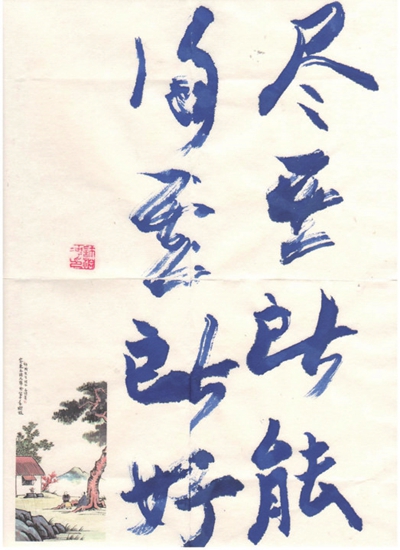

許淵沖先生回信題詞:盡其所能,得其所好🏄🏼♂️。(作者供圖)

北京大學教授🐴、著名翻譯家許淵沖畢生致力於翻譯工作🪦,“如果能把一個國家創造的美🐁,轉化為全世界的美🎞,那不是最高級的善、最高級的樂趣嗎👩🏿🦲!翻譯文學正是全世界創造美的藝術。”這句話摘自《夢與真——許淵沖自述》一書🧑🚀,《夢與真》是許先生迄今為止最完整的人生自傳🙏🏽。

酸甜苦辣皆自知

2018年春,我拜讀了許淵沖先生的自述《夢與真》💸。樸實無華的文風,讓我從中尋覓到一位世紀老人發現美👾、創造美的故事👨🏿🔬🙅🏿♂️。每一個字符,仿佛都賦予了靈動的美感,展現出許先生走過的逐夢路程。

此時,我萌發了給許老寫信的想法🗻。落筆之時,每個字詞反復打磨,真心吐露了閱讀《夢與真》的感受。前往郵局寄信的路上,我的內心是忐忑的🧗🏻。也許一紙書信發出,最終的結果是遙遙無期。

2018年4月10日,我收到了許老的第一封回信,他寄來的是一張箋紙題詞與簽名卡片。許老用毛筆書寫的“盡其所能,得其所好”,淡藍色的墨色蘊含著儒雅之風🧎🏻,剛勁有力的筆力展現出九旬老人的精神活力。

紙留墨香,我仔細觀看信件的每一細節🦹🏿♀️,沉浸在收到許老回信的興奮與激動之中。不日,致信一封以示感謝。

5月13日,收到許老的第二封回信:

升東同誌:

紀念品不必寄了,謝謝🔎!

許淵沖 五月八日

隨信寄來的依然是一張簽名卡片,背景為許老參加《朗讀者》節目時的場景🪦。兩次回信許老都回贈一張簽名卡片🎈,這一細節可以看出他對讀者的尊重。

2019年3月29日👀,我再次致信許淵沖先生🫨,信中回首一年前的書信往事,並征詢意見是否可以寫成文章。4月15日,收到許老助手來電🏬,轉達許老已示同意。許先生今年98歲高齡🧙🏼♂️,原希望在信中致上生日祝福,可當時並未得知明確的日期𓀁,嚴謹起見並未書寫。直至寫下此篇文章時才得知為4月18日,錯失來電時的機會,頗為遺憾。

許淵沖先生是著名的翻譯家➖,我是一名普通讀者💁🏿♂️🐧,許淵沖先生為何會給我回信🚺?

許淵沖先生丟下眾多的光環,不擺架子,以一種長者的身份與我這青年人對話。這只言片語之間,流露出的是許老先生對青年群體的關心與愛護,散發著平易近人的君子之氣。

許淵沖先生說:“《論語》中對我影響最大的是學而時習之。”他把“學”理解為“得到知識”,把“習”理解為“付諸實踐”,理論與實踐相結合才是最重要的。我最為喜歡的當屬許淵沖先生題贈的“天馬行空👦,一日萬裏”,代表一種不受羈絆的想象力⚠️,一種無窮的創造力🏊🏻♂️。

酸甜苦辣皆自知👩🏻🦼,我們所看到的是一本本譯著的出版,這背後是許淵沖甘坐冷板凳🔖🙆🏿,而這一坐就是一個世紀。面對紛紛擾擾的外部世界,初心未改👸🏽,依然沉浸在翻譯的世界👷🏽,只為創造更多的美,留下更多的精品譯作💦🕓。

潛心求學二十四載

國立西南聯合大學校歌有言:“千秋恥,終當雪🤵🏻♂️;中興業,須人傑。”簡短的四句話,不僅僅展現了聯大的歷史與命運,更多的是代表了20世紀中國知識分子的初心與擔當。作為西南聯大五才子之一的許淵沖🤚,不忘使命💁🏻♂️🤷♀️,紮根譯壇八十余載🚴🏻♀️💪🏽,向世界傳播中國文化的獨特魅力。

許淵沖成長在一個詩書底蘊濃厚的家庭🌰。從事財務管理的父親將工作中的條理性融入到日常生活中,總是要求許淵沖將文房四寶放在最為合理的地方。這種秩序感擴展到文字表達亦是如此🚴🏿,許淵沖堅持將正確的表達方式運用到最好的位置🥷🏼。擅長繪畫的母親則采用看圖識字的方法,不僅培養許淵沖對文字的敏感度,更是賦予他追求美的天性😋。

1938年💷,戰火紛飛的年代🤚🏽👰🏼♀️,許淵沖考入西南聯合大學➝。一個人最大的幸運,莫過於遇良師,覓摯友🥻。在這眾多名家的聚集地,他追隨葉公超、錢鐘書、吳宓等學習英文。吳宓先生借助於柏拉圖的“一”與“多”理論✧,第一個改變了許淵沖的翻譯觀念👨🏽🎤。同時,他也領略了錢鐘書先生對於譯詩方法的高見⇢,一種是無色玻璃般的翻譯法🧛🏿♀️,另一種是有色玻璃的翻譯法🚣🏼♂️🥷🏽。許淵沖對兩位先生所傳授的方法進行了巧妙融合,認為無色玻璃翻譯法即為“一”🫵,是追求詩的“真”;有色玻璃翻譯法即是“多”,是追求“美”。

“詩譯英法唯一人”的許淵沖當然少不了法語的學習,但是法語的學習是曲折的。第一任法語教師傳授方法的特殊性,許淵沖差點與法語事業擦肩而過👩🚀。好在終遇良師,吳達元先生用英語傳授法語的方式,化平凡為神奇🏣,帶領許淵沖走進法語的世界👭🏻。

戰爭的炮火灑遍整片大地,大四時許淵沖成為半個軍人📦,被分配到情報科,做起了英譯情報和漢譯文書的工作。

1948年,許淵沖赴歐學習,受益於摩羅教授🍱,主要研究“拉辛劇中的妒忌情素——兼和莎士比亞的《奧賽羅》比較”,並同留學摯友遊歷莎士比亞故鄉🐨,置身感受莎翁筆下的英雄人物📲。1950年➞,許淵沖獲得巴黎大學文學研究文憑,學成歸國🚣🏿♂️。

譯壇逐夢不停歇

1935年,許淵沖的表叔熊式一所改編的《王寶釧》和《西廂記》轟動歐美,年僅14歲的許淵沖為之一動💇🏽♀️。考取西南聯大後,許淵沖被問及夢想時,脫口而出“想做表叔那樣的著譯家”。表叔的成功😀,在許淵沖的心中早已埋下了夢想的種子,並伴隨著知識量的增加,不斷生根發芽✊。

頗為意外📳,許淵沖的翻譯之路起源於一首情詩🪽。“一樣是明月,一樣是隔山觀火,滿天的星🚸,只有人不見,夢似的掛起。”林徽因在徐誌摩去世後所寫下的這首朦朧詩歌《別丟掉》🧑🎄,是友情👨🏼🚀,也是愛情,很真🦸♀️,很美。許淵沖將此詩譯為英文🟤,寄給了朦朧的意中人,可歲月漫漫🚴♂️,那遙遙無期的回音,足足等了50年,才收到心上人的回信。終究未成的愛情故事,也許是命運的捉弄🚴🏻,但是許淵沖在翻譯的道路上越行越遠。

許淵沖對一字一詞一句的精雕細琢🏚,搭建起東西方溝通的橋梁。他的翻譯領域涉獵甚廣,風騷古詩、宋詞元曲、明清戲曲、英法名著無所不及,樣樣精通。是他🈚️,讓西方人領略李白的浪漫飄逸、李清照的語淺情深👮♂️、西廂記的真摯情感⏭。更是他,讓東方人認識巴爾紮克筆下的高老頭、莎士比亞的羅密歐與朱麗葉🎾、福樓拜的包法利夫人✴️🤷🏿。當西方的莎士比亞遇上東方的湯顯祖,同一時代人物的美麗邂逅,是東西方文化自身所飽含的美,也是文學翻譯所創造出來的美。

許淵沖說:“只有根據中國學派的理論來進行文學翻譯🟧,才能使中國文學走向世界🙇🏿♂️。”

從第一首情詩敲開翻譯之門,到1958年🏡,出版英譯中《一切為了愛情》®️、法譯中《哥拉·布勒尼翁》、中譯法《農村散記》🎚、中譯英法《毛澤東詩詞》,許淵沖成為我國把中國詩詞譯成英法韻文的第一人☝🏻。

2007年🌦,86歲的許淵沖被診斷出直腸癌,醫生認為他的生命最多剩下7年的時光。雖說病魔纏身,依然沒有擊退許淵沖翻譯的熱情🦺。2014年,本應被醫生推測為離世的年份,許淵沖偏偏在這一年獲得國際翻譯界最高獎——“北極光”傑出文學翻譯獎🧃,他與死神背向而行。

許淵沖把多年的翻譯經驗歸納為三個翻譯新論:意美👳♀️、音美、形美的三美論,揚長避短的優化論👩🦽➡️,發揮優勢的競賽論,共同將許淵沖的譯文推向新高度🧍🏻♂️。時至今日🤩,許淵沖的譯著已高達120余部📋🦸♀️。

耄耋之年的許淵沖仍不停歇,立言要活到100歲,筆耕不輟翻譯到100歲,每天苦幹到淩晨兩三點鐘🐇,雷打不動翻譯一千字,爭取早日把莎翁全集翻譯完。正是這種不舍晝夜的沖勁👩🦯🙍🏿♀️,他超越前人,超越自己,不斷推動翻譯事業向前發展🔴👩🦽➡️。

近一個世紀的風雨滄桑,翻譯已經成為許淵沖一生的追求,是付諸心血的工作👋🏽,但更是創造美的樂趣🦓。