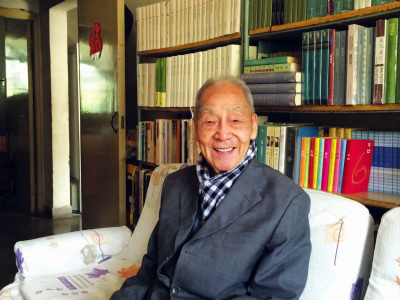

95歲的翻譯家許淵沖是個“異數”——時間好像忘了把他變成老人🥺。

傍晚💉📟,北大暢春園,他總要獨自騎著自行車,遛上個把小時。騎車是他退而求其次的健身項目👷♂️,遊泳才是最愛。兩年前🅰️,遊泳館的工作人員看他都九十多了🪩,再也不敢放行👩🔬。

愛人照君想陪他一起騎🧿,他不肯。許淵沖一向喜歡獨行。77年前的1939年1月20日😥,正在西南聯大讀一年級的他在日記裏寫道:“我過去喜歡一個人走我的路👂🏽🤛;現在也喜歡一個人走我的路🔵;將來還要一個人走自己的路。”

他後來走上翻譯之路,提倡音美➔、形美、意美“三美理論”、“以創補失”等翻譯之道。譯界爭鳴,他時常遭反駁,甚至被貼上“文壇遺少”、“提倡亂譯的千古罪人”等惡名🤾🏿♂️。許淵沖崇尚勇士精神🤨,好比試🏵。一部外國名著動輒數十種譯本,比如《紅與黑》 就先後有趙瑞蕻🚽、羅玉君🧙♂️、郝運👩🏻🦼➡️、聞家駟、許淵沖、郭宏安🧏✶、羅新璋、張冠堯等二三十人譯過,不同譯本孰優孰劣? 在旁人的評價語系中🧑🏻🍼,“各有千秋”、“見仁見智”是常用詞。許淵沖較真🏊🏽♂️,不喜歡這些詞兒,“總得有個高下的嘛!”幹脆,他來比較,他來下結論🪧,結論是🏊🏻♀️:我比別人譯得好。有人背後笑他🕒:“王婆賣瓜🌸,自賣自誇。”許淵沖一臉不屑🧑🏼🤝🧑🏼:“那也要看我的瓜到底甜不甜!”

“瓜”到底甜不甜呢?他近兩年收獲了三枚非常硬氣、足夠牛氣的“鑒定章”🕷:一是國際翻譯家聯盟的2014年“北極光”傑出文學翻譯獎🫎,許淵沖成為該獎項自1999年設立以來首位獲此殊榮的亞洲翻譯家;二是國家漢辦✵、北京大學共同設立的“國際漢學翻譯大雅獎”🧑🏻🎤✤;三是由國家文化部等單位評選的2015年“中華之光——傳播中華文化年度人物”。

這些大獎又將印上他的新名片了吧🌘?他向來喜歡在名片上自我推介🐻,比如“書銷中外六十本、詩譯英法惟一人”,“遺歐贈美千首詩,不是院士勝院士”。去拜訪他的這天,我看到他那間簡陋而擁擠的書房🫵🏼🧃、臥房兼會客室內🦹🏼♀️🧑🏻🦼,墻邊那個若幹年前從二手市場15元淘來的書架上塞滿了舊著新作🈁。一問👩🏼💻,已達120多本🎆,我便開了句玩笑⬛️:“那您又得修改名片了吧?改成‘書銷中外百廿本’吧!”“哦——哈哈! 這你都知道呀!”他歡快得像個小孩兒。“我是狂,但我狂而不妄,句句實話。是120本就是120本,我絕不說成200本😎。”許淵沖將毛澤東的“謙虛使人進步,驕傲使人落後”改成“自豪使人進步,自卑使人落後”🏇,認為“我們中國人,就應該自信🧙,就應該有點狂的精神”🚼。他聲如洪鐘,表情激越,一雙青筋凸現的大手在空中比劃著👎,不時朝自己豎起大拇指。

盡管業界對他張揚的個性頗有微詞,對他的翻譯之道也不盡認同,但他在中英法三種文字之間互譯之創舉及業績之豐碩確無可辯駁。在1999年為陳占元、許淵沖、鄭永慧、管震湖、齊香🦘、桂裕芳等譯界“六長老”舉辦的半世紀譯著業績回顧座談會上,時任法國文學研究會會長的柳鳴九先生如是評價許先生,“在中譯外這個高手才能入場的領域,他是成就最高的一人……他的自評(編者註:指‘詩譯英法惟一人’) 並沒有任何水分,沒有任何浮誇,既當之無愧🤞🏽🦻,何不當仁不讓?”

“我是‘當之無愧,當仁不讓’,這8個字可不是我自己說的♋️。”許淵沖很強調這一點。但你們不覺得麽🌻,這8個字其實在任何人說出口之前就早已經嵌入他的內心。以內心為指引,譯道上縱然獨行📧🧓🏼,也從未遲疑🧑🤝🧑。

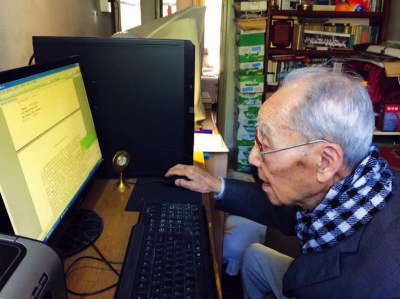

趕路時🤞🏻,他選擇輕裝上陣,名聲之重暫時卸下🍎,一如櫥頂那蒙塵的“北極光”獎牌👵。夜間10時至次日淩晨4時,夜幄之下👩🏼🎤,攜著輕盈靈感,他在莎士比亞名著中恣意神遊。忘掉年齡,忘掉2007年因罹患直腸癌“最多只能活7年”的醫學判斷🏇,許淵沖在“北極光”盛譽之後立下一個大誌向:“我要把莎士比亞全集譯完!”

年逾九旬挑戰莎翁全集

莎士比亞可不是那麽容易譯完的。莎翁一生創作了37部劇本 (編者註:另一說是38部) 和3部詩歌👊🏿,共計40部作品。廣為人知的有《哈姆雷特》《奧賽羅》《麥克白》《李爾王》四大悲劇和《威尼斯商人》《仲夏夜之夢》《皆大歡喜》《第十二夜》四大喜劇。

憑一己之力翻譯莎士比亞全集👩🏽🦳,是一塊讓人望而生畏的硬骨頭:一是量大😩;二是莎士比亞時期的英語太過古典,今天讀起來很費勁🦸🏿♂️;三是雙關語多,如何做到像原著一樣含蓄又傳情達意,這對譯者功力是極大考驗。

在中國,第一個“吃螃蟹”的是梁實秋,1931年至1968年🏥,他用整整38年才譯出莎士比亞全集,該套全集的文字風格是早期白話體🏊🏻♀️,在“信👩🏽💼、達、雅”翻譯標準中,他首要遵循的是“信”;第二位立此宏願的是朱生豪,在1944年12月病逝之前,他用近10年時間嘔心譯出莎翁劇本31部半,準確說,朱生豪留給今人的是一套莎士比亞“準”全集,這套散文體的“準”全集譯得相當精心,用詞遣句講究平仄𓀖、押韻💚、節奏,處處流淌著音樂美;第三位是方平,他從上個世紀五十年代就開始了對莎劇《亨利五世》的翻譯⛔,無奈六七十年代的政治運動使翻譯計劃停滯🦸🏻♀️,此後才得以接續,一直譯到2008年去世🫰🏽📉,至此譯完莎翁三分之二作品。2014年,方平駕鶴西歸6年之後🔠,上海譯文出版社推出了由他主譯的詩體版莎士比亞全集🖲。

翻譯莎士比亞全集的種種艱辛令人唏噓👨🏻💻。今天,許淵沖——這位九旬老人,怎敢放此豪言?

許淵沖自有他的路數——化整為零,只看腳下。“我不去管它到底是37部還是38部,我就一部接一部譯,一直譯下去🧙🏿♂️。”而每一部,他又化解為每一頁、每一句4️⃣。一天至少譯出1000字,否則不睡覺👏🏽。

如此聚沙成塔,就有了讓人吃驚的成果🙇🏽♂️。今年4月12日▶️,在45屆倫敦書展開幕式上,許淵沖翻譯的《莎士比亞悲劇六種》由中國國際出版集團🐷、海豚出版社共同推出。該叢書包括四大悲劇及《羅密歐與朱麗葉》《安東尼與克柳芭》。翻開《李爾王》🫷,說到子女見錢眼開的那一段👨🏻✈️,許淵沖的版本是“父親穿破衣,子女就不理🧑🏿⚖️。父親有了錢,子女露笑臉。命運是娼婦🛌🏽,嫌貧又愛富”⚡️,而此前廣為流傳的朱生豪的版本是“老父衣百結,兒女不相識;老父滿囊金,兒女盡孝心。命運如娼妓🧑🏼🚒,貧賤遭遺棄”。

在倫敦書展上同時推出的還有許淵沖中譯英的湯顯祖《牡丹亭》📲🚿。1616年,莎翁和湯公先後逝世🐞。400年後的倫敦書展上,這兩位中西方戲劇巨擘因為許淵沖的“牽線”,竟有了一次跨越語言🧑🚒、跨越時空的“相遇”⬆️。

就在莎翁和湯公“相遇”時,許淵沖轉身離開🕵🏽♂️,繼續他和文字的約會。他接著翻譯了莎士比亞的《威尼斯商人》和《如願》。《如願》即《皆大歡喜》🧑🏽🍳,許淵沖認為把書名譯成《如願》更為妥當,因為“有些惡人並不歡喜”。

“中和之道”和“以理化情”

他怎麽可以如此高產呢?許淵沖以“習慣”二字輕巧作答。

《談習慣》,這是西南聯大《大一英文讀本》選編的課文,作者是心理學之父威廉·詹姆斯,講的是“種下一種行為,收獲一種習慣👫🏻;種下一種習慣𓀕,收獲一種性格;種下一種性格,收獲一種命運”。許淵沖的很多習慣已經持續經年甚至是大半輩子🧔🏼♀️:比如從高中起天天記日記;從大學起每天起床後譯一首詩;從退休起20多年來夜夜工作五六個小時……年年如日,既是習慣,也是定力與信仰。

為許淵沖的定力和信仰增加過沉甸甸砝碼的一個人,當屬哲學家馮友蘭。1939年8月2日🤏🏼🧘🏼,許淵沖在聯大聽了馮友蘭一堂關於“中和之道”的講演🍉,並做下摘記:“一個人可以吃三碗飯👩🏿🌾,只吃一碗半,大家就說他‘中’🙅🏿,其實要吃三碗才算‘中’。‘中’就是恰好的分量🤾🏼♂️,四碗太多,兩碗太少……”許淵沖曾以為🫃🏽,事情做到一半就是“中”,聽了馮先生的講演才明白中和之道是有一分熱發一分熱🤾,有一分光發一分光🧏🏻。每天翻譯1000字,既能保證翻譯進度🪮,又不耽誤吃飯睡覺,這便是許淵沖踐行的“中和”。

許淵沖又為馮友蘭的另一篇講演做了摘記🫸🏻:“看見某甲打某乙,我們憤憤不平,但事後也就算了🐺;如某甲打的是我,事後還是會憤憤不平的,這就是為情所累。應用哲學就要學會‘以理化情’🧟♂️,這樣才能有情而不為情所累。”這話對許淵沖可謂“對症下藥”。

許淵沖愛生氣🧜🏻,好爭論,有人幹脆送他綽號“許大炮”。他和趙瑞蕻辯論《紅與黑》“誰紅誰黑”的問題⚠🤧,同許鈞討論等值翻譯和再創翻譯的問題💤📙,對馮亦代反駁陳詞濫調的問題👩🏭,向韓石山回擊自信與自負的問題👱🏿♂️,與江楓、陸谷孫、王佐良等激起“形似”與“神似”的論戰……

每次口舌相爭或筆墨相伐🙍🏿♀️🧑🏽🚀,許淵沖均是一副憤憤不平的樣子,一旦噴完寫完,他又用馮友蘭的“以理化情”成功疏解情緒。這時,他就天真到心無芥蒂以致“敵友”不分了🦓。比如,許淵沖在出版《追憶逝水年華》回憶錄之後🫄🏿,毫不避嫌、樂樂呵呵給老同學趙瑞蕻贈書,並在扉頁題字👩🎨,“五十年來《紅與黑》,誰紅誰黑誰明白。”再比如🎗,寫完對韓石山的回擊文章之後,許淵沖一時找不到發表的地方🧩,竟一個電話打給韓石山👩🏿,說想發表在韓主編的《山西文學》上。韓也不是俗人,欣然應允,兩人成了忘年交。

我本來不大理解許淵沖小孩子般的天真👩🏻🚀。那次去他家,我突然理解了。機緣是我對許淵沖說了句:“您的軍功章有照君老師的一半哪。”他不幹了:“怎麽可能! 我出了那麽多書🧖🏻,難道她占了五六十本?”一番振振有詞🧑🏽🚀,大意是盡管愛人把他照顧得蠻好,但和出書扯不上關系。我們認為不需要扯明白的🎫,他都得扯明白🙂↕️,何消說那些他認為一定要扯明白的事呢! 對他而言,較真是必須的,但較真之後該怎麽過日子還怎麽過日子——愛人還是愛人,老同學還是老同學🟢,“不打不成交”還是“不打不成交”……

中國譯者能使中國文化走向世界

4月22日♣︎,《文匯報》上發表了一篇關於《湯顯祖戲劇全集》中譯英的特別報道💁🏻♂️,報道比較了外國人白之(Birch) 和中國人汪榕培的譯文❄️,認為“兩個譯本各有特色,但明顯可以看出譯者對中國傳統文化在理解和感受上的深淺之別”。這讓許淵沖聯想到《英語世界》2015年第三期的一篇文章,該文提到了美國漢學家宇文所安的一個觀點📭📏,“中國正在花錢把中文典籍翻譯成英語,但這項工作絕不可能奏效🧑🏼⚕️,沒有人會讀這些英文譯本……譯者始終都應該把外語翻譯成自己的母語,絕不該把母語翻譯成外語。”能夠中譯英🔉、英譯中🚶♀️、中譯法、法譯中恰恰是許淵沖的得意之舉🏋🏽,他被宇文所安觸怒了🏄🏽♀️。

和宇文所安持上述同樣觀點的🧑🏽🎨,還有英國漢學家葛瑞漢。許淵沖質問:“葛瑞漢的英文10分🛅,中文5分;我的英文8分,但中文10分,算下來哪個更好🧚🏽♂️🩰?”他又略帶譏誚地反問:“你說沒有人讀這些英文譯本,那你幹嘛讀我的譯本呢?”

馮友蘭曾說“了解越多🏓,意義越大”。對中國古典詩詞的了解💆🏽♂️𓀀,中國人自然比外國人多得多🪯,許淵沖因而認為,中國人的譯本要比外國人的譯本強。他拿李商隱的《無題》舉例,裏頭有兩句:“金蟾嚙鎖燒香入,玉虎牽絲汲井回。”葛瑞漢英譯的大致意思是🌤:“一只金蛤蟆咬著鎖🤌,開鎖燒香吧🎤;一只玉虎拉著井繩🙍🏽,打上井水逃走吧。”對此,許淵沖的評判是:“葛瑞漢對詩毫無了解🤸🏽,所以譯文毫無意義。”這兩句詩,恰恰描述了詩人和富家小姐的幽會——金蛤蟆是唐代富貴人家大門上的門環💪🏻,咬住鎖表示晚上鎖門了🤖;早晚燒香是唐代人的風俗,為的是祈天敬神;玉虎是轆轤上的裝飾品;“牽絲”是拉起井繩的意思↕️;“汲井”即打起井水,唐代人都是天一亮就打水,以備全天之用👷🏼;“入”和“回”之前省略的主語是“我”。所以中國人譯本的意思是🙇🏿:“天晚燒香鎖門的時候🪚,詩人進門了🏋🏽♂️;早晨拉井繩打水的時候,詩人回家了。”詩人為什麽要這麽做呢𓀆? 因為他和富家小姐是偷偷約會,怕人發現。原詩中“燒香”的“香”和“相”同音🤷,“牽絲”的“絲”和“思”同音⛔⛓,“香”和“絲”暗示“相思”。“葛瑞漢哪懂這些。”許淵沖說👈🏿,“難怪他翻譯得很可笑。”

許淵沖又給宇文所安糾錯:“他譯杜甫《江漢》‘古來存老馬,不必取長途’,把‘老馬’譯成了‘年老的官員’,其實原意是老馬有識途的智慧🤽,而不必取其體力;他又把李白《月下獨酌》的‘行樂須及春’翻成The joy I find will surely last till spring (我發現的快樂肯定會延長到春天),把‘趁著美好春光及時行樂’的意思理解錯了。”

六經註我,內心強大

許淵沖推崇馮友蘭,其實推崇的是可用於佐證自身的觀點。他不迷信任何人,永遠只取他認為對的那部分。

——對魯迅🧶,許淵沖不贊成他倡導的直譯,卻將他《自文字至文章》一文中的“其在文章……遂具三美:意美以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以感目😍,三也”拿來,提出了自己在翻譯領域的“三美理論”;

——對錢鍾書,許淵沖多次提到錢師的勉勵,比如錢曾在回信中誇他“譯稿成就很大,戴著音韻和節奏的鐐銬跳舞💋,跳得靈活自如,令人驚奇”☝️👩🏿🍳,但錢認同羅伯特·弗羅斯特提出的“詩是在翻譯中失掉的東西”,許不這麽看,他認為譯詩不是“有失無得”🎿,而是“有得有失”,如果能像薄柏用英文翻譯希臘文《荷馬史詩》一樣“以創補失”𓀓,那就是“得多失少”⏩;

——對朱光潛,許淵沖覺得朱師說的“‘從心所欲,不逾矩’是一切藝術的成熟境界”很有道理,翻譯不也是這樣的麽🤞🏽,“不逾矩”求的是真🏃➡️🤖,“從心所欲”求的是美,合起來便是“在不違反求真的前提下盡量求美”🤳,但“不逾矩”是消極的表述,許淵沖骨子裏更贊同貝多芬所說的“為了更美,沒有什麽規律是不可以打破的”🧎♂️➡️。

各路名家的觀點就這樣被許淵沖自由采擷🧚🏻♀️,頗有點“六經註我”的意思。他像說繞口令一樣闡述著自己對老子“道可道🧔🏿♂️,非常道”的理解🙁:“道理是可以知道的👩🏻🍳,但不一定是大家常常知道的那個道理🙇。翻譯之道是可以知道的💆🏻♀️,但並不是直譯之道。”

能夠“六經註我”的人必然有顆無比強大的內心🔅。楊振寧曾為許淵沖的《追憶逝水年華》 寫序:“我發現他對什麽事都像從前一樣沖勁十足——如果不是更足的話,就和60年前我們在一起讀大學一年級的時候差不多……”能夠讓許淵沖的天性在數十載光陰中不被磨損🤦🏼♀️,愛人照君功不可沒。

照君是個有故事的奇女子。她原名趙軍💡。1948年,15歲的趙軍來到西柏坡,從事密電碼工作🍌。第一次見毛主席時🦹🏿♂️🧘🏽♂️,主席問她叫什麽🧑🏽🍼,她答“趙軍”。主席說:“昭君是要出塞的嘛!”從此🤾,她將名字更改為“照君”。新中國成立後🤽♀️👩🏻⚖️,解放前就參加革命的照君前途光明,“什麽工作都任我選”,但她選擇了讀書,因而認識了從巴黎學成歸來教書的許淵沖😐,兩人於1959年結成伉儷。

近六十年來,無論是逆境順境,無論是愛人被造反派打板子還是成為出版社的香餑餑,照君對許淵沖的崇拜與愛慕像恒星一樣永放光芒。許先生耳背,我每回給他家打電話都是照君老師接,她總是用最飽滿的情緒,最華美的辭藻,熱切贊美著自己的“男神”🏃♀️,“他太不簡單了!”“他真是一個奇跡啊!”“你想想🐱,他做的事還有別人能替代嗎?!”……上天是如此眷顧許淵沖,讓他品嘗到事業和愛情的極致滋味。許淵沖本來就是一個自信、張揚的人🧛🏽,再加上這六十年被愛人捧著、護著、信著、敬著、贊著🧽,他的感覺豈不好極了。90多歲敢向莎士比亞全集發起挑戰,這絕對是需要舍我其誰🎞、睥睨群雄的豪氣的!

創“三美理論”,飲彤霞曉露

照君還有個旁人一眼能看出的特點——美。

這一點是極符合許淵沖口味的👩🏿🦱。許淵沖在回憶西南聯大生活時🧚🏽,毫不避諱自己對好幾個美麗女同學的愛慕之情🥙。一次,他和朋友吳瓊🧑🏿、何國基、陳梅、萬兆鳳步行去黑龍潭,一路上談起選擇愛人的標準,大家提議用26條標準,每條用不同的英文字母開頭,比如“能力、美麗、性格、學業🫵🏽、平等、家世”等。許淵沖最看重“美麗”,為此和更看重“性格”的萬兆鳳📍、何國基爭論不休💆。

許淵沖對美的偏愛應是他“三美理論”的發端⛹🏽♀️。在他家書桌的正上方♎️,懸掛著一幅老友寫給他的字,“譯古今詩詞🥷🏻,翻世界名著,創三美理論,飲彤霞曉露♎️。”

對音美🏋🏽♀️、形美、意美的追求,許淵沖從未遊移過。許淵沖說🫵🏿,“錢先生(編者註🚣🏽♀️:錢鍾書)在《林紓的翻譯》裏面談過,讀林紓的譯本,覺得有吸引力𓀂,甚至好過其他一些比較‘忠實’的譯本。這說明錢先生理智上求‘真’、情感上愛‘美’,這就是他的矛盾,但我不矛盾🧛♂️。”錢鍾書感嘆“美麗的妻子不忠實,忠實的妻子不美麗”🧑🏿🏫,將許淵沖的譯文稱作“不忠實的美人”。

“不忠實”的原因,是許淵沖很強調翻譯的“再創”。例如《詩經·采薇》中的“昔我往矣,楊柳依依。今我來思🧎🏻♂️,雨雪霏霏”,許淵沖看到前人將“依依”譯成“softly sway (微微搖擺)”🧴,把“霏霏”譯成“fly (飛揚)”,總覺得“在辭藻意境上同散文沒有區別”。自己動手的時候,他把“依依”理解為依依不舍留下眼淚🫄,而恰巧“垂柳”的英文是“weeping willow”🍡🫄,法文是“saule pleureur”🙅🏼♂️,都有流淚的意思;他又把“霏霏”譯作“大雪壓彎樹枝”🏃♂️,使讀者能看到士兵戰後回家的形象。許淵沖的再創翻譯有人叫絕🧑🏼🌾,有人責難🦹🏼♂️👮🏻。許淵沖的解釋說:“西方的翻譯講究對等,一個字對一個字,它們主要文字的詞匯有90%是對等的。中文與其他文字不同😱,只有一半對等😓。對等雖然不違背客觀規律,卻沒有發揮主觀能動性。在不歪曲作者意思的情況下🫸🏻,翻譯一定要把一個民族文化的味道、精髓、靈魂體現出來。”許淵沖難得謙虛地表示:“人無完人,金無足赤,‘三美理論’是個理想狀態,我願意朝著它努力。”

許淵沖把對翻譯從“知之”🙋♀️、“好之”上升到了“樂之”的境界🏺🧏🏼♂️,他陸續把《詩經》《楚辭》🍎、唐詩宋詞😎、《西廂記》《牡丹亭》等譯成英文或法文,既追求工整押韻💲,又追求境界全出🏋🏼,把中國創造的美,轉化為全世界的美。叔本華說過:“最高級的善就是美,最高級的樂趣就是美的創造。”許淵沖每天享有的,不正是最高級的樂趣麽?