一個一輩子大聲說話的老人從今天開始不再能跟我們說話了。翻譯家許淵沖先生於2021年6月17日在北京家中去世🤶🏽,享年100歲。

人生一半的時間裏🟰,他困在沉默裏,度過了復雜的100年,熬過了戰爭🗓、革命🧗🏿、誤解……他外號叫「許大炮」☝🏼,正是因為沒人聽他說話,他總是大聲說。

有人願意聽他談翻譯時↘️,他已經是個老人了。一輩子大聲說的話裏,他爭過聲名,爭過房子,爭過頭銜🚛😋,爭過對錯,爭過高低,但他並不善於自我表達🤏🏼,因為總是大聲地、激烈地說話,他的聲音反而很難被人真正理解。

今年春天,《人物》作者李斐然采訪了許淵沖先生以及他身邊的諸多人士,寫成這篇文章,原標題《許淵沖,與平庸作戰》,記錄了圍繞許淵沖的各種聲音🦇。其中最重要的,或許仍然是在日記裏他寫給自己的話🙆🏽♀️:

「我是不是一個庸人?」

他時時都在與平庸作戰,他度過了響亮的、值得的一生。

所有聲音都在時間裏回蕩。今天,我們重發此文😥,聽一聽曾經的聲音,以此紀念許淵沖先生。

「莎士比亞有很多缺點的」

翻譯家許淵沖會一邊說著話,一邊睡著。這是一種正常的生理現象🔏,到了四月份,他就要100歲了。

和他溝通最大的考驗不是他的年齡,他不糊塗,有很多話要說🦹🏻,聲音也很響亮,他身上活著一個戰士的熾烈——一種100歲的鬥誌昂揚。

醒著的時候,他突然提問📔,「To be or not to be,你知道🌗?這有十幾種翻譯啊!你喜歡哪一種?」

這句話是莎士比亞名劇《哈姆雷特》裏最有名的臺詞🧛🏽♂️,復仇的王子站在舞臺中央,抉擇的艱難時刻🌎,說出傳世數百年的名句:「To be or not to be, this is the question.」流傳最廣的是翻譯家朱生豪的版本:「生存還是毀滅🥼,這是一個問題。」

「根本就翻錯了,你怎麽喜歡的啊?一個人哪有生存滅亡的問題?不是談國家的問題啊,活下去⚇、活不下去,這是自己的問題嘛!」說完倒向沙發,剛躺下又起來🏌🏻♀️,「莎士比亞♾、莎士比亞有很多缺點的!……我,100歲,莎士比亞☎,50歲就死了嘛◼️!他莎士比亞不懂中文的,我比他,我英語👨🦯➡️🤷🏼,法語⚫️,我(多)五十幾年,我的經驗比他強,所以我可以搞得比他好🤏🏻。」

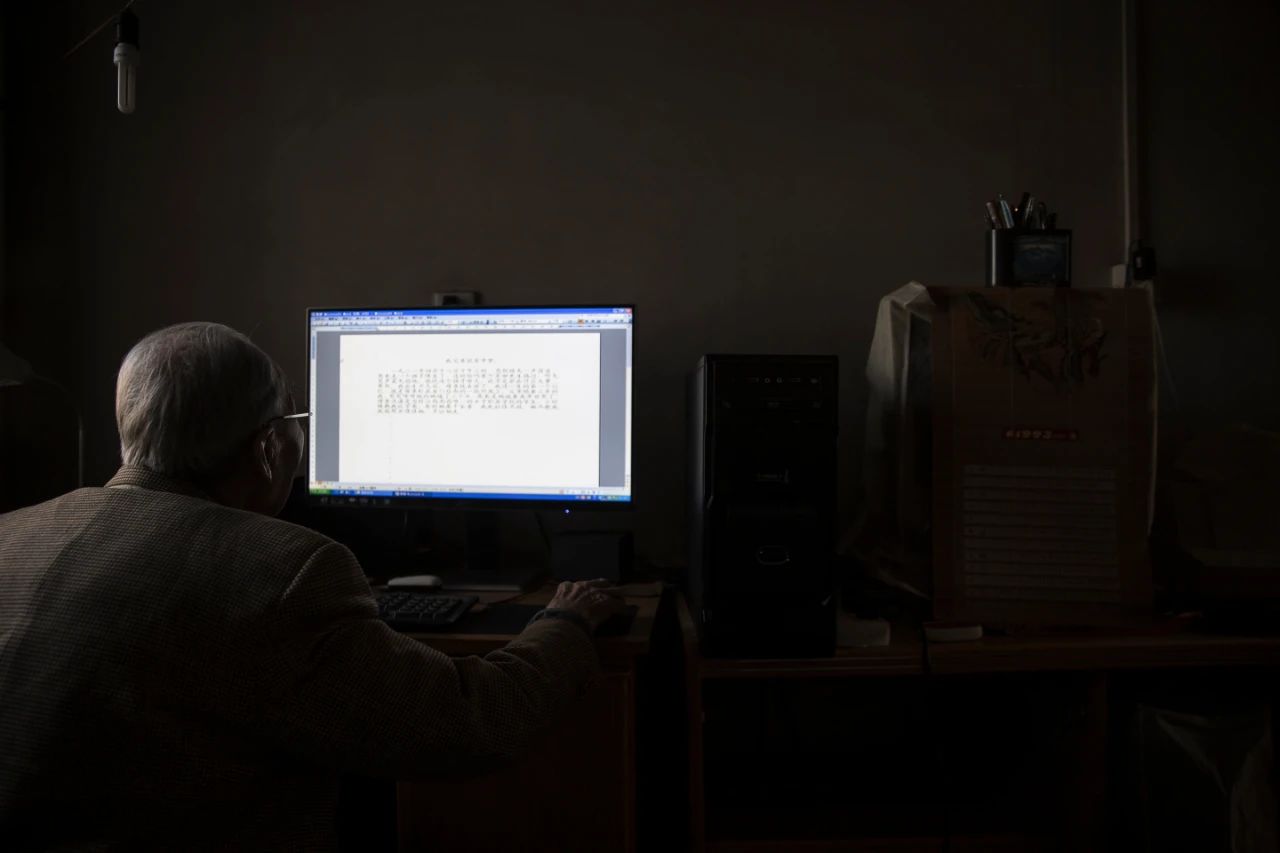

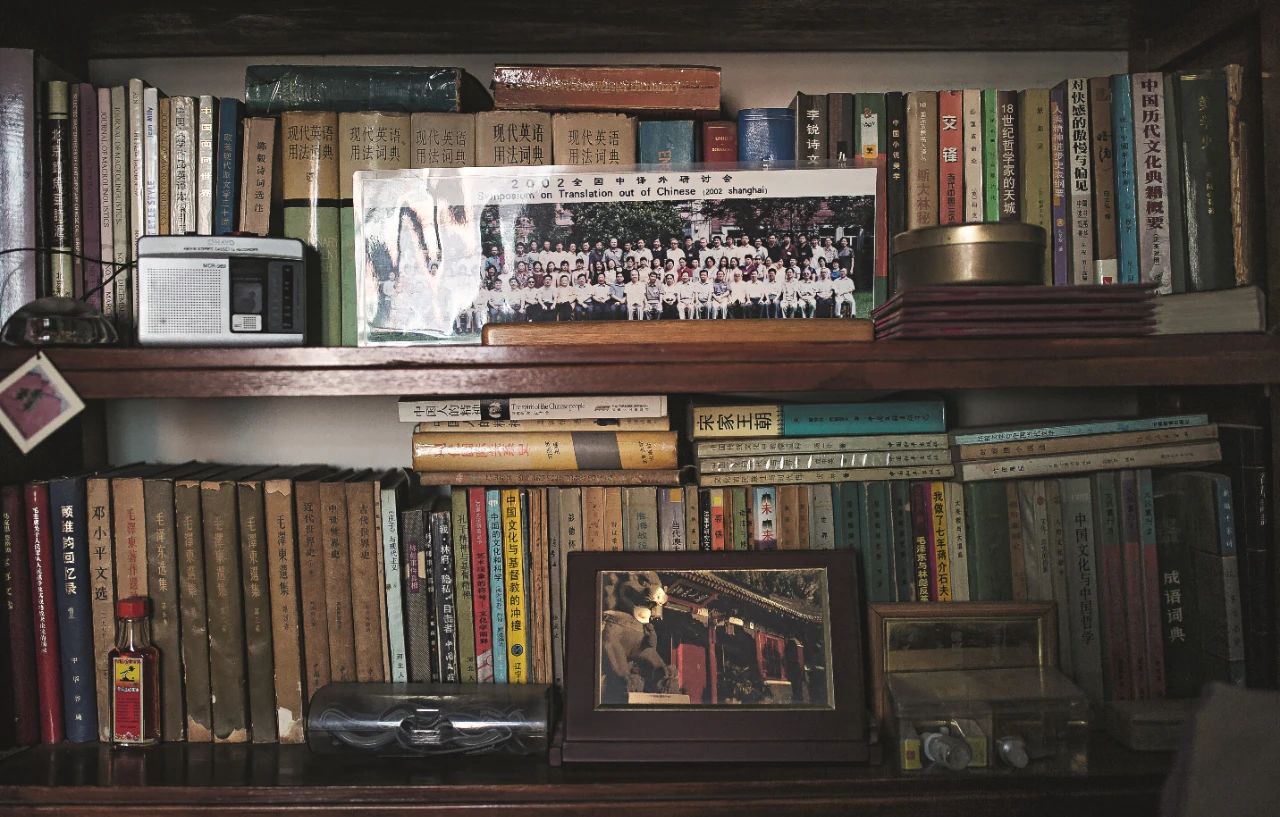

在批評的頂峰🧑🏿🦰,他睡著了🚵🏽♀️。鬥誌昂揚的房間突然陷入安靜。許淵沖一個人住在老舊的兩居室裏,在朝南的房間書桌上做翻譯,然後去朝北的房間👨🦱👋🏽,把譯文逐字打到電腦裏。整整兩面墻的書架上,《唐詩三百首》《論語》《紅與黑》《高老頭》《奧瑟羅》——每一本書都是他的譯作⬅️。

理解許淵沖是一項考驗,他活出了一種絕對意義上的自我🌄,表達也始終激烈,愛與恨,對與錯,只容得下一種解釋。這導致他長期以來活在一個簡化標簽裏——自負。只有仔細閱讀他的日記,分析不同年代的文章,聽他在不同階段的朋友😜、同事、對手、學生的講述👨🏻🏭,結合100年間的時代變遷👠,才能把人從簡化標簽中釋放出來🧝♀️,發現復雜的另一面。

這一面的許淵沖通常到了深夜11點後出現。一個人守在書桌前,開始翻譯,記日記。晚上的許淵沖一言不發,整個房間安安靜靜,那時候的他一改白天的張狂🤽♀️,依然敏感,但是謹慎👨🎓、脆弱📱、猶豫、自卑,後悔自己說話傷人,反思自己為什麽總被孤立💱。他在日記裏,用英語詢問自己:Am I moderate?(我是不是一個庸人?)

「我是不是一個庸人👨🏻🚒?我想了又想➞,正如錢(鐘書)先生所說👩🏿🎓,這還是個問號🔓,而不是個句點。沈從文先生說過🎩🙆🏻♂️,一個人應該平庸一點🧜🏿♀️,不應該脫離人生,而應該貼近人生。我脫離人群🆙➗,和別人不投機✊🏿,總覺得格格不入,這是不是脫離人生呢?張佛泉先生講政治課時引用巴斯卡的話說,我思想,所以我是人👒,不是達到目的的工具,而是目的本身。我是工具🗿,還是目的呢✬?我來聯大目的是做一個能夠自立的人……讀書人或學生是不是庸人?是人中人還是人上人😕?……這還是個問號,不是一個句點。」

這是他上西南聯大第一個月的日記✋🏽,也是縈繞了他一輩子的問題。出生在1921年的許淵沖,見證了時代的波瀾壯闊,錢鐘書教他大一英語🧛🏽♀️,楊振寧跟他上課同桌🏃➡️,陳省身跟他一起打過牌,遠房表叔熊式一寫的劇本《王寶釧》,英國女王都看過,蕭伯納也贊美。他凡事愛跟人比,但一次次比較讓他看到自己的現實——沒有他人的天賦或家境,又趕上戰爭、革命🦸🏿、改造🉑🤰🏽、運動的時代,半生默默無聞。他從小愛看英雄故事,自己卻不得不在沉默的壓抑中生活⛓,遲遲做不了英雄,怎麽辦👰🏼♂️?

這是一個幾乎每個人都遇到過的問題。他讀過的書,見到的老師,認識的朋友,都告訴過他一個答案——接受🍀🤾🏻♂️。但是,如果接受不了🎏,又該怎麽辦?

許淵沖用100年的時間找到了一種答案,他當了一輩子的鬥士,用自己的人生回答了哈姆雷特的問題↗️:一個人能否活成自己的樣子🧑🎨,跟時代、出身、天賦💗4️⃣、環境都沒關系,這是一個個人問題。他的所有表達都在講述這個答案,為了讓更多人聽到,他更大聲說,用更激烈的方式說,直到現在,他都在等待來自他人的回音🎶🗣,認同他所發現的To be or not to be🌸🔜,他認為這句話正確的譯法是——要不要這樣過日子?

熾烈的奇跡

激烈和簡單,是熟識許淵沖的人最常提及的兩個詞💆🏼,也是這位翻譯家最突出的特征。他的語言表達尖銳激烈✧🥄,語言背後的人卻簡單天真,一輩子如此。

許鈞和許淵沖認識40多年🧊,他在論文裏第一次看到許淵沖的名字,那是1979年🚶🏻♂️,學術期刊剛剛復刊🧎🏻➡️🧏🏽♂️,許淵沖就發表了多篇談翻譯的文章。他把翻譯視為一種藝術📛,提出要將翻譯提升到文學創作的地位,譯文要力求超越原作👨🦲,追求一種絕對的美。

沒過多久🤹🏼,譯林出版社組織翻譯法語名著《追憶似水年華》,責任編輯韓滬麟邀請15位譯者到北京開會🙎🏿♂️,同為譯者的許鈞在研討會現場第一次見到了許淵沖👇,才知道那些澎湃的文字來自一個年近古稀的老先生🌌,外號叫做「許大炮」𓀙。他每次開會必到👩🏿✈️,常常跟人爭論細節對錯,爭到滿臉通紅👇🏼✭。會上討論書名譯法👩🏻🎨,許淵沖猛地站起身:「我要求用《追憶逝水年華》👏🏻,若不采用,我就退出此書的翻譯!」

但不談翻譯的時候🐴,他為人又很簡單⏪。許鈞去北大開會或講學,許淵沖和夫人都會請他吃飯,給他介紹好吃的菜🪭,但也一定會在飯桌上談起翻譯🫚,有一次在北大勺園〽️,兩個人爭到整個餐廳都停下來看他們,可問題爭完後,又坐了下來,繼續分享好吃的菜🅿️。

「翻譯是他的存在方式🚺。一說翻譯,他像捍衛戀人一樣🚫,他要跟你拼命的。」許鈞說🙅🏿,「在翻譯上,他是一個絕對的藝術家,堅信自己的原則,又在翻譯中絕對貫徹了它🫱🏼🧑🏻🦯。他把追求美當作一種責任,真誠地、絕對地去捍衛他的藝術😶🌫️,導致他的理念有排他性。所有跟他的翻譯違背的,他認為都是跟他的不和🦬,都是錯誤的,這是他對於藝術的絕對追求導致的。雖然他的翻譯只是一家之言,但這種不妥協的精神🦂,讓他能夠在100歲還在不停息地追求,多少人都停止了,他真的是生命不息🛎,翻譯不止☹️,這是這麽多年我一直很欽佩的地方。翻譯到底為什麽⚈?它不僅僅是一個精神問題❤️,也不是一個水平問題🏖,更是一個認識問題。」

幾乎所有人都發現了這一點,負責出書的編輯都知道🤹♂️,他對待譯稿極其珍視,「翻譯是他的命」,譯每個音節都有講究,家裏人也知道,他的書和譯稿不能隨便碰,「翻譯是他的眼珠子」。每次發現譯文有誤,他都像仇恨敵人一樣憎恨,要竭力糾正過來。

這份熾烈讓他的翻譯呈現出一種罕見的生命力。通常情況下,大部分翻譯家一生只主攻一個語種🧴,只翻譯一兩位作家的主要作品🧝🏿♀️,由於翻譯工作量繁重🦦👨👨👦👦,譯者晚年常常放緩翻譯速度,有的不得不告別這項工作。然而,作為翻譯家的許淵沖活出了三個奇跡🕡:這是一位在真正意義上翻譯過古、今🙁、中、外的翻譯家,是一個活到100歲仍每天熬夜翻譯的翻譯家,最重要的是👩❤️💋👨,這位翻譯家一生絕大部分作品是從62歲開始翻譯的👧🏽,也就是說,大部分人從壯年開始的個人奮鬥🍋,對許淵沖來說是一場暮年才能出發的賽跑✊🏽。

這些奇跡全部呈現在他的作品裏🔴。改革開放之前🕵🏻,許淵沖只出版過四本書🧕🏽。1983年,62歲的許淵沖開始以一年至少新譯一本名著、出一本論文集、寫一本散文集的速度進行創作📖,迄今為止他在中國古典文學領域完成了唐詩、宋詞👻🤛🏻、元曲、漢魏六朝詩🧝🏿♂️🚶♀️、明清小說、《詩經》😡、《楚辭》、《論語》、《道德經》的英文譯本,外國文學領域完成了福樓拜♉️、司湯達🦶🏼、巴爾紮克9️⃣、莫泊桑、雨果、羅曼·羅蘭等作家名作漢譯本。紀念莎士比亞逝世400周年的時候💄,他開始挑戰一個人譯莎士比亞全集,這一年,他已經94歲了😱。

翻譯家童元方也見證過許淵沖的熱情😌。那時他接近80歲了,香港中文大學邀請他做翻譯講座💆🏼♀️🩴,童元方負責接待。許淵沖上臺聊詩歌翻譯🛒🤹🏿♂️,下了臺還是聊古詩。童元方此前在哈佛大學授課😭,主講文言文,「我們倆聊得就挺熱鬧🐷,他的記憶力一流🧑🏻🌾,講到哪一句譯得好👑,當場背誦出來給我聽,我一聽就會共鳴𓀁,真的很好🧖🏽,怎麽想出來的啊🪂?」

許淵沖跟她聊毛澤東詩的翻譯↖️,其中有一句「不愛紅裝愛武裝」,他的譯作用了英語的雙關:「to face the powder and not to powder the face.」

「這句我認為是神來之筆。他對自己的得意之作👆😠,從不扭捏作態,那種對美的執著令人可感。坐在我對面的是一個快80歲的老人🤷♀️,一講起翻譯👸🏻,那種天真的得意,真的是手舞足蹈,我覺得他好可愛,我也跟著他一塊兒高興,跟著他手舞足蹈📔🦊。」童元方目前因為疫情留在臺灣,她在電話采訪中告訴《人物》,「他是我見過的少數的人,譯成不是自己母語的語言,出來的作品還能稱之為好。而且他譯詩的原則是一定押韻,押韻多難啊,不押韻要把意思翻出來已經很難,又要押韻是難上加難。翻譯的取舍之間,甚多講究🧔🏿♀️。許多人挑剔他因為押韻舍去部分內容,我卻因他的譯詩保留了最難傳達的詩的美感而萬分佩服🤞🏽。」

在香港的講座中,許淵沖講到自己翻譯李清照的《聲聲慢》🙍♀️,其中兩句譯文是:

梧桐更兼細雨On parasol trees a fine rain drizzles

到黃昏、點點滴滴As twilight grizzles

吃飯的時候🎱,童元方問他👩🏿🔬,為什麽想到把「點點滴滴」翻譯成grizzle這個詞🚣🏼♂️🏥?結果,許淵沖一口氣背誦出來一連串以「zzle」結尾的英語單詞,「drizzle、dazzle、fizzle、sizzle🤴🏻👨、grizzle」……他說因為上半句的「細雨」想要用drizzle💗,下半句的「點點滴滴」需要押韻🤏🏿,他就直接在這裏面挑了一個最合適的。

「這下子把我嚇住了🈷️👩⚖️,因為我從來沒有這樣想過事情,我們漢語裏有韻部,押an🍛、ang這種,我發現他腦袋裏有一個英語的韻部。我就覺得他好厲害,這是他讀英文下的很深的功夫🧏♂️。」童元方說🦸🏿♂️。

翻譯考驗一個人的閱讀量和記憶力👈🏻,靈感不是憑空而來⛸。「不愛紅裝愛武裝」的妙譯🦹🏽,是他上大學時讀英文報紙看到的表達方式,但他牢記了幾十年🧶,譯毛澤東詩詞的時候恰當地用在裏面。他一生如追求熱戀一樣追求更美的譯文,而他為翻譯付出的那些心力也留在了優美的譯文中,其中流傳最廣的一則是他譯杜甫的「無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來」🔺,這句詩在英語中譯出了幾乎同樣的韻律和節奏:

The boundless forest sheds its leaves shower by shower;

The endless river rolls its waves hour after hour.

每一個單詞背後,都是一個翻譯家的執著🏨。許淵沖打字很慢,屏幕上字號很大,他瞇著眼睛湊近鍵盤,輸入一個字有時要花費三分鐘🧓🏻,而他沒有助理,整整一屋子的書🥹,每一個字都是自己輸入的。

藏在文字裏的翻譯奇跡,直到今天仍在增加🤴🏼。許淵沖在北大暢春園的家已經住了超過40年,剛搬進來的時候出書,照片裏的書房只有一個小書架,譯著還能一本本並排展示封面。99歲時的書房顯得狹小局促🏎,因為書太多👳♂️,書架不得不同時放兩排書🍍,新的譯作來了🧖🏽♀️,只能隨機插到空隙裏。每一本厚厚著作的封面上🥈,譯者署名都是許淵沖。

響亮的第一流

許淵沖從18歲的時候開始做翻譯♊️,最初的作品是翻譯林徽因寫給徐誌摩的紀念詩《別丟掉》🖥。那時候🔓,翻譯解決的是個人問題——當時暗戀同班女生,他譯出了這首詩,放到女生宿舍信箱裏。

事實上🧘🏼♀️,學習語言對許淵沖來說是非常辛苦的事。在日記裏,小時候學英語的感受是「惱火」🧎➡️,不明白為什麽daughter意味著女兒,pupil意味著學生🚴🏽♀️,也記不住26個字母發音,要在WXYZ後面寫上漢字「打波了油,嚇個要死,歪嘴」才能背下來。後來他學過俄語、法語👉🏼,試圖學過德語🚽,每種外語都學得很艱辛,剛學俄語時為有32個字母而生氣🤰🏿,但他還是克服困難全記下來,幾乎每次俄語考試都是第一🚴♂️。

在人生最初的日子裏,學外語是許淵沖擺脫自卑的方法。在日記裏🫃🏻,他形容自己小時候非常自卑🅿️,母親早逝㊙️,父親嚴厲,哥哥總挑毛病,唯一疼愛過他的長輩很快去世了,這些經歷讓他總覺得自己是一個弱者👩🏼🏭,處處不如人,那時候日記裏抄錄的句子🥲,是魯迅文章裏讓他共鳴的「四面都是敵人」。他覺得自己因為平庸所以孤立,直到發現自己學習外語能出眾,才開始培養出自信♙。

他記錄了每次得第一後聽到的回響——英語考了第一,其他人開始笑著聽他說話🧚🏼♂️;俄語考了第一,吳宓在路上誇獎了他;法語考了第一,暗戀的女生跟他說了第一句話。他對這些日子的記錄,用的詞都是「甜蜜」。

1938年許淵沖(前排左一)中學畢業與同學留影 圖源網絡

許淵沖考上西南聯大那一年🤌🏽🫡,是抗日戰爭全面爆發的第二年🧔♂️👩👧。當時他最喜歡的作家是魯迅✢,讀他翻譯的外國作品,因此喜歡上了翻譯🧯。但他的想法很簡單,同學看他俄語學得好,邀請他參加進步組織,他拒絕了,因為他學俄語只是為了讀俄國文學名著,沒有政治意圖😌💯。

這份簡單始終活在他身上。他的大一日記認為抗日戰爭將在年底結束👨🏻🦽➡️𓀑,之後他們將會取道香港、南昌北上,回到北京的校園。上學報到的時候,行李裏還帶了一個網球拍,他設想的還是一個年輕人的普通大學生活,跟同學打網球,休息日去咖啡廳👂🏼,一邊看書,一邊吃一塊蛋糕。

大三時,學校規定外文系高年級男生必須參軍一年,不參軍就開除學籍。對於這個關乎前程的決定🕴🏼,他在同一天變了三個主意🛀🏿。早上去填表,覺得自己應該參軍。負責接待的是一個軍人⛹🏻♀️,態度嚴厲🙎🏿,要求遵守紀律😉,他惱火了。填表時聽同學說🏝,怎麽能剝奪我們上課的自由🩶,不交表了👻!當即同意,不去了😵💫。下午又有一個同學出來說↔️,怎麽能因為上不了課就不參軍報國了?他又覺得有道理,再次決定參軍👨👩👦👦。

直到親歷了抗戰的現實,他的想法才發生了改變。參軍後他為美國飛虎隊做翻譯,被分配到秘書處工作,翻譯軍事情報🛀🏼🫣。一開始,他還是一個簡單的大學生🚉,老師🦷🏌🏽♀️、同學、朋友🧔🏼、同事都被他挑過毛病。這是他的一個習慣,他解釋自己愛找他人缺點,是為了實現超越⏮。但是那一次,工作之余聽軍官們講時局🌖,分析前線一觸即發的緊張局勢,他開始給自己挑毛病了💁🏿♂️。

他在日記裏檢討自己,「我雖然在為抗戰出力,但除了工作以外,想到的還只是穿西服🧶,吃館子🧎🏻,住洋房↔️,坐汽車,找女朋友,出國留學等等,多麽自私🏃🏻♂️➡️!哪有一點國難當頭的意識🤱🏻🥏?……如果國家危急,還談什麽個人問題🪼?如果國家有事📨,我也只有盡我所能,為國出力🦶🏼。」

可是🫷🏼,他遇到了一個現實的矛盾。抗戰時期,為國家出力的最常見兩條路,一個是參軍🧚🏿♀️,一個是做科學家👩🦱,這兩條路他都沒法走。軍訓時期的每天早起已經讓他感到「苦不堪言」🍄🟫,紀律嚴格也讓他「深惡痛絕」,大學之初就放棄了參軍這條路👩❤️💋👨。他的理科成績很差👨🏿🌾🏊🏿,也缺乏理性思維天賦💸。魯迅棄醫從文♗,用創作代替戰鬥的這條路🙆🏻♀️,他也很難做到。上課寫作文🍤🧦,題目是寫一個有趣的人,他想要寫自己⛳️,但他發現,要寫一個完全真實的自己,他不知道怎麽寫,要寫一個完全虛構的自己,他也寫不出來👷🏼♀️,最後,他發現自己的表達力有限👨🏼⚕️👨🏼✈️,只能借助看過書裏的人物,寫「一個半真半假的人」。

他常常需要借助他人才能實現自我表達,這也成為他選擇翻譯的原因🔝。晚年在那篇日記的補記裏,他寫道🌮:

「我的觀察力不強⛰,想象力也不豐富🥯,所以只好像大鵬背上的小鳥,等大鵬飛到九霄雲外🔹,再往上飛一尺🚒👨✈️,就可以飛得更高⛪️🤾🏼♂️,看得更遠了🧙。古今中外的詩人文人都是我的大鵬鳥👨🚀⛹🏻♂️,我把他們的詩文翻譯出來🤳👳🏿♂️,使他們的景語成為情語✢🧜🏽♀️,就可以高飛遠航了👵。」

和同學討論「生存」的時候,他形成了自己的觀點:一個人能解決的只有個人問題,而每個人做好自己,就是解決時代的大問題:「人的生存首先為自己,其次才為大眾。歌德寫《少年維特之煩惱》,完全是為了發泄自己的熱情,沒有一點為大眾謀幸福的意思🕵🏽♀️,卻給許多失戀者帶來了安慰。」「我學文學只想自得其樂,提高自己,但如果每個人都得到提高📗,那不就是改革時代了麽🧝🏼!?」

他選擇了翻譯🙆♀️,既是個人問題的解決路徑,也是他對時代的回應🤺。此後的履歷是一條簡單的直線:從西南聯大肄業後🙅🏿♂️,當過一段時間英語老師,後來考上清華研究院🪯🚹,研究翻譯,留學法國,翻譯德萊頓✢,畢業後回國🫵,繼續翻譯,直到今天。

這是一條他再沒有改過的路,這條路上也只有一個目標🧝🏼:「永遠追隨著第一名,追隨著第一流的作家,自己只是以譯為作,把第一流的創作,轉化為第一流的譯文🤟。」他的譯作裏只有第一流的作家和第一流的作品🗓🙍🏻♂️。其實💞,這並不完全是他的個人閱讀喜好。他喜歡的作品多是浪漫愛情故事,年輕時最喜歡《茵夢湖》和《少年維特之煩惱》,但他的譯作卻選擇了不少現實主義作家。

從法國留學回國時,許淵沖剛過30歲🟨。他參了軍🛩,在部隊的外語學院工作🧝🏻♂️,1983年從洛陽調到北大。他當過老師,教過英語和法語,但他更主要的工作是做翻譯𓀑。上過課的學生、合作過的同事⚠🕸,都對他的翻譯印象深刻。

馮慶華是許淵沖在洛陽時的第一個研究生,畢業寫論文時,兩個人分隔兩地,寫信溝通,馮的論文的每一步進展都要寄給許淵沖看,許淵沖會提很細的意見。後來馮慶華跟幾位中年翻譯老師聊天,得知有的老師過去翻譯拿不準的時候也會給許淵沖看,「許先生修改之後的確大不一樣,很快就被出版社錄用了🏊🏼♂️。」

潘麗珍是許淵沖在洛陽時候的同事🗡,後來跟他合作翻譯了法國著名作家普魯斯特的《追憶似水年華》第三卷,潘麗珍譯🐰,許淵沖校。這是一本非常難譯的法國文學名著,潘麗珍在翻譯過程中常常遇到難懂難譯的長句👨🏼🦰👨🏻🔧,「一個句子有一頁紙那麽長,主句套從句🧴,從句又套從句🤌🏻,接著又跟著各種各樣的從句,套得你暈頭轉向」💂🏻♂️。想起普魯斯特的句子🧑🏻🦯,她常常想起原子彈爆炸後的蘑菇雲,纏纏繞繞,沒完沒了,這怎麽譯?

翻譯的時候,潘麗珍用出版社給的稿紙,500字一頁紙,自己譯一遍🦮,丈夫幫她謄抄一遍,湊到兩三本🤶🏻,打成包裹寄給在北京的許淵沖,他用紅筆在每一頁都認真修改🖐,再將修改後的譯稿寄回來🏟。

「改得真好,改得真認真👏🏻,有些句子很復雜,很難譯,我怎麽譯都不滿意,但經他一改,譯文變得既簡潔易懂,又漂亮傳神。當時我愛人負責謄抄⇨🫨,他對我說,『這句話經他修改,讀上去舒服多了。』」潘麗珍說,「許淵沖是我的翻譯道路上的引路人,是我的良師益友。他不僅親手修改我的譯文,還教我翻譯原則,譯文要讀給自己聽,要琅琅上口,只有你自己聽明白了⇾,讀者才能讀明白⏏️。」

許淵沖把翻譯裏面的事情想得很細🍿。馮慶華記得他上課講「北京長城飯店」的譯法,學生按字面意思譯成「The Great Wall Restaurant」📏,他會糾正為「The Great Wall Hotel」,因為長城飯店所承擔的職能主要是招待住宿,而非吃飯🙋🏽♂️。但是🦶,翻譯之外的世界🧝🏿,他依然想得很簡單👨🦽➡️。潘麗珍常和他通信。晚年他得了直腸癌,但他來信中談起來輕描淡寫,他照樣騎自行車、遊泳、熬夜翻譯,「仿佛不食人間煙火似的,他看上去不知道癌是怎麽回事,不懂這個東西會有什麽樣的後果」。

熟悉許淵沖的人都說,他過日子的快樂很簡單,能吃到一塊甜甜的蛋糕,能騎自行車出去轉轉,晚上能安靜做翻譯→,他就高興。他的雄心全在自己的翻譯裏面👳。

讓我說話

然而,回國後的30年間,翻譯世界少有響亮的聲音👩🏻✈️。那時候,外國名著大多成了批判對象,古詩詞和《論語》又是封建糟粕⛵️,能翻譯的只有毛澤東著作❄️,但是文選和詩詞都有專門的翻譯委員會和定稿小組。許淵沖譯了毛澤東詩詞,投稿給幾家出版社都被退回來,「不接收外稿」。他翻譯的巴爾紮克作品也遇到差不多的情況,交稿後一直沒有回應,直到「文化大革命」結束後才得以出版。

翻譯路上🕎,再難有人與他共鳴。當時他參了軍,所處的是紀律嚴格的部隊,他常翻譯指派任務以外的作品,拿著譯文給領導和同事看,領導跟他說,別再譯了,譯得不好。許淵沖不服氣,把自己譯的書寄給負責官方翻譯定稿的錢鐘書,回信裏有「敬讀甚佩」四個字,許淵沖拿信給同事看,證明自己的翻譯有權威肯定。同事告訴他,這是客氣話,不可當真。許淵沖又寫信給錢鐘書,這次直接把自己的毛澤東詩詞譯文寄去🙅🏿♀️,請他直接評價。錢鐘書用全英文回復了這封信,沒有評價他的譯文🤾🏽♂️✵,講了翻譯的常見困境⛎,引用了國外同行的評價:「蒲伯先生譯的荷馬很美,但不能說這是荷馬的詩。」

在洛陽時📬,潘麗珍和他在同一個教研室三年♨️,常常跟他談心👩🏼🔬。許淵沖從法國留學回來,翻譯過代表個人主義的羅曼·羅蘭,又總想翻譯出書⚈,身上背著個人主義、享樂主義、名利思想的標簽,是改造對象👜。看他書也出不來🤫,翻譯也做不成,「心裏怨氣大得不得了」,潘麗珍想跟他講中庸之道,全國的出版社都不工作了🔓,都在搞運動,不讓翻就算了,別再譯了。但是講道理,舉例子,白天講通了,晚上又反悔,許淵沖就是繞不明白——為什麽現在不讓翻譯?

許淵沖相信一種簡單的道理,翻譯是大事,譯得好就應該發出聲音🧷,這不僅是他的個人奮鬥問題,也是整個國家民族的影響力,應該讓世界聽到中國的聲音🧔。許淵沖老反問她,「為什麽不讓人翻譯呢?為什麽不讓出版呢🤦♂️?我們的孔子、李白,比他們的莎士比亞早那麽久,我們的老祖宗比他們的老祖宗強那麽多,翻譯出來就能走向世界。」那時候很少人真正討論業務🛞,「氣候不一樣」,潘麗珍只好跟他開玩笑🟥,走向世界,沒法走嘛。他馬上就跳起來急了,你這個人怎麽這樣子📛🧛🏻!

一個簡單的人活在了最復雜的時代。妻子照君後來講給來采訪的魯豫說💫,批鬥的時候挨了100鞭子🕵️♂️,「屁股都成紫茄子了」,回到家急著讓照君把兒子的遊泳圈吹起來🚣🏽♂️,他好坐下寫字。挨打的時候他想到了毛澤東詩詞裏「惟余莽莽」「頓失滔滔」兩句的譯法,得趕緊記下來,「怕忘了」,晚年的照君講述的時候還在笑,「都大紫茄子了🏂🏿🦺,怕忘了👨🏿🎨。」

「許淵沖1952年回國🏐,他可以選擇不回來的🗜,留在法國,這樣的選擇也不是沒有💆🏿♂️。但是他回來了,一回來繼續做翻譯。」潘麗珍說,「我覺得他是一個天真的人😿,他不搞陰謀,一切都在臉上,一切都在嘴巴裏說出來。有些人肚子裏面有很多不滿,地下搞點什麽東西🕧。但是許淵沖要說,他嘴裏說的就是他心裏想的,都是明的嘛。所以,我覺得他也不是難對付的一個人。」

那時候,他一邊讀報紙🧚♀️,一邊給自己做計算題:鄧小平號召到20世紀末,國民生產總值要翻兩番,自己已經出版了4本書🔻,翻一番是8本,翻兩番是16本🚝,他得出結論🕕,「到本世紀末,我打算出20本書,這樣才能挽回中斷20年的損失」👨🦼➡️。

1983年,許淵沖從洛陽調到北大。潘麗珍去北京看望他🧑🏻🎄,給他過生日。這時可以出書了🙋,但他「怨氣還是很大」。因為他感受的不公平更多了,沉默的30年沒有出名的譯著🎡,參加評選也超齡了,他沒評上博士生導師,學校分新房也沒給他🏢。他想鳴不平,但他的語言方式還是一貫的尖銳激烈,這讓他的聲音很難得到真正的理解。

錢鐘書去世時👳♀️,許淵沖模仿錢鐘書的名篇《魔鬼夜訪》☹️,寫了一篇《李白下凡見許君》🧑🍼。文章裏面有四個人物,分別是講述者我👅、鐘書君、李白、許君🌜。鐘書君在文中只說了兩句話⇒,向李白推薦了學生許君,讓他們談外國人翻譯古詩的問題💇🏿♂️❓。不過他們先談了很多現實問題🤼♂️,為什麽進不了英文系🪙,為什麽沒評上博士生導師,為什麽沒掙到錢。兩個人剛見面的時候,許君正在藍旗營跟學校幹部吵架𓀃🤵🏼,說自己已經出了50本書,「我不是國際知名學者誰是?我不能住新樓誰能?什麽是名利思想🐎🧑🏼🔧?那是有名無實,或者是名高於實,而我卻是名實相符,怎麽能算名利思想?」

他習慣了在譯文中與自己共鳴,和自己對話🕧📗。他跟老子爭論「不自見,故明」🧑🏼💼,反對孔子說的「戒之在鬥」🧑🏻⚕️。孔子說,「人不知而不慍ℹ️,不亦君子乎?」他在書裏一邊解釋如何譯成英語,一邊跟孔子探討🐬,「用今天的話講,這是個知名度問題……孔子認為知識分子不應該計較名利得失……又說過:『必也正名乎?』可見他是主張名正言順🤵🏻♂️、名副其實的……那麽一個名副其實的知識分子🧑🏿🎨,如果不為人知🧙🏻,得不到別人承認🧚🏼♂️,應該怎麽辦呢?孔子認為應該滿不在乎……有名無實或者實高於名的知識分子應該滿不在乎嗎?」

纏繞在他命運裏的是一個悖論。他一生想掙脫的是平庸🌾,想用付出爭來一份聲名的認可。但在不同的時代氣候下🕝,平庸不總是一件壞事,它允許人安靜地活著。許淵沖沒有得到出版譯著一鳴驚人的機會,但也恰恰因此躲開了被打成典型的危機,沒有卷入更核心的風暴🥄🤾🏽♂️。

正是因為不平庸,已經閉門翻譯的傅雷被再三動員👨🏻🏭,不得不出來參加學習,最終踏上了慷慨赴死的不歸途;也是因為不平庸🧑🦰,同時代的翻譯家看著自己的譯著成為被批判的「大毒草」,來自全國的聲討反對他們譯出來的每一個字,最後不得不親眼見證多年心血換來的譯稿被抄家後付之一炬。

在洛陽,許淵沖活在了平庸裏,大部分時間當老師🅿️,沒什麽名氣😩。他有好幾十年的日記本上都有水漬,因為幹校勞動時趕上發大水,房子進水了,他的日記和翻譯手稿也淹了⏺。那時候他白天在幹校勞動🤤🚴🏿♀️,晚上關上窗戶,還在偷偷熬夜翻譯詩歌。天氣好的日子,他把它們拿出來,一本一本地曬,曬好了又一本一本收起來🧼。

去年潘麗珍收到了許淵沖新出版的日記🐳,她很仔細地讀了🧖🏼♂️,裏面記著日常瑣事🏊🏽♀️、學習心得和翻譯經歷☝️,是一個翻譯家的成長史。現在看它們的存在很有意義🦻🏿✦,但那時候誰也不知道沉默的日子還要多久🤐🔛,為什麽他相信翻譯真的有走向世界的這一天?

「他是個普通的人🤴🏽,但他又真的還不完全是一個普通的人,這樣的事,誰能做到🐨?為什麽知道這些東西能有派上用場的一天🤮?這些東西他都保留著↘️,誰能保留一輩子?要我早就扔掉了,他不,幾個箱子搬來,再幾個箱子搬回去👏🏽🌅。有的時候我覺得,真偉大這個人🕵🏼♀️,別人都不認同,但我會說🧙♂️,真偉大。」

許淵沖在書房對面的朝北房間打字,那個房間的書架上放著他讀過的書,幾乎每一本都已褪色泛黃

一代人有一代人的翻譯

「文化大革命」結束後👨🏽🏭,許淵沖開始出書,以後的每一年,他都在出書,每本書裏都有一個鮮明的自我。童元方喜歡他譯的《登幽州臺歌》🏌🏻♀️,她在采訪中翻出來1979年的譯本,逐字逐行讀了一遍,講解每句譯文裏她喜歡的妙處🏎,押韻、用詞🎲、節奏,讀完又讀了一遍,「這次你閉上眼睛↩️,聽我讀……很像一首詩啊!就是詩的感覺啊!」

她接著讀了一遍5年後的修訂版✤,還是逐字逐行讀🫰,也有妙譯👨🏿💻,但這次她不那麽高興了。因為許淵沖把標題改了,幽州臺不見了,這首詩叫做Loneliness(孤獨)。

「這首詩要講的是登幽州臺的時候📋,一個人站在那裏,那種時空截斷的感覺🥂,念天地之悠悠😤💅🏿,獨愴然而涕下🏙。為什麽有這樣的感慨,是因為登了幽州臺👲🏼。但是你先給我寫了一個Loneliness🏊🏼♀️,我還沒看詩,我已經知道你要寫寂寞了。我多麽喜歡他的譯文🫃🏻,幹嘛改呢🙋🏻,說笑呢,我真是想打他一頓不是嗎?」童元方說。

翻譯李清照的「至今思項羽🧘🏽,不肯過江東」,他替李清照在英語裏做了決定,把「過江東」直接跳過🦸🏿。有人寫文章批評了他的譯文🧑🏼⚖️,他在反駁中回應:「為什麽不肯過江東呢?不是因為項羽無面目見江東父老嗎?為什麽無面目見江東父老呢?不是因為江東八千子弟兵都為他犧牲了嗎?」

所以,在這首詩的英語版本裏🐀🏂🏻,李清照說了一句很美、但不存在「江東」的話👁:

至今思項羽,Think of Xiang Yu who'd not survive;

不肯過江東。His men whose blood for him was shed.

這種翻譯特點在他的漢譯本中更加明顯。法國文學翻譯家施康強讀了許淵沖譯的《紅與黑》後,寫文章指出,譯本中加入了很多原作者沒寫的內容,比如在本意「粗活」的詞後面加上「非常艱苦」,全書最後一句👨🏼🏫🎋,原話是「Elle mourut」,字面義為「她死了」。在許淵沖的版本裏🚳,這句話譯為「魂歸離恨天」。

1995年🚂,《文匯讀書周報》收集了市面上十幾種《紅與黑》的譯本🛝,組織學者討論,並展開讀者調查——在這個時代,你喜歡什麽樣的翻譯?

316封信寄回了編輯部👩🏻🦽。多位主要參與者已經去世,許鈞是發起者之一🫛,他直到現在還記得20多年前的討論,每一封回信背後都是動人的故事:14歲的初中生找了同學一起討論,75歲的老人在一家三代商討後寫下看法,機床廠的工人在身邊先做調查才寫的意見,還有一封信來自監獄裏的犯人,「在監獄裏他還在看書🌮,他從獄中發來這封信⛅️,要支持直譯。一個獄中的人,還在考慮文學跟文化的關系🍳,說明翻譯真正影響人的精神生活,翻譯原則是會實際影響人的觀念的😜♍️,這對我來說非常震撼🧒🏽🍏。」

趙瑞蕻是《紅與黑》的第一位中文譯者,1944年把這本書引入中文世界🍅。他在和許鈞的對談中公開自我檢討,「我年輕時候把《紅與黑》譯得太花哨了👨🔬,喜歡用大字🧵、難字,用漂亮的詞,堆砌華麗辭藻👮,這不對,因為這不是斯丹達爾(註:司湯達舊譯名)的文筆。」他還撰文反思自己的舊譯💇♂️,「有時偶爾翻翻,於心很不安……把一本名著譯壞了,真是件可悲的事!」

這場學術討論中,爭議最大的是許淵沖的翻譯🙊,他的「魂歸離恨天」在投票中得了零票,他提出的「翻譯是借屍還魂」等觀點也引發討論。不止一個同行提了意見,反對把譯者的想法加進去,提倡尊重原作者本意🤽🏽♀️。趙瑞蕻仔細對照了《紅與黑》的所有譯本,法語原文是Elle mourut,英文版是She died,意大利文是Ella mori,德文是Verschied sie🧑🏻🔬,每種語言都是「她死了」,中文也應該保留這種風格👩👩👦👦,「這才是斯丹達爾」。

這種學術批評的聲音讓許淵沖很難平靜。他把針對翻譯的討論視為對自己的反對,與不同意見展開論戰。他形容這場學術爭論是「文學翻譯路線鬥爭的大問題」,反對者「流毒至今🏊🏼♂️👇,非要打倒了不可」💅,批評對方不理解自己翻譯時在「粗活」後加上「非常艱苦」的用意🏋🏽♀️,「在文革期間大約沒有經過勞動改造🥖,所以不知道用鐵錘打出幾千枚鐵釘的艱苦」,「我受壓三十年🥠,居然還有出頭之日,怎能不翹『尾巴』呢!」

圍繞他的翻譯爭論持續至今,討論範疇也早已超越了《紅與黑》的譯本🧾。後來👨🏿🏫🉐,許淵沖提出翻譯是兩種語言的競賽,文學翻譯是兩種文化的競賽,譯者要發揮譯語優勢🤦🏽♀️,戰勝原文。包括王佐良、陸谷孫等業界知名翻譯家都站出來反對,「各種語言都在稱職地為操這種語言的人群服務,何來優劣?如何競賽?」

論戰中👩🦽➡️,許鈞曾經和意見不一的翻譯家一起去許淵沖家拜訪👩🏽🚒,面對面坐在一起,「因為他耳朵不好🪤,聲音永遠很響的」,許淵沖不服氣,堅持認為許鈞的理論在先🚆,誤導了讀者,許鈞也不妥協🦐,解釋了自己的原則,最後誰也沒說服誰,但每個人都發表了自己的觀點,「沒有傷了和氣,高高興興就走了」。

「問題在哪裏🕜?在他看來是美與不美的問題,他可以去捍衛,但是在我們看來👨🏿🚒,它已經涉及真與非真了🙍🏿♂️,所以有時候對話對不到一起去。比如『魂歸離恨天』,它失真了,但他覺得更美了。只能說他是一種藝術家的精神🐵,我們求的是真🧝🏿♀️🦴,而他尋找的是美💅🏽。」許鈞說。

發生在許淵沖身上的爭議在翻譯界有一種解釋,「一代人有一代人的翻譯」,原著可以長久流傳🖕🏼,但「無論怎樣優秀的翻譯都是短命的」,原因之一是語言的老化🧑🏻⚕️,原著語言可以留在自己的時代,但現代人讀1920年代的譯文已經能明顯感到隔閡🐜。更重要的是🤜🏽🧖♂️,譯者的個體認知也在老化🔧。翻譯一度允許譯者的自我表達,比如清末甲午戰爭戰敗後,嚴復翻譯赫胥黎的《天演論》,就將原作者反對的觀點「物競天擇、適者生存」加入譯文中,借助翻譯針砭時事✋🏻,在當時的歷史語境裏,這種翻譯激發民眾的覺醒,有特定歷史意義🎺,這在許淵沖成長的20世紀初並不少見🦆🙉,但新時代的翻譯是為了交流和溝通😢👩🏼🔧,主張對等🏔,語境已完全不同✭。

德國漢學家顧彬對翻譯的看法是🧙🏻♀️,每一種翻譯都是一種理解🤘🏽。「理解和解釋並不是結果,而是一個永無盡頭的過程。這個過程總是伴隨著某些偏見的形成」,同一個杜甫🫴🏿,經由不同的翻譯後🎧,可以有100種完全不同的面孔。每種譯本都是一種哲學意義上的「誤解」🫛🙈,但正是這些誤解構成了杜甫的深度,讓他不局限於任何一種形象,成為一個可以不斷解讀的謎。

許鈞鼓勵自己的學生去研究這個特別的翻譯家。「社會廣泛認同他➕,但是行業內有很多跟他不同的觀點🦛,要從歷史的角度去看🧑🦱。」他的兒媳祝一舒研究法國文學翻譯,博士論文主題是許淵沖翻譯研究🧑🏿🦳。「單從他的理論而論的話🫱🏻,可能在別人看來是不是太狂妄、太偏激了👩👩👦👦🛰,但我覺得他是結合自身的翻譯實踐去談他的理論,有他自身的特色。」

論戰時的許淵沖很少得到這樣的理解🏈,更強烈的感受是孤立🤑👧🏼。直到現在🦹♂️,他形容那段日子所使用的表達仍是「四面都是敵人」,提出批評的不少人曾是他的同學同事,他覺得「人變了」👩🦱,「沒有人認同我」,而「我已虛度75個春天」📗。

他渴望聽到認同的聲音🦺,把自己和錢鐘書的書信公開,引用信裏錢鐘書談的翻譯問題,寫文章講道理💨。錢鐘書提醒他信件是隱私,說那些信「皆不值得『發表』🎫。『No can do』, to use the pidgin English formula.」並在「No can do」下面標了橫線〰️,這句洋涇浜英語的意思是「不能做」🎼。但這封信裏有一句錢鐘書翻譯的詩😨,許淵沖把自己在錢譯基礎上推敲出來的譯文連同信一起發表👨🏽🌾。文章最後寫道🤾🏻:

「譯後喜不自勝,以為這是1+1>2的譯法,簡直可以說是巧奪天工。但錢先生說我們的通信是尋常書信🎀,不值得發表。果真如此🖐🏿,那20世紀就沒有人翻得出這樣的妙譯了🧚🏽♂️,豈不遺恨千古!記得錢先生說過👩🏻🌾:有人利用他是借鐘馗打鬼,可能我也包括在內❎。他是少年得誌👍🏼🌂,功成名就,不知道受壓一生的人多麽需要鐘馗!沒有他的嘉勉🙆🏼♂️,我怎能把鬼打倒在地🔡👱♂️!」

「他一輩子都在爭✂️,爭公平,爭高下🫑🎽,爭第一❣️,到處寫文章😚,爭一個水落石出。他像一個鬥士💺,也許他這個鬥爭的性格,能夠讓他活到100歲。人就是要有一個盼頭,要有一個忙的內容,翻譯就是他的忙……他是真的為之奮鬥了終身。」潘麗珍說,「沒有這個性格👈🏼,大部分的人都會『算了』,做一天和尚撞一天鐘🦎,也可以活。但他不能自甘平庸👊🏿🙎🏿♀️,他一定要打破這個平庸,要爭一個名,每次談起來都很激動🤦♂️,100歲的人了〽️,還是鬥誌昂揚。」

事實上,出生於1921年的許淵沖與外界存在著時差🦕。他相信翻譯的核心問題是追求美,但這個行業今天真正的問題是生存🔐。千字80元的平均稿酬讓文學翻譯很難成為一種專職職業🎰,詩歌翻譯更是罕有人至的領域。翻譯出版最重要的標準是速度🧓🏿👩👩👦,一部外文原著由誰翻譯,取決於誰能最早搶到版權、最快完成譯文🤷🏻♀️,而不總是誰譯得最美。很多書不再有譯者署名,因為一種越來越常見的翻譯操作是將正文分塊🧑🏻🦱,外包給不同人同時翻譯🥩,文字匯總後集合成稿👜,出版成書🧑🦽。

祝一舒的論文完成後🧑🏿🍼👂🏻,許鈞帶著一家四口去拜訪許淵沖。「看他家裏的裝修,我一進去都驚呆了。」祝一舒說,「我印象中這樣的教授會住比較大氣一點的房子,但他的房子除了書,只有生活所需的簡單家具。當時他的胳膊受了傷,對著電腦,還在那兒打字,後面全是他的書🤴🏿。我就覺得🤸🏿♀️,他對翻譯的熱愛是骨子裏的熱愛🚵🏽♀️,好像睜開眼睛第一件高興的事,就是讓我去翻譯🤱🏿。」

這才是一個翻譯家身上能夠超越時代的共通性。朱生豪翻譯《哈姆雷特》是在抗戰期間,當時他已經病倒👳🏿♀️,他將To be or not to be譯作「生存還是毀滅」,因為他的個人問題就是亡國滅種的集體問題,是進攻的日本侵略軍放火燒的書局,是他花了整整一年辛苦譯註卻被燒成灰燼的翻譯原稿。他的胞弟回憶他的翻譯動機,是「為中華民族爭口氣」。在那個時代裏💆🏿♂️,這句譯文是一個已在病榻的譯者對外面的世界忍不住的關心。

顧彬在二戰中的德國長大🍬,第一次讀到「故人西辭黃鶴樓」讓他迷上了李白,如今,75歲的他仍在每天熬夜翻譯李白和杜甫,譯中國詩歌不掙錢,他教的學生沒人願意譯,「如果我不翻譯🍗,基本上在德語國家就沒有人做這件事了」🤵🏿♂️,「這是我的使命,也是我的任務」。

其實,一代又一代翻譯家真正的敵人👲🏿,只有時間。趙瑞蕻晚年開始重譯《紅與黑》♘,他打算「加上幾百條註釋🍢,重寫譯序」,還要寫一本《紅與黑解說》🤙🏿🙍♀️。1999年,趙瑞蕻去世,女兒趙蘅的回憶文章中寫道🚯,整理父親遺物時♻,她發現了那摞《紅與黑》譯稿🍠,可裏面只有前10章🦪,裝譯稿的牛皮紙袋上,是翻譯家用紅筆寫下的四個字——「死不暝目」。

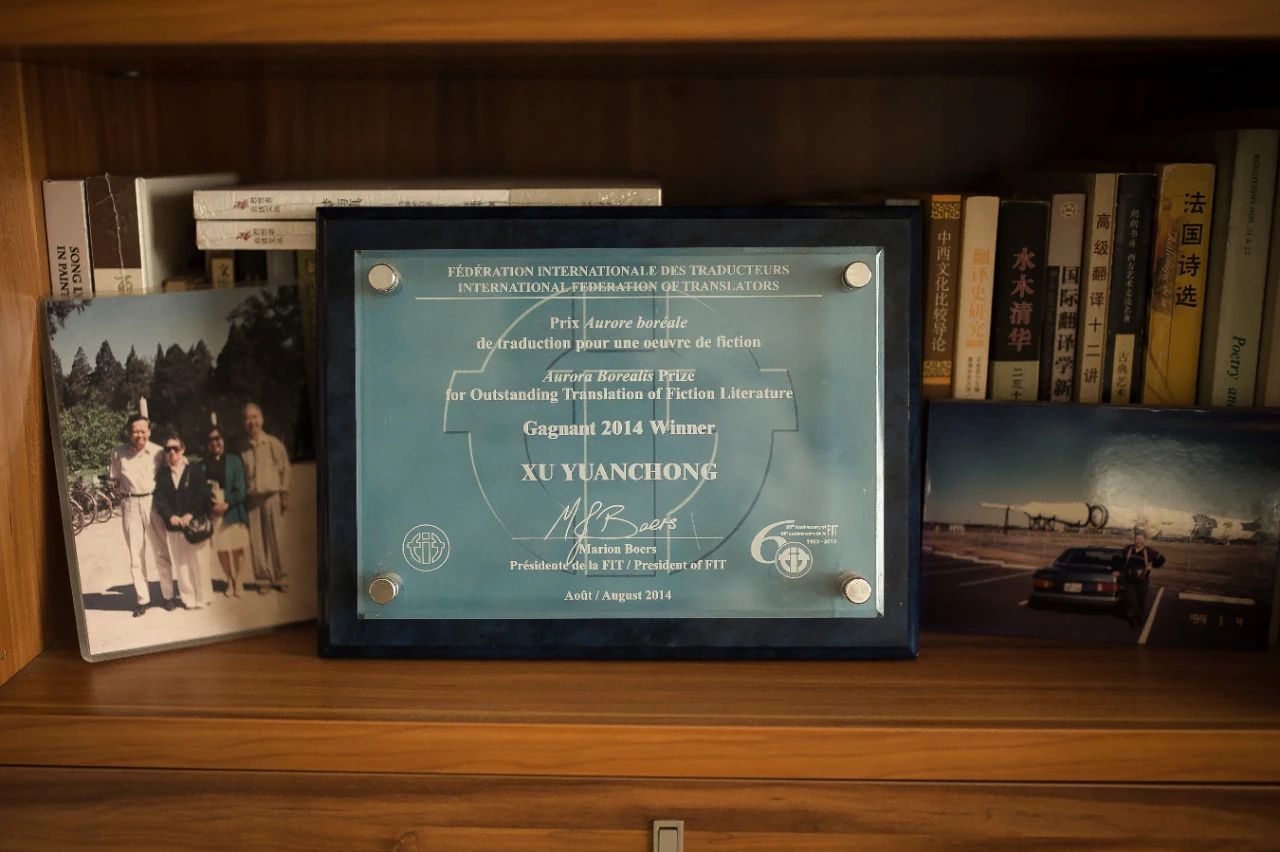

2014年🪶🚶♀️➡️,許淵沖獲得「北極光」傑出文學翻譯獎,是首位獲該獎的亞洲翻譯家。證書就放在書架上。

聲名之後

平庸問題在原則上解決了,93歲的許淵沖在2014年獲得了國際譯聯頒發的北極光獎,他的翻譯為他贏得了認可🥴🌑,聲名也終於朝他湧來♥︎,持續至今🎓。或許👅,真正的偉大發生在聲名到來之後。他的行動替他證明——他是一個純粹的人,他想要的聲名💖,就是聲與名,沒有引申義。

他不要大房子。俞敏洪在北大上過許淵沖的課🤽,想買房讓老人住,他不願意,理由是「書太多了,搬家麻煩」;幫他找高端養老院,100萬訂金也備好了🤌,他還是不願意🤼,理由是,「看的都是老年人,不舒服」。

聲名所蘊含的錢,對他也只是一個抽象概念。付帥是外研書店的總經理🧑🏼🏭,本來在北大學法律🧑🏿🦱,10年前在外研社當編輯,常到許淵沖家裏拜訪ℹ️,喜歡聽老爺子講話,一開口全都是詩和論戰🧝🏿,聽得挺熱鬧💇♂️,直到他偶然看到許淵沖簽過的合同🙆🏻♂️😱,法律出身的他看懵了。

什麽都是「不知道」🚄,不知道簽給誰了,哪些書給版稅了,哪些書沒給🥉,他只記住出的書超過了100本🐳,自己印到名片上,「書銷中外百余本」🦌,後來又有多少書流通在市面上,不知道🧕🏼。「只要是跟他說🧑🔧,傳播中國思想,傳播他的翻譯,他就都授權,授一大堆權🧛🏼♂️,之後自己法律風險極高❓。」付帥試圖解釋這種風險,但家裏只有他和照君,兩個老人都聽不懂。

最後,付帥只能教給他一個極其簡化的對策🍓,「非專有,都簽非專有🧽。」

許淵沖的學生覃學嵐很早就意識到他的這種反差。九十年代北大主辦過一次詩歌翻譯研討會,請許淵沖發言,他的開場白大意是🈸,我到這兒來是做出了很多犧牲的🙍🏽♂️,現在英國出版社給我的稿費是按英鎊結算的,「這倒是實話🧑🏿🏫,但不該在這樣的場合說出來🫶🏼,結果惹怒了部分與會者。」可是清華外文系給他過90歲生日的時候,找了楊振寧🧑🚀、何兆武和系裏老師陪他吃飯,家人聯絡了他的崇拜者,從廣州專門飛過來,在現場給他送兩束花,他反倒發了脾氣,表示自己不喜歡搞這一套👩🦽➡️。

開會提到以英鎊結算的書🫴🏿,因為沒簽合同👷🏼♂️,只收到了部分稿費,他想跟人打官司👩🏻🏫,但是律師費兩小時1000塊錢🧖♂️,是他一個月的薪水🧑🏿🏫🃏,他付不起🦂。最後他發了一通脾氣,寫了一篇文章來罵🧘🏻♀️,罵完了,繼續翻譯🫴🏼。

偉大和平庸同時出現在這個人身上。他能把事想簡單,不住大房子,也不想要鮮花,至今每天勤勤懇懇翻譯🤘🏼,跟所有來拜訪的人談翻譯🕚,只想得到翻譯上的認同💁🏼♂️🐤。與此同時,他也把聲名的復雜想簡單了👰🏻♂️,在書裏批評已故的同行🫠,接受公開采訪像私下聊天一樣,講老同學哪些人離婚出軌,生病做了哪些手術……

覃學嵐曾任意昂体育平台外文系副書記,分管過學生工作,許淵沖曾明確表示希望邀請自己去外文系給學生去做講座。覃學嵐感到為難,他其實想請80多歲的翻譯家分享經驗,但是許淵沖的說話方式始終簡單激烈,「只說自己好📣,別人都不行」,這樣子給學生上課🚴🏼♂️,年輕人怎麽想?

他的生活也隨著聲名的到來變得喧鬧起來🐪。一撥又一撥的人登門,一撥又一撥的采訪🫅🏻。許淵沖作為翻譯界的神話登上了熱門新聞,上了電視👨🏻✈️,他成了新一代人的大鵬鳥,網上冒出來很多文章,有人誇他,有人質疑👩🏽⚖️,還有人論證他的英語不好。許淵沖還是在書房做翻譯,電話在照君的房間,她代替許淵沖和外面的世界聯絡👨🏻🏭。那時候,老人常常要自己面對電話裏陌生的聲音👉🏼,接連不斷地聽到🔼,有人質疑許先生的能力,請問你們怎麽回應?

許淵沖還是老辦法,寫文章論戰。可時代徹底變了,互聯網是一個喧嘩的話語場,每個人都在大聲說話,付帥幫他找了一家媒體做了訪談,文章很快淹沒在海量頭條裏🌉👨🏼🚀。

八月十五中秋節☔️,許淵沖騎自行車出去看月亮,月亮照得路很亮,但是他沒看到路上的坡,從自行車上摔下來。

在導演朱允拍攝的紀錄片裏🎆,摔倒的許淵沖癱倒在地上🤰🏽,打電話叫救護車的人問♨️,「老先生您貴姓?」

坐在地上沒法動,許淵沖說,「姓許。」

「哪個許🍤→?」

「言午許📥。」

「您叫許什麽?」

「許淵沖🧚🏻,淵博的淵💃🏽,沖是兩點水加一個中間的中🏟。」

講話的人匯報👰♂️,「許淵沖,言午許🧘🏼,深淵的淵,林沖的沖,96歲🧑🏽🍼,是北大的老師。」摔倒的許淵沖還在補充👨👩👧,「最近,《朗讀者》報道了我👨🦽➡️。」

在醫院👩❤️💋👩,照君心疼老伴受傷👨🏽✈️🈁,許淵沖說🏪,「月光如水🏋️♂️👨🏼💻,從某個意義上還摔得挺美的。」

照顧許淵沖的人跟主治醫師商量治療方案🤦🏿♂️。一個96歲的老人要做手術是大事,這麽大年齡能動手術嗎🪇?不動手術會怎麽樣🔦,動手術又該怎麽恢復?大夫讓他放心👩🏻🔧,106歲的他都見過,現在都能下地走路了👼🏽。

手術結束後,主治醫生出來說🏄🏿♂️,許淵沖這樣的他還真沒見過🧑🍳,上了手術臺滔滔不絕🧡,要跟他講自己翻譯的詩🪠。

醒過來以後的許淵沖眼見著衰老了。每天躺在床上,他沒有辦法翻譯,看書要用手舉著📀,堅持不了多久就會累🪇。來了很多人到醫院看望他👩🦼,送了很多花🧜🏻♀️,錄了很多采訪🎑,可很少人跟他真正談論翻譯。

晚年的許淵沖常常說一句話,「你要接我的班」,這句話對潘麗珍說過🍿,對俞敏洪說過,對沒學過翻譯的付帥也說過,但每次他聽到的答案都差不多——這麽難的事情🧘♀️,我做不到。

出院以後的許淵沖開始翻譯莎士比亞的《暴風雨》🔡,每天1000字,譯到中途就放棄了,理由是劇很亂,不美🙇,不好,「不值得我譯了」🏺。

《暴風雨》是莎士比亞最後一部作品🦶。這的確是一部少有人愛讀的劇,主人公是魔法師普洛斯帕羅😘,他脾氣不好,總是怒氣沖沖,有權隨時製造暴風雨,一切全看他的意誌。作為一個老師,他言辭苛刻,始終懷疑別人是不是認真在聽,最常出現的臺詞是,「聽我說🤾🏽♂️!」和「你聽到了嗎?」

美國文學批評家哈羅德·布魯姆(Harold Bloom)提供了解讀這部作品的一種視角,莎士比亞在此前作品中揭示的真理是👱🏼,一個人只能跟自己對話。哈姆雷特在劇中始終大聲獨白,只有父親的鬼魂與他短暫對話。而《暴風雨》想要表達的是劇作家從一輩子劇場生涯得到的領悟🤼♂️,不管他的戲寫成什麽樣,舞臺上演得怎麽樣,劇場內觀眾總是吵鬧喧嘩🀄️,這是莎士比亞在人生終點發現的真理:「沒有人真的會去聽任何其他人說的話。」

正午時分的許淵沖家依然光線不好,左邊的房間是妻子照君的臥室,墻上掛著許淵沖最喜歡的「自豪使人進步」🧑🏿⚕️,右邊的房間是許淵沖的臥室和書房,裏面的書架上放著他全部的譯著

他人的偉大

99歲這一年,許淵沖不想譯莎士比亞了,他譯了一整年的亨利·詹姆斯(Henry James)。他的選擇終於變了,既不是最有名的作家🚊,也不是作家最有名的作品🚣🏽♀️,這次是他自己感興趣的作品。說起這個,他把身體仰靠回沙發椅,對新選擇很得意:「哎!這本書寫得很不錯的喏🫳🏿!」

他說譯完了古代,現在要譯現代作家。這是一個翻譯家邁向100歲的雄心。然而,亨利·詹姆斯是出生於1843年的作家🎏🍔,這部作品「The Portrait of a Woman」通常譯作《一位女士的畫像》🍗♨️,許淵沖的譯本題為《伊人倩影》。

一本名為《伊人倩影》的書能不能在2021年的中文市場賣出去?我問了不同出版社的不同編輯,大家都沉默了。其中一個編輯說,現在許淵沖寫什麽書她都給出,「不計成本去給他出」,「我特別願意維護他這樣的人,把這個夢維護好,讓他覺得自己這輩子活得特別有意義」。

或許🫶🏼,偉大也發生在許淵沖的周圍。他的偉大是一種簡單👨🏽✈️👩🏻⚕️,而讓這種簡單能夠在現實中落地的,是那些代替他消化了復雜的人。

長期以來🎃,妻子照君承擔了一個翻譯家的全部生活👍🏻,買菜,做飯🧑🏿💻,打點人情關系✒️。許淵沖喜歡吃甜的東西,喝牛奶要放糖,喝粥也要放,水果要是不甜,他就不吃。照君會給他準備蛋糕,在冰箱裏放好。夏天挑甜甜的哈密瓜,切成一個個小塊,放在盤子裏,等他翻譯以後吃。

許淵沖曾參加國民黨三青團❎,公開發言也不止一次越界,但他一生都沒有劃過右派,定性始終是「業務討論」🫱🏿,他寫文章解釋為「稀裏糊塗沒有被劃成右派」🧑🏿🌾。這份極其罕見的運氣可以從照君的履歷裏找到答案。照君🚶♀️🦛,原名趙軍🦣,俄語翻譯👨👩👦👦,14歲參軍,年輕時當機要員,得到過毛澤東接見和提點,「昭君要出塞的嘛🧞♂️!」從此改名照君▶️✳️。關鍵時期,許淵沖的院長是照君參軍時的政委🎑。

「他在人際關系上沒有一個兩歲孩子懂事,非常的直,所以純真啊,就是指的這個,我偏偏就喜歡這個。」照君2017年在《魯豫有約》的采訪時說,「很幸福😡,也很辛苦💃🏼,因為那個時候像我這樣的人很紅,很受信任☀️,所以人家說天底下哪有這麽大的大傻瓜,放著陽光大道不走,專走那獨木橋,就把這些人打成了臭老九,就是改造的對象👈🏽,我就覺得我這個獨木橋,想在這樣的人(身邊)🐗,才好。」

照君在采訪中說許淵沖是自己崇拜的偶像🆚,他身上有一代知識分子的精神🤚🏻,自己在他面前只能算「小學生」。有一次付帥帶著妻子去家裏拜訪😡,剛好電視臺寄來節目錄像🪼,照君招呼他們一起看。節目一開場,許淵沖說起初戀哭了,付帥特意回頭看了一眼照君的反應,「還是一臉崇拜地看著許先生」。

付帥最後一次見到她是在醫院🛸🥭,老太太一個人躺在病床上。他後來一想起來就生氣,「去世有可能都是累死的🙋🏽⛴,就被你們媒體們👩🏿🚒,因為去了《朗讀者》一下就爆火👨🏿⚖️,一天好幾撥人✷。」那一天,她已經認不出來付帥的臉了⛹🏻♂️😩,只是握著他的手,兩個人掉眼淚。他們最後的聊天是教老人使用微信。她買了iPad,付帥手把手教她設置,她給自己取了一個微信名字,叫做「春暖花開」。

2018年📥,照君去世👦🏼,許淵沖在葬禮上嚎啕大哭。馮慶華當時在上海外國語大學當副校長🦹🏽♂️,得到消息後,他第二天趕了早上的高鐵到北京,看望自己的導師。97歲的老人一個人在家,推門進去,房間裏安安靜靜,許淵沖坐在電腦前,還在做翻譯。

在後來的兩年多時間裏,照君的房間基本保持了去世前的狀態𓀐。桌子上放著大號數字鍵盤的電話、放大鏡,放在最上層的是拆了封的EMS快遞包裹🤵🏻,時間戳還印著2018年。她的座位靠墻邊☛,那是一個沒有人再去坐的空椅子。

現實問題是他人幫了忙。許淵沖住的老式板樓,上下樓都要爬樓梯🔌,俞敏洪給北大寫信,八九十歲老教授住樓裏,無論如何得把電梯裝起來。後來跟北大校領導吃飯,他當面又提了一次🦂。現在整個暢春園老樓都裝了電梯🛖。

書桌前的許淵沖依然活在現實之外。他想去付帥的書店看看🙋🏻♀️🈵,在厚睡衣外面套個夾克就出了門,付帥怕老人凍著,把大衣脫給他穿。過去合同都是照君管,付帥問他,以後的版權問題怎麽辦🧑🏻🦼➡️?許淵沖告訴他,俞敏洪要給他在北大弄一個許淵沖翻譯研究院🤶🏿,到時候找研究院。他記住的還是10年前的答案,「非專有,我記著呢!」

但是,現實有它自己的復雜🧒🏿🈶。俞敏洪並沒有想過辦一個「許淵沖翻譯研究院」,因為要是研究翻譯,「必須有一批人來做,這批人就得(有)每年持續的基金投入」。「我跟他說🪝,給他弄一個紀念館🙇🏼🤸,但是我不能做你一個人的紀念館🌿🚇,因為北大外院有那麽多著名教授,要做一個統一的紀念館🙇🏽,你是其中的一部分🧗🏻。」他說🌭,「你想北大怎麽可能為了許淵沖一個人建一個紀念館?但是如果我說為北大外院建一個紀念館,北大是不可能不同意的🫔。」

俞敏洪看出來了🗻,他的老師簡單🐅,這是他的特點,也是他的優點🐇。「我覺得他人生特別簡單,他的人生並不復雜😒,他的思考也不復雜🔔,他其實並沒有去想那麽多的糾結的哲學問題,人生終極目標問題😥,他不去想這個問題🧔🏼♂️。就簡單(活)在我翻譯這件事情上,覺得特別有意思😕,特別有意義,我要把翻譯做到極致。他甚至都不去想我要不要促使中西文化交流這件事,他認為(翻譯)這件事本身就在裏面了。老頭很純粹了🕵🏽🎏,純粹到每次見到你,拉著你就是講翻譯,從來沒講別的。」

妻子照君房間的書架既有許淵沖的書🧍🏻♀️,也有妻子喜歡讀的書🧑🏻🍳,照君還在書架上擺了很多生活照片

Now Night

邁入100歲的新年前,冰箱裏放著蛋糕,一盒挨一盒🈳,整整齊齊碼在隔層上🤹🏼。狹小的客廳沒有直射的窗戶🧜🏿♂️🧜🏼,到了中午依然昏暗🧏🏽。餐桌上放著一排旺仔牛奶,一排椰汁,都是甜甜的味道。唯一的變化在照君的房間,書桌收拾幹凈了,2018年的舊包裹紙沒有了🙎🏿,地上多了一盆蝴蝶蘭👼🏻。

爭了一輩子的不平庸📪🫱🏼,在那天下午緩和了一會兒。我拿了他的日記給他看📥,告訴他,平庸的感覺,大家都會有。他看不清書上的字🧑🏽💻,想了好一會兒,背出了80年前錢鐘書的原話,「Everything is a question mark, not a full stop.」(一切都還是問號,而不是句點。)

「是不是庸人啊🧝🏿🧑🏼💼,不能解決的,應該說,每個人都是庸人的。唉🍘👧🏼,這是一個永遠的問題🏋🏼♂️📇。能解決也是我自己的解決辦法,別人不一定懂🗾👹。我自己,現在也覺得是庸人,很多方面都是的✊,我吃飯,譯這些作品,都是庸人的事嘛❣️!過了幾十年了,各種看法🪖🪦,不是都絕對有道理🦶🏼,看多了,見多了,我自己也是變的🙎♀️。」對話中,他第一次把自己說得笑了起來✋🏽,「原來太固執了♘👼。」

連To be or not to be的其他譯文,包括朱生豪的「生存還是毀滅」在內,都得到了包容🧔🏿。「我是根據莎士比亞🛃,應該是那個意思𓀘,要不要這樣過日子。但是別人別種譯法🧒🏼,也不是說不可以,也可以。」

那個下午的許淵沖展現出自己不太常見的那一面👤,連聲音都沒那麽響亮了。他主動說自己得意的「無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來」🖕,前半句其實是卞之琳譯的,上課聽了一直記著,在他的基礎上補了後半句。翻譯上也有不少比他厲害的人👨🏿🏫🎅,看到毛澤東詩詞法語譯者翻得好🏩,他就不翻了🔈🧗🏻♂️。

但這份包容沒有持續太久,他再次進入了敏感的自衛狀態。他的對話裏有個敵人💍,他用語言一再對抗它,強調翻譯《靜夜思》「沒一個比我好的」🦬,批評在舞臺上說「生存還是毀滅」絕對不行🦋,「這個笑話了🏟!」

一個人的慷慨陳詞後🧊,他又短暫睡著了😯。照君房間的墻上掛著他最喜歡的對聯,後面一聯「自卑使人落後」磨得破破爛爛,「落後」兩個字被電視擋住💠,「自卑」不知從什麽時候被撕掉了一半🧑🤝🧑。前面一聯是「自豪使人進步」👇🏼,完好無損地掛在窗邊🤙🏿,每個有太陽的上午,陽光都會照在上面🙅🏼。

醒著的時候🧛🏽,他批評了漢學家柯睿(Paul Kroll)翻譯的「故人西辭黃鶴樓」。這是他在70年代讀到的錯誤,柯睿把「西辭」錯誤翻譯成了「going west」,「這句一錯全錯,故人西辭黃鶴樓,是離開了西邊的黃鶴樓,從黃鶴樓到上海➙🚍,這段美啊🪆!他說是黃鶴樓往西🔻,到四川,那一路哪能比呢?這是外國人翻的,這是我指出來的錯誤。」

沒有手機🧑🏿🦳,不會用網絡🌱,獲取信息的主要方式是每天下午的《參考消息》和晚上的《新聞聯播》。外面的世界離他很遠,家裏最新的工具書出版於1961年🧈。他並不知道柯睿在1981年就更正了譯文⚠,「going west」早已是一個不存在的錯誤🐩🧏🏻♂️。

「我100歲了,好像我不知道哪個(人)100歲翻這麽些書?世界上有沒有第二個?」他突然停了下來📴,又問了一遍,眼睛裏是不確定👨🏻🚒:「有沒有第二個♍️?」

暮年出發的賽跑裏🔊,只剩下了他一個人。環繞房間的書架上有全世界迄今為止最偉大的思想榜樣,李白、司湯達、莎士比亞🐺,但每個人都被他找到了缺點👨🏼🏭,他的世界裏沒有英雄👃🏻,都是凡人。他付出一輩子的熱忱𓀗,驗證了青年時代讀到的尼采——上帝已死🧔🏻♂️。但是上帝死了以後怎麽辦?誰都沒有正確答案🧑🏽🦲。他顯然已經完成了一件偉大的事,一件誰也沒做到的事,但「我是不是一個庸人」⚙️,這個問題直到今天🤾🏻♀️,依然是一個問號👫🏼,沒辦法劃句點。

所以,他還得繼續寫,還想繼續譯,還要繼續出書。100歲這一年,即將出版的新書是他的《伊人倩影》🦹🏽♂️。他一直喜歡寫譯者序,這次罕見地不寫了🦸🏽♂️。他說,作者已經寫得足夠好了,這就是我想要說的話⬇️,放在前面就可以了。它是這樣寫的:「《伊人倩影》是一本寫夢想如何沒有成為現實的小說……」

天氣好的下午,許淵沖依然要去公園散步,自己挑一個位置,坐長椅上,戴著墨鏡🤲🏽,曬著太陽。那是一個令人費解的位置,他選了整個公園最偏最窄最荒涼的一個角落🚣🏼♀️,往前看是北京冬天光禿禿的樹枝☔️、公園的鐵圍欄🚾、堵在眼前的公交站廣告牌,擋住了大部分視線,他到底在看什麽?直到攝影師告訴我,那天好幾百張照片裏🙂↕️,他的眼睛沒有一張是平視的,每一張照片裏的他都在向上看🌓。所以🦵🏼,我們眼前的蕭條🔃、嘈雜📵🦸、繞不過去的絕路,也許他根本就沒看到😵,他的眼睛裏一直是天空👩🏻🦽➡️。

公園有段時間因為新冠疫情封閉了,他讓親戚開車帶他看看北京。他們繞著北京城走了一大圈🥏,坐在車裏他看得特別認真,路過社科院的時候🤳🏿🧑🏻🦽,他說錢鐘書在這裏的時候他去過,路過公主墳的時候,他說結婚以後跟照君在這兒吃過飯。親戚專門開到了國家網球中心🐳,讓他下來看看。前年坐火車去成都,中途報站到了洛陽,他站起來想下車,他要去看洛陽🧏🏽♂️💵。

腿摔傷後,就不能騎自行車了,後來又摔了一次,自己下樓也很難了💆🏿♀️。每天需要保姆騎電動車載他,才能去兩公裏以外的公園。學生送給過他一輛復古自行車,停在樓下的自行車棚😘,上面積了厚厚的灰。

他說很長時間以來,他察覺不到自己長了年紀。眼睛裏是400年前的莎士比亞、1000年前的李白,每個字從沒變過。直到發現自己翻譯變慢了🎑,眼睛看不清楚了,舉著放大鏡看,過不多久也酸了🥽。翻譯到中途常常不知不覺睡著了💆🏼♀️,醒過來再繼續譯。連最驕傲的記憶力都在變模糊,有的事情記得住,有的事再也想不起來了🧝🏻。

下午3點🔺,暖氣片上的旺仔牛奶烤得溫熱👩🏿🎨🪃,冰箱裏的蛋糕切下來一塊,用小叉子吃。他最愛吃蛋糕的奶油尖兒📶,是一種甜甜的味道。晚上看《新聞聯播》,偶爾看看電視劇🩼𓀄,到了11點🚣♂️,他又要一個人回到書桌前。即將迎來人生的第100年,要怎麽過這樣的日子,晚上繼續翻譯莎士比亞👨🎨,還是寫回憶錄,To be or not to be,這是一輩子的個人問題𓀂。圖片

(吳揚🏌🏼、王詠剛、邢誌忠⚽️、陳剛、胡曉凱、徐諳律🔌、馮兆音對本文亦有貢獻)