出生在1919年的楊苡先生今年整一百歲了。稱她是南京文壇的老祖母🤟🏿,別的不說🤷🏻,僅憑她經典而長銷的譯作《呼嘯山莊》就當之無愧。

楊苡(張昌華攝)

我退休後當“坐家”,與文壇前輩們漸行漸遠,與楊苡卻越走越近。我崇敬她😶🌫️👆🏻,她喜歡我🏬,我倆玩得來。一般客人去她府上拜訪必須電話預約🍶,因為她需要整頓一下衣冠🌯,她講究禮貌待客🍴。我是可以“例外”的,可長驅直入🦘,因她曾賜我一柄“尚方寶劍”🏂🏼:“你隨時來都歡迎🍊。”當然⛔️,我也不會濫用權力🤩,但偶遇電話不通,我敢大膽直闖🟨。到她家小院門前🧑🏿💻,把手伸進鐵柵欄門♗,從裏面撥弄一下機關撥開插銷破門而入,進院後敞開大嗓門:“楊先生☎️,我來了🍺!”就像子女回家那樣任性🐚,自由自然自在🩵。

我之所以膽敢如此“放肆”🔛,因為楊先生太可敬可愛,太平易近人👨🏼🎓,太善解人意了。我倆一見面就有說不完的話。她雖百歲高壽💃,卻耳不聾眼不花🕕,頭腦清楚,尤其是記憶力超人。往往都是她說我聽,我只是不時插兩句幫腔逗趣✔️。她一會兒巴金蕭珊📪,一會兒沈從文張兆和👋🏻,一會兒蕭乾“小樹葉”,一會兒穆旦、巫寧坤👩🏽🏭,還有黃裳🥊、邵燕祥等等🆖,談個沒完。這些都是她曾經的師長或西南聯大的同學,大多也是我熟知的師友。她有一肚子故事✈️,溫暖的,悲愴的,青春的✶,荒誕的。述說起七八十年前的往事來,她連細節都描繪得栩栩如生。我聽得最多最精彩的是她說“我哥”——楊憲益(1915—2009)的故事。我想這大概與她的成長經歷有關,楊苡未滿一周父親就過世了,家裏陰盛陽衰,男丁只有哥哥楊憲益⛰。她自小便是哥哥的小尾巴😪,長兄如父吧。即令現在,家裏書櫃裏陳列的照片最多最顯眼的是楊憲益。楊憲益是酒仙,是真名士👩🏽🎨,是有名的散淡之人。他連自己的著作都不留存🛑,誰想要誰拿走,甚而友人貽贈的字畫也隨手送人🪼。十年前我寫過楊憲益先生,楊苡接受我的采訪並提供大量的資料和圖片。《楊憲益的百年流水》在臺灣《傳記文學》發表後,楊憲益先生很高興,饒有興味地通覽了一遍,說我翻出了連他自己都忘了的許多往事。他外甥女趙蘅抓住他看雜誌的瞬間拍了張照片,楊苡將其放大置於玻璃櫃中👱🏻。

2017年秋某日,我與內子拜訪楊苡🗡🔛,告別時她忽然叫我慢走🦹🏼👰🏻,蹣跚著從臥室裏取出一張畫送我🛀。我展開一看🧘🏻♂️,呵🌅🚖,是端木蕻良題贈楊憲益的一只憨態可掬的小熊貓,彌足珍貴⛳️。我心怯,不敢接,說還是留給趙蘅吧。楊苡搖搖手笑著說:“東西要落在喜歡它的人手裏。”恭敬不如從命,我拜領了,也算是對楊憲益先生的一點念想。黃裳先生是楊苡七十年的好朋友❕,黃裳走後的某天🥷🏻,我們聊到故人凋零的事🏀,大家都有點“故人猶如庭中樹,一日秋風一日疏”的悲秋感。楊苡豁達,突然對我說👩🏻🦰:“等我‘將來’🎁🥻,肯定有兩個人會寫文章紀念我♟,第一個就是你。”我欣然又愕然🏚👁,感愧交並。

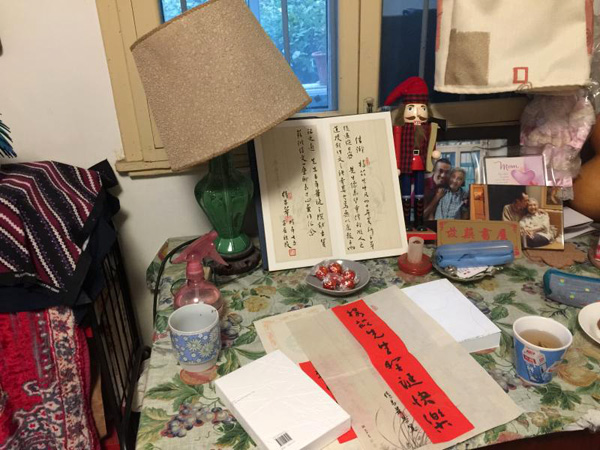

楊苡如此厚愛我,或她覺得我這個人還比較靠譜吧🧍♀️。我會“耍滑”🫒,在老人面前,我喜歡倚小賣小,恃寵而嬌,逗老人開心。我喜歡塗鴉,過新年我用紅紙寫賀柬,用金粉沐書《心經》為她祈福,或抄《蘭序亭》《前赤壁賦》送她把玩🧚🏽♀️,還抄了本冊頁給她。某天我去玩😚,發現她讓阿姨把我這些塗鴉貼在小客廳墻上👨🏿🎨,把冊頁展開在案頭,我見之吃驚不小。她指著墻上我寫的字說:“看,滿眼都是張昌華!”說得我臉如赤布。為慶祝她百年華誕,我請友人印刷了一點宣紙紀念冊,她肖羊,第一頁我選的是劉旦宅的“三羊開泰”,每頁上都是壽桃之類的吉祥物,十分喜氣,而且每冊獨立編號。她樂不可支🫎,還簽送董橋一本。董橋收到後說:“高興得不得了🧑🏻。”

楊苡案頭的賀柬🦚🤸🏽、冊頁

楊苡待人極厚🧘🏻。在我們談論大家熟知的人物時,她從不說他人半個“不”字。令我羞愧的是我在《百家湖》雜誌工作時✍🏿,發了一篇寫她先生趙瑞蕻教授的稿子,責編從網上配插圖時錯把屠岸當趙先生了,審稿時我也沒看出,雜誌刊出後方才發現。生米已煮成熟飯🙋♀️,我觍顏帶編輯一道去登門謝罪。楊苡笑著說,沒關系,下期發個更正就行了🥲,還寬慰我們說🌁:“何況你們都沒見過趙瑞蕻。”楊苡謙遜過人,她是在南師大外文系退休的👨🏼🏭,退得早🎣,沒輪上評職稱👨🦯➡️。當有人稱她為教授時,她馬上更正👩👩👧:“我不是教授,我是普通教師。”當有人誇她《呼嘯山莊》是經典譯本時✅,她一笑了之。她喜歡收藏花樣繁多的國外木偶▪️、瓷娃娃。有一次我去玩👩💼,她特地從櫃中拿出兩個木偶◻️♤,有一個外國古代的更夫造型特別有趣。她見我頗在意,便說,你喜歡都拿去🧞♂️。我連連擺手。她又說,這個更夫好玩,你就把這個拿去吧。我雙手合十婉拒🧘🏽♂️,她無可奈何地笑了笑,好像有點掃興呢🍡。她對待家裏的全職保姆小陳猶如子女🎣。小陳家境不大好🌸,近幾年楊苡覺得自己尚能獨立走動,不需要阿姨隨時伺候🧑🏻🎨,便主動提出讓小陳利用下午的空當去別家做鐘點工,補貼家用👊🏿。

楊苡收藏的木偶更夫

楊苡先生德高望重♎️,受世人敬重。主雅客勤👊🏼💀,北京的邵燕祥、資華筠、陳丹青,上海的黃裳,美國的巫寧坤、李斧等⛹🏼♂️,一到南京都要來拜碼頭,看望這位慈藹可親的老壽星。

去年秋,楊苡的兒子趙蘇從美國回來,趙蘇是孝子™️🦺,帶她到鼓樓醫院徹底體檢一番。她在醫院住了一個禮拜,同室病友某女士恰是南大畢業生👩🏽🦱❗️,兩人成了忘年交。出院時楊苡送她幾本她自己的書,某女士回贈她一副漂亮的檀木鎮紙🟨。她女兒趙蘅是畫家,從北京回來,見到這副鎮紙很雅致實用😩🚶🏻➡️,心想母親要這個沒用,說要帶走🐠。楊苡不肯🤞🏻,她說要送給我🤰🏽,說我寫毛筆字用得著。趙蘅實在愛不釋手,說她畫畫也要鎮紙🚵♀️💁♀️,央求給她其中一只。楊苡說🫶🏻,一副鎮紙怎麽能分開呢💂🏿♂️?就這樣,這副檀木鎮紙就臥在我的案頭。

楊苡贈作者的鎮紙