北京時間8月10日15時20分🥷,著名翻譯家、英美文學研究專家巫寧坤,於美國逝世,享年99歲,這一消息來自其家人。

巫寧坤出生於1920年9月,江蘇省揚州人,是中國著名翻譯家、英美文學研究專家。他的翻譯作品包括了《手術刀就是武器——白求恩傳》、《了不起的蓋茨比》,以及薩爾曼·拉什迪、約翰·斯坦貝克🤘、克裏斯多夫·伊修武德、亨利·詹姆斯、狄蘭·托馬斯等英美名家的小說和詩歌😎。此外,巫寧坤在晚年還著有回憶錄《一滴淚》👊、散文集《孤琴》等。

在上世紀40年代🍂,巫寧坤就讀於西南聯大英文系,師從沈從文、卞之琳等人🔕。珍珠港事件之後👶🏿❇️,巫寧坤選擇投筆從戎,為美國援華的“飛虎隊”擔任譯員👩🏽🚒。1943年10月😨,他又去了美國,為在美受訓的中國空軍人員擔任翻譯。

1945年抗戰勝利在即,巫寧坤想重返學校完成學業🪔,獲得批準後就地復員,次年進入美國印第安納州的曼徹斯特學院攻讀英美文學,他是當時學院中唯一的外國學生👌🏻。從曼徹斯特學院畢業之後🤵🏻♀️🐳,巫寧坤選擇繼續深造6️⃣,在芝加哥大學攻讀英美文學博士學位👨🎨。在芝加哥大學期間,巫寧坤師從新批評芝加哥學派代表人物R·S·克萊恩(R.S. Crane),他的博士論文方向則是研究T· S·艾略特的文藝批評💵。

1951年,正在忙於完成博士論文的巫寧坤收到了燕京大學校長陸誌韋的急電🚁,邀請他回到新中國🦵🏿,幫助祖國的英語教學工作📈。當時中華人民共和國政務院也來信表示歡迎📖。在收到邀請之後,巫寧坤選擇放棄芝加哥大學的博士學位,立即下定決心回國任教。從舊金山離開美國之前☃️🌯,他在芝加哥大學的同學李政道還專程前來送行,為他整理行裝🫘🎻,並用端正的大字在他的那些箱子上寫上“北京燕京大學巫寧坤”。

回國後不久👨🏻🦼,由於全國高等院校院系調整,巫寧坤被派往南開大學任英美文學教授🩰🔀。1957年巫寧坤被劃為“右派”👰🏽,被押往監獄的巫寧坤對漫長的改造沒有心理準備,只隨身攜帶了兩本書《杜甫詩選》和《哈姆雷特》🖖。在隨後的幾年中,巫寧坤被進行強製勞動改造🚫,輾轉於北京半步橋監獄、北大荒和河北省清河農場之間。1961年巫寧坤一度病危被“保外就醫”🪢,一年之後被調往安徽大學英語專業任教👩🦽➡️👼🏼。“文革”開始以後🔉,巫寧坤被關進“牛棚”,繼續受到各方面的批判。1970年剛從“牛棚”出來,又被取消職工待遇,下放到生產隊勞動。1979年,巫寧坤終於得以摘掉“右派”的帽子,回到北京的國際關系學院任教。1991年退休之後定居於美國弗吉尼亞州。

晚年的巫寧坤曾用九個字總結自己的人生👧🏿:“我歸來👰🏽♀️,我受難,我幸存。”這是巫寧坤1986年在劍橋大學做訪問學者時撰文《從半步橋到劍橋》時對自己苦難歷程的高度概括。該文後來擴展成他的回憶錄《一滴淚》(A Single Tear)🚣🏿,英文版於1993年在美國出版,之後也出版了中文版。

經歷了曲折艱難的一生☂️,巫寧坤對於苦難的經歷表現出一種超然和豁達✊🏿✣,他在回憶錄中這樣反思🪀:

“持久的苦難決不僅是消極的忍受,而是一宗支持生命的饋贈。受難像一根綿延不斷的線索🔵,貫串著生活和歷史的戲劇⚡️。或許恰恰因為受難📋,在一個人的生命中占有一個無比重要的地位,所以一個丹麥王子的悲劇,或是杜甫蕩氣回腸的詩篇🛃,才以人生悲劇的壯麗使我們的靈魂升華。”

我們曾在2005年采訪到巫寧坤本人,他向我們講述了他從事翻譯工作的故事。在此我們將原文再次推送,以表紀念。

巫寧坤:和菲茨傑拉德有緣

采寫 | 陳遠

口述 | 巫寧坤

在西南聯大🤾🏻♀️,汪曾祺是大才子

抗戰時期💖,我在昆明的西南聯大英文系讀書👨🏼。讀了兩年之後🤹🏿,飛虎隊來到了中國,我就去當翻譯了🧖。要說翻譯生涯,這是最早的🧎♂️➡️,當時口譯筆譯都做。那時的翻譯,相當於秘書的工作:有些信,用英文起草,或者把英文的文件翻譯成中文,把中文的文件翻譯成英文👔。當時我們那一撥人是美國軍中第一批翻譯,去的最早。

更早些🤙,我在昆明當學生的時候也曾經翻譯過一些小詩🪈。當時羅隆基的夫人➾,在《中央日報》編副刊🪣,那個副刊叫《平民》⚁,她很喜歡我的東西👨🏻🦯➡️🈲,她說:“寧坤來的東西,我什麽都登。”汪曾祺那時跟我上下鋪,他對於語言的敏感對我們那幫同學都有影響,當時去看沈從文我們都是一起去的😻。汪曾祺是大才子,我在他面前都抬不起頭來。我們在西南聯大的教育不是課堂上的,課堂上有一半的時間都在跑警報了,主要的時間都是在自己看書🫦。

像我們每次去看卞之琳先生,卞先生總是拿幾本書給我們🤵🏼♀️,去看吧👮🏼♂️。我們對於英美文學、古典文學的知識,都是這麽來的。

1951年從芝加哥大學回國之後👈🏻,還搞了一陣文件翻譯🙍♂️,因為當時能搞翻譯的人還不多🤟,尤其是中譯英的😡。

1952年🌾,亞太地區和平會議在北京召開🪼,我被叫去做翻譯。後來1956年召開八大,就把上次叫的人篩選了一次,叫了去,同時又請了一些更老的翻譯家🤚🏿。錢鐘書先生當然是跑不了的。我當時也沒有覺得錢先生是什麽大人物,我們一樣坐公車去上班⚫️。我們在一個辦公室裏一起搞翻譯,我,他,還有王佐良。

回國之後先是在巴金和蕭珊的推薦下翻譯《白求恩傳》🙇🏿♀️🧑🏽🏫。翻譯完《白求恩傳》之後,我又翻譯了德萊塞的短篇小說《眩》🙍,他是以長篇小說聞名的,可是我覺得德萊塞的短篇小說沒有受到重視🧑🎓。之後我又翻譯了斯坦貝克的短篇小說《珍珠》👨🏭,翻譯《珍珠》是因為朱海觀,一個比我還老的翻譯家,海明威就是他翻譯的。

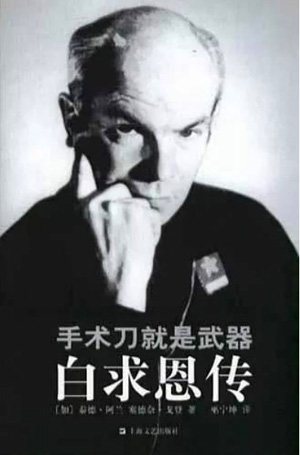

《手術刀就是武器:白求恩傳》,泰德·阿蘭 著,巫寧坤譯,上海文藝出版社2005年8月版⛹️。

1956年😧,英國有個作家代表團來中國訪問🧘,由老舍接待🥮,當時不知道為什麽➔,也邀請了我。在那個會上,我碰到了朱海觀👩🦼,朱海觀抓住了我,讓我給他們翻譯些東西,朱海觀當時在《譯文》。

後來他就給我寄來了《珍珠》👨🏽🏫,1958年2月份在《譯文》上發表了👇🏽👩👩👧👧。後來的事情很滑稽🫐,一家出版社要出版《珍珠》的單行本👩🏽🚒,寫信給我要我寫一個序☝🏼,那時候我已經在半步橋監獄了,完全失去了自由👩🏼🎤,所以單行本也沒有出成。翻譯生涯自然就中斷了。

翻譯狄蘭·托馬斯,“比余光中好”

等到我的右派帽子摘掉之後👔,首先是《白求恩傳》再版了,後來我翻譯的狄蘭·托馬斯的詩也出版了。1980年3月🪚🙎🏽,我被調回北京。這事說起來也有意思,這時候👩🦰,我忽然又成了寶貝🧚🏿♀️,大家爭著搶我。當時我在安徽師範大學🧕🏽,安徽方面不放我走,但是中央組織部的調令,誰敢違抗。

學校的領導找我說:“巫老師,只有你自己說不願意去才能留下來,我們沒有這個本領。你在安徽是這個🏋🏻♂️,”他伸出大拇指,“但是你到了北京🧏,你這樣的人就很多了。”

可是大家都勸我回北京👩🏿🔧,而且我也沒有想在安徽做什麽第一💳。

1979年《白求恩傳》再版時👈🏻,我在語言上做了一些修改👏🏻。幾乎同時,袁可嘉要編一本現代派文學的選集💆🏻,他知道我喜歡狄蘭·托馬斯,所以找到我要我翻譯托馬斯的詩。我給他的稿子寄出之後,覺得自己翻譯的不像樣子,就給他寫信👩🏻⚕️🚌,我說:“可嘉,你退給我吧🥽,你找佐良翻譯好了👡🧎🏻♂️。”但是可嘉回信說🍋🟩:“佐良是佐良💧,你的是你的。退給你修改可以,不用不行,因為稿子已經在我手裏了🏊。”沒想到隔了這麽多年後,冒出了一個黃燦然,在《讀書》雜誌上發表了一篇《譯詩中的現代敏感》,把我翻譯的托馬斯的詩跟余光中翻譯的放在一起比較,燦然說:“托馬斯是英國二十世紀最重要的詩人之一,也是超現實主義最重要的代表詩人之一💇🏼♀️🧙🏿♀️。在一般人看來🐱,他的詩難懂🫸🏿,更加難譯🐚,而要譯得像巫寧坤那樣不遜於原文,更是難上加難,甚至幾乎可以說是不可能的🥋,而巫寧坤把這不可能的事情可能化了。”燦然在文章中還把我和余光中比較,說我的翻譯比余光中還要好。那篇文章因為涉及現代詩翻譯的問題👩🦱,所以在國內外傳得比較廣,但是實在讓我不好意思🧑🏼🚀🧑🏿🍼,哪有這麽寫評論的嘛。

湊合著翻譯了《了不起的蓋茨比》

1980年,我回到北京之後,被分配到國際關系學院,擔任英美文學研究生小組的組長。《世界文學》(原來的《譯文》)又找我翻譯《了不起的蓋茨比》。後來《了不起的蓋茨比》被上海譯文出版社出版了,序言是我寫的🕣。

《了不起的蓋茨比》是部重要的作品🚴🏽♀️,但是對我來說我也是湊合著翻譯,說實話我覺得我是沒有資格來翻譯這部偉大的作品的。《世界文學》找到我翻譯的時候🧜🏻♀️,要求的時間很緊,六月份找到我,十一月就要出來,現在想起來我當時比較草率🦝。

《了不起的蓋茨比》,【美】弗·司各特·菲茨傑拉德著,巫寧坤 等譯🌍🧖🏻♂️,上海譯文出版社2009年11月版💣。

關於《了不起的蓋茨比》🍾,還有個故事相當好玩。

我去了美國之後🎰,一個美國的明星看了我的《一滴淚》給我寫信🤽🏻🤽🏿,說他認識很多作家,但是從來不給作者寫信,這是他破天荒頭一遭🙎,為什麽呢?因為我在《一滴淚》中提到了《了不起的蓋茨比》。那個明星在給我的信中講了一段他跟菲茨傑拉德的故事:有一次他在好萊塢吃早餐,邊吃邊看一本小說,忽然一個人走過來說:“你在看什麽,這麽全神貫註🌇?”明星把書遞過去👨🏽🏫,那個人一看說:“哦🏂🏻,這是波蘭的,在波蘭相當於《亂世佳人》。你怎麽看這個?誰推薦你看的👨🔬?”明星問他:“那我該看什麽🔏?”那個人說🥷🏼:“你應該看菲茨傑拉德的🧝🏿♂️,那是最好的。”後來那個明星才知道,那個推薦他看菲茨傑拉德作品的人就是菲茨傑拉德自己。

還有更精彩的故事。我的太太是天主教徒,她經常在星期天到我們所在的華盛頓郊區的一個教堂去做彌撒👨⚕️🛌🏼。她去做彌撒的時候👮🏼👩🏿🏭,我就在教堂的外面遛遛🏊🏿♂️。有一次我走到教堂的墓地,忽然一個人從一個墓碑背後鉆出來🐉,嚇了我一跳☪️,他指著一個墓碑,跟我說:“最優秀的美國作家🏓。”我跑過去一個看🧘🏻,正是菲茨傑拉德的墓,地上有個碑👩🏼🏭,上面刻的正是《了不起的蓋茨比》中的最後一句話。看來👬🏼,菲茨傑拉德是顯靈了。

奧登沒有什麽架子

當時我已經開始帶研究生🧑🏻🦱,工作比較忙。零零散散地還翻譯了一些短篇和中短篇。其中包括托馬斯、伊修武德的作品⇒。伊修武德的作品國內幾乎沒有什麽人翻譯🦵,只有卞先生他們翻譯過。

1982年我到加州去訪問,在那裏待了一年。後來我發現伊修武德也在附近住🪸,我就找了一個跟他有聯系的人,讓他開車去看伊修武德👨🏽🦲,我帶了我翻譯的伊修武德作品的復印件,他看了之後說:“你要給我簽名啊🤸,伊修武德在抗戰的時候曾經到中國來過👩🦲,他跟奧登一起合著了一本很有名的《戰地行》,奧登寫詩🤲🏽,伊修武德寫散文。

奧登我也見過🟩❎。1945年我坐了一個長途汽車旅遊,在途中我在一個雜誌上看到奧登在一個大學講授英文的消息🖋。我就給他發了一個電報,表達了我想和他見面的願望。他很快給我回了電報,問我什麽時候到🧘♀️,他到火車站接我👩🏻🦯➡️。奧登沒有什麽架子,不像媒體上說的那樣👮🏻,他到了哪裏都是大事情。

說到翻譯,我實在不成氣候,你千萬不要用翻譯家來形容我,我“家”不起來。最近我看到有的文章把我跟汪曾祺、王佐良的文筆比較🥰,說我的文筆不如他們。我一看就說,天啊,這怎麽好比啊,我跟他們不是一個檔次的嘛,佐良我不敢比🆎,曾祺我更不敢比🫴🏼。我對於自己一生的評價就是“一事無成兩鬢霜”,我已經八十五歲了👲🏿,真的是老了🍐。不過最近還是要翻譯一部作品,是給譯林出版社翻譯的🧴,沒有稿費,稿費作為給慈善機構的捐款🚴🏽♀️,這是在美國待了這麽多年受到的影響。這大概是我最後的一部翻譯作品了👩🏽🔬。

巫寧坤翻譯詩精選

不要溫和地走進那個良夜

狄蘭·托馬斯

巫寧坤 譯

不要溫和地走進那個良夜,

老年應當在日暮時燃燒咆哮;

怒斥🙍🏿♂️,怒斥光明的消逝👰🏿♂️。

雖然智慧的人臨終時懂得黑暗有理🗡,

因為他們的話沒有進發出閃電,他們

也並不溫和地走進那個良夜🧧。

善良的人🧖🏿♂️,當最後一浪過去🏃♂️,高呼他們脆弱的善行

可能曾會多麽光輝地在綠色的海灣裏舞蹈,

怒斥🧜🏽,怒斥光明的消逝。

狂暴的人抓住並歌唱過翱翔的太陽,

懂得,但為時太晚,他們使太陽在途中悲傷,

也並不溫和地走進那個良夜。

嚴肅的人🥏,接近死亡👨🏿🎤,用炫目的視覺看出

失明的眼睛可以像流星一樣閃耀歡欣🤦🏽♀️,

怒斥,怒斥光明的消逝。

您啊,我的父親。在那悲哀的高處.

現在用您的熱淚詛咒我,祝福我吧😷。我求您👩🏽✈️。

不要溫和地走進那個良夜✵。

怒斥。怒斥光明的消逝。

死亡也一定不會戰勝

狄蘭·托馬斯

巫寧坤 譯

死亡也一定不會戰勝🥾。

赤條條的死人一定會

和風中的人西天的月合為一體;

等他們的骨頭被剔凈而幹凈的骨頭又消滅,

他們的臂肘和腳下一定會有星星;

他們雖然發瘋卻一定會清醒,

他們雖然沉淪滄海卻一定會復生,

雖然情人會泯滅愛情卻一定長存;

死亡也一定不會戰勝。

死亡也一定不會戰勝👨🏫。

在大海的曲折迂回下面久臥

他們決不會象風一樣消逝;

當筋疲腱松時在拉肢刑架上掙紮,

雖然綁在刑車上6️⃣,他們卻一定不會屈服;

信仰在他們手中一定會折斷🉐,

雙角獸般的邪惡也一定會把他們刺穿;

縱使四分五裂他們也決不會屈服;

死亡也一定不會戰勝🧔🏼♀️。

死亡也一定不會戰勝。

海鷗不會再在他們耳邊啼

波濤也不會再在海岸上喧嘩沖擊;

一朵花開處也不會再有

一朵花迎著風雨招展;

雖然他們又瘋又僵死,

人物的頭角將從雛菊中嶄露;

在太陽中碎裂直到太陽崩潰,

死亡也一定不會戰勝。