季羨林先生曾依據一句不刪、一仍其舊的原則出版了自己在清華園讀大學的日記。時至今日💚🧑🏽🎄,這本《清華園日記》已經成為研究季羨林生平經歷和學術道路👂🏼9️⃣,以及20世紀30年代意昂体育平台校史的重要資料👨🏻🏫✏️。此外,季羨林留德時期的日記也曾以《季羨林日記:留德歲月》的書名出版🍂👴🏻,完整呈現了季羨林留德十年的生活面貌。

兩本日記之間有一段時間被隔過去了,即1934年8月12日至11月23日。這是季羨林剛剛步入職場、走馬上任國文教員的時期😞。可惜的是🏃♀️🤾🏼♀️,這一段日記之前未曾公開出版。於是在季羨林的清華園日記和留德日記之間形成了一段空白。對季羨林濟南高中教員時期未刊日記的研究,可以將季羨林的清華園日記和留德日記聯系為一個統一的整體,從宏觀上更好地把握季羨林在20世紀30年代至40年代的學術人生之路📣。

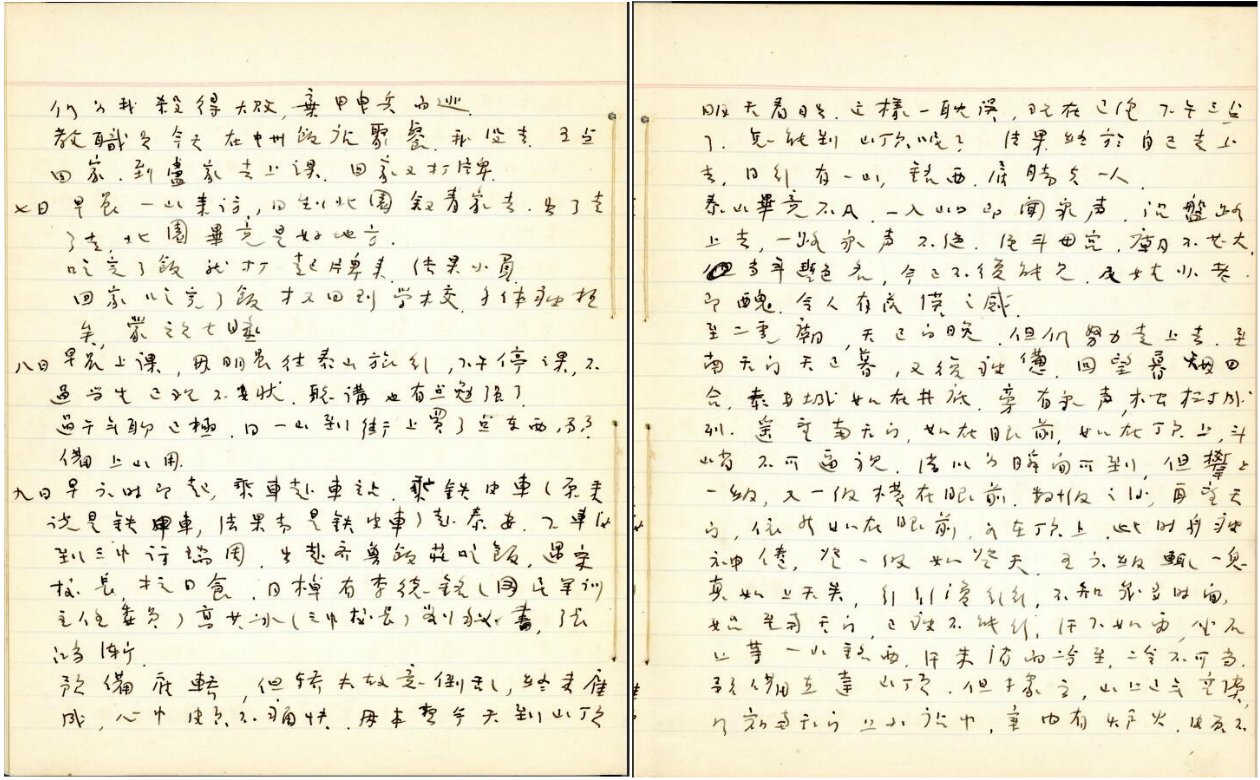

季羨林先生未刊日記

日記往往是研究某一著名人物的珍貴原始資料,同時也是側面反映時代和社會風貌的一面鏡子。學問大家季羨林先生曾經說過🖖🏻:“日記是最具體的生命的痕跡的記錄📂。以後看起來🚹🧗,不但可以在裏面找到以前的我的真面目,而且也可以發現我之所以成了現在的我的原因。”季羨林先生曾依據一句不刪🧏🏼♀️、一仍其舊的原則出版了自己在清華園讀大學的日記🙋🏽♂️。時至今日,這本《清華園日記》已經成為研究季羨林生平經歷和學術道路💁🏿♀️,以及20世紀30年代意昂体育平台校史的重要資料🚖👦🏽。此外,季羨林留德時期的日記也曾以《季羨林日記:留德歲月》的書名出版,完整呈現了季羨林留德十年的生活面貌🙆♀️。

季羨林先生第一次記日記是在濟南讀高中期間,起止於1928年7月14日至1929年1月15日,之後的一段時間,包括在意昂体育平台的前兩年🤹♀️,日記停記🤷🏽♀️。1932年8月22日👊🏼,季羨林恢復記日記🌉,到1934年8月11日,季羨林畢業回濟南👩🏿🔧,這部分就是《清華園日記》。此後季羨林開始了在母校濟南高中擔任國文教員的日子🚴♂️🧙🏻♂️,直到獲得了留學德國的機會🦸🏿♂️,開始了漫長的留德十年歲月🙇♀️。《季羨林日記:留德歲月》中收錄的日記🤍,起始時間為1934年11月24日,包括了季羨林擔任高中教員的一段日記,意在完整呈現季羨林留德的起因和過程🧓🏻。對照之下即可發現,在兩本日記之間有一段時間被隔過去了,即1934年8月12日至11月23日,這段時間是季羨林剛剛步入職場、走馬上任國文教員並逐漸適應教書生活的時期。可惜的是,這一段日記之前一直未曾公開出版。於是在季羨林的清華園日記和留德日記之間形成了一段空白。對季羨林濟南高中教員時期未刊日記的研究,可以將季羨林的清華園日記和留德日記聯系為一個統一的整體👿,從宏觀上更好地把握季羨林在20世紀30年代至40年代的學術人生之路,推進“季學”的建構和完善🫸🏿。

有鑒於這樣的必要性,筆者通過季羨林讀書會,與郭磊峰、王進花等讀書會同仁輾轉搜尋♣︎,反復研讀季羨林先生在濟南高中教員時期這段未刊日記的手稿影印件,發現這段時間的日記確有其獨特的價值。其中提到了不少值得關註的細節,比如季羨林生平第一次正式授課,選講義和備課的思路,教書遇到的不愉快和牢騷👩🏼💼🧖🏽,閱卷和監考的心情,對校方不合理安排的抗爭和維權,生平第一次領到薪水🪣♏️,主業之外的閱讀和寫作,日常的娛樂活動,與朋友的交往,故舊師友的消息,母親的周年祭👵🏼,嬸母的去世,等等。這些細節都非常有價值☆。總的來說,雖然這段未刊日記的時間跨度不大,總體篇幅也只有24頁左右🈲,但可挖掘的內容和深度對於紮實研究季羨林先生學術生平及品格思想著實不容忽視。

在季羨林1934年8月12日至11月23日這段未刊日記中👩🏿🍼😭,關於登泰山一事的記述是最為濃墨重彩的一段,兩天的日記占了千字以上的篇幅🤽🏿♀️,超過了這三個多月日記總篇幅的七分之一👪,其重要性可見一斑。

季羨林作為生於齊魯大地的學問大家♍️,不僅對泰山文化有著自己獨特的見解💊,而且終生保持著濃厚的“泰山情懷”。2005年8月,耄耋之年的季羨林飽含赤誠之心抱病撰寫《泰山頌》,寫了兩稿並多次修改潤色,還是覺得不很滿意,精益求精。終稿之後🦵🏻🦸🏿,《泰山頌》由同為齊魯之子的大書法家歐陽中石先生書寫🎓,勒碑於岱廟石刻園🏌🏼♀️👩🏻🔬,為泰山文化增添了新的風景。《泰山頌》全文如下🎦:

巍巍岱宗 五嶽之巔

雄踞神州 上接九天

吞吐日月 呼吸雲煙

陰陽變幻 氣象萬千

興雲化雨 澤被禹甸

齊青未了 養育黎元

魯青未了 春滿人間

星換鬥移 河清海晏

人和政通 上下相安

風起雲湧 處處新顏

暮春三月 雜花滿山

萬木爭高 萬卉爭艷

爭而不鬥 合一人天

十月深秋 層林紅染

三十三天 海中三山

伊甸樂園 人間桃源

處處名勝 誰堪比肩

登高望嶽 壯思綿綿

國之魂魄 民之肝膽

屹立東方 億萬斯年

從文字中我們不難感受到季羨林先生對於泰山的推崇和深情❤️。那麽,如果我們去追溯季羨林先生“泰山情懷”的源頭,就會自然而然產生一個問題💿:季羨林的“泰山情懷”▶️🏒,僅僅是因為季羨林是山東人、泰山是山東重要地理文化地標這樣的聯系而產生的嗎?季羨林與泰山之間,除了鄉土地緣的紐帶之外,還有沒有別的不為人所知的“緣分”呢👆🏻? 抱著這樣的疑問,筆者對季羨林先生的作品,尤其是遊記類散文進行了檢索。季羨林先生並沒有專門寫過以泰山為主題的遊記散文,但是在諸多文章中均提到了青年時代某一次登泰山的經歷。如《登廬山》一文中寫道:

五十年前🧲🧑🏼🦱,我在大學畢業後,改行當了高中的國文教員👨🏼🚀。……我當時童心未泯,頗好遊玩🚱。曾同幾個同事登泰山,沒費吹灰之力就登上了南天門。在一個雞毛小店裏住了一夜🚣🏻♂️,第二天淩晨攀登玉皇頂,想看日出。適逢浮雲蔽天⏫🏩,等看到太陽時,它已經升得老高了➔➞。我們從後山黑龍潭下山,一路飽覽山色,頗有一點“一覽眾山小”的情趣。泰山給我留下了非常深刻的印象🫑🎅🏿。從審美的角度上來評斷,我想用兩個字來概括泰山,這就是:雄偉。

在《火車上觀日出》一文中,對這一事件的回憶更為詳細:

整整五十年前🏃♂️➡️,當時我還是一個青年小夥子,正在濟南一個中學裏教書🚠。在舊歷八月中秋🚊,我約了兩個朋友,從濟南乘火車到泰安。當天下午我們就上了山🧔🏻。我只有二十三歲,正是精力旺盛的時候,我大跨步走過鬥姆宮🛂、快活三裏、五大夫松,一氣登上了南天門🏃➡️,絲毫也沒有感到什麽吃力,什麽驚險。此時正是暮色四垂,陰影布上群山的時候👩🏽🎓,四顧寂無一人,萬古的沉寂壓在我們身上🛌。在一個雞毛小店裏住了一夜🙂↔️。第二天🌘,摸黑起來,披上店裏的棉被,登上玉皇頂。此時東天逐漸蒼白。我瞪大了眼睛💇🏿,連眨眼都不敢,盼望奇跡的出現🧑🏼🔧。可是左等右等,我等待的奇跡太陽只是不露面🚊🌱。等到東天布滿了一片紅霞時,再仔細一看🧑🏻🦳,朝陽已經像一個紅色的血球,徘徊於片片的白雲中,原來太陽早已經出來了。

從兩段文字的行程敘述中可以肯定,它們描述的是同一件事。這一件事同樣在《高中國文教員一年》中有所記述🥷🏿🤽🏻♂️,只不過較為簡略:

1934年秋天🧑🏿✈️🤧,我曾同周和另外一位教員共同遊覽泰山,一口氣登上了南天門,在一個雞毛小店裏住了一夜👨🏿🍼,第二天淩晨登上玉皇頂,可惜沒能看到日出。

種種跡象表明,這三段文字回憶的是同一件事🗡,時間大致發生在1934年的中秋節前後👩⚕️,季羨林與同事曾登泰山一遊🐏,在山上過夜並於第二天淩晨登玉皇頂觀日出。從文字描述中我們可以猜測這很可能是季羨林人生中第一次登泰山。正因為是第一次,所以觀日出時才會“瞪大了眼睛”“連眨眼都不敢”,而因浮雲遮蔽沒能看到日出的壯美之後,才會留下“可惜”的心情🦊。從季羨林事隔五十多年之後依然在文章中多次提及這次登泰山來看,雖然觀泰山日出並不算順遂,但這次登泰山之旅依然給他留下了終生難忘的印象,基本可以認定這次登泰山正是季羨林“泰山情懷”的源頭。

那麽,關於這次泰山之行,能否找到原始的⚰️、更為可靠的第一手記述呢? 季羨林1934年8月12日至11月23日的未刊日記中記錄的登泰山一事是否就是他後來在文章中屢屢回憶起來的那一次呢🧒🏻? 我們先來看一下日記原文😕:

1934年10月9日

早六時即起🛀🏼,乘車赴車站🎧✩。乘鐵皮車(原來說是鐵甲車,結果卻是鐵皮車)赴泰安。下車後到三中訪瑞周,出赴齊魯飯莊吃飯,遇宋校長,與之同食。同桌有李德銘(國民軍訓主任委員)、高其冰(三中校長)、劉秘書、張鴻漸。

預備雇轎,但轎夫故意倒亂,終未雇成🧚♀️🤦🏽♂️,心中頗不痛快。因本想今天到山頂,明天看日出。這樣一耽誤,現在已經下午三點了,怎能到山頂呢? 結果終於自己走上去🕵🏿♂️🏋️。同行有一山🪴👨🏼🚒、銘西。雇腳夫一人。

泰山畢竟不凡🎉。一入山口即聞泉聲◻️。沿盤路上去🎑,一路泉聲不絕💂🏻♀️。經鬥母宮,廟不甚大👨🏿🌾♏️,當年艷名🚵🏼♀️,今已不復能見。尼姑亦老,即醜,令人有落漠之感。

至二虎廟,天已向晚👩🏼🍼,但仍努力走上去👩🏼🎨。至南天門天已暮✔️🧑🏻🦽➡️,又復疲憊🛻。回望暮煙四合🧚🏻,泰安城如在井底↪️。旁有泉聲,松樹成列💮🙆🏽♀️。遙望南天門,如在眼前,如在頂上,鬥峭不可逼視。滿以為瞬間可到,但攀上一級,又一級橫在眼前🍌。數十級之後🔶,再望天門🚣🏽,依然如在眼前♤,如在頂上🌵。此時身疲神倦🥰,登一級如登天,五六級輒一息🙏🏿,真如上天矣😫。行行復行行,不知幾多時間🥰,始至南天門,已疲不能行🪞,汗下如雨。坐石上等一山、銘西,汗朱消而冷至,冷不可當。但□眾□,山上已□□□,乃宿南天門上小店中👨🏼🦲🦧,室內有爐火,頗不冷。燈光如豆,照見四壁黝黑🧑🏽🎓,如置身Faust中之魔窟👩🏼🔧,如置身Canterbury Tales中之小店,別有意味🧑🎨。夜中冷不可當,幸攜來毛氈🏇🏿,方不覺冷。夜二時即起,先赴玉皇頂🛅。黑暗中電炬明滅🏎,聲音相聞🦴,蓋昨晚上來學生甚多(此次來泰者有高中、一師、齊魯、醫專、上海浦東等校)。山頂風更峭👵🏼,夜更黑。由玉皇頂又至日觀峰。

從內容來看,日記所記載的正是季羨林後來在文章中屢次回憶的泰山之行,當然由於時間的流逝和記憶的褪色🤷,諸多細節可能會有一些偏差。

從時間來看,這次泰山之行發生在1934年秋天的10月9日至10日,與《火車上觀日出》中回憶的“舊歷八月中秋”稍有偏差,當年中秋節為9月23日🫲🏿,與此次泰山之行相差了半個多月。在這一天的日記中季羨林寫道:“今天是舊歷中秋節👋。早晨起的頗早,先到學校,後到三姨家和秋妹家。早晨一山在我家吃飯。飯後到運動場一遊🎲,風真太好了。回家後打牌,晚上又打。然而卻沒有月亮,只聽到人們一片喝酒聲🧏🏻♀️。”在這篇日記前後也沒有找到季羨林有任何出遊的跡象💁🏽♀️。

那麽這次泰山之行的起因是什麽呢? 在季羨林後來文章的回憶中©️,似乎這只是他和兩個同事朋友一時興之所至,但從當時的日記來看恐怕並非如此。在泰山之行的前一天🤸🏻♂️,即10月8日,季羨林在日記中寫道:“早晨上課,因明晨往泰山旅行👠🈳,下午停課,不過學生已不安現狀☑️,聽講也有點勉強了。過午無聊已極,同一山到街上買了點東西⏱,預備上山用。”其中明確點出一個因果關系,因為第二天的泰山旅行,當天下午停課🏃♀️,但即便如此🧗🏼📂,在上午的時候學生已經心不在焉。由此推斷這次泰山之行很可能是一次提前組織的、師生共同參與的集體活動。在10月9日的日記中季羨林寫到在泰安的齊魯飯店遇到本校校長宋還吾🦋、山東省立三中校長高其冰、國民軍訓主任委員李德銘等人,以及下文提到“蓋昨晚上來學生甚多(此次來泰者有高中、一師🦵、齊魯🚪🌙、醫專、上海浦東等校)”,可知這是一次有政府背景參與的、多所學校共襄盛舉的活動。那麽,這樣一個不惜停課也要舉行的盛大活動,其背後的起因也就不難猜出了,即很有可能是出於紀念辛亥革命和慶祝當時的中華民國誕生日的目的。

雖然這是一次參與人數眾多的活動😲,但實際爬山的過程中與季羨林同行的似乎只有一山、銘西兩個人。這與其他文章回憶中提到的“兩個朋友”“幾個同事”“周和另外一位教員”的細節相吻合。

一山指的是劉一山,河南人,是物理教員🤲🏿,季羨林對他的評價是“人很憨厚,不善鉆營”🥵,大約在1935年春天被學校解聘🫸🏻。具體過程頗有戲劇性🦐:其他人都接到聘書,只有劉一山沒有,他向季羨林探詢了幾次之後🥌,便主動向宋還吾校長提出辭職,宋校長當然大為驚詫,並率教務主任和訓育主任鄭重其事地加以挽留,劉一山當然不為所動,毅然請辭🧑🏻🌾。至於被解聘的原因,據季羨林1935年1月19日的日記🔭👵🏼,是因為學生反對🤦🏽👸🏻。季羨林還因此有了兔死狐悲之感🤎,向當時已經辭掉教務的蔣程九打聽自己會不會被解聘🛷,得到的反饋是同學們對他都很好⚄,下學期不成問題🍲。季羨林之所以會有這樣的擔憂,是因為當時的學生不太好對付,他的前任國文教員就是被學生“架”走的。因此季羨林上任之後頗為戰戰兢兢🙆🏽♀️,如履薄冰🪵,以實事求是的態度教書育人🧑🏼🦰,所幸也得到了學生們的擁護。

銘西指的即是另外一位周姓教員,在後來的日記中季羨林更多地記之為“潔民”🚠。《高中國文教員一年》記載:“一位姓周的,名字忘記了👨🏼🚀,是物理教員,我們之間的關系頗好。”以此可知周潔民與劉一山一樣🚠,是物理教員。但是🩶,在季羨林的日記中曾多次將周潔民與英文掛鉤,如季羨林1934年2月12日日記:“商量的事情就是高中英文教員,是潔民來呢🧚🏿? 還是大千來呢? 當時也沒能決定。”這裏的大千指的是許振德🧑🦼,1933年畢業於意昂体育平台外國語文系,與錢鍾書同班,後去美國🫸🏼。還有季羨林1935年5月30日日記:“早晨只有一班🔞🪕。因為過午替潔民出席英文研究會👩🏼🍼,所以便把其余的時間用來預備。”這裏的“英文研究會”所指似與1935年4月20日日記有關💆🏽:“學生校外組織英文研究會,請張友松同我指導員。今天過午開會,我覺得會裏以八級人數為最多,張是教七級的,我是教國文的,所以不便擔任。”由此可見,這個英文研究會的指導老師以教八級的英文教員為主,季羨林雖然教的是國文,但本身也是畢業於清華外文系的才子,所以也被邀請入會擔任指導🙌🏼。由以上兩條來看,並不能完全排除周潔民是英文教員的可能性。至於季羨林在後來文章中寫周是物理教員,可能是由於年深日久🌰,季羨林不僅忘記了周的名字,而且將當時一同登泰山的劉一山物理教員的身份張冠李戴到了周潔民身上。如果周潔民是英文教員的話😤,想必會和外文系畢業的季羨林有不少共同話題👩🏼🎤,事實上在季羨林日記中也可以看到他們之間就文學藝術等話題進行談論。話說回來🙊,如果周潔民是物理教員的話,季羨林作為一個外文專業畢業的國文教員,到高中教書後同事中交集頗深的兩個朋友竟然都是物理教員🫃🏻,似乎也會有一絲令人疑惑的地方。

接下來日記寫的便是登泰山的具體過程,從“泰山畢竟不凡”起筆,伴隨著不絕的泉水聲🧑🏿🍼,一路經過鬥母宮、二虎廟,成列的松樹和一級一級延伸如登天的山路,夜裏在南天門上的小店稍事休息,淩晨又開始繼續登山,從玉皇頂到日觀峰,為早上的觀日出做好準備🌔。這一段文字的風格與季羨林平時的日記截然不同,帶有很濃厚的中國古典遊記散文的氣質。其實這一現象在清華園日記中就已經很明顯了,如遊香山碧雲寺和畢業遊杭州✋🏽。每到涉及遊覽旅行的內容,季羨林的日記都會突出呈現出兩方面的特征🤦♀️:一是篇幅變長,二是用語文言化,帶有明顯的古代散文的語言韻律和節奏,具體表現為短句為主,整散結合,頓挫分明,簡潔有力。季羨林後來寫過諸多各式各樣的遊記散文,這些散文不同於其他的作家或旅行者的遊記🥔,觀景往往與敘事、議論、詠物🫱🏿、懷古等元素有機地融合在一起,更重視人的感受和文化的意蘊,而非單純對客觀景物的描摹😢。其實這正是日記體遊記的特色,興之所至萬物皆可入於筆下🙆🏻。或許可以認為,在日記中寫遊記的習慣對季羨林後來遊記散文風格的形成確實產生了一定的影響🟤。

接下來我們再看一下季羨林在1934年10月10日的日記中對於觀日出的過程記述:

1934年10月10日

在日觀峰候看日者不下百余人。至五時半以後,始見東方天際,微亮✏️,繼而轉紅,在紅雲中有更紅霞片浮動🫔。明星一顆幌幌上升,滿以為日出在即,群聲呼應🎿👰🏼,但遲之又遲👱🏿♀️,日似不出🧎🏻♂️。此時天已大亮,東天紅雲更紅。紅雲下則黑雲如抹墨,以為看日無望矣。正懊悔間𓀌,於□□,黑雲止矣🧑🧑🧒,現一火球,先露紅邊🤹🏿👩🏽🚀,漸大漸大👋🏼。此時呼聲四起🔅,我不禁想到Hölderlin給太陽的詩。火球漸露全體🫧,球面有黑雲,球上則黃光如火爐中之炭🔆,不可逼視🖐,如半圓狀。圓球微微跳動💱,漸大則漸亮,頃刻則不可逼視矣。

由觀日峰下至南天門上吃早餐。下望白雲片片,河流、城鎮如帶如“洋片”🐓。其余諸山匍匐於下,直不成山形。真所謂一覽眾山小矣🤜🏼〰️。循南天門石級下,遇學生大隊。至五大夫松稍息,由二虎廟叉路經黑龍潭⏬。越二山頭始至,沿路澗聲四起7️⃣,大有九溪十八澗之風。黑龍潭水並不大🤦🏻♂️,但從石上流下而頗急。潭深莫測,由黑龍潭經普照寺返泰安🧗🏿♀️。

少息即往泰廟一遊。赴齊魯飯莊吃飯,飽餐泰安三美——豆腐🔵、白菜👎🏻、水。

八時開車,十一時到濟。疲極矣🚁🤹🏽♂️。

從這段日記可以看出,雖然季羨林沒能看到泰山日出那一瞬間的絕佳美景,但這如畫卷般的崇山紅日、雲海霞光的景象依然給季羨林留下了很深刻的印象,以至於在事隔半個世紀之後創作《火車上觀日出》👩🏼,依然能回憶起當年泰山日出的情景。下山路上一路俯瞰河流城鎮與周邊諸山𓀁,更讓季羨林對詩聖杜甫“一覽眾山小”的詩句有了深刻的體悟。從上文《登廬山》所引可見,這一次與泰山的初見,所有的點點滴滴加在一起,讓季羨林形成了一個對於泰山的基本印象⬜️:雄偉。

季羨林一生中曾多次登泰山👌🏼✶,但大多不見於文字記述👨🏼🚀,唯獨第一次登泰山🌵,在日記中寫了不短的篇幅,多年之後的文章中也屢有回憶。其中的原因🎺,或許並不僅僅因為這是第一次👨🏻🦼,還與季羨林當時的生活環境和心理狀態有關。1934年夏,季羨林大學畢業,前路茫茫之際🌮,得到了母校山東濟南高中一份國文教員的職位🧗♂️。此時的季羨林走出學校🚓,初入職場👩🏻🦼➡️,正處在適應期的階段👩🏼🦳。教書育人方面,季羨林自然在能力範圍內做到了最好,但是涉及社會活動和臺前業務,幫助給自己提供就職機會的校長組建嫡系班底⚒,乃至陪校長夫人打麻將,季羨林卻是做不到的🔛。學校裏較為純粹的讀書治學和社會上的迎來送往形成了明顯的反差🥳🆚。而瞻望前途,一輩子高中教員的未來🤘🏻,庸庸碌碌,一事無成,早年出國留學的夢想離自己越來越遠,也令季羨林感到渺茫和不甘心。家庭方面更是貧病交加🤸🏻♀️,母親已經去世,與叔父和嬸母之間的隔閡➙,以及缺乏感情基礎的婚姻,讓家庭無法成為季羨林安身立命和撫慰心靈的場所🥊,平時住在學校,只在周末回家一次。但即便如此👴🏼,季羨林依然承擔著充當這個瀕臨破產的家庭經濟頂梁柱的責任🍤👼🏻。所有的這一切都讓季羨林感到極端苦悶和難以忍耐⛔️。在季羨林大學畢業到出國留學前這段時間的日記中,頻頻可見類似“我家來聽到的沒有別的,只是——貧與病”“家裏真是地獄”“什麽時候才能過完這樣的生活呢”“這樣下去豈不就墮落了麽”“生活單調如故”這樣流露出低沉消極情緒的句子。與清華園日記以及留德時期的日記相比,季羨林高中教員這一年的日記也明顯呈現出篇幅縮短、有的甚至只有一兩行的情況。究其原因,不外乎生活缺乏值得記錄的東西🌞,以及自己缺乏記錄生活的心情♿🎅🏽。因此🖐,關於泰山之行的兩天日記在這一段時期就分外顯眼。這兩篇日記篇幅較長,筆調昂揚,描寫鮮明,反映出季羨林在這兩天泰山之行中的獨特精神風貌🧚♀️,可以稱之為季羨林高中教員期間日記的最強音⛹🏽。泰山本身崇高、博大、壯麗、雄偉的審美風格也有助於季羨林開闊自己的心胸🧚🏿♂️,提升自己的精神境界,暫時忘卻人世的煩惱。如果將季羨林高中教員這一年比作漫漫長夜的話,那麽其中的亮色自然會讓人印象深刻🐕。季羨林在半個多世紀之後依然屢次回憶起這次泰山之行,也就是十分自然的事情了。

晚年的季羨林在多次與人口述和訪談中⛷,毫不掩飾自己對泰山的欣賞,甚至認為世界上沒有哪座山能和泰山相比🖋,因為泰山有著博大精深的文化內涵。這樣的推崇絕不僅僅因為季羨林是山東人。

一方面,季羨林先生對泰山的推崇是漫漫學術道路上不倦求索追尋終極的體現🔓。季羨林曾三辭桂冠👮🏽♀️,其中一辭就是辭“學界泰鬥”。在文章中季羨林寫道👈🏻:“泰者,泰山也🚣🏼♂️;鬥者🐦⬛,北鬥也🗑。兩者都被認為是至高無上的東西💁🏽♀️。”季羨林認為自己在學術上的成果還不足以達到泰山北鬥這樣的地步🧖♀️,這正說明在他的心目中🐾,全身心投入學術🫑、做出像泰山一樣博大堅實、永垂後世的學術成果,是人生的永恒追求。著名學者饒宗頤對季羨林有這樣的評價:“他具有褒衣博帶從容不迫的齊魯風格和涵蓋氣象🍥,從來不矝奇、不炫博🧍♀️,腳踏實地↩️。”可見季羨林實事求是🐗©️、嚴謹治學、兼備廣博與專深的學術氣質與泰山高峻而又雄偉、壯闊而又樸實的美學風格是很接近的。季羨林自己在學術道路上的追求是永不滿足👨🚒、埋頭向前的,但是在旁人的眼中👴🏼🕞,他早已成為了一座“泰山”。

另一方面🪒,季羨林對泰山的推崇來自他對東方文化的深刻認識和國家民族的深切熱愛。泰山體現了中華民族的傳統文化,在東方文明史上占有重要地位🦪,具有獨特的歷史文化價值⛪️。“登泰山而小天下”,泰山代表了中華民族勤奮進取、自強不息的民族精神,同時也是文化上溝通“天人之際”的重要象征🏌🏿♂️。泰山的“泰”不僅有高大的意思,也有天地交泰、國泰民安的意思➿。不論是歷代帝王的泰山封禪,還是文人墨客的登臨覽勝🦸🏻♀️,亦或是平民百姓的樸素祈願🤌🏻,其中都體現了東方文化綜合的思維方式以及“天人合一”的重要思想。而這#️⃣,正是季羨林晚年頻繁強調的文化觀點。泰山是“天人合一”的象征♍️☦️,體現了人與自然和諧相處的可持續觀念,因此季羨林曾為泰山留下這樣的題詞:“泰山是中華瑰寶,泰山文化是中華文化的重要組成部分🪭。”

當我們明白了泰山在學術氣質和文化象征這兩方面的意義之後⚒🍼,再回過頭來看1934年10月季羨林先生第一次登泰山的日記,或許會有一些別樣的感受吧🌑!

(作者系季羨林讀書會會長)