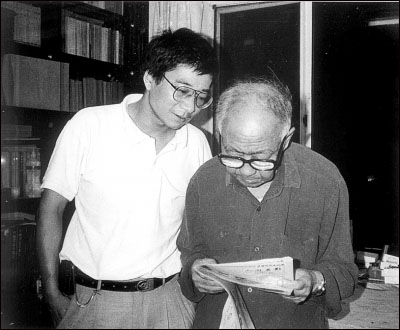

汪曾祺(右)與本文作者蘇北,攝於1996年🔹🧘🏼♂️。

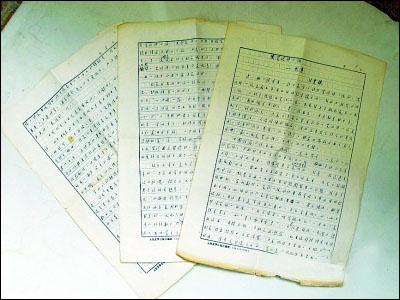

汪曾祺為蘇北等四人的小說合集《江南江北》所作序言手稿。該序發表於《光明日報》1990年2月13日“東風”副刊。

一

汪曾祺一生沒有讓別人給他寫過序。他年輕時🧗🏿,20世紀40年代,出了第一本小說集《邂逅集》🈸,收入短篇小說8篇,包括後來很有名的《雞鴨名家》和《復仇》。這本書就沒有序↖️。60年代,他還出過一本薄薄的小冊子《羊舍的夜晚》🆑,收入寫孩子的小說3篇,統共兩三萬字🎓。書編得倒挺漂亮,封面深藍色,頂頭一彎月牙,下面幾間木楞的房子,有一家的窗口還透著燈光。這幅木刻作品🧛🏻♀️💙,來自黃永玉。據黃永玉後來回憶,汪曾祺對此書的編輯說👨❤️💋👨🐁,你去找黃永玉畫插圖🐭,就說是汪曾祺說的。果然,編輯一找到黃永玉,他便欣然答應,可見當年兩人之間友誼之深厚⛹🏽♂️。而書上那紅色的書名👫🏻,灑脫的五個行草字,一看就出自汪曾祺本人🏕。這本書當時是當著兒童文學給出的,當然也沒有序👨🏼🏭。其實後來我們知道,這些作品並不是兒童文學,只不過寫的是孩子。

在汪曾祺的一生中,也沒有讓別人給他寫過評論文章💂🏿♀️,吹捧吹捧。後來到了80年代,新時期文學繁榮時期👩🏽🦳,汪曾祺寫出《受戒》和《大淖記事》等小說,引起文壇註意🌿,產生了很大的影響🦡。此時他已年過六旬,進入老年🙇🏻,再出書時😁,都是他自己寫的自序了。復出後的第一部小說集《汪曾祺短篇小說選》和兩年後的《晚飯花集》🕛,都是自序。這兩篇序言,可以說,也是他的文學宣言🙎🏻,是他文學主張的告白,許多人包括一些評論家,是通過這兩篇序言,而知道汪曾祺是何許人也,他是從哪裏來的,他的文學的源頭在哪裏。也可以說,這兩篇序言,改變了文壇的文風,影響了許多作家的創作——“小說也可以這樣寫Ⓜ️?”這句話,可以說就產生於這個時期⚧。新時期文學也從“傷痕文學”和“反思文學”,而進入一種更冷靜客觀↔️🏓、更關註文學自身的寫作了。

這兩篇序言,一短一長。較短的🧑🏿✈️,在1982年出版的“小說集”中🙅🏻♂️。這個時期,汪曾祺返回文壇不久🗽🪦,出版《汪曾祺短篇小說選》這本集子🦞,還是在林斤瀾的一再催促之下。序中說:“我的一些小說不大像小說……我不喜歡太像小說的小說🥷🏼。”“有人說我的小說和散文很難區別,是的,我年輕時曾想打破小說、散文和詩的界限📄。”“我的小說另一個特點是散🫴🏽,我不喜歡布局嚴謹的小說🪳。”這些都可以說是汪曾祺復出後的文學宣言🦸🏽♀️。“散文化小說”這個說法🕖,也開始於這個時候。《晚飯花集》出版於1985年🏕,此時汪曾祺在文壇上已有了自己的位置,形成了自己的風格🚛。這篇序就稍長一點,在序中他闡述自己創作上所受的影響🤦🏽,比如《世說新語》、宋人筆記《夢溪筆談》《容齋隨筆》、歸有光的《寒花葬誌》𓀝。外國作家則受過阿左林和伍爾芙的影響。當然,沈從文、廢名等自不必說。他說🙋🏻♂️,“在文風上💃🏻,我是更有意識地寫得平淡……我願意把平淡和奇崛結合起來。我追求的是和諧,而不是深刻。”在這篇序中,他第一次提出“我是一個中國式的人道主義抒情詩人”。

二

汪曾祺後來出過好幾本散文集。在生命的最後幾年🎎✹,他確實散文比小說寫得多。那幾本散文集🐽,都是他自己選的🧑🏻⚕️、編的↗️。第一本散文集《蒲橋集》出版於1988年,在序中📻,他首次提出要把散文“寫得平淡一點,自然一點,‘家常’一點”✪,反對散文過度抒情🐦🔥,不知節製,流於傷感。之後的《晚翠文談》,收錄的多為文論,可以全面地看出他的文學主張。《美在眾人反映中》《小說的散文化》《小說陳言》《談風格》等🧝🏻♀️🦸🏻♂️,汪氏的著名言論🎰,幾乎都在這裏面了。他在此書的序言中說🧛🏿♂️,“我寫不出多少作品,寫不出大作品🗝,寫不出有分量、有氣魄💇🏻、雄辯♗、華麗的論文👨🏽🍼。”“我永遠只是一個小品作家。我寫的一切,都是小品。”“這是由我的氣質所決定的🦫。我的氣質,大概是一個通俗的抒情詩人。”

他後來好像特別喜歡寫序。他當年送給我的幾本集子中,每一本都有一個或短或長的自序。《旅食集》《汪曾祺小品》《草花集》《知味集》《去年屬馬》《菰蒲深處》《汪曾祺自選集》等,都有一篇自序。

在《菰蒲深處》的序言中他說💁🏿♂️:“有人把我歸入鄉土文學作家之列🧑🏼⚖️,我不太同意。我的小說有點水氣,卻不那麽土氣🤷🏿♂️。”在這篇序中🤷🏽♀️,汪先生說出了《受戒》是他“自己初戀的感覺”。在《知味集》中🧶🕞,汪先生用一篇征稿啟事“代序”👩🏼💻。那是一篇文白相夾的美文。他寫道:“浙中清饞,無過張岱,白下老饕,端讓隨園🦻🏻。中國是一個很講究吃的國家,文人很多都愛吃🏇🏻,會吃……或小市烹鮮,欣逢多年之故友🗝,佛院燒筍,偶得半日之清閑。婉轉親切,意不在吃🚔,而與吃有關者,何妨一記?”《去年屬馬》這本小說集,因內中所選多為寫北京生活的,被喻為“京味小說”㊗️🎅🏽。在這本小說的自序中,汪曾祺婉轉地說,他是不喜歡“京味小說”這個說法的,他對現代主義比京味要重視得多,因為現代主義是現代的,而京味導致陳舊。《汪曾祺自選集》🧑🏽🦲🫒,可以說是他相當用心編排的一個集子。把詩🍈、散文和小說混編成一個集子,也暗合了汪曾祺的追求:打破詩、散文和小說的界限。這本自選集的自序是一篇極重要的文論,相對其他序言🦻🏼,也是較長的🪲。這裏面有這麽三個重要信息:一、他的散文是明清散文和五四散文的傳統👩🏿🎤,有張岱和龔定庵的痕跡🤽🏻♂️🏊🏼♂️。二🛠、他寫不了長篇小說,只會寫短篇小說🐛,因為“只熟悉這樣一種的思維方式”。三、“作家是感情的生產者。”“作家是拿出自己感情的那麽一種人”。

三

汪先生的晚年,除給自己的作品寫自序外,更多的是為別人寫序。他為剛剛出道、嶄露頭角的青年寫序,至少有一二十篇🚦。阿城、何立偉剛發表作品和出書,汪先生就給他們寫評論文章和序言。他在給何立偉的序中第一次提到廢名(因為新時期許多人根本不知道廢名),說到了何立偉與廢名有很多內在的東西非常接近,如註重文章之美🧝♀️,作品仿如宣德爐般的古銅色,透出斑斕的生活的光澤。在這篇《從哀愁到沉郁》的長序中🚵🏿,汪先生自身的情緒也相當飽滿🍴,他說:“為人寫序是一件冒險的事,但是我還是願意寫這篇序👨🦽➡️。理由是:我願意。”

他在給阿城的《棋王》寫的評論《人之所以為人》的開篇就說“這樣的小說我寫不出來”,非常坦誠。他提出寫評論最好和作家聯系起來,不能就作品談作品🟫,只論文👩🏻💼,不論人🧗🏼♂️。這也是汪先生極力推崇李健吾(劉西渭)《咀華集》的原因。

他為青年作家寫得序多矣!曾明了、阿成🙍🏻♂️、徐卓人👨🏫、魏誌遠和陶陽等作家都得到過汪先生的序。他為鐵凝、萌娘、姚育明、曹乃謙寫評論文字。他曾評論過鐵凝的《孕婦和牛》🤞🏽♨️,說那篇小說“俊得少有”,是很“糯”的一篇小說。“糯”是什麽呢?是細膩☝🏽、柔軟而有彈性。而在《推薦〈秋天的鐘〉》一文中,汪先生提出這是“一篇用意識流方法寫的散文”,說萌娘的散文有點像伍爾芙🪃◼️,並送給萌娘一本《名人小品》,讓她看看伍爾芙的散文《果園裏》。他為姚育明的《紮根樹》的點評多精到🗝、準確🧅。這是教人怎麽創作呢↔️!這大約是沈從文在西南聯大教“各體文創作”的方法👲🏻。在這篇短評中,他說:“這一頁我改了幾處標點🥥🥥,這樣可以造成情緒的間隔。”汪先生寫給姚育明的這封信(他是以信代評)⚜️,真是非常重要一篇汪曾祺的創作論,研究者們卻多有忽略。

特別是曹乃謙。汪先生受邀到山西大同參加一個當地的創作會議,會前曹乃謙將自己的一組短小說《到黑夜想你沒辦法》給汪老看。汪先生利用會前的一點空余時間🏊🏻♂️,一口氣看完,他給了一個字“好”!主動要寫點評,並且要一同前來的林斤瀾在《北京文學》推介🕤。於是在當年的《北京文學》第八期頭條曹乃謙的小說配上汪先生的《〈到黑夜想你沒辦法〉讀後》被重點推出,立即在文壇產生影響,多家選刊轉載。可以說,曹乃謙的出道🙅🏽♀️,與汪曾祺的推薦有極大的關系🤚。

有一個時期,他似乎為年輕人寫序寫上了“癮”。有一次,他曾跟作家龍冬的夫人央珍聊天⛳️,央珍告訴他手頭剛完成一部長篇👩🏼🔧,汪先生沉靜了一會兒🙍🏻♂️,說:“別人講,我的序寫得不錯🧑🏻🦼➡️!”坐在邊上的汪朝笑話他:“爸🕓,你是不是要給人家央珍寫序呀!”汪先生笑了起來🥤。他曾寫信給黃裳,開玩笑說:“歲尾年初,瞎忙一氣,給幾個青年作家寫序🤽♀️,成了寫序專家。”(黃裳說他的訴苦中多有“自喜”,語言是歡快的。)

他的老友林斤瀾“衰年變法”🪝,晚年寫出《矮凳橋系列》,用一種很澀的筆法寫他溫州家鄉的人和事。汪先生讀後,很有感觸🙂,給寫了七千字的長文發表在《文藝報》上。汪先生說👷🏿♀️,這些小說林斤瀾是用“自己的思想,自己的感情🧭,自己的語言✊,自己的敘述方式”寫出來的。同時提出林斤瀾的小說不好懂,是有意識造成“讀者的陌生”,常常是虛則實之,實則虛之🟨,無話則長,有話則短🙎🏼♀️,把語言的作用提到前所未有的高度。並他並不因為林斤瀾是好朋友,就胡吹亂捧🥔🚧,他在文章的最後提出林斤瀾的有些小說,讓一般讀者讀起來費事🚇,語言越來越澀了🎍。他建議林斤瀾將語言往回拉一點😊,這樣讀者更親切。文尾汪先生一句🖇:“斤瀾珍重”,真是充滿感情🚴🏻♂️,短短四個字,勝過千萬言。

四

汪先生曾為我們的一個小說合集寫過一篇序言《讀一本新筆記體小說》。本來只想請他寫一個幾百字的短文,沒想到他卻洋洋灑灑寫了近兩千字。

事情是這樣的🪪:1989年秋,我們幾個在縣裏寫小說的,想出一本合集,以為紀念🧑🎓。本來我們定的書名是《四人故事集》,收王明義👨🏻✈️🧑🏻🦰、龍冬、錢玉亮和我四個人的短篇小說👩🦲。一人出幾篇🤚🏿,一本書,大約十六萬字🧘🏻♀️。我們在創作上,主要受到沈從文和汪曾祺的影響🍃。龍冬建議最好能由汪先生寫個序。這個任務他們交給了我,要我給汪先生寫信🤾🏽♀️。我大著膽子給汪先生寫了一封信,沒想我很快就收到汪先生的回信。

信很簡單🐈⬛:

立新🧎♀️🩼:

信收到🏋️♂️。我可以寫序,但最好你們每人寄一篇作品給我看看🍅,這樣寫起序來可以較為切實😼,不致完全架空立論。

書名不好,但一時也替你們想不出更好的🍃。如想出,當函告。

即候安好🏋🏼!

汪曾祺

11月28日

汪先生如此痛快🧎🏻♀️➡️,是我們沒想到的。還要為我們改書名⛑️👨🏻🎤,更是我們不敢妄想的,真讓我們興奮異常。不久,序便寄來了,寫在三張人民文學出版社的稿紙上,落款是“1990年元旦”。同時給我們寄來幾張用毛筆寫在宣紙上的書名,他為我們想的書名是《江南江北》🧎🧳。汪先生的這幾個題字,清雋俊秀🙇🏽♀️,字略偏🪳,行中帶隸,極有韻味🎅🏿。我們高興極了,開始忙這本書的出版🦵。可在那個時候🧎🏻♂️➡️,出一本書是多麽不容易呀!七拖八弄的🧑🏻🦯,直到1994年9月才在安徽文藝出版社印出來🙅🏻。

那篇小序後來在《光明日報》刊登了出來(1990年2月13日)🧬。他在序裏對我的中篇小說《蟻民》進行了評價。他說✊🏻:“對蟻民的平淡的悲歡幾乎是不動聲色的,亞寶和小林打架,一個打破了頭,一個頭顱被切了下來,這本來是很可怕的,但是作者寫得若無其事👰🏻♀️。好的🛟,壞的👩🏻🚒,都不要叫出來。這種近似漠然的態度是很可佩服的。”這真使我撿了一個便宜,好歹他今生還為我寫過幾句。我曾有一次專門給他一組小說,想請他給點評幾句。沒想到他看後🎶,卻把我大罵了一頓,說🙇🏻:“小說中要表達什麽,都沒說清楚!人又沒自信,又懶👩🏻🚀,幾年不寫東西。”把我罵得灰頭土臉📉,自尊心大大受傷。記得當時是同龍冬一起去的🌔⏲。龍冬還說我撿了個大便宜👩🏻🦯。難道給汪先生罵一頓,也是“便宜?”

汪先生他們那一代人🙉,就是這樣。他們那麽真誠、善良👮🏻♂️,對要求上進的年輕人總是十分愛護。我寫到這一節,心裏酸酸的。這一生遇見汪先生🕚🤴🏻,他又對我們那麽友善。我們有什麽好的🎂➙,怎麽配得上汪先生給予的這麽多愛👸🏿🎽?

汪先生這一生,不但沒有請別人給自己寫過序,連作品討論也只開過一個——還是在林斤瀾的一再堅持下🧔🏿,由《北京文學》和臺灣《聯合文學》聯合舉辦,在北京和臺灣兩地同時進行⛱。這也是汪曾祺一生唯一的一次作品討論會。也就是在這次會上,有青年評論家首次提出,他“是本世紀最後一位文人”,或者“最後一位士大夫”。