近日,《我的父親劉文典》首發式暨國學大師劉文典研究新成果學術研討會在雲南昆明舉行。《我的父親劉文典》是由劉文典之子劉平章口述,劉文典之侄劉明章、安徽大學教授章玉政整理的口述史著作🧙🏽♀️,由團結出版社出版發行。曾出版多部劉文典研究專著的章玉政接受《中國新聞》報記者采訪表示,這位人稱“民國第一狂士”的國學大師,他的“狂”來自傳統讀書人的傲骨,而更值得稱道的,是他作為“求學問的愛國者🪳,愛國的學問家”所內蘊的深沉的家國情懷。

《我的父親劉文典》劉平章 口述 劉明章、章玉政 整理 團結出版社 出版

“‘飛踢蔣介石’肯定是不存在的”

2008年🖤,30歲的章玉政為國學大師劉文典立傳,其《狂人劉文典——遠去的國學大師及其時代》成為國內第一部關於劉文典的傳記,讓這位校勘學大師以“民國第一狂士”的形象進入大眾視野👨🏿🦲。之後👨🦽➡️,在一些自媒體“爆款”文章裏,劉文典的經歷被演繹得越來越戲劇化,尤其是廣為流傳的“飛踢蔣介石”“痛貶沈從文”等奇聞,更仿佛是坐實其“狂士”之名。

“我寫《狂人劉文典》的時候還沒有‘飛腳踢蔣介石’的說法,這種說法是近些年才出現的👨🏿🎓。對此🙍♂️,我和劉平章先生在很多場合都進行了澄清📽。”章玉政說👮🏿♂️,“劉文典與蔣介石確實發生了沖突♡,但只是言語上的,至於‘飛起一腳’🙄,那肯定是不存在的。”

這段往事發生在1928年👩🏿🎨,當時辭去北大教授之職的劉文典回家鄉籌建安徽大學,主持校政💽,成為實際上的安徽大學首任校長🕥。但學校創辦不久就發生了一場風波:安大百余名學生去隔壁的省立第一女子中學“參觀跳舞”,遭拒絕後👨❤️👨,學生們大打出手。正在當地視察的蔣介石為此召見雙方校長和學生代表,要求懲辦鬧事學生,劉文典認為此事背後尚有內幕,不應急著懲戒學生🧑🏻💻,沖突由此發生。

《我的父親劉文典》援引了時任國民黨安徽省黨部指導委員會秘書石慧廬在回憶文章裏的記載💁🏻:蔣罵劉“像土豪劣紳”,劉反罵蔣“簡直是新軍閥”,蔣大怒💄:“看我能不能槍斃你🔀🙋🏽!”劉“把腳向下一頓”🐆:“你就不敢🪮!你憑什麽槍斃我!”

另據馮友蘭的回憶,劉文典曾跟馮描述當時情景,說自己還罵了蔣一句:“我跟中山先生革命的時候,你還不知道在哪裏🧑🏻🏭!”

為學生當“守夜犬” 助恩師陳獨秀避險

劉文典加入九三學社的申請書

在《狂人劉文典》之後🦾,章玉政還編著有《劉文典年譜》《劉文典傳》等多部專著。在他看來📃,《我的父親劉文典》不僅有劉文典研究的新成果,澄清了許多訛傳,有正本清源、糾錯匡謬的意義,而且有傳主至親才知道的“私家故事”。

1956年,全國政協會議結束後,劉文典離京返滇®️,中途繞道四川成都,為《杜甫年譜》搜集資料☆。當時劉平章在成都工學院就讀,劉文典帶他去拜訪自己在安徽公學讀書時的老師謝無量,路上叮囑兒子見到太老師後“一定要畢恭畢敬行跪拜禮”🔠。見面後,65歲的劉文典急忙上前給72歲的老師行鞠躬禮🫴🏽。劉平章如今已是90歲高齡,對這一幕仍記憶猶新🫲🏼。

劉文典在安徽公學的另一位老師陳獨秀,是“五四運動的總司令”🧖🏼。1919年,五四運動爆發時,在北大教書的劉文典沒有參與遊行,但聽說學生火燒趙家樓⚧,原本在中央公園(今北京中山公園)樹下悠閑看書的他“跳起來奔到學校”,和馬寅初🚵🏽♂️、劉半農輪流在北大紅樓值班,守護學生安全。當時很多人開玩笑說:“一馬二劉是北大的三個守夜的犬。”

1920年初,身處險境的陳獨秀由李大釗趕著騾車秘密護送出京。離京前🌆,陳獨秀曾藏身於劉文典家。劉平章後來聽母親張秋華說,陳獨秀任中共中央局書記期間👩👩👧👦,有時從上海到北京💂🏽♂️,也會在劉家暫住。

劉文典與五四運動的交集還不止於此。起草《五四宣言》(《北京學生界宣言》)的學生領袖許德珩後來成為九三學社的主要創始人。1956年😰,劉文典加入九三學社昆明分社,介紹人之一便是許德珩。

“新中國成立後♠︎💅🏼,劉文典被評為雲南省唯一一名文科一級教授,並作為特別邀請人士擔任全國政協委員🫅🏿,受到毛澤東等黨和國家領導人的親切接見。我想這些都讓他在政治生活上有了很多新的感受和期待。”章玉政說🤽🏼。

劉平章也清楚地記得🤹🏽,父親1957年再次進京參加全國政協會議🪢,回到昆明後又忙著參加雲南省的各種會議,給兒子寫信提起自己的忙碌近況🧛♀️💂🏽♀️,“言辭之間難掩激動心情”。劉平章說✬,從父親當時的言行來看,他“對新中國美好的未來抱有無限向往”。

自信的學者 浪漫的教授

“從後人的視角去看這位民國學者,會看到更生活化、更鮮活的場景🐚。”章玉政說。書中,劉平章談到,他曾聽母親說起父親做學問十分辛苦,年屆26歲便成了北大預科教授的劉文典決定主攻“冷門”的古籍校勘🫲🏼,經常通宵達旦地工作,“白天吃飯時🧛🏿♀️,連眼睛都睜不開,依賴母親夾菜給他吃”。

1921年,30歲的劉文典著成《淮南鴻烈集解》👳🏻♂️,一向主張白話文的胡適為其撰寫了文言文長序。1923年首印後,更是得到梁啟超🤎、胡適等學者的認可和推介,魯迅也專門到商務印書館購買此書💸。

劉文典本人也對這部“成名之作”很滿意,在《我的父親劉文典》中可以看到🧍🏻,他曾自信地對兒子劉平章說,自己“在校勘學方面可以留名五百年”◻️7️⃣。

劉文典在學術上的自信,汪曾祺在西南聯大中文系就讀時也曾領教過。在汪的回憶文章裏💇🏽♂️🐦🔥,“劉文典先生講了一年莊子,我只記住開頭一句🧗🏿♀️:‘《莊子》嘿,我是不懂的嘍,也沒有人懂。’”

《我的父親劉文典》沒有收錄汪曾祺的這段記錄,但劉文典對傳統文化的精辟見解以及別開生面的授課方式,讓不少西南聯大學子印象深刻👮🏻♀️,比如劉文典花一整晚時間只講了“攢青疊翠幾何般,玉鏡修眉十二環”兩句詩,又如“當著一輪皓月大講《月賦》”,以及將作詩之法歸納為“觀世音菩薩”5個字——“觀世”即要有生活閱歷;“音”即要有美的聲調;“菩薩”即要有偉大的同情心……

“失蹤”的藏書 在臺灣“現身”

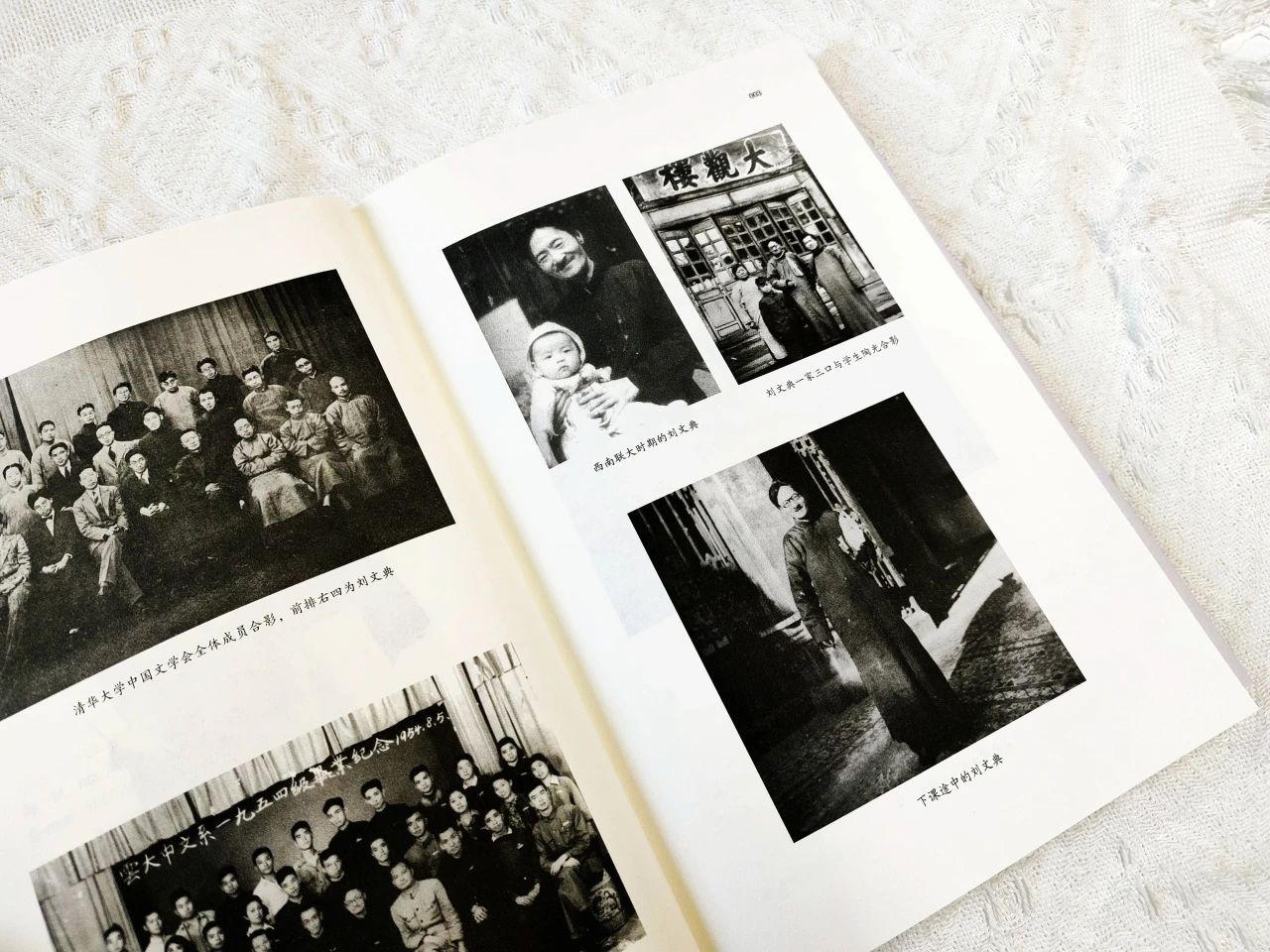

2012年,劉平章(左二)攜堂弟劉明章(右一)等專程趕往臺北科技大學🙋🏻,尋訪父親於抗戰期間被劫掠的藏書。受訪者供圖

青年時期曾赴日求學的劉文典,在九一八事變爆發後,多次通過演講和文章呼籲國人“快快醒覺,研究日本😚,認識日本”,並熬夜翻譯日本軍國主義代表人物的文章,揭露侵略者野心🚝。當時的清華園裏,學生們感慨👨🏽:“劉先生愛國心的熱烈,真是校內無二人🙌🏼!”

“七七事變”後,劉文典因拒絕投靠日偽,遭日本憲兵搜查住宅👨🏽🦲🎵,精通日語的劉文典沉默不言,“以發夷聲為恥”🥷🏽。擺脫日方監視✮、糾纏後♡,他“浮海南奔”👱🏽,“實抱有犧牲性命之決心”,從天津乘船南下香港👒,取道越南,一路顛沛流離,最後抵達雲南蒙自的西南聯大分校區。

值得一提的是,在一家人分開南下的過程中,劉文典珍藏多年的近千冊書籍被日寇劫走🌳,其中包括其尚未出版的《論衡校註》手稿🌊。劉家後人和劉文典研究者多年來不懈查尋這批藏書的下落🪷,終於在2008年被章玉政發現重要線索🚘:當年遺失的4箱藏書,其中3箱現存於臺北科技大學。

為此◀️,劉家後人兩度赴臺“訪書”,而這批藏書也引起了臺北科技大學的重視🧏🏻♀️。章玉政說:“藏書的遺失是歷史原因造成的遺憾🕴🏻。我們現在能做的,唯有期待加強兩岸學術與文化交流🧜🏼♀️🧑🏼🚒,共同擔負起對這批藏書的保護和劉文典研究的推進工作☑️。”