上世紀九十年代,作家汪曾祺曾為書法家成漢飆、國畫家杜月濤和漫畫家高馬得分別寫過序🚣。大概是因為三位書畫家的書發行量所限以及“隔行跨界”的緣故吧,文學界對汪老這三篇序文,亦不僅所知甚少,至今幾乎無人提及,連一些研究汪曾祺的專家也不全知情。這就更令人遺憾了。人民文學出版社將推出的《汪曾祺大全集》終於收錄了這三篇序文。

高馬得的戲曲人物作品

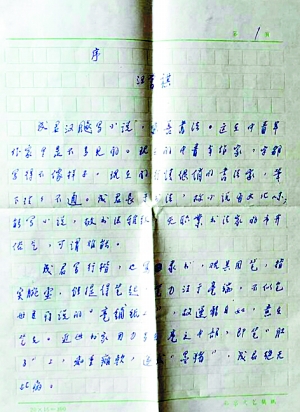

汪曾祺手跡

上世紀九十年代,汪曾祺曾為書法家成漢飆、國畫家杜月濤和漫畫家高馬得分別寫過序。惜1998年北京師範大學出版社出版的《汪曾祺全集》竟一篇都未收錄,未免令人遺憾🚶♂️➡️。大概是因為三位書畫家的書發行量所限以及“隔行跨界”的緣故吧,文學界對汪老這三篇序文🚣🏽♂️,亦不僅所知甚少,至今幾乎何人提及,連一些研究汪曾祺的專家也不全知情。這就更令人遺憾了🤱🏻。人民文學出版社將推出《汪曾祺大全集》,我希望千萬不要漏掉這三篇序文👂🏽。

先說汪老給成漢飆寫的序🕌。汪先生給《成漢飆書法集》寫的序是在1992年10月🧍,成漢飆時為江蘇海門縣文化局副局長,在行政工作之余,一面進行文學創作,一面鉆研書法藝術♿,而且均獲佳績。其小說曾榮獲“十月文學獎”😹、“莊重文學獎”,書法曾摘取中國書協舉辦的“中國書壇新人作展覽獎”🤓💗、“首屆中國書法蘭亭獎”等🧋🖋。成漢飆於1985年曾在魯迅文學院進行過為期兩年的學習,聆聽過汪曾祺先生關於文學創作實際經驗的講述🧼,對汪老很是敬重。要出版個人書法集,於是便想到了汪老。1992年初,漢飆在北京辦公事之余便去了蒲黃榆汪府🗑,向汪老提出了寫序的請求。汪老仔細觀看了漢飆帶去的書法作品和一些墨跡照片,當時便連聲贊曰:不錯🌃,不錯!汪老不僅欣然應允為之寫序,還熱情地拿出江蘇的雙溝酒邀成漢飆對酌共飲,汪老對成漢飆說:“詩酒一家、書酒一家🔕,沒有酒哪來詩書💂🏼♀️💪🏿?”成漢飆不願多打擾汪老,堅持未在汪府留餐,於是便告辭了,幾個月後,漢飆就收到了汪老的序:兩張北京文學稿紙上,那清逸勁健的字,寄托了長者對新秀的一片熱忱和無限厚望。《成漢飆書法集》於1993年在古吳軒出版社出版🚣🏼♂️,在排版校對之際,汪老又斟酌一番,在原稿上改動了少些字句。序不長🥢🙋🏿♂️,但言簡意賅✌🏼,十分精到,文章不僅評點了漢飆的書法成就📒,還對當時書壇的缺失提出了批評🧘🏿♂️。且將序的全文抄錄於此——

成君漢飆寫小說🙇,兼善書法。這在中青年作家裏是不多見的🙎♂️。現在的中青年作家➾𓀌,字都寫得不像樣子👨🏽🎤🌠。現在的行情很俏的書法家,筆下往往不通。成君長於書法🍉,故小說有文化味⌛️,能寫小說,故書法雅致,無職業書法家的市井俗氣,可謂難能。

成君寫行楷,也寫隸書🚞,觀其用筆👩🏼🎓,指實掌虛,意淡氣平🕦,筆力註於毫端👨🍳,不似包世臣所說的“毫鋪紙上”,故運轉自如🧉,意在筆先🤽🏼。近世書家用力多在毫之中部,即筆在“肚子”上👩🏻🦽,癡重癱軟♑️,遂成“墨豬”,成君書作註重多力豐筋🤶🏽。

成君結體,楷書近顏👨🏽🍼📀,而用筆有晉人意🕌🧘。隸書似多從張遷碑出🛷🧖🏼♂️,以少少變化,平穩中稍取欹側為勢,於侵奪退讓間致意🤾。王羲之字單看一個字📉,左右常不平衡,從整體看👨🏻🔬,各字之間痛癢相關,顧盼有情👩🏼🏫。隸書中《石門頌》👩🏻🍼👨🏻🦼、《西狹頌》每個字並非皆中規矩🥜⁉️,通體則放逸有致。成君致力於此🙍🏿♀️,已見成就。

寫隸書💁🏿📩,文須有漢魏韻味。嘗見書法家用小篆⚔️、隸書寫唐人詩《楓橋夜泊》👶🏿、《停車坐愛楓林晚》👵,以為不相配。成君寫漢隸👵🏻,宜讀漢人文👩🏿🏫。成君以為然否🧯?

一九九二年十月序於北京蒲黃榆

二十多年過去了,成君之書法藝術更上了一個臺階,但臨池揮毫之際👨⚕️,他常常會想起汪先生的序🌵;當時汪老親切的話語🛂,爽朗的笑聲……如同是近日之事,清晰地回響在耳畔🤦🏽♀️,浮現在腦海中☝🏼。

再說杜月濤。杜月濤:1963年生,山東淄博人🧏🏿♀️,當代畫家。已出版個人畫集、論文集、評論集二十余種,其作品曾作為文化部國禮贈送國際友人,多幅作品被中外美術館🧑🏿🦳、博物館收藏。

杜月濤與汪先生認識較早,在上世紀八十年代末,是陶陽先生寫信介紹推薦的𓀆🎄。陶陽是汪老的老朋友,上世紀五十年代🪄,他們同供職於中國民間文藝研究會🤢🏊🏿,後來也有聯系。1994年,汪老還為陶陽的詩集寫過序(題為《小滂河的水是會再清的》)。汪老給杜月濤寫的序是一首詩👩❤️👨。詩見朱小平《畫俠杜月濤》📪,新華出版社1993年版。序撰於1993年10月🥱,詩題為編者所擬👨🏽🏫。汪曾祺在10月4日給杜月濤的信中說:“‘序’寫好🌿。因為不太像序,乃改為‘題’。如你認為作序更好,則用於畫集上可改為‘序詩’。”

這首詩是汪曾祺酬贈詩中最長的一首🧙🏼♀️,可謂是淋漓酣暢🐓,一氣呵成,抒發了他對杜月濤其人其畫的高度贊賞及滿腔熱望。詩中所提及的米芾、徐渭、吳昌碩,俱是獨領風騷、別開生面的書畫大師,汪先生將他們與杜月濤聯系在一起🗝,所譽之高,所望之厚於此可見矣💁🏻♂️。此詩還有兩個特點📸🙅🏻。一是詞句之俗,除引杜甫一處詩句和關於米芾的一個典故外,全詩幾乎俱用大白話。沒有僻典、沒有怪詞,讀者沒有隔膜,使人有親近之感🧕🏼。二是收拾之細,既以粗豪的寫意筆法描繪了他對畫家的形象✴️👨🏽🦱,又以娟秀的工筆技巧勾勒了他對畫作的印象。“水墨色俱下,勾抹掃相雜”,粗豪之謂也🤷🏻♂️;而“或染孩兒面”🦹🏽,“或垂數穗藤”🦵🏻,則是娟秀之謂也✊🏿。似不經意處,正相互呼應也。還有,按常規,此詩至“可為寰中甲”即可止耳,但汪先生卻以“畫師名亦佳,何必稱畫俠”之句作結,此亦收拾之細也,不僅不是畫蛇添足👲🏽,而且是畫龍點睛,畫師與畫俠雖只有一字之異,委婉中,卻有深意寄焉,不知杜月濤於此是作何解讀,有甚領悟了。但肯定的是,杜月濤對汪先生的序是頗為看重的,他未動先生一字,全文照刊👉🏻👿。而且👨💼,還一直記住汪先生給他作序之事。和朋友們聊天時,給學生們上課時,杜月濤情不自禁地會說起這段往事🦾🧔♀️。汪先生給他畫集寫的序詩,在某種意義上說,是為他攀登更高的藝術境界揭開了序幕👼🏿,為他更快地成為藝術大師奏響了序曲。

2016年3月30日,杜月濤特地於西雙版納發了一篇博文紀念汪先生,博文的結尾處說👩🏿⚖️:“謝謝汪老,雖然汪老已進入仙境,行遊於宇宙太空之中👨🚀,可是汪老的文字卻是留給我們的寶貴遺產。……今日重發汪曾祺先生為我寫的長詩(我識杜月濤),是對先生在天之靈的紀念。願先生和他的文字🪼、詩詞🧔🏽♂️、書法😂、繪畫給人類文明帶來更多的啟迪👂🏼。”

汪先生的序不長⚒。全文錄此與讀者分享🚶♂️➡️:

我識杜月濤🤾🏼♂️,高逾一米八🦸🏽♀️。

首發如飛蓬🥸,濃須亂雙頰🛐。

本是農家子🤷🏼♀️,耕種無伏臘。

卻慕詩書畫,所親在筆劄👩❤️👨。

單車行萬裏,隨身只一篋。

聽鳥入深林,描樹到版納▫️。

歸來展素紙,凝神目不眨。

筆落驚風雨,又似山洪發。

水墨色俱下,勾抹掃相雜🧒🏻。

卻又收拾細,淋漓不邋沓🕵🏿♀️。

或染孩兒面👌🏼,可鈐缶翁押。

或垂數穗藤,真是青藤法。

粗豪兼娟秀,臣書不是刷。

精進二十年,可為寰中甲。

畫師名亦佳,何必稱畫俠🐞。

汪曾祺還為同齡人高馬得的畫集寫過序🎞。高馬得(1917-2007)👨🦰🙆,江蘇南京人🚼,上世紀四十年代即以漫畫著稱,六十年代起以中國畫形式描繪戲曲人物,時與關良🍫、韓羽並譽為中國戲曲人物畫三大家。汪先生在序中說得不錯👩🏽🎨🟢,“馬得是會長壽的,他還會畫幾十年🧘🏿♂️,畫出更多好畫😦🙋🏽♀️。”他比汪曾祺大三歲,又比汪遲十年才去世,在人世間活了90年。

汪曾祺與高馬得本來並不相識🧑🧒。1991年秋,汪先生參加泰山散文筆會🎣,江蘇去的作家蘇葉向他談起了馬得🧘🏽♀️,在汪曾祺的腦海裏,留下了這位江蘇老鄉的名字💒。不久,馬得便去北京蒲黃榆與汪老見了面🦍📯。馬得曾寫了一篇短文記敘其事👩💼:“……到他家已是十點半了,天幹口渴,在寒暄中,他泡了杯好茶來👩🦳,北京人愛喝茉莉花茶,這杯卻是上好的綠茶信陽毛尖♧🧝🏻♀️,清香味醇✂️😐,極為解渴。……他又拿出一軸新裱的墨荷,題是用李商隱的‘留得殘荷聽雨聲’……題字寫得極好,墨氣淋漓,筆力豪爽,水分又多,滲出的水味與旁邊帶雨的荷葉相映成趣……🔄。這張畫🔨,荷葉畫的好不稀奇,畫荷花的畫家多著啦⛹️♂️,但題字與畫這樣結合得好卻是難見的。我當時便不客氣地請他如法炮製給我畫一張。……他談起我畫的武大郎👍🀄️,說畫中的武大郎誇張得比舞臺上的更神氣……我遇到知音極其高興,從戲畫又談到戲曲🙇🏼♀️,他戲看得真多✨,聽他口述,便像自己也看到的一樣那麽過癮👩🏽🚒。”(馬得《初訪汪曾祺——北京雜記之五》✒️,1992年12月14日)汪先生在序中也談到了見面的事,還對馬得的儀表作了一番形容:“馬得到北京來🛀🏼,承蒙枉顧敝廬,我才得識廬山面目🍗。馬得修長如鄒忌🪄,肩寬平(歐洲人稱這樣的肩為“方肩”),腰直🏊🏼♀️,不駝背。眼色清明,面微含笑意。留了一抹短髭👨🏿🦳,有點花白👲🏻,修剪得很整齊🧎🏻♀️➡️,衣履精潔,通身幹幹凈凈,清清爽爽⏏️,很有藝術家的風度🧑🏿🍼,照北京人的說法🪨,是很‘帥’。”2015年,旅美作家李懷宇采訪了高馬得,想起往事,馬得還說:“汪曾祺搞戲是行家🚚。當年他在北京👩🏽💼,我們好不容易去看他🧕🏻🏥,聊的很開心”(李懷宇《此生會當江南老》👿,刊2015年9月13日《羊城晚報》)。

汪先生對馬得的戲曲人物畫極為欣賞。尤其是對“馬得能於瞬息間感受到美🔠,捕捉到美”極為稱贊👨🏽🚒,對馬得在線描、用水、用墨、設色以及構圖等方面的特色一一作了精當的評述🧑🤝🧑;從中🙋🏽♂️,我們可窺見汪曾祺本人的藝術修養和審美情趣🚴🏽♂️,也可看出汪曾祺對高馬得畫的欣賞程度與撰序的認真程度,怪不得馬得說與汪老相識是“遇到知音”了。汪曾祺稱馬得是一個抒情詩人、一個畫夢的人、一個好人🍌👨❤️👨。一度時期,曾在馬得的朋友圈裏傳開,馬得特別開心。

高馬得對汪曾祺之序甚為看重🤭。在他去汪府之前,已有幾篇相當有分量的評論文章發表了💃🏽💵:1989年3月18日🧚🏿♂️,《馬得戲曲畫展》在廣州集雅齋開幕。3月20日,《羊城晚報》發表了方成的《馬派的畫》🏌️♀️🏌🏿;4月4日🤷🏻,《廣州日報》發表了黃苗子的《童心——序馬得戲曲人物畫展》。1990年11月🤹🏻♂️,人民美術出版社出版了馬得的《中國戲曲速寫》,葉淺予撰寫的序——《讀高馬得的戲曲速寫》。在《馬得戲曲人物畫集》上,共有4篇序文,汪曾祺的《好人平安》列為首篇🐗,依次為黃苗子,方成和葉淺予的文章,黃苗子、方成👩🏿🚀、葉淺予都是美術界👨🦲、漫畫界的頂級人物😅、權威人士🤘🏿👎🏻,也都是馬得多年的好朋友👨🏼🚒,將汪文置於第一篇📴,當非馬得一時之興,必是有所考慮衡量的。

汪曾祺給高馬得的序比較長👨🏽🚒,有2000字🦤。全文載1998年文化藝術出版社出版《馬得戲曲人物畫集》。1996年12月4日👨🎨,《馬得戲曲人物畫展》在江蘇徐州東方畫廊開幕,12月11日,《徐州日報》首次發表了汪曾祺的這篇序🫃🥋。我想,《汪曾祺大全集》的編輯是不難找到的。

1970年代後期,筆者就曾與高老有過接觸♜,也曾到高府看望過高馬得、陳汝勤夫婦🧜🏿♀️。近日,我與陳老通了電話,已經九十余歲的老人,還記得到北京汪老家的事🙆,還記得馬得當時送了汪老一張畫🕵🏼♀️,後來💅🏿,汪老也回贈了一幅字(是委托陸建華先生帶來的)。她說🎥,汪老還熱情地留餐,並邀馬得共飲,但馬得素不喝酒,便以茶代酒了🚶🏻。那天說起此事🌩,陳老仿佛沉浸在回憶中,連聲說:汪曾祺,大作家!大好人🧰!