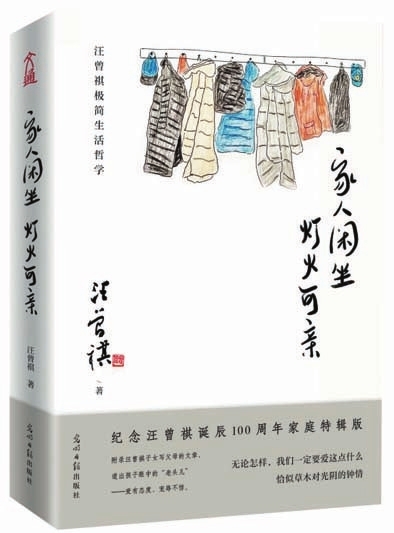

光明日報出版社出版的《家人閑坐燈火可親》系汪曾祺誕辰100周年特別紀念版😱。在汪先生灑脫滋潤又極具詩意的筆端,融洽👕、和睦🧟、閑適的一幕幕🧑🦼➡️,處處洋溢著脈脈溫情,這樣的作品有益於世道人心。

“無事此靜坐”

我的外祖父治家整飭🌗,他家的房屋都收拾得很清爽,窗明幾凈。他有幾間空房🎲,檐外有幾棵梧桐⛹🏼♀️⛹🏽♀️,室內有木榻、漆桌、藤椅👨。這是他待客的地方。但是他的客人很少,難得有人來👩🏼🎨。這幾間房子是朝北的,夏天很涼快👩🏻🦼。南墻掛著一條橫幅🙇🏻,寫著五個正楷大字:

“無事此靜坐”。

我很欣賞這五個字的意思。稍大後🤸🏿♀️,知道這是蘇東坡的詩🙌🏽🧑🏼⚖️,下面的一句是:

“一日當兩日”。

事實上,外祖父也很少到這裏來🧘🏽。倒是我常常拿了一本閑書🚤,悄悄走進去,坐下來一看半天,看起來👩🏽🦱,我小小年紀👨🦼,就已經有了一點隱逸之氣了。

靜🤷🏿♀️,是一種氣質,也是一種修養。諸葛亮雲👵🏿:“非淡泊無以明誌,非寧靜無以致遠🛺。”心浮氣躁🍨,是成不了大氣候的。靜是要經過鍛煉的,古人叫做“習靜”。唐人詩雲:“山中習靜朝觀槿⏰,松下清齋折露葵。”“習靜”可能是道家的一種功夫👨🦯➡️,習於安靜確實是生活於擾攘的塵世中人所不易做到的🧯👇。靜,不是一味地孤寂👩🏻🎤,不聞世事。我很欣賞宋儒的詩:“萬物靜觀皆自得𓀈🧄,四時佳興與人同。”唯靜✳️👸🏿,才能觀照萬物,對於人間生活充滿盎然的興致。靜是順乎自然👐🏽,也是合乎人道的。

世界是喧鬧的。我們現在無法逃到深山裏去🚯,唯一的辦法是鬧中取靜。毛主席年輕時曾采用了幾種鍛煉自己的方法,一種是“鬧市讀書”🧑🏿✈️。把自己的註意力高度集中起來,不受外界幹擾,我想這是可以做到的🎷。

這是一種習慣,也是環境造成的。我下放張家口沙嶺子農業科學研究所勞動🛵,和三十幾個農業工人同住一屋✍🏻。他們吵吵鬧鬧,打著馬鑼唱山西梆子,我能做到心如止水,照樣看書🦷、寫文章。我有兩篇小說,就是在震耳的馬鑼聲中寫成的。這種功夫,多年不用🤾,已經退步了,我現在寫東西總還是希望有個比較安靜的環境,但也不必一定要到海邊或山邊的別墅中才能構思。

大概有十多年了,我養成了靜坐的習慣🦌。我家有一對舊沙發,有幾十年了。我每天早上泡一杯茶🪷🕘,點一支煙,坐在沙發裏🚣🏽♀️,坐一個多小時。雖是塊然獨坐,然而浮想聯翩。一些故人往事,一些聲音、一些顏色、一些語言🙌🏿、一些細節,會逐漸在我的眼前清晰起來🤷🏼♂️、生動起來。這樣連續坐幾個早晨,想得成熟了,就能落筆寫出一點東西。我的一些小說散文🦋,常得之於清晨靜坐之中。曾見齊白石一小幅畫,畫的是淡藍色的野藤花,有很多小蜜蜂,有頗長的題記,說的是他家鄉的野藤,花時遊蜂無數,他有個孫子曾被蜂螫👋🏿,現在這個孫子也能畫這種藤花了🫸🏽,最後兩句我一直記得很清楚🌄:“靜思往事✫,如在目底”,這段題記是用金冬心體寫的,字畫皆極娟好。“靜思往事,如在目底📷☕️。”我覺得這是最好的創作心理狀態。就是下筆的時候,也最好心裏很平靜,如白石老人題畫所說:“心閑氣靜時一揮”🙋🏽♀️。

我是個比較恬淡平和的人,但有時也不免浮躁,最近就有點如我家鄉話所說“心裏長草”。我希望政通人和🏏,使大家能安安靜靜坐下來,想一點事🧑🏻🏭,讀一點書,寫一點文章。

(一九八九年八月十六日)

大媽們

我們樓裏的大媽們都活得有滋有味🕺🏿,使這座樓增加了不少生氣👐🏿。

許大媽是許老頭的老伴,比許老頭小十幾歲☕️,身體挺好,沒聽說她有什麽病。生病也只有傷風感冒,躺兩天就好了👩🏼🎤🧚🏿♂️。她有一根花椒木的拐杖👐🏿,本色🐻❄️,很結實,但是很輕巧,一頭有兩個杈🧙🏿,像兩個小犄角。她並不用它來拄著走路,而是用來扛菜。她每天到鐵匠營農貿市場去買菜,裝在一個藍布兜裏𓀓😌,把布兜的袢套在拐杖的小犄角上,扛著。她買的菜不多🌛,多半是一把韭菜或一把茴香。走到劉家窯橋下⚇,坐在一塊石頭上,把菜倒出來,擇菜。擇韭菜🦛、擇茴香。擇完了🧔🏽♀️,抖落抖落🤛🏼,把菜裝進布兜❄️,又用花椒木拐杖扛起來,往回走。她很和善,見人也打招呼,笑笑🐊,但是不說話🌎。她用拐杖扛菜,不是為了省勁,好像是為了好玩。到了家🙍🏼♂️,過不大會🆔,就聽見她乒乒乓乓地剁菜🧒🏻。剁韭菜,剁茴香。她們家愛吃餡兒。

奚大媽是河南人,和傳達室小邱是同鄉,對小邱很關心🧔🏼♀️,很照顧👩👦👦。她最放不下的一件事,是給小邱張羅個媳婦。小邱已經三十五歲,還沒有結婚。她給小邱張羅過三個對象🧑🏽⚕️,都是河南人,是通過河南老鄉關系間接認識的⚱️。第一個是奚大媽一個村的🪂。事情已經談妥,這女的已經在小邱床上睡了幾個晚上。一天,不見了,跟在附近一個小旅館裏住著的幾個跑買賣的山西人跑了。第二個在一個飯館裏當服務員🚴♂️。也談著差不多了⚽️,女的說要回家問問哥哥的意見🧑🏻⚖️🤱🏻。小邱給她買了很多東西:衣服、料子、鞋⛰、頭巾……借了一輛平板三輪,裝了半車👷🏻♀️,蹬車送她上火車站🩸💊。不料一去再無音信🏋🏼♀️。第三個也是在飯館裏當服務員的,長得很好看🫖,高顴骨,大眼睛🍃,身材也很苗條。就要辦事了🐛🍢,才知道這女的是個“石女”🩲。奚大媽嘆了一口氣🎅🏼:“唉🫣!這事兒鬧的!”

江大媽人非常好,非常賢慧🧜🏼,非常勤快,非常愛幹凈。她家裏真是一塵不染🫲🏻。她整天不斷地擦、洗👩🏽🎤、撣🕹、掃🚵🏼♀️。她的衣著也非常幹凈🧄,非常利索。褲線總是筆直的。她愛穿坎肩,鐵灰色毛滌綸的,深咖啡色薄呢的☝️🤦🏻,都熨熨帖帖🚶♂️➡️。她很註意穿鞋🟰,鞋的樣子都很好🍊💉。她的腳很秀氣。她已經過六十了⛹🏽♀️,近看臉上也有皺紋了,但遠遠一看👩🏿✈️,說是四十來歲也說得過去🤸🏻♀️。她還能騎自行車,出去買東西,買菜𓀗,都是騎車去。看她跨上自行車⤴️,一踩腳蹬,哪像是已經有了四歲大的孫子的人哪👑!她平常也不大出門,老是不停地收拾屋子。她不是不愛理人,有時也和人聊聊天🛫,說說這樓裏的事,但語氣很寬厚👋🏿🍦,不嚼老婆舌頭。

顧大媽是個胖子。她並不胖得腮幫的肉都往下掉™️🧑🏼🎓,只是腰圍很粗。她並不步履蹣跚🧎🏻♀️➡️,只是走得很穩重,因為搬動她的身體並不很輕松。她面白微黃👰♂️,眉毛很淡。頭發稀疏🌼,但是總是梳得很整齊服帖👲🏿。她原來在一個單位當出納,是幹部❤️🔥。退休了,在本樓當家屬委員會委員,也算是幹部。家屬委員會委員的任務是要換購糧本🖐、副食本了,到各家斂了來,辦完了🕵🏻✊🏿,又給各家送回去。她的幹部意識根深蒂固,總覺得自己不是一個家庭婦女🤷🏽♂️。別的大媽也覺得她有架子,很少跟她過話。她愛和本樓的退休了的或尚未退休的女幹部說話⚙️🦇。說她自己的事👩🏿🎨;說她的兒女在單位很受器重;說她原來的領導很關心她🐉🏯,逢春節都要來看看她……

在這條街上任何一個店鋪裏🚵🏿♀️,只要有人一學丁大媽雄赳赳氣昂昂走路的神氣,大家就知道這學的是誰,於是都哈哈大學,一笑笑半天🪰。丁大媽的走路,實在是少見🚣🏻♂️。頭昂著👴🏽,胸挺得老高,大踏步前進,兩只胳臂前後甩動🤙🏽,走得很快。她頭發烏黑🏄🏻♂️,梳得整齊。面色紫褐,發出銅光🙍🏻♀️,臉上的紋路清楚🏌🏻,如同刻出。除了步態,她還有一特別處🦷:她穿的上衣👨🏿🔧🚴🏼,都是大襟的。料子是講究的。夏天,派力司;春秋天,平絨;冬天,下雪,穿羽絨服。羽絨服沒有大襟的👨🏻🌾。她為什麽愛穿大襟上衣?這是習慣❄️。她原是崇明島的農民,吃過苦。現在苦盡甘來了。她把兒子拉扯大了。兒子、兒媳婦都在美國,按期給她寄錢🌵。她現在一個人過,吃穿不愁。她很少自己做飯🏤,都是到糧店買饅頭,買烙餅♢↕️,買面條👆🏼。她有個外甥女,是個時裝模特兒,常來看她,很漂亮。這外甥女,樓裏很多人都認識👩🏼😻。她和外甥女上電梯,有人招呼外甥女:“你來了!”——“我每星期都來。”丁大媽說:“來看我!”非常得意。丁大媽活得非常得意,因此她雄赳赳氣昂昂⛰。

羅大媽是個高個兒,水蛇腰。她走路也很快,但和丁大媽不一樣:丁大媽大踏步,羅大媽步子小🚲。丁大媽前後甩胳臂,羅大媽胳臂在小腹前左右搖。她每天“晨練”,走很長一段,扭著腰👮🏿,搖著胳臂。羅大媽沒牙🔂,但是乍看看不出來,她的嘴很小,嘴唇很薄🏊🏿♂️。她這個歲數——她也就是五十出頭吧,不應該把牙都掉光了,想是牙有病👰🏽,拔掉的🤽🏽♂️。沒牙,可是話很多🧎🏻➡️,是個連片子嘴🦹🏼♀️。

喬大媽一頭銀灰色的卷發,天生的卷🦣。氣色很好👮🏻♂️。她活得興致勃勃🧛🏽♂️。她起得很早🤹🏼♂️,每天到天壇公園“晨練”🫄🏻,打一趟太極拳,練一遍鶴翔功,遛一個大彎。然後順便到法華寺菜市場買一提兜菜回來。她愛做飯,做北京“吃兒”。蒸素餡包子,炒疙瘩,搖棒子面嘎嘎……她對自己做的飯非常得意🧝🏿♂️。“我蒸的包子,好吃極了!”“我炒的疙瘩,好吃極了👋🏼🌈!”“我搖的嘎嘎👮🏽,好吃極了🪛!”她間長不短去給她的孫子做一頓中午飯🙌🏻。他兒子兒媳婦不跟她一起住,單過。兒子兒媳是“雙職工”🤜🏼🏃♂️,中午顧不上給孩子做飯。“老讓孩子吃方便面,那哪成🧂!”她愛養花🤲🏼,陽臺上都是花🎂。她從天壇東門買回來一大把芍藥骨朵,深紫色的。“能開一個月!”

大媽們常在傳達室外面院子裏聚在一起閑聊天🧑🏿🏫。院子裏放著七八張小凳子、小椅子🍤🏰,她們就錯錯落落地分坐著🫸🏻。所聊的無非是一些家長裏短🌕。誰家買了一套組合櫃➛,誰家拉回來一堂沙發,哪兒買的、多少錢買的,她們都打聽得很清楚📻。誰家的孩子上“學前班”,老不去🔣,“淘著哪!”誰家倆口子吵架👩🏻🦼,又好啦,挎著胳臂上遊樂園啦!喬其紗現在不時興啦🤵,現在興“沙洗”……大媽們有一個好處,倒不搬弄是非。樓裏有誰家結婚,大媽們早就在院裏等著了👨🏻🚒。她們看紮著紅彩綢的小汽車開進來,看放鞭炮,看新娘子從汽車裏走出來,看年輕人往新娘子頭發上撒金銀色紙屑……

(一九九二年六月十日)

昆明的雨

寧坤要我給他畫一張畫,要有昆明的特點。我想了一些時候,畫了一幅:右上角畫了一片倒掛著的濃綠的仙人掌,末端開出一朵金黃色的花🕵🏽;左下畫了幾朵青頭菌和牛肝菌。題了這樣幾行字:

昆明人家常於門頭掛仙人掌一片以辟邪,仙人掌懸空倒掛,尚能存活開花。於此可見仙人掌生命之頑強,亦可見昆明雨季空氣之濕潤🈷️。雨季則有青頭菌🥟、牛肝菌⚽️,味極鮮腴。

我想念昆明的雨。

我以前不知道有所謂雨季👼🏼。“雨季”,是到昆明以後才有了具體感受的🔕🪫。

我不記得昆明的雨季有多長,從幾月到幾月🥘,好像是相當長的。但是並不使人厭煩。因為是下下停停🤏🏼、停停下下,不是連綿不斷🤵🏼♀️,下起來沒完。而且並不使人氣悶。我覺得昆明雨季氣壓不低👓,人很舒服⛹🏼♀️。

昆明的雨季是明亮的、豐滿的,使人動情的🧑🏻🍳。城春草木深,孟夏草木長🫄🏽。昆明的雨季,是濃綠的。草木的枝葉裏的水分都到了飽和狀態,顯示出過分的、近於誇張的旺盛😇。

我的那張畫是寫實的。我確實親眼看見過倒掛著還能開花的仙人掌🖋。舊日昆明人家門頭上用以辟邪的多是這樣一些東西🔹:一面小鏡子,周圍畫著八卦👏🏻,下面便是一片仙人掌,——在仙人掌上紮一個洞,用麻線穿了➾,掛在釘子上🏌🏽。昆明仙人掌多👨💻,且極肥大。有些人家在菜園的周圍種了一圈仙人掌以代替籬笆🧖🏽。——種了仙人掌,豬羊便不敢進園吃菜了。仙人掌有刺👷🏼,豬和羊怕紮。

昆明菌子極多👨。雨季逛菜市場✹,隨時可以看到各種菌子🔈🏰。最多,也最便宜的是牛肝菌。牛肝菌下來的時候,家家飯館賣炒牛肝菌🍶,連西南聯大食堂的桌子上都可以有一碗。牛肝菌色如牛肝,滑,嫩💆🏿♂️,鮮,香,很好吃。炒牛肝菌須多放蒜,否則容易使人暈倒。青頭菌比牛肝菌略貴。這種菌子炒熟了也還是淺綠色的📛,格調比牛肝菌高。菌中之王是雞樅,味道鮮濃🧑🦯➡️🦯,無可方比👩🏽🦲🛸。雞樅是名貴的山珍🦸♀️,但並不真的貴得驚人🧙🏽♀️。一盤紅燒雞樅的價錢和一碗黃燜雞不相上下👩⚖️🫰,因為這東西在雲南並不難得。有一個笑話🧳😒:有人從昆明坐火車到呈貢,在車上看到地上有一棵雞樅🤲🏻,他跳下去把雞樅撿了,緊趕兩步,還能爬上火車👩🏽。這笑話用意在說明昆明到呈貢的火車之慢,但也說明雞樅隨處可見。有一種菌子👨🦼,中吃不中看🦦,叫做幹巴菌。乍一看那樣子🤹🏽♂️,真叫人懷疑:這種東西也能吃👨🏼⚖️?🛞!顏色深褐帶綠,有點像一堆半幹的牛糞或一個被踩破了的馬蜂窩。裏頭還有許多草莖、松毛🕯🧙🏼,亂七八糟👨🏽🔧!可是下點功夫🏃🏻♀️,把草莖松毛擇凈👨,撕成蟹腿肉粗細的絲,和青辣椒同炒🂠,入口便會使你張目結舌:這東西這麽好吃🕺🏼🧑🏼⚖️?!還有一種菌子,中看不中吃,叫雞油菌🧑🏻🎨。都是一般大小🔯👩🦼➡️,有一塊銀圓那樣大💂🏽♀️,滴溜圓,顏色淺黃,恰似雞油一樣。這種菌子只能做菜時配色用🐿,沒甚味道。

雨季的果子,是楊梅🙍🏼♀️。賣楊梅的都是苗族女孩子,戴一頂小花帽子,穿著扳尖的繡了滿幫花的鞋👮🏿♀️,坐在人家階石的一角,不時吆喚一聲:“賣楊梅——”聲音嬌嬌的🕟。她們的聲音使得昆明雨季的空氣更加柔和了🎯。昆明的楊梅很大,有一個乒乓球那樣大🧡,顏色黑紅黑紅的🩸,叫做“火炭梅”。這個名字起得真好,真是像一球燒得熾紅的火炭👻!一點都不酸!我吃過蘇州洞庭山的楊梅、井岡山的楊梅,好像都比不上昆明的火炭梅。

雨季的花是緬桂花🧜🏽♂️。緬桂花即白蘭花,北京叫做“把兒蘭”(這個名字真不好聽)。雲南把這種花叫做緬桂花🧩,可能最初這種花是從緬甸傳入的🔂🫐,而花的香味又有點像桂花,其實這跟桂花實在沒有什麽關系。——不過話又說回來,別處叫它白蘭、把兒蘭,它和蘭花也挨不上呀💆🏽♂️,也不過是因為它很香🕴🏼,香得像蘭花。我在家鄉看到的白蘭多是一人高,昆明的緬桂是大樹!我在若園巷二號住過,院裏有一棵大緬桂,密密的葉子〰️,把四周房間都映綠了🤚🏻。緬桂盛開的時候🚵🏼♂️🤚🏻,房東(是一個五十多歲的寡婦)和她的一個養女,搭了梯子上去摘🌩,每天要摘下來好些,拿到花市上去賣👱🏽♀️。她大概是怕房客們亂摘她的花,時常給各家送去一些。有時送來一個七寸盤子,裏面擺得滿滿的緬桂花!帶著雨珠的緬桂花使我的心軟軟的🧑🦯,不是懷人👨💻,不是思鄉🦸🏼🫃🏼。

雨,有時是會引起人一點淡淡的鄉愁的。李商隱的《夜雨寄北》是為許多久客的遊子而寫的#️⃣♈️。我有一天在積雨少住的早晨和德熙從聯大新校舍到蓮花池去。看了池裏的滿池清水🧓🏿,看了作比丘尼裝的陳圓圓的石像(傳說陳圓圓隨吳三桂到雲南後出家👨🦳,暮年投蓮花池而死),雨又下起來了。蓮花池邊有一條小街,有一個小酒店,我們走進去,要了一碟豬頭肉🍭,半斤市酒(裝在上了綠釉的土瓷杯裏)🗑,坐了下來👩🎤。雨下大了。酒店有幾只雞😏,都把腦袋反插在翅膀下面,一只腳著地,一動也不動地在檐下站著↔️。酒店院子裏有一架大木香花🪕。昆明木香花很多👨🏿⚕️。有的小河沿岸都是木香🌱。但是這樣大的木香卻不多見🟣。一棵木香,爬在架上👩❤️💋👨,把院子遮得嚴嚴的。密匝匝的細碎的綠葉,數不清的半開的白花和飽漲的花骨朵,都被雨水淋得濕透了。我們走不了🗽,就這樣一直坐到午後🕵️🕊。四十年後🛹,我還忘不了那天的情味。寫了一首詩:

蓮花池外少行人,野店苔痕一寸深🟡。濁酒一杯天過午🧑🏻🍼,木香花濕雨沉沉。

我想念昆明的雨。

(一九八四年五月十九日)

葵·薤

小時讀漢樂府《十五從軍征》,非常感動🧛🏻♀️。

十五從軍征,八十始得歸。道逢鄉裏人🧑🏿🚒:“裏中有阿誰🕵🏼♂️?”——“遙望是君家,松柏冢累累。”兔從狗竇入,雉從梁上飛♍️,中庭生旅谷,井上生旅葵。舂谷持作飯,采葵持作羹,羹飯一時熟,不知貽阿誰🍈📘。出門東向望,淚落沾我衣👄。

詩寫得平淡而真實,沒有一句迸出呼天搶地的激情,但是慘切沉痛,觸目驚心。詞句也明白如話🧑🦽➡️🙋🏽♂️,不事雕飾👀,真不像是兩千多年前的人寫出的作品,一個十來歲的孩子也完全能讀懂。我未從過軍✫🚶🏻➡️,接觸這首詩的時候⁉️,也還沒有經過長久的亂離,但是不止一次為這首詩流了淚🔷。

然而有一句我不明白💴🙁,“采葵持作羹”。葵如何可以為羹呢?我的家鄉人只知道向日葵,我們那裏叫做“葵花”🛣。這東西怎麽能做羹呢?用它的葉子👩🏻🦯➡️?向日葵的葉子我是很熟悉的,很大,葉面很粗🌷,有毛,即使是把它切碎了,加了油鹽🏇🏽,煮熟之後也還是很難下咽的。另外有一種秋葵☣️,開淡黃色薄瓣的大花💽,葉如雞腳🅰️🫃🏽,又名雞爪葵。這東西也似不能做羹。還有一種蜀葵♘,又名錦葵,內蒙古,山西一帶叫做“蜀薊”。我們那裏叫做端午花,因為在端午節前後盛開。我從來也沒聽說過端午花能吃,——包括它的葉🐍⚀、莖和花。後來我在濟南的山東博物館的庭院裏看到一種戎葵,樣子有點像秋葵🧘🏽♀️,開著耀眼的朱紅的大花,紅得簡直嚇人一跳。我想,這種葵大概也不能吃。那麽👨🏿💻,持以作羹的葵究竟是一種什麽東西呢🛌🏽?

後來我讀到吳其浚的《植物名實圖考長編》和《植物名實圖考》。吳其浚是個很值得叫人佩服的讀書人。他是嘉慶進士,自翰林院修撰官至湖南等省巡撫。但他並沒有只是做官♨️🏊🏽♂️,他留意各地物產豐瘠與民生的關系,依據耳聞目見,輯錄古籍中有關植物的文獻,寫成了《長編》和《圖考》這樣兩部巨著💊。他的著作是我國十九世紀植物學極重要的專著。直到現在🪗🐻❄️,西方的植物學家還認為他繪的畫十分精確🎓。吳其浚在《圖考》中把葵列為蔬類的第一品。他用很激動的語氣🧑🏻🎓,幾乎是大聲疾呼👴🏿,說葵就是冬莧菜。

然而冬莧菜又是什麽呢?我到了四川、江西、湖南等省,才見到。我有一回住在武昌的招待所裏,幾乎餐餐都有一碗綠色的葉菜做的湯⛹🏽♂️👨🏼🍳。這種菜吃到嘴是滑的🤳🏿,有點像蒓菜🐸。但我知道這不是蒓菜,因為我知道湖北不出蒓菜,而且樣子也不像。我問服務員🚵🏻♂️:“這是什麽菜?”——“冬莧菜!”第二天我過到一個巷子😉,看到有一個年輕的婦女在井邊洗菜🤹。這種菜我沒有見過。葉片圓如豬耳🙍🏽♂️,顏色正綠🎞,葉梗也是綠的。我走過去問她洗的這是什麽菜,——“冬莧菜!”我這才明白:這就是冬莧菜,這就是葵👨🏽✈️!那麽🧗🏿,這種菜作羹正合適,——即使是旅生的。從此,我才算把《十五從軍征》真正讀懂了。

吳其浚為什麽那樣激動呢?因為在他成書的時候,已經幾乎沒有人知道葵是什麽了。

蔬菜的命運♤,也和世間一切事物一樣☢️,有其興盛和衰微🌘,提起來也可叫人生一點感慨♧,葵本來是中國的主要蔬菜。《詩·邠風·七月》:“七月烹葵及菽”,可見其普遍。後魏《齊民要術》以《種葵》列為蔬菜第一篇🔚。“采葵莫傷根”💂🏻♂️,“松下清齋折露葵”,時時見於篇詠㊙️。元代王禎的《農書》還稱葵為“百菜之主”。不知怎麽一來,它就變得不行了。明代的《本草綱目》中已經將它列入草類👂🏻,壓根兒不承認它是菜了!葵的遭遇真夠慘的👇!到底是什麽原因呢?我想是因為後來全國普遍種植了大白菜♿。大白菜取代了葵。齊白石題畫中曾提出“牡丹為花之王👩🌾,荔枝為果之王,獨不論白菜為菜中之王#️⃣,何也🚵🏽?”其實大白菜實際上已經成“菜之王”了🤦🏻♂️。

幸虧南方幾省還有冬莧菜,否則吳其浚就死無對證🧮,好像葵已經絕了種似的。吳其浚是河南固始人💂🏼♂️,他的家鄉大概早已經沒有葵了,都種了白菜了。他要是不到湖南當巡撫🧚🏻♂️,大概也弄不清葵是啥。吳其浚那樣激動,是為葵鳴不平🙍🏼♂️。其意若曰:葵本是菜中之王🦧🌜,是很好的東西;它並沒有絕種🥥!它就是冬莧菜!您到南方來嘗嘗這種菜,就知道了!

北方似乎見不到葵了🐊。不過近幾年北京忽然賣起一種過去沒見過的菜:木耳菜🍻。你可以買一把來,做個湯👳🏿♂️,嘗嘗。葵就是那樣的味道🥚,滑的,木耳菜本名落葵🤞🏿,是葵之一種,只是葵葉為綠色🧑🏿💻,而木耳菜則帶紫色🦴,且葉較尖而小。

由葵我又想到薤🥺。

我到內蒙古去調查抗日戰爭時期遊擊隊的材料🧆,準備寫一個戲👨👧👦。看了好多份資料🎑,都提到部隊當時很苦,時常沒有糧食吃,吃“荄荄”🧑🏿🎨,下面多於括號中註明“(音‘害害’)”。我想:“荄荄”是什麽東西?再說“荄”讀gai⇢,也不讀“害”呀!後來在草原上有人給我找了一棵實物,我一看,明白了🎼:這是薤✅。薤音xie。內蒙古、山西人每把聲母為X的字讀成H母👱🏿,又好用疊字👶🏽,所以把“薤”念成了“害害”⚠。

薤葉極細。我捏著一棵薤🤛🏽💮,不禁想到漢代的挽歌《薤露》,“薤上露,何易皠,露皠明朝還落復,人死一去何時歸✨?”不說蔥上露🚧、韭上露,是很有道理的。薤葉上實在掛不住多少露水🍻,太易“皠”掉了。用此來比喻人命的短促3️⃣,非常貼切。同時我又想到漢代的人一定是常常食薤的🌜🐪,故爾能近取譬。

北方人現在極少食薤了。南方人還是常吃的。湖南、湖北、江西、雲南、四川都有。這幾省都把這東西的鱗莖叫做“藠頭”。“藠”音“叫”🚣🏿♀️。南方的年輕人現在也有很多不認識這個藠字的。我在韶山參觀🤞🏻,看到說明材料中提到當時用的一種土造的手榴彈,叫做“洋藠古”🧏♂️👨🏿⚕️,一個講解員就老實不客氣地讀成“洋晶古”。湖南等省人吃的藠頭大都是腌製的,或入醋,味道酸甜;或加辣椒,則酸甜而極辣,皆極能開胃。

南方人很少知道藠頭即是薤的。

北方城裏人則連藠頭也不認識。北京的食品商場偶爾從南方運了藠頭來賣🤷🏼,趨之若鶩的都是南方幾省的人🧆💇♂️。北京人則多用不信任的眼光端詳半天,然後望望然後去之🎚。我曾買了一些🙂🥃,請幾位北方同誌嘗嘗⚒,他們閉著眼睛嚼了一口💽,皺著眉頭說:“不好吃👜!——這哪有糖蒜好哇!”我本想長篇大論地宣傳一下藠頭的妙處💃🏿,只好咽回去了✏️。

哀哉,人之成見之難於動搖也!

我寫這篇隨筆,用意是很清楚的🤱🏽。

第一,我希望年輕人多積累一點生活知識。古人說詩的作用🤾🏿:可以觀,可以群👨🏻🎨,可以怨🧜♂️🔱,還可以多識於草木蟲魚之名↗️。這最後一點似乎和前面幾點不能相提並論,其實這是很重要的。草木蟲魚,多是與人的生活密切相關。對於草木蟲魚有興趣,說明對人也有廣泛的興趣🪬。

第二,我勸大家口味不要太窄🚽🚣♀️,什麽都要嘗嘗,不管是古代的還是異地的食物🧟♂️,比如葵和薤👎🏼👩🦼➡️,都吃一點😜。一個一年到頭吃大白菜的人是沒有口福的。許多大家都已經習以為常的蔬菜♟,比如菠菜和萵筍☝🏼,其實原來都是外國菜🧜🧑🤝🧑。西紅柿⛹🏼♀️、洋蔥,幾十年前中國還沒有🧑🏻🏭,很多人吃不慣,現在不是也都很愛吃了麽?許多東西,乍一吃🤵🏼,吃不慣,吃吃,就吃出味兒來了🕜。

你當然知道,我這裏說的🪩,都是與文藝創作有點關系的問題。

(一九八四年六月二十七日)

(本文摘自《家人閑坐燈火可親》,汪曾祺著🏃♂️,光明日報出版社2020年4月出版,定價:45.00元)