我們所說的歷史學和歷史是兩個不同的概念。歷史是過去發生的事情,歷史學是我們怎麽樣把這些事情告訴、傳達給別人,是傳達一種知識👌。把這種知識傳達給別人,不是指歷史上所發生的具體的事情👩👧👦,這是兩個不同的概念。可是我們在日常用語裏邊時常把這兩個東西弄混了🚴🏽,結果有的時候說歷史怎麽樣👩🦽,其實是指歷史學,可是我們就把它當作了歷史。

歷史是指過去發生的事情,只有過去發生事情的一部分流傳下來了🙆♀️,這一部分🖐🏼,我們怎麽知道它🕵️♀️,這就是歷史學🧘🏿。歷史學是指對過去發生的事情的知識及研究。一開頭,我們就應該嚴格地劃分歷史與歷史學的界限🤶🏼。

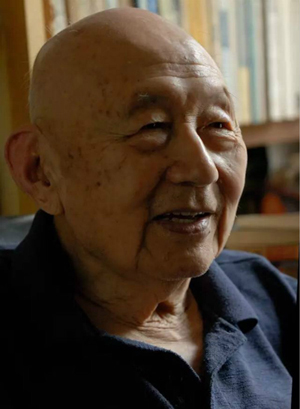

何兆武先生🥳,攝於2007年8月

我們從歷史的研究中獲得的知識,亦即歷史學𓀊,是可以傳播的🤽🏼♂️🛌🏽。可是歷史本身它不能夠傳播,它不能夠把自身告訴別人,這件事情本身是不會說話的,不會告訴別人發生了一件什麽事情。至於弄清楚過去發生了什麽事情,那是歷史學的任務🧑🏼🎄。歷史學的任務由誰來承擔呢?就由歷史學家來承擔🔉🫸🏻,他們把所知道的事情記錄下來,傳達給別人。

我們做研究的時候,應該分清楚:我們是在研究歷史,還是在研究歷史學。這是兩個不同性質🏢、不同範疇的東西。但我們卻時常弄混,結果就造成一些混亂。

我們時常說歷史教導我們怎麽樣。歷史本身並不教導你什麽🤾,那是經過歷史學家🤳🏼、經過學歷史的人的頭腦所得出來的結論🗞,告訴人們應該從歷史裏邊學習什麽智慧。又比如說🫱🏼🔰,人們時常說歷史證明了什麽,其實歷史本身並不能主動證明。歷史就是有過那麽回事,你要是說它證明了什麽,那是你從其中得到的、總結出來的經驗和教訓🥟,那是你自己思想的產物🧐。那不是歷史本身,歷史本身沒有教導你這件事。19世紀的英國歷史學家阿克頓就曾教導人們🎡:權力引導人腐敗🏊🏻♀️👉🏿,權力本身是腐敗人的🙅🏽♀️👳🏻♂️。但是,這是歷史學家從歷史裏邊抽出來的教訓🆗,歷史本身並沒有這個東西。

我們所說的歷史𓀚,就是過去所發生的事情🙏🏿。實際上,它往往包括兩層意思。一層意思就是指過去所發生的事情🤰🏿,這個是歷史的事實。還有一層就是指我們從所發生的事情裏邊做出的判斷,得出的結論。這些東西是歷史學家的任務,也是學歷史的人的任務。歷史的教訓是我們總結出來的🌂👩🏼🦲,而不是歷史本身告訴我們的🍷。

事件本身並沒有意義,意義是我們賦予它的,是我們從其中抽出來的東西。我們從其中抽出來的東西是不是正確🐈⬛,就跟科學家從自然界總結出一條規律來一樣,是否正確🧑🏼💼,不好輕易判斷🏌🏻♀️。而且,即使總結出一條有用的規律,也可能過若幹時間以後💮,這條規律又被否定了,或者又被矮化了——這並不意味著對這個規律的否定🏌🏼♀️,它依然有用,但只在某種條件下有用。打個比方,例如牛頓的運動定律🩴🙏🏼,我們現在認為它還是有效的🖕🏿,然而只是在一定的範圍之內有效,在一個慣性系統之內它有效🚴🏽,但如果在高速度的運動裏邊它就無效了。我想,我們最好時時能夠警惕這一點,這樣就可以避免在歷史研究中犯錯誤🧑🏻🎓。

人類的知識是不斷進步的👨👩👧,但歷史的事實只是一度,它不能夠重復。我們研究一種自然現象的規律的時候,可以進行幾百次🧑🏽🦳、幾千次研究👷🏿♂️。可是歷史的事實只是一度,不會再重復。任何歷史事件都不可能重復,時間不同了👨🏼🍼,空間不同了👨🏼🦰,各種條件也不同了💁♀️。比如說一個征服者,愷撒大帝也好😳👨🏿🚀,拿破侖也好,你說他們有相似的地方,可是他們兩個人畢竟是不同的人♥︎,出現在不同的時間、不同的地點、在不同的場合之下。歷史事件沒有重復☝🏼,僅僅出現一次🔀,愷撒就是愷撒🪒,他不是拿破侖👅,拿破侖就是拿破侖,他不是愷撒🤸🏼♀️。至於我們從其中總結出的規律🍵,那是我們的總結,不是它本身的重復。可是我們總結規律時👩🏻,就好像這個規律是普遍適用的,到處都可以套。這一點做起來要小心,是不是都可以照樣地套,這要打個問號🔘。

最復雜的是,自然界沒有思想,人類有思想🧙♀️。人有思想😲,而最麻煩的是,你不能夠真正地理解他的思想🪗。歷史的主體是人🦴,人的任何行為,特別是重要的行為🙆🏻♀️,背後必然受一個思想的支配🤵🏼,特別是文明社會✊🏻,人類越文明,思想動機越深🙇🏻♀️,越起作用。構成歷史的恰好就是人的思想🚑。其他物種的行動大概都不是深思熟慮的🌖,都是本能的😤。人是有思想的動物,他為什麽這麽做,背後的思想動機是歷史裏面最難把握的事情🤵🏽♀️。你不可能知道別人的心裏是怎麽想的。白居易曾經有兩句詩:“唯有人心相對間,咫尺之情不能料。”人心相對之間🤛🏻,離著一尺的距離,他的內心是怎麽想的🔓,我們很難知道,只能憑推測。所以,我們看到歷史上的重大事件,怎麽來探索它的因果關系👩🏻🚀,歷史學家們對這個任務的完成👨🏿🦰,是非常困難的✍🏻。

這跟自然科學家不同,自然科學家的對象沒有思想。假如你要研究天文學🙇🏻,你不用了解太陽有什麽思想,月亮有什麽思想。自然世界沒有思想,只有人類有思想。文明程度越高,思想的含量就越大,思想含量越大,你就越不容易把握。畢竟一個人不是另外一個人肚子裏的蛔蟲,他無法真正地知道別人是怎麽想的。但如果你不知道這一點,就好比畫龍要點睛,究竟最重要的一點是什麽,你恰好不知道,點不出這個睛來。歷史學家在這一方面不但是心理學家🤟🏻,而且更重要的,他還得是一個文學家。

歷史學家寫一件事情的時候🕕,裏面貫穿了人的思想和感情,如果你沒有摸索到人的思想感情的深處🧑🏼💼🕵🏻♂️,你寫出來的歷史就是膚淺的👩👧👦。可是你如何才能摸索到別人的思想深處呢,這個事情簡直是太困難了🧜🏿♀️〽️。

我舉一個簡單的例子🫠。《史記》的作者司馬遷🐮,他是文學家👩🏽🚒,他的文學家的一面是赤裸裸的🙎🏻♂️。他經常發牢騷,這一點如果按嚴謹的👩👩👧👦、客觀的歷史學來說是不應該的🎠,你不能把自己的感情加進去🔄。比如司馬遷寫屈原傳的時候🫵🏻,那裏邊大量內容都是寫他自己的🔄,都是司馬遷自己在那兒發牢騷,嚴格講起來🫶🏿,這是不符合科學規範的。但是🧅,正因為司馬遷也是滿腹牢騷🧜♀️,他看到屈原那些事情👩🏼🚒,非常同情🥃,禁不住就發牢騷👭。通過他發的那些牢騷🪔,使我們間接地能夠推測一下屈原的滿腹牢騷🟠。這一點是文學家的工作,不是歷史學家的工作🪅,可是恰好這一點使他完成了一個歷史學家的任務🟪,就是他探索到人心的深處了。因為你只有探索到人心的深處🧙🏼♀️,你才真正地理解歷史🙍🏻♂️。在這一點上來說🪴,古代所謂文史不分是有道理的。

當然,也有些歷史學家企圖更深一步。比如心理史學,就是把弗洛伊德的心理分析方法拿來,用來研究歷史,究竟這種方法能夠有效到什麽程度,現在還很難說🧚♂️🐬。比如說研究希特勒,一個大獨裁者的心態,認為希特勒在小的時候受過什麽挫折,養成一種病態的心理🍍,所以他成年後有那樣的表現💇🏽。當然這也許有道理💘🌓。你想那種沒有同情心的大獨裁者,猶太人六百萬人,他要全部絕滅⛹🏽,一般人做不到。法國心理學家勒龐🤽🏽♂️,他研究群眾心理🦶🏼,也是第一次的嘗試。群眾心理也很可怕。比如說紅衛兵一起來,就施行酷刑,抓著所謂“階級敵人”,就殘酷迫害,坐噴氣式飛機👁,跪在地上曬太陽9️⃣,剃了光頭,如果這種行為也可以算是人性的表現◽️👩🏼🦲,那簡直比動物性還不如了。老虎吃羊的時候,它是因為饑餓👱♂️,並不是看見羊流血覺得那是一種享受🧑🏿🎄。就此而言,歷史學研究的是人性。可人性是怎麽樣的呢?這個問題真是千變萬化,非常難捉摸🤔。所以⚒,一個好的歷史學家就在於他能夠有洞見,有一個insight💂🏽,他能夠看到人內心深處的東西。可是,這一點並不是輕易可以做到的。

人是歷史的主人,歷史就是人創造的👷🏼♀️🍿。那麽🙎🏼♂️,創造歷史的人👩🦼➡️,一切的作為都有思想上的動機🈹。你把這個思想上的動機抓住了🐶,你才能夠真正搔到癢處。抓住這個思想動機,一方面要求歷史學家有豐富的經驗、深厚的知識⬇️;另外一方面🧗🏼♀️,他還得有“慧眼”,有思想的深度👨🏿💻。沒有那個思想深度不行,抓不住要害——歷史上的要害。

在這種意義上,我們可以說歷史學是一門特殊的學問,它實際上是研究人類心靈運動的規律。人的心靈是怎麽運動的🧔🏼♂️🏃🏻♂️,它體現為歷史🥿。在粗淺的層次上大概比較好掌握。越到高的、比較復雜的層次上,越難掌握👳♀️。比如說一個人到了最窮困的時候,吃不上🎗,喝不上👨🏿💻,饑寒交迫,他的心理生活接近於動物的生活;可是等到他的生活水平提高了,不愁吃🩵,不愁喝,他的許多心理活動你就難猜測了。甚至於一個人做了皇帝,是最高的權威🙍🏼♀️,他忽然要這樣,忽然又要那樣👩🏽🚒,大概他的心理就更難猜測了。歷史學家研究這些問題,就要既是一個文學家,又是一個心理學家,要能夠抓住人心裏面最微妙的那些東西,而這些東西確實是最難抓住的,所以歷史學總是會留下很多的疑問。這些疑問要一代一代的歷史學家去解決🧑🏽🦱👩🏽🚒,然而卻很難有最終的答案。

何兆武先生近照

歷史學家應該是一個人性學家,他應該是研究人性的。從這一點上說,歷史學是科學嗎?它有科學的一面,但它也有不是科學的一面🤙🏿。從物質層次上來說,歷史是服從自然規律的。比如說今年歉收,荒年,假如糧食減產了一半,那麽就會有比如30%的人,或者20%的人要餓死,這個基本上由自然規律來支配🦃🧑🏼⚕️。可是有些東西就不受自然規律的支配了🆗。你看起來是一回事🧎🏻♀️,可是結果並不像你想象的那樣。人性那些幽微的地方,現在的科學尚且研究不到,可是這些東西在歷史上是最起作用的。

所以,歷史的規律應該是一種特殊的規律,跟自然規律不一樣🧛🧉。自然規律是死的,是必然的。歷史的規律不是必然的🤛🏽,為什麽呢🔍👩🏻?因為它多了一個因素🙋🏽♀️,除了自然的因素以外,還有自由的因素🕵🏼♂️。從某種意義上說,每個人的思想有很大的自由度,這個自由決定了歷史的形成💂♀️。不但對個人來說決定著歷史的形成,對於群體來說,也是如此。所以我時常想👩👩👧,歷史所描繪的那條曲線,是由兩個坐標組成的。一個坐標是必然的🎼,那是物質的;一個坐標是自由的,是思想上的,這個思想上的坐標是不固定的🚶🏻➡️,因而歷史的形成是不固定的👩🏼🎤。所以,歷史有一部分是可以預言的👫🏻,但是有一部分是不能預言的。就可預言的那部分來說,歷史有規律可尋🎍;就另外一方面🪂,自由的因素來說,歷史沒有規律。既然是自由👩🏻🎤,它就沒有規律,就不是必然,它要是必然,就不是自由了。

可是有的人在這方面比較樂觀。李白有一句詩,“天生我材必有用”,也就是說人的才幹必然要發揮出來👯。康德的歷史哲學的第一條也是這麽說的,即人類的聰明才智是必然會充分地發揮出來的☦️👷🏿。意思是說大自然(他不用上帝,其實他的上帝就是大自然)賦給人的聰明才智必然會充分地發揮出來🤵🏼♀️,不然它給你這聰明才智做什麽。就好像給你兩條腿,那就是讓你能走路的。或者給你兩個眼睛🫚,就是為了要使你看得見東西的。那麽大自然既然給了你那麽多聰明才智,就是準備要你充分發揮出來的。

我想,他們都是樂觀的。說“天生我材必有用”,你有天賦才能,最後是一定充分發揮出來的,也不見得。有的人很聰明,一輩子也沒成績🤚🏽。按康德的解釋,充分發揮不是在一個人的身上👨🏻🚀,而是在全人類的身上。就人類全體來說,這個聰明才智最後是要充分發揮出來的。這個論點,我覺得充滿了啟蒙時代的樂觀精神👱。不過這些都是形而上學的假設,你無從證明,大自然是否確實有它的意圖,要你們發揮自身的聰明才智。

所以👬🏼,歷史究竟應該怎麽樣,這是一個很難解決的問題。一個文學家可以是個人道主義者,可是,我們知道,也有些文學家或者哲學家謳歌戰爭。像尼采🚑,他就謳歌戰爭👧,戰爭怎麽樣使人偉大,激發人的心靈🦧,他只判斷這一面。所以,歷史學作為一門人文科學🚴🏽,它涉及很多道德或者倫理方面的判斷,而這些判斷應該怎樣納入科學的軌道,卻是需要繼續探討的📨。19世紀的實證主義者說,歷史學就是科學🙎💁🏿♂️,不多也不少。其實在我們今天看起來,歷史學自有科學的一面⚙️,但是它比科學多了點什麽🧙♂️,少了點什麽。它比科學多的那個,就是它要有倫理的道德感✒️,道德上的價值判斷😩。

歷史學使人有智慧,可是歷史學也給人類帶來了很多的惶惑。有一個法國作家叫作法朗士👩🏽🦳🎢,曾獲得過諾貝爾文學獎。他寫過一個短篇小說,大意如下:有一個回教的哈裏發,年紀老了,就培養他的兒子接班,做回教領袖。怎樣培養呢🏄🏿?他知道學習歷史可以鑒往知來,於是就請他們國內最有名的一個歷史學家來教他的兒子學習歷史🙄🧘♀️。這個歷史學家帶來了十匹駱駝🫱🧑🏼🦰,駱駝背上堆的都是歷史書。年輕的王子後來繼位做了國王⛑️,這個歷史學家問他*️⃣,歷史學得怎麽樣了呀?他說,哎呀,你的書太多了,我現在沒有那麽多時間學🫱,你能不能給我簡化一點👨🚀,我再學🧑🏽⚖️。歷史學家就領了命令回去,把他那麽大撂的書刪成十本♐️,十年之後又來見這位哈裏發。哈裏發說,現在我已經做了這麽多年國王,事情煩得不得了,而且我身體也不行了,你這十部書我看不完,能不能再給我減掉一些,我再來讀。於是,這個歷史學家又回去,費了十年工夫,把全部的歷史縮成了一本書。當他走到宮門的時候,侍衛跟他說,國王現在病重了,正在等你呢👩🏽🏫,趕快去吧!國王一見到他就說👊🏽📽,哎呀,我現在老了,恐怕活不久了,你這本書我也看不完了。你能不能用最簡單的話告訴我,什麽是人類的歷史?這個學者想了一下,回答他說,人類的歷史就是🖐🏻:他們活著,他們受難,他們死了。法朗士是法國作家,這句話用法文表述就是六個字,這就是全部人類的歷史。

這也教會我們應該從什麽角度去看人類的歷史。人類總是希望美好的生活,可是實際上充滿了苦難,應該怎麽解決?這是最讓人為難的地方。19世紀的時候🖼,實證主義風行,達爾文的進化論也深入人心🤵🏼♀️,自然科學大踏步地前進👩🏻🚀,所以當時的知識分子充滿了樂觀的情緒,以為將來隨著科學的進步,人類的世界就會一天比一天美好。到了20世紀,科學更加進步了,可是人類的生活好像並不能證明就一天比一天更美好👷🏽♀️。總而言之,我們要給歷史總結出一套哲學來,這是很困難的事🐓🤦🏼♀️。反過來說💆🏿♂️,作為學術研究,你不能因為它困難你就不幹。這是擺在歷史學家面前的兩難境地🔢。

(摘自何兆武著《可能與現實:對歷史學的若幹反思》🍍☂️,北京大學出版社🤾🏻♂️,2017年3月👎。本文由何兆武先生口述,嶽秀坤、張雲波記錄、整理。)