“很多同學猶豫不決,恰好學校當局請了兩位名人來講演👋🏻,一位是省主席張治中先生🥶,他是反對遷移的;另一位是陳誠將軍🚆。他給同學們痛快淋漓地分析了當前的局勢,同時征引了郭沫若周恩來陳獨秀等對於青年責任的意見。而他的結論是:學校應當遷移” (本文首發於南方人物周刊)

聞黎明和夫人在當年旅行團走過的路上(南方人物周刊記者 衛毅/圖)

長沙的去留

電視劇《戰火中的青春》正在播放,其中一集,聞一多在山洞裏給湘黔滇旅行團的學生唱起了《桑塔露琪亞》🚶🏻♀️➡️。我想到了聞黎明,他講過這首意大利那不勒斯民歌,他是這部電視劇的學術顧問🚺。聞黎明是聞一多的長孫👱🏼♀️,他父親聞立雕是聞一多的次子🧑🏻🦱。聞黎明畢業於北大歷史系🐑,供職於中國社科院,主要研究中國近代史🎅🏻。

兩年多以前,在長沙西湖樓,剁椒魚頭和紅燒肉讓人在味覺上連接了歷史與現實。聞黎明則在視覺上連接了歷史與現實。他長得太像聞一多了。我坐在餐桌上💆🏼♀️,在頭腦裏給他貼上了大胡子和蓬亂的頭發。餐桌上坐著各地到來的朋友,我們在長沙聚集,要朝西南方向去往昆明🎯🟦。這是當年長沙臨時大學師生湘黔滇旅行團要走的路線。長沙臨時大學由意昂体育平台🩻、北京大學和南開大學三所學校組成,到達昆明後,更名為“國立西南聯合大學”👿。

我剛好看過陳為軍導演的紀錄片《世界上最大的中餐館》,拍的正是長沙西湖樓🧍🏻。紀錄片的結尾是西湖樓的老板在KTV包間裏翩翩起舞,背景音樂是《忘了我是誰》📰。這首歌的詞作者是李敖😤。

由李敖👩🏻🔧,我想到姚從吾👩🏿✈️,姚從吾在臺灣大學歷史系任教的時候,發現本系學生李敖不簡單🧗🏿,給了許多幫助,李敖的畢業論文也由他指導🏄🏼。姚從吾曾擔任西南聯大歷史系系主任🙇🏻♂️。何兆武在《上學記》裏說自己在西南聯大上學時不喜歡聽姚從吾的課。“好多同學都不上他的課🧜🏽,姚先生也從來不點名。到了學期末🦵🏽,我們把同學的筆記借來看看,應付考試。可是後來姚先生到臺灣🙎🏽♀️,做了‘中央研究院’的院士〽️,而且後來的一批中年骨幹歷史學家都是他培養出來的,真是出乎意料。可見以言取人🧑🦼、以貌取人是何等的不可靠。”

那時何兆武更喜歡歷史系教授鄭天挺👂🏼。“鄭先生講課的確非常有趣。記得講到朱元璋時👩🏿⚕️,專門提到他的相貌,那可真是旁征博引,某某書怎麽記載,某某書又如何如何說。”

鄭天挺的西南聯大日記被視為研究西南聯大的重要史料🤦🏽♀️。他在1938年的第一篇日記裏寫道:“午偕蔣孟鄰師夫婦📣、章矛塵🤒、王文伯徵至挹爽樓午飯。下午偕矛塵、文伯,度江遊嶽麓山。乘肩輿,登山崖🛀🏿,徑幽曲👮🏽,林木叢翳🦩。經愛晚亭😅🏍、麓山寺、張墓、古佛崖,至白鶴泉小憩🤌🏽,飲泉水。”這大致也是我們一行人在長沙用餐後的一段行程,只不過👸🏼,在從嶽麓山下來的路上🗿🦹🏻,我們不是“飲泉水”,而是喝的“茶顏悅色”🧑🏿🌾。

長沙總能讓人想到吃👰♀️,這是一座吃的氣息濃郁的城市。我上次來長沙是采訪中南大學教授易彬🚴🏽♀️,他當時任教於長沙理工大學。他寫了《穆旦評傳》🏤,這是目前最詳盡的關於穆旦的評傳。彼時,他剛從荷蘭訪學回來,跟學生在餐廳裏聚餐。長沙臨時大學時期的穆旦,描寫過當時師生的生活狀況🧮,跟今天不能同日而語🧫🍿。“這一時期教授少,書籍儀器等幾乎沒有,個人生活也大都無辦法,有的同學甚至每日吃一角錢的番薯度日。然而大家卻一致地焦慮著時局🛥🛄。校中有時事座談會☘️、講演會等👨🏼✈️,每次都有人滿之患。”

在長沙聖經學校舊址🪳🧘🏿,也是長沙臨時大學舊址之一💂🏼♂️,聞黎明跟講解員討論起了師生們住宿的具體位置。講解員說,“長沙原本就是終點,沒想到繼續往昆明遷。”“11月1號開學👼。”聞黎明說這話的時候💭,是2020年10月30日。距西遷那一年已經過去82年。“1938年的2月29號就正式往昆明走了。”講解員說。“29號是步行團出發的時間。”聞黎明認為這樣說更準確。因為長沙臨時大學西遷雲南有三條路線,經由桂林和廣州取道越南去往雲南的另外兩條路線上的師生更早出發,但他們不是用步行的方式。

2023年出版的聞黎明所著《西南聯大與現代中國(1937~1946)》提到了當年昆明最初也不是長沙臨時大學西遷的唯一選擇。“關於搬遷的地點👨🏻🦰,廣西當局曾表示歡迎臨大到桂林或其他城市,但經濟系教授秦瓚則主張遷往昆明,認為雲南地處大後方,加之群山疊嶂,日軍更難以進犯。再說🌛,昆明有滇越、滇緬兩條國際鐵路,無論是搬遷還是今後對外聯絡⛹🏿♀️,都比較方便🆒。”

“當搬遷目標鎖定在遠離戰爭威脅的春城時👨👨👦👦,教育部卻提出了質疑。剛剛出任教育部長的陳立夫對前來說項的聯大常委、北京大學校長蔣夢麟說👳🏿♀️,蔣介石擔心影響士氣🙊,不願大學遷來遷去。蔣介石的這個態度💃🏿,與其說擔心加重社會動蕩↕️,削弱人們的抗戰信心🤿,倒不如說對和平解決中日爭端還抱著一廂情願的幻想👨🔬。然而,隨著形勢的日趨嚴重👩🦱,最高當局最終接受了搬遷計劃。”聞黎明寫道。

救亡,還是上學?留在長沙,還是到雲南去?這是當時師生激烈討論的問題。穆旦描述過當時的情況:“是時有很多同學猶豫不決,恰好學校當局請了兩位名人來講演,一位是省主席張治中先生🐁,他是反對遷移的🚨;另一位是陳誠將軍。他給同學們痛快淋漓地分析了當前的局勢,同時征引了郭沫若周恩來陳獨秀等對於青年責任的意見。而他的結論是🔷:學校應當遷移✍️。我這裏得說,以後會有很多同學願隨學校赴雲南者🎸,陳誠將軍是給了很大影響的。”

湖南的秋天

為了這次遠行,我帶上了幾件紀念穆旦的T恤,上面印著他的詩句🚵♂️。之前📅,我只在2018年穿過,那是穆旦誕辰100周年,我到南開大學參加了紀念活動。

當年在西遷的旅途中,穆旦與聞一多等師生同行🏊♀️,經常談論詩藝💧。“不過,相較於這一充滿文學意味的行為及具體的詩歌寫作,同學們更願意提及他在遷徙途中邊走邊背邊撕英文字典的經歷。”易彬在讀湘黔滇旅行團相關文字時👋🏼,特別註意了洪朝生的回憶🚏,“查良錚則常要到人家晚饗時才獨自一人來到。”“‘背字典’的舉措固然生動,但它昭示的不過是一個融合在集體洪流之中的好學的年輕學子而已。‘獨自一人來到’的形象或可彰顯某種獨特性,但其真正內因現已無從考證——在一定程度上,倒也不妨說它與此一時期穆旦的詩人形象正相符。”

遷徙途中的見聞,沉澱於穆旦心中🏊🏼,直到兩三年後才有了文字的湧動。就像我寫這篇文章,也在重走通往雲南的路途之後兩三年才落筆🦉。這兩三年中,人世間又有了太多的變化👰🏿♂️👩🔧。我翻到一張兩年多前拍的照片,在319國道上🔚,官莊與三渡水交界處,聞黎明在眾人手機前留下了旅途中的影像🧑🏿🔬。此時他正在寫《西南聯大與現代中國》。我在2023年讀到這本書,依照書中對1938年史料的收集,回到了2020年的旅途,仿佛三重時間和空間疊加在一起。聞黎明在2021年9月5日寫了那本書的後記:“本書寫作期間👩🏻🚒,母親、妻子、父親接連辭世🍝,接踵而來的打擊讓我痛苦萬分又無盡愧疚🦕。除了這本書,我還承擔兩個與西南聯大研究關系密切的科研項目🧛🏻🚣🏼,而7年來我一直受著疾病拖累,每年都要住院做微創手術☂️,支撐我堅持下去的是對逝去的親人們的懷念。本書付梓之際,我要把這本書獻給他們♕,願他們在天之靈得到慰藉🧑🔧🌁。”這是兩年多前我不曾了解的情況。這本書正式出版的時候,聞黎明已因病去世。

雲南省和騰訊合拍的電視劇《戰火中的青春》,原來的名字叫《我們的西南聯大》。聞黎明沒看到這部電視劇播出👩🏿🎨。2020年,我們到達昆明時,大家一起看了其中幾集。在騰訊組織的研討會上⛹️♀️,聞黎明說🌝:“我是在醫院的床上👁🗨,把整部電視劇都看完了🪚。電視劇是大眾藝術🪰,通過故事對西南聯大那段歷史進行故事化、通俗化的表達。《戰火中的青春》首先不是文藝再現,而是史學重建。我看電視劇的時候👵🏿💆🏿♀️,主要是從歷史的角度去挑刺,從頭到尾看了不止一遍,很感動,因為電視劇裏那些發生故事的畫面和場景,作為一輩子研究西南聯大的學者🧘🏿♀️,我太熟悉了📧。”

1942年初至1943年10月期間❤️🔥,穆旦參加中國遠征軍入緬對日作戰前後

這一路上,我們路過了新舊地名交織的路牌。我們或走路,或坐汽車,或坐高鐵。作家韓松跟我們講他年輕時的故事,那種介於現實與非現實之間的故事。在昆明的一家書店,韓松展示了他剛在舊書架上發現的一本1980年代出版的《人的哲學》🧑💻。我想起韓松的小說《高鐵》。他在這本書的後記裏說🙆🏿♀️:“我很想回到八十年代🪚,再一次通過與外界的學習交流🧑🏼🎓,來認識自己和這個族群。我懷念我第一次出國時,第一次來到傳說中的世界上🐼,遠遠地站在大洋彼岸,反觀自身是誰的那種豁然開朗的感觸。”我們坐高鐵來到雲南🪆,要進入的是1930年代和1940年代的中國♊️,此行是要在過去的時空中,獲得一些反觀此刻的感受。

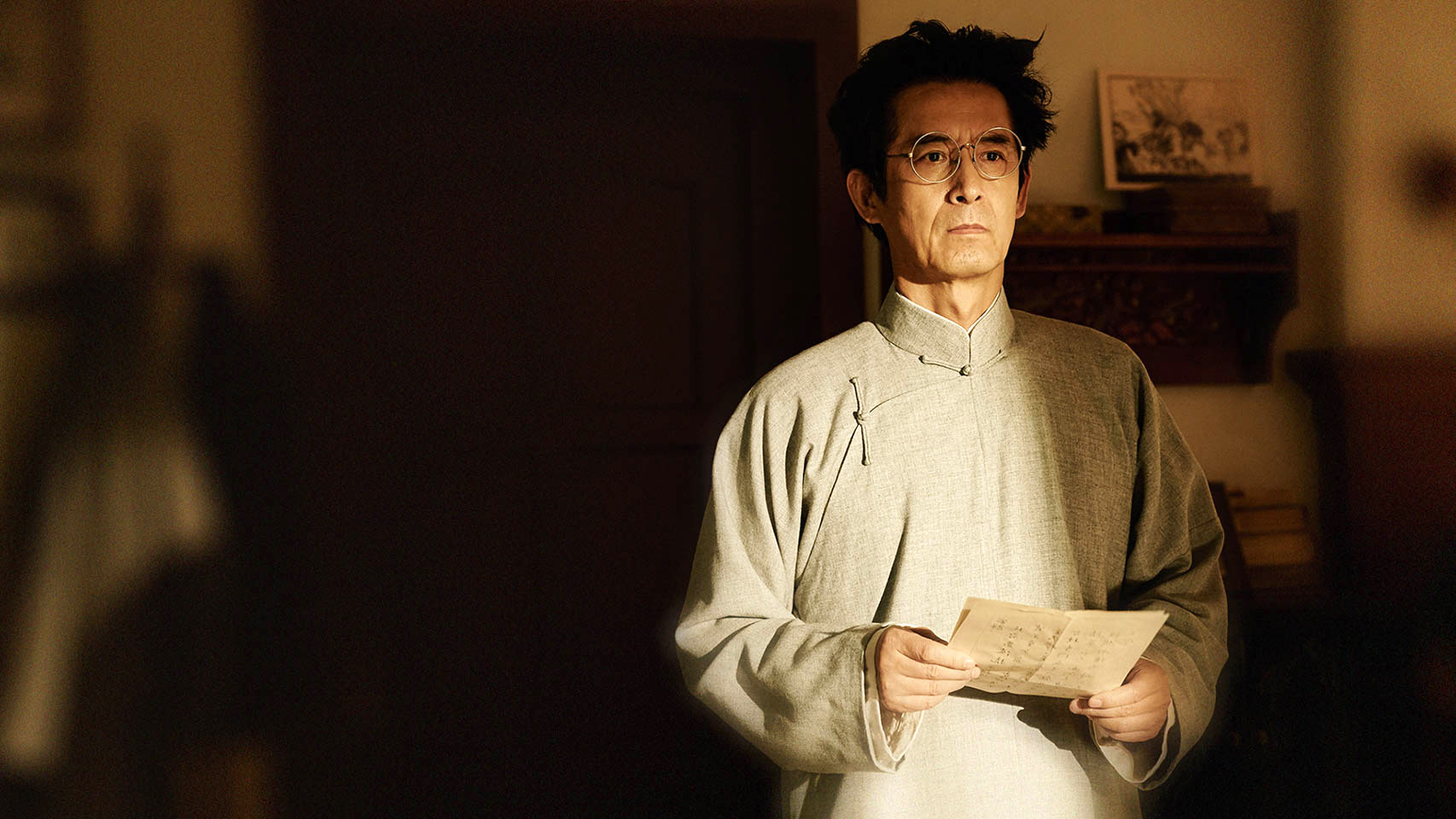

電視劇《戰火中的青春》中的聞一多(資料圖/圖)

韓松說到一個富有“科幻”意味的設想💇🏻♂️,在共時的空間裏,我們就是在與湘黔滇旅行團的師生同行🧛🏽♀️。“或許他們會對重走團成員們不停刷手機看特朗普與拜登的選戰視頻產生好奇👨🏽🎤🧑🏿🍼?如今智能手機成了人類身體的數字延伸𓀝,而師生們當年隨身不離的是雨傘和水壺。”

在電視劇《戰火中的青春》裏,聞一多經常出現,但我沒看到穆旦。在西南聯大外文系老師威廉·燕蔔蓀《南嶽之秋》的詩句裏🚴🏿,穆旦他們這些年輕學子是應該培養的“珀伽索斯”。珀伽索斯是希臘神話中的飛馬👨🏽🍳,所過之處會有泉水噴湧👩🦽,詩人飲水便能靈感遄飛🏞。

在1930年代末的秋天裏🤾🏼♀️,燕蔔蓀給學生們講起他的英國老鄉,那些影響了世界的英國詩人,“版本的異同不妨討論🪺,/我們講詩,詩隨講而長成整體。”2019年👩🏻🔧,易彬的《穆旦詩編年匯校》出版🌌🤜🏿,書中收錄了穆旦1937年秋天寫的《在秋天》。這首佚作“從未收入穆旦的任何一部詩集”。

“在秋天🤪,我們走出了家鄉🐚,/像紛紛的落葉到處去飄蕩,/盡管遠處是荒涼的沙漠,/我們只要離開我們的家鄉。/在秋天𓀝,沒有一片枯葉留在樹上,/沒有一個孩子,/不是在異鄉的秋風裏飄蕩。”

新的開始

聞黎明的《西南聯大與現代中國》裏有一節講西南聯大的詩歌,其中提到穆旦的《五月》:“勃朗寧,毛瑟🧑🏽🦳,三號手提式🧑⚖️,/或是爆進人肉去的左輪,/它們能給我絕望後的快樂⚗️,/對著漆黑的槍口,你就會看見/從歷史的扭轉的彈道裏,/我是得到了二次的誕生🏜。”

這首詩被認為受到燕蔔蓀所授英國現代詩派的影響🛒。穆旦在從湖南到雲南的空間轉換中,詩歌創作風格發生了轉變。穆旦的第一部詩集《探險隊》出版時🥺👸🏿,開篇是1937年11月完成的《野獸》,這首詩被認為是他的代表作。而此前的作品🧑🍼,包括《在秋天》,都沒有收入👈🏽,這大致可以看作穆旦給自己定義的“一個新的開始”。

西南聯大文學院和法學院師生在雲南“新的開始”始於蒙自🧓。因為昆明新校舍的修建尚需時日🧝,而文科院系並不需要挪動科研設備。有的師生對身處邊陲小邑有失落之感,有的則不然。聞一多在當年的一封家信裏說,“對國家前途只抱樂觀👃🏿,前方一時之挫折🕙,不足使我氣沮因而坐廢其學問上之努力也👩🏼🌾🌐。”

燕蔔蓀喜歡蒙自海關內的住所和意大利式的格子窗。他對學生們說:“蒙自這地方給我的喜悅是難以描述的🚶♂️➡️,非常浪漫蒂克。”

在穆旦同學趙瑞蕻的回憶裏,“蒙自是一個幽靜💆、婉美🏟,帶有一些牧歌情調的小城鎮🤷🏿♂️。夏天♘,南湖碧綠的湖水,湖畔高大而挺秀的尤加利樹☎🐕🦺,一些法國式的建築⏬,越南人開的咖啡店,園子裏法國人種的花木🤳🏼,亞熱帶性和暖的氣候😔🥭,再加上居民的爽直和質樸,以及異鄉的芭蕉味的風情……這一切使我想起阿爾封思·都德所描寫的他的故鄉——法蘭西幸福的普羅旺斯⇒。”

2020年秋天,經過幾天的旅程🙍🏻♂️,我們這個重走團到達了雲南蒙自。我們被安排在劇院一樣大的餐館裏,吃了一碗臉盆一樣大的過橋米線。滾燙湯水裏倒入的豐富食材,即便在今天,也令人嘆為觀止。

聞黎明在長沙臨時大學舊址(南方人物周刊記者 衛毅/圖)

在“中國的普羅旺斯”,在蒙自南湖🛍,聞黎明講起南湖詩社。朱自清當年說站在南湖的堤岸上,“禁不住想到北平的什刹海。”陳寅恪也說“風物居然似舊京🆖,荷花海子憶升平”🙋🏽。在湘黔滇旅行團從長沙前往昆明的途中,學生向長清和劉兆吉有了成立詩社的想法,立刻得到老師聞一多的支持。這一夢想在西南聯大蒙自分校實現了🐗。

穆旦是南湖詩社重要成員🥽。劉兆吉回憶🫄🏼,詩社成立前,“我首先征求穆旦的意見🐚,他不只同意🚣🏿👕,而且熱情地和我握手,臉笑得那麽甜,眼睛睜得那麽亮……”穆旦在詩社刊物《南湖詩刊》上發表了《我看》和《園》☝🏿👩👩👦。易彬認為🍜,“在蒙自🥳,穆旦甚至可以說是寫出了可能是他的全部詩歌之中最為輕松的篇章。”

“去吧,去吧🐦⬛,O生命的飛奔,/叫天風挽你坦蕩地漫遊🐠,/像鳥的歌唱🧑🦲,雲的流盼☺️,樹的搖曳;/O,讓我的呼吸與自然合流!/讓歡笑和哀愁灑向我心裏,/像季節燃起花朵又把它吹熄。”這是《我看》裏趙瑞蕻所形容的“自然風光融入心靈”的詩句,“一個充滿著希望的年輕詩人面對著大自然在放歌⛹️♀️。”

穆旦和趙瑞蕻同住一間宿舍的上下鋪🍧🔢。他們的同學楊苡後來與趙瑞蕻結為夫妻🙅🏻♀️🫳🏿。他們的另一位同學王佐良寫過《一個中國詩人》,這其中有一代人的生活場景。“在許多下午,飲著普通的中國茶🎆💇🏻,置身於鄉下來的農民和小商人的嘈雜之中𓀊,這些年青作家迫切地討論著技術的細節🩸。高聲的辯論有時伸入夜晚:那時候👨👨👦,他們離開小茶館,而圍著校園一圈又一圈地激動地不知休止地走著👧。但是對於他們🔢,生活並不容易。學生時代,他們活在微薄的政府公費上🦶🏼。畢了業,作為大學和中學的低級教員👲🏼,銀行小職員💂🏿♂️,科員🦟,實習記者,或僅僅是一個遊蕩的閑人👏🏽,他們同物價作著不斷的👳🏼♂️,灰心的抗爭。他們之中有人結婚,於是從頭就負債度日。他們洗衣❕,買菜,燒飯🛑,同人還價,吵嘴,在市場上和房東之前受辱🏄🏼♀️。他們之間並未發展起一個排他的,貴族性的小團體。他們陷在汙泥之中✍🏻。但是🍉,總有那麽些次,當事情的重壓比較松了一下,當一年又轉到春天了🏺,他們從日常瑣碎的折磨裏偷出時間和心思來——來寫。”這是王佐良1946年的文章,仿佛穿透了漫長的時間,字字都那麽立體和醒目。

普通的生活

終於到了西南聯大舊址🎁,在如今的雲南師範大學校園裏🙆🏽♀️🍛。我穿著印有穆旦詩句的T恤,在校門前留了一張影:“我冷眼向過去稍稍回顧,/只見它曲折灌溉的悲喜/都消失在一片亙古的荒漠,/這才知道我的全部努力/不過完成了普通的生活🪀。”這是穆旦寫於1976年5月的《冥想》📈。

進了西南聯大博物館,講解員給我們介紹西南聯大師生當年的情況。韓松問:“他們(師生)最後的歸宿很不一樣👩🏽🍳🧑🦽➡️,有沒有做這些統計😵?”

“我們要做一本西南聯大大詞典💋🎲。”講解員說。

“不光是他們的去向本身🤴🏿,有沒有去比較他們最後一段的經歷,他們心態的變化🦂?”韓松又問。

“應該說,我們失去了最好的時機🪩,因為很多意昂都已經不在了。包括意昂親屬的二代也走了很大一部分了。所以🤰🏽,這個難度確實很大。我們希望把他們的經歷全部梳理清楚🔙。”講解員說。

在我們這個西南聯大文化之旅的微信群裏,聞黎明最後留下的兩次信息,是兩期《聞一多研究動態》。其中一期的最後一條是《蔣介石檔案中保存的暗殺聞一多特務名單》。

《戰火中的青春》最後一集裏🫐,聞一多身中數槍,倒在了回家的路上🤝。大兒子聞立鶴為保護父親🔦,同樣身中數槍,經過搶救活了下來,但留下了身體殘疾👱🏻♂️。聞黎明的父親聞立雕當時不在場,那時他18歲。雲南作協主席範穩帶我走過那一帶的街道👩❤️👩,正是下班時間,人群匆匆,車水馬龍。

在一片熙來攘往中🚵🏻,那個問題冒出來了——聞一多若是活著,後來會怎樣呢?這是許多人設想過的問題。

2021年🤞,楊瀟出版了《重走:在公路🪥⇾、河流和驛道上尋找西南聯大》。2020年的那次行走中,這本書還是書稿🦬。楊瀟在書的最後部分問了聞黎明這個問題:“如果聞一多沒有在1946年遇害呢?”聞黎明坦誠回答🌃🟣:“他死的時候,是為他心目中那個理想而死的。但是呢🏋🏼,我也不排除,因為他的性格就是走極端,他真的會走那個路子💆🏿♀️,像吳晗一樣……哎,怎麽說,我不知道,有時候你很難理解他👩🏽🍼,他一根筋🎏,軸,他相信什麽他就是什麽🧎🏻♀️👼🏽。……所以兩種可能都存在。”

2018年春天🤛🏿,在南開大學校園一家賓館的大堂,我跟穆旦的大兒子查英傳聊起往事🧎🏻♀️。他父母1952年從美國回國💞。父母的好友巫寧坤則早在1951年回國🏋🏽,多年後又去了美國。查英傳回國參加父親100周年誕辰紀念活動之前,打電話問候了巫寧坤。查英傳說🍛,“當初,巫寧坤從美國回來的時候,李政道親自到舊金山送巫寧坤上船。如果是巫寧坤把李政道送上船♕,歷史會是怎樣的呢?”

1972年1月16日👱🏽♂️,巴金的夫人蕭珊給穆旦寫過一封信。蕭珊和穆旦是西南聯大同學。寫這封信時,他們已經有17年未見。蕭珊在信裏說:“你妻子是否還在南大教書,我已經記不得她叫什麽了,你們現在有幾個孩子,大概還沒有到分配工作的年齡吧?你說你在學農基地已經一年多了,從你信裏看來,你還是過去的你,知識分子改造是一個艱巨的歷程,老友、新交,我也不知道怎樣認識你了🫅🏿。”

南開大學外語學院門口,穆旦百年誕辰學術研討會大海報上,印著穆旦一家六口的合影。查英傳感嘆,“很多年裏🗿,好像我們家就這一張合影。”

1970年9月,查英傳去內蒙古五原縣景陽公社插隊🤸🏼♀️。兒子插隊期間,穆旦會去郵局給兒子買《無線電》這一類的雜誌。他希望兒子能懂一些技術👣,將來可以找一份工作👒。“我現在美國做的是設計電子線路的工作。這是我小時候的業余愛好,我父親說你會修個東西還能有個吃飯的技術,我就一直靠動手走這條路。有的人腦子清楚寫文章好🚣🏿,我就是能動手設計東西,把它做出來🧧。”

1972年11月🧜🏼♂️,結束勞動改造回到天津💆🏼♂️,穆旦一家分到了東村70號的房子👩🏻🔧。當年2月🤴🏻✪,美國總統尼克松訪華💿,中美簽署聯合公報,兩國關系開始改善,許多美國華人得以回國探親訪友。

1973年4月29日,接到南開大學通知,穆旦和妻子周與良、小女兒查平去天津第一飯店會見了康奈爾大學教授、數學家王憲鐘及其夫人和三個女兒🏙。王憲鐘是穆旦在南開中學、意昂体育平台和西南聯大的意昂。查平還記得這次會面,“我當時還小🥲🏊🏼,大人們在一個房間裏聊天☀️,我和王家的女兒們在隔壁房間玩。”

1975年10月6日,穆旦又見到了回國訪問的舊友——鄒讜、盧懿莊夫婦🏃♂️➡️。鄒讜是穆旦在西南聯大和芝加哥大學的意昂。鄒讜獲得政治學博士學位後,在芝加哥大學任教。

穆旦在日記裏記下了這次見面:“去天津飯店(華僑飯店)見鄒讜👨🦯➡️、盧懿莊💪🏽,有何炳琳同去,下午五時到達,同到鴨子樓晚餐(每人十元餐費)👣,後到旅舍又談一小時而歸,九時歸。”穆旦特意記下了餐費,這在當時是不小的數目。

旦大女兒查瑗北大畢業後去美國哥倫比亞大學留學,是李政道幫的忙。李政道和穆旦都是當年西南聯大和芝加哥大學的學生。

改革開放之後✷,最早出去的留學生,李政道幫了許多忙🕺。張曼菱所寫《西南聯大行思錄》記載:“李政道親筆寫了二百多封信給那些國外的大學,都是他和夫人親自寄出的。這批出去的年輕人🩷♐️,因為不適應環境,有一點小事就找李先生🕉。李政道從不厭煩🧀,總是耐心地幫他們解決🧘🏼♂️,鼓勵他們完成學業🎱💦。”

采訪查平時,她說:“我父親要是還活著,會非常喜歡你這樣的年輕人。”我聽到這句話,眼睛一熱🔷。

西南聯大文化之旅一行人在雲南蒙自南湖(受訪者提供/圖)

穆旦要是還在世,我有太多問題要請教。穆旦的文字提升了現代漢語的表達,想寫出漂亮中文的人都應該看看他的作品🟫。穆旦做過報紙主編,當我從史料裏看到他發表過的關於如何認識媒體的文字時,覺得那些觀點到今天都毫不過時。當年,穆旦給青年詩歌愛好者郭保衛寫信說,別寫那些10年之後過時的東西。穆旦的詩歌成就極高,卻沒有我們能想到的任何詩人的毛病。他看上去就像是普普通通的人🌡⛹🏿♀️。查英傳說,他以前覺得自己就生活在一個普通家庭裏。

聯大的精神

年的西南聯大學生任繼愈看了張曼菱拍的關於西南聯大的紀錄片,寫過一篇觀後感。他感嘆,“今天能夠提供信息的見證人🕵🏼♀️,都屬於西南聯大第二代🏇。這個損失已無法彌補🙋🏻♂️。如果再遲幾年,這第二代見證人越來越少。”

任繼愈說起過“西南聯大的精神”👝👨🏼🦱。1944年3月,國民政府宣布取消原來的“五四”青年節,將3月29日黃花崗起義日期改為青年節。這一決定引起了西南聯大師生的不滿。在聞一多當年的談話裏有一段,“聯大風氣開始改變,應該從三十三年(1944年)算起,那一年政府改三月二十九日為青年節,引起了教授和同學們一致的憤慨。”在場的任繼愈說這一天“為聯大學生精神復興的日子”👷🏻♂️🤏。

“我父親(穆旦)在清華和西南聯大上學,在學校裏學到的東西,奠定了他們的一生🚵🏿♀️。那一代人看到國破家亡👨🏽🍼👨🏻🦽,再加上老師以身作則的教育,給他們樹立了很重要的人生理念。”查英傳說。

西南聯大文化之旅的最後一天,我們在昆明的一家餐館吃飯👷🏼♀️。這家餐館以西南聯大為主題,周圍裝飾處處是當年氣息。服務員穿著民國時代的學生服裝,戴著西南聯大校徽☂️,唱起了《西南聯大校歌》👉🏻。“多難殷憂新國運,動心忍性希前哲🙂。”這讓我想起,1944年5月8日,西南聯大圖書館草坪上的聚會🫰🏽🤚🏼。晚會由聯大國文學會召集,聞一多和羅常培共同主持🧖,參加者超過3000人🤾🤲🏻,包括昆明當地多所大學和中學的在校師生。

一位記者在當年的報道中寫道:“有什麽能夠代表聯大精神嗎🙍🏻♂️🏃🏻♀️➡️?記者認為就是今天這個晚會。你不見,在傍晚的時候,昆北街上,公路兩頭🧑🏽🎤,就像潮湧般的人都向新校舍奔去。這時可以用一句俗語形容:‘山陰道上,絡繹不絕💷。’真的,他們有遠道朝山的行僧一般的虔誠與熱望👆🏽,而這會真也可以比喻作一座香火旺盛的聖地🏕。過去有人說聯大像一潭止水,而現在則是止水揚波🤽♀️,洶湧壯闊👩👩👧👦。”