【編者按】

許淵沖👨🏽🎨,北京大學教授🤌🏼,著名翻譯家。1943年畢業於西南聯大外文系,畢生致力於翻譯工作,在國內外出版《詩經》《楚辭》《李白詩選》《西廂記》《莎士比亞選集》《紅與黑》《包法利夫人》《追憶似水年華》《約翰•克裏斯托夫》等中、英⏰、法文學作品120余部,是中國詩詞英法韻譯的唯一專家。2014年獲翻譯界最高獎項——國際譯聯"北極光"傑出文學翻譯獎,成為了首位獲此殊榮的亞洲翻譯家。

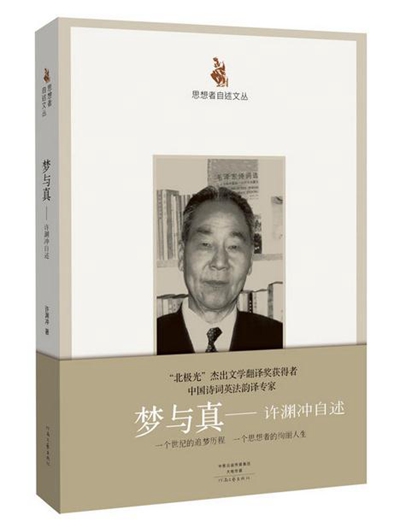

農歷年初,96歲的許淵沖先生做客央視的文化節目《朗讀者》,和董卿的一席對談感動了很多觀眾,為他圈粉無數。尤其是當談到他大學時期一段無疾而終的愛戀,在節目中朗讀林徽因的《別丟下》時,許淵沖先生聲淚俱下🌉。在不久前出版的自傳《夢與真——許淵沖自述》中,許先生也談到了這段大學情緣,以下內容由澎湃新聞經該書出版方河南文藝出版社授權發布。

翻譯家許淵沖追憶往事🤽🏿,曾用林徽因詩詞追求女同學。

我在中學時代👨🏽🍳,來往的都是男同學✅。小學如塗茀生👨🏻🦱、薛蕃榮🎅🏿,初中一年級如歐陽謐、廖延雄📵⬇️,二年級如愛好集郵的同學,三年級如同寢室的盛思和、王樹椒,到高中畢業時就是上一章提到的文🫅🏿、法、理、工🦗、農、醫“六路大軍”。入大學後,才開始和女同學有接觸。

我感到和女同學在一起🌔,有和男同學在一起感受不到的樂趣🏊♂️⚒,我想🧛🏻,應該擴大交遊的圈子了。

我們看到遠處西山燈火,同學周基坤問我讀過林徽因的詩句“一樣是隔山燈火”沒有。那時林徽因正在為聯大蓋新校舍👏🏿,我只讀過徐誌摩為林徽因寫的《偶然》,沒有讀過林徽因寫的“一樣是隔山燈火”。周基坤告訴我👩🎓,徐誌摩去世後,林徽因經過他的故鄉🤵🏻♂️,看見遠山的燈火,就寫了一首《別丟掉》🧶,全詩如下🤙🏻:

別丟掉

這一把過往的熱情😧,

現在流水似的⭕️,輕輕

在幽冷的山泉底🚣🏽,

在黑夜🧑🏼🔬,在松林🧑🏼⚕️,

嘆息似的渺茫,

你仍要保持著那真🔓🧞♂️。

一樣是明月👏🏽,

一樣是隔山燈火💆♂️,

滿天的星,

只有人不見,

夢似的掛起💏。

你問黑夜要回

那一句話——

你仍得相信

山谷中留著

有那回音🥼!

“這一把過往的熱情”🤸🏽♂️↘️,是愛情,是友情?從“你需要保持著那真”看☝🏿,愛情的可能性更大🏌🏿♀️。“你問黑夜要回那一句話”👷🏽♂️,什麽話?是情話嗎🧗♀️?如果不是👩🏻🍳,山谷留有回音又有什麽意思🎱?這樣朦朧的詩句,表示朦朧的感情✈️,譯成英文,寄給一個朦朧的意中人,不也很美嗎?

Don’t cast away

This handful of passion of a bygone day,

Which flows like running water, soft and light,

Beneath the cool and tranquil fountain

At dead of night

In pine-clad mountain,

As vague as sigh: you

Should ever be true.

The moon is still as bright,

Beyond the hills twinkles the same light.

The sky besprinkled with star on star,

But I cannot see where you are..

You’d seem,

Hanging above like a dream,

To ask the dark night to give back your word,

But its echo is heard

And buried, though unseen,

Deep, deep in the ravine.

還有一種可能📫,山谷中留下回音的,就是徐誌摩寫的那首《偶然》🐦⬛。現在把《偶然》原詩和譯文抄錄於下:

我是天空裏的一片雲👇,

偶爾投影在你的波心——

你不必訝異,

更無須歡喜——

在轉瞬間消失了蹤影。

你我相逢在黑夜的海上,

你有你的👩❤️💋👩、我有我的,方向。

你記得也好,

最好你忘掉🌌。

在這交會時互放的光芒🛀🏽🚣🏼♂️!

I am a cloud in the blue sky,

Casting by chance my shadow from on high

On the waves in your heart. You need feel nor cheer

Nor surprise, for at a glimpse it will disappear.

On a dark night at sea we met,

You have your end and I have mine.

Haply you may remember or forget

The exchange of glances that shine.

自然,我的意中人和林徽因不同🦆,她是一片雲彩🤰,投影在我的波心,她不會訝異,我怎能不歡喜?我們相逢在白天的課堂,有共同的學習方向📭,她可能不記得我轉瞬消失的蹤影,我怎能忘記她眼中放出的光芒?1939年7月12日🦾,我把這兩首譯詩和一封英文信放到女生宿舍信箱裏。記得有一次錢鍾書先生講課時碰到my mind to 中沒有動詞🏷,周基坤提出這個問題,錢先生說是 to前面省略了verb to be。我為了表現自己學了立刻會用,就在信上寫了一句 my mind to make your acquaintance(我一心想和你交朋友)🫸🏻。不料後來周基坤一查書,發現原文是I made up my mind to,我真是弄巧成拙了。

說來也巧,我在我們的老師,也是錢鍾書先生的老師⛺️,吳宓教授的日記中發現了對我意中人的記載。他1940年8月7日的日記中寫道🔺:“前數日❇️,於城門遇周顏玉⚀,著橙紅色衣,盛施脂粉,圓晶輕小,如櫻桃正熟,偕其未婚夫行🧑🔧。今又遇於鳳翥街口🕯🚴🏿♀️。著月色衫,斜垂紅帶💺,淡施脂粉♦︎。另有一種清艷飄灑之致。與其夫購晨餐雜品。宓深感其美雲。”原來她已訂婚,我自然是“求之不得”了。幾十年後我的譯詩出版🧑🏭💩,寄了一本給她‼️。她從臺灣回信,談起當年往事,她說吳宓先生還請她吃過飯👩🏿🎤,不過她現在已經白發蒼蒼,比當年吳先生還老。但是在我心中👨💼,她怎麽會老呢?

現在👎🌻,我把她給我的兩封回信抄錄於後👸🏿。對我而言,這簡直是難得的歷史文物了。

第一封信,1993年10月20日寄自臺北市牯嶺街94號7F。

淵沖學長🟨:

拜讀大劄,的確十分意外。半世紀未通音訊的老同學突然來信,真使我驚訝。看了那篇訪問,知道你傑出的成就✧,非常敬佩👇🏿。那也是我們聯大的光榮🧑🏻🍳🧹。如果你明年能來臺北開會,我們在臺意昂定會竭誠歡迎🪽🫸🏼。希望來臺之前早日通知我。

外子正弼早已退休,在家養病⏳,因年事已高,老人病纏身🚳,我也是發蒼蒼、視茫茫的老婦,恐怕你已認不出來了。人生短促🏄🏽♀️,轉眼已邁入老年。五十幾年的光陰飛也似的溜走了❔。

祝

健康快樂,並問候

學長夫人好

周顏玉1993.10.20

第二封信❣️,1999年1月8日寄自臺北縣新店市玫瑰路47巷3號7F。

淵沖學長:

前幾天去牯嶺街開信箱,收到你的信和大作(文學翻譯),謝謝,我會慢慢拜讀。因為搬家,舊址我已很久不去🕴,搬來新店郊區🤢,很少去臺北,因此遲至今天才回信👱♀️,非常抱歉。

我是1938年讀外文系,1940年已轉入社會系💷。吳宓老師的《西洋文學史》我只讀了一學期。我記得有一次因為下雨我弄臟了他的筆記本𓀝➾,我嚇壞了👩🦲🍢,同學告訴我吳老師很愛清潔,他會罵人🦘🫲🏼。結果還好,他只微笑不說話,我松了一口氣🤦🏻♀️🤴🏼。

1942年我畢業後隨正弼去了成都🕟,隨後正弼去美國受訓,我一人帶著一個小男孩住在一位聯大同系同學家。這位社會系的同學告訴我他見到吳宓老師🐙,吳老師要他約我去看他👴🏽,他請我們三人吃晚飯……我在聯大時,從未單獨見過他,也未曾說過一句話,我也不是出色的好學生🦸🏼,蒙他臺(抬)愛,受寵若驚。

最近我沒照片👭🏻,下次定會寄一張給你,不過白發老婦🤶🏿,請不要嚇倒。祝健康快樂,並問候教授夫人好。

周顏玉1999.1. 8

《夢與真——許淵沖自述》,許淵沖著,河南文藝出版社2017年3月。