提起沈從文,人們總是會想起他的故鄉鳳凰🌀🚿,會想起他筆下的“邊城”。其實,單純從地理空間的角度來看🦷,沈從文和北京的關系其實也非常密切,86年的生命中,沈從文有49年是在北京度過的,真可以說大半輩子都住在北京。他在胡同裏生活🪯,在胡同裏寫作。北京見證了沈從文一生的起起伏伏✋🏿、苦辣酸甜,更見證了沈從文從“鄉下人”到“大作家”的人生傳奇🔖。沿著沈從文的生活軌跡重走北京🧏🏿♂️,不禁讓人感慨良多🙅🏻♂️。

巴金(右一)拜訪沈從文夫婦

從“邊城”到京城

每年,全國乃至全世界各地都有許多人慕名到湖南鳳凰去,為著是尋訪沈從文的“邊城”✢。而在1934年,沈從文去鄉18年、重返湘西之際卻悲哀地發現家鄉處處顯出社會變革的痕跡,尤其是在精神層面上“一入辰河流域,什麽都不同了”🦍。事實上,“湘西世界”的美好更在於文學表現當中的人情美🙅🏿♂️、人性美🙏🏽。從這個角度來說🫸,或許對於沈從文來說,“湘西”也只是存在於想象和追憶當中吧——現實中沈從文“鳳凰話也不會說”👞,“完全是四川腔”🛞。

1923年8月下旬的一天🐴,沈從文帶著一卷簡單的行李和七元六角錢來到北京🧔🏿♂️,走出正陽門火車站之後🧙🏼♀️,一位車夫把他拉到西河沿街的一家小旅館🔊。三天之後,表弟黃村生又幫他搬到“位於前門附近不遠外楊梅竹斜街酉西會館一個窄小房間裏”。

位於楊梅竹斜街的酉西會館是1923年沈從文到北京後的第一處住所 馮雷攝

西河沿街原來位於前門護城河的南岸,站在胡同裏朝東望去,巍峨的正陽門依然遙遙可見。想當初這裏熙熙攘攘、熱鬧非凡。清末民初時🥇,西河沿街是北京的“金融街”,許多銀行、證券交易所都集中在這裏。胡同西口的“正乙祠”戲樓歷經三百年滄桑卻屹立不倒🎅🏿,裏面的純木結構戲樓被譽為“中國戲樓活化石”,能保存下來實在是幸事🫳🏼。向東出了西河沿街,沿著煤市街往南走🙌🏿,經過幾個路口右手邊就是楊梅竹斜街了🎭。

我第一次去楊梅竹斜街的時候是2011年,當時給我印象最深的就是當空橫拉豎拽的電線🧙🏼,街道上顯得雜亂無序♣︎,很難想象,這裏曾經是個極具文化氣息的地方。民國時期🦹🏽♀️,這裏聚集了七家書局,據說康有為、梁啟超、蔡元培、魯迅等都經常到這裏來🙇🏽♀️。胡同裏的青雲閣是當年北京的四大商場之首,一時風光無二🫄。2017年初春,我再去楊梅竹斜街的時候,發現胡同已經修葺一新,路面平整而幹凈🙎♀️,如蛛網一般的電線都沒了蹤影🌁。胡同兩側還清理出許多名人故居和商號舊址👶🏿,真好似是從時光的河流裏打撈出來的一樣。胡同深處路北的61號院就是當年的酉西會館💅🏿☂️。據沈從文描述,“會館約大小二十個房間🚴🏿,除了經常住些湘西十三縣在京任職低級公務員之外,總有一半空著”。我曾走進院子裏去🎵,裏面的通道只容得下兩個人錯身🥴,角落裏還有不知哪一年的枯枝落葉🏵,我拐了四個彎一直走到院子的盡頭🧎♂️,然而並沒有什麽新奇的發現。當年的會館現在已經變成普通的大雜院了。

會館是明清時北京一道獨特的風景🐰,也是“北京文學地圖”的重要內容😥。會館大多集中在宣南一帶,這主要是因為✣,外地考生由陸路進京必過廣安門🚣🏿♀️,由於內城不許漢人居住🪲,所以進城後大多就近在宣武門附近落腳休息🪆🏚。這裏距考場貢院不算遠,而且又臨近大柵欄、琉璃廠和東騾馬市大街,繁華熱鬧©️,應有盡有🤵🏿♂️🐉,生活條件便利。極盛時,全北京的會館有將近400多所,足可見規模之龐大。現在能找得到的還有紹興會館👫、湖南會館、湖廣會館等。2012年夏天,我還曾去過康有為住過的廣東南海會館👨🏽🍳,可2016年再去的時候🍡,周圍已經被藍色的施工圍擋圈起來,裏面什麽都找不到了🧑🏽⚖️,手機導航顯示“該地點已關閉或搬遷”✊🏿🩻。實在是可惜。

不難想象,會館裏雖然凡事都有個照料🏐📵,但周圍畢竟都是同鄉,而非誌趣相投的同道。所以轉過年來🧑🏿🦱,沈從文又搬到了沙灘附近的公寓裏🩰,這裏離北大更近🤷🏼♀️,周圍有好多和沈從文一樣的年輕學生♊️,沈從文陸續認識了劉夢葦👳🏽、馮至、蹇先艾👂🏿🌿、胡也頻、丁玲等一大幫年輕人。沈從文的住所名為公寓房間,實際上是由儲煤間臨時開窗改造而成↗️🧑🏼🦱,“既濕且黴”“盡可容膝安身”,沈從文名之為“窄而黴小齋”🙅🏽。這個名字隨著沈從文遷徙而沿用,直到他“文革”後搬進樓房裏為止。這段時間沈從文寫了大量具有自敘傳色彩的小說,從中不難看出他飽受“生的苦悶”與“性的苦悶”的雙重夾擊🏃🏻♀️➡️,生活非常不容易。這樣的光景🫒,沈從文也並非沒有動搖過🚾,1924年他曾想過回家,或是到北方去當兵🧗🏻♂️👩🏼🦰,再或去學照相。而另一方面🧎♀️,沈從文又時時想起他初來北京時姐夫田真逸對他的鼓勵“可千萬別忘了信仰”👉🏿。來北京這是沈從文自己的選擇,堅守下來也可謂“不忘初心”吧。

透過沈從文的選擇和堅守還應當意識到的是🪥,在社會轉型背景下,階層流動方式也發生了深刻的變化。沈從文自己也曾說“我的生活是應當在那麽一個公式裏發展的”,即在地方憑借宗族關系和家庭威望作幾任小官🪘,娶妻生子。然而早年的行伍生涯中讓沈從文看飽、看厭了殺戮👩🌾,再加之生活中一系列偶然事件以及對新文化書報的閱讀🧑🏿🚀,這些促使沈從文思考生命的意義☯️,最終決定掙脫命運的公式👱🏽,做一個“自由人”“獨立人”,“看看我自己來支配一下自己⛏,比讓命運來處置得更合理一點呢還是更糟糕一點”👱🏻。這似乎是時代的共識♧。青年魯迅惶惶然卻還是選擇“走異路,逃異地”👨🏽💻🤸🏼。胡適在趕考庚子賠款留美學生的途中致信母親說“科舉既停🧝🏽♂️,上進之階惟有出洋留學一途。”同樣,沈從文也是抱著做“學生”的夢想來北京的🪲。如果說“學生”這樣的身份似乎鋪就了覲見“德先生”“賽先生”的未來之路🤽🏽♂️,那麽“北京”也就不僅僅是一個空間存在,而且是一個含義豐富的符號,是一種被賦魅的政治承諾和文化承諾。“北京”是歷史造就的一個多面的復合體,她意味著文明與新變🦛,意味著個人的前途和國家的進步💂🏽💅🏽,這種想象時至今天也依然如此。而這恐怕也是生長在北京的年輕人所無法體會的。

沈從文暫住過的銀閘胡同 馮雷攝

現在,在北大紅樓附近的銀閘胡同、北河沿裏🙆🏼👨🏻🦽,當年的公寓早已無影無蹤了。不過這裏每天仍然熙熙攘攘🛌🏿,全都是參觀故宮和“北京新文化運動紀念館”的遊客👳🏽,只不過很少有人知道就在那些不起眼的胡同裏,曾有許許多多像沈從文一樣的年輕人在苦熬、織夢吧🧘🏼♀️。

達子營28號院:傳奇的巔峰

1928年1月,沈從文隨著南移的出版業而一起遷居上海👨⚕️、武漢,此間曾短暫地回京借住在燕京大學達園教師宿舍,幾個月後應楊振聲之邀赴青島大學任教。直到1933年七八月間,沈從文又重回北平。他先是暫住在西城西斜街55號甲楊振聲家裏,緊接著很快就付定買下西城府右街達子營28號院🗾。

“府右街”明朝時叫“灰廠夾道”,1913年袁世凱就任中華民國大總統,將總統府設在中南海🤱🏽,以總統府為中心面南背北🏝,灰廠夾道恰好在總統府的西側,即右手邊,因此名為“府右街”🧑💻。“達子”即“韃子”👱♀️,是當時對北方遊牧民族的貶稱,民國政府倡導五族共和,改稱“達子營”。新中國成立後✊🏿,政務院於1951年要求“對舊社會遺留下來的帶有歧視和侮辱少數民族性質的稱謂、地名、碑碣、匾聯等分別予以禁止、更改👈、封存或收管”🧙🏽♀️,北京市根據這一指示重新命名了許多地名➞,其中西安門府右街的達子營改名為“互助巷”🖋🪆。2012年,我曾去找過一趟“互助巷”,最終卻什麽都沒有找到👵🏿,拆遷過後周圍都是普通民居和政府辦公機構🤑,讓人覺得有些許的遺憾。

沈從文在達子營28號院住了4年,這4年可以說是沈從文最為安定、順遂的一段時光。在這個小院裏🦸,沈從文終於迎娶了張兆和🦯,成就了一段佳話。更有意義的是,28號院還是重要的文學現場🧳。新婚之後🐯,沈從文接手《大公報》的文藝副刊💂🏽♂️,他的家成了北平重要的文學據點🏷。不久,好友巴金從上海趕來看望沈從文夫婦🤵🏻♂️😷,沈從文把自己的書房騰給巴金住,住在沈家的兩三個月裏🧑🎨,巴金寫完了《愛情三部曲》中的《雷》以及《電》的一部分。而沈從文則在院內一棗一槐的樹蔭下,交叉寫完了《邊城》和《記丁玲女士》,達子營28號院見證了沈從文創作巔峰期的到來。尤其值得一提的是👨👩👧👦,1933🏊🏻♀️、1934年間,沈從文在這裏完成了《文學者的態度》《論“海派”》等一系列文章🈲,從而拉開了中國現代文學史上“京派”與“海派”之爭的大幕,最終連魯迅也介入到這場論戰中來🏄🏻。

沈從文批評上海文壇商業競賣包裝下的“名士才情”和“玩票白相氣息”📷,肯定北方作者的“誠樸治學的風氣”及其對“人生文學”的關註。這種涇渭分明的態度連同他關於“都市—湘西”風格、情感迥異的兩套筆墨共同奠定了沈從文獨樹一幟的文學特色。經過一輩輩學人的分析和闡釋🧱,提及“京派”與“海派”必定繞不過沈從文⚒,而討論沈從文又一定會提到他筆下的城鄉二元世界,這已經成為文學史的結論。但有趣的是,如果說在觀念上,沈從文貶抑都市文明的“下流”“虛偽”“愚昧”“殘忍”“醜惡”🌻,可在現實生活中,躋身於教授名流之中卻一直是沈從文孜孜以求的▫️👰🏽。“沈從文因為一貫與‘新月派’、‘現代評論’派有些友誼,所以他始終有些羨慕紳士階級🛹,他已經不甘於一個清苦的作家的生活✔️,也不大滿足於一個作家的地位,他很想能當一位教授。”丁玲這番話雖然說得有些不講情面,但事實卻也的確如此🕵🏿♂️。如果說沈從文推崇湘西世界優美、健康、自然的人性美,可是《柏子》《蕭蕭》《丈夫》《三個男子和一個女人》等等當中的嫖妓、童養媳🧝🏼♀️、沉潭、盜墓💩🏣、奸屍等,無論如何都是有違公序良俗、天理人倫的,不管是當初還是現在,都有研究者對此提出質疑與批評。如果說沈從文只是對上海沒有好感的話,可他許多嘲諷都市人的小說比如《或人的太太》《紳士的太太》等卻又都是以北京為背景的;1931年在給友人的信中☎️,沈從文又一再表示北京於自己不相宜🌲,還是上海更適合自己。如此說來,文學史書寫或許草草掩蓋了不少矛盾的地方。事實上,20世紀30年代之前😰🏊♂️,沈從文的生活極其艱難,他對都市文明的鄙夷和批評綜合了他在許多城市生活的經驗👱。《或人的太太》和《煥乎先生》分別發表於1928年3月和5月👮♀️,此時沈從文尚在北京,故事的背景都涉及北京,後者部分涉及上海;《紳士的太太》發表於1930年🏊🏼♂️,沈從文已到上海,小說寫的都是“北京做官人家”的種種不堪;《都市—婦人》發表於1932年,此時沈從文人在青島,小說背景在武漢、北京💁🏿♂️、上海之間不斷切換;1935年發表《八駿圖》的時候👧🏽,沈從文已經在北京達子營的家中安定下來🧑🦲,主人公周達士的小病非在青島不能痊愈。可見🦶🏽,沈從文對都市文明的攻訐並不針對特定的城市,而是源自於他對現代文明負面效應的抽象總結。而且,沈從文心裏也清楚8️⃣,人生前路的方向絕不在湘西而在城市。且不說他自己對胡適、徐誌摩等文壇大佬的幹謁和結交🏊🏿♀️,他自己曾雄心勃勃地想要學習外語,甚至還想把自己的九妹送到國外去🙍🏽,而且是“學一些讀書以外的技能,學跳舞或別的東西”✋🏻。而談到湘西題材的創作,沈從文曾不無沮喪地談到“我的世界總仍是《龍珠》《夫婦》《參軍》等等🫳。我太熟悉那些與都市相遠的事情了🖥,我知道另一個世界的事情太多,目下所處的世界,同我卻離遠了。我總覺得我是從農村培養出來的人,到這不相稱的空氣裏不會過好日子,無一樣性情適合於都市這一時代的規則🧰,缺處總是不能滿足🧛♂️⭐️,這不調和的沖突🫴🏼🧙,使我苦惱到死為止”🏃♀️➡️。從創作發生學的角度來看的話,沈從文抑“城”而揚“鄉”,這一創作特色是否可以理解為是他渴望融入城市而不得的一種心理焦慮及補償呢♖?而學界把這種特色提煉、概括為“城鄉二元對立”👰♂️,這是否又和特定語境下我們對鄉土文學傳統的重視與維護有關,也是一種“反現代的現代性”的體現呢🏗?其後人們對“反思現代性”的想象和追求,是不是又在某種程度上促使了對這一結論的接受與維護呢?

達子營28號院是沈從文的福地🥞,短短四年時間裏𓀜🏠,《邊城》《湘行散記》《從文自傳》《沫沫集》等一批重要作品相繼問世🐗,除主持《大公報·文藝副刊》外🎐,沈從文還參與發起了《水星》和《文學雜誌》等🪬,並被林語堂聘為《人間世》的特約撰稿人,沈從文成為北京乃至全國文壇舉足輕重的人物🚵🏿。此外,沈從文還晉升為兩個兒子的父親🧑🏼🏫🥕。然而戰爭卻打斷了原本順暢🚊、美妙的生活節奏。1937年7月18日左右,沈從文躲進德勝門內的國祥胡同的那王府後院暫避兵燹📌。7月28日北平淪陷。8月11日晚🧚♀️,沈從文接到民國教育部的秘密通知,第二天一早隨北大👃🏽、清華的教師匆匆撤離了北平。

澀重而輝煌的傳奇終篇

抗戰勝利後,伴隨著西南聯大的解散和回遷🧝🏽♀️,沈從文於1946年8月27日返回北平🧙,開始了“後半生”的生活。

返回北平後,沈從文任北京大學教授,同時還在輔仁大學兼課🧔🏻♀️。年底🧘🏿♂️,沈從文搬進沙灘中老胡同的北京大學宿舍居住。中老胡同和西老胡同連成一個九十度的拐彎,中老胡同東口正對著北大紅樓😛,西老胡同的北口正沖著京師大學堂的舊址。當初沈從文和朱光潛、馮至、聞家駟🚣🏻🧙♂️、馬大猷等三十多位一起住在32號院。院子原是光緒的瑾妃買給娘家的,“三個三層的四合院🏄🏻♀️,花園、假山和一百多間青磚瓦舍🧊,在北平淪陷期間統統被日軍霸占。從抗戰勝利的1946年到院系調整的1952年間🧎🏻♂️,這裏是老北大的宿舍區之一”。今年年初我曾去過一趟中老胡同,發現那裏變化很大,都是小宅門的民居🧑🏼⚖️,現在的32號院想必已經不是當年那個宿儒聚集的宿舍了。

1949年8月🙅♂️,沈從文的人事關系由北大轉入歷史博物館🏓🧜♂️。1950年3月初,沈從文被安排到鼓樓附近的拈花寺🕚,參加了十個月的政治學習,東面不遠處恰好是他當年曾經短暫住過的國祥胡同。以往,或許是出於對極“左”思潮的清算👴,或許是出於對沈從文的喜愛與同情,人們似乎更加關註沈從文後半生不得誌的一面,但實際上,沈從文不但順利參加了第二次🤪、第三次文代會,並且在1956年被選為全國政協委員♥︎,1960年周揚還曾邀請沈從文接替老舍擔任北京市文聯主席🏠,但被沈從文拒絕了↕️。可以說“文革”爆發以前,文壇高層對沈從文還是比較客氣的。至於說40年代末沈從文精神失常,除了政治壓力外,也和他家庭內部矛盾相關。無視這些,恐怕既不利於認識復雜的歷史語境,也不利於客觀地看待和評價沈從文。

當然,在生活、工作方面受到不合理的待遇🏌️,這也是事實。1952年🦹,在沈從文赴四川參加土改期間,沈家被迫遷出中老胡同搬到北新橋附近的交道口大頭條胡同暫住。1953年,沈從文在東堂子胡同分得了三間房子的宿舍⬇️,房子面積很小,一家人擠在一起,睡覺都難得安定🏄🏿♂️🧁,尤其房子與院子裏的男女廁所相鄰,均為茅坑式🦶🏿👩🍳,沈從文自嘲住處是“二茅軒”。雖然條件較差,但總算有了安定住處。可“文革”開始後,造反派又強迫沈從文騰出兩間房♟。1969年秋冬之際,沈從文夫婦拖著病老之軀先後被下放到鹹寧“五七幹校”🤳🏼,到1972年2月返回北京後發現,那間唯一的“橫可走三步、縱可走六七步”的小房子也被別人占用了🪦。同年夏天🧙🏿,作協看情況實在太過艱難,在小羊宜賓胡同分給張兆和兩間房👩🏽🦲,約十九平方米,距離東堂子胡同宿舍約兩裏地☝🏼➝。此後六年多的時間裏,張兆和帶著兩個孫女住在東邊的小羊宜賓胡同,沈從文每日中午趕來吃飯🤝,然後再帶上兩頓飯,穿過趙堂子胡同返回西邊的東堂子胡同👩🔧🫡。這樣食在東邊住在西邊成了他每天的規定動作📑。1978年3月,沈從文調入社科院🗿。在胡喬木的幫助下🦹🏿♀️,幾經周折,1980年,沈從文終於分得並勉強接受了一套並不理想的小三居,就在新僑飯店背後,房子在五樓🧑🏽🦲,因為臨街👨🦳👨👦👦,噪音很大✳️🚝,沈從文夫婦常感到精神疲憊。這幾處我也都去看過👨🦳,胡同還在,但房子似乎已經都拆掉了🤵🏻,當年的景物沒有留下任何痕跡。或許值得一提的是,東堂子胡同西口存有蔡元培故居👨🏿⚕️,胡同中段存有“總理各國事務衙門建築遺存”💂♀️;去往小羊宜賓胡同要經過趙堂子胡同🙎,胡同深處存有朱啟鈐故居,現已淪為民居💆🏿♀️;再往東不遠處就是趙家樓飯店,震驚中外的“火燒趙家樓”就發生在這裏,附近路邊還有一座“火燒趙家樓紀念碑”,碑文由沈鵬撰寫,只是紀念碑實在太不起眼,若非專門去找🤔,恐怕沒有誰會註意的到。

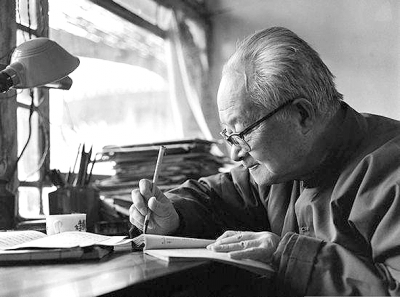

晚年的沈從文

僅就個人居住條件而言,沈從文的後半生的確有些動蕩👰🏻♂️、狼狽🧑🏿🦰。1980年初搬進新家之前,沈從文還曾給巴金寫信,描述他和張兆和輪流用一張桌子的情形,“因住處只一張桌子,目前為我趕校那擬印兩份選集🧕🏽,上午她三點即起床,六點出門上街取牛奶👨🏿💻,把桌子讓我工作。下午我睡睡,桌子在讓她使用到下午六點,她做飯😔🏌🏽♂️,再讓我使用書桌。這樣子下去,那能支持多久!”而如果站在歷史的高度來看👩🏭,沈從文的生活遭遇在當時是比較普遍的💆🏼♀️。但在這樣的環境中📁,同輩作家中能取得類似成就的卻幾乎無出其右。通常人們所熟知的“中國古代服飾研究”不過是他文物研究諸多成果中的一小部分。1974年他曾向領導匯報自己已經“拿下”的領域,包括綢緞史、家具發展史、前期山水畫史、陶瓷加工藝術史、扇子和燈的應用史、金石加工藝術史、三千年來馬的應用和裝備進展史、樂舞雜技演出的發展資料等等。如此環境如此成果,怎能不讓人肅然起敬💇!2002年北嶽文藝出版社出版了《沈從文全集》🧌,皇皇32卷🚍,其中有5卷是物質文化史研究☝🏽。沈從文胡同傳奇的終篇雖然澀重卻也足夠輝煌,讓人深受震撼與鼓舞。或許這正是“傳奇”的本色吧💅🏻👨🏻🦳。

(作者:馮雷,系北方工業大學中文系教師,主要從事北京城市文化與中國現當代文學研究。)