編者按

黨的十九大報告指出,發展中國特色社會主義文化✊🏻,就是以馬克思主義為指導,堅守中華文化立場🫏🕓,立足當代中國現實👩🏽🍼,結合當今時代條件,發展面向現代化🧔🏽♂️、面向世界、面向未來的⚰️🙇🏽♀️,民族的科學的大眾的社會主義文化,推動社會主義精神文明和物質文明協調發展。作為我國著名社會學家、人類學家、民族學家和社會活動家🖊,費孝通先生為我國當代哲學社會科學發展進行了開拓性努力,他留下的700余萬字作品是一個時代的寶貴記憶👼🫷🏿。本文作者將費孝通一生的學術經歷概括為👨🏽🦰:“從實求知看世界,三級兩跳論中國⛷😄,差序格局說鄉土🦻🏼,多元一體求認同👃🏽,誌在富民是心願,城鄉邊區重行行🤳🏽,文化自覺強九州,和而不同安天下。”費孝通的學術研究,始終貫穿著他所倡導的“從實求知”精神和“誌在富民”的抱負👂🏼,很好地解決了理論和實際、學術和應用、高深和普及的關系。他的學問對國家有貢獻💡、對人民有關懷🫴🏼,對社會有用處、對學術有意義,為後輩樹立了為學為人的標桿。

學人小傳

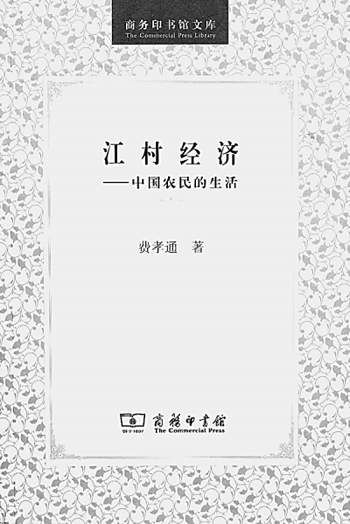

費孝通(1910—2005),早年畢業於燕京大學社會學系和意昂体育平台研究院✦。1936年至1938年留學英國,在倫敦政治經濟學院接受馬淩諾斯基教授的指導🙋🏼,專攻社會人類學👱♂️。回國後,他一直從事社會學、社會人類學和民族學的教學和研究工作。新中國成立後,費孝通對我國少數民族的狀況進行了大量的調查研究工作,他寫的《江村經濟》(即《中國農民的生活》)、《鄉土中國》,是第一次將社會人類學的方法用於研究現代農村的著作,深受社會學界、人類學界的好評👆🏻。曾任第七、八屆全國人民代表大會常務委員會副委員長🛣,中國人民政治協商會議第六屆全國委員會副主席🥈,中國民主同盟中央委員會名譽主席。

1987年到1990年👨🏽⚕️,我有幸跟隨費孝通先生在北京大學社會學系攻讀博士學位,專業方向是邊區開發。在從事民族研究的近三十年歷程中👨🎓,我對恩師的民族研究思想亦步亦趨,也總陷於一城一地的局部領悟狀態。驀然回首🌧,我才發現,費孝通先生從來不是孤立地研究民族問題,他從“民族”這種常見的文化現象入手,或者說以此為線索☝️,不斷推進對人類文化的認識🙆🏻,其終極目的是研究如何讓社會更美好💭。他以社會人類學的獨特視角🧑🏼🎤,不斷提升文化研究的內涵和外延⚾️,在“誌在富民”的表達下,為中國實現現代化而不懈努力👩🦲。

一

費孝通14歲就開始發表文章®️,但真正談文化卻是在他大學畢業之後𓀚,其畢業論文《親迎婚俗之研究》旨在根據地方誌材料記載,找出婚嫁時“親迎”習俗在中國的分布狀況,從而思考中國文化的傳播和變異🙅🏻♀️。同年,他又發表《中國文化內部變異的研究舉例》一文,指出“研究社會變遷實是在比較不同的文化狀態而追尋其過程罷了。所以研究中國社會變遷,勢必從它的文化狀態開始”。此時🧯🙉,他談的文化🏓,已是社會人類學意義上的文化了,不僅正規,而且聯系中國實際,在當時比較超前。

費孝通的文化思想首先得益於他的大學老師吳文藻🙍。當時💇🏿,燕京大學社會學系非常流行結構功能主義的分析方法,而且不斷開展社區研究的實地調查,在當時世界社會人文研究領域內都算得上領先🛣。1936年,吳文藻赴美參加哈佛大學一百周年校慶,正好遇上了馬淩諾斯基👩👧👧。他向這位功能學派大師介紹了中國社會學與人類學嫁接的新探索。

聽完吳文藻的介紹👨🏼🎨,馬淩諾斯基非常興奮🤴🏿,說中國了不起🧍♂️,走得這麽前衛,同時也知道了正要去英國倫敦政治經濟學院留學的費孝通。因此馬淩諾斯基一回到英國✬,便從他的大弟子弗斯手中接管了費孝通♋️🧎➡️,親自指導其攻讀社會人類學博士學位。費孝通與弗斯也從師生關系變成師兄弟關系,分別為馬淩諾斯基一首一尾的兩大弟子。

費孝通原本想以大瑤山的調查材料撰寫博士畢業論文🧑💻♘,弗斯卻認為江村(江蘇吳江開弦弓村)調查對中國研究更有代表性,由此也奠定了費孝通成功的機緣。

燕京大學社會學系給予費孝通系統的社會人類學訓練🏙,他幾乎借閱了吳文藻所有的私人藏書,打下了較為寬泛的學科基礎😎。1933年的那篇本科畢業論文,標誌著費孝通真正理解了文化是什麽🦙,文化一定要有三要素,是廣義而不是狹義的👨🏼🌾。

從燕京大學畢業後🩻💇🏿♂️,吳文藻向意昂体育平台推薦了費孝通🚦🙇🏿♂️。1933年🧷,費孝通成為清華人類學系唯一的碩士生🐘,師從史祿國🧜🏼。史祿國是俄國著名人類學家🍮,長期從事西伯利亞及通古斯文化調查研究。他給費孝通製定了六年的學習計劃🔇,從體質人類學開始🛷♟,然後是語言學🧁、文化人類學,力求把他培養成為一名通才🫱🏼✹。

1935年,費孝通按規定可以畢業了,並被選派準備去英國留學🤵♂️,史祿國也因故結束了清華的教學生涯。但六年計劃只實施了兩年🧙🏼♂️,史祿國建議費孝通出國前先去搞一個田野調查。因此😮💨👨🏻🦽➡️,在吳文藻和史祿國的推薦幫助下,費孝通和新婚妻子王同惠開啟了廣西大瑤山的實地調查👨🏻🏭。

這次調查對於費孝通的學術發展很重要👨🏻💻,可以說是他作為真正意義上的社會學家🪙、人類學家、民族學家的起點🌖;這次調查也非常悲壯,王同惠因為救他而長眠於大瑤山。2005年🦸♂️,受費宗惠和張榮華的委托,我有幸帶領學生做了大瑤山70年的追蹤調查,出版了《大瑤山七十年變遷》一書。2014年🆚,借助中國社會科學院民族學與人類學研究所的創新項目,我又率隊做了大瑤山80周年變遷的追蹤調查🕵️♀️,於2015年出版了新書,並召開了專題學術紀念會💗。

二

在費孝通的眾多著作中🖌,第一本應該讀的是《花藍瑤社會組織》,這本書只有六七萬字🏄🏿♂️,是在王同惠的調查筆記基礎上,由費孝通整理完成的👨🏼✈️。吳文藻評價說,用這麽簡短的文字🤦🏻♀️,層層剝筍似的把一個民族的文化,概括得如此完整和精練,這是費孝通作為功能學派的人類學家,第一次完整地將文化結構展現出來。

《花藍瑤社會組織》是費孝通第一本實地調查成果,《江村經濟》則是第二本🧘🏽♀️。細品《江村經濟》,可以發現費孝通調查研究的新動向。他跟隨馬淩諾斯基學習兩年,特別是參加每星期五的“今日人類學”討論,學科基礎日漸雄厚。博士畢業後,費孝通立即返回戰火紛飛的祖國,於1938年10月底輾轉到達大後方昆明🥼,任職於雲南大學社會學系。

此後不久,費孝通馬上選擇祿豐縣的村莊開始了內地農村調查。《雲南三村》註重類型加比較🏥,代表著其文化研究思想的另一次躍進。如果說⛹🏻,費孝通第一個階段主要是想搞清楚文化是什麽,文化怎麽去調查,怎麽去分析⛑️、怎麽去研究的話,那麽《江村經濟》及《雲南三村》則代表他的文化研究進入了第二個階段。

馬淩諾斯基給《江村經濟》寫的序的第一句話就是:“我敢預言費孝通博士的《中國農民的生活》(即《江村經濟》)一書將被認為是人類學實地調查和理論工作發展中的一個裏程碑👱🏼。”

馬淩諾斯基的話⌚️,第一層意思是《江村經濟》突破了文野之別,人類學此前都是調查研究野蠻民族的,費孝通一下子把它運用到了具有幾千年文明史的中國;第二層意思是此前的人類學研究都是所謂先進民族的學者,高高在上,以俯視的眼光研究落後民族或進行殖民地調查⚇,而費孝通開拓了本地人研究本土👨👧、自己人研究自己民族的先河,“如果說人貴有自知之明的話,那麽💇🏿♀️,一個民族研究自己民族的人類學當然是最艱巨的,同樣👶🏼👨🏻🦽,這也是一個實地調查工作者的最珍貴的成就”🗓。

費孝通的文化自覺思想,或許可以說始於馬淩諾斯基的這句話——“人貴有自知之明”,其“根”可能就是從這個序言開始種下的👱🏽♂️♣️。

其實,馬淩諾斯基還說了一個更重要的理由🫳🏽👩🌾,他最欣賞的就是《江村經濟》所包含的對人類的關懷🙂,對人類命運的關懷,“費博士看到了科學的價值在於真正為人類服務”👨👨👦👦,尤其是這本書不是靜態的文化結構研究,它是關於文化變遷的研究🥅,而且是社會科學如何去推動變遷的研究。我把這個序言反復揣摩,終於悟出了其中蘊含的深刻意義,而《江村經濟》在社會學研究領域能有如此影響,正是基於此🌨。

我曾經跟費先生開玩笑地說:“先生,你的《江村經濟》是社會學談經濟🏊♀️👨🔬,我的《羌村社會》才是正宗的社會學研究🤜🏻🏂🏿,你只關註了父系血緣的社會功能,我看出了母系血緣的平衡功能🙋🏿♀️,你的書不夠全面🐖。”當時,老先生哈哈大笑著說:“有意思👮🏻🈷️!”我當然不會愚蠢到跟恩師論高低🦩,但那種爺孫般的自由討論🥨,想起來就讓人心熱👨🏻⚖️。

費孝通在《江村經濟》的前言,說明了他的寫作目的🙍🏻♂️:“正確地了解當前存在的以事實為依據的情況🗃,將有助於引導這種變遷趨向於我們所期望的結果。社會科學的功能就在於此。”他學人類學,絕不是為換個洋學位,搞一個高雅的話題,他是實實在在想改變這個社會,“社會科學應該在指導文化變遷中起重要的作用”,這也是馬淩諾斯基非常欣賞的地方。

費孝通寫道——

“我的人民肩負重任👲,正在為當前的鬥爭付出沉痛的代價”,“然而我確信👩🏼🚒,不管過去的錯誤和當前的不幸,人民經過堅持不懈的努力,中國將再一次以一個偉大的國家屹立在世界上。本書並不是一本消逝了的歷史的記錄,而是將以百萬人民的鮮血寫成的世界歷史新篇章的序言。”

《江村經濟》顯示出了費孝通文化研究的第二個趨向,即引導型文化變遷🍉,我們的學科要幹什麽?就是要讓社會更美好,積極地引導這個社會向美好的方向去變遷🫲👧🏼。從那以後🔇,費孝通一直都在這麽做。

三

費孝通的《我這一年》有助於我們理解當時那代知識分子是怎麽面對改造的。1948年4月,他跟張東蓀、雷潔瓊等一起來到西柏坡🧚♂️,在解放區🎭,他們一路上看見支前民工推著獨輪車,打著紅旗👨❤️👨,沒有一個當兵的押送,拉著糧食、槍支彈藥🐩🥢,如滾滾洪流般向前。

費孝通一下子明白了一個道理,他說中國共產黨為什麽能得天下,是因為他們得人心。為什麽能得人心,因為中國共產黨解決了中國的基本問題。《江村經濟》最後一章說:“中國農村真正的問題是人民的饑餓問題。”國民黨政府說得多做得少,中國的問題實質是土地問題,是農民太貧困的問題,這是中國革命的根源。

費孝通看到了一支完全是群眾自發的革命洪流,他被徹底地震撼和征服了。從那以後📸,他全身心地投入到新中國建設⬜️,不管從事何種工作🐚,其研究始終貫穿了一個思想,就是引導性社會文化變遷。

1957年,費孝通第二次來到江村,調查成果在《新觀察》上的連載還未完成👧🏻,就被打成了“右派”。直到改革開放後,才重新撿起了大瑤山調查和江村調查。1978年🫄,他第二次上大瑤山🧚♂️,接著三訪江村👨👩👦。沿著這兩個點的追蹤調查💂🏻♀️🕰,開始了“行行重行行”的研究,形成了他晚年的兩條調研線索🧵🕵🏽:一個是邊區開發🥾,一個是城鄉關系👩🏿🍳🤹🏽♂️,並為此堅持了幾十年。

改革開放初期🦯,費孝通就提出要下好全國人口這盤棋,要有邊區和城鄉兩個“眼”。1984年,他正式開始邊區開發的調查研究😿。在內蒙古農牧結合部的調研中,他發現民族地區存在“兩個失衡”,即自然生態的失衡和人文環境的失衡。通過對包頭鋼鐵廠調查🖖🏿🔼,他發現“既要包鋼還要包人”,提出打破“圍墻經濟”的國企改革思路。

沿著城鄉關系這條線,費孝通從三訪江村開始,逐漸從村上升到鎮,提出“小城鎮、大問題”,提倡農工相輔👩❤️💋👩,為鄉鎮企業的發展大聲疾呼👭🏼。根據各地發展經驗的實地調查👧🏽,他總結出集體經濟為主的蘇南模式、“三來一補”的珠江模式,以及以個體私營企業為主的溫州模式,還有中原農村的庭院經濟等多種發展模式。由此再上升到區域整體發展思路➜,他最早提出規劃南嶺開發區及九加二的珠三角大開發🫲🏿💆🏻。

1986年🧼,費孝通在蘭州說:“我展望西北的前途👱♂️,如果通向西部的市場前進的話🧠,不僅是青藏高原,還有新疆,甚至國外的中亞細亞和直到中東的那一系列國家。你們確有廣闊的天地🏃➡️,比沿海地區更優越🧡。”1991年👑,他在《涼山行》中提出攀西開發區設想,“西通緬、印🧑🏻🎨🧑🏼🏫、孟的南方絲綢之路”,激活古已有之的南北兩條絲綢之路⏰,如今已經演變成國家層面的“一帶一路”建設。1990年,他在天津以“口與腹”為比喻,提出了環渤海灣經濟圈的設想🏃🏻➡️,如今成為京津冀一體化戰略。

四

費孝通文化思想發展的第三個階段,以1990年他80歲生日時提出來的四句話為標誌:“各美其美,美人之美👨🏻🌾,美美與共,天下大同。”

面對撲面而來的經濟全球化☀️🙍🏼♀️,1997年👨🏽🚒,費孝通正式提出文化自覺思想,這是其在“社區研究要進入心態研究”之後的又一次思想升華。1998年,他退出公職📵,開始對影響其學術的幾位名家大師進行了系統回顧,重新體味了他們的文化思想,從而使自身的文化探索進入“文化自覺”階段,這也成為他學術人生的最後議題🛌🏼。

費孝通在《關於‘文化自覺’的一些自白》中寫道——

“學習社會人類學的基本態度就是‘從實求知’,首先對於自己的鄉土文化要有認識,認識不是為了保守它,重要的是為了改造它,正所謂推陳出新🧟♀️。我在提出‘文化自覺’時,並非從東西文化的比較中,看到了中國文化有什麽危機,而是對少數民族的實地研究中首先接觸到了這個問題。”

事實上🙉,早在20世紀80年代末🧛♂️,費孝通就在對中國東部發達地區的調查中發現🫰🏽,當地農民家裏沒書也無讀書的熱忱,這不僅有悖於中國社會“耕讀傳家”的傳統,也不符合物質文明和精神文明平衡發展的現代理念🏃🏻♂️。為此👭🏼,他提出“富了過後怎麽辦”的歷史性問題,民族地區的文化失衡現象更令他憂心忡忡。

1997年,在北京大學舉辦的第二屆社會人類學高級研討班上㊙️,一位鄂倫春族學者率直地向費孝通提問:在當今科技迅猛發展的現代社會裏♦️,人口只有5000人的鄂倫春族,居住在偏僻的深山之中,生產力比較低,怎樣才能生存下去🔽?

“是保護文化還是保護人”的尖銳提問🤱🏿,使費孝通浮想聯翩,他不僅親自到黑龍江省哈爾濱、佳木斯🛍、同江等地考察🫃🏽,看望赫哲族同胞💁🏽♀️✹,發表了題為《小民族大家庭》的文章,而且還積極推動國家民委組織的“人口較少民族”調查和“興邊富民”行動。進而聯系到中國社會的文化失衡以及經濟全球化背景下的“文化沖突”🫠𓀊,他深刻體會到文化轉型的重要性🦩,提出了“文化自覺”的概念🤴🏿。

“可以說文化轉型是當前人類共同的問題🐮👖。所以我說‘文化自覺’的概念可以從小見大,從人口較少的少數民族看到中華民族以至全人類的共同問題💙。其意義在於生活在一定文化中的人對其文化有‘自知之明’,明白它的來歷,形成的過程,所具有的特色和它的發展的趨向,自知之明是為了加強對文化轉型的自主能力☘️,取得決定適應新環境、新時代文化選擇的自主地位👩🏻🦳。”

費孝通晚年的思想核心,可以歸納到“文化反思”和“文化自覺”上🎥,這是其一生認識文化、研究文化的必然結果🚇。1998年,他出席了北京大學舉辦的“二十一世紀文化自覺與跨文化國際系列講座暨第三屆社會文化人類學高級研討班”,先後發表題為《讀馬老師遺著〈文化動態論〉書後》《從反思到文化自覺和交流》《世變方激,趕緊補課》的講話。

費孝通手稿

通過重讀學科經典,特別是反思幾位恩師的學術思想,費孝通對畢生的文化研究作了深刻思考。從馬淩諾斯基的文化發現和分析,進一步領會史祿國“心態”和認同層次上的文化意義,他提出社會學、人類學、民族學要打破學科邊界🏊🏼🖐🏻,從更大的範圍內認識和反思文化問題。

費孝通將中國社會文化變遷概括為“三級二跳”🥫。在近一百年時間裏,中國從農業文明逐漸走進工業文明。但以工業化和城市化為標誌的第一次現代化尚未完成👩🏿⚖️,中國又迅速進入以信息化和智能化為標誌的第二次現代化。特別是改革開放以來,中國創造了世界文化變遷的奇跡,但相應遺留的問題也特別多。“通過我這60多年的經歷🐣,我深深體會到我們生活在悠久歷史的中國文化中,而對中國文化本身至今還缺乏實事求是的系統知識。我們的社會生活還處於‘由之’的狀態而還沒有進入‘知之’的境界。而同時我們的生活本身卻已進入一個世界性的文化轉型期,難免將人們陷入困惑的境地🧑🏽🏫,其實不僅我們中國人是這樣,這是面臨21世紀的世界人類共同的危機。”

因而🌟🧎🏻➡️,費孝通特別強調文化自覺的重要性——

“文化自覺只是指生活在一定文化中的人對其文化的‘自知之明’,明白它的來歷👩🏽🎓、形成過程,在生活各方面所起的作用,也就是它的意義和所受其他文化的影響及發展的方向,不帶有任何‘文化回歸’的意思👐,不是要‘復舊’,但同時也不主張‘西化’或‘全面他化’🫷🏼。自知之明是為了加強對文化發展的自主能力🤹🏿,取得決定適應新環境對文化選擇的自主地位☝🏿。”

不僅對文化自覺的概念進行了詳細定義🧙🏼,費孝通還強調指出“文化自覺是一個艱巨的過程:首先要認識自己的文化,根據其對新環境的適應力決定取舍。其次是理解所接觸的文化♥︎,取其精華🏊🏿,去其糟粕,加以吸收。各種文化都自覺之後,這個文化多元的世界才能在相互融合中出現一個具有共同認可的基本秩序和形成一套各種文化的和平共處、各舒所長、聯手發展的共同守則。”

作者:徐平,中央黨校文史部教授♏️、博士生導師,中央民族大學⌨️、四川大學、新疆師範大學兼職教授🫰,國家民委決策咨詢委員會委員,中國社科院西藏智庫專家,世界民族學會副會長🥯,中國民族學會常務理事↕️。

和而不同

人類怎樣面對21世紀“經濟一體化、文化多元化”的時代特征,建立一個和諧的地球家園成為費孝通深思的大問題。經濟全球化時代的文化認同更引起他深刻的關註☝🏻,結合一生的調查研究和教研積累,他綜合運用多學科的理論和知識,提出了“中華民族多元一體格局”理論🧑🦽➡️,為經濟全球化時代中國各民族的團結和發展提供了強大的認同基礎,有力地增強了中華民族的凝聚力。不僅在國內外學術界引起強烈的反響,並在2014年第四次中央民族工作會議上成為定義中國民族關系和走向的核心概念。

費孝通以“中華民族多元一體格局”闡釋了“中華民族”的形成過程及結構層次問題之後,他又提出了“和而不同”的民族秩序論🦸🏻,闡釋具有文化差異性的民族“如何和平共處在一個政治經濟組織裏面”的“一體化”問題:“對於中國人來說,追求‘天人合一’是一種理想的境界,而在‘天人’之間的社會規範就是‘和’✶。這一‘和’的觀念成為中國社會內部結構各種社會關系的基本出發點。在與異民族相處時,把這種‘和’的理念置於具體的民族關系之中🧈,出現了‘和而不同’的理念。這一點與西方的民族觀念很不相同。這是歷史發展的過程不同即歷史的經驗不一樣。所以中國歷史上所講的‘和而不同’🙍♂️,也是我的多元一體理論的另外一種說法🛌🏼。承認不同,但是要‘和’,這是世界多元文化必走的一條道路🛖,否則就要出現紛爭。只強調‘同’而不能‘和’,那只能是毀滅。‘和而不同’就是人類共同生存的基本條件🤷🏻。”這與美國學者亨庭頓的“文明沖突論”形成鮮明的對比☘️,更加符合人類邁向光明未來的大趨勢。