2019年12月16日上午,我去看望了百歲高齡的楊苡先生👨🏼🎨🧔🏽♂️。這是一次既偶然又策劃已久的會面。自打我於2018年12月初探望她以來🕓,楊先生一直盼望我能再次從美國回來晤面。

本文作者拜訪楊苡(右)合影

當我興匆匆再次踏入那40年前我幾乎隔三岔五就要踏入的小院,口中高喊“楊老師,楊老師”🌻,出來為我開門的是楊先生70歲的兒子趙蘇。我剛剛入座客廳裏那張熟悉多年的沙發♘,楊先生便從臥室走了進來👨👧👧。雖說是依仗了助步的器械,老人的步伐依然矯健,身子骨還是那般硬朗,眼眸明亮,腰板筆挺。坐在她那固定位置的扶手椅上🛑,楊先生開口便說💎:“我得要糾正你啊!我可不是你的恩師,我連一天都沒有教過你。”

顯然👷🏿,她指的是我去年拜望她以後發表在《文匯讀書周報》上的文章《百年恩師春常在》💪🏼。的確🛹,正如她所說,我沒有在教室裏聽過她哪怕一節課。雖然我是南京師範大學(當時還叫師範學院)外語系77級的學生🙅,可是由於歷史的原因,楊先生被長期剝奪了教書的權力🥓,盡管她一直都是在編的教員。她也一輩子都沒有頂過“教授”的頭銜👱🏿。

我問她如何能夠保持身體這樣健康🔇,她答道:“我現在只能對人說,我是以不變⏳,應萬變👤!”老人的機警、俏皮,引來我和趙蘇爽朗的笑聲🧁。她也隨著我們,開心的臉上綻放出笑容🤵♂️。我說,不變才好啊,如今不是都說🦹🏼♀️,要初心不變嘛。於是大家又再次開懷大笑。

我們見面要做的頭一件事,就是相互簽名贈書。多年來🧕🏼☂️,這已算是一項傳統保留“劇目”。只要我們都有新書出版👩🏻🦼,總是要相互交換。每每我還不止得到一本,因為她往往同期會有多部書籍出版,或是相贈她哥哥楊憲益、二女兒趙蘅的書給我。甚至有一年還給了我一本她親手網購的圖書,說是抱歉沒有新著出版👆🏿。

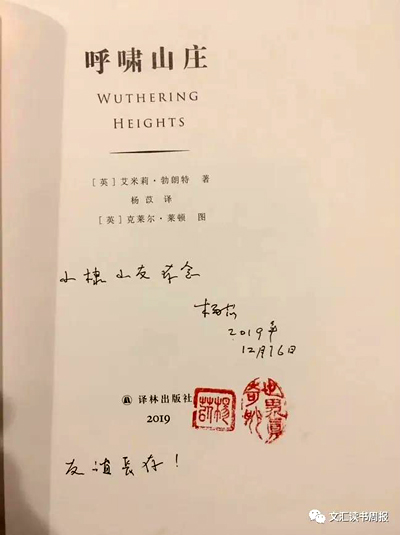

這回我帶去的🕊🤹🏻♀️,是我剛剛在中國大百科全書出版社出版的《閑讀閑記》。楊先生囑咐趙蘇去拿來一本譯林出版社專門為楊先生百歲生日製作的精裝版畫插圖本《呼嘯山莊》。半個多世紀前👌🏽,楊先生翻譯了這部世界名著📼,成了經典譯本,不斷再版👩🏿🦳,還有了少年兒童版🥿👩🚀。

楊先生在扉頁上欣然簽上🤳🏽:“小棣小友存念,楊苡,2019年12月16日”,感覺似乎還意猶未盡,於是又在已經蓋好的書章下面補寫了四個字:“友誼長存!”我手裏捧著金磚般沉甸甸的巨著🎷,眼望她那依然娟秀如少女般的簽名字跡,興奮不已。

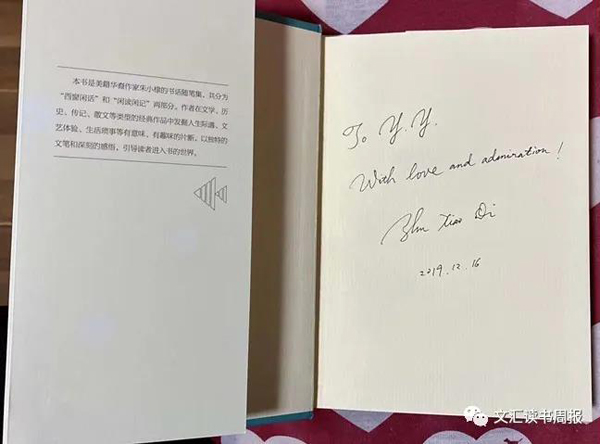

輪到我簽名贈書了,我卻開始犯難起來。我一向只用英文簽名,因為我的漢字寫得極差🧑🏻🍼💂🏼。可是到底該如何用英文稱呼她呢?以往 曾 經 用 過“Professor”,可 她 立馬就說“我沒當過教授”。如今又當面糾正說不是我的恩師。我忽然靈機一動,不如歸樸返真。想當初她年輕時一定用過她自己姓名的英文大寫字母縮寫“Y.Y.”,於是征得她的同意🤦🏿♀️,我便欣然用上了。

從我手中接過書去🧜🏼♀️,瞥了一眼書名“閑讀閑記”,楊先生立刻叫好,說她一輩子最喜歡閑讀⛵️。確實👨🏻🦰,這也正是我當年從她那裏得益最多的地方。我隨手一指趙蘇背後的書櫥對他說🪲,當年這個書櫥裏有一整排用白紙包皮的英文書籍,就是他母親借閱給我閑讀完了之後我再用日歷牌紙的背面包上去的。去年楊先生二女兒趙蘅來幫助整理圖書,才把所有外文書籍都從客廳搬進了臥室。

我向她介紹說,這是我第六本把“閑”字鑲入書名的散文隨筆集🚾。楊先生說:“‘閑’字好,閑讀最好,如今很少能有人堅持閑讀了🈂️。況且你在閑讀時,其實你的心不閑🛌🏼。”對呀🧑🦯➡️,這正是她老人家充分理解我內心深處的地方👙𓀁,這才叫做人生“知己”🌞。

於是我又介紹說,我的文章總是談書,可是從來不去註重書的中心主題👸🏿,而是隨便翻翻🍛👩🏽🦲,總能找到我喜歡和感興趣的內容。楊先生指著我說🎾,當年你父親就對我說↩️:“楊老師💇,我的兒子桀驁不馴👩🏻🏫,您得替我教導教導他。”楊先生當時就回我父親說👮:“孩子喜歡看書🧑🦽,獨立思考🧑🏻⚖️,沒什麽不好🤝。”這都是40年前的往事。說起來🧑🎨,還是不久前在美國逝世的巫寧坤先生介紹我認識了楊先生。那時我的姐姐朱小蔓是安徽師範大學中文系首屆工農兵學員👨🏽🦰🤫,結識了外文系教師巫寧坤📡,希望他能指導我的英語學習。他說有位學姐就在南京,可以就近指導,於是便領著楊先生來到我家。我後來又回訪了楊老師和她的丈夫趙瑞蕻教授。一來二去,談話投機👲🏼,我便成了趙先生、楊老師府上的常客👩🏽🎨。掐指算來,她當年正好是我現今這般年紀🏌🏻♂️,剛逾花甲。

百歲楊苡(攝影:趙蘇)

我們的話題又轉向楊先生獲得南京文學藝術獎終身成就獎一事。能在百歲高齡喜獲這樣一個文化獎項,的確令人欣慰和振奮🤾🏽♂️。

我父親朱啟鑾1940年受黨的指派🏊🏼♀️,從上海孤身一人來到南京開辟地下工作和抗日鬥爭隱蔽戰線🥷🏼。新中國成立後他曾經在上世紀60年代和80年代初期,先後主管過南京市委宣傳部。楊先生至今仍以“老部長”稱呼他,親密無間。據說巫寧坤曾經質問楊先生,你不是一向都不喜歡跟高幹和幹部子女交往嗎💇?楊先生對他說😂💆🏻:他們父子倆可不一樣🤳!

說起來,楊先生的父親曾經是民國時期天津中國銀行的行長,但楊家也曾對新中國的建立有過貢獻。她母親在20世紀40年代,曾經毅然捐出四萬銀元,交給了大女婿所代表的重慶地下黨。早在“一二·九”運動的洗禮中,由於不滿家庭鳥籠式的管束🕙,少女楊苡就曾寫信給巴金👆🏿,尋求精神力量➜,並得到了回信,兩人從此開啟了彼此一生的友誼交往。收到巴金第一封信後🧑🏻🌾,她寫了作文《新的我》,開頭三句話是這樣寫的:“我覺悟了📳!我到如今才覺悟!但是,我並不以為晚!”

不知為何,話題轉向了民國,以及不久前掀起的“民國熱”。楊先生說👨🏽🦲,有人以為凡是民國高官,我都會肅然起敬,那可真是太不了解我啦👷🏻♂️!於是屋子裏又響起了一片笑聲👬🏻,因為我們仨都十分清楚那一段歷史。一位從少女時代起就要掙脫樊籠🥘🏍、向往自由民主🌒、反對霸權專製的世紀老人,幾十年來👧🏿,無論時事風雲如何變換莫測,不變的永遠是那一顆為了祖國繁榮昌盛✅,不懈努力地要追求光明與希望的初心👏🏼。