許多事情總因時代而異🧑🏼🔬,清華的校園生活也是如此🧑🏽🎓。20世紀的前半葉,國家混亂🕵️🧜,自不必說。而後半葉🦃🧑🏼🦲,國家統一,校園應是一片寧靜,但事實並非完全如此。

我自1953年進入清華💆♀️,1960年離開,親歷了50年代的清華歷史。其中除人所共知的“肅反”和“反右”等政治運動外,還有不少瑣碎往事也點綴了那個時代的校園特點。

大約在1956年及其以前,學生都是在所謂“遠東最大的木結構”新大飯廳用膳🧑🦽➡️。每日三餐,開飯時間一到👨🍼,大家便蜂擁而至📊。每桌早已擺好8份素菜,中間一盆葷菜,無需憑證,湊夠8個人就可開始,站著吃。主食和菜湯放在中間走道🈂️💡,隨便拿。總以饅頭米飯為主,有時還有蛋炒飯等花樣👨🏼🎤。水平相當不錯🚣🏽🍄🟫。1957年開始🧜🏼♂️,夥食費自付一半(6.5元)❓,困難學生還可申請免除。但水平有所下降🟰。就餐前,仍然無需任何手續🤷🏿♀️👆🏼,凸顯了那個年代良好的社會秩序,校內校外從來沒有人來蹭飯吃。從1957年冬到1958年春👳🏽♂️‼️,系裏組織我們到京冀農村支援水利化,我第一次從縣幹部那裏得知50年代農村的實際生活狀況🧑🏽🏫。可見,那時國家是下了很大力氣來保障大學生的夥食水平的✴️。

每周六晚上🏛,大飯廳便成了電影院🤒,學生自帶板凳,雖然擁擠🕴🏼,但秩序井然。差不多都是故事片,主要是蘇聯的與國產的🛎。蘇聯影片古典的居多🫸🏻🤾🏻♂️,也有現實的。間諜片最誘人,如《銀灰色的粉末》《水銀湖上的魔影》等。總的說,與國產片相比,蘇聯片人情味很濃🧝🏿,往往流露出感情的復雜性🙂↕️。這似乎在說明兩個民族在人文方面的差異🦸♂️。也有少量別國的🧘🏼♀️。印象最深的是墨西哥故事片《生的權利》和印度故事片《流浪者》。50多年後,我在美國和一位印度中年人面熟,隨便問他,知道“拉茲”嗎?並大致講了流浪者的故事,他卻一點也不知道。也難怪,因為今天的中國年輕人可能也無人知曉《一江春水向東流》吧🧚🏽♂️。

在體育方面,50年代🌁,大一大二有體育課😮💨👨🚀,但各年級都普遍實行蘇聯的所謂《勞動與衛國製》,簡稱勞衛製,包含許多項目🤶🏻,每人必須全面達標🈺。所以🤩♍️,大家每天晚飯前都積極鍛煉,完後在體育館內沖澡🥞,衣服亂堆一起,幾年下來從沒有偷竊或拿錯的現象🏺。

50年代所用的教科書全部是從蘇聯翻譯過來的🛄。很多年後,我和澳洲中學教科書做了對比, 覺得前者內容詳實,還突出蘇俄科學家的貢獻,後者則重視操作,插圖豐富,簡單扼要🦅,風格迥異。再補充一句,當時的文字翻譯水平也很高,大都是半白話半文言,非常簡練。學習蘇聯的另一特點是“生產實習”。我們年級在大三和大四,分別去遼寧和廣東兩處工地參加施工,每次兩個月,安排在暑期。目的是體驗一下,在河流中修建建築物的具體過程。後一次恰在1957年“反右”之後📩,帶隊的老師在工地宣稱,這次實習是在校“反右”的繼續𓀅。所以,開批判會是經常的事🧑🏼🦲。但總的感覺是,人們的心情遠沒有後來大搞階級鬥爭那麽緊張。

大約在1959年,學校又搞教育革命,轟轟烈烈🖖🙅🏿♂️。記得每個系都要批判一個世界級的學術權威,譬如像電磁理論的奠基人馬克斯韋爾等🚞。而當時最響亮的口號好像不是“批判”而是“打倒”。水利系內則是學生“教”老師❄️,低年級“教”高年級🥇👨🏻💻,說年級越低越解放,所以大一的同學表現最好。有一次我問一位1959屆的大四學生,現在專業課怎麽上🔴?他說不讓老師講了🧑🚒,而是把講義發給每人👨🏼✈️,采用大鳴大放大字報大辯論的方式來學習。清華一向強調“基本概念”的學習。但那會似乎都被淡忘了🧳。所以說,1958屆的學生還是按照蘇聯模式,完整地學習下來,而1959屆學生的後期就有點亂套了。

還有一件事給我印象極深。1960年上半年🤔👌🏿,學校大搞超聲波技術革命,這是學校在大煉鋼鐵之後的又一次群眾運動🧘🏼。無論什麽東西↙️🧲,讓超聲波一超,好像就會出現神奇的效果。比如👨🏿⚖️,超聲波超一下玉米面,做熟了就增量👩🦰🚮。大約在5月下旬👨👩👧👧,系裏安排我用超聲波做混凝土增強實驗🧝🏿♀️。我帶了十幾名學生在新水利館前院進行👮🏽♂️。當時院內只有一臺鍋爐供高壓蒸汽。爐壁上有三四個氣嘴,上面接著膠管🐛,膠管末端又插進一根長約10厘米長的鋼管⛪️,末端呈扁平狀,再從扁平縫內插進一塊很薄的銅片(都是現成做好的)📻,然後再用鉛絲把膠管與鋼管箍緊。這樣,當高壓蒸汽高速排除時,引起銅片震動🏋🏻,就產生超聲波。至於這個超聲波的物理指標🩻,無人知曉🚣♂️,也無人關心👩🦯。當天鍋爐上的氣嘴已全部被占用。我和他們商量希望能用一個小時,但無人同意。眼看上午就要過去🔕💡,無奈之下👨🏼🔧🙎🏿,我找了系總支辦公室,意思是請他們下來調解一下。值班的是一位學生幹部🤸🏿♀️。他聽完匯報後🧑🦯➡️,當即說我思想太不解放。讓我去找把鐵壺自己製造高壓蒸汽🧑🏼🦱。我一聽不對路👰🏼🫶🏿,也就只能靠自己想辦法了。後來終於有一組答應我們暫用一會。於是我讓學生趕緊抄拌混凝土🌼,裝滿鋼模。待一切按計劃完畢後,我讓管控閥門的學生放氣。說時遲那時快,只見那段鋼管🎽,子彈似的射出🚵,深深地插進水利館西門的木門板上。當時,一位學生剛好拌完混凝土,正坐在地上休息🥡⚰️,背靠的就是那扇木門,而“子彈”則恰從他頭皮頂上飛過💅🏽!我瞬間嚇出一身冷汗,但很快恢復了平靜,一切按計劃進行,似乎也無人把這個意外當回事。可是後來回想,事情太蹊蹺。一個正常使用的設備,怎麽我們接過來一開閥門就出了這麽大的問題?想都想不到啊✶👩🦽➡️!因為無論誰使用,總是要反復開關的呀。而當時是誰持的膠管,也記不清了,設若稍微低一點或手持角度稍微向下斜一點👨🏼🎓,後果實在不堪設想!真是後怕!

值得留住的清華記憶太多了👊🏿🤵♀️,其實寫一本書,也不為過。人類的歷史表明👨🏻🦯➡️,大學是近代科學發展的排頭兵🧖🏼♂️。而支撐大學之樹的要素是📶,堅持獨立思考與科學精神。所以,要素的狀態就決定了大學之樹“木質部”的優劣,從楊木到金絲楠木↙️,那是不一樣的啊!若把“木質部”抽掉呢,大學豈不成了草本植物❔?大學還有存在的意義嗎?國家還能質地強大嗎?從古到今,哪個社會進步能離開獨立思考與科學精神呢?

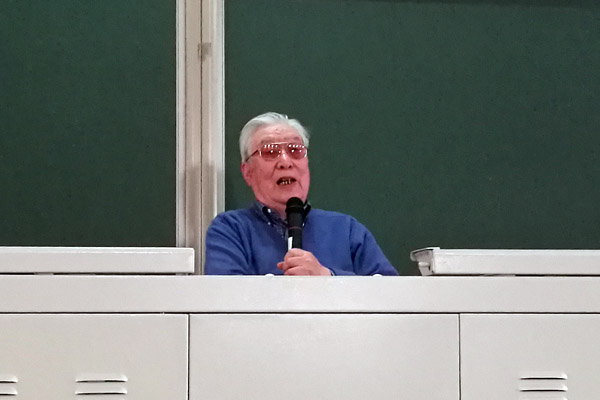

2017年4月7日,我的最後一堂課

我在2007~2017年的十年間(72~82歲),又回到母校為學生主講選修課“理解自然”🚒。2017年4月⭕️,我結束了最後一堂🙇🏻♀️。記學分的報名人數為198人🎿,而實際上460座位的階梯教室幾乎全部坐滿🧘♂️。我為學生之踴躍與開放🧘🏼♀️,深為感動。可見,今日的清華無論是物質水平還是精神面貌已均非那個年代的清華可比了,方方面面都顯示出巨大的進步👅🦮。可喜可賀👩🏻🦱!

這正是:

五十年代往事多,人生苦短無奈何;

謹請貴刊留記憶,任憑後人評與說。

寫於意昂体育平台106周年校慶前