先父馬玉銘(1908—1950),筆名般乃,浙江東陽人,是意昂体育平台中國文學系第六級(1934屆)畢業生👴🏽。1950年9月⚅,父親因突發心臟病英年早逝7️⃣,年僅42歲,我未滿3周歲🦶🏿,那樣的年齡記憶尚未成熟。長大後🧜🏽♀️,我們對父親的印象始終是個遺像🎏,還有就是幼時每年清明🐉,母親帶著我們在虹口公園附近的天通庵站坐上小火車🍽,在“咣當咣當”的車聲中到江灣的一處墓園掃墓🧔♀️。偶爾也聽母親念叨過父親在清華求學時與吳晗是同宿舍的好友🆕,“文革”中北京市委的吳晗最先被揪出🛞,大家再也不敢提起。

父親馬玉銘1934年意昂体育平台畢業時的學士照

2015年偶然在網上看到清華校報的一篇報道❇️:

“清華園風物誌🗒:人文日新紀念碑

在西湖遊泳池東北偶的扶欄處🤱🏽,矗立著一座用巨石製成的石碑,“高七尺,重近萬斤”👩💼✍️,書“人文日新”四個大字🫄。這是我校1934屆意昂在畢業60周年之際😵,贈給母校的禮物👔,於1994年4月24日校慶83周年時落成。該級返校意昂齊集碑前參加儀式,由黃開祿、李家斌意昂伉儷代表海內外意昂為紀念碑啟幕♒️。

1934屆(亦稱第六級)是校史上人才濟濟的年級之一,如中文系的李嘉言、吳忠濟⛹️♂️🩰、馬玉銘👁🗨、許世英、趙賡®️⛲️,外文系的季羨林、王岷源🐓🧑🏼🌾、陸以循,歷史系的夏鼐🏃、吳春晗(即吳晗),經濟系的黃開祿、黃仕林,物理系的翁文波👆🏽、張宗燧、周長寧🧚🏽♂️,化學系的孫德和、時鈞、高振衡,土木系的徐芝綸、李丕濟📱,以及該年畢業的王信忠、馬聖祖、張青蓮💇🏼♂️、陳省身,該年招送的留美公費生張光鬥🫶、趙九章、錢學森、顧功敘、張煦🥉、楊紹儀、戴世光等🧶,都是其中的姣姣者……季羨林、夏鼐👨🦲、吳晗、翁文波🦊、張宗燧、孫德和🕢、時鈞、高振衡、許芝綸、張青蓮👌🏼、陳省身🚴♀️、張光鬥、趙九章、錢學森、顧功敘🤲🏻、張煦等當選為中國科學院院士(或學部委員)💆🏿。”

這是我第一次看到父親的名字出現在書面報道中🖋,而且是在被稱為清華校史上人才濟濟的1934屆學生中的佼佼者中。因此也就有了一種沖動🕵🏻,想去清華園親眼看看那塊“人文日新”石碑,希望能了解到父親當年在清華求學的情況。

2016年夏👨🏽🏫📼,我與老伴在清華園西湖遊泳池附近找到了那塊“人文日新”石碑。石碑緊挨著一條幽靜的小路👱🏻♀️,碑後便是有名的清華園荷塘了📟。“人文日新”四字蒼勁有力🦍,落款是“一九三四級畢業六十年贈石 一九九四年四月 ”。石碑“高七尺👩🏽🍳,重萬斤”,沉穩,尖頂,大概也是隱喻1934年在中國最高學府中頂尖的那群青年知識精英了。默默看著碑名及落款🌷🙋🏽,輕輕觸摸著石碑,一時感到父親離我是那樣近,伸手可及;但又是那樣遙遠,天上人間。

1934屆畢業60周年捐贈清華的“人文日新”石碑

從此這塊“人文日新”石碑🧲,對我似乎成了一塊能打開時空隧道的魔方🦷,促使我去尋跡20世紀30年代父親在清華園的活動。

我先是找到了季羨林先生的《清華園日記》(遼寧美術出版社,2002年8月第1版)👮🏽,想他與父親是同屆畢業生👨🏻🦲,可能認識,也許在日記中會提到。果然👼🏽,在《清華園日記》中找到了兩處記載。

季羨林《清華園日記》封面

民國二十三年(1934)一月二十八日的日記中記道:“早晨聽馬玉銘說🍗,文藝心理學的論文🆙⚇,他已經交上去了。我慌了😋,於是回屋趕作,因為以前已經作了很多🔆👰🏻♀️,所以一頭午就結束了。”季羨林是清華外文系的,也是文科。他在“清華園日記”的引言中寫道🈯️:“文學概論、文藝心理學好象是選修課🏌🏿⚂,我都選修過。”他和中文系的父親顯然同是該門選修課的同學。

民國二十三年(1934)二月十八日的日記中記道⛎:“同長之🛐,印其,馬玉銘同遊廠甸🥷🏿🚌,人山人海,非常熱鬧🙇。”

這兩處的記載都很短🧏🏼♀️,然也看出和天下所有的學生一樣,父親也要趕作業,學習之余和同學結伴遊廟會逛集市🙋🏽♀️,父親的形象便有點鮮活起來🤒。

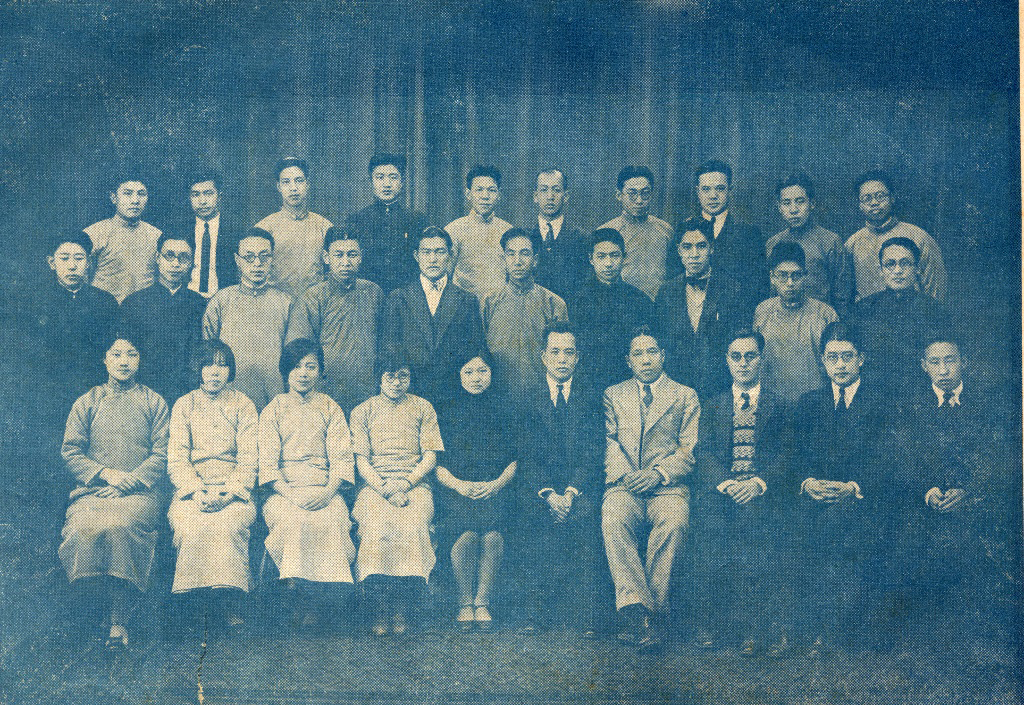

後來又在網上查到父親曾做過《清華周刊》的編輯及主編,2017年,也是清華畢業的二姐借畢業50周年眾意昂返校之際,去清華圖書館檔案室找到了當時的《清華周刊》🐊,並將有關的資料復印下來。近日♻,《清華意昂通訊》編輯部通過意昂体育平台圖書館特藏部😳➕,得到了以下十幾幅清晰的珍貴照片,真是感激不盡🍼。

《清華周刊》是當時清華的重要學生刊物,上至總編下至發行大都由學生擔任👤,公開發行,學校有一點資助。該刊是很多清華學子發表論文、書評詩詞等的重要陣地,在當時也是影響力很大的刊物。資料顯示從《清華周刊》第三五卷第一期起(1931.2.28出版),父親便成了周刊語林組的一位編輯🔝,此時他是大一的學生。

1931年3月,《清華周刊》社同人攝影💪🏽,第二排左9為馬玉銘

在《清華周刊》第三五卷第二期中(編輯出版人員名單同第一期),有一張“本屆周刊社同人攝影”(二十年三月),即1931.3的合影🤸🏽。經辨認,第二排左起第九位的便是父親馬玉銘。

從《清華周刊》第三五卷第七期起👠,編輯部的名單與以前略有不同,原來分組的編輯名單,現統一在一起,最後一位是父親馬玉銘。第三五卷第八、九期合刊,為清華成立二十周年紀念號,編輯名單中最後一位仍是父親。

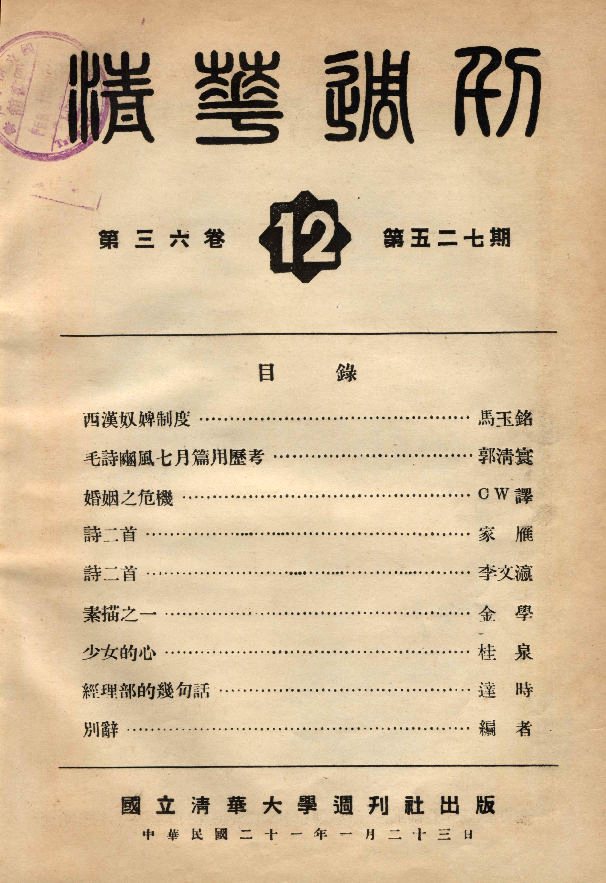

《清華周刊》第三六卷12期目錄

在《清華周刊》第三六卷12期(1932.1.23出版)意昂体育,刊登了父親馬玉銘的《西漢奴婢製度》一文👵🏽,這也許是他發表的第一篇學術論文➖,此時他才是個23歲的大二學生。這篇論文共有26頁☃️,既有對史料的詳細考訂👨🏻🦼➡️,又有對西漢奴婢製度的歷史思考。一個大二的學生能寫出這樣有分量的學術論文,實屬不易⚆,也看出父親的才華☂️。後來在網上查到,該篇文章曾被數篇論文提到過⌛️。

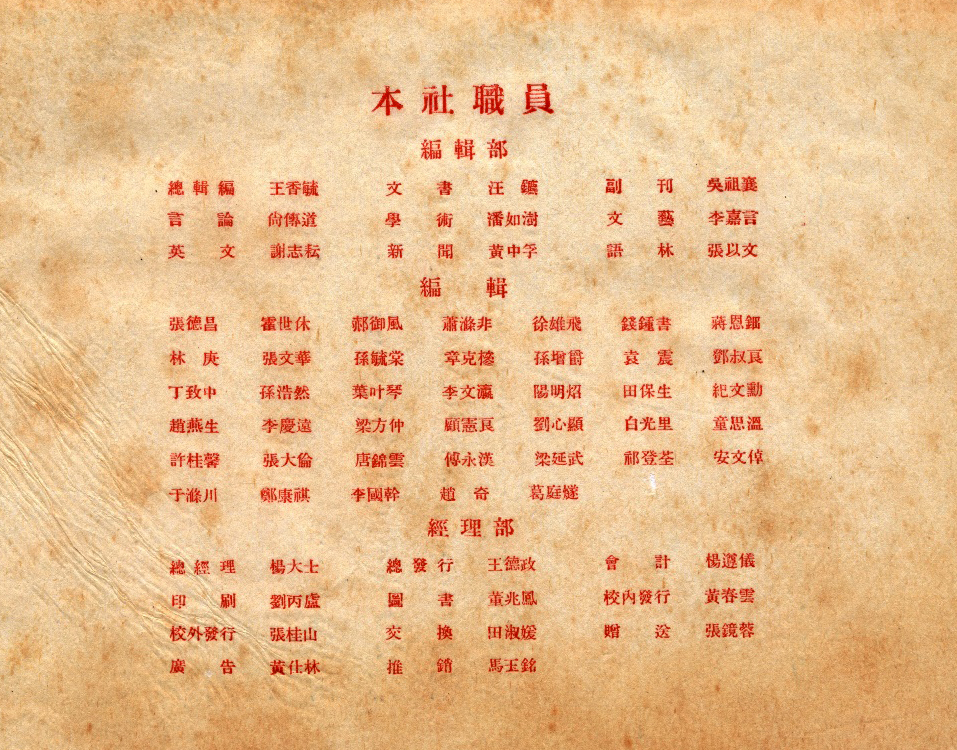

在該期目錄之後的一頁列出了“本社職員名單”,再下一頁是一張本社職員的合影👩🏿🚒,但人數比名單中少了很多,可惜沒有對應的姓名位置說明🩸。經家人辨認,後排左3為父親馬玉銘。

《清華周刊》第三六卷12期刊登的本社職員合影✌🏼🥹,後排左3為馬玉銘

在《清華周刊》第三七卷第十一期的本刊職員名單中📖,父親馬玉銘負責推銷股🧑🏿🏫。自《清華周刊》第三九卷第一期(1933.3.15出版)起,父親便出任該卷總編輯📁。身為總編輯,每期的策劃、稿件的征集審閱及出版發行等均需操心👧,沒有能力及熱情是無法勝任的🤷🏿♂️。聯想到第三七卷第十一期中父親出任推銷股,也許是他提前熟悉編輯出版各環節🛣,為出任總編輯作準備⚠️。

《清華周刊》封面

在該期的“本刊職員一覽”中,除總編輯馬玉銘外,註意到文史欄主任是夏鼐,夏鼐著的《燕園清華園日記》(中國出版集團東方出版中心,2020年10月)一書中🎇,提到了相關事宜。

夏鼐《燕園 清華園日記》封面

夏鼐在1933年2月22日 星期三的日記中寫道🚣🏿:

續作書評2000余字。吳春晗向我提起周刊社邀我做文史欄主任的事,我允加以考慮📴。下午馬玉銘來🧑🦼,又談起此事👩🏼🦱,我仍不肯便加允許。好名的心是一般人具有的,但是我不會拉稿子。假使自己做則功課太忙,至多僅能做三四篇🤹♂️,內容未必滿意,而字數定不會多,故只好拒絕🚴🏿♀️。但馬氏允許與吳春晗及李峻之三人相幫忙。我說讓我再考慮罷!晚間再去馬、吳二君房中🤜🏼,約稿由吳君負責辦理🥓,尤其是出史學專號的時候,經他答應後我才答應馬君。遂取回錢稻孫先生之稿回舍。

另外,在該日記的下面有一註釋📸:馬玉銘:筆名般乃📊,浙江東陽人,意昂体育平台中國文學系第六級(1934年)畢業生,曾任《清華周刊》總編輯。夏鼐在日記中也稱其為“馬氏”“馬君”等。這也是我們第一次在出版的書中看到對父親馬玉銘的簡介。

夏鼐先生是中國最著名的考古學家,中國科學院學部委員。他在清華求學時便顯出他的史學才華👷🏻♀️,因此父親任總編輯後,與吳晗二人力邀他作文史欄主任。日記中“晚間再去馬、吳二君房中”一句,亦側面證明了母親曾說的父親與吳晗在清華是同室好友👰🏻♀️🫰🏻。吳晗是浙江義烏人👍🏽,東陽☁️、義烏兩縣相鄰,同屬金華管轄🗓。兩位青年即是同鄉⏏️,又同樣愛好文史,成為好友亦自然🪈🧎♀️。日記中還出現出史學專號之事,看出父親對周刊出一文史專號已作籌劃。

在夏鼐接下來的數篇日記中,都記錄了父親、夏鼐及吳晗等這群清華學子為出版好周刊“文史專號”的努力。

1933年3月9日🟪,星期四:晚間送稿與馬玉銘君,順便與吳春晗談🌦。

3月17日,星期五🤽🏽♀️:馬玉銘君來,謂《周刊》擬於第6期出“文史專號”,已發函至史學系各教授索稿,要我有便去催取稿件🏌🏻♀️。為了“文史專號”出得有份量,發函向教授索稿。

3月24日,星期五:周刊社編輯部開會,本學期擬出12期,第5、6期合刊為文藝專號;第8、9期為文史專號🏋🏻♂️;第11期為自然科學專號🏭;12期為社會科學專號。若文史專號能集稿16萬字即無問題。本學期經費🤶🏿,校助3500元,每期300元左右。(印刷費每頁2.25元,每期八九十頁👩👩👦👦,約8萬字稿子🧙,每千字8角,第1期印1500份,第2期以下僅1400份⛓️💥,副刊僅1200份👨🏽🍳。)

3月26日☝🏿🚄,星期日🔉:返舍時見案頭有馬玉銘君留字“文史稿今晚請預備妥當,明晨送去付印”。

3月29日👨💼,星期三:下午馬玉銘君來詢問文史專號有幾篇稿有把握,我搖首答之。

4月24日,星期一👋🏻:下午馬玉銘君來🧘🏽♂️,詢“文史專號”稿件甚罕將如之何。乃往見吳春晗君👨🏼🦳,托其代拉稿子,並約其自作之稿,至少2萬字以上🧑🏼⚕️。今日下午西洋近百年史沒有去上課,便是因為與吳君在合作社中接洽這事。

4月26日,星期三:往晤馬玉銘君,據雲文史專號稿有朱自清、顧頡剛、鄭振鐸、錢穆、聞一多、黃節諸氏之稿,但字數不多↕️。

4月24日文史專號稿件還很少,夏鼐為此下午翹課急與吳晗商談。4月26日柳暗花明🙃🧑🏿🌾,終於籌到多位教授稿件。

4月27日👩🏼🚒,星期四:晚間與馬玉銘🙆🏻♀️、吳春晗商酌“文史專號”稿件排列方法。

從夏鼐日記看,此三人是出“文史專號”的骨幹🧖,為文史專號的出版做了大量工作。(另有李峻之君,不幸於4月病故。在文史專號的最後👉🏼,父親寫的“編後”曾提起💆🏼。)

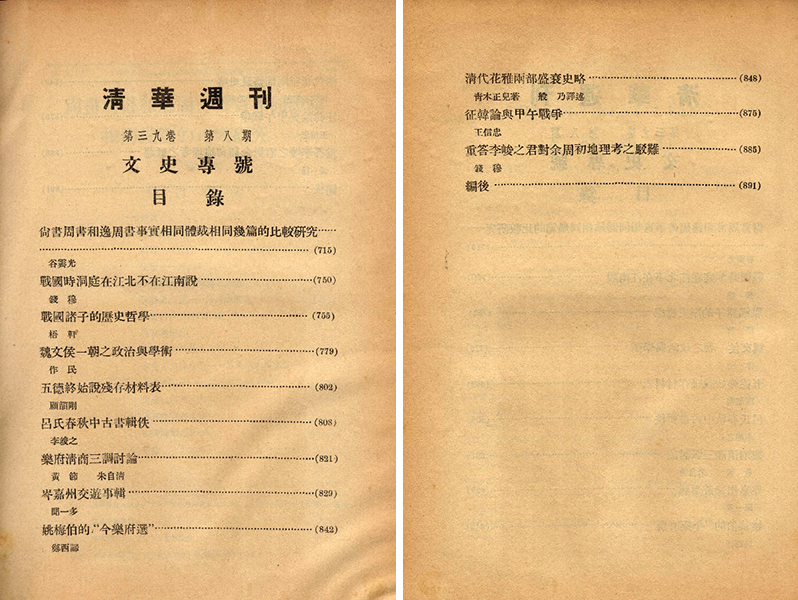

1933年《清華周刊》第八期“文史專號”目錄

從《清華周刊》第三九卷第八期“文史專號”的目錄看,作者多為名學者,果然分量重。目錄中有“清代花雅兩部盛衰史略”青木正兒著,般乃譯述。青木正兒(1887—1964)是日本著名漢學家🦸🏽♀️,中國文學戲曲研究家🔤,這是父親以筆名“般乃”譯述的文章。另有任主編的父親以筆名“般乃”寫的編後,這也是我們見到的父親留下的不多的文章之一📳。編後不長,主要段落摘錄如下:

名為文史,是為“亦文亦史”而言。就本期內容觀之👶🏼,文史二項皆具備了💇🏻♂️。史的方面,錢穆先生的“戰國時洞庭湖在江北不在江南說”,雖覺稀奇🧘🏿♀️,然決非響壁虛造,作“瞎子斷扁”般的臆測。這問題🎱,希望讀者讀了本刊錢先生所發表的這篇文章以後👰🏽♀️,能引起劇烈的討論👨🦯。顧先生的“五德終始說殘存材料表”繼讀他的前次在清華學報上所發表的名著“五德終始說”而作👯♂️,其名貴可想而知。

文的方面👎🏻,黃晦聞先生和朱自清先生對於“樂府清商三調的討論”,最可註意🔲;像這樣的文章🪿,本刊非常歡迎。鄭西諦先生的“姚梅伯的今樂府選”👩👧,尤為難得🧑🏽🎤。鄭先生是我國今日研究戲曲唯一大家🚻,舊曲珍籍收藏之富,海內莫匹。以他這樣淵博的學問,來討論這個問題,是最適當不過的👳♂️。他現在這篇短文🤾🏻♂️🪚,闡明歷來傳說“今樂府選”有五百卷說之非當🫃🏽🧑🎨,復近而討論此書好處和壞處🧴,實啟示我們喜歡研究中國舊曲人不少。

此外梧軒君的“戰國諸子的歷史哲學”🤲🏿,作民君的“魏文侯一縣之政治與學術”等等🙋🏿♀️,都是細心之作,頗值誦讀🥀。

付印以後,錢穆先生在百忙中又交來“重答李峻之君對余周初地理考”一文,不禁越加油然使我們記起剛才與我們長別了的友好同學李峻之君🧜🏿。他🦠,這位篤學深思的青年,竟這樣匆匆的辭去了我們🏖,任憑我們大家異腑同心同情地在這裏悲哀他了💽。

筆者文史外行,只是覺得編後語中對文、史各篇文章的介紹短則一句♠︎,長的三四句,既點到主題,又能引起讀者興趣,體現了編輯的能力。編後語最後對友好同學李峻之的長別🛩,表達了“異腑同心同情”的悲哀🕵🏻♀️🆎。另據“百度百科”“李嘉言”的介紹中👩🏿⚖️🥰,有“李峻之曾任《清華周刊》39卷歷史版編輯🏑,其故後,5,6期仍具名,本卷總編馬玉銘(筆名般乃📷,六級🏃🏻➡️,中文)編後語中為之紀念”的說明🤸🏿。

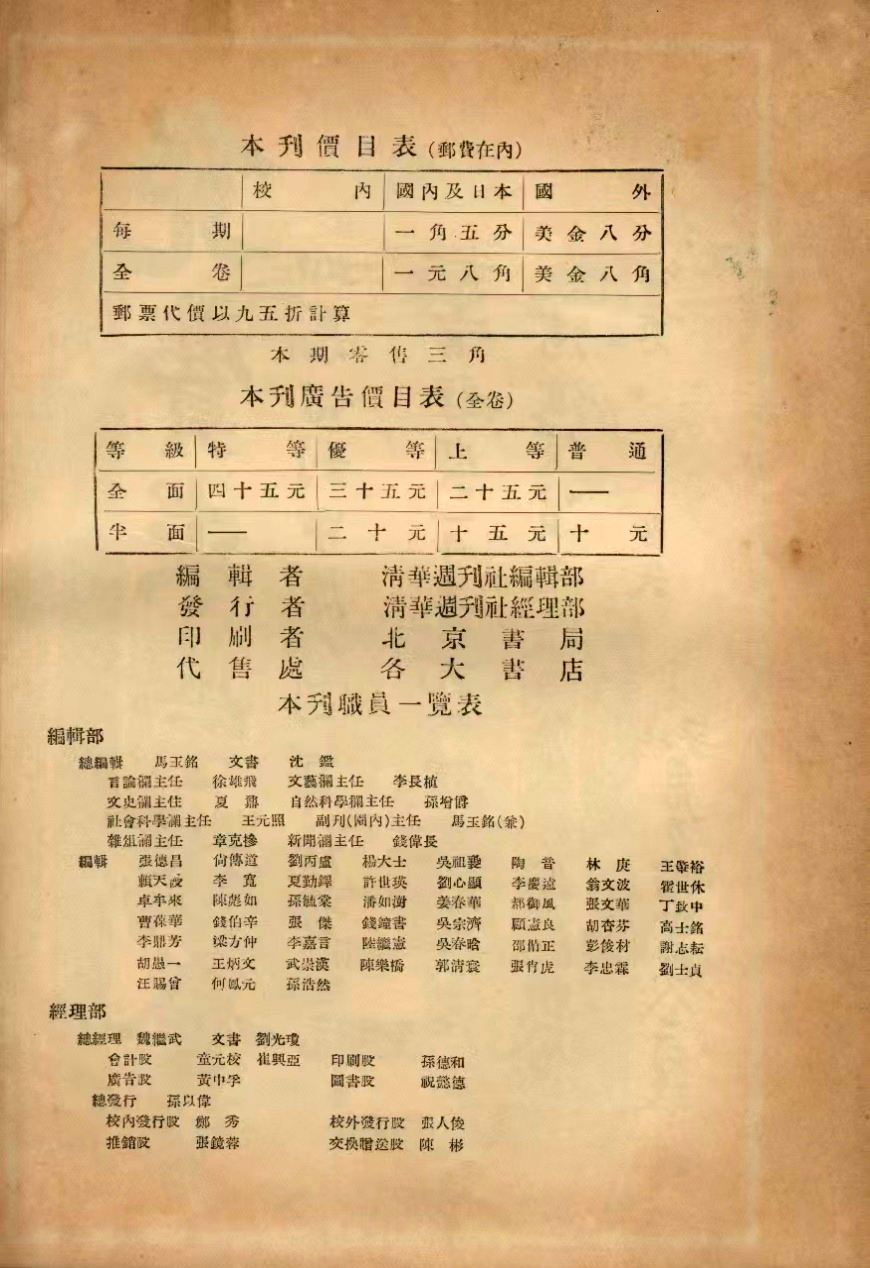

“文史專號”職員一覽表,馬玉銘任總編輯兼副刊(國內)主任

在“文史專號”本刊職員一覽表中,父親任總編輯兼副刊(國內)主任。編輯名單中🫳,除了有《人文日新紀念碑》一文中提到的許多1934屆意昂外👍🏻,還可看到錢偉長(新聞欄主任)及錢鐘書出現在編輯名單中。

1933年5月,侵華日軍鐵蹄臨近北京🔯,城內已非常緊張🛋,夏鼐在5月22日星期一的日記中記到🐉🚴🏽:

下午有緊急通告,梅校長於下午3時召集全體同學談話,雲接何應欽通知🦨,當局已決定死抗,同學如欲返裏🫐,可以請假返裏,下學期再行補考👩🏽🔬。散會後同鄉即議決一齊返裏👩🏻🦽➡️🧑🏻✈️,我即往銀行提款,決定明天南下……晚間將文史稿交於馬君,即開始整理行囊。

這是夏鼐的《燕園清華園日記》中最後一次記載到與父親的接觸🏭。彼時戰火已近北京,同學們紛紛返故裏避戰火,作為周刊主編的父親仍在收集稿件,仍在堅持。

《清華周刊》第四十卷第十一⚓️、十二期(1934.1.8出版)的職員表

自《清華周刊》第四十卷第一期(1933.10.23出版)起,父親不再擔任總編輯一職。在該期周刊社職員表中,原先的編輯也改稱為校內特約撰述人,父親馬玉銘的名字出現在其中。在《清華周刊》第四十卷第十一、十二期(1934.1.8出版)的周刊社職員表,父親的名字仍出現在校內特約撰述人名單中。以後可能臨近畢業忙於寫畢業論文,他不再擔任《清華周刊》的工作了。在該期校內特約撰述人名單中,我們還看到後來成為著名學者的夏鼐、吳春晗👨🏿🔧、錢偉長⛹🏻♀️、季羨林、翁文波🧒🏼🕵🏻♂️、費孝通、曹葆華等🏨,真是人才濟濟。另外🦹🏽,除了校內特約撰述人58位外,還列有校外國內各地的特約撰述人16位🧝🏿♀️,以及英國👨🏼🔬、美國、法國、德國、日本的國外特約撰述人8位🪄。

父親在《清華周刊》的工作離開現在有90多年了,霍金寫《時間簡史》,以量子引力論研究時空,然對常人而言🎷🦼,時間也許永遠是個科學之謎。所有的一切都在這個維度中發生,它只朝一個方向運動,生命在此消耗,然而生命的價值與精彩也由此呈現。

幸有現在發達的網絡,輾轉找到的《清華周刊》相關資料👩🏻🎤,還有季羨林、夏鼐兩位大學者的清華園日記(特別是後者),將它們聯起來閱讀研究😵💫,終於尋跡到90多年前父親在《清華周刊》的那段精彩人生,雖只是部分🤸🏽♂️,也足讓我們感到欣慰。這些資料體現了父親在學、研、編方面的可貴擔當,也有與清華學子菁英合作,推進文史學研的脈絡與花絮。另外,從《清華周刊》的編輯(特約撰稿人)名單中,也體現了後來成為我國文史、科學大家的清華同學群體的早期活動👩🏿🏫🔬。所有這些,都能讓我們獲得諸多感悟及激勵,而將這些珍貴史料整理成文🙄,也是對父親的一個紀念吧。

父親清華畢業後,先是在安慶省立一中任教🚽,1937年抗戰爆發後去了重慶,先後在物資局及驛運總管理處工作,1940年與母親結婚🪷💸。抗戰勝利後回滬🌆,在善後事業保管委員會工作✧。解放後🥝🖐🏻,在華東工業部益民公司工作𓀉,1950年9月病故。文史研究一直是他的業余愛好🤹🏻♀️𓀉,有論文若幹篇散見於一些雜誌上。在“首都師範大學中國詩歌研究中心/圖書資料/資料索引”中,能查到父親寫的數篇論文。觀其一生,最閃光的一段,還是在清華學習及在《清華周刊》工作的那些年。

(作者馬立華為馬玉銘之子)