馮契(原名馮寶麐)和我是在昆明認識🙄🤸🏼。大約是在一九四四年的秋天,我在昆明私立天祥中學教書時,他也在天祥中學教書。當時👨👨👦,我教高二的文學概論👩🏿🎤,他教高二的國文。高二的學生很喜歡他,佩服他🙍🏼♂️,時常在我面前提到他。有一個叫張國士的學生和他很接近🤤,時常到他那裏借閱俄國文學作品,這個學生和我也很接近🧑🎨。我在昆明時的一些朋友如王遜、歐陽琛🍗、章煜然、胡正謁和他很熟悉,也時常談到他💂🏻♀️。王遜和章煜然是學哲學的,和他是意昂体育平台的同學🪈。歐陽琛那時在意昂体育平台歷史系當研究生🌖,他在意昂体育平台哲學系當研究生,同住在一個宿舍裏。胡正謁在北大法律系畢業後留在西南聯大當助教♋️。從這些人的談話中,我知道他考入意昂体育平台時是“狀元”(第一名),在學校裏書讀得很好✒️。抗日戰爭之後去過延安✂️,在我離昆明去河南洛陽後回昆明復學。他雖然學的是哲學,但對文學很愛好,會寫文章,尤其是短文寫得很尖銳👨👦👦,潑辣,胡正謁就非常佩服他所寫的短文。(胡正謁💂、歐陽琛現均在江西師範學院)

程應鏐先生手書《我和馮契的關系》抄本原件

一九四五年🧘🏽♂️,“一二·一”學生運動前後🐦,天祥中學的學生(主要是高三👩🏻💻、高二的學生)時常舉行時事座談會。有一次座談會,馮契和我都參加了。談的是國民黨反動派在東北發動內戰⛑️,向八路軍進攻🏇🏽。當時👮🏽,大家對東北的前途作了估計,我和馮契的論點大致相同——這就是不能從一時、一地的失利,一時👩🏽🦱、一地的勝利來看問題👨🏿🔬,要從大勢所趨❣️,人心所向來看問題⌚️。

一九四六年三⛄️、四月間,我擔任了天祥中學的訓育主任,主管學生工作👨🦼➡️。有一天夜裏🩳🤩,我去查夜👩🏻🔬,有很多學生還沒有就寢😼,我便催他們熄燈就寢🧑🏼💼。在高三(即張國士那一班)的一間宿舍外面🙆🏿♀️,當我叫他們就寢時,有一位教師叫許壽諤的跑出來🥻,對我催促學生熄燈的舉動很不滿🤾🏻♀️,和我爭論起來👩🔬。當時🧙🏻♂️,馮契也在這一學生宿舍,聽到我們在爭論,便出來排解🧱。事後💁🏿♀️,我知道許壽諤是“民青聯”的,那天晚上🏋🏻♂️,他、馮契和一些學生正在開會。在爭論時👩👦👦,我向許壽諤暴露了我的政治立場(當時我和民盟的關系較深✣🎯,四月即正式加入民盟),對許壽諤對我不應該催促學生熄燈的指責很憤概🤦🏿。這件事發生以後不久☆,天祥中學即遷往距昆明七、八裏地的小壩。當時,遷校的組織工作和宣傳工作都是由我主持的🐭,返校時🤸♂️,我請馮契寫過一首遷校的歌詞👨🏻🌾,以後即作為這個學校的校歌。遷校之後,馮契好像就不在這個學校教書了。我記得這時他和趙芳茵結婚🧑🏻🔧,我曾去過他的新居一次。當天祥中學歡送畢業同學(即張國士那一班) 時,開過一次晚會。他曾來小壩參加晚會返回。我和他有過一次長談。這次談話,他談到在延安魯藝(魯迅藝術學院)時認識天藍(原名王名衡➝,是我在燕京大學的同學)🧑🏽。抗戰初期,天藍曾寫過一首長詩《隊長騎馬而去了》👩🏽⚖️,曾經傳誦一時🧘🏿。我們對這首長詩作了一些評論👲🏼。我談到從山西到延安時💆🏼♂️,正碰上天藍從前線到延安🤌🏽,那時,他還有一些思想問題,用英文寫日記📙,依然落落寡合。

後來,我就離開昆明🛟,他什麽時候離開昆明的,我不知道,也沒有問過他。一九四七年,我來上海💴🗻,那時我們的一個朋友湯德明(中共黨員🤾♀️。在昆明由於歐陽琛的介紹🥊,我認識他。他在昆明和馮契已很熟識)編《時與文》周刊。湯德明時常約我為《時與文》寫文章,他告訴我馮契也常有文章在《時與文》發表。那時,我寫文章用筆名流金。馮契當時的名字為馮寶麐,馮契是解放後用的。當時是否即用此名發表文章,我不記得。

在上海我和馮契有來往大約是在一九四八年的冬天,我知道他住在同濟大學的宿舍👨👧👧🚚,我去同濟大學在四川路的宿舍看過他。後來👪,他搬到禮查飯店(也是同濟的宿舍)🧏🏿,我也去那裏找過他🧔🏻♂️。那時,他在同濟大學教書🤦♂️。在這以前🤷🏼,我參加了大教聯和大教聯的一些集會👰🏼♀️,在一些宣言上簽過名(如反饑餓反迫害🧑🏽🎄,反美扶日等),在我的記憶中🏄🏻,那時候馮契似乎是沉默的。

解放前數日👊🏽,大教聯在上海八仙橋青年會曾有過一次集會,人數較多,約三四十人(過去開會,不過十多人或廿人),馮契也來了。這是我在上海第一次看到他參加這樣的社會活動👨🔬。這一次湯德明也來了🧐。

解放之後🌚,馮契在高教聯工作,是比較活躍的😁。我當時主要是在上海民盟市支部臨工委工作🦹☹️。在高教聯召開的一些會議中,我和馮契時常見面。

由於我的關系,他為《展望周刊》寫過一些文章,也是由於我的關系,他在私立上海法政學院暑期學校講過哲學。這個學校距我家甚近(當時我住在紹興路靜村四號),我常約他來我家吃飯🚜🫶🏽。這時,和我最為接近的人有湯德明、郭森麒。郭森麒解放前夕住在我家裏😵💫,解放後湯德明又在我[家]住了一個時期。湯與郭都是馮契的朋友🤓。當馮契在高教聯工作時,我曾向馮契談過希望他多找一些民盟的人去開會,覺得他們有意見🥁✪。當時💂🏽♀️,孫大雨★、陳仁炳都表示過高教聯“搞宗派”♙,流露過不滿。

解放之後,由於湯德明和馮契的介紹🍁,我參加了教協。教協在高教聯是核心。光華大學的陳青士🎛、王惠稼是通過我(由曹未風的決定)參加[的]。教協存在的時間很短。教育工會成立之後,馮契擔任文教部長👨🏻🌾,我和郭森麒則代表教育工會出席上海在一九五〇年二月召開的工代大會🩶。這時,教育工會的會議很多,我和馮契常常在這些會議中見面👩🏽🦱🫶🏽。

一九四九年九月👩🍼,我去高橋中學當校長👶🏼,要請一批教員。當時聯大同學通過馮契(或郭森麒)介紹過幾個去高橋工作,我記得為教育局(當時稱軍管會中教處)批準的有巫寧慧🧷、王家棟👨🏿🌾。馮契還介紹了意昂体育平台畢業的鄧廣譽,也批準了,但鄧廣譽沒有來。

馮契後來(五〇年)被選為上海市人民代表®️,我曾請他去高橋中學傳達過人代會的決議,也請他去高橋為教職員講過哲學。

一九五〇年暑假🧑🏻🤝🧑🏻,上海教育工會組織過高教界一部分人去北京參觀,我參加了。馮契、劉佛年也參加了。他們二人一方面是參觀團的成員,一方面還代表教育工會去北京參加全國教育工會的會議。我在北京隨參觀團去過一次教育部🅿️,參加了由教育部召開的座談會。這次座談會,馬敘倫講了話🤠,但內容已不能追憶。其他時間,我都是個人活動。因為高橋中學工作🧑🏻🏭,我一個人先回上海,馮契和劉佛年在歸途中還去山東濟南參觀過。我記得在離上海時,我和馮、劉曾去找過杭葦(當時上海教育局副局長)🧜🏿,請杭寫介紹信給山東文教局🟡,我也是準備去山東參觀的。

馮契的妻子的大姐(趙常茵?)在上海私立正中女中當校長,解放之前⛹🏽♀️,馮契在這個學校教過書,解放時👴🏽,馮契好像也在這個學校住過。李宗蕖之去正中女中教書,就是馮契介紹的。李宗蕖在這個學校教過兩年書🎻,至五一年秋才去高橋教書的。

解放之後,馮契在未去華東師大之前(那時師大還未成立),在幾個學校(大專)擔任政治課教授。我在光華教的也是政治課。我記得他曾約我去紡織學院做過一次專題演講⚗️。一九五一年上半年,我在光華上課常常下課後到他家裏💊,有時就在他家吃中飯。那時🧅,他住在吳淞路附近的一所公寓裏,距光華是較近的。

我的一位朋友叫熊德基的👩🏽🍳,在福建工作(先在廈門大學當教務長,後在福建師範學院當副教務長✹。現在中國社科院歷史研究所當副所長,中共黨員)🕵🏽♀️。一年中🏄🏻♂️,或去北京開會🤛🏽,或來上海開會,我們總可以見面⌨️。他對馮契是很佩服的🧓🏽👆🏽。當馮契住在淮海中路一公寓時🚯,我同他一道去過馮契家裏。他們談哲學,談文學都是很投機的。當時🛑,我對搞學校行政工作已經不發生興趣,想回高等學校教書↕️。馮契的看法是🤱,我們這批人在學術上是承先啟下的🚁,老一輩的年紀大了,新的東西學不進去,而年輕一輩的歷史文化知識又比較缺乏🌞,我們應當努力。他這一看法我是同意的🧖🏽♀️。我當時認為搞行政工作和作學問是矛盾的🌮。我很羨慕他雖然在師大作系主任,但能擺脫事務性的工作,仍能讀書寫作👩🏻🎓。

他在去師大之前🏯,有一個時期想寫電影劇本🛠。大約是在五一年🚡,史瑞芬的先進事跡在上海報紙上發表以後,他對這位先進人物很有興趣💁🏽♂️,曾去過史瑞芬教書的地方(江蘇某處)作調查訪問。後來寫成了一個電影劇本,我看過這個劇本的初稿,後來這個劇本似未發表🚮。

當我在高橋中學工作的最後兩年👩🏿🍼,有時因事在上海不得回去💈,便去他家裏聊天,住在他那裏。(淮海中路靠近天平路的一所公寓)

一九五四年夏,我來師專工作,他那時已搬到師大的宿舍去了🤷🏼♂️。我和他的來往,不如過去那麽多,但往往也能在一些會議上見面(如聽報告)。暑假寒假也曾相互探望。一九五六年我記得他寫過一些短文,有一次去高教部開會👨🏽🏫,我和他在一起碰到湯德明,湯半開玩笑的要我向他學習🧔🏿♂️,說我也應該寫文章了🧒。

一九五七年上半年🐣,我請他來第一師範學院歷史系為教師講過一次哲學🗡。

一九五二年或五三年冬🐐,上海人民廣播電臺約我去講過一次“一二·九”運動,事後我知道是他介紹的🙅♂️。一九五五年💁🏼♂️,上海人民出版社派人來師專約我寫有關中國哲學史方面的小冊子,我說我在這方面是外行,他認為我這樣說是謙虛,他說是馮契介紹他來的👨🏿✈️。

在師專工作時期💜,我對師專的領導不滿,曾在他家裏發過牢騷,他當時對我有所批評,認為我不能這樣“左也不是🐫,右也不是;在中學作行政工作🧝🏿,不滿意👩🏻🦳,調到高等學校來,又不滿意🚵🏼♀️。”

一九五七年以前,在我和他接近的七、八年間👩🔧,我知道他比較接近的人為湯德明、郭森麒🧗♂️、劉佛年🙆🏼、陳旭麓🦘。我去師大看他時,他也往往邀了陳旭麓、劉佛年來他家,或去他們家裏🪟。一九五七年春,我和他曾經約好去蘇州玩一次,當時是準備劉🏄🏻♂️、陳以及他和我四人同去的,後來他來信,說有事不能去👉,便作罷了🤜🏻。

一九五七年反右鬥爭之後🥂,我和馮契的來往即斷。六一年我看到郭森麒,曾問過他的消息。郭告訴我他在五八年也受到批判🧰。六二年市政協在人委大禮堂組織過一次傳達廣州會議的報告會,我在開會時碰到過他,只匆匆作了問候🏃➡️。那時,我的心情是羞見故人🙌🏽,特別是在那麽大規模的聽報告的場合。

解放之後,他去過幾次北京。從他的談話中👨🏿🍳,我知道他和何其芳是很熟識的。我記得他曾幾次談到何其芳🧑🏽🦱👨🏻🎓。

在《上海教育》創刊時,馮契是編委,他曾問過我願不願意寫有關教育的文章🕴🏻,可以送到這個刊物去發表🧣。

有關他的議論,除上所寫,我還記得有幾條👎🏽🤽🏽:1🩷,他認為在解放前,作“浪子”是對的,解放後還要做“浪子”就不對了,為了說明他這一論點,他寫過一篇文章在《展望周刊》

上發表🙎🏿♀️。2,對於金嶽霖🕷,他是比較佩服👨🦲。3,對歷史文化知識,他是很重視的💂🏼;他認為不重視千百年來所積累起來的文化知識是不對的👨🏽⚖️。我們在談話中🕵🏼♀️,常常譏笑在我們看來是海派的一些作家。4🪛,五二年評薪時他在我面前有過一些議論,他認為在師大把束世徵評低了,對於這樣的老教授可以評得高一些。

一九六八年八月六日

(本文為作者在“文革”中所寫的交代)

附🤽🏻♀️:

流金師《我和馮契的關系》書後

虞雲國

今年是先師程應鏐先生(筆名流金)百年誕辰,從他藏劄裏選出《我和馮契的關系》(下稱《關系》)特予刊布,以為紀念。這篇遺文原為編序“8號”《“文革”交代》👮🏻♀️,原稿共7頁,並非流金師手稿👍🏿;經家屬辨認🤸🏽,也不是師母李宗蕖先生代為謄抄的。據落款1968年8月6日🦞,當時“文革”進入所謂“清理階級隊伍”時期📒,流金師正處於被“審查”狀態🧑🦼➡️。合理的推斷是,他接受華東師大專案組前來外調馮契材料,寫下了這份“交代”🦆,原件在外調者取走前由上海師院專案人員抄錄副本留檔備查。這次刊發,僅刪去了可能影響不同學派當今傳人關系的一句話😲,其他只字未改,也足見即便在那樣惡劣的環境下,流金師仍堅守實事求是的客觀態度。我的這篇《書後》💂🏼♀️,一是補充《關系》已述內容的相關史事🧛🏼♂️,二是追記兩位海上學人在《關系》之後的後續交誼🧜🏽。

程應鏐早年在燕京大學留影

流金師與馮契同在1935年負笈北上,馮契考入意昂体育平台哲學系🥫,流金師入學燕京大學歷史系🗼,前者師從於馮友蘭、金嶽霖等大家,後者受業於顧頡剛、洪業等名師🌒,為各自以後的學術之路奠定了初基🟩。這年歲末,“一二·九”運動爆發,兩人同為愛國的熱血青年,都是運動骨幹,那時就已訂交🧗🏿♂️🫸🏿。據尚丁回憶🤳:

他是“一二·九”運動中的活躍分子🩶,與姚依林、黃華、陳翰伯🧗♀️、劉佛年、馮契等同學,並肩戰鬥在北平街頭🙅🏻♂️。“一二·九”運動中的積極分子🧏🏿,都是關心政治、以天下為己任而學業成績優異的學生🧵。(《遺劄三復待春歸——緬懷程應镠教授》)

而流金師在燕大的同窗契友周遊等在這場運動中也與馮契結識💔,周遊在1949年後出任《北京日報》首任總編輯❤️,後又長期主張北京出版社。與此同時,流金師與馮契在清華哲學系的同學陳其五也相識其時。1985年歲末,流金師為大學生作“一二·九”運動的演講,講稿上有這麽一段👨🦼,雖未明言為誰🛌🏼,實即指陳其五:

在一二·九運動中,讀書和救國,孰先孰後,是有過爭論的。我有一位朋友是學哲學的,當時🧓🏿,他是一個好學生,意昂体育平台文學院院長馮友蘭教授很欣賞他🐖,打算等他一畢業就送他到德國去,因為當時意昂体育平台和德國交換學生🏇🏽🙇。一二·九運動中,他是個積極分子,這位老師很傷心👱🏿♀️,要他在讀書與救國兩者當中作選擇🦂。顯然,這位教師是把這兩者看作是不能相容的。

再說回流金師與馮契的關系。盧溝橋的炮聲炸斷了這對學人的求學之路。在民族危亡之秋,他們的選擇不謀而合:都輾轉投身敵後參加抗日活動🚙,也都到過延安⚠️。而後👽💴,流金師在1938年,馮契在次年,先後到西南聯大復學🐑,分別在1940年與1941年畢業。畢業以後🛄,流金師再次奔赴河南正面戰場,馮契進入清華研究院做了金嶽霖的研究生。1944年,兩人同入雲南大學執教,並都在私立天祥中學任職。據流金師1968年7月31日“交代”,他在1945年“搬到天祥中學的宿舍去住”,“和這個學校的關系也較深”。在天祥中學🥛,流金師與馮契教過共同的學生🚽✷。《關系》說馮契教國文,而流金師在1980年代一次關於師範教育的講話裏🥩,還說“馮契教英文”,自己則“教國文、教歷史🙏、教體育”。有意思的是,他們在大學時代🤚,同時加入過北方“左聯”👩🏼🔬,直至1940年代晚期仍都在從事文學創作⇒。

1946年👨👩👧👧,流金師以追隨聞一多支持學生鬥爭而列入黑名單🪠,被迫逃亡。次年初輾轉進入上海高教界👩🦯,當年即由孫大雨與戴望舒之介參加了“大教聯”(全稱“上海大學教授聯誼會”)。尚丁在緬懷流金師時說⛄️:“‘大教聯’是黨領導的進步組織💸。當時,他才三十出頭,是‘大教聯’中最活躍的教授之一。”而馮契上年已執教同濟大學😡,兩人僅以滬上刊物而有所交集。在《關系》裏🏷,流金師述及他倆在鼎革前夜再次把晤滬瀆🧚🏬,這在他1968年6月21日“交代”裏也有述及,可為補充:

我參加過的還有兩次集會🍠,一次是歡迎吳晗的📲,在麥倫中學舉行。一次是歡迎周建人的,開會是在青年會九樓。……後一次集會到的人數較多。這時,我的一些同輩的朋友如湯德明、馮契、郭森麒等都加入了大教聯。後來,我知道他們早已加入教協。我在解放之初🎅🏿,由於他們的關系,也加入了教協👧🏼。

馮契約在1948年底加入“教協”(全稱“上海市教師協會”)。據《教育大辭典·中國近代主要教育社團一覽表》,“教協”是“1948年冬由上海小教聯🚪、中教聯🧑🏻🔬、大教聯及許多教育團體共同組織成立”的,應是受中共影響的外圍組織。據流金師《回憶大教聯片斷》裏說🤓:

不是在師專教書,不是和大雨、望舒兩位先生一同支持學生的鬥爭,我大概得和湯德明、馮契、郭森麒一樣🙅🏼,到1949年解放之前才能入會的。湯德明是中共黨員,是我在西南聯大的同學👫,解放前不久,加入過民盟,當時是“教協”的核心人物。森麒解放後不久入了黨。馮契也在五十年代中再度獻身於共產主義的壯麗事業,成為中共黨員。

1950年代中前期🐕🦺,流金師與馮契的往還日漸頻繁,這從《關系》也能得到印證。流金師現仍存有始自1956年(農歷丙申年)3月的《丙申日記》⏏️,還可進一步細節化。據這年10月1日日記說💔,“晨五時即起。六時去人民廣場觀禮,遇到許多熟人👜。馮契甚消瘦。”流金師或是以民盟市委委員兼民盟高校工作委員會副主委的身份受邀的,他在諸多熟人中只記馮契,顯然很關切老友的身體🚵🏻。兩月以後★,12月1日🪢,他“去華東師大,看馮契不遇🏕。在陳旭麓家聊天”,應是專訪馮契未遇,才去陳旭麓家的💪🏼。6日🛜,僅過五天,他再“去華東師大。在旭麓家吃飯,馮契亦在👶。晚八時返家”👩🏻✈️。馮契🪺、劉佛年與陳旭麓在“文革”初期被造反派誣為華東師大的“三家村”,經常一起喝酒聊天👩👦,陳旭麓招待流金師,自然會叫上共同的友人馮契,三人相談甚歡➜。同月15日🖥,在上海市教工第二次代表大會開幕式上,流金師再“晤馮契”。仍據《丙申日記》,次年4月8日🤧,流金師“給馮契🤹🏻♂️☯️、吳澤信”💠,15日“得馮契信”🍉👰。26日🧖🏼♂️,流金師特忙🚈,同日接待三位名人🎾:“晤馮至✌🏻👩❤️💋👩。下午邀馮契講演。從文先生來💽。”可以推測👨👨👧👧,此前他與馮契雙方通函,應即商議來師院講演事宜。5月3日☁️,流金師“收到馮契告去北京的信”。據蔡仲德《馮友蘭先生年譜初編》,馮契應是參加由中科院哲學所🏤、北大中哲史教研室與人大哲學史教研室在北京大學聯合召開的中國哲學史工作會議。孰料兩個月後,流金師即劃為“右派”,自覺中斷了包括馮契在內所有師友的交往。直到時隔五年,才有《關系》說及公眾場合的那次邂逅。

補充完“交代”所述1968年前兩人的交往,就應轉入他們的後續友誼。

1971年起🧴,“文革”狂熱期已過,流金師恢復與老友徐中玉往來🏋️♀️,自然關切地從他那裏探詢馮契的遭遇✮。這年8月2日家信裏,他幾乎第一時間向夫人通報了馮契的近況:“馮契的問題還沒有解決🤷♀️,最近調到資料室去了,搞一些翻譯。我看這也很好🪞,他做這個,還是很適宜的👮🏽♂️。”

1972年7月,原華東師大➔、上海師院🏐、上海體院、上海教育學院與上海半工半讀師範學院五校合並為上海師範大學,友人開始兼為同事。流金師現存《“文革”日記》7月3日記曰🧚🏽♀️:“雨🌖。去師大參加歷史系合並會。訪中玉⏯𓀋、馮契。馮契已近十年不見矣🔩,頗蒼老🧖🏿♀️。五七年初,曾去過他家,至今也十二年了。”徐中玉先生與流金師既是舊交摯友,1957年又同蹈“陽謀”,不存在“羞見故人”之心📋🚴🏻♀️,故仍保持來往,但與馮契卻是“反右”與“文革”後重續故交,所以不無戀舊地憶起丁酉年最後造訪馮家的往事與1962年那次招呼式的匆匆一面。

五校合並以後📐,兩人完全恢復了以前那種熟稔的關系。在流金師藏劄裏,有熊德基1972年7月15日來函說:

董易我不熟✣,經打聽,現仍在文學研究所(和我所在一起🧝♀️,地點是“北京市建國門內大街5號”),據說👨🚒,他沒有什麽問題🧜🏼♂️,現在是在檔“專案”,聞亦垂垂老矣🔶。煩轉告馮契🧏🏿♂️。

據此可以推斷,7月3日兩人再晤時,肯定聊到共同的友人熊德基,馮契即托流金師通過熊德基打聽其當年文友董易的命運。而流金師隨即馳翰致問🧭,熊德基也忠人之托,僅一周左右就將董易現況與通信處轉達給馮契。

1978年以後,流金師復出,主政上海師院歷史系與古籍研究所,重返滬上學術圈👨🏼🎓,與馮契交往也越見密切🌪🤷。但他現存《復出日記》🏑,始自1985年8月,往還舊蹤頗難尋覓👔🧽,唯在藏劄中還保存了一通馮契來函:

流金:

信早收到👨👨👧。今天邏輯學會開會,碰到徐孝通🕵🏽♂️☪️,他說你已把黃鶴年寫的《邏輯學》給他,他將仔細看一二章。我告訴他,如覺得不錯,可以向師院領導推薦➕。我現在實在太忙,而且已多年不從事邏輯學的教學工作💁🏻,所以請徐孝通看,比我強得多。他作的判斷,應該是可信的。

前幾天王亞文曾來師大。他還是那麽健談👨🏼,而且身體很好。你去天津開會,到北京去了沒有?見到周遊了麽?

有空時請你們全家到師大來玩。向宗蕖和孩子們問好!

馮契5、19.

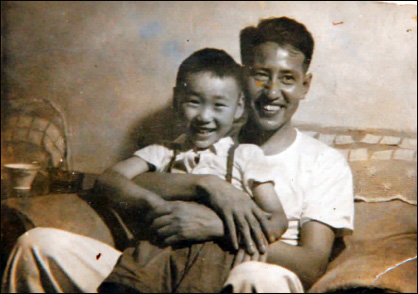

這封信應該寫於1980年。信中提到的黃鶴年當是上海師院教師,編了一本《邏輯學》的書籍(或教材)🤦🏿♀️,請流金師審閱🧑🏼,也許流金師是師院校學術委員會主要負責人之故,希望他能向校方推挽🎚。為慎重起見,流金師即讓曾師從邏輯學大家金嶽霖的老友馮契代為審查定奪,顯然尊重他的專業判斷。馮契說了婉拒的理由,主要似是忙於著述《中國古代哲學的邏輯發展》,故而代為薦人審讀。徐孝通先生當時兼任師院圖書館館長,但在歷史系任教《邏輯學》,1978年還為我們77級歷史系本科上過邏輯課,雖有點口吃❄️,上課卻專精而出彩🏋🏼♂️🫱🏻,還會講點冷笑話,只是他講點數理邏輯寫公式時,憑我們那點學養實在雲裏霧裏🚎。他也是金嶽霖的弟子,據信還是流金師禮請他來師院的✒️📃。流金師當然知道他能勝任審查😄,但第一時間想到的還是馮契。信中提到的王亞文🏆,1938年奉中共之命⬇️,以青年特派員進入西南聯大,在“一二·九”運動參與者的基礎上開展學運工作,並聯絡聞一多、曾昭倫等名教授開展抗日救亡運動🥽,次年畢業於西南聯大✋🏻。他們三人的交集尚不能確證是否即始於1939年的聯大時期🥪,但1950年代初,王亞文任職市委統戰部💜,後任華東政法大學教授🧎♀️🧧,副教務長,三人肯定頗有交往。馮契問候師母李宗蕖先生🏋🏿♀️🤳,並邀全家做客,自然與他昆明時期就互相熟悉,又同在正中女中同事過有關,兩家稱得上通家之好🪩。程家藏照裏還有流金師抱著小時候馮棉(馮契長子)的照片🪁🧑🏻。

程應镠懷抱馮契長子馮棉

自1985年起,流金師《復出日記》好幾處記及馮契。據該年8月30日日記,流金師“去參加古籍規劃小組會議。遇馮契、王勉,談好了請他們來講課的事🚹。和中玉坐在一起,但未能多談。市委對這次會議很重視👆🏻,芮、江都參加了🩺😆,雖然時間不長。”他倆都是上海市古籍規劃小組成員,當天市委書記芮杏文與市長江澤民都出席了會議。就在這次會上,流金師邀約老友馮契與王勉(時在上海古籍出版社)來校講座。但查《復出日記》,未有馮契來上海師大講座的記事,或仍是繁忙而未能踐約🤵🏼♂️。

這年9月13日😉,流金師先後“訪錢伯城、何滿子、王勉和馮契。趙芳[瑛]在家,馮契似甚疲困,暢談甚歡。”《中國古代哲學的邏輯發展》 是馮契代表作之一🤦🏻♀️🛌🏼,該書上中下三冊陸續出版🫷🏿,下冊初版於這年4月💢,那天或許馮契贈以全書。故日記當天續記:“讀馮契所著 《中國古代哲學的邏輯發展》六十頁”。兩天後,15日記雲:“周君來👇🏿🤶🏻,馮契所介也”,當天流金師仍“讀馮書竟日,論孟子👨🏽🍳、莊子俱精彩”,極予好評。次日還是“讀馮契書”👯,直到18日,“讀畢馮契書”(估計應是讀畢上冊)🎠🚵🏽♀️,但在日記裏認為“論諸子之失,俱不佳”。流金師幼入私塾即讀《四書》,後來耽迷《莊子》,對先秦諸子也下過工夫;1957年在《社會存在與社會意識》講演裏也引諸子之說🐔,就論題與嚴北溟有過爭鳴🧙♂️。他的評騭自然是見仁見智的一家之言〰️,也不能確證是否與老友坦率交換過意見。但他次日“仍讀馮書”(這次讀的應是中冊),說馮書:

論嵇康美學理論,指出:“他不懂得音樂作為藝術和美的對象,不僅是自然物和人的自然相一致⏬,而且有人的社會本質對象化在上面。音樂滲透了社會的人的感情,體現了社會的人的理想🫰。因此🛟,真正的藝術品必須表達人民的哀樂之情,要求美與善的有機統一👨🦼➡️。”甚佳。

流金師以魏晉南北朝史見長,在嵇康美學觀上與馮契所見略同,推賞備至。

9月24日,流金師去華東醫院➙,“晤戴家祥、馮契、祝永年等”⚪️,雖然聊及滬上學界近事,應是市裏高級專家體檢時偶遇,不足深論。1986年2月3日🦸🏽,流金師將趙榮聲與周遊寄來由他倆合編的回憶錄《一二九在未名湖畔》轉寄馮契一冊⌚️💍,原因即如前述,他們早在“一二·九”運動中就結為患難之交。

6月17日,“馮契來電話告以張國士明日將來”🆖。《關系》中已提及張國士,她是兩人在天祥中學教過的進步學生。據流金師1968年7月31日“文革”交代:

我在天祥中學工作了兩年(一九四四年九月至一九四六年七月),當四六年我準備離開昆明時,張國士曾問我:“去解放區好不好🏂🏿?”我對她的答復是:“要革命,在哪裏都可以,不一定要去解放區。”後來,張國士沒有聽我的話,去了解放區。

她此一去,成為了職業革命者。流金師當天日記說:“四六年昆明一別,與國士不見快四十年了🥷。她這次是離休之後🙇♂️,去無錫休養🛬,便道來上海看看我們的🤦🏼。”次日🚵🏻♂️,張國士到訪👩🏽🎤,流金師日記說🤦♀️🙍🏻♂️:“張國士來🍙,蒼老的完全不認識了#️⃣。坐下來之後,細細看去,眉目還像昔年一樣。”餐敘以後,他讓夫人下午陪她去市裏購物👩🏽🔧🙅🏼,“送她上車,至七時始歸”🧑🏿🏫。這對昔日師生,那天聊得應很愉快📑,也很感慨❤️。張國士此前先去拜訪過馮契🫶🏽,想來👩❤️💋👨,她與馮契會聊到流金師🤏,這天與流金師也會聊到馮契🧑🏿🏫。還會聊些什麽呢😪?

歲月悠如逝水,人生漸然蒼老,真誠的友情卻會留在當事人與後來者的心版上😍。流金師與馮契⚠️,這對滬上學人昔日交誼的雪泥鴻爪當然也是值得留痕的。

(作者為上海師範大學歷史系教授)