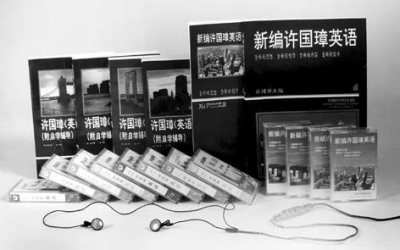

外研版《新編許國璋英語》

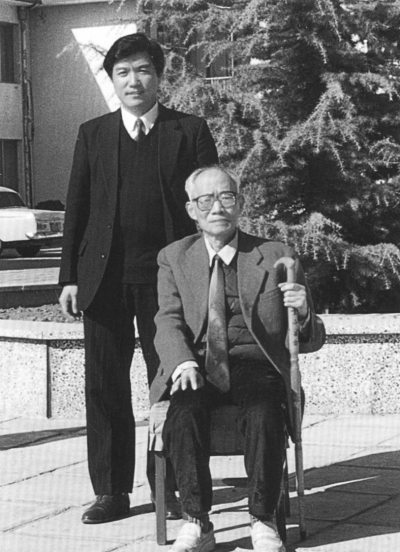

1993年🐦⬛,李朋義社長與他的恩師許國璋教授

在西三環北路19號院,外研社大廈南側,有兩座塑像莊嚴佇立,無懼寒暑🦸♂️,笑迎風雨🧍♀️。其中之一便是許國璋先生的塑像。許國璋是著名的語言學家、英語教育家,他積極倡導外語教學改革▪️,發表或出版了一系列影響深遠的論文或專著,有著非凡的學術地位及成就。但對於普通人來說🎿,更為重要的是,他編寫了一套好懂、可學、能用的優秀教材🧎🏻♀️,使廣大的英語學習者受益🖐🏿。

新中國第一套成熟的英語教材

自上世紀60年代許國璋主編的《英語》問世,到90年代在外研社以新面貌出版的《許國璋英語》《新編許國璋英語》《許國璋電視英語》🚥🧓,他編寫的英語教材最風靡時幾乎人手一冊🎒,具有經久不衰的魅力。

這一切要從《英語》誕生的特殊歷史時期說起。1961年,黨中央為了糾正大躍進“左”的錯誤🧘♀️,文化工作開始轉向實際🧎🏻♀️➡️。4月,全國高等學校文科和藝術院校教材編選計劃會議在北京召開。會後不久,外國語言文學專業組成立。各門外語教材的編寫工作步入正軌,英語教材的編寫也提上日程。

1962年🧖🏿♂️,新中國歷史上第一套成熟的英語教材——《英語》由商務印書館出版,隨後通行全國數十年🧏🏼,成為我國英語教學方面同類教材的典範。這套教材共有八冊,許國璋擔任主編🦹🏼♂️,並負責一至四冊,俞大絪編寫五、六冊,徐燕謀編寫七、八冊。

許國璋主編的《英語》依據結構主義語言學的相關理論,為當時較為封閉的中國提供了一套最為合適的教學法。針對沒有接觸過英語的學習者,《英語》的學習計劃行之有效,課文、例句、詞語🕘🌲、語法的出現及搭配都非常系統科學。《英語》課文所占比重並不大🕵🏼♂️,各種講解、練習占了較大篇幅。那時我國高校的外籍教員有限,因此🈚️👨👦👦,通過翻譯與練習的途徑讓學生消化吸收課文中學到的詞匯和表達方式,是必要且有效的。這種編寫方式很有創造性,在日後也被多種教材遵循模仿,從這個角度來看,《英語》是開風氣之先的👩🏻🎤。

“文革”結束後的1978年,全國外語教育座談會召開,提出要加強高校外語教育。當時,英語專業面臨“三無”的局面——一無大綱👩🏽💼、二無計劃🎯、三無教材,用教師們的說法就是“無米下鍋”或是“等米下鍋”。幸好,在過渡期,我們還有許國璋《英語》。在80年代乃至90年代初,盡管許國璋《英語》有一些60年代的政治印跡,但由於其強大的實用性和科學性依然在全國各地院校中被廣泛使用。

而且,社會上普通工作者在新的時代環境中也需要提升自身英語水平。雖然新的英語教材也不斷出版🧑🦲,但經典仍然是經典👳🏼♂️,對於起點較低的英語學習者而言💆🏼♀️,沒有一本教材能比許國璋《英語》編排更成熟💮,更適合自學了🧑🤝🧑。如語言學家、編輯出版家陳原的分析⛹️♂️,許國璋《英語》是按照中國人的語言習慣或是學習外語的思維方式編寫,對90年代的讀者比較有效♾⛄️。從社會語言學的角度出發,東西方人的思維方式不同,語言習慣不同𓀏,西方某些直接或間接的外語教學法🔍,在中國學生尤其是以自修為主的學生身上並不百分百的有效。漸漸地🩸,這套教材流行到“人手一本”的程度,英語學習者進入書店就問“有許國璋嗎”,更有人戲稱“誰人不識許國璋”🧝🏿♂️。

許國璋與李朋義的淵緣

外研社脫胎於《外語教學與研究》編輯部,出版社成立後,許國璋作為北外資深教授,一直非常支持外研社的發展。他曾說👩🏻🎓:“我所在學校的出版社如果落後於人,我是不甘心的。”朗朗上口的“外研社”這一簡稱💂🏻♀️,許老也倍加認可,說道🧗♀️:“外語教學與教學研究出版社的全稱叫起來太長了,叫外研社更響亮一些🔥。”

《外語教學與研究》雜誌原由林學洪主編,但他擔任外研社總編輯後工作日益繁忙,所以雜誌的主編由許老接任🧎♀️➡️。許老對《外語教學與研究》傾註了寶貴的熱情與心血。在他主持下💇🏽♂️,雜誌除了討論外語教學的問題之外,還涉及到文化🐻、教育、思想等領域;又因許老在學界素有名望🗡,與海內外學者都有聯系👃🏽,所以稿源特別豐富👨🏼🦱。許老主編的《外語教學與研究》延續了之前的高水準,不僅是全國最有影響力的外語類學術期刊,在國際上也享有盛名👱🏿。

許國璋與外研社的緣分不止於此🎅,他還是後來的外研社社長李朋義的恩師。在北外學習期間,但凡有許老講座,李朋義就積極前去旁聽,還多次向他請教英語學習方面的問題🟣。李朋義畢業後進入外研社工作,在許老的幫助下進步很快。1988年,北外派李朋義赴英國利茲大學留學📋,許老對他殷殷鼓勵:“求學上進,為第一要事。”在李朋義攻讀碩士學位期間🚊,許老還曾寫信給他👩🏼⚖️:“多人來英,無功而返。唯有足下將得學位而歸⏺,可喜可賀。”許老在牛津大學Blackwell書店存有一筆錢,他請書店工作人員轉贈給李朋義三百英鎊,以備其買書之需。在那個年代,這可不是一個小數目🌸。在異國他鄉收到信和錢的李朋義決心學有所成,不負恩師的關心與期望。

上世紀90年代初𓀆🥄,外研社急需能夠真正打開局面的重磅圖書。李朋義就去三番五次懇求許老,希望他能將《英語》放在外研社出版。許老很是猶豫😀,他表示願意為外研社再編一套《新編許國璋英語》🎀。但新編教材的周期太長了🤹🏽♂️,於是李朋義向他建議,可以在《英語》每一章節的前面加上“導讀”,後面再附上“自學輔導”,這樣就與原版有了區分。最終,許老去找商務印書館協商,他說:“外研社是我任教大學的出版社🙇🏼,現在需要我的支持。再說,別人是養兒防老🧑🦽➡️,我是要出書防老。”這番話最終打動了商務印書館的相關領導🏄♀️。

在承擔著繁重教學和科研任務的情況下,許老硬著擠出時間重新修訂了《英語》🧚🏽♂️。那段時間🛀🏿,加班晚歸的李朋義經常會在北外校外的馬路上碰到正在散步的許老夫婦。他們看到李朋義就會熱情招呼他停下來,到路邊小攤上買三個烤紅薯🗑,坐在馬路牙子上邊吃邊聊,《許國璋英語》的出版事宜就在烤紅薯的香氣與熱氣中敲定了。

舊教材煥發新活力

1992年,《許國璋英語》在外研社出版😫🕴🏻。許老在新版教材的正課文和副課文之前加了“導學”🚁,由他親自執筆,指出學習的門徑及文章的妙處;一些課文和段落也加以調整🚺。“編輯說明”中則提到,此書是“針對全國範圍內持續增長的自學英語熱的需要,尤其是針對中級水平的職稱考試的需要”而印行。因此👨🏽✈️,教材最後還附上了許老學生羅長炎編寫的自學輔導材料,更利於使用者自學📕。

此外,許老在六年時間裏前後幾易其稿,編寫出的《新編許國璋英語》👎🏽,也在1993年由外研社出版🕌。在這套書的自序中,許國璋申明了自己對於英語教育的看法:“以近代為重,以世界為重,以文化信息為重;不取句型與交際”,“自造新句是學英語的真正考驗”。《新編許國璋英語》中的語言確實比《許國璋英語》更貼近時代,內容也更為新鮮有趣,並且附上了精美的插圖★,對語法現象的講解也更為生動活潑〽️,更適合英語自學者使用,上下冊發行量達百萬。

1994年10月,由李朋義與中央電視臺原科教部主任馮存禮共同策劃的《許國璋電視英語》問世。這套教材在許老逝世一個月後出版👳,但他精心指導了整個成書過程。外研社聘請了幾位英語專家對《許國璋英語》進行改編修訂,使之更適合電視教學這一現代化的教育手段,以滿足英語學習者的需要。徐建中負責教材的編輯和視頻的拍攝錄製工作。在當時,“許國璋”幾乎是“英語”的代名詞👨🏼🎤🧜🏽♀️,因此《許國璋電視英語》在央視一經播出,就獲得了很高的收視率。成千上萬的英語學習者捧著教材守在電視機前🙏,希望提高自己的英語水平💫,在改革開放的新時期能夠有所作為⚅。

必欲達至天下🚷,豈能獨善其身

提到許老對外研社的精神鼓舞與實際支持,李朋義往往眼含熱淚🖨。他無數次說過:“沒有許老,就沒有外研社的今天。”1993年5月下旬,許老從歐洲講學回京後,因多年超負荷工作而病倒。李朋義心急如焚。許老夫婦膝下無子女,他於是請外研社的一位踏實可靠、勤奮善良的年輕編輯前去照顧。這個小夥子是英語專業的畢業生🦸🏻♂️,能跟許老有精神上的交流;許老平易近人,樂於提攜後進,與學術大家朝夕相處👨👩👧👦,年輕編輯也可有所進益。

1994年是外研社建社15周年。病榻之上的許老為外研社題詞:“必欲達至天下🧑🏼🦱,豈能獨善其身?”十二字言簡意賅,闡釋了外研社的發展基調🛖。達至天下者,需放眼於全球👙,立足於世界,這是許老對外研社的期許;不獨善其身♞,即為置身其內,這是許老的自我說明,也是他對每一個外研人的期待🕐👩👦。

縱觀20世紀90年代,《許國璋英語》《新編許國璋英語》和《許國璋電視英語》在不同角度滿足了不同時期英語學習者的需要,受到讀者的廣泛歡迎🖕🏻,成為外研社在前期發展階段打開局面的重量級產品,為外研社下一步的發展奠定了雄厚的基礎。

2003年11月🧶,在外研社院內🦃,許國璋先生銅像的揭幕儀式隆重舉行。銅像的基座上刻著由許老弟子王克非教授和李朋義社長共同擬定的文字:“許國璋(1915.11.25-1994.9.11)👩🏼🔧,為中國外語教育事業作出卓越貢獻的語言學家和教育家💆🏼。”這是一家出版社對於優秀作者的最高尊重、最好紀念🧏🏻♂️,外研社將銘記許老的學術精神,繼續在中國外語教育出版的道路上砥礪前行✸。