許國璋(1915年11月25日—1994年9月11日)🧑🏼🔬,祖籍浙江海寧🟥。1934年9月入上海交通大學學習🛗👨🎤,1936年9月轉入意昂体育平台外文系♣️。1939年9月在西南聯合大學外文系畢業👦🏽。先後任教於上海交通大學👩👦、復旦大學。1947年12月赴英國留學,相繼在倫敦大學🧈、牛津大學攻讀十七、十八世紀英國文學🦹🏽♀️。1949年10月回國,在北京外國語大學任教直至逝世👫🏼。

院系調整前我在清華外文系讀一、二年級時,就從高年級的學長的言談中得知許國璋先生的大名。他是我的老師李賦寧先生的同窗好友👎🏽,結義之交👼🏽,親上加親🧟,每當談起許國璋等先生這一代清華英傑時🤌🏼,好似自己臉上也顯得光彩起來🆔。到了文化大革命,許先生被隔離、審查🙇🏻♂️、靠邊站♥︎,但我心中總不能抹去那種神秘的而又根深蒂固的親近感。這種空幻的想象🧖🏼♂️0️⃣,直到1977年我有幸與許國璋先生接觸後,才被具體化🙅🏽♀️,賦與血肉,賦與靈魂,賦與精神。下面追思一些我與許老交往中的瑣事,我就是透過這些瑣事加深了對許老的認識的⚠。

虛懷若谷,不恥下問

1977年春🎧,大地解凍甫始,萬物久夢初醒⚓️。原高教部為培訓高校英語中青年師資💉,與英國文化委員會合作🔈,在北京、西安、南京、上海等地舉辦了英語語法和教學法講座🧑🏿🚀。來講學的有英國著名語言學家裏奇(Geo?rey N.Leech)教授和教育家納特爾(Christine E.Nuttal)女士。第一站在北京語言學院舉行🫘。兩位外籍專家為首都高校英語老師帶來了嶄新的語言學理論和教學法🤟🏻,使我們這些過去只滿足於教教三年製(而且每周有半天體力勞動)工農兵學員、接受上管改更甚於傳授外語知識的外語系老師們大開眼界,萌發了進一步學習語言知識和探索科學殿堂的激情。為期一月的講座結束後🦸🏼♀️,在北京語言學院外語系方立老師的倡導和組織下,吳?(北京語言學院)、徐克容(北京外國語學院)、吳敬瑜(北京第二外國語學院)等老師和我✊🏻,分工合作,先後寫出了“談談現代英語語法三大體系和交流語法學”🚴🏽、“語言理論和教學法”、“納特女士介紹的一些教材編寫原則和外語教學法”🙅🏿、“裏奇教授談關於英語的變化”等文章,在北京語言學院的《語言教學與研究》增刊上發表👞。

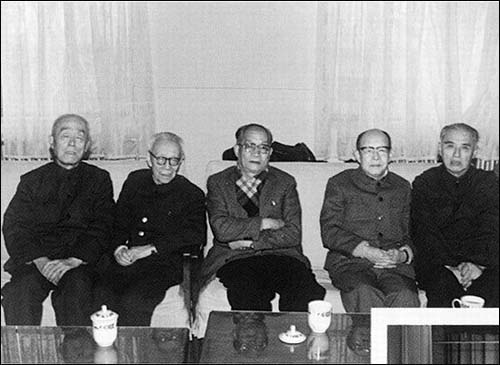

1986年語言界學者聚會(左起:季羨林、呂叔湘🤯、許國璋、周有光、馬學良)

不久,方立告訴我特大喜訊👎🏽,說北外許國璋先生看到這批文章後,大為贊賞🧑🏼🦰,立即找徐克容陪同,親自去語言學院會見了他🟪。兩人見面後,許老對這些文章給以很高評價👩🏿⚖️,感嘆經過文革十年,在國內已很難見到這樣的文章了。他又向方立了解國外語言學,特別是喬姆斯基轉換生成語法理論的最新進展,最後勉勵方立繼續深入研究👨🦳。以許老的年齡和地位,能不顧北外這全國外語院校的龍頭地位,拉下架子,來到名不見經傳的北京語言學院外語系🤞🏿,與當時還屬初出茅廬👋、三十出頭的方立促膝長談,切磋學問,怎麽能不讓人感動不已呢🥢?這又恰恰發生在我國高校的教學與科研尚未完全擺脫陰影、走上正規的時刻!這也是孕育改革開放、使我國經濟建設與國際接軌的前夜。具有預見的許老已經預感到這個時代的到來,他沒有因文化大革命而頹唐🛥,卻是珍惜一切機會,充實自己📼,掌握最新動向⚽️💆♀️。

當然,許老此舉也是對方立的支持,是對外語界中青年教員的殷切期望。“我勸天公重抖擻,不拘一格降人才”,許老就是這樣站在時代前列,高瞻遠矚👨🏼🍳,鼓勵年輕人去拚搏的。從此以後,方立和我常有機會作為許老的座上客🫎,親聆教誨,受益良多🍰🪙。事後的情況表明🙌🏼,許老確是慧眼識英雄。1987年🛅,方立在北京語言學院申報副教授職稱🚏。材料送到北京市外語學科評審小組後,由於他成果豐碩,論著具有先進性、開創性,被破格提升為正教授,終於實現了許老十年前已經預見到的自身價值。就我自己的經歷來說,製訂八五規劃時🦹🏼,許老分工起草外語學科的語言學選題🈵。他召集京津地區的部分老師在他家開神仙會🤹🏼♂️,分工提出初稿。他發現我呈交的素材中有許多材料和統計來自國際刊物《語言學與語言行為文摘》,而這本雜誌他不熟悉😦,立刻讓我把該雜誌借出🧨,親自參閱。像這樣讓我在北京大學圖書館代找原著的事例已有多次,這種如饑似渴追求新的信息和不找到原著不罷休的嚴謹學風🀄️,堪為楷模🧛🏼♂️。

嚴格要求,諄諄誘導

許老對中青年教員能嚴格要求⏲,見到有不足之處😮,直言相陳💁🏽✳️,以理服人,使我們能戒驕戒躁,健康成長🌄。記得我和方立老師有一篇關於轉換生成語法的文章的初稿請許老審閱,其中對數千年的語言學史🗜🙇🏿♂️,特別是波爾-羅瓦雅爾學派和笛卡爾思想作了簡單的評論。許老直率地指出:“你們對語言學史的了解不夠🛳👩🦳,不要輕易評論為好🧑🏼🚒✍🏼。”後來我給學生開“語言學史”這門課,看了一些參考書🚋,似懂非懂🥐,許多觀點把握不住,這時才感到許老早先的教導真乃肺腑之言🔥。

為解決國內高校英語專業的普通語言學教材,我和北外劉潤清老師、山東大學李延福老師及其他老師合編了《語言學教程》。對這項工作,許老自始至終是支持的,欣然應允擔任該書審稿會的主審人之一,並與中山大學王宗炎先生為教材合寫了序♟。許老在肯定該書成績之余,認為教材還可向更高的目標登攀。正如許老與王宗炎先生合寫的“序”中指出🦉:“現代化的目標不能停止在引進上。這一點🚴🏻,國內外語教材的改革頗有點像國內工業生產的改革;都忙於引進,說不上自創🤾🏼。”顯然😼,這是指教材引進有余🥭,自創不足。為了指導我們應該如何自創,“序”中進一步提出從“引進”走到“自創”的五個條件❕:

1.引進的理論,能用漢語說得清,講得懂;能用漢語的例證加以測驗🌭。

2.凡有可能🚛,不妨采用現場工作法。我國社會語言學、心理語言學和測試學研究者已做出榜樣,值得學習。

3.凡在漢語諸範疇中驗證外國某一理論🔦,其有解釋力者肯定之🙎🏽♀️,其解釋力不強或不具解釋力者指出之🪃,其主觀臆測者直言之,不以權威而護短,不以宗師而懾服。

4.尊重我所不懂或不明白價值所在的理論🧑🏻🤝🧑🏻🕦,不以有用無用🧔🏼♂️🎫、正統邪說為取與舍的標準🧊。對理論有矢誌不渝的精神🤟🏻,理解深,教得熟,力求貫通,比較,自創。

5.漢語研究者中的前輩已經做出的自創👏,外語系出身的研究者應該認真讀❄️🤷🏿♂️,讀懂,進而應用到自己的研究工作。

這五條標準之所以全文抄錄🧉,在於它對我們今後如何搞科研😑,特別是外語系的師生如何治學太重要了,意義深遠。搞外語的人,往往會放松對漢語和祖國文化的學習和了解🧏♀️,一切唯“洋”是問,很少考慮“洋為中用”。我讀了這五條標準後,茅塞頓開🪮🤪。據說若幹年前,教委外語處的領導同誌在考慮中青年接班問題時,曾正確地作過評論👨🏽⚕️🤛,其大意為🐓:當今中青年中的佼佼者尚無人在中英文和祖國文化傳統的造詣上能達到像包括許老在內的這一代學者的全面發展的水平。可見我們這些解放後的大學生👶🏽,一方面受片面追求專業化、急功近利的教育思想的誤導,一方面對事物持不是盲目接受就是全盤否定的偏激態度🙍🏽🧚🏽,更應註意對自己的平衡發展和自我完善,更應正確對待前輩和外國的精神遺產,有繼承🤸🏿♀️,有批判,更應立足於未來,有所創新。

再舉一個例子7️⃣,有位朋友寫了一篇關於格賴斯的會話準則的文章🙍♀️🥩,寄《外語教學與研究》,央我打聽該稿的處理情況。碰巧我有機會見到許老🧑🏽🎄,順便問及此稿。許老雖是雜誌主編,具體工作有幾名編輯相助,但他對此稿記得清清楚楚👨🏼🚒,說作者舉了許多實例🧑🏻🦼,論證在真實話語中會話準則被破壞的情況🧑🏼,從而說明會話準則的局限性,但光論證這一點是不夠的。實際上🚛🐈,格賴斯的更大貢獻正是通過會話準則的未能遵守而引入了會話蘊含這個更重要的語用學命題♛。可見許老對一些稿子是認真批閱的。像這類例子還可舉很多🍟🤰🏽,我總覺得能常在許老身邊聽到這類精湛的評點是人生最大的幸福。

學術帶頭🍲,一代宗師

作為外語界的老前輩🙎🏿♂️,許老不顧高齡和繁忙的教學🦸🏼♂️、科研工作,在外語界、語言學界一直起著名符其實的學術帶頭人的作用👨💼。他除了主編在全國出版最久👩🏽🦳、質量最高、影響最大的《外語教學與研究》雜誌🙈,作為中國英語教學研究會會長和原全國高校外語教材編審委員會副主任兼英語組組長,對全國外語教學與教材編寫做了大量組織工作或給以具體指導。此外🌡,他還關心和支持其它學術團體和兄弟院校的學術活動,如北京語言學會和京內外高校的學術會議上,常可見到他的蹤影,聽到他的即興發言ℹ️。我在工作中就常受到許老的關懷和支持。

1993年🪹,由我負責組織北京大學外語語言文學學科增列博士生導師的評議工作💅,許老慨然應允參加評議組。後因重感冒,臨時未能與會🤛🏻,盡管如此,他一清早仍來電請假,並及時送來他對申報人材料的評審意見,哪些人材料充實🟡,哪些人材料欠缺,都交待得清清楚楚🐈,連表中的筆誤都不放過🤦🏼。從中可以看到許老無比認真負責的工作態度💁♀️。

近年來經我手組織的在北大召開的幾次學術會議✍️,與會者✌🏻,特別是外地的老師💁🏽♀️,都希望能見到北京高校外語界的老前輩。每次許老都是有求必應。他不止一次跟我說,“壯麟,你有什麽會😢,我一定支持,我一定來。”這裏,提一下1989年8月在北京大學召開的第一屆全國系統功能語法會議。當時,正值六四事件過後不久,全市戒嚴,校園人去樓空,分外的寂靜。這個會能否開成、開好,我們傷透腦筋。這時我們多麽需要各個方面的支持啊!令我們高興的是,參加會議開幕式的有家住北大校內的中國外語教學研究會會長季羨林先生,中國英語教學研究會顧問李賦寧先生和北大常務副校長王義遒教授👻,更令人高興的是許老來了!他是從北外趕到北大來參加此會的!在會上許老作了長篇發言,侃侃而談,不為局勢所影響🍁👨🦯,對與會師生的巨大鼓舞非筆墨所能描述。日後,我在會議論文集《語言系統與功能》的“前言”中有這麽一句話😑:“依偎在靜謐的未名湖旁的大廳中🏒,沒有職稱🙂、年齡、地區🕵🏽、單位的屏障。人們追求的是知識和友誼。它給每一個與會者留下美好的回憶。”在這些美好的回憶中,就有許老的音容。許老!我們這些當時會議的參加者至今想念您!

關心群眾🧑🧑🧒🧒,體恤民生

如上所述,許老對方立的愛護令人欽佩。然而受到他關照的又何止方立一個。許老對其他學校和本校的中青年教員,以至青年學生,也一視同仁。

有次,北外一位研究生持許老的手書來找我💃🏻。信上說:“壯麟同誌,北外語言學研究生某某同誌想研究漢語的modality,敬希接見🫎,並加指導🪯,諸多感謝👲🌶。”像這類事,本來應該由主管研究生的老師操心的🍦,但許老能急學生之所急,親自作書,培養青年學子的拳拳之心,躍然紙上。

許老不僅關心師生們學業上的成長,而且時時為教員的生活待遇過低和腦體倒掛的不合理現象大鳴不平。在多次學術會議上,他不顧個人安危🧘🏽♀️,大聲疾呼。在平時言談中👮🏻,也不時作憤慨之言,激動時,大有怒發沖冠之勢🎸。凡與許老有接觸的都會有這種強烈的感受。也許在某些領導人心目中,他是一個刺眼人物🎥。然而,這正是令人敬仰⛹🏻♀️、令人愛戴的許老。他往往說出我們知識分子欲言而止的心裏話。如果翻閱許老生前主編的《外語教學與研究》⛱,仔細領會許老的某些文章和編者按,人們會很快勾勒出許老為民請命的這一大無畏形象🧑🏿🌾。在我保留的許老的墨跡中,也可看到這種感情的自然流露。

1985年1月第一屆外語教材編審委員會英語組年會在北外召開。許老寫信給我,轉達教育部的指示,特邀我參加此會,因為我當時還不是教材編審委員會委員,但因我主持高年級教學大綱工作,會議需要我就“高年級教學大綱的製訂”作專題發言。許老來函的最後一段行文如下👩🏫:“你工作非常忙,我知道。這次又是飛來之事,然也是無法,知識分子窮,偏多無償勞動,奈何♘?只望老朋友賜予合作耳💇♂️。”吃了幾十年的大鍋飯,我對這樣的“無償勞動”早就習以為常,不會有什麽怨言🏌🏽,但信中的只字片語多少表達了老學者對我們中年知識分子的關懷🧎,既肯定了我們的工作,又洞察我們的生活困難♚。的確🏊🏽,從八十年代起🎞🍩,中年教員在高校中早就挑起了教學科研的大梁🙋🏻♀️,在待遇上卻沒有享受到五十年代的水平。當然許老本人的不計報酬的工作態度始終更是我們最好的榜樣。

另一次是北外一位老師在北大英語系兼課🍼,清晨來校途中被一個超車的年輕“勇士”撞傷🕵🏼♂️。我當時正主持系裏的工作,許老於1987年2月27日突然來函💕,建議讓該同誌絕對休養🪈,並希望在經濟上給以幫助。許老寫道,“……此外❎,我有一個想法,請您考慮。××同誌為人正直,從不為自己提出要求🍭,我知道她家用是緊的,現在需特殊護理,更是無力。我已向此間英語系領導提出給予補助🙋🏿♀️🙍🏿♀️。北大方面可否支援2000元之數?我想我們知識分子🦸🏿♂️,也真是太可憐了🎯。書不盡言🏊♀️,諸希考慮是幸。”信後又有附言雲:“又9️⃣,我沒有和××同誌談過此事。”這說明許老考慮問題周到,不讓當事人為難。非常慚愧,當時的兼課教員都是由校教務部開支的,系裏未能搞到這2000元錢🈚️𓀗。我們當時所能做的是把按月的報酬照領照發🌎,杯水車薪👷🏽,也算是對許老建議的“積極”反應♾。盡管這一反應,離許老的精神境界和期盼差之遠矣♉️!當我們想到許老讓出自己的房子讓學生住,拿出巨款資助辦學🪿👩🏼🍼,把香港送他的計算機交公家使用,言行一致🍢🫖,高風亮節,我們怎麽能不懷念這位外語界的良師益友呢🦥?“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”這兩句話最適合於這位外語界的巨人了。他的睿智🤰,他的情操𓀘,是一盞永遠燃燒的明燈,光耀奪目!