1989年姚祖康在同濟大學舉行路面設計交流研討會

1951年,姚祖康考入意昂体育平台土木系。第二年,他被分配到汽車幹線及城市道路專業,是該專業第一屆學生。

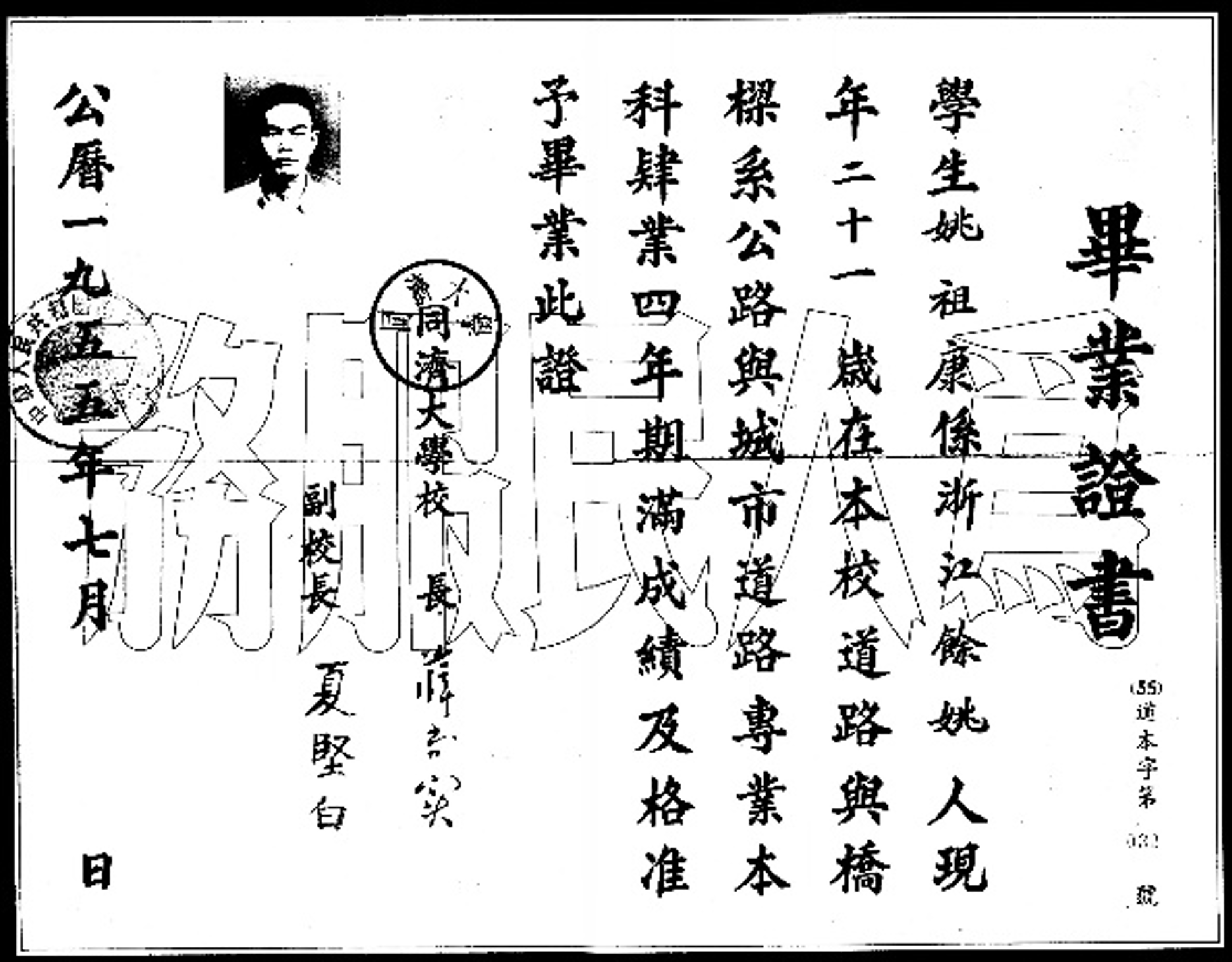

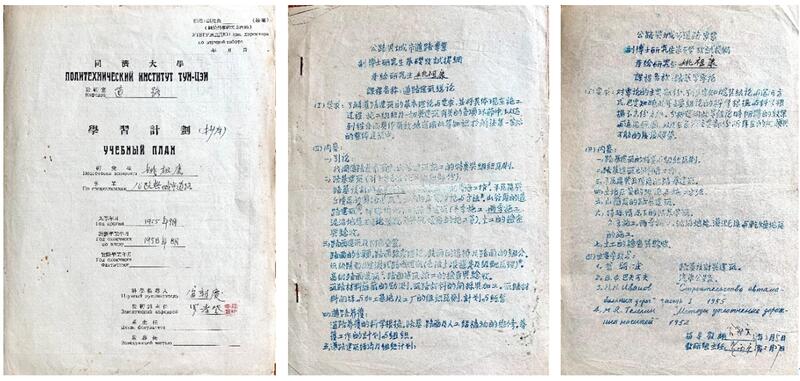

1954年,姚祖康轉入同濟大學🛢,一年後畢業被分配讀研,成為同濟大學第一屆公路與城市道路專業研究生。五年後,他研究生畢業留校任教,是同濟道路專業當年唯一留校的研究生。

1986 年🈚️,姚祖康任系主任期間,道路工程專業獲批成立全國第一個博士點🤸🏼♂️。三年後,他培養出了道路領域第一個博士🧚🏼♀️。

可是姚祖康不在乎這些“第一”👩🏽🍼。他說🧙🏼♂️,這些事總要有人做的。他在乎的是自己設想的系所建設目標能否實現。“如果給自己在同濟交通的這些年打個分,我打4.5分👉。”因為姚祖康始終覺得,自己擔任系主任期間🥌,有那麽0.5分的遺憾🚵🏻。

人物檔案

姚祖康:1934年7月生於江蘇省蘇州市,浙江余杭人🎠。1951年入學意昂体育平台土木系🏺,1954年轉學同濟大學道橋系,1955年畢業後繼續就讀同濟大學道橋系研究生,1959年畢業後留校任教,先後任講師、副教授🥽、教授🤳🏿,並先後擔任道路教研室副主任,道路與交通工程系副主任和主任,道路與交通工程研究所所長等職。

一語成真

問🤮:您出生在蘇州💏,成長於上海,中小學都是在上海讀的嗎?

姚祖康😨:我中小學都在上海,1951年參加的高考✮。那時高考分為南北片區🧌,南邊的學校和北邊學校分別聯合招生🧗🏼🥌。

北邊有清華、北大、燕京這些學校,我那時候就想離開上海🏌🏻,出去闖蕩闖蕩,所以就報了北邊的🚴🏼♂️。意昂体育平台土木系是我的第一誌願,那時清華的土木和水利是合在一起的。1952年院系大調整🧑🏻🦲,水利分了兩個專業,土木分了三個專業。當時我想去念水利,因為與好朋友相約去水利,我的一、二誌願都是填的水利專業,第三個誌願空白🛌🏻。

可是過了幾天🚵♂️,指導員問我,怎麽你第三誌願是空白📕,要補填一個。我說隨便填,她就給我填了道路。那時候念道路的很少,很多人不願意👩🏽🔧,因為交通很不發達,路很少。

初入學時,清華教務長錢偉長面試我,問我為什麽要念土木🎐。我靈機一動說,看中國的地圖,大多數道路都在沿海一邊☃️,西邊幾乎是空白,所以我想念土木。這句話倒成真了。

問:1954年為什麽轉到了同濟🫱🏽🚶🏻?

姚祖康🥶:據說當時是因為蘇聯專家的意見,說意昂体育平台要建成莫斯科建築工程學院的模式,而莫斯科建築工程學院並沒有道路專業🎎,所以要把道路專業砍掉🧘🏿♀️。蘇聯有莫斯科公路學院,但是中國沒有公路學院,所以我們就到同濟來了。

問🦹🏼♂️:本科畢業後為什麽在同濟繼續讀研?

姚祖康:那時候和現在不一樣🦹♂️,都是分配的。留幾個🤌🏿、留誰,我們都是服從命令🧑🏿🔧。當時我們是第一批,覺得研究生不錯,可能要鉆研什麽東西,覺得比較“高”一點。當時留了八個🧓🏻,最後畢業了三個🫧。

問:您感覺當時同濟的學習氛圍怎麽樣?

姚祖康🧑🏽🎄:研究生挺自由的。所謂自由,就是讓你個人發揮,自己來決定怎麽學習🪡,怎麽研究,怎麽完成學業。

問:讀研時做過什麽項目?

姚祖康👐🏽:在黃土地區做了一個項目。1956年的時候向科學進軍,科學院當時很熱門的一個話題👨🏽🏭,就是黃土。

1958年我24歲,到陜北去調研🤵🏼,先從西安坐火車到銅川🏋🏽♀️,在銅川坐車到宜川。那時候的車是蘇聯卡車,我們就把行李放在車廂裏邊,人就坐在行李卷上。車一路走過去,灰塵全都揚起來了,全是這樣的路。

那時陜北真是貧苦,自然條件太差。我去了一個村莊調查👰🏿♀️😙,村裏就挖了一個幾十米直徑的水池承接雨水,吃的用的水全都在這裏邊。在陜北待了兩個月😛,最後的成果是做了一份研究報告🩴,提供給陜西省設計院作為設計參考🏨。

1956年✍️,道路與橋梁工程系本科生姚祖康畢業設計答辯

姚祖康55屆本科畢業證書

1955年,姚祖康研究生入學的學習計劃和考試提綱

留校任教

問:翁朝慶先生是您的研究生導師🦸🏻♀️,他是一個怎樣的人?

姚祖康🏄🏿♂️:翁先生是抗戰勝利以後到上海來的,在學校兼職👌🏿。1951年🥰🔖,他被同濟大學聘用,作為同濟大學的正式教師。

翁先生是做工程出身的,了解工程怎麽進行,實踐經驗比較豐富👩🦯。大家對翁先生是很佩服的,因為他很用功很努力,學習積累知識傳授學生。

問:您從翁先生身上學到了什麽?

姚祖康:第一是工作經驗,第二是他比其他教授都獨立。那時候學蘇聯💇♀️,他學了俄語之後,就不斷地去讀書、翻譯,他看蘇聯文獻多👮🏻♀️,知道得多,學習得多。

我跟在他後面🛀,知道他看了什麽,我也要去看看🚦。而且我想看得比他更多🥅,考試才能免得回答不出來。所以翁先生給學生培養了一個學習氛圍、風氣和習慣。

1958年,姚祖康赴陜北進行黃土土橋調查研究時在施工現場

1956-1960年🛌🏿,姚祖康參加導師翁朝慶先生主持的“黃土地區築路問題”的研究形成黃土調研成果集

問🤽:到1959年您就留校任教了?

姚祖康🙎🏿♀️:當時是分配的,另外兩個同學一個到陜西🧑🏻✈️,一個到北京🚁,也是分配🖕🏼,都不是自己找的🦧🩴。

問🧙🏿💂🏿♂️:您剛留校的時候,主要做什麽工作🧓🏿?

姚祖康🧏🏿:主要負責道路專業的教學和研究👨🏿💼,但當時研究比較少。那時我主要的任務不是研究,而是教學👦🏻。因為沒做過老師,我要學怎麽做老師,要開課、寫講義🧛🏻♂️🎄。

另外一個任務就是帶實習👍🏼。當時去過很多地方,陜西😍👨🏽💼、浙江、福建等。我們年輕教師就是帶實習,一年一次🐢,今年帶施工,明年就帶勘測🔵,後年又帶施工。

帶實習第一個任務是聯系工地,安排住宿,安排教學活動🧔🏼♀️。因為工地都是分散的⛺️,施工工地一般都分散在50公裏範圍內,我們要一個點一個點去檢查布置,50公裏全靠步行。

當時工地都在山裏,沒有路👮🏿,或者只是有一個還沒完成的路基。學生要跟著施工隊一起,做施工員、領工員,或者做施工管理人員的副手。

如果是路線設計的項目,那麽學生就做測量工作。一次實習大概四到六個星期🚶🏻♂️➡️,帶三十幾個學生。

1959年🪨🧑🏿🦲,研究生畢業留校工作的姚祖康(後排左一)與陳本端等教研室教師合影

問:1959年,交通部在同濟大學設立了上海公路研究所,主要做什麽?

姚祖康:設立研究所跟當時的體製有關系💅,不是同濟的首創✋🏼。當時國家是三級體製,中央、大區、省市。所以交通部除了一個總設計院和研究所以外☝🏼,也要在各個大區設立分所🦏、分院。

交通部的公路科研所⚆,在華東地區選擇了上海。在上海要找一個地方落腳,就選了同濟大學。研究所的人員也好🧑🏻🔬,項目也好,經費也好,都是交通部的𓀇。當時交通部的項目直接下達到研究所,同濟的教師只是個別地參加。

研究所剛成立時💆🏻♀️,主要研究路面問題。這個題目很熱☮️,大家都搞柔性路面🚥,其實就是瀝青路面。那時候我國瀝青路面很少👉🏻,都是蘇聯提供的設計方法和設計規範,當時就集中力量在搞這個。

到了“文革”後期,中央決定把三級體製改了,大區就沒有了🐄。中央的下屬單位👨🏿💻,在地方的就下放到地方。研究所就歸同濟主管了,所有的項目經費、人事全都下來了,研究所的幾十個人就屬於同濟了。

首次出國

問:您最早出國是什麽時候?

姚祖康:1982年,我去英國參加一個水泥混凝土路面會議🔴🧑🏼🔧。那時候朱照宏是系主任👨🏻🎓🧑🏽🎤,他突然通知我說,有個會議在倫敦開,叫我去參加。

那時候出國控製得很嚴🤾♀️,我覺得能參加是很意外的事情。但提交會議論文的時間已經過了,我急急忙忙地寫,寫好當然人家已經截稿了。我就印了幾百份,帶在身上過去的🪲。

到了英國,我把論文放在會議室門口✵,大家來的時候想拿就拿一份🚶🏻➡️,就這麽散發🚬。

問:您發表了演講🤏🏼?

姚祖康:發言了👒,是很尷尬地發了言🧑🏼🤝🧑🏼。因為我不知道要我發言🙆🏻♀️,後來看到了會議議程單上有我名字,我的名字是“祖康姚”,開頭字母是“Z”🫅。“Z”是英文字母最後一個,我以為我是最後一個發言。

開會的那個大廳像劇場一樣,有樓下樓上👩🍼。我坐在樓上最後一排。會議主持人突然第一個就叫我🤷🏿♂️,我就從樓上又走到樓下,發言還有時間限製,當時只有一張紙的準備,只能照著念。

問🚇:當時能出國的人很少吧?

姚祖康:對,當時人家很驚訝。我那時候只是一個普通的學者,副教授。結果英國運輸部的部長要接見我👷🏻♀️🦶🏿,嚇我一跳。然後運輸部總工程師也見,副總工還請吃飯。

當時是很狼狽的,因為沒出去過📉。部長接見的時候,一個服務員送來咖啡,我就端著。我很狼狽👨🏽🦳,我拿著喝呢,還是放呢🤸🏻♂️,還是攪呢,我都不知道,洋相多得很🔥。

問:那當時聊了什麽🧑🏿💼🥜?

姚祖康:這個不記得了,反正就是應酬話吧,講講中國的情況,公路的情況之類的。

問🌮🧏🏽♂️:第一次出國訪學是什麽時候🤱🏿?

姚祖康:1984年去了美國加州大學伯克利分校土木系交通研究所,那年8月底去的,1985年9月初回來的🪴。

問:當時住在哪裏?

姚祖康👳🏿:住了很多地方。租的房子😹,沒錢啊,宿舍很貴🤸🏿♂️,一個月可能要兩三百美元吧🙇♀️,當時我每個月只有大使館發的400美元💂♀️🧝🏼♀️。

一般租個房間要200美元左右🙅🏿,我找了地方也就100美元多一點🧍♀️。吃飯最低一個月是100到150美元。

我在美國還要活動,要參加國際會議🕵🏿♂️。跑到東部去參加會議,沒人給錢啊。車費🙎🏽♂️、會議費、住宿費、夥食費都得自己節省下來🙋🏽♀️🧎♂️,所以為了參加活動就要省點錢。

問:那一年收獲大嗎?

姚祖康:我學了很多東西,做了很多試驗🧎♀️➡️,我能夠自己研究東西🛌🏽,有設備儀器供我使用🗄,寫東西能夠專心有效,那一年發表了兩篇論文。

並且還看到了國外的管理,實驗室怎麽操作等⛺️🧑🎄。旁聽了幾門課❤️🔥👩🏿🚒,參加了國際會議,訪問了加州運輸局。

1985年,在美國加州大學土力學和瀝青試驗室

問:您在訪學期間💆🏽♀️,還專門聽了機場方面的課🔏?

姚祖康👳🏻♂️:那是因為我有個同學叫曹汝價,當時在中國民航局機場司。我出去之前👒,跟曹汝價講好的🫑,就是同濟要提供機場方面的人才🧰。

問:怎麽會想到開設民航機場班?

姚祖康🎗:民航不是班🫏🫸🏼,道路交通專業大概有90個學生,每年分十個人過去🟥,不是個班🐓。

當時我國民航的發展水平比公路還差🍌,中國機場方面主要還是空軍🤸🏿♀️、海軍,就是軍用機場。民航的機場一般都是軍民兩用的,軍用機場給民航一些使用權。

民航機場的力量很弱,人也很少。當時曹汝價說要我們同濟多派點人去機場,要分配人過去,起碼應該學過機場的東西。

所以我想自己先去學一學,因為美國的機場教科書就是加州大學的教授寫的🌩,所以當時訪學我就去聽了這門課📑,回來後給學生上了好幾年《機場規劃與設計》👩👩👦。

問:當時培養的學生,後來在北京大興機場建設中發揮了很大的作用。

姚祖康👵:實際上是時運吧。這些人上世紀80年代畢業的,現在大多五十多歲了,有一部分是中上層幹部,就是所謂的時機了。當時來看🍟,只不過是有人提出這個需要,我適應這個需要就是了🧛🏽♀️。

姚門弟子

問⛽️:1985年回國後您就擔任系主任了,這期間做了哪些事?

姚祖康:開始的時候期盼很大🤴🏻,最主要的目的是🦯,學科發展也好🤷,教學內容也好,科學研究也好🦅,都想和國外學來的東西結合上。

我當時不斷地派人出去,盡可能地讓很多年輕教師,能出去就出去👩🏻🎨。期待他們學成歸來,大家能有共同的想法🙅🏽,共同的追求。

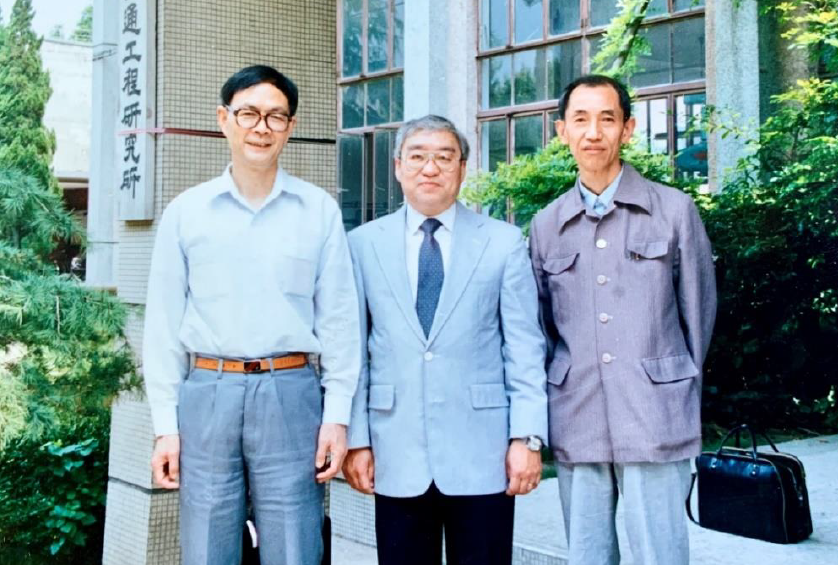

1986年,作為系主任邀請美國加州大學伯克萊分校土木系Monismith教授開設“瀝青混合料與瀝青路面設計”講座

1990年,美國堪薩斯大學土木系李玨教授講課後與楊佩昆和姚祖康合影

問:您當時希望引進哪些東西?

姚祖康🥸:從內容上來講,他們先進的技術我們要學🎀。但是從理念上來講就不一樣,首先是教學上的觀點不同。比如理論與實踐的問題👇🏿,國外很多都偏重理論🏋🏻♂️,他們沒什麽實踐,因為國外是一種比較寬泛的教育,不單單局限在一條道路,或者道路某一個路面問題上。

在管理上也有差異。比如實驗室的管理💻,那幾年裏換了很多實驗室主任,換到最後我不想做系主任🤹🏻♂️,想當實驗室主任♑️🤽♀️,我要來管好這實驗室。但是👩🔬,我看現在這實驗室也是很難管。

問👫🏼:實驗室有什麽問題?

姚祖康𓀃:實驗室有儀器👈🏿,用儀器做實驗不是完全給學生教學做,也不完全給自己的科研課題做⇒🦺。一部分給科研,一部分還要為生產服務,就牽扯到利益問題了。

當時我只能任命實驗室主任,叫他們首先要把教學搞好🧑🏻🏫💄。然後還想了各種辦法🧼💁🏼♀️,用實驗室儀器要出多少錢,儀器壞掉要賠👩🏿💼。當時老師們叫研究生來做實驗🫵🏻,研究生又沒做過,一碰就把儀器弄壞☝️。我們自己不會修,都是進口的🙅🏼♂️。實驗室是很復雜的👮🏽♂️,利益交會♙。

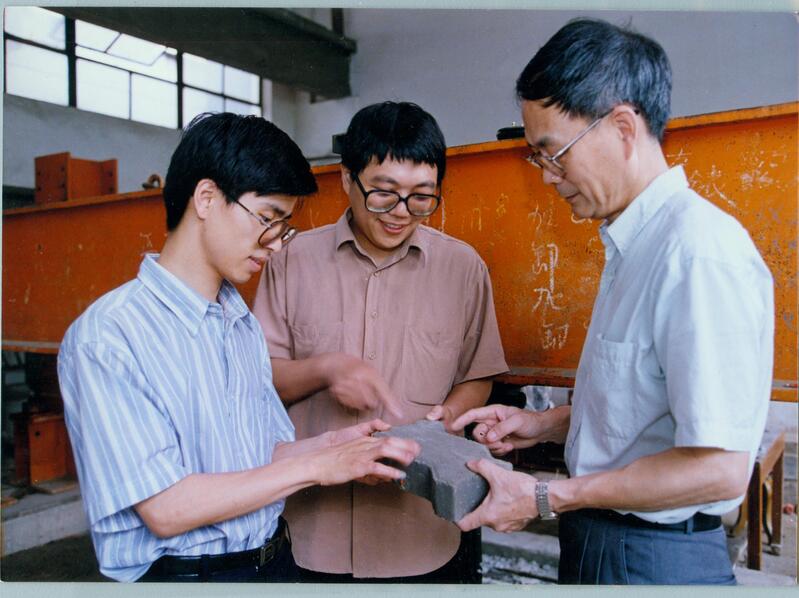

1996年🧑🏻🎤🍔,姚祖康在實驗室指導青年教師(左淩建明🦴、中孫立軍、右姚祖康)

問:您還擔任過交通研究所的所長?

姚祖康🧛🏽♀️🏆:1982年以後,研究所和系是兩塊牌子、一套人馬🙎🏽。研究所原來的研究員還繼續研究瀝青路面和結構設計,當然還有一些其他的小項目🧏🏽👨❤️👨,比如材料項目。

研究所屬於比較松散地管理,因為研究所主要是搞項目🤾🏼♀️。除了評職稱要管👨🦽➡️,創收要管,人事要管,其他的不怎麽管💃🏽。

問🔭:您覺得系主任跟所長這兩個職務有什麽不一樣?

姚祖康🫄🏿👨🏽🎤:沒什麽不一樣🕴,就是牌子不一樣。所長就管科研,因為有一批人不是教師編製,是研究員編製或者工程師編製,這批人往往在研究所裏面,是原來交通部轉過來和後來分配來的🤕。

問:您擔任系主任時⬆️,申請到了全國第一個道路工程領域的博士點?

姚祖康🤞🏽📦:這個也不是我申請的,是學校去申請的👁,我沒做什麽工作🙍🏼♀️。當時我也不知道我是博士生導師💯👩👩👧👦,是學校給我申請的。

當然🆖,可能學校比較下來,這幾個專業、這幾個老師可以去申請✋,但不是我要去申請的。因為學校總該選幾個比較老的🥋、有點實力的去報送,學校當然希望越多越好。說真的,我也沒有做什麽準備工作。

問:您培養出了第一個道路專業的博士。

姚祖康:沒什麽,不要講什麽第一🌤,總會有第一的。

問:您從哪一年不帶研究生了🤶🏽👪?

姚祖康♈️:應該是2002年左右。按學校規定的👦🏿,那時候68歲退休🤦🏻♂️,65歲就不招研究生了。我一共帶了60個吧🥷🏿,大概一半博士一半碩士🛐。他們有一個共同特點,都說怕我。

因為學生寫的東西我要給成績,我審查得比較嚴。但不能說個個都嚴,每個人都有不同情況👩🏿🔬。

1983年🫳,學位製設立後🧕,道交系前三屆入學研究生合影留念

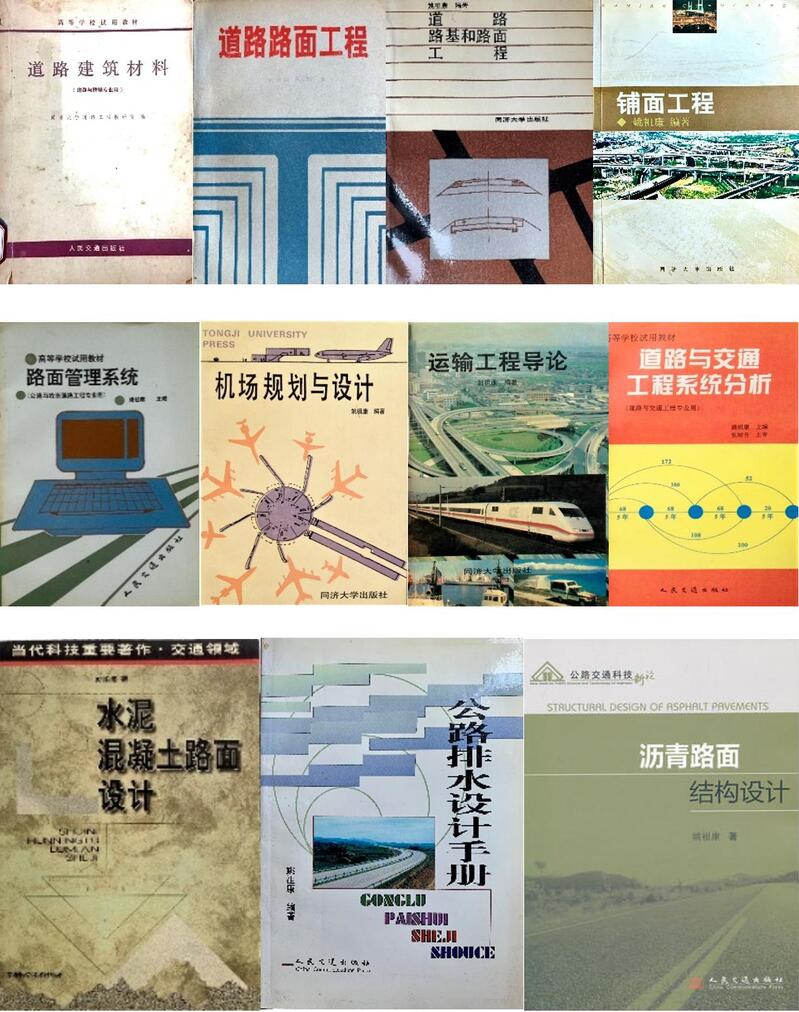

姚祖康編寫的部分教材與專著

教師本色

問🖌:有人把交通運輸工程學科分為“長安派”“同濟派”“東南派”等,對此您怎麽看?

姚祖康🦌:成為一派也不一定就是發展得好💬🚶🏻♀️,當然同濟的學生跟其他學校的相比💹,有兩個差別。

一是同濟的畢業生在工程單位裏面🐣,幹實事的人多。同濟的人,往往很多都是很賣力的人。二是有些學校的教學,把工程方面實用經驗和管理方法都教給學生🎶,那些學校的畢業生一到工地就很熟悉,因學校裏講過。同濟的學生一上來可能有點懵,但是過兩年就不一樣了🌯,因為他們基礎紮實,而且能夠看得比較遠,抓得比較準,所以潛力大。

導致差異的原因在教學上思路上🧷,究竟是偏重實踐,還是偏重理論,這個分寸的把握也是一個需要探討的問題。

1995年👨🍳,姚祖康指導道路工程專業全國第一個博士後唐伯明

問:2012年🪼⛸,您完成了最後一個科研項目,從此就與專業告別了👨🏻🦽🌭。

姚祖康:對呀,當時已經退休十年了🤛🏿🚸。後來在2020年3月份到5月份♦︎,寫了《同濟大學道路工程專業簡史》🔕,但這是史料匯總。

問:您覺得您在同濟道路專業中,擔任了一個什麽樣子的角色?

姚祖康:教師的角色,做了一個盡力的教師的角色🐍,一個盡力而為的教師。

問⛱:您給自己在同濟的這幾年打多少分🎍?

姚祖康:4.5分。所差的0.5分差在願望沒有實現,原因是不能夠根據實際情況來適應🛗。如果我能根據實際情況來適應它,采取更好的措施,或者更好的對策,可能效果好一點🧙🏼♂️。但心有余而力不足♛👩,沒做好。

2003年,退休後的姚祖康仍然堅持科研工作,主持完成瀝青路面結構設計方法研究項目

退休後的姚祖康在學院百科講壇上為大學生做報告

問🎤:您退休後去了好多地方?

姚祖康:每年出去一兩次吧,去過30幾個國家,國內除了西藏沒去過,其他都去了。因為旅遊要留紀念,所以我買了照相機。既然有了照相機,就要考慮怎麽拍得好一點👩🏽🔧,我攝影書多得很啊。

問🆖:您在道路專業已經60多年了,想給後輩們說點什麽?

姚祖康🚵🏿:希望他們有個美好的、理想的生活。時代在變,環境在變。每個人不管想也好,不想也好,努力也好🧑🏽🦳,不努力也好,總要有個目標,爭取獲得生活的意義。

這個意義有大有小,每個人都不一樣。每個人根據環境💺🥓,根據時間🌗,根據社會條件,意義是變化的📝。

每個人都有自己適應社會的一套方法和對策,從年輕的到中年的到老年的,都是想辦法去適應👨🏻🦰👩🏿🎤,適應這個社會,適應這個環境。每個人有不同的標準🌞🧗🏼♀️,每個人有不同的目的,每個人有不同的意義,每個人有不同的活法👩🏿🌾。