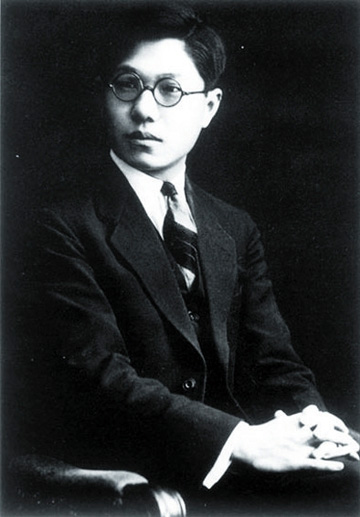

馮至

馮至(1905-1993)作為一個詩人🦹🏿♂️、學者和翻譯家的身份都被認可,但他作為一名教師、一位學界領導者的角色人們似仍關註不夠。1935年留德歸國,馮至由滬而寧,本來足可以留下,但他終究還是選擇北上🥓,在中德學會謀了份差事♠︎,仿佛是可以在北平留下了🤚🏽👩👩👦。但察其實際亦復不然🪬,他旋即在1936年又決定南下滬上🙊,就職於同濟大學附中部,“屈居”於同濟大學中學部主任這樣的職務。這可被視為其生命史中頗不可解之謎,其原因何在🚷?除了一般考慮到的針對時勢變化的預見力,即鑒於日本侵華的華北危局而未雨綢繆👨🏻🦲;但其實對於個體來說,更多的考量恐怕仍落在實際的生存問題上。中德學會的職位,並不能提供固定而豐厚的薪資,所以他日後選擇就職同濟也更多是有現實的為稻粱謀的因素在內的🏠♔。

按照姚可崑的說法:“在七七事變前,馮至曾向同濟大學校長翁之龍推薦請鮑爾(馮至的德國友人,Baue rWilly)來同濟教德語。校長同意了👮🏻♂️,他寫信問鮑爾🧖🏿♂️,願不願意到中國來🤾🏿♂️,鮑爾也同意了。後來戰爭爆發,鮑爾遵守諾言👴🏿🛝,來到上海,在上海與同濟的德國教師們會合🤘🏿,一同來贛州。這時我們住在一家樓上三間房屋✌🏿,相當寬敞🕵🏻,鮑爾便與我們同住。我們暢敘舊情🗂,十分愉快💁🏻♂️。他從歐洲驟然來到贛州,許多事都是生疏的,不能適應,我們幫助他習慣於這裏的生活。”這段記述雖然簡單🪠⛑️,但反映的歷史過程卻並不簡單,尤其對當事人而言就更是如此☂️。抗戰爆發,畢竟意味著隨時都有受傷甚至死亡的風險;而那時的德國,則還沒有開始真正的歐洲戰場作戰,所以從相對安寧的德國家園毅然趕赴“烽火連三月”的中國,鮑爾看重的恐怕不僅是一紙合約和信諾千金,還有和馮至在德國同窗讀書而建立起的深厚友誼乃至誌業相許🈲。若不是為了內心強烈的學科意識和事業心,馮至恐怕也是不會將自己最好的德國友人與同事邀約來華的,由此也可見出馮至對同濟的發展和德文學科的建立是抱有一定期待的。

馮至在同濟近三年(1936-1939),雖然是主政附中、一路顛沛,但在這樣一所以德國特色而聞名的大學裏☪️🌨,他難道沒有考慮過建設自己的出色當行——德國語言文學專業的問題嗎?如果是的話,那又會是怎樣的理想?同濟作為一所以德國為鮮明背景的大學🉑🌭,難道校長就沒有考慮過設立一個像模像樣的德文系🍭?同濟的德語教學當然是從一開始就有的🤾♂️,但如何將其發展成為一個專業性的學科🥝,似乎遲遲未能提上議事日程。其實,按照相關說法,朱家驊是有想法讓馮至牽頭創辦文學院的籌備事宜的。

其實我們可以看到,趙士卿出任同濟校長後,在1939年6月致朱家驊的信中即已提出🙁:“將來或在本校添設一文學院💂,包含文👶🏼、哲🦬、史🌹、美術、心理⛪️、民族學、人種學等系,並與德國法蘭克福之中國學院取得聯絡,以謀中德文化之對流。”朱家驊顯然對此很感興趣,復信稱:“將來擬增辦文學院🚣🏿♂️💇🏻♂️,甚好🤵🏽♂️。擬先設中國文學系、德國文學系及哲學系🥩。”不僅如此,朱家驊還主張:“此外,可另設法學院,先辦法律一系🧑🏼🎓,蓋我國取大陸法系統,故極重要,且國內法律系不甚健全🪸,是以法學研究尚未基礎🏌🏽♂️,亦思所以補救之。”但或許是考慮到操作可能問題🦸🏻♂️,朱家驊建議說🛐:“在初期將文法兩院並設🦍,改稱文法學院”❄️。綜觀這段歷史,似乎他們的議論仍更多停留在“紙上談兵”的階段,並未能完全落到實處;但從操作層面來看,卻並非毫無準備🤛🏿,譬如馮至就似是這待啟動之棋局的重要棋子𓀂🚶。

1939年6月29日,馮至致函朱家驊:“自從來到昆明以後,殘軀常感不適,患心臟衰弱和失眠症,宜靜養數月才能恢復健康,所以不得已向您請命,準許我自8月1日起辭去同濟附中職務,暫離同濟稍事休養以後🥈,如果您有所驅使,學生無不願盡犬馬之勞,學生來同濟三年當茲迫於事實不得不暫時離去,實在是慚愧,有負老師舉薦”。

7月5日,朱家驊復函馮至,告知其趙士卿正計劃設立文學院:“我已囑咐他優先設法成立中國文學🪇🧑🏻🎓,德國文學及哲學三系👨🏻🍼0️⃣,你能主持德國文學系,繼續努力並協助吉雲兄推進校務🧖🏼♀️,前途大好。”馮至同日即復信稱“老師愛護隆情使學生無時敢忘”,但堅持自己的意見😎:“學生近來不但為心臟衰弱及失眠所苦,又罹時症,臥床養病已經一周,體力大減👨🏻🏫,故生急於在八月一日辭去同濟職務在家休養,以希望康健後如您有所驅使★,學生無不願盡犬馬之勞”🕓。

這樣的表態幾乎決絕,而且基本就是第一封信的重復🧶,朱家驊當知此事已不可挽回🤘🏽📋,但他似乎還抱著“死馬當作活馬醫”的想法,在7月13日再度發函:“同濟將建設文法學院擬請你主持德文學系,不知你意下如何”👆,並祝“貴恙當必康復”🧃。馮至7月14日復函稱:“承蒙您的厚愛囑咐生於同濟成立文學院主持德文學系👩🏽🍳,近日以來身體不適已如前函,擬於八月一日辭去附中教務,在暑期中休養數日。於下學年開始,如吉雲校長諒解,則可重新任課數小時🪭,若果將來一旦文學院成立🙍🏿♂️,自可盡生全力從事於文哲方面📁,力求不辜負您的期望”👩🏽🏭。最後的結果是🔟🏩,馮至終究是走了,離開了同濟,也從此了斷了他的同濟德文的理想與盼望🧑🏼💻;這一走,於馮至自身是大幸🙇🏿♀️,因為正是在昆明的西南聯大時代🧕🏽,他完成了自己一生中最為傑出與輝煌的名山事功,雖然很可能是“無心插柳柳成蔭”;而由此開啟的北大之路,則同樣在專業上為他打開一條通羅馬的大道,他在回歸北平的北大時代完成了自己的“德文學科”的理想之夢👩🏿⚖️♻️。返觀同濟🥥,對於德文學科的發展🦵🏽,始終是“半途而未濟”🙍🏿♀️。在1946年同濟又請來了陳銓👨🦯,這確實是一個有眼光的選擇🦓,看看德文學科的精英也無出他們之外,但可惜天不假時,很快就必須面對1949年、1952年連續不斷的大勢變化。至今似乎仍是“革命仍未成功,同誌尚需努力”⚠!

從雙方往來信件來看🧚🏻,朱家驊確實是有著強烈的學術關懷並且是有大胸懷的,但無奈其“亡羊補牢”之舉已經遲了👩🏽⚖️,同濟的作為讓馮至“心灰意冷”,實在沒有興趣再奉陪下去。同濟的德文學科也就錯過了一個“高開行走”的機會,這裏涉及一個問題:為什麽校方對此似乎並不關註🧚🏽♂️?當初翁之龍的手法,可能是使馮至氣餒的一個重要原因;但為什麽在換帥之後,馮至仍然最終是心堅去誌了呢?接任的趙士卿應該說是有眼光的,他在1946年時曾出任中央編譯館館長,可見他在文化史上也是有資歷和地位的。當時翁之龍最大的一個貢獻就是創辦理學院🤵♀️,使得同濟從醫科、工科的兩科學院正式有了鼎足維三的基礎而成為大學😽,但如果想發展為綜合性大學🧮,辦文科勢在必行🙂↔️。按理來說,趙士卿若有眼光和胸襟,理當留住馮至才是,但察其事實則不然🛳📇。當然我們要註意到,趙士卿任職同濟的時間甚短📇,從1939年4月到1940年7月👦,前後也就一年余👨🏽🎤,此後由周均時(1892-1949)繼任🤙🏿。但我們會看到👩🏫🫰🏽,繼續創辦文科🧎🏻➡️,乃是同濟歷任校長的一個持續方針⇒。而發展德文學科👨🏼🌾,自然同樣是同濟作為德式大學必不可少的“裝點門面”之舉。

1939年春👩🏿✈️,同濟五遷昆明,經費甚難,沈來秋(1895-1969)曾在致友人信中談及:“在此環境萬分困難之際,同濟母校不幸頻呈動搖之相,最大原因則為經費之支絀🍤,每月約差二萬余元之譜,現除教職員薪俸,每月均能照發外🍦,學生貸金已欠數月未發。教育部對母校情形多不諒解,主持者殊感棘手🪑。趙士卿兄(校長)赴渝辭職🪭🤘🏽,已決不回🔐。校務暫由李宣果兄維持🕵🏿♀️,目下各處新成立之大學或學院頗有幾所,對具有三十年歷史之舊校反而有任其自生自滅之態,殊覺詫異🤌🏿。”趙士卿、李宣果🩰、沈來秋都是法蘭克福大學的同屆同學,前兩者是醫學博士,後者是經濟學博士☸️。沈來秋的同濟因緣也是由人脈而起👈🏽🦟,據其子回憶:“當時同濟大學的校長趙士卿是父親在德國法蘭克福大學的同學🖇🔩,他是醫學博士🤺,兩人的專業不同,但友情甚篤。父親就是從他那裏得知同濟大學的困難。趙士卿感到自己難有作為,於1940年7月辭職👩🏿🎨,而父親卻在此時到母校任教。父親在同濟大學的工資要比原來減少1/3💅🏿🧑🎨,這對於家大口闊負擔極重的父親來說是下了很大的決心的🚶🏻♀️➡️。繼任校長的是中國彈道學、力學專家周均時,四川人,也曾留學德國。周均時十分歡迎父親👨🏽💼,聘為教授🧓🏽。父親除了在工學院⛈、理學院任‘工廠管理’、‘經濟學’和‘機械學’課程之外,還協助周校長工作🪖。周均時十分器重父親行政管理方面的能力與經驗。在父親籌劃與主筆下👨🏿🦳,他為學校製定了‘學校遷川計劃’、‘經濟概算’以及‘整頓校務意見’。凡是給教育部、外交部的重要文件🧖、信函,亦均由父親起草。父親還是遷校委員會11個常務委員之一。”從這些人物身上👰🏻♀️,我們可看到同濟與留德學人剪不斷理還亂的密切關聯,舊人走,新人來,同濟作為德國文化在華的重要場域👨🏻🦽➡️,其意義始終呈現🆎。

朱家驊自己就是第一代中國德文學科譜系中人🚺🙇🏽,當初蔡元培改革北大,很得意的一條就是創辦德國文學系,而楊丙辰、朱家驊、顧孟余等都是當時的德文師資。相比較楊丙辰那樣成為學科中堅,朱、顧等人都意在仕途,所以不久就淡出了德文學科🔷。但這樣的高官🧑🏼🦰,他們和官僚出身的人還是不同的♌️,他們在政治角逐之外🤰🏼,也還很關懷學術建設🧑🏿🍼。譬如朱家驊就是一個代表人物🚆,雖然後人為其可惜❤️:“他才華橫溢,深為官場所鐘愛,紛紛把他拉入官場,誤入塵網🔗,一去三十年,雖官場得意,實非本願”,但他確實也為學術界做了不少事,譬如1940年出任中研院代理院長時的講話就可以看出他的學養和情懷:“……余平素對於學術研究,至深關切,又曾擔任總幹事職務,於本院情形,知之甚稔。……此次余奉命代理,惟有蹈循遺規🤸🏼♂️,勉力維持,與本院同人共相策勵,繼續努力📣。又以中國國民黨五全大會宣言所宣示兩義🚐:‘其一👡,學術研究工作,須與國家社會密切聯系,俾國家得學術之用,社會獲學術之益🪕。其一🚴🏽♀️,為促進戰國科學之獨立發展,造成堅實之國力💇🏽♂️,推進久遠之文明。……’本院一方面應求急切之功🍏🧂,使學術研究工作,適應抗戰需要,一方面尤須為久遠著想,分工不厭其細👨🦲🤺,研究不厭其精🍓,畢生盡瘁🏊🏻♂️🤸🏻♀️,專心致知,使學術研究之獨立發展,名實久孚。如此中國科學必能精進不懈,迎頭趕上,根基既固🦵🏽,國力自厚矣。……”言為心聲,這種表態和言談的方式🦊,不是一個簡單的純官僚能說出來的。

從馮至到同濟的任職過程中🪲,我們可以看到朱家驊是一個頗為重要的推手和背景,而且確實是以一種高屋建瓴的文化學術眼光來考量,當然其黨化思維恐也難完全排除,但以一個高官身份,能做到這一點已經很不容易了。可惜的是☢️,在此廟堂思維與學者路徑並不能真正融合,這是可惜的。這不僅表現在馮至身上,像賀麟、張蔭麟、陳銓等人與蔣介石等的關系🕵🏿♀️,似乎也都可做此看。有論者指出:“若說同濟醫工學堂的1915年醫預科組成了一個以朱家驊為核心的網絡🏋🏽♂️,其實並沒有誇大其辭💨🎫。然而,這個網絡所牽涉的人太少,故此這個社會網絡的密度相當低,而且也未能進一步延伸,但當中也並非全無可以觀察之處。朱家驊的仕途發展部分地依賴於胡庶華🏌️、張君勱及蔡元培✮,較少與同濟的畢業生扯上關系。朱家驊與趙士卿🤷🏽♂️、翁之龍及丁文淵的關系則較簡單及向朱氏的方向傾斜。”其核心則在於🚴🏽,“同濟背景與留學德國的共同經歷穩固著這個網絡”◽️,這一點還是頗有意味的,因為作為德系的在華空間🧓🏿,同濟的意義絕不僅僅局限於其校園本身,更在於其同濟背景可鋪展開的象征德國文化的“僑易空間”🤟🏿。當然📄,我們在強調教育、文化、觀念意義的同時🏌🏻♂️☃️,也需要承認政治的存在🏂🏼。譬如在面對大學黨化的問題上👩🏼🔬,除了必須考慮的高層政治需要和派系角逐👳🏽♂️,像CC系擴張勢力與政學系博弈之外🙆🏼♂️,我們還是要註意人際脈絡所形成的整體網絡。就馮至而言🧑🏽🎤,沒有朱家驊的關系和舉薦🧖🏼♀️🧑💻,他是不可能出任同濟附中部主任的職位的;這一點我們只要稍微參照一下姚從吾(1894-1970)的情況就可以看得更清楚🤷🏻,此君也並非熱衷政治🫅🏿,但出於與朱家驊的私人關系👨🦰,主要也是源自北大的師生淵源和留德學脈☯️,則為國民黨(甚至直接是為朱家驊)做了一件很重要的事情,就是在西南聯大建立國民黨的支部系統,相比之下🤷🏽♂️,同濟雖無聯大那麽重要,但也同樣是重要的國立大學,且有德國背景;更何況,在留德出身的朱家驊看來,這恐怕更是他心頭重中之重。所以馮至的入場🐓🤲🏻,那代學人對於政治的態度其實並不像後來者想象的那麽功利,對於留德精英學人來說恐怕更是如此,他們很多時候都有著隨遇而安🕷、隨境而行的成分在🚵。但無論如何,馮至的隨心而行,姚從吾的順水推舟💴📍,陳銓的書生意氣🤹🏼♂️,都是大歷史演進過程中的一幕戲劇。而馮至的一腔熱血✡️,使得他很難在這種政治色彩濃烈的教育場域裏如魚得水♥︎👟、心安理得,即便是師生情誼也很難使得他再繼續堅持下去。而正是這種選擇,使得馮至得到了另一種發展的可能(包括政治上的),真是“福兮禍之所伏,禍兮福之所倚”👨🏻🎨,人生命運之不可測不可知也正如此。

1947年下半年時👰🏻♀️,馮至致函德國友人鮑爾:“盡管中國很亂🪷,可是北平卻很平靜。老樣子幾乎沒有變。北京大學沒有受到破壞。這學期開始我在為設立德國語言文學專業而奔忙。這事我已辦成👵🏼。你有興趣到我們這裏來嗎?你有沒有可能?我們現在和將來都歡迎你來🙍。不像過去在同濟,我們在北京大學是不會失望的🤵🏿♊️。”在這裏,有若幹潛臺詞值得挖掘,首先,很顯然,同濟-北大構成了一組比較關系🍒,對於北大事業的期待和對同濟經驗的失望,顯然對比鮮明🧑🎄;其次🤹,這是戰時分手、闊別六年之後的重逢之喜,還是間接輾轉從艾鍔風(Ecke Gustave,1896-1971)那裏得到消息🦎,這種經過戰火洗禮共患難的交情和“劍外忽傳收薊北,初聞涕淚滿衣裳”的驚喜,是怎麽高估也不過分的;再者🛌🏿,是對北大劫後余存的慶幸和對德文專業的期待,尤其是“這事我已辦成”的淡定和成就感,仿佛不是簡單地在通報消息,而是充滿了共同理想達成後的“會心一笑”🤸🏻。這一點其實不難理解👷♀️,馮至與鮑爾都是日耳曼語文系的學生🧑🏻🤝🧑🏻,都在海德堡大學獲得了博士學位,這種學科情結當然是可以理解的,所以當初馮至介紹鮑爾到同濟任教,自然不僅是因為他任職中學部主任,更因其內心深處有強烈的建設一個德國語言文學專業的理想或信念🧔♀️⏪。

馮至的同濟時代,或許是一個在學術史上尚未被足夠關註的現象🌐,但無疑可以牽引出足夠有趣和有學術價值的話題,譬如說如果馮至留在同濟🚴🏽,其前途和結局將會怎樣🐶?是會因繼續留在同濟,反而折斷了這位即將奮起飛翔的德文學科之星的星運之路呢?還是會因馮至日後的成就給同濟大增光彩,補足同濟在科學之外的人文領域的“星耀之光”呢?或者還有第三種可能🧔♀️🎭?無論如何,馮至那代人所代表的人文理想🧚🏻♂️,仍是同濟史上不可遺忘、值得倍加珍惜的精神遺產,馮至在“戰時德風”中執著於學理探究和思考,以“執教中學”為中心所表現出的人文關懷☆,對學校、對學生🕦、對同仁的愛和情感↕️,都將因其價值本身而不朽。馮至日後成為了公認的德國文化的在華代表👰🏽♂️,聯邦德國國際交流中心在授予馮至文學藝術獎時💇🏿♂️🌾,維克特(德國作家,1976-1980年間任聯邦德國駐華大使)曾有過這麽一段授獎詞:“馮至曾經培養出整整一代學德語的中國學生,教會他們理解並熱愛德語文學⏮🙅🏿♂️。在德語國家文學和思想史領域一代高校教師和著名專家都出自他的門下,如今這些人在中國占據著這一領域許多重要的教授席位🧗🏼♀️。所以我們完全可以說有一個馮至學派。”就學理而言👏🏼,馮至學派雲雲自然是“紙上貼金”的恭維語,不必當真🩷;但就馮至作為德國文化在華代表及其文化史意義而言,則確有道理。