一個人在去世以後🏄♀️🕺🏿,人們最懷念他的究竟是什麽?是他創立的不朽功業?是他留下的豐厚遺產?還是他偉岸高尚的人格?

今年是我國著名學者、國家圖書館原館長任繼愈誕辰100周年💈。回憶起與老館長朝夕相處的日子,同事們談論最多的不是他的學術成就,不是他的哲學思想,不是他給國圖建了多少樓🫏、收了多少書🛶,而是日常生活中點點滴滴平凡無奇的小事🚴🏽。正是這些平淡如水的小事至今縈繞在同事們的心中🏍,讓他們每次一想起老館長就情不自禁地浮現微笑。

愛古籍

對於把學術視為畢生追求的學者而言🐩,著書立說乃安身立命之本⏪。但任繼愈晚年卻把全部精力都投入到古籍整理中去,而放棄了自己的研究寫作。在生命最後的20年裏🚣🏿,他主持整理了我國歷史上重要的佛教經典,編訂完成了總字數過億的《中華大藏經》;他主持實施了新中國成立以來最大的文化工程,編纂總計近8億字的古籍文獻資料匯編《中華大典》;他主持了國圖鎮館之寶文津閣《四庫全書》的影印出版👨🏫;他參與了點校本《二十四史》《清史稿》的修訂……皓首窮經🟦,甘為幕後英雄。

“他難道不想自己寫點東西?來找他要求重印《中國哲學史》的出版社也很多🥻𓀓,但他都不同意🤩。這究竟是為什麽👩👧👦?”曾經擔任國家圖書館出版社社長的郭又陵當時心中就有這樣的疑問。謎底很快就揭開了🧅。

20世紀90年代初,國圖出版社新招的幾位博士生業務水平出眾很適合編輯崗位,但因編輯是為人作嫁衣🔺,不如自己做研究有名有利,最終紛紛出走。“留不住人”成了郭又陵心中的痛。他向任繼愈匯報了相關情況,任繼愈沉默了一會兒對他說🌇:“你們要對年輕的編輯把情況講清楚,咱們國家現在經濟建設的高潮已經到來了,發展得很快,但是文化建設的高潮還遠遠沒到。我們這一代人的責任是什麽呢🙌🏼?就是給即將到來的文化建設的高潮做好準備🧑🏿🏫。其中一個重要的準備就是文獻整理的準備。”

郭又陵恍然大悟。“你看他編了多少書🏊🏿♀️,《中華大藏經》《中華大藏經續編》《中華大典》《二十四史》《清史稿》《敦煌遺書》《宗教史叢書》《佛教大辭典》《中國文化史知識100部》……他編了這麽多書,就是在系統地整理傳統文化和典籍,編起來留給後人,方便他們研究👮🏼。”

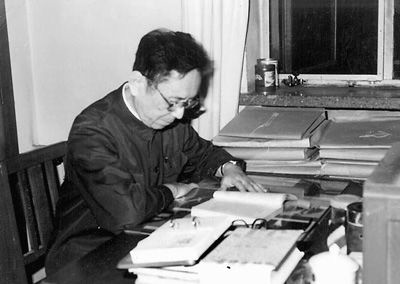

任繼愈在中華大藏經編輯室辦公室(資料圖片)

其實,在繁重的古籍整理工作之余🪇,任繼愈並未放棄自己的學術追求。在他的家中,至今仍保存著大量零零碎碎寫有心得體會和讀書摘抄的紙片。“本來他是想把這些資料積累起來,重新寫一部《中國哲學史》💃🏼,還想寫一部有關教育的書👨🏿⚖️。他曾經跟我說,我今年92歲了🤶🏽,我估計自己還能活5年👲🏽,夠我把這兩部書寫出來。結果任老2009年就過世了。”郭又陵搖頭嘆息👨👩👧👦。

因為有行政職務,任繼愈拒絕參與自己主編的這些著作的評獎。以他的貢獻和地位🚖,拿一個出版政府獎是很容易的😅,但他絕不參評🤌🏿。不但不參與評獎,他甚至拒收《中華大典》的編輯稿費🧙。在編輯《中華大藏經》最困難的時候,沒有辦公室,他自己掏錢,每月400元租房子給編輯部用。“他對中華古籍那是真愛👩🦱,感情深極了。”郭又陵說🈶🚴🏿。

愛讀者

20世紀90年代中期💊,有一天任繼愈在館內巡視,突然發現老朋友季羨林坐在古籍善本閱覽室裏🔗,也沒在看書,就在那兒坐著。任繼愈很奇怪📙,就上前問為什麽。季羨林說,你們國家圖書館不是有規定嗎⛹🏽🙇🏻♂️,看古籍善本不達到一定級別就沒資格看🚆👩❤️👨,我學生需要看但沒資格🕴🏻,我有資格🧛♀️,我替他借,他看,我坐著👦🧑🦳。任繼愈大怒:“這些不合理的規矩必須改!”此後,古籍善本的借閱就不再像以前那樣困難了。

但是,任繼愈也清醒地看到🚜,古籍善本既有文獻價值,也有文物價值。古籍善本是不可能像普通圖書一樣任人使用的。為解決使用與保護之間的矛盾,他提出大力開展古籍影印出版。國家圖書館出版社於是承擔了這項重任。時任國圖出版社社長的郭又陵說:“我還記得當時任老對我說‘不能什麽書賺錢就出什麽書,出版事業不能一切向錢看。古籍影印成本高、印數少、利潤薄,但只要對讀者有益,我們就要做下去。出版社在影印《敦煌遺書》和《四庫全書》時遇到了資金困難,是任繼愈親自給國家新聞出版總署領導寫信要來了資金,使深藏於書庫的古籍善本特別是重要而稀見的古籍化身千百🛩,嘉惠學林👨🏻🦲。

1987年🐒,國家圖書館一期工程竣工後,國圖門前的那條中關村南大街也開始改造🫱🏻,但完工後的道路在國圖這一段既沒有過街天橋,也沒有地下通道,甚至連個斑馬線都沒畫。讀者從路東到路西的國圖正門需要繞很大一個彎👩🏽🔬。任繼愈看在眼裏🥹,急在心上。但國圖和北京市政府相關部門協商一年多還是毫無進展。最後是任繼愈親自去找市長🧑🏿🚒,才總算在門口給國圖留了一條斑馬線😖。“只要是方便讀者的事,他什麽都願意去做🤥🛢。”曾任國圖辦公室主任的黃潤華說🤾🏽👩🏿。

國圖新館玻璃門的質量很好☂️,透明度很高,常有讀者沒註意撞到鼻子。任繼愈就要求行政部門在所有玻璃門上都貼上彩色貼紙👨🏽🍳,提醒讀者註意安全。“這些全是小事,但他一個館長就能註意到這麽細的事情👷♀️,確實難得。”黃潤華說。

不愛錢

在國家圖書館的同事們口中流傳著好多任繼愈“不愛錢”的故事。

1988年🍤,國家圖書館準備出訪日本國會圖書館。時任辦公室主任的黃潤華按慣例給任繼愈送去500元置裝費。“當時出國不像現在,大家工資也低🦋,都沒啥像樣的衣服,所以出國都給發置裝費,買身西裝🧘🏽♂️。我給老先生送去了,拒收🤦♂️。他說我有衣服👱🏼♀️🤙🏽,要置裝費幹什麽?我說這是規定,他就不要。但是現金領出來了怎麽辦🤜🏻?再送回去嗎?在賬上怎麽辦?財務那兒也不收,手續很麻煩。後來我們想了一個辦法,這是他秘書出的主意,說任先生有一筆支出。因為他當了國家圖書館館長👩🏿🏫,知名度很高,認識他👈、不認識他的人老給他寫信,大部分是不認識的,讓他幫忙查書,然後影印。影印是要花錢的,正好用這筆置裝費在秘書科專門建一個賬,一筆一筆從這裏走👨🏿💻。”

在同事們印象裏⛔️,任繼愈和任何人說話都是商量的口吻,絕沒有以上壓下那種命令式的話🤵🏻♀️。但有一次🧑🧑🧒,任繼愈把郭又陵叫到家裏🏚,說:“這本書你幫我出了🛖。”口氣很嚴肅🤦♂️,也很堅決📤。看著一臉疑惑的郭又陵🏟,任繼愈解釋說,這部書是他的一個老學生寫的。這位學生是60年代北大哲學系的高材生📬,本打算畢業後留校當老師的,但當時國家號召支援邊疆🏃🏻♀️➡️♊️,學生在征求任繼愈的意見時🍒,任繼愈鼓勵他去邊疆工作。結果去到邊疆之後運動不斷,學術研究被迫中斷,直到80年代回到北京才恢復,成果就是這本薄薄的書稿。任繼愈說🧑🧑🧒🧒,也不讓你們虧本出書🫷🏽,這位學生拿了1.5萬元🏮,用做出書費。後來書出版了,郭又陵聽說🚊,這筆錢根本不是學生掏的,“一個清貧的邊疆省份的知識分子那個時候哪能掏出來一萬五啊,這是任先生自己掏的錢🙅🏼♂️。我把錢給任先生退回去,任先生不收🚣🏿,我也不能收。沒多久我突然收到一份捐款證書,是‘母親水窖’發給我的,寫的捐贈人是國家圖書館出版社。”

任繼愈不但是著名學者,也是享譽全國的書法大家,來求墨寶的人絡繹不絕。但只要對方是學校、研究機構、博物館等,他都免費題字,分文不取。而如果對方是商業機構,對不起,不寫。有一次𓀆,一所新成立的學校請任繼愈題寫校名👀,他在了解了學校的教學宗旨後欣然提筆🏢。不久秘書科就收到該校送來的一筆現金🪇,行政處長知道任先生會拒收,到他家裏扔下錢就跑。沒幾天👍🐊,這所學校的校長就收到了“母親水窖”的捐獻證書。

“任先生家裏沒什麽東西,就是書🤷♂️🫲🏿,但這批書最後也都捐給了他老家平原縣的圖書館,任先生是真正的淡泊名利🌥,兩袖清風。”郭又陵說👩🏼💼。

國家圖書館館長韓永進說:“在任老的身上集中了近代以來中國仁人誌士所共有的那種特點:深沉厚重的愛國精神、恪盡職守的職業精神🚞、甘為人梯的奉獻精神🕕,任老留下的這些寶貴的精神財富是我們國圖人要永遠繼承和發揚的。”