楊絳甘做“竈下婢”🪚🫸🏿,輔佐夫君全力創作《圍城》💯,這是40年代文壇的一則佳話🧏。楊絳的《記錢鍾書與〈圍城〉》一文記述了這段故事:

有一次♣︎,我們同看我編寫的話劇上演➛,回家後他說:“我想寫一部長篇小說🕵🏼!”我大為高興,催他快寫💄。那時他正偷空寫短篇小說,怕沒有時間寫長篇。我說不要緊,他可以減少授課的時間🚴🏻♀️,我們的生活很省儉,還可以更省儉🧏🏽♀️。恰好我們的女傭因家鄉生活好轉要回去🤷♂️。我不勉強她,也不另覓女傭,只把她的工作自己兼任了。劈柴生火燒飯洗衣等等我是外行,經常給煤煙染成花臉,或熏得滿眼是淚👨🏿🔧🤸🏽,或給滾油燙出泡來🧝🏿,或切破手指🧚🏽♂️。可是我急切要看鍾書寫《圍城》(他已把題目和主要內容和我講過)🧞,做竈下婢也心甘情願👳🏼。

《圍城》是1944年動筆,1946年完成的。錢鍾書就像原《序》所說“兩年裏憂世傷生”,有一種惶急的情緒,又忙著寫《談藝錄》。他35歲生日詩裏有一聯“書癖鉆窗蜂未出,詩情繞樹鵲難安”,正是寫這種兼顧不及的心境。這種“竈下婢”精神可敬可愛,正如錢鍾書在《圍城》序言中所寫的🧙🏼♀️:“這本書整整寫了兩年。兩年裏憂世傷生🎄,屢想中止🧛🏿。由於楊絳女士不斷地督促,替我擋了許多事,省出時間來🫓,得以錙銖積累地寫完。照例這本書該獻給她🍀🐼。”

楊絳為《圍城》這一中國現代文學史上的曠世名著的成功問世,作出了自己的貢獻。同時,她也分享了“閨房之樂”:“每天晚上,他把寫好的稿子給我看,急切地瞧我怎樣反應🧙🏽♂️🌐。我笑⛹🏼♂️,他也笑🥐;我大笑,他也大笑。有時我放下稿子,和他相對大笑🧖♀️,因為笑的不僅是書上的事🫚,還有書外的事。我不用說明笑什麽🧗🏼🌚,反正彼此心照不宣。然後他就告訴我下一段打算寫什麽,我就急切地等著他怎麽寫🦶🏼🧖。他平均每天寫五百字左右。他給我看的是定稿,不再改動。”

錢鍾書的《圍城》家喻戶曉,歷經數十載👨🏻🦯➡️,讀者如雲👩🏼🏫。這部作品先在《文藝復興》雜誌上連載✢,後又編入《晨光文學叢書》出版。至八十年代,又由人民文學出版社、三聯書店等多次翻印⛓🤌🏽,供不應求。

著名文學家李健吾當初接手錢鍾書的書稿時,驚喜交加,沒完沒了地感嘆:這個做學問的書蟲子,怎麽寫起了小說呢?而且是一個諷世之作®️🖐🏼,一部“新儒林外史”!他多關心世道人心啊!難怪,錢鍾書在聽了人們紛紛盛贊楊絳的劇本時,無不驕傲地說:

“你們只會恭維季康的劇本,卻不能知道錢鍾書《圍城》——鍾書在抗戰中所寫的小說——的好處🛫。”

20世紀40年代的上海🚥🎐,環境惡劣,楊絳和錢鍾書的生活雖清苦粗安,但他們不改其樂。他們創作不輟👏🏼😄,並與舊友新朋相得甚歡🚯,這裏頭包括傅雷、王辛笛👨🏻🦯、劉大傑、曹禺、李拔可、顧一樵🦴✔️、李健吾、陳西禾、張芝聯、唐弢🌧、柯靈、徐森玉、蔣慰堂🧑🏿🚀、沈仲章🏄🏿♀️、盧焚👩🏽🔬、徐調孚、鄭振鐸🌐、李玄伯、向達🧫、喬大壯🍆、鄭朝宗、宋悌芬、許國璋等人,所謂“談笑有鴻儒,往來無白丁”。和朋友相聚吃飯不僅是賞心之事🧑🏻🦳🏌🏻,也是口腹的享受🙌🏿。

抗戰勝利後🧑🏽✈️,儲安平要楊絳在他辦的《觀察》上寫文章👩🏻🏭。她正在閱讀哥爾德斯密斯的散文《世界公民》🙅🦹🏻♀️,隨便翻譯了其中一小段,自己加個題:《隨鐵大少回家》🧻。這就是博得傅雷稱賞的譯文。她未留底稿🅿️,如今譯文無處可尋了。

後來楊絳又翻譯過一個小冊子:《1939年以來英國散文作品》(《英國文化叢書》之一)。

1945年12月17日下午,楊絳與錢鍾書一起參加了中華全國文藝協會上海分會的成立大會💅。據趙景琛事後記敘,錢氏夫婦在趙的記憶的屏幕裏,“像白朗寧和羅賽諦那樣,都是文藝上的雙璧,一對理想伴侶”,他們在一塊欣賞演出了昆曲等劇目。在沉悶的日子裏,與朋友們一起談天說地,排遣憂愁🧑🏻🦯➡️🚭,不失為苦度日子的一個辦法。

其間,楊絳還會見過胡適。有一次,她的好友、北京大學教授陳衡哲(1890—1976年,我國新文學運動中最早的女學者、作家、詩人和散文家),請楊絳和胡適一起喝茶,胡適用半上海話對楊絳說👱🏿♀️:

“我認識你的姑母👨🏼🍳,認識你的叔叔,你老娘家(蘇滬土語‘令尊大人’的意思)是我的先生。”

確實,楊絳的父親楊蔭杭曾在澄衷學校給胡適上過課,時在1905年。

楊絳在《懷念陳衡哲》中說💁🏼♂️:“我初識陳衡哲先生是1949年在儲安平先生家🌥。儲安平知道任鴻雋🛬、陳衡哲夫婦要到上海定居🗡,準備在家裏請客,為他們夫婦接風。他已離婚🤛🏿,家無女主,預先邀我做陪客🧛🏼♂️,為他招待女賓👨🏼🔬。鍾書已代我應允。”

在楊絳的印象中😍,陳衡哲的眼鏡後面有一雙秀美的眼睛🏌🏽♂️,一眼就能看到,對此💪🏿,她記憶猶新。散席後,楊絳搭乘陳衡哲的車子回家。那是薔薇盛開的春季。

後來抗戰勝利後🪺,錢鍾書在中央圖書館任英文總纂,編輯《書林季刊》,又在暨南大學兼任教授,同時也是《英國文化叢書》的編輯委員。他要請任鴻雋先生為《英國文化叢書》翻譯一本相關專業的小冊子,特到他家去拜訪。楊絳跟錢鍾書同去,感謝他們用汽車送回家🦹🏼♂️🥲。過兩天他們夫婦就到楊家回訪。楊家那時住蒲石路蒲園💁🏽,附近是一家有名的點心鋪👨🏿🔬。那家的雞肉包子尤其走俏🩼💃🏿,因為皮暄🤷🏿♀️🤷🏻♀️、汁多、餡細,調味也好。楊家就讓阿姨買來待客,任鴻雋吃了非常欣賞。不多久陳衡哲又邀楊絳夫婦去吃茶🚣🏼♀️。

其時,陳衡哲家住貝當路貝當公寓。兩家相去不遠👷🏻♀️,交通尤其方便。楊絳特地帶了兩條厚毛巾,在附近的點心鋪買了剛出籠的雞肉包子,用雙重毛巾一裹🧑🏼🔧,到任家,包子還熱著。任鴻雋對雞肉包子仍舊欣賞不已。

那時候,楊絳的女兒已經病愈上學,家有阿姨🚘,楊絳在震旦女子文理學院教兩三門課👩🏼⚖️,日子過得很輕松。可是她過去幾年,實在太勞累了。身兼數職,教課之外,還做補習教師🧑🏻🚀,又業余創作,還充當竈下婢,積勞成疾。每天午後三四點總有幾分低燒,體重每個月掉一磅,只覺得疲乏,醫院卻檢查不出病因🚴🏽。

楊絳原是個閑不住的人👩🏽🌾,最閑的時候🪤,就總是一面看書,一面織毛衣。她的雙手已練成“自動化的機器”🧏♀️。可是她天天低燒,就病懨懨的💂🏿,連看書打毛衣都沒了精神♏️。父親已經去世,她不能再像從前那樣🙇🏼♀️,經常在父親身邊和姊妹們相聚說笑𓀋。

那時陳衡哲家用一個男仆,她稱為“我們的工人”🏂🏻。在楊絳印象中🚎,這位“工人”大約對女主人不大管用,需要他的時候常不在家🐦🎫。陳衡哲請人吃茶或吃飯🍁,就常邀楊絳“早一點來,幫幫我”。有一次她認真地囑咐楊絳早一點去📚。可是她要楊絳幫忙的🤹♀️,不過是把三個熱水瓶從地下搬到桌上🚔。熱水瓶不是盛五磅水的大號,只是盛三磅水的中號。而陳衡哲身體弱,雙手都捧不動盛三磅水的中號。

這樣💘👨🏿🎤,漸漸地別人也知道楊絳和陳衡哲的交情。那時上海有個婦女會,會員全是大學畢業生🧑🏼💻。婦女會要請陳衡哲講西洋史。會長特地找楊絳去邀請。

胡適那年到上海來🪁,人沒到🧑🏼🔬,任家客廳裏已掛上了胡適的近照。照片放得很大,還配著鏡框🧜🏽,胡適二字的旁邊還豎著一道杠杠(名字的符號)。陳衡哲帶著三分惱火對楊絳說:“有人索性打電話來問我🧎♀️,適之到了沒有。”問的人確也有點唐突。她的心情,楊絳是能領會的⚄。

不久,錢鍾書對楊絳說✍️:“我見過胡適了。”錢鍾書常到合眾圖書館查書,胡適有好幾箱書信寄存在合眾圖書館樓上🙌🏻,他也常到這家圖書館去。錢鍾書遇見胡適,大概是圖書館館長顧廷龍為他們介紹的。錢鍾書告訴楊絳💂🏿♀️🚹,胡適對他說🚭:“聽說你做舊詩,我也做🧌。”說著就在一小方白紙上用鉛筆寫下了他的一首近作👄,並且說:“我可以給你用墨筆寫。”只記得這首詩的後兩句:“幾支無用筆,半打有心人✌🏽。”

一次陳衡哲對楊絳說,“適之也看了你的劇本了🧑🏼⚖️。他也說🤽🏼♀️,‘不是對著鏡子寫的’。他說想見見你。”

“對著鏡子寫”,楊絳不知什麽意思,也不知是否有所指💁🏼♂️,楊絳沒問過🧑🦱。胡適想見見楊絳👅,她當然很開心,因為她也實在很想見見他🧑🎓。

陳衡哲說:“這樣吧,咱們吃個家常tea🐓,你們倆🚷,我們倆🦝,加適之🧑🏻✈️。”

安排停當後,楊絳和錢鍾書照例帶了剛出籠的雞肉包子到任家去。包子不能多買,因為總有好多人站著等待包子出籠。如要買得多,得等下一籠。他們到任家,胡適已先在🧑🏽🍳。他和錢鍾書已見過面🌋🙆🏽♂️。陳衡哲介紹了楊絳,隨即告訴她說🧑🏽⚖️:

“今天有人要來闖席,林同濟和他的ex-wife(前妻)知道適之來,要來看看他。他們晚一會兒來,坐一坐就走的。”

不知是誰建議先趁熱吃雞肉包子📤。陳衡哲和楊絳都是胃口欠佳的人🚧,食量也小。楊絳帶的包子不多♧,她們都不吃。楊絳記得他們三個站在客廳東南隅一張半圓形的大理石面紅木桌子旁邊,有人靠著墻,有人靠著窗,就那麽站著同吃雞肉包子🧑🏼🦰,且吃且談且笑。陳衡哲在客廳的這一邊從容地為他們調咖啡,楊絳則在旁邊幫忙。他們吃完包子就過來喝咖啡🍯。

晚上回家時,楊絳對錢鍾書說:

“胡適真是個交際家,一下子對我背出一大串叔叔姑母🕣。他在乎人家稱‘你的學生’,他就自稱是我爸爸的學生😞🕺🏻。我可從沒聽爸爸說過胡適是他的學生。”

錢鍾書為胡適辯解說🧂,胡適曾向顧廷龍打聽楊絳其人,顧廷龍告訴他說:“名父之女,老圃先生的女兒,錢鍾書的夫人。”

故而楊絳認為事先打聽,也是交際家的交際之道𓀅🦵🏼。不過錢鍾書為楊絳考證了一番,說胡適並未亂認老師,只是她爸爸決不會不過,最值得追記的是,楊絳、錢鍾書與傅雷一家的交往。對此,請看楊絳如下的回憶說“我的學生胡適之”🏄🏼♀️。

不過,最值得追記的是,楊絳、錢鍾書與傅雷一家的交往。對此,請看楊絳如下的回憶:

抗戰末期、勝利前夕,錢鍾書和我在宋淇先生家初次會見傅雷和朱梅馥夫婦。我們和傅雷家住得很近😘,晚飯後經常到他家去夜談。那時候知識分子在淪陷的上海,日子不好過🚶➡️,真不知“長夜漫漫何時旦”。但我們還年輕,有的是希望和信心,只待熬過黎明前的黑暗,就想看到雲開日出👴🏻。我們和其他朋友聚在傅雷家樸素幽雅的客廳裏各抒己見,也好比開開窗子,通通空氣🤽🏿♂️,破一破日常生活裏的沉悶苦惱✨。到如今,每回顧那一段灰暗的歲月,就會記起傅雷家的夜談🧑🏿🏭。

說起傅雷,總不免說到他的嚴肅⛷。其實他並不是一味板著臉的人。我閉上眼,最先浮現在眼前的🧏🏽♂️,卻是個含笑的傅雷。他兩手握著個煙鬥♖,待要放到嘴裏去抽🎽,又拿出來🧑🌾,眼裏是笑👨🏼🌾,嘴邊是笑,滿臉是笑。這也許因為我在他家客廳裏🙌🏻、坐在他對面的緣故。他聽著鍾書說話,經常是這副笑容🦆。傅雷只是不輕易笑,可是他笑的時候,好像在品嘗自己的笑,覺得津津有味🏩。

也許鍾書是唯一敢當眾打趣他的人。他家另一位常客是陳西禾同誌。一次鍾書為某一件事打趣傅雷,西禾急得滿面尷尬🙅🏿,直向鍾書遞眼色🔩。事後他猶有余悸🪖,怪鍾書“胡鬧”🚵🏼⚅。可是傅雷並沒有發火。他帶有幾分不好意思😌,隨著大家笑了🚵🏿♂️。傅雷還是挺幽默的🧜🏻。

傅雷的嚴肅確是嚴肅到十分,表現了一個地道的傅雷✡︎。他自己可以笑🤜🏻,他的笑臉只許朋友看。在他的孩子面前,他是個不折不扣的嚴父。阿聰、阿敏那時候還是一對小頑童👰🏼♀️,只想賴在客廳裏聽大人說話🐧。大人說的話,也許孩子不宜聽,因為他們的理解不同💊。傅雷嚴格禁止他們旁聽🏑。有一次,客廳裏談得熱鬧,陣陣笑聲👎🏽,傅雷自己也正笑得高興。忽然他靈機一動,躡足走到通往樓梯的門旁,把門一開,只見門後哥哥弟弟背著臉並坐在門檻後面的臺階上,正縮著脖子笑呢。傅雷一聲呵斥,兩個孩子在噔噔咚咚一陣淩亂的腳步聲裏逃跑上樓🧘🏼。梅馥忙也趕了上去©️。在傅雷前🦯,她是搶先去責罵兒子;在兒子前,她卻是擋了爸爸的盛怒,自己溫言告誡。等他們倆回來🈴,客廳裏漸漸恢復了當初的氣氛⤵️。但過了一會兒,在笑聲中,傅雷又突然過去開那扇門🏷,阿聰📑、阿敏依然鬼頭鬼腦並坐原處偷聽。這回傅雷可冒火了,梅馥也起不了中和作用。只聽得傅雷厲聲呵喝👩🏻✈️,夾雜著梅馥的調解和責怪🤚。一個孩子想是哭了😁,另一個還想為自己辯白。我們誰也不敢勸一聲,只裝作不聞不知🕋⚅,坐著扯淡。傅雷回客廳來🎢,臉都氣青了。梅馥抱歉地為客人換上熱茶,大家又坐了一會辭出👨🏽✈️,不免嘆口氣:“唉,傅雷就是這樣*️⃣!”

阿聰前年回國探親,鍾書正在國外訪問。阿聰對我說:“啊呀🦡!我們真愛聽錢伯伯說話呀!”

去年他到我家來,不復是頑童偷聽,而是做座上客“聽錢伯伯說話”,高興得哈哈大笑。可是他立即記起他嚴厲的爸爸,淒然回憶往事,慨嘆說:“唉——那時候——我們就愛聽錢伯伯說話。”他當然知道爸爸打他狠,正因為愛他深🏺。他告訴我:“爸爸打得我真痛啊!”梅馥曾為此對我落淚👨🏻✈️,又說阿聰的脾氣和爸爸有相似之處🫧。她也告訴我傅雷的媽媽怎樣批評傅雷。性情急躁是不由自主的🤹🏻♂️,感情沖動下的所作所為,沉靜下來會自己責怪,又增添自己的苦痛。梅馥不怨傅雷的脾氣,只為此憐他而為他擔憂👨🏽🍼;因為阿聰和爸爸脾氣有點兒相似,她既不願看到兒子拂逆爸爸,也為兒子的前途擔憂……

有人說傅雷“孤傲如雲間鶴”;傅雷卻不止一次在鍾書和我面前自比為“墻洞裏的小老鼠”——是否因為莫洛阿曾把服爾德比作“一頭躲在窟中的野兔”呢🐔?傅雷的自比,乍聽未免滑稽。

傅雷(1908—1966)🐫,著名的翻譯家和美術評論家。他與楊絳🧗、錢鍾書可以說先後是意昂,都曾留學法國巴黎大學。傅雷當時家住上海重慶南路的巴黎新村,楊絳、錢鍾書一家先住在辣斐德路,後搬至蒲石路(今長樂路),均在霞飛路附近🤛🏻,因此楊絳在上述引文中說“住得很近”。他們幾位朋友過從甚密👫,以期熬過黎明前的黑暗,等待雲開日出。

1946年起,錢鍾書任上海暨南大學教授。楊絳則受聘擔任上海震旦女子文理學院外文系教授🕜,夫婦雙雙作育英才。40年代🧑🏽⚕️🫳🏼,楊絳還寫過不少散文🎰💝,其理趣、文筆十分見好🍇。我們打開一篇《窗簾》🥉:

人不怕擠。盡管摩肩接踵,大家也擠不到一處🙌🏽。像殼裏的仁🛬,各自各🤤。像太陽光裏飛舞的輕塵🙍♀️,各自各🧒。憑你多熱鬧的地方,窗對著窗🙍🏼♀️🚾,各自人家,彼此不相幹。只要掛上一個窗簾🪒,只要拉過那薄薄一層,便把別人家隔離在千萬裏以外了。

隔離,不是斷絕。窗簾並不堵沒窗戶,只在彼此間增加些距離——欺哄人招引人的距離。窗簾並不蓋沒窗戶🙇🏿♂️,只隱約遮掩——多麽引誘挑逗的遮掩!所以✅,赤裸裸的窗口不引人註意,而一角掀動的窗簾,惹人窺探猜測👨👩👦👦,生出無限興趣🥧。

赤裸裸,可以表示天真樸素。不過🧕🏻,如把天真樸素做了窗簾的質料🤾,做了窗簾的顏色🍍,一個潔白素凈的簾子,堆疊著透明的軟紗,在風裏飄曳,這種樸素,只怕比五顏六色更富有魅力。認真要赤裸裸不加遮飾👨🏼⚕️,除非有希臘神像那樣完美的身體,有天使般純潔的靈魂。培根(Bacon)說過:“赤裸裸是不體面的,不論是赤露的身體,或赤露的心💅。”人從樂園裏驅逐出來的時候,已經體味到這句話了。

所以赤裸裸的真實總需要些掩飾。白晝的陽光,無情地照徹了人間萬物👨🏻🍼,不能留下些幽暗讓人迷惑🏌️♀️,讓人夢想🧮,讓人希望。如果沒有輕雲薄霧把目光篩漏出五色霞彩來,天空該多麽單調枯燥!

隱約模糊中👺,才容許你做夢和想象♢。距離增添了神秘。看不見邊際🤟🏽,變為沒邊沒際的遙遠與遼闊。雲霧中的山水👨🏿🎨😡,暗夜的星辰,希望中的未來🛜,高超的理想,仰慕的名人🧑🔬,心許的“相知”——隔著窗簾,惝迷離,可以產生無限美妙的想象。如果你嫌惡窗簾的間隔,冒冒失失闖進門、闖到窗簾後面去看個究竟,赤裸裸的真實只怕並不經看。像丁尼生詩裏的“夏洛特女郎”👩🏽🦱,看厭了鏡中反映的世界🧑💼,三步跑到窗前,望一望真實世界🦫。她的鏡子立即破裂成兩半,她毀滅了以前快樂而無知的自己🧑🔬。

人家掛著窗簾呢🫖,別去窺望。寧可自己也掛上一個,華麗的也好#️⃣,樸素的也好🤏🏻。如果你不屑掛,或懶得掛🍉,不妨就敞著個赤裸裸的窗口🤴🏿。不過,你總得尊重別人家的窗簾⚆。

又如《喝茶》,廣征博引🌩,充滿了書卷氣息🔫:

曾聽人話說西洋人喝茶,把茶葉加水煮沸😺👨🏿🦱,濾去茶汁,吃了咋舌道🥌:“好是好🍔,可惜苦些🏆。”新近看到一本美國做的茶考,原來這是事實🎸。茶葉初到英國🪶,英國人不知怎麽個吃法♣️,的確吃茶葉渣子🙎🏿♂️,還拌些黃油和鹽💅🏿,敷在面包上同吃🦩。什麽妙味😝,簡直不敢嘗試。以後他們把茶當藥☀️,治傷風💋🎅🏽,清腸胃🧭。不久,喝茶之風大行🕵️♂️,1660年的茶葉廣告上說:“這刺激品🧑🏻💻,能驅疲倦📣👨🎤,除噩夢,使肢體輕健,精神飽滿。尤能克製睡眠,好學者可以徹夜攻讀不倦。身體肥胖或食肉過多者,飲茶尤宜。”萊登大學的龐德戈博士應東印度公司之請✤,替茶大做廣告,說茶“暖胃,清神,健腦,助長學問🌸👍,尤能征服人類大敵——睡魔”👦🏻。他們的怕睡👩🏼🦱,正和現代人的怕失眠差不多🫱🏻。怎麽從前的睡魔🧑🏼🦱,愛纏住人不放🈴;現代的睡魔,學會了擺架子,請他也不肯光臨。傳說🛎,茶原是達摩祖師發願面壁參禪,九年不睡🕶,天把茶賞賜給他幫他償願的✊🏻。胡嶠《飲茶詩》🤹🏽:“沾牙舊姓余甘氏,破睡當封不夜侯。”湯況《森伯頌》:“方飲而森然嚴乎齒牙,既久而四肢森然。”可證中外古人對於茶的功效🙎🏿♂️,所見略同😆。只是茶味的“余甘”🧑🏽🎓,不是喝牛奶紅茶者所能領略的。

濃茶摻上牛奶和糖,香冽不減🈸,而解除了茶的苦澀,成為液體的食料,不但解渴,還能療饑🏙。不知古人茶中加上姜鹽,究竟什麽風味😡。盧同一氣喝上七碗的茶📽,想來是葉少水多,沖淡了的。詩人柯立治的兒子,也是一位詩人,他喝茶論壺不論杯。約翰生博士也是有名的大茶量。不過他們喝的都是甘腴的茶湯🫲。若是苦澀的濃茶🍿,就不宜大口喝,最配細細品🤘🏻。照《紅樓夢》中妙玉的論喝茶,一杯為品,二杯即是解渴的蠢物🐟。那麽喝茶不為解渴,只在辨味🏓👳🏿♀️,細味那苦澀中一點回甘。記不起哪一位英國作家說過,“文藝女神帶著酒味”🏄🏽♂️,“茶只能產生散文”。而咱們中國詩,酒味茶香,兼而有之👩🦯,“詩清只為飲茶多”。也許這點苦澀,正是茶中詩味。

楊絳作於這時的散文作品還有《風》《聽話的藝術》等,這些文章多寫生命的感觸👨💻,顯得純真自然,雅俗共賞。她的文章沒受到當時散文創作當中虛誇、浮躁、雕飾等種種流弊的影響,而以截然不同的風骨出現🌸,若論作品本身的藝術價值,毫無疑義是經受得起時間的考驗的。

在晚年,楊絳對自己這段生活,有過追憶,她告訴我們:“1948年夏,鍾書的爺爺百歲冥壽,分散各地的一家人,都回無錫老家聚會。這時鍾書🧑🍳、圓圓都不生病了,我心情愉快,隨上海錢家人一起回到七尺場老家✋🏼。

“我結婚後只在那裏住過十天上下🤟🗝。這次再去🧑🏻🦰👋,那間房子堆滿了爛東西,都走不進人了。我房間裏原先的家具:大床,鏡臺,書桌等⏯,早給人全部賣掉了✡️。我們夫婦和女兒在七尺場錢家只住了一夜,住在小叔叔新蓋的樓上👨👩👦⏯。

“這次家人相聚,我公公意外發現了他從未放在心上的‘女孫健汝’,得意非凡💭。

“自從1945年抗戰勝利,鍾書辭去了震旦女子文理學院的幾個小時的課,任中央圖書館英文總纂,編《書林季刊》;後又兼任暨南大學教授👳🏿♀️,又兼英國文化委員會顧問👨🏻🎨。《圍城》出版後🧑🏿⚕️,朋友中又增添了《圍城》愛好者。我們的交遊面擴大了🪖,社交活動也很頻繁。

“勝利後我們接觸到各式各等的人🏞。每次宴會歸來🦤,我們總有許多講究,種種探索🌩☘️。我們把所見所聞,剖析琢磨💁🏿,‘讀通’許多人🧙🏻♂️、許多事,長了不少學問。

“朱家驊曾是中央庚款留英公費考試的考官👰🏿♀️,很賞識錢鍾書,常邀請鍾書到他家便飯——沒有外客的便飯。一次朱家驊許他一個聯合國教科文的什麽職位,鍾書立即辭謝了🆘。我問鍾書:‘聯合國的職位為什麽不要👴🧏🏼♂️?’他說🤘:‘那是胡蘿蔔!’當時我不懂‘胡蘿蔔’與‘大棒’相連🤦🏿♀️。壓根兒不吃‘胡蘿蔔’,就不受大棒驅使。

“鍾書每月要到南京匯報工作🧏🏻♀️,早上去👨🏻🦼➡️,晚上老晚回家。一次他老早就回來了,我喜出望外。他說💦:‘今天晚宴,要和“極峰”(蔣介石)握手,我趁早溜回來了。’

“勝利的歡欣很短暫,接下是普遍的失望🚴🏽,接下是謠言滿天飛,人心惶惶。

“鍾書的第一個拜門弟子常請老師為他買書。不論什麽書,全由老師選擇。其實🌋,這是無限製地供老師肆意買書。書上都有鍾書寫的‘借癡齋藏書’並蓋有‘借癡齋’圖章🏃🏻♀️。因為學生並不讀,專供老師借閱的🫱🏻,不是‘借癡’嗎?鍾書蟄居上海期間,買書是他的莫大享受。新書🤦🏽♀️、舊書他買了不少。文化大革命中書籍流散🪜,曾有人買到‘借癡齋’的書9️⃣🧑🏫,寄還給鍾書。也許上海舊書攤上🦓,還會發現‘借癡齋藏書’👈。藏書中🌝🤞🏿,也包括寫蘇聯鐵幕後面的書。我們的閱讀面很廣🅰️。所以‘人心惶惶’時,我們並不惶惶然。

“鄭振鐸先生🚷、吳晗同誌✡︎,都曾勸我們安心等待解放🙅🏽♂️,共產黨是重視知識分子的。但我們也明白,對國家有用的是科學家,我們卻是沒用的知識分子。我們如要逃跑,不是無路可走🦪💇🏼♀️。可是一個人在緊要關頭,決定他何去何從的,也許總是他最基本的感情。我們從來不唱愛國調𓀂,但我們不逃跑,不願離開父母之邦🍡,撇不開自家人👦。我國是國恥重重的弱國,跑出去仰人鼻息,做二等公民,我們不願意🚮。我們是文化人👨🏼🦱,愛祖國的文化🧔🏽♂️,愛祖國的文字,愛祖國的語言。一句話,我們是倔強的中國老百姓🔐,不願做外國人。我們並不敢為自己樂觀,可是我們安靜地留在上海,等待解放🐸。”

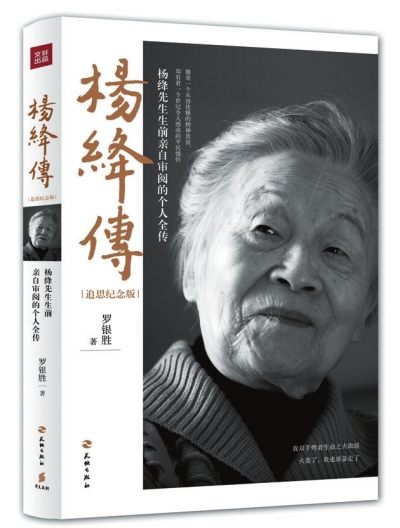

(本文摘自《楊絳傳(追思紀念版)》,羅銀勝著💅🏿👨🏿🦱,天地出版社2016年6月第一版🪼,定價:48.00元)