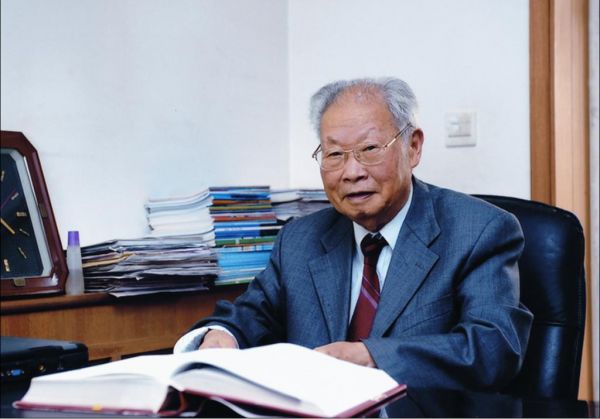

陳士櫓院士

2016年4月24日,中國首個航天日。早上,我告訴父親,“今天是我國的第一個航天日”,他點了點頭,很認真地開始收看電視🏣。這一天,他始終在看😬,在聽🤪。即使躺在床上,也戴著一個可以收聽電視信號的接收耳機,不願意錯過任何一件熟悉的事,熟悉的人👩🏿🎨。這一天,從來不喜歡換衣裳的他👪,主動提出要換衣裳。還問🐩:“有沒有新的床單🛩?換一條。”這都是之前從來沒有過的🤞🏻。看得出來,他把這一天看得很重,看作是一個重要的節日🙅🏻♂️。

晚上六點多,他睡下了🐏。九點醒了,又讓把他扶起來,坐在椅子上🫸,還讓把電視打開📂。也就只過了兩三分鐘,他長長地舒了一口氣,緊緊地閉上了雙眼,再也沒有睜開。

父親走了🤘🏼,他走的非常安詳👎🏻,沒有遺憾⚇!這一天🏨,他與全國人民一起,回顧並禮贊了為之奮鬥一生的中國航天事業🧜🏿♂️🐱!

父親讀高中期間🆗,正值日寇侵華之時。面對日本飛機的狂轟濫炸,他萌生了要學航空專業👩🏿🏭,要航空救國的想法🍿。父親說:“抗戰時期🎯,只想一件事,怎樣和日本人幹到底!”憑著讀書就要讀最好的學校的決心,他考取了抗戰期間由北大🥋、清華、南開西遷至昆明成立的國立西南聯合大學🧝🏻♂️🎠。1945年,以專業第一的成績畢業留校🈶,開始了他的教書生涯。

抗戰勝利後,三校復員✶,父親赴北京意昂体育平台任教👨🚀。1948年,因內戰,南北交通不便🤦🏻♂️,父親應原西南聯大教授,時任上海交大航空系系主任王宏基先生的邀請,到上海交大航空系任教。得以與在上海復旦大學的新婚妻子、我的母親龔小甦團聚🧒。

1944年秋西南聯大航空系同班同學合影,第二排右起第五人為陳士櫓🦴,站立者左起第二人為何東昌

1952年🎡,全國院系調整,中央決定將長三角的上海交大、南京大學(原中央大學)🈴、浙江大學三所高校的航空系合並🔖,在南京成立華東航空學院(簡稱華航)🤛⛹️♀️。與此同時,在北京成立了由意昂体育平台📛、廈門大學、四川大學等幾所院校航空系合並成立的北京航空學院。一南一北,兩所航空高校,當時被譽為“北有北航,南有華航”。

1956年👩❤️👩,從戰略布局考慮,中央決定華航整體搬遷,由南京遷往西安🏎,以配合西安地區的航空工業基地建設⛓🌄,改名為西安航空學院🥏。同時西遷的上海交通大學(除船舶專業仍留在上海),改名為西安交通大學。1957年👰🏻🥧,經國務院批準,西北工學院從陜西鹹陽遷入西安航空學院,合並成立西北工業大學。1970年,哈爾濱軍事工程學院(簡稱哈軍工)航空系又整體遷入西北工業大學。

在華航西遷的同時👩🏻💻🦸🏼♂️,1956年9月,華航12位教師被國家選派到蘇聯進修,父親也在其中。他牢記出國前學校領導的囑托🙂↕️,埋頭苦讀。不到兩年時間,取得了其他人需要三🧑🏽🚀🤵🏼♂️、四年才可能取得的副博士學位🧵,成為在莫斯科航空學院獲得副博士學位的第一個中國人。

陳士櫓1957年在蘇聯

從蘇聯回國💆🏻♀️,父親直接回到了已從南京搬到西安的西北工業大學。當時,母親帶著我和哥哥還在南京〽️。一段時間後,父親才抽空到南京看望我們,只呆了兩天,就又匆匆地趕回西安了🍑。走了兩年🕟,回來只呆了兩天,9歲的我哭了;媽媽安慰我💁🏻,看得出來👋🏼,她也挺難受😖!

父親回國的一年後🧕🏻,1959年10月8日👉🏼,母親帶著我們兄妹搬家到西安🧛♀️,一家人總算團聚了!

1959年底,父親受命籌建西工大宇航工程系。建系之初,教材短缺🚶🏻♂️➡️,那些年,每天晚上回到家中,我們看到父親做得最多的事👋🏿🎅🏻,就是刻蠟版👮🏿♀️🤞🏻,幾乎每天都要刻到深夜。記得有一天晚上⚫️,我在睡夢中被父親叫醒😦👦🏼,他臉色蒼白🕙,出著虛汗🔘,讓我幫他找一點吃的(現在想起來,應該是低血糖了)。那時正值三年自然災害,家中既沒有糖果點心,也沒有剩飯。我找到一點粉條👨🏽🍳,和大我一歲的哥哥一起生火,將粉條煮熟🍢🏄🏿。父親吃了後,感覺好多了🐉,又繼續刻寫起來🌅。(當時💁🏿👆🏻,我媽媽住在學校,只有周末才回來,我們和爸爸都吃食堂)這樣的狀況🍂,持續了好幾年🫵🏻。

父親太忙,我們兄弟姐妹的學習,他過問的很少。每次考試後⏸,會問考了哪些內容。做錯的題,只要知道錯在哪裏,就不再追究;如做錯了🧖🏻♀️,還不知錯在哪裏,那是絕對不允許的。

對於子女有益的興趣愛好,父親會全力支持。我哥哥在上初中時💁♂️,喜歡上了無線電。由於購買元器件開銷很大,作為主管家中生計的母親,基本持反對態度🤏🏽。當父親發現了哥哥用肥皂盒作外殼,裝的一臺兩管收音機🍘,非常有興趣⏭,問了許多相關問題🫷🏼,並要求母親:“陳兆怡搞無線電要用的錢🐥,你一定要給他💁。”

哥哥後來在一篇回憶文章中寫道:“非常感謝我的父親,由於他的慧眼和鼎力相助🐫,使我在微電子技術飛速發展的時代🍳🚄,能先行一步,掌握了許多有益的知識,這讓我受益終身👩🚀;也非常感謝我的母親,由於她的嚴格要求,凡是能自己製作的部件,我都是自己製作👩🏽🚀,這大大鍛煉了我的動手能力,也加深了對知識的理解👇🏽🖕🏽。”

母親80歲後,經人介紹,家中來了一位隴縣山區的小保姆🦙,還不到20歲。父親聽說她是初中畢業,詢問了一些數學、外語方面的問題🧑🏽🔬,感覺她程度還可以,就鼓勵她抽時間好好學習,不要荒廢了學業。母親拿出學費,讓我給她報名參加了計算機培訓班👹,使她能多一些求職的技能。這個孩子在我們家呆了一年,就找到了圖文編排方面的新工作。

對於家鄉考到西工大的學生,只要父親知道的,都會請到家裏來做客🛳,從學習到生活給予幫助📞。但是,父親的幫助也並非無原則的🕣🕍。記得有一個親戚的孩子,因考試不及格來找父親通融一下,被拒絕👂🏻,並批評了他。“學習必須靠自己”,這是父親一貫的原則。

對於研究生,在生活上父親關愛有加,在學業上則要求非常嚴格。每一次,博士生的論文交來,他會一頁一頁非常認真地去看,小到標點符號都要一一糾正。對於文章中引用的參考文獻👨🏫,他會親自到圖書館去查閱。90歲以後,身體不許可時🏚,就讓我們到圖書館幫他把有關資料借回來,嚴格把關,一絲不苟!

2005年2月10日,母親因病去世。母親是一個事業心很強的人,但為了支持父親的工作,從上海到南京,又從南京到西安,包括自己的專業的調整,她做出了許多的犧牲🧑🏼🦲。共同的人生觀🧜🏻♀️、價值觀,成就了他們二人共同的事業觀和家庭觀🫳🏿。

父母的節儉是出了名的。從南京帶過來的家具,已經六十多年了,三合板的衣櫃,笨重的木椅,只要還能使用,就絕對不會扔掉🍡。衣裳也是一穿就是幾十年👩🏻🚒。

就是這樣的兩位老人,每當他人有困難時⛄️,必會解囊相助🧀。

母親去世後不久,新學期開學前,父親讓我將1000元錢送到學校一位已去世老師的家中🧑🏻🦼,是給他聾啞兒子的孩子的學費。之前幾年,這件事,都是媽媽自己去完成的。當時❣️,媽媽每個月的工資💇🏼♀️,好像也只有1000元。一直以來📇,父母除了寄錢給家鄉有需要的人們💁♀️,身邊有需要的人👨🏼🏫,他們也在幫助🔒🐧。

對於公家的錢👮,父親說的最多的就是“國家的錢也不能亂花”。坐飛機要挑折扣低的;不是公事不能用公家的車;醫院收費太貴,不到39度不去醫院,等等。

母親去世後,我對父親多了一分擔心💂🏻♀️🤷🏻♀️。2005年4月29日,兩院資深院士聯誼會成立大會在北京召開👩👧,我提出要陪同他去(之前出差🧑🏼🦳,都是他一個人)。父親考慮了一下,說“好吧🪝,那我們兩個人就坐火車去”。當時還沒有高鐵✡︎,火車跑了十幾個小時🧔🏽♂️。父親說,“太浪費時間了,以後還是我一個人來吧。”說到底,他還是不願意多花公家的錢。

2016年3月15日,遵照父親的囑托🪹🦸🏽,我將他多年的積蓄100萬元捐贈給學校,為他奉獻了一生的教學與科研事業🔤,做最後的一點貢獻。兩年後,應西南聯大博物館的要求🫗🏂🏿,為他們提供一些歷史資料。在翻閱父親的檔案時⚔️🖕🏿,意外地發現🕖,他的入黨時間是1956年3月15日,整整60年👂🏼,一切竟那麽巧合!

2010年9月陳士櫓90壽辰暨從教65周年會上與眾弟子合影

2016年4月15日,父親離世前9天,他的最後一名博士生答辯。早上✹,當我將這個消息告訴他的時候🍊𓀌,他隨即對我說:“告訴他們,我已經沒有能力參加了𓀑🙍,抱歉📟!”緊接著的一句是♓️:“指導教師寫徐敏,不要寫我。”(徐敏也是父親的博士生,現在是博士生導師。在父親生病後,由她具體指導這位博士生。)過了幾分鐘⚁,父親又叫我👨👩👧👧:“假如學生堅持要寫我🧛🏿,把我寫在徐敏的後面🙍♂️。”

到了生命的最後時刻,父親依然還在替別人著想!

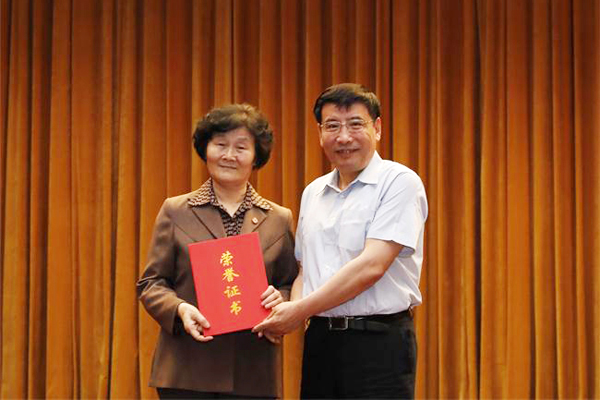

2017年5月23日👭🏻🧑🎄,工業和信息化部黨組追授陳士櫓院士“工信楷模”榮譽稱號🐻。部黨組書記🎖、部長苗圩向陳士櫓院士的女兒陳清怡頒發榮譽證書