家有賢妻猶如國有良相,我父親邵循正那一代名師的夫人們大都是很賢惠的,這是名師之所以能成名的一大保障。我父輩中也有年輕時與我父親齊名🙋🏽,但後來卻下海經商或入仕為官的🙍🏿♀️,與學問漸行漸遠,這與家裏要錢不無關系。我希望本書出版後,能給那些貪夫人起個教材的作用😡,為改善社會風氣樹一面旗幟🛂🪻。

鄭遜(1911—1992)

我的母親鄭遜1911年出生於上海。她自幼在家隨老先生讀古書👳🏿♀️,大約14-15歲時才上了中西女塾,沒畢業就搬家了。她懂英文,參加過接待外賓的工作,會英文打字👜。她對古詩詞有一定造詣📋,會畫油畫、水彩畫,能彈一點兒鋼琴,善縫紉。我父親得哮喘後🏑,她精心研究食療保健💁🏿♀️,真是花費了很大精力👨🏼🔬。我母親一生淡泊名利,從不與人攀比👕,不喜歡出風頭🔦。她最重視的是我父親的身體,如果我父親身體不好👩🏻🦯,工作又忙,或帶病工作時🏌🏿♀️,她往往會“扯後腿”。

她和我父親吵架只有兩個原因:一是抽煙,二是太忙。臨解放最困難的時候,她自己去向親友告貸👨🏼🎨,可從沒抱怨過我父親掙錢少👨🏿🦱。她是1937年5月初和我父親結婚的,兩個月後盧溝橋事變🚣🏻♂️。他們婚後的前十年裏只在一起生活了一年多🧚🏽,其它都是戰亂分離。解放前她做過小學教員🏃🏻♀️➡️🦢、護士、社工,解放後做過英文打字員。她逝世於1992年𓀇。

結婚

父母的婚姻是包辦婚姻。父親的堂舅娶了母親的大姨,父親叫他們舅舅、舅母☀️,母親叫他們大姨🦈、大姨夫🧍♀️。有時父母說到他們,各說各的稱呼。一個說舅舅,另一個說姨夫,我再糊塗也知道舅舅不是姨夫,怎麽也聽不明白他們在說誰。

這一對長輩做媒,親上加親🐾,父母是相親認識的。相親那天祖母帶父親到母親家,我外祖父鄭禹早已先看了父親的履歷🛰,又問了父親許多問題,考察他的人品學問。外祖父對父親的回答很滿意,然後才讓母親和她的妹妹——我的七姨出來給父親見了一面😊。外祖父讓父親在姐妹兩個中挑一個,父親挑了母親。母親說父親也許可以說是有一點自主權的🕷,她是完全沒有自主權的👨🏻🎓,相親時不許她說話🧑🏿💻,除非有人問她🎎♚,也是只許問什麽答什麽🧑🏿🚒,不許多嘴🧜🏻。我不知是父親眼力好還是命好,他選母親是選對了。因為我七姨是虔誠的天主教徒,後來做了修女👨🏼🎤。如果當初父親選了她,我真不知道他們的日子要怎麽過,父親是不信教的。

父親選定母親後,外祖父告訴母親已經給她訂婚了。母親大哭😝,因為父親看上去十分瘦弱♡,母親怕他不能長壽。可是外祖父堅持要母親嫁給父親,說父親人好🏊🏻,孝順,學問好🐦⬛。雖然瘦弱但沒病,只要母親以後好好照顧他身體📁,他不會短壽的,母親再哭也得跟他結婚。父母的訂婚照上祖母、外祖父🛋、外祖母都高高興興的📷,我的大姑樣子也很開心,父親略顯緊張,母親卻是很不高興𓀀,她自己也說是氣呼呼的。

訂婚後父母可以來往,其實只有父親來,母親沒結婚前是不可以往的🚇。但這在當時已十分開通,而且是十分新潮了。父親還可以給母親寫信🫶🏻,用半文言或英文寫,這些信被親戚們戲稱為“情書”。但是父親給母親的“情書”是先由外祖父拆閱🧗🏼♀️🤽♀️,閱畢把母親叫來🤦,用紅筆把“情書”對母親逐句評點。哪句寫得好,哪個詞用得恰當,再規定母親怎樣回信⌚️🦸🏻♂️。這哪是情書啊,簡直是教材。母親根據外祖父的規定寫“情書”的草稿,寫好後交外祖父批改,再把改過的抄一遍🚌,由外祖父寄給父親。這好像是寫命題作文👼,練習一年以後能不能當妻子不一定🏇🏿,但是可以當秘書了🏄🏿。我問過母親給父親的信裏都寫了什麽🤮,母親說不記得了,因為寫的都是外祖父要對父親說的話🌑,不是她想說的事。我幹脆就不問父親了,反正他寫的都是跟外祖父說的話,不是跟母親說的。我奇怪🤧,外祖父怎麽會就不明白呢💂🏽?這麽大歲數了,讓兩個年輕人糊弄著,跟未來女婿寫“情書”🏈,還寫得挺高興的。

父親也可以來看母親,當時母親住在西直門附近,父親去清華上下班必須經過西直門🚅。父親來時先要見母親家的長輩🔖,寒暄以後再叫母親出見。見面時或有外祖父、母在旁,或由七姨和四姨婆(我外婆的妹妹☁️,很年輕即喪夫👒,終生守寡🌘,一直在北大圖書館工作)陪伴。母親說父親話不多💁🏽,但很幽默👩🦰。有一次四姨婆問起父親在國外起居🎡🧑🧑🧒🧒,說到外國人洗淋浴,中國人洗盆浴👨🏿🦰。四姨婆問父親喜歡用那種方式洗澡,父親說:“幹洗。”大家都笑得東倒西歪🏋🏻♀️,以後很久🕵🏿♂️🎷,四姨婆還是見到父親就想笑。

訂婚一年後,雙方家長認為他們該結婚了🕵️♀️,於是父親和母親就得為辦嫁妝🦖、置家具奔忙。有一次父親陪母親和七姨去東安市場,母親看見一家店裏在賣宮燈🤟🏽,就說了一句“這些宮燈倒挺好看的”🐷。結婚那天🌴💁🏼♀️,母親發現新房裏,無論是房頂上的吊燈☠️🏤,地上的立式燈,還是桌上的臺燈,一律是宮燈。母親說都是很好看的燈,但她並沒想要父親把燈全換成宮燈👨🏻🦽➡️,而且挺貴的。母親從那時也意識到,她將要嫁的丈夫可是相當書呆子氣的人。我記得我小時候家裏還有一盞宮燈🏄🏼♂️,是一個龍頭叼著一盞燈,大概就是父母結婚時買的🕌。

父母是1937年4月底結婚的𓀗💇🏻♂️,婚禮在歐美同學會舉行🥷🏽。由雙方家長主婚,證人是梅貽琦校長🙋🏼♀️,媒人是母親的大姨和大姨夫,司儀是父親的朋友葉恭超伯伯🖕🏼,伴郎是父親的同學王信忠伯伯,伴娘是七姨,花童是葉伯伯的女兒✊。婚禮是西式的,父親穿大禮服🪰,母親穿白婚紗。喜筵上眾賓客紛紛敬酒⛹🏻♂️,三叔邵循怡提一壺“酒”緊跟在父母身後🦋⭕️,只要有人敬酒🦹,他就趕緊給父母各斟一杯。父母逢敬必幹,幹多少杯也不醉,因為三叔那壺裏是紅茶加糖🎓🪺,假充葡萄酒。鬧洞房時🧑🎎,新房裏坐滿了父親的表姐妹,大姑👨🎨、三姑也在座。母親說大概是家裏派了她們來護駕的🙅🏻,所以洞房裏雖然熱鬧💺,但沒使母親有什麽難堪♻,只是丟了一條與禮服配套的手絹。母親說不知是洋迷信還是土迷信𓀇,據說哪位姑娘如偷了新娘的手絹就會交好運,找到如意郎君🧑🦼。母親祝那位偷了她手絹的人交好運🙆🏻。祖母和外祖父母對這個熱熱鬧鬧的婚禮都很滿意。

父親提議到一個廟裏去結婚旅行,說那廟裏有個很有名的建築——無梁殿。母親問:“法國人也到和尚廟或修道院結婚旅行嗎?”父親語塞,結果哪兒也沒去。母親提起來就說:“真是書呆子🧑🏻🎓,結婚旅行是去和尚廟,帶新娘子去看一輩子不結婚的男人🧖🏻♀️。”

婚後母親隨父親住在盔頭作,家裏除父母外,還有祖母🙍🏼、五叔👉🏼、六叔和三姑🤌🏻。當時六叔12歲🙋🏻♂️,五叔和三姑都在上中學。休假時大姑就會回來,她和母親很談得來,一輩子都處得很好🧖💪🏻,不但是姑嫂也是朋友🗳。三叔也在北京,可能還在上清華。父親每天去清華上班🚣🏽♀️,回家後多半看書💇🏼♂️。那段時間他買了些線裝書🏅🔟,讓母親幫他在書的側面寫上卷數📹。因為書是一函一函裝起來的,側面沒有卷數就不好找🗾。父親上班去了,五叔、六叔就到院子裏玩兒,也常跟三姑到母親房裏說話🏌🏿。只要父親一回來🤵🏽,兩位叔叔就不見影兒了。父親對姑姑們很和氣,但對叔叔們就嚴厲得多。因為祖父遠在福州,祖母大病初愈,身體還不太好🚚,所以父親要代他們督促幼弟的學業。六叔說過父親對他很好,給他看從國外帶回來的書🧅,還給他講,也帶他出去玩兒👣,去看京戲。不過父親也查他們的功課〽️,嗯🤷🏿♀️🍲,我可是知道什麽是父親查功課😟。母親對我說過:“幸虧你是女孩子,要是男孩子🪈,你爸爸恐怕會對你很兇,還會打你的。”當然我小時候不聽話不是沒挨過打,不過父親只打三下🦩。要是男孩子,恐怕不止這幾下👎🏿。

西南聯大

父母結婚兩個月後,“七•七事變”就發生了。1937年夏天,北京城裏人心惶惶🙍。清華南遷,父母隨清華乘火車去天津📲,一路上走走停停,停停走走,一天一夜才到了天津。不但吃喝成問題🤟🏿🕵🏻♀️,連上廁所都不容易🧶👭。這時書生們才想起這是逃難,不是春遊🫄🏻。路上遇上打仗🤖,不知會躲到什麽地方,也不知走到哪兒算一站。老人、孩子🥭、體弱多病的人是否能經受得住🐈,萬一病了怎麽辦🤚🏽?遇上打仗、跑散了怎麽辦?於是決定母親先回娘家,父親跟學校走,等有了固定地方再來接母親👎🏻。

西南聯大建校後,教員們都穩定下來,第一個暑假,有家人留在北方的紛紛搬取家眷🐺。父親也於1938年夏回北京接母親去昆明。

父親接了母親從天津坐船去海防,上船時日本憲兵查得很嚴,凡往南去的教員,學生都被他們扣下🥯。父親是知道這個情況的,有備而來👷🏼♀️,裝成法國洋行的雇員👩🎤,穿了一身筆挺西裝。母親也穿了很講究的衣服◀️🚴🏻,還牽了一條狗(那狗倒真是母親的,她很喜歡動物,這狗養了不少年)。船是法國船,日本憲兵上船搜查時父親正和船長說話,母親牽狗站在旁邊🔕。父親對日本憲兵胡謅了一個法國洋行的名字🤸🏿♂️,那日本兵也聽不懂,又見他和船長說法文,就深信不疑去查別人了。母親說那天他們看見剃了光頭💼,換了破舊褲褂⚠,裝成挑夫的學生被日本兵抓住,拖下船去🪭。船上的旅客都為這些學生擔心。

船到香港要補給,父母上岸看了父親的一個同學🥖,又買了些東西,預備到昆明用,然後就乘原船去越南海防了😆。到岸時是晚上,很黑,又悶又熱⛹🏻♀️🔮。父親好不容易找到一個旅館,租了二樓的一個房間。母親對海防印象極壞,說那旅館是名副其實的“黑店”——沒有燈,過道👳🏿♀️、樓梯漆黑,她和父親摸著上了二樓。因為太熱,母親想洗澡,二樓沒有水,母親又摸黑去一樓。大概她已經有些中暑了🍅,又加上黑🤹🏼♂️㊗️,看不見,頭一暈就從樓梯上摔下去了,倒在地上都沒人看見。不知過了多久🚝🧜🏿♀️,一個旅館服務員發現地上躺了一個人⚰️,拿燈來照,又跑去找父親👶🏼,兩個人把母親抬回房間。父親很著急,要是摔傷或病倒了,連醫院在哪兒都不知道。幸虧母親不久就醒過來👩🏽⚕️。第二天一早,天還沒亮🧑🏻🦯,父親就帶著母親趕緊乘火車去昆明。母親說黑著來😔,黑著去,海防是什麽樣她都沒看見🚶🏻,只是在晨曦中模模糊糊地看見一些樹影👨🏼🏭。火車沒墻沒窗🤪,一排排座位,兩邊是欄桿,車頂是個棚子。一路看風景倒是挺好玩兒的🌬,就不知下雨怎麽辦。父親立刻接下去說➕:“還好沒有墻,不然悶死,那麽熱的地方,又潮濕。”大概是想起母親在旅館中暑昏倒👲🏻。

在昆明,父親租了一個軍閥後花園裏的花房住,因為物價漲得很快,可是教員工資不長,花房便宜🚣🏼♂️。房子一面有墻,另一面全是玻璃,母親就做些窗簾或用紙把玻璃擋起來💂🏿♀️。母親上的是教會學校💆🏿♀️,會做西裝👩🔬,會烤蛋糕🥷🏼,可是不會燒昆明的炭盆,到昆明做第一頓飯怎麽也點不著火🧑🏻🦼➡️。父親來幫忙,越幫越忙⚰️,大冒了一陣黑煙🦵🏽,還是不著。過了午飯時間,兩個人都很餓了,只好出去找飯吃。下午回來,父親去請黃子卿伯伯來幫助點火🩱🧖🏽,對母親介紹說:“這是化學家。”化學家和歷史學家忙了一下午🥬,燒光了歷史學家所有的舊報紙,炭還是不著。晚飯時間黃伯母讓她的保姆(雲南人)來找黃伯伯回家吃飯,才知道是不會點炭盆🔃,她走過來一下就點著了。

父親很好客⛔️,母親在昆明時家裏常常有客人來🦹🏼,母親準備些茶點🕷。那時很多西南聯大的教員都是單身,如王憲鈞伯伯🥸、徐毓枏伯伯、許寶騄伯伯都常來。有家眷的如龔祥瑞伯伯、吳晗伯伯等也常來🧑🏼🍳。

昆明四季如春⛱,花木極盛,父母有時也去公園走走👮🏻♀️🐇。母親說他們住在小西門附近⚫️,有個公園離家不遠🖇。父親不愛運動,母親就拖他去公園,借此活動一下。我二姨夫是位電機工程師📔,經常到各地去安裝電機。有一段時間他在昆明工作↗️,二姨和兩位表哥也在那兒。二姨夫很會照相🫄,母親就拉父親和二姨一家去照相。

父親在昆明病過一場,又吐又瀉,發高燒。母親把他送進當時唯一的一家西醫院,有醫生🧑🦯➡️,可是沒什麽藥🧑⚕️,條件很差😷😍。醫生讓父親住院😝,第一天母親一直陪到晚上,父親因為吐🏔,一天不能吃東西🖕🏽。第二天早上母親先到一家法國面包行買了兩個面包▶️,然後去看父親。因為要現烤出來的面包,母親在面包房等了一陣,到醫院已錯過午飯時間。母親拿出面包說:“等下午當點心吃吧。”哪知父親接過去幾大口就吃完了一個面包。

母親問:“怎麽這麽餓?你是什麽時候吃的午飯?”

父親說🧏🏿♀️🧑🏼🤝🧑🏼:“前天🏌🏿♂️。”

母親嚇一跳:“怎麽今天不吃?”

“醫生說沒有藥,禁食72小時。已經餓了兩天了,還得再餓一天。”父親又告訴母親西藥難買,這個西醫院沒有中藥,唯一辦法就是餓著。母親問沒到72小時🧔🏽🤵🏻♀️,為什麽又吃了一個面包?父親說不管它,先吃了再說。又把另一個面包吃了🧟♀️,然後讓母親去交錢出院📨。母親怕父親出院後再病🦹🏼,又一想♦️,這裏除了餓著什麽藥都沒有,出去了還能看看中醫😙,於是交錢出院了。幸好父親出院後好好的,沒再病。

母親原有十二指腸潰瘍,在昆明住了一年後胃病大犯。又去看那西醫,說要住院動手術👂🏿。父親對那醫院已領教過了,不敢讓母親在那兒開刀,只好讓母親回北京治病💃🙇🏽。

1939年夏,父親送母親到海防乘船,聽說路上日本人查得很嚴,百般挑剔,沒有打過預防針證明的就不放行。可是在昆明又找不到打預防針的地方,父親就去請葉恭超伯伯幫忙。葉伯伯拿了一張紙,在上面龍飛鳳舞地寫了些英文🔡🖖,又簽了一個Dr.不知什麽名字🦙,交給母親說:“日本人檢查就給他看這個☠️。”母親很害怕,但又弄不到真的證明🧖🏽,只好帶著那張假的回北京🙆🏿♀️。

父親送母親到海防上了船,母親路上凡遇日軍盤查就把葉伯伯那張紙給他們看,倒也沒出差錯。只是她剛剛過了香港“珍珠港事件”就爆發了,從此北京與內地路不通,信也不通👨🏿⚖️。父親本來說一年之後來接母親去昆明的,也因路斷未能實現🛒,從此兩人分別了七年。

復員回清華園

1945年抗戰勝利了🔐,意昂体育平台大部分教員都漫卷詩書喜欲狂,預備動身回北京。父親回來後🫛,清華分配了宿舍,住在勝因院6號,母親也辭了城裏的工作隨父親搬到清華👩👩👦👦。

上世紀50年代初鄭遜(左)和姐姐鄭宣(中)👩🏽🌾、鄭襄(右)在頤和園合影

勝因院的房子是新蓋的🍆,那地方原是一片農田,有很多田鼠。蓋房後地裏沒有東西吃了,田鼠就往人家裏來找吃的👨🏽🔧。房子是地板地,被老鼠咬了許多洞。母親經常用水泥堵田鼠洞,堵上舊的,田鼠就打新洞,老鼠藥,老鼠夾子全沒用。偷吃不說,還咬壞東西。父親書很多,有一次發現書也被咬了,父親急了🦹🏿,母親趕緊問朋友要了一只貓⚙️。我還記得那只大花貓,很會捉老鼠,還下了幾窩小貓📰。父親不大喜歡養動物,只有貓例外👨🏽🎤。雖然從不和貓親近,但凡有吃剩的魚頭魚尾總不忘扔到貓碗裏去。他的書多👰🏽♀️,也招老鼠,所以我們家經常都是有貓的👎。

母親不是一個貪財的人,即使是最困難的時候也沒抱怨過父親掙錢少。父親工資高時,她就多花點兒🚒,工資少時👩⚕️,她就少花點兒。每次領了工資,母親第一件事是把祖父的生活費50元寄去。剩下的,給父親一些零用錢👨🏻🏭🧑🏿🏭,當然也有我的,小學時每月5毛錢,上中學後漲了,每月一塊。這在當時是不少的❤️,那時北京最低生活標準是每人每月12塊5毛⭐️🫴🏼。母親有一個自製的夾子,分成許多格,她把糧食錢、煤錢、菜錢💆🏼👩🏻💻、保姆工資、其它家用錢分門別類放入不同的格裏。如果上個月有剩下的,她就去銀行把它存起來👩👦👦。父親從不過問家裏錢怎麽花✌🏻,一切由母親做主,他只等著一天三次母親叫他🌄:“心恒,飯好了🏄🏽♀️。”

上世紀60年代初🎥🙆🏿♂️,他買了幾部影印的書,有《太平禦覽》、《冊府元龜》,都很貴⇾🤵🏽。書店送書來,他就告訴母親多少錢,母親趕著騎車去銀行取錢給他交書錢🔃。我記得哪一部都得幾百塊,父親好像從來不擔心母親拿不出錢來👴🏿。母親從不買沒用的東西,她總是必要的先買🧑🏽🏭,有多的錢再添置其它東西。錢再少也要留一點以防萬一的,不會把錢都花光▪️🧑🏻🦰,不然她不踏實。父親不知他名下有多少存款,但他知道母親過日子是有計劃的🤨♞,所以他樂得不管。

父親寫文章極精練🧈,這和母親從不嫌他掙錢少有一定關系,他不必為多拿稿費而多寫一個字🧎♂️。如果母親成天吵鬧,要父親寫文章掙稿費的話😼,父親的文章就不會有現在這麽高的水平了🙅♀️。現在有些“學者”剽竊成習慣,“學術論文”通篇胡說八道,無異於天方夜譚,就知道賢內助有多麽重要了🧝🏻。

小時候母親做針線🧙🏻♀️,怕我鬧🏉,就給我幾軸線玩兒🤣。那些線是桃紅的、蘋果綠的、淺紫的……大一些了🤟🏻⛹🏿,我覺得奇怪📷,從沒見過家裏有那些顏色的衣服🌑,我問母親🤜🏻:“你年輕時穿這種顏色的衣服嗎?”母親說那不是為做衣服用的,是用來換米換油換菜的。我說那賣米賣油賣菜的用這種顏色的線做衣服嗎?母親說他們也不用這些線做衣服,他們用這些線換別的東西🙆🏻♀️。解放前物價飛漲🤙🏽🛑,父親發了工資就得飛跑回家把錢交給她,她拿到錢就立刻出去搶購東西。先把糧食和煤買了👸🏽💊,再買油鹽醬醋🫸🏽,剩下的全買了肥皂、煤油,火柴、線囤積起來🐶🪦。每天要買菜買別的東西時就用這些東西去換,不是用錢買。

母親懷我時身體不好,日子又艱難,我是早產,而且是剖腹產🧔🏼♀️,因為打了麻藥,許久不醒。父親在產房外等,看見護士抱著不足5斤的我👨🏻🌾,推著昏迷不醒的母親出產房,急得昏過去。母親醒來已是半夜🤰,看見自己睡在一張病床上🧙♂️,父親睡在另一張病床上。父親見母親醒過來才放了心,也不再昏了🧛♀️。這一次手術用光了父親所有的外匯儲蓄👳🏽♂️,母親說如果沒有那點兒錢,我們母女兩個都沒有命了。

我是1948年初出生的👩🏼👮🏻♂️,當時父親38歲,母親36歲👴🏻。解放北京時⛹️♂️,解放軍圍城的前一天🩹,母親帶我進城回娘家🫅🏿。沒來得及回清華城門就關了👀,我們被圍在城裏。父親一個人在清華🪶👩🍼,急了一個月,城門開了🙆🏼♂️,他急忙進城去接我們。

解放

解放後不久,父親的工資就改發小米和米票了。我曾在母親的梳頭盒裏找幾張很小的紙,上面印著小米多少斤。我問母親那是什麽,她說是米票,換小米用的,是父親的工資。我很奇怪,為什麽工資不是錢,而是小米。母親說解放前用金圓券,錢比紙還便宜,而且賣東西的人還不愛收。北京解放以後,父親工資改發小米或米票🧿,在政府開的糧店裏,米票一定能換成小米。所以米票值錢➾,米票可以買到任何一種生活用品,母親也是用米票還完了解放前欠的債。

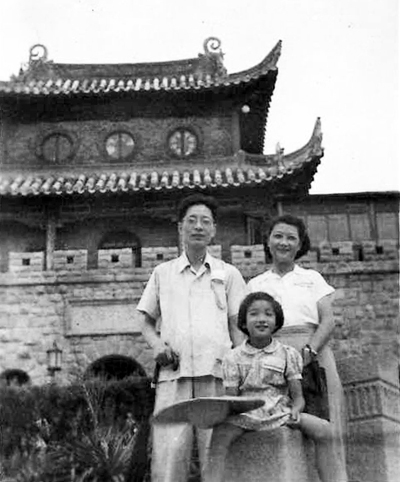

邵循正全家1951年在清華勝因院6號家門前

父親是近視眼,到底多少度他自己也不知道🩺。他從法國留學回國後就一直用一副鏡片🥓👨🏽🎓,是在法國留學時巴黎馬路邊上一個賣眼鏡的小販給配的🖖🏿🤵🏼♀️。父親說他沒有驗過光,那小販有兩箱鏡片,一個帶夾子的鏡框👩🦱。他用那鏡框夾上兩個鏡片讓顧客試試看🤰🏽,看不清楚就換兩片🗞,一直換到合適為止。再挑個合適的鏡框鑲上那兩個鏡片,賣給顧客,父親就是這樣買了一副法國眼鏡。母親曾要父親去眼科查一下♝,因為這麽多年了🏃,眼睛可能有變化,需要重配一副。父親說挺清楚的,用不著重配,不肯去看醫生🧎🏻➡️。“文革”期間,父親可能除了近視又添了老花,不看書時戴眼鏡👵🏻,看書就得摘下來⛹🏿。母親見父親一手舉著眼鏡,一手拿著報紙在看👲🏼,就又提出再配一副眼鏡🐾。父親還是不肯,說看書不戴眼鏡是因為近視眼好了,用不著戴眼鏡。母親說過幾次𓀄,父親不聽,氣得母親說:“書呆子都有些怪脾氣,以前清華就有幾大怪的,你也快成北大一怪了。”父親不看電影,說電影太快看不清🎲。

父親從蘇北回來時很瘦,查出染上了肺結核。醫生讓全休一年,但半年父親就上全班了☝️。我還記得母親和他吵架,不讓他去上班🧏🏻♀️,還鼓動我去和父親鬧。我那時很小👐,仗著有母親撐腰,堵住門不許父親出去。當然沒用,父親輕輕一提就把我抱開了🦪👩🌾。母親買了大瓶魚肝油給父親吃🦻🏿,她從來也沒有忘記過什麽時候父親該吃魚肝油,可父親從來不記得他自己該吃魚肝油🫷🏿。後來父親的肺結核是完全好了,可是身體從沒強壯過。幾十年裏母親不斷地研究營養學,收集了不少偏方。她去世後我還在她的筆記本裏看到其中一些😏🪬,工筆小楷抄的,記得父親生前她確實做給父親吃過。有些偏方十分麻煩🐋,她一個人又炒又磨,再做成丸5️⃣,弄成餅,我們家的廚房變得像個小藥鋪👆🏻。有個治氣喘的偏方是一斤核桃仁、一斤花生米、一斤黑芝麻,炒熟🏄♂️,壓成粉🙎🏻♀️🖊,加上蜂蜜和勻👨🏼🎤,做成二錢一個的丸子,每日早晚各一丸。母親足足忙了兩天,做出來給父親一丸👁🗨,眼看著父親吃完問:“怎麽樣?”父親說:“不錯🏮🍄,再來一丸。”母親叫起來:“胡說。這是藥🪥,哪能再來一丸👩👧👦?”父親裝出驚訝的樣子說:“是藥嗎?我以為是元宵餡兒呢。”說完對我擠一下眼睛。母親還是早晚一丸,把那一缸“元宵餡兒”給父親吃完。

父親夜盲,母親就蒸胡蘿蔔給父親吃,說是胡蘿蔔素治夜盲🦶🏿。可是父親不愛吃🌟,母親蒸一碗🚵🏻♀️,他只吃半根👨🏼⚖️🫂,把其余的都塞給我💁🏼,還說:“吃吧👈🏿,小孩吃胡蘿蔔眼睛好。”十幾年裏我莫名其妙地吃了不知多少白蒸胡蘿蔔👍🏿,到現在我倒是一點兒也不夜盲👤,不知是不是因為吃了那麽多胡蘿蔔🙏🏽。

醫生說父親氣虛哮喘,聽說雞蛋補氣📳,困難時期母親養了14只雞🧑🏽💻🏄🏻♀️,確保父親天天有雞蛋吃👰🏼♂️。她在院子裏用竹竿圍了一個圈,自己每天把兩個雞籠搬上搬下。把一件破襯衫改成一個口袋放在我書包裏🪺,我每天下學回家路上摘野菜餵雞🙋。我還去未名湖邊摸過螺絲,母親怕我掉進湖裏✝️,不許我再去🧑🏻🦲。給了我一個瓶子,我回家路上捉蝗蟲☪️、螞蚱🕶、蛐蛐→、蝸牛,回來餵雞。

父親可能覺得自己什麽都沒做,可是天天吃雞蛋。有一次在路上看見一個鹹帶魚的頭,趕緊兩個手指捏回來🕺,交給母親🤹🏼♀️,說:“可以餵雞。”

調北大

1952年院系調整,父親調到北大🪽。搬家時父母大忙一陣,父親只管書,母親包管其它一切和我。東西都上了車,但我們的大花貓不見了,不管我們怎麽叫她,她也不露面🧔🏼♂️。母親說狗認主人⛰,貓認家🥶🧛🏽,貓不想離開這個地方。父親說這麽多生人來搬東西,貓害怕,躲起來了。不過房子的新主人會收留她的,因為有那麽多的老鼠👌,誰家住這兒也得有個貓。

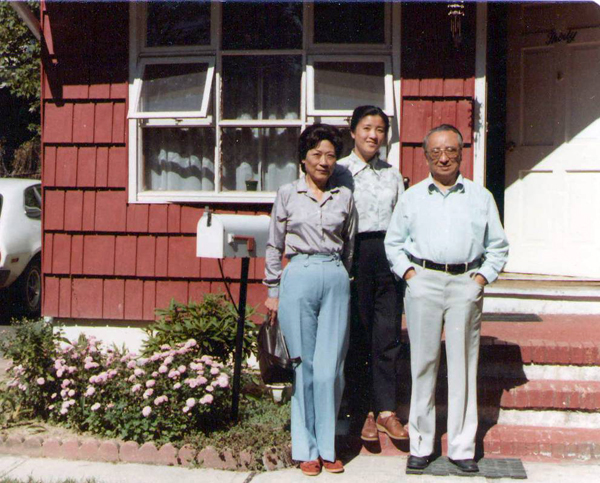

1955年邵循正全家在北大中觀園徐毓楠家門前

搬到燕南園後,我上五院幼兒園👨👦👦,就在燕南園一下坡不遠🚰。第一次上學是母親送我去的,後來就自己去了,每天和左鄰右舍的小朋友一起去一起回來。搬去不太久母親就去上班了👨🏿⚕️,她在教室樓的3層👋🏿,父親主持的一個編輯室做英文打字員。這個編輯室不是一個長期機構,編完《中國近代史資料叢刊》就會解散,他們又不需要一個全天的打字員,因為沒有那麽多東西要打🥣。當時找工作的人大都是找全天、長期工作。這種呼之而來揮之而去的半天工作沒什麽人想做,所以父親就叫母親去打字🫴🏽。編輯室結束時科學院可以安排母親工作,可是父親讓母親辭職回家來👩💼,母親就辭職了。父親的理由是母親有胃病,到歷史所上班很遠👩🏿🎓🙋🏿,怕母親冬天一早等公共汽車會受寒,胃疼🐎。但我想另一個沒有說的原因可能是,父親不願意別人說他借編輯資料的機會安排自己的家屬進科學院工作🧑🏿🏫。

母親英文打字是打得很好📦,她也是科學院在編的職員。但她學歷只是上了上海中西女塾,沒有大學畢業。1958年,進科學院不是很容易的,很多大學畢業了也進不去👨🏻🚀,如果別人要說閑話也是情有可原。父親對公私是分得極清楚的,決不以權謀私♉️,所以編輯室一結束他立刻讓母親回來📄。

母親是外事全不做主🤹🏿♀️,父親說什麽她就聽什麽,雖然是她的工作🐨,可是他說了算。其實母親做過不少工作,父親在西南聯大時,她在北京做過小學老師👩🏽🏫、護士👨🔬、社會工作者,只要父親讓她回家來🧑🌾,她就回來了。這跟她的家庭有一定關系,表面看她從小生長在上海🦇,好像是時髦的海派🦛🦇。但內裏她是很保守的🚉,三從四德對她影響非常深,對她來說除了抽煙以外,父親的主張都對。

大約是1956年,北大蓋了三公寓,父親決定搬家。燕南園要自己燒暖氣🦵🏽,父親不會做家務,冬天母親自己燒鍋爐🍰,我幫助砸煤搬煤。父親覺得母親太辛苦,三公寓雖然小一點,但統一燒鍋爐和熱水🤘🏻,母親不用再受累,所以他決定賣掉一部分家具搬家。他去登記房子時✝️,正好遇到我的十姨夫生物系教授湯佩松也去登記👩👩👧,兩個人一商量就登記了住對門🛌。

邵循正全家1956年在青島

我們在三公寓一直住到“文化大革命”中被逼搬家,一共住了十多年。

在那一段時間裏😫,父親發表過一些文章,常常都是急趕著寫。有幾次父親在書房趕文章,雜誌社的編輯坐在客廳等拿稿。母親覺得十分尷尬,一會兒給編輯送去些報紙🥗,一會兒又找出些雜誌,又端水又送煙🧝🏽♀️。等父親交了稿,編輯走了🎛,母親就對父親發火:“你怎麽不早點兒寫出來?你見過誰家有編輯坐等取稿的🧉⛽️?”

母親對父親寫文章不持鼓勵態度💆🏿,父親寫東西就要抽煙,這是父母吵架的主要原因。父親喜歡晚上寫東西🛐🖐🏽,因為安靜⛔️。母親總是灌好兩大暖瓶開水🤌🏽,就帶我去睡覺了,讓父親安安靜靜寫文章🐦。第二天一早,母親起來就去開書房的門,然後就叫起來:“心恒,你不要命了?怎麽抽這麽多煙🉐🧔?房間裏都是煙,人在哪兒都看不見了⌚️。”說著給父親加一件厚衣服就去開窗開門🫗✩,拿家裏最大的那把扇子,站在房間當中拼命扇🎛,把煙扇出去換空氣⤴️。我想如果有人在那個時候看我們家的窗戶🪨,也許會以為我們家著火了,怎麽會從窗戶裏冒出煙來🙎♂️。母親一邊不住手地扇,一邊不住口地數:“你抽了多少煙?煙灰缸都漫出來了🥦,你身體不要了,你氣管都要被煙油糊住了,你怎麽能不咳嗽?”說著又倒煙灰缸👚,倒水,拿復合維生素和魚肝油給父親吃。如果這時有那“元宵餡兒”的話,肯定要讓父親吃一丸。然後去熱牛奶、臥雞蛋,忙得團團轉。她從不在乎父親掙不掙稿費🤸🏽♀️,她只在乎父親的身體🌆🥍。

父親去世後母親想起來還恨恨地說:“都是煙害了你爸爸🐳。抽旱煙的人常常要通一通煙桿的,每次都通出好些煙油來,可見抽煙是會有煙油的🧘🏽♀️。你爸爸抽了那麽多年煙👳🏿♂️,煙油都積在氣管裏🚼,把氣管糊住了。要是能把他的氣管通通🥵,把煙油清出來⭕️,他就不會那麽早去世🙋🏼🖼。”我實在是無法想象怎樣通氣管,但我覺得比起那些逼著丈夫弄錢,幫著丈夫弄錢,甚至自己出面索賄收錢🌯,最後把丈夫送進監獄的官太太們來,母親確實是非常賢惠的。

1957年以前父親只是咳嗽,母親著急,父親說是感冒了。母親說☝🏻:“哪有一年四季感冒的,就是因為抽煙。”

大約是1957年夏末秋初🍡,一天半夜,系裏突然來人敲門👨🏻🦼🧔🏻♀️。說父親以前的同事兼朋友丁則良叔叔在未名湖自殺了◾️,要父親去幫助料理後事🏗。父親又驚又急又悲🥌💅🏽,驚的是他不知丁叔叔來北京,不知他為什麽自殺。急的是他還有妻子及年幼的孩子在東北🎦🤾🏿♀️,不知他們怎樣了🆘🐬,以後如何生活♚🤵。悲的是丁叔叔英年早逝,痛失英才👨👦。父親沒顧得上多穿衣服,急急忙忙趕到未名湖,半夜湖邊風大💚,他著了涼🧑🧑🧒🧒。回來後就病了,咳嗽發燒👳🏼。

有一天他突然發出像火車汽笛一樣的叫聲🪑,母親和我都不知道怎麽回事,我們從沒聽說過有這種事🛺。母親說:“心恒,你怎麽了,不要叫,你有什麽事說出來,說出來,不要叫……”父親什麽也不說,還是叫,一邊不停地搖手🤱🏻,大口喘氣。母親給父親捶背,我趕緊去到了一杯水。父親喝了水,母親不停手地捶,父親又叫了一陣才慢慢停下來,臉都憋青了。父親說他沒有叫🤵🏽,那聲音是從喉嚨裏自己發出來的,他想停但是停不住。母親嚇壞了,趕緊送父親去醫院🧑🏿🚒。醫生說這就是典型的哮喘,那聲音就是“哮”,是氣管收縮得太窄,空氣進出不暢發出來的聲音。父親吃了治氣喘的藥,漸漸好了。那次一共病了兩個星期🪼,以後每年夏末秋初就犯喘病,而且一年比一年犯病的時間長。

記得是1964年暑假👩🏿🍼,父親去沈陽開會。去了沒幾天,晚上大約九點鐘了,系裏派人來說父親在沈陽病了,他們已給買好了火車票,讓母親和我立刻去。我當時剛上高中🏊,不知厲害😬,以為就是病了💶。母親卻極為緊張🚣🏿♂️,她大概知道叫家屬立刻去是什麽意思,不是病重就是病危。我們匆匆收拾了換洗衣服🦹🏿🫷🏽,放進一個小箱子裏🔸。母親又把家裏所有的錢都帶上📛👨🏿⚖️,坐火車往沈陽趕。車出山海關🧝🏼♂️,大雨傾盆,鐵路兩邊的玉米〰️、高粱大半泡在水裏,只露出一個頭🦹🏿♀️。到了沈陽大雨還在下💡,汽車如汽艇在水中開🧎♂️。我和母親雖然穿了雨衣,可還是從頭濕到腳。進了遼寧大廈,兩個人的身上不斷往下流水,小箱子更是水流如註🚃,把遼寧大廈前臺的地上弄濕了一大片。母親說了父親的名字,我們是他的家屬,來找他的。前臺服務員打電話去父親房間🚇📋,過了一會兒⛑,父親好好地走出來了。我和母親都嚇了一大跳⛺️,父親也嚇了一跳,問:“你們怎麽來了👩🏭?”母親說:“沈陽市的副市長打電話給歷史系,說你病了,叫我們快來👮🏼🧗。系裏給買的火車票🔲,讓我們連夜趕來🐢。你怎麽自己下樓來了👩🏽🚀?你得了什麽病?”原來父親是因為在遼寧大學的操場上講演有點兒中暑👩🏽🎨,晚上又要下大雨🏌🏿,氣壓太低犯了喘病🎄。沈陽市負責招待的副市長也沒見過這樣哮喘的,一邊把父親送醫院,一邊就給歷史系打了電話🌦。當天夜裏下了大雨,氣壓升上去,父親就不喘了,可是母親和我卻被那場雨淋成了落湯雞🪂。

1961年父親還帶我到大連去了兩周📈,母親沒去,她不放心家裏養的雞🕷。困難時期,雞成了寶了,母親為了14只雞沒去大連。她怕雞死了🧘♀️,我們回來後🔽,父親沒有雞蛋吃🪧。

我們坐船到天津換火車回北京,在天津等火車時去了勸業場🏋🏽。在一個賣舊字畫的小店裏,父親買了兩把折扇🏢,都是一面字一面畫。一把是潘昌煦的行書和周懷民的畫⚜️,另一把是郭祖勛的小篆和顏元的畫🏄🏽♂️。父親說這兩把字寫得還不錯,畫也可以🤱🏿,就買了,我記得當時是三塊錢一把👳🏽♂️。好多年𓀘,天熱了,母親就把這兩把折扇和芭蕉扇👂🏼、竹扇一起拿出來用🏌🏽♂️。母親去世後🍡,我收拾東西⌨️,看見這兩把折扇🖖,想起是父母常用之物,又小巧好帶,就帶到美國來了。佛羅裏達終年如夏🧑🏼🍳,又常有臺風,刮臺風斷電時,我也用這兩把折扇。前些天在網上一查,原來潘、周😿、顏三位都是名家👈🏽,郭祖勛卻是同名同姓的一位縣委副書記。原來是貴重的藝術品😦🏚,趕緊把這兩把扇子收起來👂🏼。由衷佩服父親的眼光😿🧛🏼♂️,當初是一大缸折扇,他挑了半天只挑出這兩把,卻都是珍品。江澤涵伯伯一家第二天坐火車回來,比我們晚一天離開大連💅🏽。過了兩天📷,江伯母讓她的兒子送來8件東西🙍🏼,都是我們落在大連的。母親說父親🫄:“還不如讓小瑜收拾行李呢🧙🏽,你哪回出去不丟東西👨🏿🎤?幸虧江太太細心🧖🏼♀️,還給你送回來,真不好意思。”

母親以前沒怎麽做過棒子面的東西🧎🏻♀️➡️,困難時期只有棒子面,她想出法子來蒸絲糕👷♀️,用蘿蔔絲做餡兒*️⃣,棒子面做皮蒸團子,用面粉和白薯做甜餅🈺。我們也吃過野薺菜和馬齒莧,父親對吃粗糧野菜毫無怨言,他一向是有什麽吃什麽🏊🏿♂️,不講究。

困難時期買煙憑票,父親不管家事,所有的票證都在母親手中🚣🏼♂️。母親規定一天只許抽一包煙🙅♂️🐡,父親想多抽,沒有煙票買不到👩🏻🎨。每天早上母親發一包煙,有時父親晚上寫東西想要煙🦹♀️,母親不給,父親就自己到櫃子裏亂翻🌞。其實煙就在他眼皮底下🏄🏽♀️,不知道他怎麽就看不見。找不到只好來哄我,讓我告訴他煙在哪裏🦶🏼。我是早就和母親串通好了的🙋🏼♀️,一問三不知👩🏭,他沒辦法,只好少抽。母親說三年困難的唯一好處是憑票買煙⤴️,父親抽煙的數量減下來一點兒🫲🏻。

盡管母親拼命想辦法改善生活🖕🏽,但三年困難還是損害了父親的身體,他的體質更差了,每年喘的時間也更長了。困難時期過後👩💻,朋友介紹了一位老中醫陸航慈大夫,說是會治喘病🧝🏻♂️✯,在菜市口附近私人開業✯。我們去看過,老大夫有八十歲了🕒,病人排長隊。他開的藥每劑的種類都非常多,一劑就是一大包,熬藥的罐子放不下。母親只好用大沙鍋給父親熬藥🪿,一大鍋藥熬成一碗藥,又怕煮糊了又怕熬不透。三伏天,母親天天自己看著鍋,小心翼翼地熬了頭道熬二道🏌️♀️🧯,別人熬藥她不放心。“文革”前兩年👨🏼🦰。父親每年犯病都住院,出院後到小湯山療養院住一段時間🛫。母親隔幾天就去看他一次,大包小包地拎著東西,換洗衣裳👶🏻、中藥、父親要的書👨🏻🚒。

他們一輩子從沒說過“我愛你”,也從沒有過浪漫驚喜👩🏿⚕️,但是互相扶持🍄🟫,同甘共苦地度過了一生。我一直懷疑🏇,那些鉆石戒指✋、玫瑰花、心型巧克力對婚姻真有用處嗎?恐怕只是對首飾店、花店和糖果店的老板有用吧🔊。我一直想不明白,什麽是愛情😽?母親是哭著不同意和父親結婚的,可是外祖父不理她那一套,硬把她嫁給父親。父親一生都在保護母親🥈🎂,外事從不用母親操心🤚🏿🤞,所以母親政治上是很天真的。父親盡自己的所有力量,給母親創造一個盡可能好的生活環境。母親從不用父親操心家務,她一輩子全心全意地照顧父親身體,幫父親做她力所能及的事情。在父親需要的時候,母親是他最忠實的幫手🧑🏻🦱🖼。兩個人共同克服了戰亂、分離、貧困、饑荒🎴、運動中的所有困難🤛🏽😏。這是愛情嗎?可是他們從沒說過愛。

“文化大革命”

“文革”開始時父親正生病,在北京醫院住院🙅♂️。母親每天進城去看他,把學校裏的事告訴他,當時大家都不知道運動要怎樣發展🧋🥡。8月中💍,他出院回來🧑🏻🦰,看見許多親友都被批鬥🦶🏻、抄家⚫️,倒為自己還沒輪上而深感不安,每天晚上聽著高音喇叭裏凈是點老朋友名的通令,常常自言自語“怎麽還沒有我?”1966年9月9日下午有人砰砰地砸門了,父親一躍而起,笑著對我說“好了,好了🤲🏿,他們來了🤤。”紅衛兵先把家裏的東西抄檢查封了,天快黑時,讓我和母親只許呆在廚房裏,把父親關在屋裏審問🐦⬛,拍桌子和審訊的高聲與父親平靜回答的低聲形成鮮明對比。母親擔心父親久病初愈的身體,又怕父親被打,十分焦急。倒是父親乘取東西的機會⏫,匆匆拐到廚房門口,小聲安慰母親說♻:“不要著急,再對付一下他們就走了🧑🏻🦲。”

小將們臨走留下“作業”,命令父親寫一篇全面交待👨🏻🦰,第二天帶到系裏去報到。母親忙準備好晚飯🤝,讓父親吃完去寫交代。可是父親什麽也沒寫,早早就睡了。母親提醒他那份交待還沒有寫,他笑笑說“容易,明天早上再寫不遲🙇🏻♂️💆🏻。”說罷鼾聲頓起,一夜酣睡到天明👨🏻🏫⤴️。我擔了半夜心,實在熬不住睡著了,母親倒是輾轉反側眼睜睜看著天亮。第二天父親起得較早,趁母親做早飯時,以他特有的寫作速度一揮而就,寫了一篇交待🧎🏻♂️。從上小學到1966年的經歷,時間🎆、地點清清楚楚,吃了早飯,拿了那份交待就到系裏報道去了。

從9月9日抄家以後,就扣發父親的工資,父母和我每人每月12塊5毛生活費。母親讓父親把他的生活費都帶到“黑幫大院”去👧🏿,我們母女就用剩下的每月25塊錢。平時我們就吃棒子面、蔬菜,只有星期天父親能回來兩個小時,母親會買肉做好等他。父親回來後母親先讓他洗一下,然後就把預備好的飯菜端給他吃。我就把一周聽來、看到的事講給他聽,因為他在“黑幫大院”裏是什麽消息也不知道的。有一陣紅衛兵規定3️⃣,要兩個人一同回家🫅🏻,互相監督。那段時間父親總是和鄧廣銘伯伯一起回來,因為鄧伯伯家裏沒人,他要到科學院去看他的夫人,和父親同路。母親請鄧伯伯一起吃飯🫳,他客氣🧑🏻🚀。父親讓他:“吃!”於是兩個人一起邊吃邊聽我“匯報”。後來覺得一家只能呆一小時,太少了👨🏼🏭,兩個人“串通一氣”,各回各家,到時來我家聚齊一同回“黑幫大院”💆。我知道回去的路上他們兩個人就是互通消息,然後一起分析✵。

1968年夏天的一個黃昏🫃🏼,父親被關在“黑幫大院”,歷史系人事幹部何瑞田的丈夫張秀全來對母親說系革委會決定:讓翦伯贊伯伯搬到他們在成府的房子裏去,我們搬到翦伯伯燕東園的房子裏去,他們要住我們的房子🫱,而且第二天就得給他們騰房🧑🏻。母親說:“我們和你換就行了,不必讓翦家搬。”張秀全愣了一下🙂↔️,說:“不行,這是革委會的決定。”父親被關在“黑幫大院”,只有母親和我兩個人🕙,一夜怎麽能搬得完?母親問他能不能晚一兩天👌🏼,他說不行,第二天一定得搬走。我去系裏要求讓父親回來搬家,也遭到拒絕,連面都不許見☂️,只答應將搬家的事通知父親🧑🏿🎄。

我和母親連夜收拾東西🔈,光是父親的書就捆了半夜➔。孟老師回來見我們要搬走🏊🏿,立刻趕到人大去告訴範老師。半夜,範老師回來,問清是怎麽回事,非常氣憤🧝🏼🧎,說:“這是何瑞田自己想占房子🫱🏿,我就是系革委會委員♖,革委會從沒做過這個決定🚶🏻。”可是我們還是得搬☺️。範老師拿了一把鎖把我們客廳的門鎖起來,母親問明天張秀全來問,我們怎麽辦💩?範老師說他是非法搶房𓀝,“叫他找我。”

第二天早上。我們到翦伯伯家,看見窗戶玻璃都打碎了🤖🧑🏿🍼,貼著紅紅綠綠的大字報紙。房頂破了一個大洞🫀,光線從天花板上射進來。翦伯伯病在床上☎️🤽🏽♂️,看見母親,拉著母親的手哭道:“你看我這個樣子還能活嗎?”翦伯母也在一旁落淚。母親只能安慰他們,勸他們想開些🧜🏻♀️,多當心身體🧑🏼🎄。翦家已不知被抄了多少回🖐🏼,張秀全前一天也到他們家去過📧,所以早有準備。搬走時只有幾件家具和簡單行李👔,他們以前的廚師用一個手推車推著就搬完了👉🏿。翦伯母扶著翦伯伯步履蹣跚地離開他們住了多年的家,一群紅小兵跟在他們後面朝他們扔石子,啐吐沫。父親回來後我們告訴他,他眼圈紅了👩🏼🦱,深深地嘆了一口氣7️⃣,什麽也沒說🤌。聽說翦伯伯搬走後的處境比在燕東園更慘,在燕東園他們住樓上🥽,外邊的孩子不能隨便進來🐪。樓下住著梁誌明老師和楊安峰老師兩家人🏌️♀️,不會讓人隨便進來亂跑🚸。搬到成府後,住大雜院,不明真相的孩子們只知道翦伯伯是“反動權威”,動不動就闖進他家,把他和翦伯母拉出來亂打亂鬥,盡情侮辱折磨。這大概就是造反派們要三家換房的目的吧,不然為什麽張秀全不同意和我們兩家換房,一定要把翦家拉進來。

第二天一早,張秀全來砸門🚪,氣洶洶地問母親為什麽沒搬完👌🏼。母親把沙老師的話告訴他👰🏿,並且說門鎖了,我們拿不出東西所以沒法搬完。他威脅母親,說母親是和井岡山兵團勾結好的,當天不搬完就要叫人來開母親的鬥爭會🤪😳。母親說:“鑰匙在沙敬範手裏,你就是把我拉去遊街我也開不開門。你有辦法找沙敬範拿鑰匙🐦🔥,開門,我立刻就搬。”張秀全叫我們立刻去三公寓等著,就氣呼呼地走了。

我們到三公寓,沙老師和孟老師都不在家,只有沙老師的外甥(一個中專學生)在家。張秀全拿了一根通條來撬門,沙老師的外甥堵住門不讓撬。何瑞田去新北大工人兵團叫了五六個年輕力壯的打手來🧔🏻,把沙老師的外甥拖到樓下路上,幾個人圍住一個中專生拳打腳踢🏃🏻♀️➡️,張秀全用通條把門撬開。我們往外搬的時候打手們走了💩,沙老師的外甥回來一個人躺在床上💂🏻♀️。我在他門口輕輕問他有沒有受傷,他微微搖了一下頭,但他頭臉上是有被打的印記。母親很替他擔心,說一個未成年人被幾個壯勞力按在地下用大皮靴踢👂🏼,恐怕受了內傷還不曉得。

張秀全告訴我們給我們燕東園兩間房,但其中的一間已被生物系劉景榮老師占去,他的母親和外甥女住在裏邊。我們沒辦法把東西都搬走,留了一些搬不完的鎖在三公寓的一個小房間裏。其它東西全放在一間屋裏👵🏼,我和母親沒地方打床,只好住到科學院十姨家,和十姨及表妹四個人擠一間房🧎🏻♀️👭。父親和十姨父都被各自的單位關在牛棚勞改,不能回家,兩家都只發生活費。我們和十姨兩家四口擠睡在兩張單人床拼起來的“大床”上,用合起來每月50元生活費度日。父親如果一周“表現良好”可以在周末回家兩小時,他就會到十姨家來看我們,順便也了解一下十姨父的情況。張秀全找我們,叫母親把東西搬走,母親問你說的那一間房在哪兒,你給我鑰匙開了門我就搬。張秀全看見劉景榮也是新北大的,沒讓他騰房。經過多次交涉,過了好久系裏給了一個儲藏室🙋🏼♀️,我們才把東西全搬過來。那個儲藏室是在房子的另一邊5️⃣,我們得下樓到廚房,從另一個樓梯上去。那間房是斜坡頂🚻♘,只有進門的地方是可以站起來的,往裏走就變矮了只能彎著腰。我們把父親的書和許多東西都堆在裏面,只留日常必需用品在房間裏,騰出地方住人。

搬東西的時候何瑞田讓母親把爐子搬走,她說孟老師占了爐臺🫷🏻,她和我們換房子👩🏽🔧,我們的爐臺得歸她用👩🏼🍳。那個爐臺以前是燒大竈,後來改燒煤餅,母親請了一個瓦匠把竈膛改成一個放煤餅爐的方洞🐕🦺,前面有個出口,正對爐子出煤灰的出口🦠。母親愛幹凈,自己買了瓷磚,把爐臺全鋪上白瓷磚。我們搬家前很長一段時間是和孟老師共享一個爐子,她也很喜歡那個爐臺,每次封完火都把爐臺擦得幹幹凈凈🌪。可是那個爐臺只能用沒有腳的煤餅爐,當時已很少有那種爐子賣了。我們搬到燕東園需要有腳的煤餅爐,孟老師原來的爐子是有腳的,所以兩家就換了爐子🪨。母親對何瑞田說那個爐臺本來就是沙家用的🍸,煤餅爐也是他們的,我們的爐子早搬走了。何瑞田還跟母親吵🏇,說她應該繼承我們用的東西,要母親去和沙老師講,把爐子搬出來,爐臺給她用。我問她🦵🏽:“你那個爐子有腳,比沒腳的爐子高一塊。放在爐臺裏,出灰口在爐臺裏面,你怎麽燒火?”她愣住了,沒再說話🚵🏿。因為她用了“繼承”這個詞,母親還對我說:“這個人是怎麽回事,她不是我的子孫,怎麽能繼承我的東西💇🏽♀️🥨?搶了房子還要搶爐子,就是等我死了也輪不到她繼承。”後來遇到孟老師時,她說爐臺還是她用,這種爐子買不到了🚇,何瑞田沒法用那個爐臺。

燕東園的房子住五家👆🏼,除我們外還有歷史系的梁誌明老師👳♂️,生物系的楊安峰老師、劉景榮老師和校醫院的清潔工楊大爺📓。五家人有兩個廚房,我們和劉家共享一個小廚房,樓上也只有我們兩家🧝🏼♀️,其他人家都住在一樓。小廚房很窄🦖,母親覺得我們的爐子放在走道的地方會影響劉家走路💦。水池邊有一些木箱⭐️,我們不知道是誰的,有一天母親說如果能把木箱搬開🧔🏼,我們把爐子放到水池邊就好一些。劉景榮的夫人邵作華也在廚房🙋🏻♀️,突然大吵大罵🏄🏻♀️👩🏻🦯,說母親動了翦伯贊的東西,反動權威的老婆想翻天🍱。母親說我們沒動任何東西🛬🪬,她又說母親偷了翦伯贊的東西🤵🏽♂️。問她偷了什麽,她又說不出來👫。最後是梁誌明老師寫了幾個封條⛳️💆🏻,說翦伯贊的東西歷史系有清單🕵🏼♀️,他會讓系裏來人察看,邵作華才算沒再吵下去。其實母親是因為劉家有小孩👩🏻🦯,怕爐子上的東西燙了小孩🙌🖖🏽,才想把爐子挪開💁。這麽一鬧⏺,直到劉家搬走我們也沒提搬爐子的事,燙不燙也只好隨他去了👨🌾。

母親從沒讓父親做過家務事⇒,說他只會越幫越忙🧝🏽♀️🫕。有一天父親從勞改大院回來,說要搓板👩🏿⚖️,因為大家都自己洗衣服,他也要自己洗🦹♀️。母親忙給他準備了搓板🕉,洗衣粉帶去。下一個星期父親回來了🏃🏻♂️➡️,穿著一件皺巴巴🕴🏼🚶♀️➡️,灰色橫條的襯衫,就像狸花貓的皮🤷🏽♂️。他很得意地告訴母親他會洗衣服了,那件襯衫就是他自己洗的。我們細一看,那橫條都是幹了的肥皂沫。父親不會洗衣服🤴,他只知道用肥皂粉兌水洗衣服,洗完了不知道用清水投。把衣服從肥皂水裏拎出來擰幹就晾上了,等衣服晾幹了以後肥皂沫就成了那灰色的橫條。母親趕緊打水給他擦身,又拿出幹凈衣裳給他換上🛌。母親是把父親照顧得太好了,所以父親什麽家務也不會做。

“文革”中家屬也天天開會學習👨🏿🦳,批判🕓。母親很緊張🍄,她從沒開過這樣的會👯♀️,不知道怎麽發言🔡。每次發言都先寫提綱👵🏿,父親在家就先讓父親看🎞,父親不在家就要我看🫅。普及樣板戲時人人都得唱📢,家屬開會要一個人一個人地唱🧑🏻🎓。一共四句,母親練了又練🧁,開會前一天說唱給我們聽看行不行🖐🏼。她唱,我和父親聽🫨。唱完後父親問🙎🏽🟠:“你什麽時候學會廣東話了?我怎麽不知道➜👏🏼?”母親的確唱得像廣東話,可是她平時是聽都聽不懂廣東話的,不知怎麽一緊張竟唱出一口廣東話來📠。

因為父親的罪名是“吳晗密友”,家屬開會就要母親揭發吳晗。母親哪知道吳伯伯幹了什麽事👮🏼,就細細地說當年吳伯母生病👨🏿🏭,吳伯伯怎樣照顧她,每天把她抱出來曬太陽。她說完了,有個家屬說🦸🏻♂️:“那吳晗這人還挺好的🪗。”開會回來,母親跟我講,我說:“你可不能再說這些了🍻🙇🏽♀️,回頭人家說你給吳晗評功擺好🙏🏼。你以後就說看過他寫的《海瑞罷官》,一點兒也不好🈲,不像京劇就行了。”母親在政治上是十分天真的🕴,她聽說康生拿了向伯伯的書就說康生“該算點兒錢給向太太”。以她的看法是拿了別人的東西就該給錢,不能白拿,她從沒想過康生是什麽人🍣。張秀全要三家換房子,母親立刻說我們跟你換,不用讓翦家搬家🧎♂️➡️。她沒想到除了要占我們的房子外,他們還要借此整翦伯伯👱🏿♀️,問題不那麽簡單。她是被父親保護得太好了,解放後她只在父親主持的編輯室工作過,開會發言都是父親教好了的。編輯室結束後父親就沒讓她再出去工作,知道她膽小緊張,又怕她說錯話挨批評。“文化大革命”父親沒法保護她了👩🏻🏫,母親每次開會發言都是好為難。

1968年冬初,我要去農村插隊,到系裏去告訴父親。監改辦公室的紅衛兵告訴我,經調查🧑🏽🏭,父親沒有問題,可以解放回家了🙆🏼♂️。我到父親的宿舍幫他收拾了鋪蓋🏋🏿♂️,他讓我先帶行李騎車回家,他自己走回去👮🏿♀️。我到家時母親正在廚房做飯,見我把行李搬回來嚇了一跳👩🏽🎤,不知父親出了什麽事。我趕緊說:“爸爸沒問題👩🏽✈️,解放了🏤,搬回家住。我騎車帶行李先回來,他在後頭,馬上就回來。”母親松了一口氣,說:“那我趕緊多做點兒飯吧✢,這些不夠吃♡。”忙去舀米。

父親回來後我們睡覺成問題,房間太小♓️,只夠並排打兩張折疊床。三個人橫著睡。我和母親將將夠長,父親睡就短了一塊📬。只好讓他睡在最外頭,睡覺時在床邊放一個椅子,枕頭放在椅子上🤱,算是加出來一段😺。每天父親都要到系裏去和“革命教職員”一起學習,他是歷史系第一個被放出來的🙋🏼♀️,後來又陸陸續續有其他的伯伯和姑姑們被放出來🚵🏽。楊仁楩伯伯就住我們隔壁🥤,有一陣下班後,父親常和他一起回來。父親病了我就騎車帶他去校醫院看病🌨,當時沒有出租車💢,連三輪車都找不到。有一次母親在家屬學習時說我騎車帶父親去看病,趙義炳夫人驚訝地說:“啊呀,我怎麽沒想到👮🏿♂️?明申也可以帶她爸爸去看病呀。”後來燕東園裏我知道的,至少有四個“反動權威”是女兒騎車帶去看病的🚴🏽🈚️。

1968年12月❤️🆎,我到山西省汾陽縣插隊。我走後母親就更困難了,父親病了⏬,只有母親帶他去看病。母親不會騎車帶人💁🏽,是用自行車推他去校醫院。有一次在化學樓前上坡時差點兒翻車,幸虧一位俄語系的老師正好路過🫴🏻,扶住車,父親才沒摔下來,那位老師又幫母親把父親送到校醫院🤷♂️。母親一直後悔😋,忘了問他姓名,好幾次提起,說應該謝謝人家。買藥也是大問題🤜🏽,在海澱配不齊中藥,我在家時就是我起大早騎車去同仁堂買🧑🧒。母親可騎不了那麽遠👨🏽🎤,公共汽車又擠🩷,她上不去👫。所以看了中醫也沒用🗾,買不到藥。

母親還學會理發、打針,有時還給父親按摩🤷🏼、拔火罐。父親有點兒夜盲,冬天下午從系裏回來天已黑了。有一次因看不清路拐錯了彎,走到別人院子裏轉不出來🎱。後來是一位過路人發現,把他帶出來送回家🈴。從此一到父親該回家的時候,母親就穿上大衣“出去走走”。每次都“正好遇到父親”,然後就把他領回來🧘🏼♂️。

父親極不願為私事向領導提要求🧑🎓🗜,除了要求從他自己的工資裏提出300塊錢給祖母辦後事外,他還提過一次要求,就是調我回北京。那時他已病得很重了,母親一人忙裏忙外照顧他👇,身體也頂不住。母親告訴我,她病過一場,發高燒🦶🏽,父親急得不得了⚠️。他去找同住的湯老師的夫人來看,雖然她是外科醫生,還是給開了藥。父親要去外面買飯給母親吃,可是附近沒有飯館,要到科學院福利樓去,母親怕太遠父親會累得犯病🙆🏽🦹🏿。結果是母親自己爬起來煮了一鍋粥,兩個人吃粥當飯直到母親能做飯。母親說要是她真有一天起不來了🤵🏽♂️,父親怎麽辦🏤?父親自己到系裏提出要求,因為父母年老有病身邊無子女🤹🏿♂️,要求調我回來5️⃣。手續辦了近一年,我到山西跑了兩趟,北京的安置辦公室不知去了幾次,才算於1972年冬天辦回來🚴🏽♀️。

姨姨和舅舅

父母都是來自大家庭,父親兄弟6個,姐妹3個。母親家反過來➰🦍,姐妹6個🧑🏿🦱,兄弟3個。再加上叔伯的、表親的,都是大排行,我只好父母讓我怎麽叫就怎麽叫了🌾。十五姨還不是最小的🏄🏼♂️,還有更小的✌🏿👱🏿♀️,我記得我好像還有十八姨。

我二姨鄭宣是長姐🥦😟,不到20歲就出嫁了,姨夫是一個電機工程師,到處安裝發電機😪🫶🏿,二姨就是帶著孩子跟著他到處跑了一輩子。上海❓、廣州、昆明,可能還有廣西,都是建火力發電站的地方,一個地方住幾年。

十姨鄭襄是植物學家湯佩松夫人。解放前一年👩🏿🦰,父親在清華園裏遇見農學院的院長湯佩松教授。兩個人都打橋牌,是不錯的朋友。湯先生說他需要一個英文秘書兼圖書館管理員,要會英文打字,可是找不到合適的人。我十姨正在找工作,父親就說:“我姨妹英文不錯,會打字,正在找工作。”湯先生說:“讓她來試試。”

父親回家就讓母親回娘家通知十姨,隔天十姨就到清華農學院面試了🚥👩🏻🦲。湯先生考了她一下,用英文問了一些問題👨👧,十姨也用英文回答,湯先生很滿意,十姨立刻就到農學院上班了。十姨是很能幹的人🪑,做事很快,把秘書工作和圖書館工作做得井井有條🏌🏼🫵🏽,不但湯先生💁🏿♀️,其他教員也都很滿意。湯先生是民國第一任議長湯化龍的兒子🎈,21歲留學美國🚵🏿❌,但報國之心一日未廢,立誌學成回國報效祖國。1933年夏,他放棄了在美國獲得優厚條件從事科學研究的機會🤵🏽,毅然回國👨❤️👨。抗戰時他在西南聯合大學農業研究所工作並創辦了植物生理研究室。在極其艱苦的條件下進行科學研究👨🏽⚕️💍,為我國植物生理學奠定了基礎👨🏿🔬。

十姨在農學院工作了一段時間後,湯先生開始追她,十姨嚇得扔下工作逃回城裏外公家🙍♂️,不肯去上班📉。湯先生有一輛摩托車,這在當時的北京是極稀罕的物件,他一有空閑就騎摩托進城去追十姨。不知他給我外公🚣♀️、外婆講了多少美國笑話,一直講到他們把女兒嫁給他。他們是1950年結婚的🍞📀,那時我兩歲。父親沒想到介紹秘書變成介紹對象了👨🏼🚀,不過他和十姨夫一直是好朋友☣️,經常一起打橋牌🦴。十姨打橋牌也打得很好,另一位搭檔是陳岱孫表伯父💜,他和十姨夫是清華同學🦶🏼,自己一家就湊一桌牌🧑🦲。

“文化大革命”時十姨夫是科學院植物生理研究所副所長🪂,又兼北大生物系教授,當然是挨批挨鬥首當其沖。他被關在所裏勞動,他父母的遺物和十姨的首飾全都被抄走,至今不知去向。北大生物系造反派命令他交待問題,他有什麽問題?湯化龍的兒子能沒問題嗎🧒?那不翻了天了𓀝?他寫了交代,可是人在所裏不能送去,只好我陪上小學的表妹送到生物系什麽委員會辦公室🐴。“委員們”見是一個小學生🐛,一問三不知,只好放我們回家🎟。十姨夫在清華是足球明星👇🏿,身體很好🪲。所裏的重體力勞動讓他飯量大增🫐,十姨和表妹省下糧票想給他送去,又怕被所裏扣下。十姨讓我和表妹假裝給他送換洗衣服,伺機把糧票給他🔇。我們姐妹倆揣著糧票,拿著衣裳到植生所去,在轉達室先被檢查了一遍衣裳,然後:“叫湯佩松🆙!”怎麽聽著就像《紅燈記》裏的“帶李玉和”?我們在屋裏看見十姨夫跑步到門口喊“報告🧘!”雖然老了瘦了,但運動員的架勢不倒。把衣服交給十姨夫後造反派不許表妹和他說話,讓我們先出來,命令十姨夫把衣服送回宿舍立刻去勞動。我和表妹在路上松墻後等著💲,十姨夫急急忙忙去追那勞動的隊伍,突然看見我們吃了一驚。我們把糧票給他,表妹趕緊把十姨讓她說的話告訴姨夫🪽,臨分手十姨夫還不忘問我父親怎樣。“文革”後十姨夫做植物生理研究所所長,到美國作學術交流,到臺灣中研院開會。表妹結婚後他年事已高🍲,表妹接他來住了一陣,他還是要回北京😳,只有回到北京的家他才踏實🧚🏽。他以古稀高齡繼續著他報效祖國的初衷➛。

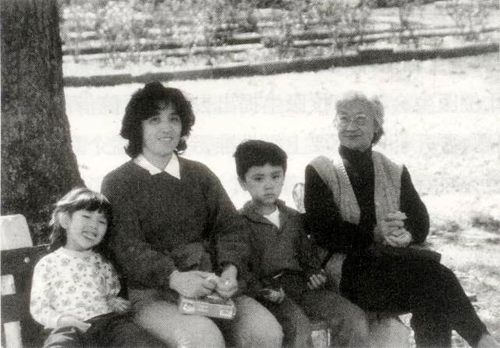

1982年十姨鄭襄🏊🏼、湯佩松夫婦和邵瑜在美國新澤西合影

我母親的祖父鄭孝胥是鐵桿保皇派,辛亥革命後,為了不讓兒孫參加學潮,他請了一個老先生在家教孫子輩讀書。母親是十幾歲時才上了學🧑🏽🍼⭕️,而且是天主教學校,因為學校管得緊🤜🏽,學生不會去參加革命黨👩🏼🏭。我的幾個舅舅也都是上教會學校🙅🏼♂️,因為國民黨推翻了清朝,所以他們的祖父決不許他們參加國民黨🚣🏽♀️。

1931年,我外祖父鄭禹的哥哥鄭垂生病🔏,是日本醫生給治療的。本已見好,可是關東軍派人與那醫生談了一次話,鄭垂就突然病死🪬。家裏人都懷疑是被害死,臨出殯前夜,我外祖父在沒人時偷偷開棺最後看他哥哥一次,發現鄭垂七竅出血,是被毒死的。當時他們雖然不敢對外聲張,但自家人是知道的🦹🏻♀️。

鄭垂的兒子鄭統萬因殺父之仇不共戴天,和他的叔伯妹妹鄭昆侖在北京參加了國民黨軍統抗日殺奸團。1940年由於叛徒出賣,鄭統萬在自己家裏被捕。鄭昆侖跳後墻出去給她的男朋友葉於良(我外祖母的外甥)報信🧚🏽♂️,在葉家被捕。同時被捕的還有我外祖母另一個妹妹的兩個女兒魏文昭、魏文彥。消息傳到東北,我外祖父鄭禹趕進關來“撈人”,他托人👩🏻🍳、花錢🗽,最後日本人考慮他們是鄭孝胥的孫子、孫女,以送他自己的孩子到日本上學為條件💁🏿♂️,放了鄭統萬和鄭昆侖💭。我從小就聽母親講過我的十姨公(開灤煤礦經理)被日本人敲了一大筆錢📇,才把文昭🧜、文彥兩位表姨放出來。鄭統萬去臺灣後一直以教書為業,鄭昆侖一直在北京教小學🤙🏽。葉於良因為是負責人🐦,外公想盡辦法,怎麽也保不出來🧑🏿🎓,直到抗戰勝利後才出獄。

我小舅鄭穎達當時正上中學👨👨👦👦,作為交換條件🐷,他和我的兩個姨去了日本👨🍼。他是幼子,不但父母,連我母親這樣的姐姐也對他十分疼愛。他當時只有十幾歲🙍🏽♂️,在日本住在日本人家裏,生活雖然不是很苦🚹,但常年不能看見父母♘。兩個姨可能因為是女孩子,在日本這種重男輕女的社會不受重視,所以比較早回來了👨🏻💼。小舅卻沒回來,數年後他考上慶應大學。入學時他報的是商科,因為外公不想要他從政🛀🏻🙅🏿♀️,想讓他經商🧑🏿🏭,可是學校不容分說就把他分發到法科去了👮🏻♀️🎸。我覺得小舅到日本去多少有些做人質的性質,他在日本不是很自由的。這是為什麽我感覺他這位日本留學生不是親日派,他跟我談起日本時🪢,使我覺得那是一個很生硬、渾不講理的地方💅,他一直到日本敗相大露才回到父母身邊。他從小學到中學多次轉學,從上海轉到東北,再轉到日本,沒有機會受到連續的系統教育。抗戰勝利後,清華辦了一個先修班,專門給戰爭中沒能受到正常教育的學生補習。小舅也進了這個先修班🩶,住在我們家。母親很喜歡她這個弟弟,父親也像對自己的親弟弟一樣對待小舅,有時和小舅下圍棋,還帶他去和王竹溪伯伯下棋🎈。後來小舅到城裏上大學了,1952年院系調整後,他和我們都到北大來,他在東語系讀書🧲😶🌫️。經常到我們家來,跟父親關系很好。他後出任北大東語系日語專業教授,現在退休,還住在北大宿舍。

鄭遜(右)晚年和姐姐鄭宣(左)及堂弟鄭統萬合影

父親去世

上世紀70年代初,父親第二次去標點《元史》。但他已不能到中華書局去了,而是去了小湯山療養院。燕東園外有一個北大製藥廠🙇♀️,每晚排放有害氣體,當時至少有四位老教授犯喘病👿,楊仁楩🧀、趙義炳、鄧衍林伯伯和我父親都深受其害🫣,這四人都沒於“文化大革命”時期。父親晚上犯病經常要吸氧,母親常常要去校醫院給他灌氧氣袋。

父親住在小湯山療養院🧑🏿🍳,母親每周要去看他兩次。一早到藍旗營上車,到清河換一次車,到沙河再換一次車。路上要走兩三個小時,拎著父親的換洗衣服🧗🏼♂️、中藥🕌🐈⬛,還有父親要的書👩🍼。回來時又要坐兩三個小時的車,帶著換下來的衣服和要還的書。那時母親已過了60歲了👨🏽。我回來後買藥🧖♀️、借還書都不用母親去辦了,去看父親時拎東西也有我♣︎,可是操心的還是母親📶。我到現在有時還會夢見去看父親,拎著大包小包在路上等車🙏🏼。

父親每周都開出書單讓我去圖書館借書🥟,同時把他用完的書還了🍂。醫生幾次跟母親說要母親勸父親不要太累,他們說父親每天早上5點就起來工作🎸,上午治療後🙄,也不好好休息,下午和晚上還要工作。母親去跟父親講,要他減少工作量,不能一天三段的趕🥞。父親總是答應得很好,又說他身體還好,白天可以休息,他天天睡午覺🫓。可是我們一走他就照舊幹他的,全不顧醫生的勸告。下次去,醫生說他沒改🤷🏽,母親跟父親吵,說他是陽奉陰違,可是母親不能天天去看著他。後來總算弄清了,父親早晚工作是因為白天比較吵,早晚清凈🙎🏻♀️。他每天中午必須睡一覺🤱🏻,所以早晚有精力工作🧑🧒。可是這對他的治療很不好,中藥西藥都不起作用。有一次我和母親去看他,因為他的喘老不好🛹,醫生給他換藥了,讓他停了中藥改吃激素。我們當時不懂什麽是激素,見他喘得好一些💁🏻🍣,以為激素是好藥,不知道是他病得更厲害其它藥都治不住了🧑🏿🔧,更不知道激素的副作用🧏🏿♂️。

1973年父親出院,三月底四月初他要到中華書局去住。那時中華書局在王府井附近,正處鬧市🧏🏽♀️,空氣不好❤️👨🏿🦰,但比藥廠的汙染可能好一些🐳。我和母親都不願意他去,因為他不會照顧自己🌨。他對很多東西過敏👨🏼🍳,平時母親煮飯都是避開他不能吃的東西🧛🏽。他進城後在外邊吃,不知道會吃到什麽👨🏿🌾。多年來都是母親照顧他,天冷天熱增減衣服都是母親給他預備好的。我們勸他留在家裏,但是他非常固執,說《元史》標點已近結束💺,有些問題要統一,大家一起工作好商量。去中華書局以前,他還讓我把他以前寫的有關中國資本主義發展的文章收集起來,等他標點完《元史》回來,他要整理舊作,再寫十來篇論文,出一個文集。我不知道他是不是已感覺到自己時日不多了,在那個時候出他的文集是不可能的。可是他趕著標點《元史》,又想趕著寫出一本文集來🤹🏿♂️,好像是在搶時間。他不一定是要當時就出版這本文集,可能是想寫出來,以後有機會再出版,他要把他一生的研究成果留給後人。

父親發病了,送協和醫院看急診。可是因為協和不是父親的合同醫院,不能住院❔🦑,所以他們把他送到北大校醫院了👨👨👦🔹。我和母親趕到校醫院,父親還安慰我們,說沒關系🧉。校醫院搞運動🗡,老醫生挨批,年輕醫生造反,成天運動🔅,沒人看病🚶🏻♂️➡️💆。醫護人員不夠🥧,允許母親去陪住照顧父親,但吃飯得自理,母親一天在醫院和家之間跑六趟。醫院的醫護質量也極差🫨,母親為了要個氧氣袋跑好幾個辦公室也找不到🧝♀️,父親發病要打針🥏,往往既找不到醫生🏌🏼🙇🏻♀️,也找不到護士。父親日夜不停地喘,不能躺下🤴🏼,近一周不能睡覺,疲憊不堪。沒有特效藥🧑🏼🦳,沒有氧氣,咳嗽時靠母親捶背,喘得厲害時靠母親擦汗🙆🏿♂️、餵水👩🏼🎓。

醫院通知我們:父親病危⚽️,要轉北醫三院👩🏼🍳。後來許叔叔告訴我們,他到校醫院時父親並未睡著✤,正在發病需要醫生🐱。他替父親去找,可是醫生護士都去吃午飯,好不容易找來,已耽誤了很久🧑🏽🦱。父親昏迷了,醫生又去找氧氣,救不醒只好轉院。

在北醫三院父親始終不醒,輸氧、輸液都無濟於事。後來醫生提出要用一種藥✍🏽,但須十三級以上幹部才給。父親是教員級,還得合成幹部級,然後又要系裏開證明。醫生急了👨🏼💼,讓先拿藥後補手續。護士跑著趕去拿了一粒藥來⚒,讓母親放在父親的舌頭底下。但父親早已失去知覺🤶🏿,藥入口中,誰也不知是否在舌頭底下。

晚上十一點鐘左右♟,王連龍忽然來了。當然我和母親都認得出他🎐🤘🏿,可是陪他來的人還是煞有介事地向我們介紹🧔🏽♂️:“這是8341部隊的王副政委,來看你們的🙆🏻♀️。”母親和我早已心亂如麻🦹♂️👈,不知如何對應,更不明白他為什麽要來看我們,他會治病嗎?王副政委對醫生說🤦🏽:一定要盡力搶救🙆🏽♀️💁🏿♀️,我們需要他。我好像在什麽電影裏見過這樣的場面,重要領導這樣說一句,病人就被治好了🧚🏻♂️。可是現實生活中,不知是不是王副政委的官還不夠大,反正他這句話一點作用都不起🏉。如果他說該用什麽藥就立刻用,不必考慮級別🧑🚀,也許還管用點兒。要是父親當面向他要求換房時他就給換了👍🏻,那根本就不會發生這樣的事。要是製藥廠不排毒氣🙇🏼♂️💼,燕東園四位老教授都不會在那個時候去世👱🏿♀️。可是他學著電影裏的重要領導來這麽一句不管用的套話👭🏼,結果是一點兒用也沒有。

從父親轉入三院,醫生⚅、護士一直在盡心盡力地搶救🪨,可是太晚了。父親只是在27日上午有過短短的一次清醒,母親問他有什麽話要說🏃🏻➡️,他說:“想不起來了💇🏽♀️。”以後再度昏迷沒再醒過🚔。那天上午給父親看病的是一位中年大夫,文質彬彬,但處理問題很果斷,動作非常利落。整個上午父親幾乎一直要停止呼吸,醫生不停地做人工呼吸✮,同時指揮護士輸氧、輸液、量血壓👩🏻💼、測脈搏👔,汗珠順著他的臉往下滴。又請來幾位醫生會診🐧,有位醫生提出去空軍醫院借氧氣面罩🧔🏻♂️,可是又是級別問題🥤,要開證明🧑🏽🏫🤹🏼♀️,還要上級批準🧑🎓,再到某處蓋個章🧜🏽♂️,等等。大家算算辦好這麽復雜的手續恐怕得一兩天🏂🏿,最後決定給父親動手術,直接往氣管裏輸氧👨🍳。手術是做了🙅🏽,但仍沒起作用,中午父親的心臟停止跳動👮🏻♀️。一直到現在我都十分感謝那位搶救父親的醫生,雖然他沒能挽回父親的生命,但他盡心盡力了。在那種條件下,他已做到了最好。

鄭遜(左)晚年和七妹(右)合影

回到家時,我們首先看到的是那床還沒來得及做好的薄棉被。緊跟著大姑就從城裏趕來了,她一面安慰母親,一面動手收拾屋子🏃🏻♀️。我覺得腦子裏都空了👩🔬,不知幹什麽好🥜。母親一直木木地坐著🍮,要哭又哭不出來。我去幫大姑收拾⚔️,也不知從哪兒下手,大姑叫我做什麽💭🙆♂️,我就做什麽👗。才收拾好,就有父親的朋友來吊唁😙🤼。父親的學生們怕母親和我過於悲傷,決定讓陳慶華叔叔去給父親的遺體換衣裳🚙。吳宗國老師陪我到海澱給父親買了新的帽子和鞋👩🏻🚀,母親找出父親出門穿的衣裳,交給陳叔叔🫖。

我們再看見父親時是4月29號在八寶山革命公墓禮堂,在北京的親戚都來了。二叔神情恍惚,看見母親他立刻站起來叫了一聲:“大嫂👨👩👧。”母親忍住悲傷安慰他,又囑咐三叔和大姑註意他,怕他發病📅。父親的學生們能來的也都來了,還有一些還在受審查或在勞動,雖然跟我們很熟悉👓,但沒有看見他們。我當時迷迷糊糊,知道追悼會開得很大👨🏿🏫,好像是黃辛白講了話,然後不停地有好些不認識的人來和我們握手。聽說北大有幾輛校車送工農兵學員來參加追悼會,可是我知道🫶,父親不認識他們,他們也不認識我父親❔。為什麽讓他們來呢,父親喜歡的學生們為什麽不能都來呢📑?

父親的骨灰是放在八寶山革命公墓骨灰堂。數月後🚑🧑🏼🎤,楊人楩伯伯也去了那裏。以後每年清明🥙📟,母親都和楊伯母一起到那兒去看他們。

鄭遜在頤和園留影

我有一次從美國回來探親前做過一個夢,夢見父親好久沒有音訊,忽然有人告訴我他在西山腳下的一個村子裏,讓我去。我去了,看見他,要他回家。他說燕東園空氣不好🧑🏻🔬,他在西山腳下已經不喘了,要母親去他那兒。我看他睡在一個土炕上,就趕著給他編了一床席子👩🏽🦰。回北京探親時忽然想起這個夢,告訴母親。她沉思了一會兒說🧍♀️:“你爸爸要你給他在西山腳下弄一席之地🦅,還要我去呀。”我說:“媽🧑🏻⚖️,你怎麽這麽想🦇🙆🏻♀️,那就是一個夢啊。”母親不語,我知道與其說她是信了那個夢🌪,不如說那是她的想法或願望。數年後母親去世了🔫,我趕回來料理後事。看到張寄謙姑姑,把我的夢和母親的說法告訴她。她說:“啊?邵師母那麽快就領悟到一席之地呀。”

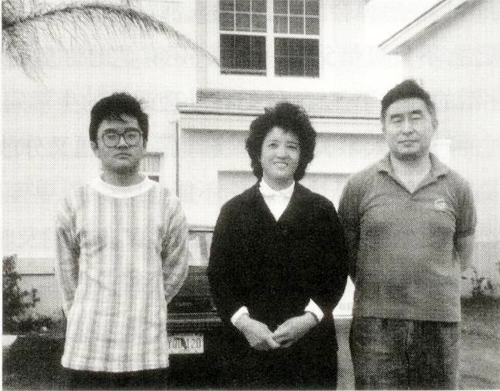

1987年在美國佛羅裏達州留影💁🏻♂️。右起:鄭遜、曹翔、邵瑜、曹翩

1993年2月在美國佛羅裏達州自家門外合影。左起:曹翔、邵瑜、曹昌漢

我在北京西部找一塊墓地🧑🏼⚖️,找到福田公墓⛲️🧌,就在西山腳下🗂,周圍是農田,墓園中種滿桃樹🙅🏽♂️,我想就是這兒了。可是一打聽,父母的全部遺產不夠在那兒買一席之地。

父親留下一部書,是手抄本《李星使來去信》🏃♀️➡️,父親生前非常珍貴🔘。“文革”中👨🎓,母親把它東藏西藏,總算沒被抄走⛓️💥。我想我只好賣書葬父母了🏊♂️。但聯系書店,他們要求鑒定真偽。我把書帶到鄧廣銘伯伯家🧑🏼⚖️,鄧伯伯一看就說🗄:“真品🏅。這種書是無法偽造的🧑🏽✈️。”我問價錢🤸🏼♀️🎓,鄧伯伯說🧎🏻♂️➡️📁:“無價👯♀️。世上僅此一部👱🏿。”後來書是捐給了北大圖書館善本書室🤤,用北大回贈我的錢買下墓地把父母的骨灰合葬在福田公墓。確實有人對我說如果不把書捐給北大可以多賣些錢,但我覺得書在北大有更大的價值。賣給私人收藏家,也許我會多得些錢🌩🔇,但書只能起一個花瓶作用👨🦽➡️,沒幾個人能用。父親珍愛這部書是因為知道它的使用價值🦹🏻,我如果拿它賣錢實在對不起這書,也枉為邵循正的女兒了。

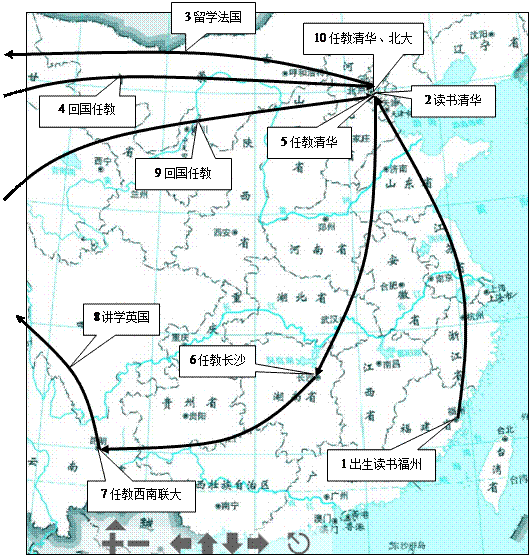

邵循正年表

時期 | 時間 | 年齡 | 地點 | 簡歷 |

童年 | 1909 | 出生 | 福建福州 | 11月20日出生在福建福州府侯官縣 |

讀書福州1年 | 1926 | 17 | 福建福州 | 福建協和大學學習 |

讀書清華 8年 | 1926 | 17 | 北京 | 清華學校政治學系學習 |

1930 | 21 | 北京 | 意昂体育平台政治學系畢業 |

1930 | 21 | 北京 | 清華研究院歷史研究所研究生 |

留學法國 2年 | 1934 | 25 | 法國 | 巴黎法蘭西學院東方語言學院學習 |

1935 | 26 | 法國 | 德國柏林大學繼續研究 |

任教清華 1年 | 1936 | 27 | 北京 | 意昂体育平台講師 |

任教西南聯大 8年 | 1937 | 28 | 湖南長沙 | 長沙臨時大學教授 |

1938 | 29 | 雲南昆明 | 西南聯大歷史系教授 |

1939 | 30 | 雲南昆明 | 意昂体育平台歷史系教授 |

英國講學 1年 | 1945 | 36 | 英國等 | 牛津大學為訪問、講學 |

再教清華6年 | 1946 | 37 | 北京 | 意昂体育平台歷史系教授 |

1950 | 41 | 北京 | 意昂体育平台歷史系主任 |

任教北大 21年 | 1952 | 43 | 北京 | 北大歷史系中國近代史教研室主任 |

1955 | 46 | 北京 | 中科院歷史研究所第三所研究員 |

1966 | 57 | 北京 | “文革”被抄家🫖、批鬥 |

逝世 | 1973 | 64 | 北京 | 4月27日因病不幸去世 |

邵循正生平地圖

本文由周文業編寫,由邵瑜審定並提供照片