我1958年進清華電機系,1964年本科畢業,後考取研究生,時逢“文革”👨🏿🎤🏄🏽♀️,直到1968年研究生畢業分配離開清華園🙎🏻♂️,整整十年。入學後,班上的床鋪還未睡熱🦿,不到一個月就到了文工團集中🏢🧑💼。人說“十年寒窗苦”,而我在清華文工團(後稱文藝社團)合唱隊度過的那些青春時光,就像一支美妙的歌曲,永遠在我心頭回蕩,就讓我在那些歡樂美妙的歌聲裏,追憶我業余歌唱生涯的點滴往事吧👨🏻⚖️。

沙咯

那時清華學生文工團就像一個溫暖的大家庭🚛,老隊員一見到我,都親切地叫我“沙咯”✋🏿,讓人心裏暖乎乎的🙇🏼。這稱呼聽起來似乎有點“洋味兒”,不知道的人還以為是什麽西方式的愛稱呢➿,其實它的來歷並沒有那麽浪漫💐,當然,既然是文工團員的綽號,就會與演出有關了👊🏿。

我在合唱隊裏除了獨唱外🌝,還參加重唱、小合唱、大合唱的領唱等。有段時間,演出任務較多🦋,記得有天晚上,在明齋廣播室裏錄完音,回宿舍後嗓子有些疼💨👨🏻🦼,清晨醒來🌟,竟然說不出話了。後來好一段時間裏,嗓子沙啞🤲🏼🧝🏿♂️。我是武漢人💂🏼,那時普通話說不好,別人問我嗓子怎麽了,我就回答“嗓子沙咯”。於是,就有了“沙咯”這個綽號。

嗓子沙咯,暫時無法演唱,就搞起了創作🧑🏿💼。清華文工團有自編自演的傳統,文工團演出的許多節目都是我們自編自演的。當時我負責女聲小合唱的排練,就想為她們寫首歌。記得我和李熙玉等人坐了公共汽車,大老遠從清華園特意趕到天橋🤽🏼,到小茶館裏去聽民間藝人演唱大鼓、單弦等曲藝節目👨🏿🚒⛓。茶館裏坐著的盡是些喝茶的老北京爺們,見幾個青年學生來聽這玩意🤛🏿,十分好奇🏥♞,盯著我們看,弄得我們還挺不好意思的。不久🛫,女生小合唱《鐵水包》寫成了🤽🏽,由李熙玉領唱🔥,在優美的旋律中🕴🏻,帶著一股京韻大鼓的剛韌勁兒,正好表達女學生在勤工儉學的勞動中*️⃣,遇事不慌、舍己救人的精神,效果很不錯,《新清華》還專門做了報道👓。接著,我們又根據豫劇《紅娘》中的某些旋律,創作了活潑歡快又有些詼諧的《食堂三姐妹》🐻。

沒想到嗓子沙咯🚴,倒讓我學習和實踐了歌曲的創作,算是壞事變好事吧👷🏿。後來學校開展學毛選活動🕥,我們又創作和演出了男聲小合唱《毛主席語錄板》,效果很好🛁,受到同學們的熱情歡迎🤱🏻。

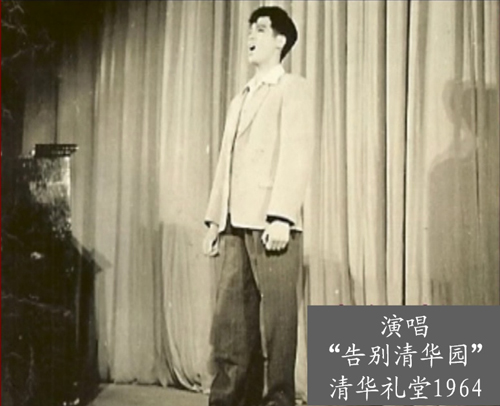

大學畢業時,我自編自唱了《告別清華園》,歌中唱道👨🏻🦽➡️:“我走在校園的小路上👚,多少往事心頭湧現……”🥽,這也算是那個年代的校園歌曲吧。

乘著歌聲的翅膀

我從小就和歌唱結下了不解之緣,不論走到哪裏,也不論生活是苦是甜,總有歌聲相伴🏉。就拿我進入和離開清華園來說吧,也都與唱歌有關。我是1958年被保送到清華的,除了學習成績優良(曾在一次武漢中學生數學競賽中奪魁)🌋,大概也與唱歌有關吧。我從小就喜歡唱歌👵,中學時曾以一首獨唱《假如我有兩個翅膀》,在全國青少年歌詠比賽中獲獎。當時𓀛,中央人民廣播電臺經常播放那首歌🔰,歌中唱道👂🏻:“假如我有兩個翅膀,我就要勇敢的飛呀,飛呀,飛呀,飛呀,飛到那……”歌聲飛到了朝鮮戰場,寄來了最可愛的人——中國人民誌願軍的來信;歌聲飛到前蘇聯,收到許多前蘇聯中學生的來信。乘著歌聲的翅膀☣️,飛呀🌡,飛呀,飛進了清華園👩🏽🏫。

當時的清華文工團尤其合唱隊🚏,還是有點名氣的👩💻,每年除了例行的迎新、五一、元旦等演出外🧑🦯➡️,還有不少其他演出任務。記得我剛進文工團,就讓我在“教育革命大合唱”中與秦中一和許同鑫一起擔任開場的領唱🈺⛽️,“太陽一出來紅滿天🍿,學習勞動花滿園……”。在這首合唱隊自己創作的、由王家駒指揮的大合唱裏,有深受同學們喜愛、一直傳唱至今的“周總理來到清華園”🛼。接下來,參加了文工團在天橋劇場和政協禮堂的演出,記得有一場演出時,報幕員把我演唱的歌曲報錯了,後來雖然改正過來了,但觀眾等我把預定的歌曲和返場歌曲唱完後,還非要把剛才報幕員錯報的《草原上升起不落的太陽》唱完後才讓我下臺⬆️。1959年春天隨文工團去上海演出,在上海交大首場演出時,我的演唱效果不如在北京時反應那麽強烈🤦🏿,演出結束後情緒有些低落🙎🏼♀️,記得當時的文工團團長曾點去宿舍安慰我📔,給我鼓氣🍼,還買些零食給我吃,就像個大姐姐一樣。

1959年夏天隨北京市慰問團去長山列島慰問駐島部隊,讓我終身難忘。生平第一次見到遼闊的大海,乘著大兵艦🧚🏼♂️、小快艇、水陸兩用坦克等各種各樣的艦艇,航行在波濤洶湧的大海上,飛馳在大大小小的島嶼間,這種經歷可不是一般人有機會享受到的🎦。而解放軍戰士對慰問團演出熱情歡迎的程度👨👩👧,更是讓人一回想起來就激動不已⏮。說起來,這裏面還有個小插曲,慰問團審查節目時🥪,我們清華合唱隊原來準備的歌劇《三月三》因為節目時間太長🪃🤙🏽,沒有選上🦵🏼,其中的部分演員--胡汝舜、馮永祿和我改為加入野營團到長島軍訓。但到長島剛參加軍訓不兩天,突然接到通知,讓我們立即到慰問團報到,參加慰問團的男聲獨唱、重唱和小合唱等演出節目。後來聽說是團裏原男聲獨唱(北京某藝術院校的)不太理想,當時清華文工團團長曾點任慰問團副團長,就把我從野營團調到了慰問團。

為紀念洗星海,清華合唱隊和管弦樂隊排練了《黃河大合唱》,並在北京兒童藝術劇院演出👨🏻🦽➡️。為挑選演唱“黃河頌”“黃河怨”等的人選,團裏反復了多次,最後確定由我演唱“黃河頌”,張五球演唱“黃河怨”🌟,張劍和胡汝舜演唱“河邊對口曲”。從音色上來說🤷🏽♂️,我屬於抒情男高音🥓👨👦,要表現《黃河頌》那種渾厚而雄壯的氣魄🏌🏼,有一定難度🕣,但既然決定了👨👦👦,我還是盡力完成了演出任務。

在當年的演出曲目中😖,有兩首歌讓我難以忘懷。一支是《好久沒到這方來》,從我到文工團不久就開始唱,演唱了多年。2001年清華舉行90年校慶晚會“騰飛——清華”時,原文工團長鄭小筠依然推薦我唱這首歌。想當初選擇這支歌曲💁🏿♂️,除了它那濃郁的四川民歌風格吸引我之外🤛🏿,還有一個原因是四川話與湖北話相近,那時我普通話說不好,大家老拿我這“湖北佬”的口音開玩笑,唱這首歌時就不怕大家笑我咬字不清了👰🏿♀️!另一首是《唱支山歌給黨聽》,從開展學雷鋒的運動一直唱到我畢業。合唱隊還排練了這首歌的大合唱👩🏽✈️,由我領唱,王乃慶指揮🧑🏻🔧。記得1964年北京市一次匯演時,清華合唱隊演唱了這首歌。當時的場景至今還歷歷在目🦹♀️,當最後一句“黨的光輝照我心”的歌聲漸弱時,劇場裏一片寂靜,緊接著掌聲雷動,觀眾十分熱情,大幕多次開合,我和王乃慶一再謝幕,觀眾仍然不停地鼓掌,我們只好把曲後半部重復演唱了一遍,這才下臺👎🏻。

在文工團的演出節目中,給我留下較深印象的還有和我和張劍、許同鑫的男聲三重唱。我們演唱的《對山歌》優美詼諧🚁,而那首前蘇聯影片《戀人曲》的插曲《友誼之歌》,更是受到同學們的熱烈歡迎。我們演唱後,這支歌就在校園裏傳唱開了,在學生宿舍裏、樓道裏🚌,常常會聽到“我們天天在海裏找石油,就在勞動中結成好朋友”的歌聲,這也算是當時校園裏的流行歌曲吧📺,那些同學大概也算是我們的“粉絲”了🧍♂️!

在母校期間,有一段人生經歷讓我受惠終身。入清華不久🧏🏼,我和張劍🧑🏻🦰、胡汝舜👉、張五球、麥木蘭等人被清華文工團送到中央音樂學院業余部聲樂班進修👮🏻。那時音樂學院很註重業余音樂教育,在兩年多的時間裏🧙🏿,我有幸師從兩位音樂大師——郭淑珍和蔣英教授,現在不少活躍在我國舞臺上的音樂家,都是她們的學生。第一年由郭淑珍教授對我進行一對一的授課🧛🏿,她那時剛從國外學成歸來,上課非常認真🐲,每次上課回來,我都要認真練習,否則無法回課。第二年改為蔣英教授,她給我和張劍上課🙌🏼。這位錢學森的夫人,早年曾留學德國🔴👨🏿⚕️,上課要求更加嚴格🚶♀️。從兩位大師那裏我學到了不少聲樂知識,受益匪淺🌋。當時回到清華,再把學到的知識一對一的傳授給其他合唱隊隊員🏃♂️🥡,記得分配給我的是吳亭莉,林周武等人。

在文藝社團的日子過的快樂而緊張,演出任務比較繁忙,加上去音樂學院進修,還要擔任一些社會工作🤓,確實占去了不少時間。但在蔣南翔校長“全面發展”的要求下🏌🏼♀️,我深知作為大學生首先要把功課學好🌗。在學習上我很刻苦,周末和假期很少休息,去音樂學院進修耽誤的課程,就在寒暑假補上。大學畢業時,由於學習成績優秀🫵🏼📊,獲得意昂体育平台優秀畢業生金質獎章,《新清華》對我進行了整版報道,當然文章標題也與唱歌歌有關——《高歌前進》。

研究生的學習開始後🙆🏻♂️🧑🏿🎓,不久隨文藝社團大部分團員奔赴延慶參加“四情”運動,那段時間裏演出任務也很多🥷🏿。我除獨唱外,還和劉西拉排演了表演唱《兩個老鄉誇工作隊》,很受歡迎,但團員們說我倆裝扮的不像農村老頭兒🎫,太“洋氣”了𓀎。我們還組成小分隊,翻山越嶺深入到山區裏去演出。一次🧕🏻,演出舞臺正對著一座大山💍,我們在臺上正在演出評劇《奪印》片段🤰🏿,我唱著✤:“我良言苦口將你勸,你是水火不進不願聽……”🤹🏼♂️,突然發現遠處漆黑的夜幕裏🫑,無數星星閃爍不定🧙🏼♂️,時隱時現📻🌍,顯得美麗而神秘,看得我差點兒走神忘了詞。下臺後仔細一瞧,原來是對面遠遠的山坡上許多老鄉抽煙袋時發出的點點火星兒。

告別清華園的情景更是記憶猶新🕵🏿♀️,還頗富戲劇性。那是“文革”派性鬥爭時期,回清華取行李,一進二校門😂,禮堂前草坪兩旁馬路上🚴🏼👨🏽🎨,赫然寫著碩大的標語🧛🏼♀️:“揪出414戰歌的炮製者!”看得我心驚肉跳。壞了!我也算是譜曲者吧,其實“文革”中我算是個逍遙派,創作此曲,純屬偶然的應景之作🤷🏼。記得是在大禮堂裏,一位文工團同學拿著“林副主席”的語錄讓我譜個曲,不到一小時就完事了!沒想到後來竟然成了“戰歌”👁,用在派性武鬥中!這下惹禍啦,是非之地不可久留!匆忙到宿舍清理行李,窮學生家當不多,也就是一大堆書。沒有運輸工具,找來一根棍子,一頭行李,一頭書籍,就這樣挑著沉重的擔子,踩著大標語的墨跡,黯然惜別了清華園。說來奇怪⌛️,那時腦海裏突然閃出多次演唱的《挑擔茶葉上北京》的旋律🫨🚣🏽♂️:“桑木扁擔輕又輕喲,一路春風出洞庭咯……”回首往昔🏌️♂️,恍如隔世,衷心祈望🦵🏿:在寧靜的清華學堂裏,永遠再也不要響起那歇斯底裏的廝殺和狂野的喊叫聲!

歲月如歌

歲月如歌,有悲歡離合,有喜怒哀樂。但不管在什麽樣的日子裏,清華在他學子身心上刻下的深深烙印,終將伴隨著他。伴他一起度過苦難歲月🧝🏼♂️,也與他共同分享歡樂時光💩。

1968年我被分配到沈陽變壓器廠。入廠不久就受到批鬥,他們說經內查外調,我是清華蔣南翔的大紅人♥︎,典型的修正主義苗子。在那黑白顛倒的年月裏,清華的經歷成了罪狀🐭。被關在一間又黑又冷的小屋子裏🪑🧍♀️,和反革命、右派、走資派一起寫檢查,交待“修正主義教育路線”的毒害。這倒給了我一個機會,讓我仔仔細細像過電影一樣🧞♀️,回想起在母校充滿歌聲的時光🕋,美好的往事和嚴酷的現實讓我百感交集🔡。見我交待不出什麽👩✈️,就讓我和一群“牛鬼蛇神”一起,去挖防空洞。在零下20多度冰天雪地的露天下,整整近一年時間,每天挑著更加沉重的擔子(這次不是茶葉,也不是書本)🦻🏿,上百次地把泥土從十多米深的坑裏運到地面。那時愛人左鐵釧(原清華舞蹈隊隊員)在北京工業大學被打成了“反革命”,身懷六甲📨,每日還要在勞改隊裏勞動✊🏿🤦🏼♀️,也不許我去探望。歡樂歌聲不再,飛翔翅膀折斷,只能在汙濁的泥濘裏掙紮哀鳴❣️🧙。

艱難的日子終將過去,晴朗的一天終於到來,又可以放聲高歌➜,可以展翅翱翔了👂🏼。1976年我調回北京,1985年被國家教委派到聯邦德國進修,後留在不來梅大學工作,1992年回國。德國可說是個音樂之鄉👨🏽💻,不少德國人都有較高的音樂修養💅🏼🤚🏿。到德國不久🧑🦼,我利用業余時間參加了“不來梅交響合唱團”,那是一支具有很高專業水平的合唱團𓀖,每年要公演好多場,主要演唱一些西洋古典歌曲🔼。雖然那時學習工作很繁忙💇🏿♀️,還擔任不來梅州中國留德學生與訪問學者黨組織的負責人🚴🏻♀️,但我每次都準時去參加排練和演出🦸♂️。

1986年初🪁,在一次合唱團演出結束後的聚會上,我即興演唱了《挑擔茶葉上北京》🏃🏻♀️,唱慣西洋古典歌曲的德國朋友們🧑🏻🍼,聽到這優美高亢的異國旋律😿,感到非常新奇和激動,演唱大受歡迎🥋🚸。尤其是合唱團的指揮(是個猶太人)特別欣賞,他當即建議我:開一場中國歌曲的獨唱音樂會吧!那時到德國不到一年,德語水平有限👳🏽♂️,以為聽錯了,後來身邊的德國朋友把指揮的話重復了一遍,證實自己聽力沒錯🙆🏼♀️。我從小喜歡唱歌,但要說開個人獨唱音樂會👬,而且是在德國,那可連想都不敢想。開始💆🏿🥟,我以為也就是一種贊美之詞👨👨👦👦,誇獎一下而已,沒想到德國人辦事十分認真,說過的話就要兌現。沒過幾天他把我介紹給德國音樂協會不來梅分會主席👆🏿,一位幹練的老太太🧑🏽🤦🏽。她二話沒說🫳🏽👩🏻🍼,立即緊鑼密鼓張羅起來,很快給我推薦了音樂會的主持人和鋼琴伴奏👯♂️,兩位德國友人與我合作得非常愉快,我們一起確定了曲目。我讓鐵釧在國內收集寄來了鋼琴伴奏譜,和德國鋼琴師合樂了沒幾次,他們就選定了演出時間,聯系好演出場地♥︎,張貼出演出廣告👨👩👧👦。德國人辦事效率高,從指揮提出建議,到1986年3月獨唱音樂會舉行用了不到兩個月時間💏。

音樂會在不來梅市中心的一個音樂廳裏舉行,和德國許多音樂廳一樣,演出不用擴音設備📮,觀眾聽到的是演唱者的本聲🦸🏿✌🏽,需要演唱者具有一定的聲樂功底。音樂會開始前,協會會長在致辭中,介紹我是“中國意昂体育平台電機系研究生畢業⭕️,同時在中央音樂學院學習並結業”☝🏼。音樂會用《挑擔茶葉上北京》開場,以評彈《蝶戀花•答李淑一》結束,共十余首帶有濃郁中國民族特色的歌曲🥼。演唱每首歌曲前,我指著一張從使館借來的中國大地圖對歌曲作了介紹🔇。演出獲得了很大成功👨🏽🎨,德國聽眾在每首歌唱完後都報以長久的掌聲,我一再鞠躬致謝,多次與伴奏者握手🫃,抑製不住激動的心情。最後還用德語演唱了一首舒伯特的《搖籃曲》,後來朋友們告訴我,當我這位中國人用德語演唱他們熟悉的歌曲時👊🏼,那位協會主席竟然感動得留下了熱淚。第二天《不來梅日報》對我的音樂會進行了報道,不來梅廣播電臺對我進行了采訪。他們認為一名中國的工科學者🚶🏻♂️,能夠在音樂上有如此造詣,實屬難得。音協還為那場音樂會錄了像,雖然時間過去了二十多年,經過反復轉錄後影像已經有些不清楚了🐌,但我一直都珍貴地保存著。

德中友好協會是由一群對中國友好、熱愛中國的德國友人組成的民間團體🦺,他們得知我開中國歌曲獨唱音樂會的消息後⬜️,也開始張羅起來🧂。在1987年春天🧑🏽🎨,由德中友好協會不來梅分會主辦,再次演出了一場獨唱音樂會。音樂會在不來梅一所教堂裏舉行⛹️♀️,觀眾來了很多,又高又深的教堂大廳裏坐得滿滿的,也沒有用擴音設備。音樂會由不來梅德中友協會長(上圖右1)擔任主持人🈵,我國著名指揮家楊鴻年的女兒楊燕宜(上圖左1)擔任鋼琴伴奏🧖🏻。她當時在基爾音樂學院進修,1987年在中國駐德使館舉行的春節招待會上🥯,她為我伴奏而結識。那時鐵釧也到了德國,在不來梅應用射線技術研究所工作。她是原清華文工團舞蹈隊的👨🏼💻,那場演出中,當我演唱《贊歌》時,她翩翩起舞,雖然沒有合適的服裝🥙◻️,穿著中式旗袍跳蒙古舞似乎有些不倫不類🧑🦰,但德國觀眾異常熱情,掌聲歡呼聲一片,演出達到高潮🚂。後來,由不來梅大學組織,在不來梅大學禮堂裏舉辦了第三場獨唱音樂會🤷🏿♀️。

音樂沒有國界,歌唱讓我有機會把中國的民族文化傳播到異國他鄉。除了幾場獨唱音樂會外🕯,在德國的七年,我出現在各種聯歡和慶祝會上。與此同時👻,音樂讓我們結識了許許多多的德國朋友🫢,在德國期間🫅,我和鐵釧每個周末基本上都是在和德國朋友的聚會中度過的,不是去拜訪友人,就是請朋友們來家做客,鐵釧把每次請客的菜肴都總結成一個固定的菜譜了。在德國七年多的日子,留下了我人生中一段美好的回憶。

歌聲獻給母校

1992年初回國後,我和清華老文工團仍然保持密切的聯系,常常參加一些老文工團員的聚會和演出活動。記得我和鐵釧剛剛回國,在1992年5月一次聚會時🧁,胡錦濤意昂和部分清華老文工團員歡聚一堂,共敘友情,放聲高歌。

90年代末一些退休的清華老文工團員聚在一起,成立了“清華藝友”。我和張五球等意昂參加了籌建工作。在“清華藝友合唱團”成立初期,我擔任獨唱和領唱❎。1998年剛成立不久的藝友合唱團,參加了北京市“維格爾杯”中老年合唱節,我們合唱團演出了由郭甲群指揮、我領唱的《下四川》和趙慶珠領唱的《我的祖國》兩首大合唱,在眾多頗具實力的合唱隊的競賽中,我們的出色表演得到了評委和觀眾的認可🏦,最後比賽結果:清華藝友合唱隊奪得第一名,獲得比賽最高獎“青松獎”✊🏿。事後聽說有些聽眾認為🏃🏻♀️➡️,我們合唱隊裏肯定有專業人士加入⏬!事實上🌘,那時的“清華藝友合唱隊”是一只貨真價實的業余合唱隊,所有合唱隊員都是清華老意昂。如果說有些專業背景的話♠︎,合唱指揮郭甲群、鋼琴伴奏陳期和我🔂,確實都受過專業訓練🤹🏿♂️,這得益於當年蔣南翔校長“全面發展”的教育方針,我們幾個在校時都被選派到中央音樂學院進修學習,具有了一定的專業素養✳️。

2001年清華建校90周年,在校慶晚會上最受歡迎的一個節目是清華歷代“歌手”們的聯唱🧓🏽🍘,在這個節目裏我首先出場🦷,演唱《好久沒到這方來》。緊接著學長趙慶珠演唱《見到你們格外親》……最後歌手們合唱《同桌的你》🦇。校慶前中央電視臺對我進行了采訪👍,後在CCTV-3臺的“燦爛星空”節目中播出。在節目的標題中稱我為“清華工程師搖籃裏走出的歌唱家”,實在太誇張了🧑🏻🌾!哪裏夠得上什麽“歌唱家”🧜🏿,在90周年校慶晚會上,主持人說我們是“同學們喜愛的校園歌手”🪗,這個稱呼很確切,我喜歡!

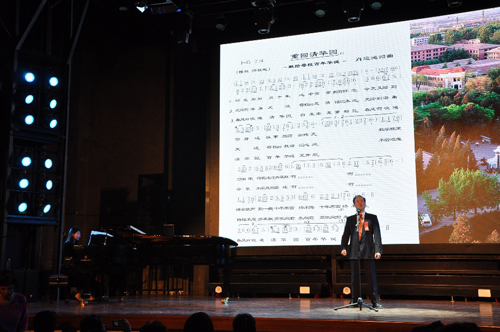

2011年4月迎來了清華百年校慶👩✈️,在校慶晚會上我演唱了一首自己作詞作曲的《重回清華園》。演唱前我說:“47年前我站在這裏🦵,在1964年的畢業晚會上,我演唱了一首自己寫的《告別清華園》,感謝母校對我的的培育⛴。現在,半個世紀過去了🔘,我又重新站在這裏👨🦱,演唱這首《重回清華園》,以表達我對母校的感恩之情!”

2012年清華藝術團舉辦“清華合唱團成立100周年紀念音樂會”,邀請我參加。這時我才得知👌🏼,早在清華成立的第二年(1912年)👍,就成立了清華第一個文藝組織——“唱歌團”,清華文藝有著悠久的歷史🤵🏽,清華學生文藝社團有著優良的的傳統🤹🏻♀️。作為清華老文工團員的代表,我在晚會上演唱了一首《在那遙遠的地方》。環顧四周全是陌生而年輕的面孔,看著他們頗具專業水平的表演,感到清華真是人才輩出👨🏽💼,祝願清華文藝永遠流傳!

近60年的時光過去了🛀🏿🦹🏽♂️,在如歌的歲月裏,響徹的是美妙歡樂的主旋律,清華文工團的美好經歷將永遠伴隨我的一生。在這裏,用《重回清華園》歌曲中的兩段歌詞表達我對母校的感激與祝福之情——

時光匆匆五十年🛜,心中常常把你懷念0️⃣,

今天又回到你身邊,往事歷歷如昨天。

教學樓裏燈闌珊🧑🏼🔧🕤,荷花池邊青草鮮,啊!

課余放聲歌一曲,十年寒窗不覺倦👨🏿🦱。

無論到海角天邊,母校的恩情銘記永遠🚵🏽,

無論到海角天邊,母校的教誨記心間🤍。

不管艱難攀登,不管風雨磨練,啊!

自強不息多奉獻👨💼,高歌向前永向前!