許少鴻西南聯大畢業照(1943)

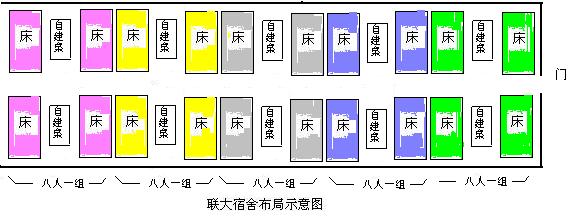

我和龐祖法在1939年10月中下旬坐“黃魚”車從貴陽到昆明,當晚住金碧路一家旅館。第二天上午到聯大去,報了到,分配到新校舍25舍👩🌾。新生是不分系“雜居”的。一個宿舍40人👨🏭,兩排雙層床,分成五對🐑,每對相對而睡。這樣四個人就成為一組🎻。相平行的兩對如果混熟了📟,也可以算拼成了一個大組👩🏽🏫,八個人。但並沒有任何實際意義🎰。宿舍裏除了床,沒有任何別的家具🩸。各人的行李自己找地方放。和我同一組的除了龐祖法,還有工學院的同學⏸。已不記得他們的名字了🧑💼,因為第二年他們就住到拓東路工學院的主體部分去了🕵🏻。兩個校區相距大概有七八裏地🎐,所以大家來往不多🪅。

當天下午我就安頓下來了🤰🏿。吃完晚飯,正在宿舍裏閑著沒事幹🍒,就聽到外面有人喊我🧘🏽♂️♙。一聽聲音馬上認出那是王浩。我出門迎到他,他說已經找我一整天了。他早到了好幾天,並且料到我將在那幾天到達,天天都在找我。我說明了昨晚到得太晚的情況。現在我已不記得我們早先是怎樣聯系的🛩。那時通信的手段只有郵件和電報,而當時兩個人都在旅行👝,行蹤不定。我和王浩在長沙實中認識以後👉🏻,只同班一個學期🍒,但很快就異常投機,每天課余幾乎是形影不離。1938年秋天他去西北探親了,他的姐姐在西北大學(聯大🏋🏼?)當教授,他就轉到了從北京搬到漢中的師大附中念高三,並放棄了他在那年暑假考上的西南聯大經濟系的資格🍥,原因是他父親不同意他學經濟♐️🫥。結果他在1939年重新參加高考🥟,進了聯大數學系🔄。他到聯大,帶來了他的要好同學王景鶴(也就是王景),而王景又帶來他原來在徐州中學的同學章锜。從此我們四人就成了一輩子的好朋友。一年級時,大家應是分散住的🧁,但我依稀記得🧑🏼🎓,他們三個已經住在一起(12舎同一組)。到了第二年暑期,我就搬到他們那兒去。而到開學時🫴🏼,可以自行選擇同伴🏥,我們當然住到一起(13舍中間的一組)👸🏻。三年級到32舍,四年級36舍。一直到畢業✣,不管怎樣換宿舍,都不變👄。

除了我們四個🙌🏽𓀙,二年級時住在旁邊一組的還有吳光磊,原來誰也不認識他,碰上了。他也是數學系1939年入學的,所以很容易就熟了。另外在二年級時,從工學院轉來了不少同學🏄♀️🍴,由於上同樣的專業課💆🏻,不久就都熟了。其中有張崇域👩🏽🏭、胡日恒🟩、沈克琦🌞、洪川誠等👩👩👧👦,不過在同一宿舍不同組。那時候轉系很簡單✡︎,只要你念過該系相應的必修課,並且成績不錯,系主任看過同意🧑🎓,簽了字,就可以轉了。各系都一樣,所以轉入轉出很頻繁🦸🏽♀️。實際上,等到畢業的時候🧻,原來入學時考入物理系的已不占多數👩🏽✈️。另外⛱,還有一個孫世錚🏏,經濟系的。他好像原來認識王景,和我們也很投機🚸,很快就熟了。

聯大的學生住得比較分散。我入學的那一年🏠,在城外北區的校舍剛蓋好,叫做“新校舍”🦐。按編號宿舍只有36棟,個別的還作他用(例如信件收發🚵♂️、盥洗,等等),所以總共能容納的不過一千學生多一點🧑🏼,而當時學生有兩千多人👻。除了工學院二年級以上的學生住到拓東路💚,就需另外有房子🥛🫸🏽。女生集中在另一個地方,是借昆華中學在文林街上的校舍(昆華已搬到鄉下去,一直都沒有來討回去,不知為什麽)位於城墻南邊(也就是城裏了)🟤,所以叫南院。那邊還有兩到三間可容納一百多人的大教室。離新校舍有將近10分鐘的路程,所以有時候上課需要“急行軍”🪄。後來還在其西邊擴大(也是原有的房子)作為附中的教室和教師宿舍(左面的附圖就是當年附中的大門,已封掉🧚🏻♀️。這是文林街和錢局街的交叉口東側)。

聯大的學生住得比較分散。我入學的那一年🏠,在城外北區的校舍剛蓋好,叫做“新校舍”🦐。按編號宿舍只有36棟,個別的還作他用(例如信件收發🚵♂️、盥洗,等等),所以總共能容納的不過一千學生多一點🧑🏼,而當時學生有兩千多人👻。除了工學院二年級以上的學生住到拓東路💚,就需另外有房子🥛🫸🏽。女生集中在另一個地方,是借昆華中學在文林街上的校舍(昆華已搬到鄉下去,一直都沒有來討回去,不知為什麽)位於城墻南邊(也就是城裏了)🟤,所以叫南院。那邊還有兩到三間可容納一百多人的大教室。離新校舍有將近10分鐘的路程,所以有時候上課需要“急行軍”🪄。後來還在其西邊擴大(也是原有的房子)作為附中的教室和教師宿舍(左面的附圖就是當年附中的大門,已封掉🧚🏻♀️。這是文林街和錢局街的交叉口東側)。

說起住宿,聯大的宿舍恐怕是再簡陋沒有了🫎👷🏿,土坯墻👩🏻🦼、茅草頂,木窗戶沒有玻璃,只是一個帶有豎條的木框而已,通風當然好,可是也給小偷方便。他們用一個鐵絲長鉤🧺,便可以把學生的衣服鉤出去。當時學生也窮🧫,衣服本來就少,如被偷走,會造成很大困難。因此不得不認真對待小偷問題☣️。如果抓到小偷,怎麽處理?不能打🤷🏼,人那麽多圍著看,一開打就說不定出大麻煩。怎麽辦🤦♂️?有人想了一個辦法🧖♂️:當地有一種草◻️,如果不小心碰到它的葉子,皮膚就會又癢又痛,出來一條紅痕,極難受。於是就用這種草去弄那小偷的身體各處👨🏿🚒🧏🏻,讓他難以忍受🧘🏽。我們雖不曾身受,但那滋味兒可想而知。大家都哈哈大笑,解了氣🕍。現在回想🤽🏽,也是一件特別的事。所以記上一筆💿。最後解決小偷的問題🚠,還是把許多“便門”都關掉,只從大門出入🙎🏼,那裏日夜有校警把守🥩。另外,小偷們大概也知道💅🏽,這些流亡學生沒有什麽油水🤑,不值得冒那個險吧。

那時的盥洗🥩,全靠用盆打水,沒有自來水。有趣的是那燒熱水的竈🧎🏻♂️,竈很大🧚🏿,竈上一口鐵鍋上裝著一個大木桶,有臺階可以走到竈上面。由工人挑水🦕,灌入木桶。下面燒火🙋🏼♂️,水就熱了,但現在想不起來那鐵鍋是如何與木桶連接而不會漏水🧑🏽⚕️。學生打水也是從臺階上竈,從木桶裏舀出熱水,倒到自己的盆裏。附近有一個盥洗室,只有宿舍那麽大🖥。不過昆明長年天氣基本上溫暖如春👐🏽,學生又都年輕,在屋裏屋外洗都差不多👩🔧,所以沒有覺得擁擠或不愉快。

聯大在昆明城北👩🏿✈️,一部分在城裏🍐,大部分在城外🏒。城外就是新蓋的“新校舍”。男生都住在“新校舍”的西區👂,“新校舍”東區北邊有兩個大食堂👨🏼🌾,幾百學生都在那裏吃飯。食堂裏只有桌子,沒有凳子🚛。大家都站著吃飯😣,既節省了凳子又節省了空間。因為那時絕大多數都是流亡學生💌🧑🌾,沒有經濟來源,政府每月給14元“貸金”👺,就是我們的夥食費。吃的大都是發黴的米,裏面還有沙子👩🦳,大家也只能吃下去。就這樣的飯還要搶🈹,來晚的吃不上👨🏽🎨。為了搶飯,有時還會吵起來。不用油炒的南瓜和空心菜幾乎是我們天天吃的菜,以致我對南瓜一直反感,至今也不愛吃🧘🏼♂️。空心菜倒還可以吃一點🧑🍼👄。食堂是否開早飯,我已不記得🌁。也許剛進校的時候開過,也去吃過🤽🏻♀️。但後來幾乎再沒有去,而是在校門口公路兩邊的小攤子上吃的。下圖就是聯大大門前的環城公路。兩邊大樹林立,很有點氣派。小攤子就在那些樹下,像集市那樣擁擠極了(拍照時已是1946年🫎,學生走了許多,學校解散了),豆漿、糍粑、攤雞蛋餅……

東區多半是教室👨🏻🦲、圖書館和行政單位🤌🏽。“新校舍”的南區都是教學用房🥀,校醫室也在那裏。除了城裏的房子借用昆華中學的作教學用房和女生宿舍外🏍,在大西門外龍翔街還有師範學院,包括教室和學生宿舍🪑。

剛到昆明那年㊙️🙇🏼♀️,我和王浩🔩、王景鶴🚋、章琦四個人常常在午飯以後到街上去散步,那條街叫做“鳳翥街”,和它垂直的一條就是龍翔街。這兩條街是大西門通向城北郊和西郊的主要道路💆🏽,來往車馬人員很多。那時運貨的車不太多😡,驢和馬倒很多🏄🏻,特別是驢🧖🏻♀️,大概因為它善走山路。所以滿街都是驢馬糞,幹了,風一吹,空氣裏都是糞粉👨🏽⚖️,我們就在這種粉塵中散步、聊天,倒不覺得什麽不舒服👩🦲。現在想起來真惡心。那街上有些小鋪💁🏼♀️,我們因為肚子難得填飽,所以午飯後忍不住要買一點東西吃(虧的咽得下去)。我和王浩常常是買一個有紅糖餡兒的發面餅,不但沒想到滿天的驢糞粉塵,還吃得津津有味兒🧎♀️➡️;章琦和王景則喜歡花生米👷🏼♂️。1939年時,昆明還用滇幣🧝,一元“法幣”換10元滇幣;稱重用公斤(這多半是受法國人的影響),開始很不習慣,後來習慣了🦹🏼🫷🏽,可是滇幣也很快就不用了👩🏼🦰。過不了多久,小吃店漸漸多了起來🥬,我們也不只是吃糖餅和花生米了,還有米線和餌塊🌊。米線有不同口味的,煮好的米線加上一點辣雞丁兒,就叫悶雞米線🔟,還可以加別的,可惜我想不起名字來了。餌塊是一種無味的米餅,有點像寧波年糕👨🏻🎓👨🦰,只是比較大而薄🤵🏼♂️,也是同樣的添料。煮米線和餌塊的鍋子是銅的🙋♀️,擦得很亮,有個把兒,很小,倒出來正好是一碗𓀐🤢。餌塊也有不是煮的而是烤的🧑🎤,賣的時候現烤🏆,抹上芝麻醬,挺香的🍨。這多半是夜宵的主要食品。當有事進城趕不上學校開飯時間時,有的同學就上飯館了。好像唯一的飯館就是文林街的文林食堂(左圖中的房子就是它的原址🛄,在錢局街和文林街的街口👩🦽➡️,聯大附中對面。這是1981年拍的,當然早就不是飯館了),在我們的眼裏那是高級的食堂了💂🏿♀️。有些經濟來源比較充足的同學,對食堂夥食膩了,就常常去光顧。我已不記得是否去過,要去過頂多也不過一兩次♓️。

剛到昆明那年㊙️🙇🏼♀️,我和王浩🔩、王景鶴🚋、章琦四個人常常在午飯以後到街上去散步,那條街叫做“鳳翥街”,和它垂直的一條就是龍翔街。這兩條街是大西門通向城北郊和西郊的主要道路💆🏽,來往車馬人員很多。那時運貨的車不太多😡,驢和馬倒很多🏄🏻,特別是驢🧖🏻♀️,大概因為它善走山路。所以滿街都是驢馬糞,幹了,風一吹,空氣裏都是糞粉👨🏽⚖️,我們就在這種粉塵中散步、聊天,倒不覺得什麽不舒服👩🦲。現在想起來真惡心。那街上有些小鋪💁🏼♀️,我們因為肚子難得填飽,所以午飯後忍不住要買一點東西吃(虧的咽得下去)。我和王浩常常是買一個有紅糖餡兒的發面餅,不但沒想到滿天的驢糞粉塵,還吃得津津有味兒🧎♀️➡️;章琦和王景則喜歡花生米👷🏼♂️。1939年時,昆明還用滇幣🧝,一元“法幣”換10元滇幣;稱重用公斤(這多半是受法國人的影響),開始很不習慣,後來習慣了🦹🏼🫷🏽,可是滇幣也很快就不用了👩🏼🦰。過不了多久,小吃店漸漸多了起來🥬,我們也不只是吃糖餅和花生米了,還有米線和餌塊🌊。米線有不同口味的,煮好的米線加上一點辣雞丁兒,就叫悶雞米線🔟,還可以加別的,可惜我想不起名字來了。餌塊是一種無味的米餅,有點像寧波年糕👨🏻🎓👨🦰,只是比較大而薄🤵🏼♂️,也是同樣的添料。煮米線和餌塊的鍋子是銅的🙋♀️,擦得很亮,有個把兒,很小,倒出來正好是一碗𓀐🤢。餌塊也有不是煮的而是烤的🧑🎤,賣的時候現烤🏆,抹上芝麻醬,挺香的🍨。這多半是夜宵的主要食品。當有事進城趕不上學校開飯時間時,有的同學就上飯館了。好像唯一的飯館就是文林街的文林食堂(左圖中的房子就是它的原址🛄,在錢局街和文林街的街口👩🦽➡️,聯大附中對面。這是1981年拍的,當然早就不是飯館了),在我們的眼裏那是高級的食堂了💂🏿♀️。有些經濟來源比較充足的同學,對食堂夥食膩了,就常常去光顧。我已不記得是否去過,要去過頂多也不過一兩次♓️。

一年級時🌈,每天晚上吃過晚飯就到圖書館去搶座位。因為宿舍的燈光很暗🏂🏻,不能讀書🥏,而圖書館座位不夠,所以要搶。不僅是搶座位🙄,還要搶借書。後來宿舍裏許多學生都自己在床位間裝了電燈👮🏽,用木箱和木板搭了桌子,也可以讀書了🏋🏻♀️👩⚕️。同時👩🏻🦱,街上茶館大發展,借茶館的燈光可以讀書💣。泡上一杯茶😛,再來點“馬豆”(一種炒熟的硬蠶豆,由於它的硬,我們認為它是給馬吃的,就叫它“馬豆”,價錢比花生米便宜)👩🏻🦼,豈不美哉🕓。另方面,影印的書也大行其道🛍️。再加上高年級同學把用過的書低價出讓(貼有小廣告。寫有地點和時間及價格)。這樣一來,圖書館也不擠了🏊🏼,書也不緊張了。後來😘🎂,不少同學習慣於晚上到茶館去消磨時間🧑🏻⚖️🏄♀️,有看書、討論問題的📵,也有聊天🧝🏼♂️、打橋牌的。我們幾個迷上橋牌後🤵🏻,幾乎每天都打,差點兒就像現在學生上網吧了⛹️♀️。但是王浩並不像我們那麽著迷。當然如果少了他,可以找別的同學。學會打牌已是二年級以後的事🦁🐟,那時熟的同學很多了。

熟悉的同學多了以後,我們常常在午飯後到宿舍區北面的籃球場去打籃球(那時我們沒有想過飯後馬上打球對消化系統不好),參加的人有張濟舟👮🏼♂️、陸以信(他們兩人是最熱心的)、王浩、王景鶴、洪川誠等🔼,更多的人名現在想不起來了🕵🏻♂️。我每次都參加,因為投籃比較準🐂,他們也很願意有我參加,特別是比賽時🚣🏻♀️,可以說我是不可缺之隊員👰♂️。除了打籃球以外,我還很喜歡玩單雙杠,雙臂引體向上能作17次。後來經過苦練🙆🏼♂️,能夠單臂引體向上了📬。這一直保持到我到應用物理所時。

我們上二年級的時候𓀒🫎,日機的轟炸日益頻繁👃,學校只得把上課時間改為早晨七點到十點,下午三點到六點。中間的時間🥴,多半時候是“跑警報”,就是躲轟炸。我們很多人都是往北邊的荒山上跑𓀈。那荒山坡上有許多荒墳☦️,有時也有很小的小山洞(約一平方米)。在那種躲轟炸的情況下,讀書也靜不下心來。於是打橋牌就熟練起來,並上癮了。那時熟的同學已不少,很容易湊四個人🤞🏼👔。打橋牌成了我們消磨時間的主要方式🤹,也成了我以後不用功學習的重要因素之一。

在昆明的那些年裏🔰,到大觀樓🧑🎨、西山去玩,是我們很喜歡的一種活動👩🏼🌾。一是喜歡那清澈見底的昆明湖水,在裏面可以遊泳🐨、劃船,二是喜歡爬西山💇🏻🤴🏼。從大觀樓上船劃出去👳🏻♀️,一直劃到西山🦅,然後上到龍門🌦👨🦰,欣賞那一整座巖山雕成的藝術傑作,感嘆那為了最後一點小缺陷而投江自盡的完美主義。有時我們不劃船回大觀樓🍗,而是從西山步行回校。我和章锜、王景鶴去的次數多。王浩因為很用功,這種費時較多的活動他不大參加。周光地喜歡步行✦,有時候也和我們一同去西山。但他喜歡獨自行走🍼,帶著“鍋饋”,走很長時間,也不知是去哪裏。

我和周光地都喜歡看星座🆙。這其實是為了消遣🪂。昆明天氣特別晴朗,經常萬裏無雲,而且基本沒有冬天🍷。有一段時間⛑,幾乎每天晚上我們都在辨認各種星座,最後達到能夠認出有名的那些恒星👳🏼♂️,行星就更不在話下了✌🏽。可惜現在我已忘得差不多了,只能認出大熊星座、小熊星座、獵戶星座等少數幾個🙋🏻♂️,另外有天狼星🍬,織女星🤵🏿♀️、七姐妹星等✴️。現在眼睛壞極了,恐怕連這些都看不清了。可能由於看星🏊🏽♂️,我的眼睛的近視🖌,四年裏一點也沒有加重。回想起來🤶🏿,當時這種活動對我的人生觀影響不小。其結果有好有壞⏏️。好的方面是我把人生看得輕了,覺得在浩瀚的宇宙中,人連一粒灰塵都不如的渺小💢,任何事實在都不值得去計較,名利思想淡薄了。壞的作用則是✦,我更覺得有無成就無所謂👩🏼🦱,不如隨心所欲🛝,愛怎麽做就怎麽做,無需為功課辛苦。這是為懶惰找到借口。對於天文,倒是有了更大的興趣❄️。因此四年級時,我選修了天文。教師是戴文賽,可能他剛回國,沒教過書,所以教得不好。講課有點索然無味,那點興趣也就隨之消失了。

我們剛到昆明的時候🎲,電影院很少,我知道的只有一個大眾電影院🚶🏻➡️,常演美國電影,但既沒有譯音⏭,也沒有譯文,唯一的辦法是有一個人在樓上講解,有點像同聲翻譯,講的還是雲南話👨🏿🦰,常有翻譯錯誤🦨。這時會有個別看電影的聯大學生笑起來,甚至重復他的錯誤⚽️。那講解員就會惱羞成怒,公然用粗話罵起來。因為翻譯的低劣,聯大學生興趣不大,去的人就少了。

後來在南屏街修了一個比較現代化的南屏電影院🟨。老板娘叫“劉太太”,顯然很有錢🧘♀️,據傳是個軍閥的老婆🌇。電影院比較像樣⛹🏼♀️,電影也有了文字翻譯(中文字幕),因此聯大去看電影的人很多👨🏿🦱,昆明其他人去看的也很多。買票很難,全靠擠入購票人群的本領。我總是和王浩、章琦、王景一起去看,買票就靠我了🧑。我把眼鏡和鋼筆(這兩樣是讀書不可或缺的東西)交給他們,就開始往裏擠。我的竅門第一是要去得早,第二就是靠墻溜邊往裏擠,因為買到票的人都從中間擠出來,所以溜邊就不會和出來的人流對擠。我多半是能買到的🧚🏻♂️。四十年代的那些有名的電影在那裏看的最多🤾🏿,如《魂斷藍橋》《蝴蝶夢》《北非諜影》,等等🕌。

我們看電影有固定的三部曲🧜♀️🧑🏻:一看電影、二吃蒸餃、三洗淋浴。這三部曲把一個下午都占了🪳,所以要趕上那個下午大家都沒課才行☸️。再說也要花錢,所以也要幾個星期才能享受這麽一次👆🏽。

進聯大以前我對音樂的接觸很少,高中時代的朋友們也如此。我雖然認識五線譜,擁有一本One Hundred and One BestSongs ,但不會唱升半音或降半音,可以想象唱歌也是很難聽的。到聯大後,有一天看到布告說在某一個院裏放送交響樂,那是我第一次接觸到交響樂,只覺得許多樂器在一起演奏,很長,聽不出所以然來。後來有人組織到一個教堂去聽交響樂👲🏽,有人講解🦶🏽,第一次是講貝多芬第五交響樂🛌🏿。我從此對交響樂大感興趣⚱️。以後有這種聽交響樂的機會🪫,我一定去💂🏼♂️。記得第二次放送的是柴可夫斯基的第四交響樂👶🏽,同去的人有陸以信、王浩等➾。漸漸迷上了交響樂。

許少鴻西南聯大研究院時期留影(1945)

抗戰勝利以後👳🏻,回到北京👱🏻♂️,處理的唱片堆積如山,我還買了一些帶回福建老家。有人買了一個唱機,還是那種帶搖柄的老式唱機。我和沈克琦、陸以信、孫世錚等常聚在郭沂曾那裏聽唱片,因為郭那時已經是講師👂🏻,有一間比較獨立的房間🤾🏼♂️。聽過唱片後,郭還有時給我們講點解放區的新聞👆🏻。在北京這個階段🤙🏿,反碰到沒聽過的交響樂,就要聽一聽🧙🏽↪️,而且對聽交響樂還特別用心。有時會隨便放一段,互相考一下😜,說出是誰的什麽作品。

許少鴻(1921-2010)🦓,福建海澄縣(現龍海市)人。物理學家。1943年畢業於西南聯大物理系,1944年考取西南聯大研究生🖐🏻🚓,1948-1950年美國哈佛大學、德州農機大學研究生🥊。1950年起先後在中科院北京物理研究所、中科院長春物理研究所、上海科技大學工作。畢生從事發光材料🆗、器件的研製及其物理過程的研究🤙🏿。和黃有莘一起建立中國第一個發光實驗室和我國第一個發光專業(中科大物理系)。研製成第一代固體平板式光源和顯示器🌜,後期研究工作主要是稀土發光材料🩷、有機和無機電致發光薄膜,以及與發光效率有關的物理問題☺️。