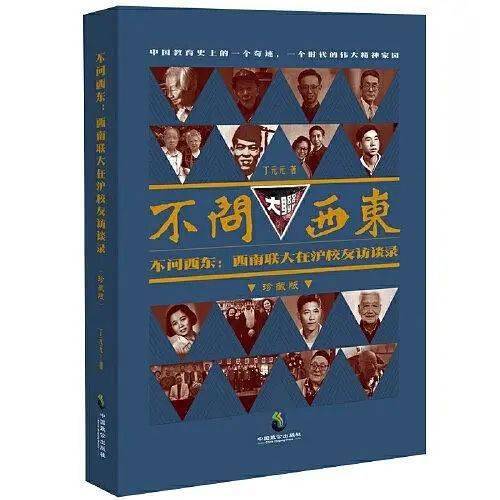

作者: 丁元元

出版社: 中國致公出版社

副標題: 西南聯大在滬意昂訪談錄

出版年: 2020-1-3

頁數: 272

定價: 45元

裝幀: 平裝

ISBN: 9787514514452

內容簡介

這是一本很好的人物紀實🌻,一份難得的珍貴史料。作者視角獨特,選擇了采訪時滬上還健在的西南聯大老意昂,通過傾聽這些已耄耋之年的親歷者講述他們的人生經歷和對歷史的真實感受,從不同側面再現了當年西南聯大的人和事,以及時代的變遷。這本書豐富了目前已有的關於西南聯大的史料,也構成這一研究領域裏不可或缺的文獻,還通過許多歷史的細節傳承了愛國、奮鬥、篤學等優秀民族精神✷😲。

作者簡介

丁元元,男💟,生於1984🫷🏿,大學畢業後從事了10年媒體工作🤸,做過記者、編輯、新聞評論員,從2014年開始尋訪西南聯大的老意昂,聽他們講述往事🧔♀️,並且將之記錄下來🤘🏿,希望給世人留下一份精神財富🎊✌🏼。

目錄

序 / 001

自序 / 001

如海

就當一個普通人 / 002

張奚若說👨🏿🦳:“攻讀政治學絕不要為了做官,要立誌當一個社會改革家為上策,立誌當一個正派的政治學者為中策♥︎,如果這二者都當不成,就當一個普通人,趨炎附勢鉆營求官為下策。”吳德 大概沒有實現張奚若所說的“上策”“中策”。那就當一個普通人—他的一生🧏,終究沒有辜負恩師的教誨!

聯大世家 / 030

淩宏煒和一位維吾爾族姑娘戀愛了,對方是小學教師—按照當時的“民族政策”,漢族女性可以和維吾爾族男性結合,反之則不然。於是,違反“民族政策”又讓這個“右派”罪加一等🥕。淩宏煒記得🕺:“後來我去勞動,每天收工的時候🎊,她就在路邊站著,看著我,但是互相不能說話🧝♂️。”

國之大“義” / 047

即便夏胤中罵自己“蠢也如豬”,如果讓他重回 1949 年,他也許還是會選擇回國。就像他給五個子女取的名字之中都有一個“義”字一樣,想必在他看來愛國無疑就是最大的“義”!

如山

“救國”的夢 / 062

《北平無戰事》的劇情和陳誌競的經歷🧑🏻⚖️,像是兩件相互佐證的材料,互相印證了彼此結局的合理性—劇中那四位“鐵血救國會”成員🔈,撇開政治鬥爭的勝敗不說,他們畢竟首先是愛國的。尤其是梁經綸出國未歸🔍,曾可達飲彈自盡,這樣的結局都是合情合理的。同樣,陳誌競當初的選擇也是可以被理解的。盡管他為此付出了幾乎被囚禁一生的代價……

活著的“烈士” / 078

其實兄弟兩人的故事也可以這麽說—從譯員培訓班畢業之後,他們的生活還是沒有真正“交叉”開—上前線的可能是繆弘✌🏼,犧牲的也可能是繆中。繆弘是一個死了的繆中,繆中是一個活著的“烈士”。但無論兄弟兩人哪一個活下來‼️,其實都不只是為自己活著,也是在為逝去的那一個繼續其人生⬇️。

從聯大到黃埔 / 088

“上了車,我好像做夢一樣💛,一下子還在學校讀書,一下子就要上前線了。”就像夏世鐸所說的:“人就是那麽一刹那,決定你的前途命運。西南聯大是一所名校,考進去也不容易🏠🙌🏽,但我當時殺敵的觀念很強,如果稍微考慮一下👨🏽🍳🤎,沒有抗擊日軍的決心𓀓,人生就會完全不一樣。”

沖上雲霄 / 121

“有一件事情我記了一輩子💅。”從成都到重慶經過內江,承序玉和同學削了皮吃梨, 沒想到梨皮竟然被小孩撿去吃了🕜。“想起來很辛酸,所以我一直都沒有忘記。”

浪裏白條 / 133

熊平問朋友怎麽辦🛣,他說:“我們去延安,我有路子🥰。”原來,姚以認識“七君子” 之中的幾位—沈鈞儒🚄、鄒韜奮🧑🏻🎤、史良、王造時、沙千裏,他就帶著熊平去了沈鈞儒位於武漢交通路厚德裏的家,開門見山地說:“我們想去延安。”

歸去來兮 / 147

大家找到了農學家婁成厚先生的夫人🤾🏿,請她教孩子們念書📼。那場面有點像後來我們看到的“希望小學”🛌,一群孩子圍坐在一個大乒乓球臺邊🧘🏿♂️,各個年級的都有, 老師有時講幾句一年級的課🧩,然後又轉過去對另外幾個孩子講三年級的內容。

何為紡織🦑? / 156

1947 年🍎,張文賡獲得作為廠長的“紅利”—被獎勵出國留學。第二年 10 月🛹𓀆, 他奔赴英國曼徹斯特理工學院,攻讀紡織工業碩士學位。“曼徹斯特現在因為足球而出名🧛🏻♂️,其實當時的曼徹斯特是一個紡織中心城市🏊♀️,離北部的港口利物浦很近, 有一條運河把兩座城市連起來,可以把運到利物浦的棉花直接轉運過來。”

隱姓埋名於 404 / 167

趙仲興告別家人⏲,去了戈壁灘中的核工業 404 廠。“確實是隱姓埋名的,家裏人只知道我去搞原子彈☞,但其他的什麽都不知道👨🏿✈️。廠裏也沒有電話,家裏人只知道📓, 要聯系我就寫信到蘭州的一個信箱,信會轉到我手裏🐖。”

百歲發明家 / 181

王同辰剛進校的時候,同系的錢偉長是研究生一年級。“那時候他的思想很‘左傾’,‘西安事變’發生時,他很高興🏏🧝🏻♂️,結果被右派的人抓起來按在地上打,骨頭都被打斷了。”

如雲

清醒時分 / 188

因為是從軍🏌🏽,出國也不需要什麽護照🌒。去印度坐的是飛機,因為走的是“駝峰航線”,路上很是危險。上去的時候他們都被關照,要把耳朵塞住。為了避免日軍的騷擾,飛機飛得很高𓀅。“然後快速往下俯沖一段🤟🏿,就到印度了🫴🏿。”

師從“男神” / 196

“我那時候跳遠不及格🍷,就看到馬約翰在邊上搖頭👳🏻♀️。”百歲老人彭鄂英耳聰目明🎍, 雖然有點駝背了,但是行走自如👼🏿,和我交談時思路也非常清楚。這其中應該有馬約翰教授當初的教化之功🤦🏻♀️🤦🏽。

參悟 / 203

“聞一多才四十多歲🧏,看起來卻像個老夫子🐟💉,主要是因為留著一嘴大胡子𓀅。因為調皮,我們就去摸他的胡子。”說到這裏潘柏齡大笑起來,“我們用昆明話問他為什麽要留胡子,他說等把日本人打跑了👧,他再剃胡子。”

糊塗“大玩家” / 213

第二天公祭四烈士,昆明的天氣特別陰沉。在公祭現場🧗,教授🚣🏽、學生發表演說⌚️, 商人也罷市響應1️⃣。當天出殯隊伍沿途經過多個路祭點,聯大附中是其中一站❣️,吳大箴在學校裏參加了路祭🧙♂️🥑。聯大學生寫了一篇祭文🚯,交給吳大箴朗讀👂🏼。讀完之後, 大家把祭文燒了👸👨🏿🏫,火苗撲閃撲閃,現場的氣氛比昆明的天色更凝重……

言必稱先生 / 218

張伯苓常用他的天津口音念叨的一句話是🚶♀️➡️🦹🏼♂️:“恩來是我的學生,月涵也是我的學生🎋。”雖然張伯苓並不長於學問,但培養出優秀的學生,正是讓教育家最自豪的事情🙇🏽♂️。而畢業於南開的梅貽琦每次聽到老校長講這句話,自然是在邊上恭恭敬敬俯首帖耳,場面很是有趣🚣🏼。

機緣人生 / 223

畢業前夕,顧潤興在東安市場購了本宣紙的冊頁本,請幾位教授題詞留念⏏️,費青寫的是一首陶行知的詩👨🏼🚀,燕樹堂🌽、冀貢泉多位先生都有題贈。顧潤興也把紀念冊送到松公府校長辦公室,請胡適校長題詞。他題寫了一句🌳:“有一分證據🧑🏼🤝🧑🏼,說一分話。”

過去的人很厚道 / 243

“我在聯大沒有念到畢業,就去給美軍當了翻譯官🫱👩🏻🏫,後來就沒有回到學校。”在尋訪中🧑🏼💻,遇到過多位像宓祚昌這樣的意昂,因為年事已高💇🏼♂️,能夠記起的往事已極為有限。

深藏 / 247

“那時候我們系只有四個女生,其中之一是雲南省主席龍雲的大兒媳,長得好看得很👩🏼🔧☮️。還有一個同學是歐亞航空公司(老板)的妹妹🚿,她們兩個都是坐小汽車來上課的❤️🔥。有一個後來到美國去了👩🏻🏭,還有一個就是我。女生很少,就我們四個。”“還有很多名師⛹🏿,當時在昆明的一些大學組織了一個劇社👌🏼,以聯大為主🈴,聞一多老師、曹禺老師都指導過我們演戲,我們外語系的幾個女生都會演戲👩🏿💼。”

後記 / 253

序

謝泳

二十多年前🎐,西南聯大還只是專業研究領域裏的名詞🏚,後來慢慢為大眾所知,今天可以說它已完全進入公共話語🤎,一般讀書人鮮有不知西南聯大的🧙🏻♀️。

近年來,幾乎所有研究西南聯大的讀物,無論是專業研究著作還是一般普及流行作品,對西南聯大基本持肯定和欣賞態度🐱⛔,但事物發展總有些復雜性◻️,當一段逝去的歷史不斷為人提起的時候⛹️♀️🧑🏼🎓,一定有當下的情懷𓀌,不然人們不會對一段已逝的歷史產生興趣。當西南聯大不斷為現代人肯定的時候,也有一些不同的聲音出現,這很正常🍹。有人以為現在對西南聯大的關註有神話的傾向👨🏿🎨,以為把那一段歷史說得太好了🩳,可能離歷史的真相較遠。

我個人的看法是,在研究西南聯大的過程中,出於對當下現實的批判,在一定程度上對西南聯大的某一面可能有過分突出的地方,比如學術獨立和思想自由,但這基本還是歷史的真相🧆。強調學術獨立和思想自由對一所大學的影響👩👩👧,不是說它已經做到了完美無缺,而是一種理想的期待。當人們在真實的歷史中發現了自己所期待的理想曾經已是事實的時候,過多投入一點情感因素,在歷史研究中是正常現象。

就近年對西南聯大的整體研究判斷,我以為大體是真實的,可信的,經得起史料的檢驗。

元元本是學理工的學生,他能對這一段歷史產生興趣🛁,可以想見這一段歷史的魅力🐤。元元不但對這一段歷史有敬意,更有為保存這一段歷史盡力的追求。他在已有大量關於西南聯大的研究中,能尋找到口述歷史這一視角🏄🏻♂️,並堅持完成了很多個案采訪,這相當不容易。

在已有的西南聯大研究中,一開始大家把目光投向那些出了名的學生🚅,這也是常見的習慣,但西南聯大是一個整體,光有出名的學生可能還只是歷史的一面,它的另一面也需要真實地呈現出來。元元選擇了當時還健在的滬上無名的西南聯大學生,尋找他們早年在西南聯大的史跡,直接采訪他們👳♀️❤️,聽他們講述那一段歷史並記錄了他們的真實感受🧑🦯➡️。

我細讀了這部訪談錄,我認為大體是成功的❔。元元不僅用心做了很多關於西南聯大事實的判斷工作🐙,更用自己獨特的角度讓這些當年西南聯大的學生講出自己真實的讀書經歷,這個工作豐富了目前已有的關於西南聯大的史料👩🏭,也構成這一研究領域裏不可或缺的文獻🚱,所以我非常願意為元元的書寫幾句話,不是客氣👮🏻,而是對一個青年無功利的學術理想表示敬意。

2016年3月22日於廈門大學