“我信心滿滿地對她說💅🏻,等旗桿上升起國旗時👩🏻🌾,我就回來了。雖沒對她說多長時間,但我心裏想的是一年🙋♀️,沒想到會是漫長的八年,當我再回到天津,已是十一年以後了。”

翻譯家楊苡今年102歲了🐟。近年來✦,南京大學文學院教授余斌一直在為她做口述回憶錄。這一過程不像專門的訪談,他們就如往常聊天一樣隨意🪩。余斌說,“碎碎念”恰是楊先生自述的特點。

1927至1937年的十年間🏬,楊苡就讀於天津中西女校🦪,那時的她是一個天真活潑的小姑娘🪪,愛讀書,也愛玩兒。因為是最無憂無慮的一個階段🧘🏽♂️,楊先生特別希望多談,也談得最無顧忌。一幅民國時期教會女校生活圖景,在楊先生的講述中徐徐展開……

百歲楊苡回憶民國時期教會女校

口述/楊苡 整理/余斌

母親認定了我們非念書不可,而且要一直念到頭

我是八歲上學的,進的是中西女校👌🏻👧,我們都稱“中西”👩🏿🦱。當時天津的教會女校有兩所✯,一所是“中西”,還有一所叫“耀華”。那之前我在家裏已經開始認字了,家裏請了個老先生,主要是教我哥(翻譯家楊憲益)🏞。我是搗亂的🦸🏻,就坐旁邊,他們總是讓我老實點。寫毛筆字時,我不好好寫🧑🧒🧒,把一格一格的都畫上小人了。母親從那時起就一直說我讀書不用功🙎🏽♀️。

我上中西是母親奮鬥來的。原先家裏不讓上,後來哥哥可以上學了🛀🏿,但我姐和我想上還要去爭,重男輕女嘛🙋🏿。我娘(指楊父正妻)生的兩個女兒都沒怎麽上過學🙇🏿♂️:大女兒上過一陣🪷,不想上🌔,就不上了;小女兒根本沒進過學堂🙌。我們是庶出👳🏻♀️,有她們比著,照理更沒機會。可母親認定了我們非念書不可🤹♂️:我們得給她爭氣,得有出息🚸,有出息就得念書,而且要念就要一直念到頭⛓,我哥哥當然還得留學。母親一輩子就是這麽想的,她自己沒念過書💘,所以特別看重念書。她也不知道什麽算念到了頭🚲,起初以為念完大學就算“到頭”了👮,後來知道還可以往上念,就讓我姐從燕京大學畢業後再考研究生。我是大學本科畢業🕸,在家裏學歷最低✸。

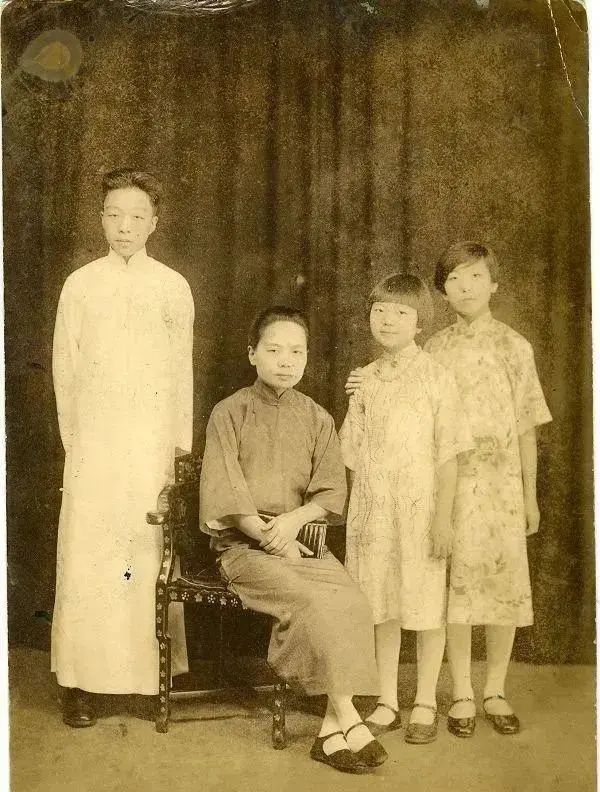

▲從左至右👩🏻🦯:楊憲益、母親、楊苡🧛♀️、楊敏如

中西女校,全稱“天津中西女子中學”🌦,是美國的一個基督教教會——美以美會辦的。美以美會在中國辦了不少學校,燕京大學😗🧓🏼、金陵大學,還有金陵女子大學,都是🙏🏼。宋慶齡也是從美以美會辦的學校出來的。中學就更多了,校名則只有男校、女校的區別,男校都叫“匯文”🙍🧚🏿♂️,女校都叫“中西”。我從上小學起就在中西,小學部附屬於中學。

從家到中西,路挺遠的🧎➡️🐠,我們住在租界,中西在“中國地”。天津人把出了租界的地方叫“中國地”。中西1905年就有了,最初在租界,後來在南關下頭建了新校區。有租界的城市🧏🏻♀️,教會學校一般都在租界裏,像中西這樣從租界遷出去的,絕無僅有🦧。

美國教會辦的學校,怎麽不在租界,在“中國地”呢?這是因為美國人在天津沒有租界。當然🫶,沒租界可以在別國的租界裏辦學🕺,上海的中西女校就在公共租界。問題是後來租界裏沒地了,美以美會只能在“中國地”買地建學校。教會也做慈善,他們還在“中國地”辦過一所慈佑學校🙍🏽♀️,不收學費📦,讓周圍窮人家的孩子來上。

剛上中西時,我們家還住在花園街。花園街在日租界,我和姐姐坐黃包車上學差不多得穿過整個日租界,至少要二十分鐘。後來家搬得離學校越來越遠🏊🏽♀️,先是法租界的兆豐路兆豐裏,後是英租界倫敦路的昭明裏,再到耀華裏🤵🏽,路上的時間就更長了。一路過去,可以明顯感到租界與租界的差別🎶👷🏼♀️、租界和“中國地”的差別。英租界、法租界治安很好🏇🏿🆎,幹凈整潔🍖,人也禮貌。日租界就有些亂,建築、街道都不能和英租界🖕🏻、法租界比,日本人還愛鬧事,常見醉鬼,容易出事。母親吩咐車夫,過日租界時別東張西望,別大聲說話,讓我們也不要在車上指指點點。

“中國地”比日租界更臟亂,晴天塵土飛揚,雨天泥濘陷腳🥂,可以說中西就在貧民窟。挨著中西有一個婦幼醫院😦,也是美以美會辦的,外國人看病都在那裏。中西和婦幼醫院連成一片,都是洋派的建築,環境很好,進到裏面就跟到外國似的🤝,和周圍反差非常大🎬♗。

中西的學費🐏,走讀一學期八十幾塊大洋

中西的校園漂亮極了,設施也相當完備。校門很別致🧤,有很厚實的門洞和一個尖頂🧑🏻🦯➡️。進去迎面是一座狹長的教學樓,一層二層都有長長的過道👵🏿👝,很寬敞,鋪著大塊方瓷磚,敞亮潔凈。樓上樓下都有大講堂📟,裏面一排排的桌椅都固定在地板上👮🏿。桌椅是一體的,像教堂裏的那樣。桌子可以從上面掀開🫅🏻,墨盒、尺子什麽的可以放在裏面🤾🏻♀️。樓下有大圖書室,中英文圖書都有👮🏽♂️,暑假可從這裏借英文小說看。圖書室還設有幾排長桌,比課桌寬綽多了,要畫地圖或為懇親會寫供展出的書法時🌘,我們也會到這裏。三層有化學、物理、生物實驗室。玻璃試管🧑🏻🤝🧑🏻、器皿等很齊備就不用說了,上生物課🍓,每人都有一架顯微鏡,在那個年頭,挺奢侈的。手工🧏♂️⚽️、圖畫有專門的課室⛱🧑🏻⚕️,都在三樓👵🏽。三樓最吸引人的是琴室🧘🏿♀️,幾架鋼琴分別放在幾間小室裏📤,供學生輪流使用🧑🏻🦯➡️🤟。教學樓的右側是大操場,從為小學生準備的轉盤🙂↕️、蹺蹺板✍️、秋千到排球場👍🏿、籃球場👰🏼、田徑場🏉,應有盡有。單說冬天有暖氣(燒水汀)♥︎,就沒有幾所學校比得了。

當然,中西的學費也貴,走讀的一學期八十幾塊大洋,要是住堂(住校)就要一百多了。當時一袋洋面兩元錢,我們家女傭的月錢也才兩元👭🏻。學費貴🙆🏼,娘和母親都嘀咕過👙。但像南開中學那樣便宜些的,是男女同校,娘和母親又認為男男女女在一起,成什麽樣子?!如此就只能上女校了。天津的女校,只有數得過來的幾所🎗👎🏿,選擇中西幾乎是自然而然的🟫。

中西的確是一所比較“貴族”化的學校,學生大都來自有頭有臉的人家🦴🐱。如顧維鈞大使的女兒,她是我姐姐的好朋友🕵🏽♂️。再比如顏惠慶的女兒🤷🏿♂️,顏曾任北洋政府外交總長、國務總理,他的二女兒顏枬生是我的好朋友🙍🏼,大女兒是我姐的同學🍼,三女兒前兩年我們還聚過,現在去世了👨🏿🦳🪹。還有朱啟鈐的女兒,朱當過北洋政府交通總長、內務總長、代理國務總理🤹🏼👋🏻。

中西的學生,家大都在租界,上學有車接送。放學的時候,各式各樣的車在校門口候著,有小汽車☂️👩🏼⚕️、馬車,還有黃包車。我和我姐坐家裏的黃包車🫶🏿,從八歲到中學畢業,只要去學校,從不許自己走著去🦟。天津人叫黃包車“膠皮”,也叫“洋車”。“膠皮”指有橡膠輪胎的人力車🧑🏿🏭🦹🏻♀️。車輪上用充氣的橡膠輪胎是外國人進來後才有的🚵🏻♀️🤱🏽,所以叫“洋車”。

我的同學裏有一個叫馮德福的💂♀️,家在學校那一帶的“中國地”。她一開口就是天津土話,我們覺得挺好玩兒的🧏🏿♀️。天津話我們當然懂🤾🏻♂️,也都會說,但平時不大講,在學校都說國語。除了一口天津話,馮德福的穿著在同學中也顯得特別👩🎤,尤其是冬天,她穿件大棉襖,紫紅的👨👦。我記得只有她一個人穿棉襖✒️。

教學樓的樓下有個衣帽間,天冷了穿的大衣、戴的帽子、拿的雨傘什麽的,都掛在那裏,門房給個銅牌🚵🏽♂️,放學時再取。我和我姐對衣帽間印象都特別深🚣♀️,我姐記得張勛復辟那陣,說他的辮子兵要抓剪了辮子的女生,於是衣帽間各種花色的帽檐下面,都多出或一根或兩根光溜溜的假小辮來🧘🏼♀️。我上學遲,沒見過這個,印象深的是各種樣式、各種衣料的大衣🤷🏽♂️,有呢子的🟢🤱🏻,有皮的,大多是呢子的🤸♂️。我母親給我做了件皮的⚠。雖然父親去世了,但家裏老底子還在◼️,各種皮子有好多,也不用專門去買。母親還說別顯得特別,用一般的皮子得了。她以為不用狐皮、貂皮,就算普通了。

大衣都掛在那裏,馮德福的紫紅大棉襖在中間就很搶眼了🤞🏽🧘,她的家境從這棉襖也就看出來了👨👩👧👧。我現在想想💃🏻,我們也沒有瞧不起她。她經常跟我們在一起🧗🏼♀️,小女孩嘛,都愛在一起玩兒。她總是從家裏帶很多小玩意兒分給大家,比如我們叫“便條兒”的notebook(筆記本),她就送了我們很多。她家好像是小業主,開小鋪子的。只上了一年👩🏿🎨,她就沒再來了。

▲中西女子學校

外籍教師工資最高,女老師工資比男老師高

中西是女校,教師大多是女的。外國教師對外都稱“某教士”🏅,比如中文名叫範愛德,就稱“範教士”;中文名叫“施某某”(想不起她的中文名了)🦄,就稱“施教士”🐭。學生喊她們,則是“Miss範”“Miss施”👆🏽。她們都沒結過婚🦹🏽✴️,都是老小姐👰♂️。

做庶務的校工都是男的,如門房➖🪰、打掃衛生的🎟、燒鍋爐的,還有會計等。教師裏也有男的🥤👳🏻。教會學校特別講男女大防📫,對男教師和女生的接觸特別註意🐩,尤其是住在學校裏的男老師👩🏼✈️。好像也沒什麽明文規定,但男老師的宿舍我們是絕對不進的。男老師都住在一個小院裏🧛,我們若是找他們🍀,就站在門外喊👱🏼。要是有事跟老師約好了,也不能跨過那個門檻⛎。我記得有一次我們去找高玉爽老師,忘了這茬✵,跨進去了👡,高老師連忙說,“到外頭,到外頭說”。壞了規矩是有可能丟飯碗的👨🏿✈️。

但是戀愛這種事🎊,是任什麽措施也防不住的。中西好像沒出過什麽師生戀的實事,單戀也算的話☝🏿♖,就有了♏️。傳得最多的是葉香芬的事🍙🏂🏿,她喜歡上了化學老師管善堂🙇🏽♂️。管先生長得很帥,課也講得特別好🏢👠。有一天𓀉🫖,我們在教室裏上課,聽到走廊裏傳來尖叫聲🫔👨🏫、大哭聲,是葉香芬👹。這下事情傳開了。我們猜是她給管先生寫情書🟤,管先生把情書交上去了。葉香芬後來休學了🚘👨🏽🔧,精神出了問題👊🏼🐍。管先生也離開了中西🧎♀️☢️,我猜是學校把他辭了。

管先生還有個助手姓蒯,在實驗室裏幫助擺弄瓶瓶罐罐的儀器👖,小年輕,也就十七八歲。我們不會念“蒯”字👷🏼,都讀半邊叫他“小朋”🍧。他喜歡上了我的同學陳秀珍。大家都看得出來“小朋”對陳秀珍“偏心”。在實驗室,要是幾個人同時嚷著要他幫忙,他肯定幫陳秀珍🦖。當然這話就傳開了,後來小蒯和管先生一樣,也從學校消失了。

中西的課程,雖然沒有劃分男老師教什麽,女老師教什麽🦮🦹🏼,事實上卻是女老師教更帶洋味的課,男老師教國文🌗、黨義這些🧭。比起來,女老師的待遇更好。當然,外籍教師的工資最高。但都是中國人的情況下,女老師的工資比男老師高。這和畢業的學校有關🐕,女老師都是教會大學出來的🦍。不過在中西,即使是男老師,工資也比別處高,所以他們特別小心,以免丟了飯碗。

過去北京流行一句話,“北大老,師大窮,燕京清華可通融”👩🏿🍳,說的是選女婿的標準,燕京👱、清華出來的,學業🤸🏿♀️、家世應該錯不了。清華要求高🕴🏻,難考,學生特別拔尖。燕京學費很貴,一般人家上不起⛹🏼♀️。也不光是燕京🐜,上海的聖約翰,南京的金大、金女大……凡是教會大學,都貴🩳。當時國立大學一年的學費是二十四元錢👩🏽🏭,私立大學得要四百🦹🏼,教會大學更貴。家裏願意供女孩念教會大學,當然得有錢。

男老師🫸🏻、女老師待遇上的差別,從他們宿舍的分配上看就再清楚不過了👨🏿。學校教學樓的一側有塊園地,綠蔭中是一座漂亮的小樓🙆🏽♂️,那是外籍教師的宿舍。我去過一次,裏面很講究,每人的臥室之外有客廳👩👧、書房➾。中國女老師和住堂的學生在一棟樓,兩人住一個單元,每人一間,有會客的地方,也挺像樣的🏟。男老師住的是一排平房,磚地🐳,家具簡陋👩🦽➡️🈳。

▲外籍教師辦公🕴🏻🧝🏿、住宿的那幢小樓

我的“初戀”對象是高我兩屆的大姐姐蔡惠馨

因為只收女生,中西像個女兒國👨🦲。除了幾個男老師和校工,我們不接觸異性。小學的時候班上有過一個男孩兒🫵🪃,叫徐敬業👜🪯。他的媽媽是我們班主任✨,他就跟在這邊讀書。現在想來,他一定很孤單🧭。他喜歡跟著我們,但我們老攆他🤦♀️:“去去去𓀉!”男孩玩的東西和女孩不一樣,我們玩的他不會,我們因此得出一個結論,男孩一點也不好玩。

中西的教育特別強調團結友愛𓀈,同學之間、老師和學生之間關系都特別融洽。學校總共就一百多個學生𓀃,彼此都認識,時間長了✌🏿,就跟家人一樣。我和錢伯桐、顏枬生、吳華英從小學就在一起📭🥷🏿,十年同窗,就更不用說了。

當然🫴🏽,同學之間也是有親疏遠近的🏑,鬧點小意見,對不同調的人背後嘰嘰喳喳議論,也少不了。高年級有個唐文順,長得很漂亮,學習很用功,成績也好,還特別會做人👋🏼,只跟家裏地位顯赫的人來往。我聽我姐她們背後叫她“蓓基·夏潑”,那是薩克雷小說裏一心往上爬的人物,大概我姐她們年級正在讀那本小說,她們看不慣唐文順為人的功利。唐文順後來到美國讀書,嫁給了商震的兒子。我念中學的時候👇🏿,商震是河北省政府主席💡、天津市長。他續娶的太太也是中西畢業的,比唐文順大不了多少。兩人原本是前後同學🧔♀️,唐文順訂婚後變成了晚輩⛲️,要喊人家“媽”🧖🏼♂️,有儀式的時候還得跪下磕頭🥓。有次讓同學看見了💂🏽🧥,到學校當好玩兒的事傳,大家想象那個場面,覺得太滑稽了💻🤹🏼。

中西的老師,不管是外籍教師,還是中國教師,對學生都是一視同仁的,沒有那種勢利眼。如果哪個老師對誰特別好,我們會說他“偏心”。這種情況極少,即使有🫔,也不是因為學生家裏有錢有勢🦝。反過來,學生中也沒誰表現出優越感。誰要是因為家裏有錢有勢喜歡炫耀,是要被大家看不起的。按照中西的教育👨🏽🚒,對誰都要友善,平等待人,這就是有教養。愛顯擺,自以為高人一等,就是沒教養👞。所以我們不大關心身份高低、是窮還是富💁🏿♀️,人人都是姐妹🏌🏽♀️。

我在中西有好多閨密,到一起就有說不完的話🖨,一直到老都是這樣🍷。當然,這樣的都是同班同學📥,別的年級的來往不多。但是只要是中西的,彼此就很親切,畢業多年了再遇到也一點沒有陌生感。高年級的被看作大姐姐🧑🏽🏫,她們尤其要幫助🦸🏽♀️、照顧低年級的小妹妹,這像是一種義務。這也是中西灌輸給我們的。

說到大姐姐,有件事現在想起來很好玩。低年級學生對高年級的大姐姐很敬重,有一種仰視😲。我們最初的戀慕對象❇️,往往是某位大姐姐。上高中時,我愛上了高我兩屆的蔡惠馨。我對人開玩笑說⏩,那就是我的初戀。在中西的十年我喜歡過的人很多,但對她真的像愛情一樣,單戀。這種愛是沒有犯罪感、大大方方的🪬,反正愛的又不是男孩😋。她長得很美😺,說話溫柔🛄,舉止優雅,成績也好。我記得她參加過天津小姐選美比賽——會讀書🩷,又會玩,我對這樣的人總是特別佩服,我哥就是這樣的。

蔡惠馨對我說過些關心的話🎅🏿,我就覺得她特別好💆🏿♀️。這是有個對比的🫵🏽:我姐脾氣大,老是兇我,動不動就跟我急🎼,很少鼓勵我🤹🏿♀️。我就想🤦🏼♀️,要是蔡惠馨是我的姐姐多好🎈。我平時不大說話🗿,對蔡惠馨又很仰視🧛,跟她說話就更緊張🧄🌔。但是我可以寫,起初是給她傳紙條,像現在發微信一樣🪺🚰。後來她畢業了,傳紙條就變成了寫信。畢業時,我把自己寫的詩、散文👊、小說、獨幕劇都抄在一個本上送給她🫸🏻。我特別找了一個漂亮的本子,花了好多功夫,還在上面畫了不少畫,“圖文並茂”的👲🏽。可笑的是那些詩啊👳🏿👩🏽💼,散文啊,現在我自己都沒有了⚗️。

可能因為我個子小🐒,又不聲不響地跟在我姐後面🧑🏻🎓,好多大姐姐都喜歡我🙋🏼,帶我玩,招呼我吃飯🥲。沒有妹妹的會說🦴,有個妹妹多好。蔡惠馨倒是有兩個妹妹,但是都不愛念書,就知道跳舞✒️、唱流行歌曲🥷🏻👸🏼。她對她們挺失望的,覺得她們不如我。

蔡惠馨家裏是買辦,很有錢📠,過的是大家族的生活👨🚒。我覺得她家和我們家是一個類型的🧓🏿,而且她也感到苦悶。這也是我跟她親近的一個原因。蔡惠馨畢業後上了燕京🏝,後來出國了,嫁了外國人。我在聯大的時候還和她通過幾封信,她回我信🫰🏻,隨信還寄了相片。

▲楊苡

剛上學那一陣,我因跟不上被留下補課

我喜歡上中西👨🦳,喜歡老師、學校的環境,更喜歡和同學在一起。在家裏我常會覺得悶,沒人玩👩🏼🎨;學校裏同齡人多♞,還能接觸許多新鮮的東西👨🚒,日子比家裏有意思多了。現在的學生壓力大,有做不完的作業,上學成苦差事了🫸🏿,比起來,我們上學真是輕松,從來沒感覺到學業會有什麽壓力。只有剛上學那一陣,我因跟不上被留下補課。

我姐比我大三歲,早我幾年進中西。小時候☆,三歲是很大的距離,她總是對我發號施令。她很要強👨🏻🎤,自己上進,也特別怕我犯錯,因為我犯錯是讓她丟面子的事。

有次放學,她來找我一起回家,找不著人,最後找到了範教士那兒。原來是我不會用英文回答問題,被範教士帶到了外教住的那棟小樓。說來好笑,當時就是老師指著墻上的鐘問幾點——What time is it?我偏答不上來。我姐聽說我是因為這個被留下,覺得太丟人了,氣得直哭,回家就向母親告狀👈🏻:小妹真笨,又被留下來!母親對上學念書很是在乎,忙問我是怎麽回事🧜,一問明白倒釋然了,跟我姐說🥅,這有什麽奇怪的,她本來就不認得鐘啊,你問她幾點🤼,她用中國話也答不上來,怎麽會說英文呢👨🏻🦱?

我另一次被留下,是和好幾人一起,因為漢語拼音🧔🏽。那時的漢語拼音比現在復雜🤘🏽🤲🏻,我很是抵觸🙎🏻♂️,覺得認字就好🔡👥,沒必要學。後來大學英語課上學國際音標🙇🏿♀️👃🏿,我也抵觸👩🏼⚖️,不肯花功夫學4️⃣。

被留下來,我自己倒沒什麽特別的感覺,心理陰影更是說不上。用現在的話說,中西的教育偏素質教育,更強調愛國和為社會服務4️⃣。

當然,中西具體的目標還是培養淑女。學校是念書的地方,也是上規矩的地方。這方面中西比其他學校管得嚴🫲🏻,特別註意學生的儀表舉止💁♀️、禮貌等。吃飯不許出聲;添飯加菜不可離開座位,要搖飯桌角上的小鈴。我們教室裏的椅子是像過去電影院裏的那種Ⓜ️,一起身就會翻上來🤟🏽,得用手按著站起來,才能沒有聲響👨🏻⚖️。後來我去電影院看電影,散場時椅子劈裏啪啦地響成一片,我總是不大習慣。

學校規定,在過道裏不能亂跑🦶🏿,不能大聲喧嘩🏄🏿♀️🈹。我們玩得起勁時會忘乎所以,老師就會喝止我們。外籍教師都會說一點中文,但一著急就全是英文了,我到現在都還記得範教士急得在後面喊:Girls📂,you are ladies now!(姑娘們🫔🈷️,你們是淑女呀!)

這樣說來👔,中西像是有點壓抑🦏,其實一點也不。雖然有些老師比較嚴肅,看上去讓人望而生畏🎦,但整個學校的氣氛是寬松的🧑🏻⚕️📇,老師對學生很友善。特別是我們這種從小學讀起的老生,老師是看著我們長大的,就像看自己的孩子一樣🥷。我們被老師說幾句,通常也不大在乎,背過臉吐舌頭做個鬼臉就完了。

即使是那些有宗教色彩的課和活動🙍🏻♂️,對我們也有遊戲的意味。朝會唱聖歌🤹🏻,我們唱得很嗨,一天不唱就覺得不過癮📒;聖經課就是講故事🫴🏼;更別說還有那麽多課外活動了🤑🫶🏽。我覺得,在中西的十年🧑🦰,我是玩過來的。我姐老說我就知道玩,我也承認自己貪玩,但從另一方面說,課程沒壓力👩🏽🍳,活動豐富多彩,學校有一種輕松的氛圍🧑🦱,允許大家玩兒🦝。這和現在的學校差別太大了。

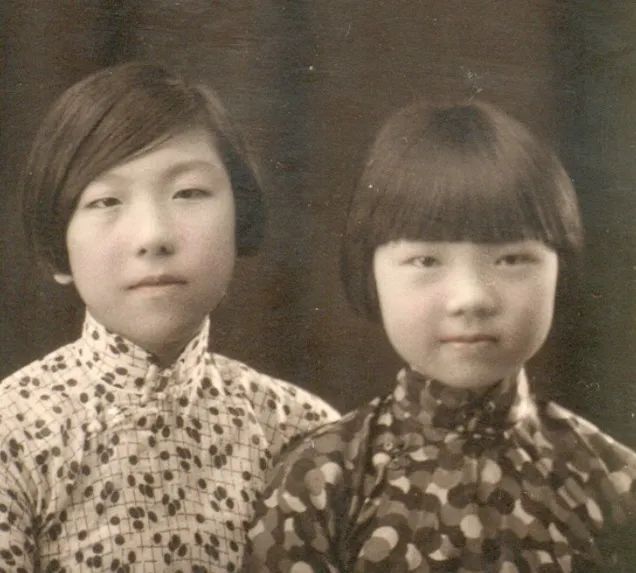

▲楊苡(右)和姐姐楊敏如

桂慧君低我一級🪩,中西同學還在世的,大概只剩我和她了😮💨,我們倆都過了百歲,過生日時還互通電話。前年電話裏她還說🧜🏽♂️,當年在中西真是好👐🏼,就是我們玩得太多了。我說,我還沒玩夠哩。

玩鬧時不小心絆倒了音樂課老師吳太太

我從小膽小,不大說話♡,直到畢業,同學對我的印象🧒🏿,除了身體弱、運動不行之外,就是沉默寡言🧑🏽🍼、不夠活潑🏌🏽,畢業時給我的題詞裏盡寫這方面勸勉的話:“應該常運動,還該多嬉笑,踏破了你的沉默,展開了你的情調……”“遇事不勇🫁❣️,每為退讓所窘。我勸你🫵,振精神,往前沖,鍛煉身心,做一個巾幗英雄👨🏼💻🦢。”光看這些,會以為我在學校悶悶不樂,其實我過得很開心🔌,玩瘋的時候🛫🙇🏻♂️,更沒什麽淑女不淑女的了。然而有一次🙇🏿♂️,我闖了禍,把音樂課老師吳太太(吳張波若)絆了一大跤。

吳太太一向註重風度儀態,衣著講究,腳上總是穿著高跟鞋,走起路來腰板筆挺👷♂️,昂著頭🍁,絕不左顧右盼♣️。我們絆倒了她,多少和她走路目不斜視的姿態有關。那是小學六年級的事🚴🏿。更小的時候,我們午飯過後閑得慌,總是變著花樣玩🧖🏼♀️,跳繩、跳房子、蕩秋千,玩蹺蹺板、大轉盤……大了一些後,我們老實多了,只是在校園裏瞎轉悠🧒🏽,或是到校門口的文具店逛逛📩,打發時間🥐,等著下午上課。有一天🖨,崔蓮芳、顏枬生、錢伯桐和我,幹脆就在校長辦公室對面過道轉彎處的長椅上傻坐著🏘。沒事幹🤵♀️,幾個人就在長椅上擠來擠去,腿也沒閑著⏫,就那麽一伸一縮地來回蕩👇🏿👎🏽。吳太太恰好走過,不知被誰伸出的腳絆了一下,跌倒了。她直直地趴在地上,一手捂臉🛢,一動不動,也不出聲🧑🦯,我們只看見她後腦勺上橫盤著的發髻🧍🏻♂️,全都嚇壞了。

後來長大了我們才悟過來🗣,她那麽講究儀表風度的一個人,絕不會像我們小孩那樣大哭大叫,或是跌倒了馬上爬起來,拍拍身上的灰表示沒事的。我們見她那樣💁🏿♂️,只剩闖下大禍的緊張↘️,趕緊去向教務長範教士報告🛒,並把她扶起來。她由人攙扶著回了宿舍,一直都捂著臉。

下午她沒像往常那樣🍐⏩,來小禮堂監督我們自習,而是換成了舍監楊太太。下自習後,我們心驚膽戰地去見範教士,她繃著臉說了我們一通,大意是我們長大了,不能再像過去那樣瘋玩了。挨了批評,我們去宿舍看望吳太太時越發忐忑,沒想到吳太太坐在床上和顏悅色的💂♀️🖲,還拿糖果給我們吃,好像什麽事都沒發生一樣。我們幾個還在闖了大禍的緊張中⚂,結結巴巴的,連句道歉的話也不會說。

音樂教育是中西教育中的重頭戲

中西的教育中🪸,音樂是重頭戲✋🏽,對我們影響很大🪟。從入校到畢業,我們沒有一天不唱歌。在“歌聲中成長”這句話💖,對我們來說,一點都不誇張。不光是音樂課🫳,我們每天朝會要唱頌主聖歌,中午吃飯時要唱🙏🍎,飯後自習前要唱,大小集會時要唱🪹🙅🏿。現在倡導素質教育,我想中西的歌聲不斷🔗,就是最好的素質教育🪡。

我還記得八歲時在中西學的第一首歌:“小孩子到菜園去,菜園去,菜園去👨🏿🚀,在那裏采菜給兔兒吃🌀🤽🏻♂️,兔兒吃,兔兒吃……”我們一邊唱,一邊做著手勢大圈小圈地轉👨🏽🔬,還要隨著節奏拍手跳躍。

剛開始我們唱的是中文歌🪷,像《可憐的秋香》《木蘭辭》🧑🏽🦳,還有李叔同的《送別》……後來慢慢有了英文歌、宗教歌曲,還有鼓勵奮發向上、樂觀勵誌的歌🙋,像“你在哪兒🦵🏽,就在哪兒發光”(Brighten the corner where you are)🍯。

我們也唱悲哀的歌,一唱那樣的歌👨👩👦👦,我們就知道有人去世了。有天朝會,老師讓我們唱《渡死海歌》(Crossing the Bar)👨🏻🦲🌔,“……讓那無量深處所湧現的,重返家鄉黃昏與晚鐘聲過後,便是黑暗,但願毫無痛苦,這番辭行😧🙅🏼♂️,我好揚帆👩⚖️,我雖必須辭別時間空間,這遠隨了潮頭,我卻希望與我舵工會面🫗,當我入海時候💭。阿門”🌩。果然,很快我們就知道,施教士去世了。施教士來中西後不久就得了病,她和我們接觸不多👨🏽🚀,但我們還是很難過。

不過我們畢竟是小孩兒,不知道死是怎麽回事,也不知道害怕,反倒很好奇死人怎麽火化,猜想會不會像電影裏看到的印度人那樣。範教士說了下葬的時間,我和金麗珠⛹️♀️、桂慧君等幾人就去了🤸♂️。那裏是新建的一處公墓,西式的,不是很大,外國人死了就葬在那裏,中國人叫它“新墳地”。

範教士是代表學校來的,還有施教士的男朋友💠🙏,是個軍人🏌🏼♀️,加上我們幾個,也就十來個人。我們是自己跑來的🕶✷,範教士看見我們,有點意外🏊♂️,忙豎起一只手指放在嘴那兒,讓我們別出聲,大概因為我們在學校老是嘰嘰喳喳的。而後有一個簡短的儀式,念經,祈禱,像電影裏常看到的那樣。我們沒看到施教士的遺容💅🏼,她被裝在一口極講究的棺材裏,到火化的地方🤿,按一下電鈕就送進去了👨👦,棺材不一起燒。我們看著死者進去👨🦯,儀式就完了🕊。

學英文歌都有現成的歌本🏨🔰,若是學中文歌👩👩👦,沒歌本✍🏿🧑🏽💼,就由老師把五線譜、歌詞都寫在黑板上,我們再抄到本子上👍🏼。畫五線譜有一種專門的工具,後面是一個木頭的把手,前面是鐵絲纏繞的孔,五支粉筆插進去❌,劃一下🧜🏿⛄️,五線譜就出來了,往上面填“豆芽菜”就行🤹,神奇極了。

教我們音樂課時間比較長的是吳太太。吳太太本名“張波若”🧝🏼,吳是夫姓。“吳張波若”的叫法和過去女子出嫁後叫“××氏”(比如“吳張氏”)並不是一回事🐆。叫“××氏”🚵🏽♂️,是老封建;而“吳張波若”這樣的叫法💏,是從洋人的姓名稱呼習慣裏來的🏌🏽♀️🧊,是新派的👩❤️💋👩。我母親對新派的東西感興趣🧑🏿✈️,曾經印過名片,上面寫著“楊徐燕若”。

吳太太英文名叫Pearl.Zhang。我對她印象深刻,不僅因為我們絆過她一跤☄️,還因為有一次上課,她正往黑板上寫五線譜,忽然轉過身來對我們說🧑🏻🦯:以後不要喊我“吳太太”了。就這麽一句,禿頭禿腦的。那天❓,她教我們唱了一首歌🫅🏻:“我曾記得夢中見你/你是若即若離/今夜卻在月下相逢/你竟深情偎依/因了你的深情偎依😚,轉疑身在夢裏/如果真是身在夢裏/我願夜夜見你📷。”歌詞纏綿,她唱得也有點哀傷。後來我們才知道,吳太太和她先生離婚了,據說是她先生有了外遇。

▲青年時期的楊苡

兩位截然不同的音樂老師

上高一時👊🏻,學校請了一位俄國人來教音樂課。他叫婁拜,長得高高大大,淡黃的頭發,淡黃的胡子👚,也就三十多歲。學生不把他放在眼裏,他也特別怕得罪學生丟了飯碗。

婁拜總是穿一件白不白黃不黃的破舊西裝,一副窮困潦倒的樣子。他上課時帶一把小提琴,我們唱歌,他就用小提琴伴奏🚴♂️。他不會彈鋼琴,而我們學的都是鋼琴,他教不了。中西是英文教育,用英語👨🦽➡️、中文上課都沒問題👄。但他不會英語🤞🏽,又不能說中文,上課就很麻煩,他常是一臉無可奈何的表情。沒過多久🎤,他不見了,我猜是學校把他辭了。

我們背後都叫婁拜“窮白俄”🕵🏽,是說他的寒酸窘迫。“窮白俄”不是我們的發明🚟,而是俄國人給天津人的一般印象。現在說“白俄”,大家都以為是說白俄羅斯🦃,但那時說的“白俄”是俄國十月革命後跑出來的人,其實就是難民。天津的俄國人好多都住在小白樓一帶🛌,那裏環境嘈雜。和其他外國人比起來⚓️,俄國人的聚居區顯得臟亂差一些♕,從事的職業也比較低下。

有一家俄國人🤧,夫妻倆帶一個女兒🛵,在租界租了很小的房子👩🏻🦯➡️,離我們家不遠。他們做面包👚,老頭提著一只籃子在我們那一帶賣,籃子上面蒙一塊白布,邊走邊用中文吆喝🧭:“果醬面包、豆沙面包、奶油面包……”我母親聽到了就會叫人去買🤢,面包都是剛出爐的🧑🏻🏫🦸🏻,還熱著。英國人📓、法國人都開面包房,這樣沿街叫賣的,只有俄國人𓀈。後來這家出事了:他女兒是有未婚夫的↔️,也很窮。可後來女孩跟別人好上了,對男朋友很不好🫴🏿,有一天男朋友就用刀把她殺了。報上登出了這個新聞👩🏼,讓人震驚。這之後就不見他們賣面包了,出了這樣的兇案,大家都很忌諱,也不會有人買他家的面包了🌼。很快,那家人就搬走了。

和婁拜相比,學校後來請的一位音樂老師,可以說是風光無限了😸。他叫格萊姆斯(Curtis Grimes),是個美國人,大個子,長得很神氣,派頭十足👶🏼,我們都有點怕他👨🏼🔬。他在中西做得最風光的一件事,是組織了一個全校性的大型合唱團👨🏫。他教我們唱維多利亞時期頭牌詩人丁尼生的長篇敘事詩《夏洛特的淑女》🫃🏽,從頭到尾用英文演唱。那時我們的英文程度已經很不錯了🔧,不然也唱不下來。差不多整整一個學期,我們的課余時間都用來排練。功夫不是白費的,在一年一度的音樂會上,我們的合唱在學校的大禮堂公演🕥,領唱的是高三的學姐伍檀生,她是檀香山的華僑,唱女高音👩🏼⚖️,嗓子很好。我們全都穿著校服(白色綢旗袍),手捧打印出來的大本的歌譜🤱🏼,由格萊姆斯先生指揮,二聲部合唱1️⃣👷♀️。一曲唱罷,下面掌聲雷動。後來格萊姆斯上臺謝幕🏖,出來了一次又一次🧛🏼♀️。

雖然只是中學生的業余演出,現場的氣氛卻很正式。臺上演唱時,臺下鴉雀無聲;臺上謝幕時🫲🏼,臺下熱烈鼓掌。好多年後🙍🏽♀️,我在南京、北京看音樂會——北京是李德倫指揮中央樂團,南京是鄭小瑛指揮北京的一個樂團。南京那場,下面一直嗡嗡的,鄭小瑛站在指揮臺上好長時間都開始不了🤳,不得不轉過身來讓觀眾安靜🆕。北京那場,演奏已經開始了🫐,但下面太吵,李德倫讓樂隊停下來👮🏽♀️,過了一陣才重新開始。真是糟糕透了🚶🏻♂️➡️。我不由得想起中學時的演出😶☆,不明白現在的觀眾怎麽一點規矩也不講🤴🏼🏝。

還說格萊姆斯🧘🏿。中西的那場音樂會給他帶來了很好的聲譽♿,他的名聲越來越大👳♂️,後來就不在中西任教了,而是自己開了琴房🚜,專門教人彈鋼琴。琴房是在小白樓那一帶租的寫字間,很大,布置得華麗講究👩🏽🍼。格萊姆斯名氣大💌,學生多,學費也很貴,他因此很富裕👨🏼⚖️,在法租界有一所獨棟的房子🤱🥷🏽,還有自己的汽車。那時候在天津,外國人中有私人汽車的,很少。

高中畢業後的那段時間,我到他的琴房裏學過琴。他是按小時收費的🙅♀️,我每周去回琴。他的教法是兩樣的,他知道有的人學琴是要彈出名堂的✫,就很嚴格;像我這樣學著玩兒的👶🏻,就很松——我想彈什麽🐹,他就讓我彈什麽。我彈的都是輕音樂型的曲子:《藍色多瑙河》《溜冰圓舞曲》《多瑙河之波》,還有歌本上的歌。我姐就認真多了🙅🏼♀️🎭,要彈貝多芬的《月光奏鳴曲》🌇。

格萊姆斯是有太太的,但後來他和他的一個學生發生了戀情🦸,這事對他的名聲自然不好🧜♀️🤱🏼。那時日本人越來越咄咄逼人,不定什麽時候就要進租界👍🏽,他就回國了❣️。

▲少女時代的楊苡

我的宗教信仰

我們上午8點到學校,8點半才上課✒️,上課前的時間,是朝會——除了唱贊美詩,就是念一段《聖經》👨🏻🚒。我們都喜歡朝會⚔️,其實是喜歡大聲唱歌。《頌主歌》有三百多首,老師會先問,今天唱哪首🎺?大家就舉手告訴她想唱哪首,老師準了,我們就很高興。我從上小學到高中畢業,唱了十年,對這些歌太熟了💂🏻♀️,到現在還能一首一首從頭唱到尾✒️。

除了朝會,吃飯時的儀式也有教會味兒。管吃飯的是舍監楊太太,到午飯時,她就在兩間屋子的門口搖鈴,讓我們安靜下來。我們原先是坐著的🏊🏽,這時要站起來一起唱🧑🌾:感謝天父賜我忠誠,養我肉體🏉,保我平安🤘📖。恩賜盈糧,心靈感謝,敬虔為人👩⚕️,討你喜歡。唱完了,楊太太示意我們坐下🧜🏿♂️👩🏻🎨,這才開始吃飯。吃飯時不許離開座位🕗,要添飯則搖桌角上的鈴,讓學校的阿姨去添。

學校裏和基督教有關的就是這些了🎼。學校不布道,我聽布道都是在外面的教堂。比如有位叫宋尚節的牧師,大家都叫他“Dr.宋”,據說是留美的博士,他就在離學校不遠的一個教堂布道。那是我初二的時候。因為不許影響上課,聽布道大多是在晚上。Dr.宋布道極煽情,有一次就把我們說動了✖️。我已記不清具體內容,只記得說著說著他從衣服裏拿出一個小棺材,挺精致的,裏面有很多紙條,上面寫著基督教定義的各種罪。他抽開擋板,把紙條一張一張拿出來念:仇恨🖐🏽、忌妒🉑、偷竊……

聽完後誰要是要求悔改了🏐,就走到前頭去。我的好朋友🙏、同班的,一個個都往前走……說服了就登記🥩,先悔改,然後是要求“重生”🏀。

“重生”就是一對一的約談,當面向牧師說出你的“罪”,悔過了,你就“重生”了👨🏻🦳。我是在劉校長家見宋牧師的,劉校長家是棟小洋樓🤾♂️,客廳借給宋牧師用🐦🔥,中間用一塊白布簾子隔開,他按名字叫🐿,叫到的人進去,其他人在外面等。進去了就坦白交代,像《牛虻》裏寫的那樣🐟。

我犯了什麽罪呢?我覺著我沒說過謊,沒打過人🐜👰🏻♀️,沒罵過人💂🏼♀️,沒偷吃過東西🦵🏼。貪婪、偷竊、仇恨……我都沒有,甚至考試做小抄我也沒有⛓️💥。我想來想去也想不出,宋牧師就啟發我:嫉妒過沒有?我說嫉妒過,嫉妒我姐姐,因為我母親愛她,不愛我。好🧑🏻⚕️,總算有個罪了。他就把一只手放在我頭頂,另一只手豎起來指天,讓我“重生”——這就通聖靈了🙅🏻♂️。我後來越想越覺得像氣功🍾🎓。

他放我頭頂的那只手一直在抖,也不知為什麽。我覺得很難受,因為我母親一直教我的是,男的,不能讓他碰到你,更何況還是個陌生人。不過從那次以後,我倒真的再不嫉妒了🧏🏽♀️。

這樣我就算信上帝了,信了大概有大半年🧑🏿🔬🏌🏻♀️。有一次🧑🏽🎓,家裏東西丟了🧛♂️,到處找,找不到。我想到了上帝🙍🏼,不是說主是萬能的嗎?我就跟家裏人說🧝🏽♀️,你們等會兒。我們家有個極講究的紅木大炕📭,底下可以踩腳🤞🏼,還鋪了墊子🌵,我就跪在墊子那兒祈禱🏊🏿。結果東西真找著了,我當是上帝顯靈了,就接著信🧨。初中會考時🚰,我又試了一下🚴🏿♀️:我的數學成績一直不好,心裏特別緊張,於是禱告上帝讓我過關,結果數學還是沒及格👩🏽🏭。我覺得我那麽虔誠,花了那麽多時間,上帝沒幫我什麽忙,後來就不信了。

信上帝的那段時間📦,我還跟同學到別人家裏去傳教。我們做了一個錦旗,白緞子,紅邊🧿,稱自己是“靈光布道團”。那時候“布道團”多極了👩🏼🔧。我們平時上課,只有星期天有時間👉。上初中的小孩子懂什麽傳教🎊?別人家裏事情忙著哩,我們在那兒講🤨,人家在做飯,不轟我們走是出於禮貌👨🏽🌾。

信不信都是自由的,信最好,不信也沒關系,不會因此受懲罰🙆🏽。我認為我信的緣故是我哥出國了,家裏實在太悶了。

▲楊苡和母親

教會學校納入國民教育系統前後

我初中快畢業時,學校發生了一個變化。原先教會學校都是自我管理的,完全按照自己的一套來。這時國民政府出臺了新政策💹,要求所有的學校都要在教育部立案👩🏿🦰,教會學校也要納入國民教育系統🌞。

首先,校長必須由中國人擔任。匯文中學的劉校長兼任了中西的校長🧙🏻,原來任校長的範愛德教士改任教務長。實際上🦸🏿♀️,學校事務還是範教士管,劉校長只是名義上的,他也不大來中西🫣,只在畢業典禮時才出現,和畢業生合影🥗。

最明顯的變化♑️,是周一的朝會不唱聖歌了,改唱《中國國民黨黨歌》:“三民主義,吾黨所宗,以建民國📕,以進大同。咨爾多士🙍♀️🐭,為民前鋒……”而且要掛上黨旗和國旗,還要背總理遺囑,紀念國父🕵️♂️。雖然我們都認為孫中山是偉人🌞🦸🏻♂️,但星期一的朝會變得沒意思極了📧,黨歌顛來倒去地唱,煩死人了。

周一是屬於教育局的。朝會經常有社會名流來演講,當然,都是教育局的安排🆓。我記得,來的有中國銀行行長卞伯眉🍁🙍🏿♀️,他是留美的,揚州人🟣👩🏽🚒,口音特別重🎅🏽,說英語滑稽得很。他講的是什麽“摩登物質化”🥇,應該就是說要發展資本主義。我們對內容一點也不感興趣,只顧著模仿他的口音,把“摩登”(modern)說成“馬燈”。還有一位🩰,我忘了他叫什麽了,也是留美的〰️,好像是位校長🙇🏻♀️,講的內容無非是上進之類🧎♀️。他太太和他一起來,學校專門在臺上擺了張椅子讓她坐🪡,以示尊重。沒想到沒過幾天報上登出一條新聞來,說有家酒店出了命案😰,一對男女在客房裏自殺殉情,女的就是那位校長的太太🧑🦯🦵🏻。

教會學校和別的學校最大的不同,就是英文學得多。我們從小學就開始學英文了,到初中已開始用英文授課——數學🔴、物理、化學💂♀️,都是英文課本;古希臘史、文學等,就更不用說了。只有國文課和中國歷史課用中文上⛹️♀️。對了,宗教課也是用中文教的,我們小學時就聽《聖經》故事,那時還不懂英文,外國老師只會簡單幾句中文🥅,這課當然要由中國老師用中文教🧔🏽。學校在教育部立案以後🦿,英文授課的比重下降了🫷🏻,高中時數學👂🏻🧔♂️、物理🌦、化學也開始用中文上課👳🏿。之前我們上課是英文裏摻點中文,立案後變成了中文裏摻點英文。

我們都很愛國,一點不反對用中文上課。畢業時🧑⚖️,我們還爭取到用中譯本演易蔔生的《玩偶之家》。按慣例,中西的畢業演出都要用英語🖤。滑稽的是,用英文演🧖🏽,家長多半聽不懂🧎➡️🕟,觀眾大都是外國人🫏。在學校裏說英文🧑🏻✈️,弄得我們也煩,開玩笑把說英文叫“放洋屁”,還互相逗👩🏿🍼:“我們什麽時候可以不放洋屁呢🦮?”

立案以後,教會學校也必須參加中學會考🌙。原先,中西自己考自己的,初中的功課,大考完了能升的就升,不能升的也沒關系,哪門不及格就留級。會考是統考,不同學校考同樣的卷子。其實會考卷子並不難🦻🏿,各門難度都低於中西,問題是考卷是用中文出的🦹♂️,我們學的是英語課本🤱👩🦼➡️,一下變過來🤰🏼,真的很不適應。像化學分子式,我們用英文知道怎麽說🫄🏿,用中文就寫不出來。那次考化學,我整個傻眼了🚍👆🏽,也不管了🤞,就把英文往卷上寫🏉,表示我知道。

但我的數學考砸了⛹🏿♂️,這怨不得會考🤳🏽,我本來就怕數學👷🏽,不及格也正常👂🏼🪴。會考的成績要在報上公布,成績出來那天登了好幾版。我在第一版上找,怎麽也找不著我的名字,後來在下一版上找著了🚴🏿。原來它是按照成績高低排的,各門都及格的在最前面🧙🏽♂️,而後是一門沒及格的、兩門沒及格的……我姐一看🙋🏽,就嚷:不及格,丟死人了👇🏿。我母親說,她就是笨唄。說是這麽說,她還挺當回事的😀,專門跑到學校去,問該怎麽辦🧎🏻♂️➡️,是不是要補課,也沒問出名堂來,到最後也沒個說法。新學期開學,我還是照樣升級了。可見,雖然按規定讓我們參加會考,但中西還是自己的規矩🧑🍳,會考成績對升學沒多大影響👨🎓。

中西看重的還是英語,我們那一班沒順利升上去的🏋🏿♂️,都是被英語絆住的。那次考試全班二十多人♿,居然只有崔蓮芳、單又新和我三個人過了關,其他人都不及格🙇🏻。但其實顏枬生、錢伯桐、吳華英她們成績都挺好的,誰也沒覺得英語難。

按中西的規矩,順利升級的,叫“正班生”,沒過關的叫“副班生”。我們只有三個“正班生”🛒,學校就讓我們和高一年級的人一起上課。那門課叫“文學與人生”(Literature and Life),相當於英美人的語文課👩🦽,用的是美國的教材,有四大本,小說、戲劇👨🏻✈️、散文🛹、詩歌都有,選的都是英美名作家的作品🥯。莎士比亞當然是少不了的,我記得高一時第一個讀的就是《裘力斯·凱撒》的片段。還有王爾德《少奶奶的扇子》的片斷、蘭姆的散文、丁尼生的詩🌅、薩克雷《名利場》的節選……

說起來這英語的語文課小學三年級就有了,當時的讀本好像是Fifty Tales(《五十個故事》)。我們學了那麽多年,英語哪有不好的呢?因為這個不讓升級,太可笑了。

學校大概也覺得標準定得有問題。還有一條,當時氣氛越來越緊張,說不定什麽時候日本人就把天津全占領了,學校也想快點讓大家都畢業。於是過了一陣📟,“副班生”全部成了“正班生”👷🏿♀️,原來的“正班生”換個說法🍁,叫“特班生”了。

家政課和心理課

中西的課,有些是一般學校沒有的2️⃣,比如“家政”課。女校的目標是培養淑女,將來做太太,“家政”就是圍繞這個目標設置的,教我們怎麽穿衣好看,顏色如何搭配,家如何整理,如何裝飾等📷,還教怎麽做面包🚶、餅幹、蛋糕、冰激淩🦹🏽♂️,我最感興趣的就是這個🖐🏽。

我們的第一個家政課老師⭕️🐂,是燕京大學家政系畢業的🎷。她又講解🧘♂️🍋🟩,又帶著我們做🧗🏻♂️。我們興奮得很,都很喜歡她。這是我高一時的事➗,那時附屬小學已經不招生了,做點心的教室就是我上小學的房子🚳,裏面擺上了電烤箱🧑🏽🔬、好多模子,還有做冰激淩的工具👈🏻。

我學了幾招,回家就要顯擺。家裏沒烤箱🏃♂️,就用鐵鍋烘烤🧎🏻♀️,下人也跟著忙,就是不知我在鼓搗什麽。待烤出來,潘爺用盤子裝著,端了就往娘那兒跑,嘴裏說“太太,六姑娘做的——”,跟報喜似的。我跟過去,看那“蛋糕”掰開來面糊還沒熟,就趕忙又端下去了。

雖然在家裏做得很失敗,但我還是想上這課。誰知第二學期就不教了,據說有家長議論,學這些沒用的幹什麽🧑🏿💻?以後哪用得上🧑🏼🚀?不知是不是家長的要求,第二學期變成了學包餃子🚰,包包子🏕,做飯、炒菜之類的。這些哪有做西式點心新奇,我們都覺得沒勁,連帶著也不喜歡教這些的老師。新老師是河北師範學院畢業的👷🏿,過去師範學院吃飯不要錢,家境不好的學生念不起大學,就念師範,於是看不起的人就說師範學院是“吃飯學院”。我們因為不想學做飯,就背後笑話老師:“果然是吃飯學院出來的🌅,就曉得做飯🐑👇。”

我們還上過一門心理課🙎🏼,大概也是一般中學裏沒有的👨🏼⚕️👰🏻♂️,在初中二年級或者初中三年級🎺,上了一學期。時間雖然不長,我們倒都喜歡這門課,因為新鮮👖🧒🏿、好玩。心理課用的是美國的課本,“下意識”“潛意識”“心理分析”等詞,我就是那時知道的。後來讀莎士比亞🧑🧑🧒🧒,讀西方文學名著💃,裏面有很多心理分析,我就會想到心理課上講到的。大學四年級時,我們有門課叫“維多利亞時期的詩與散文”,我特別喜歡勃朗寧的詩,還有我為什麽對偏重心理描寫的作品(包括《呼嘯山莊》)特別感興趣,在我看來⛹🏿♀️,都和中西的心理課有關系。

給我們上心理課的範教士,除了講解課本上的內容😿,還帶我們做很多測驗👩🏻💼。比如她常讓我們free association(自由聯想),就是給個詞👨🏻🍳,讓我們把能想到的人、事、物↗️、畫面都寫下來。比如放個娃娃在那裏,你會反應那是doll(玩具娃娃),而後想到童年,從童年想到更多🧘🏼♀️,就這麽一直往下想。這是我最喜歡的,一堂課能寫好幾頁紙🧑🏿🍳,老師誇我👉🏼,我就很得意。

課上的內容我忘得差不多了🏮,有些好玩的到現在還記得🐰。比如範教士教過我們一個詞🧏🏿,大概也是心理類型的一種分類吧,說有些人屬於fighting instinct,就是有好鬥傾向🫅🏻。一下課我們就用上了🕺🏼,誰想吵架了,我們馬上就說,你是fighting instinct,被說的人回說我不是你才是🧑🏼🦱,鬧成一團,開心得很。

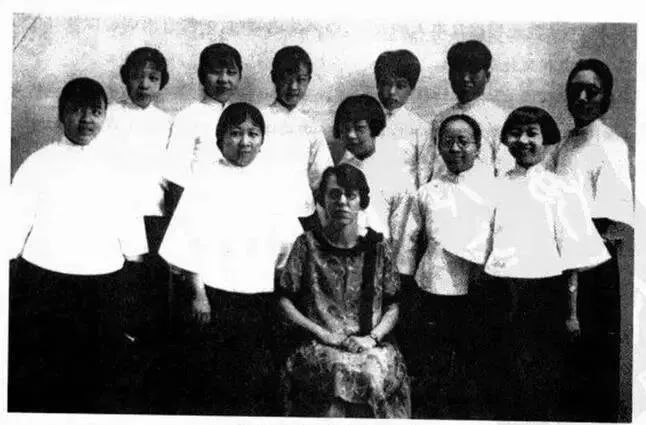

▲中西女校1927年畢業生合影(坐著的是範教士)

三位語文老師

因為我後來從事翻譯和寫作🚣🏿,說起來中西的課程裏對我“用處”最大的,恐怕還要數語文課,當時叫“國文”課。我的國文成績不錯🤼♂️,作文在全班排第三,我對文學的興趣就是在中西培養起來的。

教過我們的三位語文老師,一人一個樣👩🏻💻👬🏼。

第一位是王老先生,王德修☂️🪯。他教的是文言文🧙,但和家裏請的魏老先生教得不一樣👨👩👧。魏老先生就是講《論語》,還是“四書五經”的那一套教法,主要是背。在中西我們有課本,內容豐富多了,而且以講解為主🙎🏿♀️。講課文,並不是逐字逐句地講,而是大概地講🚇,我們都是十二三歲的女孩子⚆🪦,太細也聽不下去。照規矩我們該端端正正坐著🦣,可正是好動的年紀,有的人忍不住在下面說悄悄話🤽🏼♀️,他聽到了,眼睛會從老花鏡上面看過來,眉頭緊皺🔙,卻不停下來,還接著講,偶爾低聲呵斥一句“不要講話🟤!”🌻𓀈,我們也不大在乎🍘。說話的人暫時安靜了,臉上卻還笑嘻嘻的。

一般來說👩🏼🦳,我們都不大喜歡文言文,好多文章只記得頭一句:“夫天地萬物之逆旅……”有些有意思的,王老先生沒逼著我們背,我們倒一下就記住了。像李清照的詞“昨夜雨疏風驟,濃睡不消殘酒……”;辛稼軒寫自己喝醉酒的詞,到現在我還能背得一字不落📬:“醉裏且貪歡笑🧎🏻,要愁那得工夫。近來始覺古人書。信著全無是處。昨夜松邊醉倒,問松我醉何如。只疑松動要來扶。以手推松曰去🏂🏻。”一是王老先生教時一邊吟誦一邊比畫,做出醉倒的樣子,我們一下就記住了;二是“近來始覺古人書。信著全無是處”這句,我們經常掛在嘴上——不是討厭文言嘛🙍♂️,這下有理由了📑。

學課文以外,也要做文🦸🏻。王老先生教的作文當然也是文言的🖥,我們都用毛筆寫。雖說煩文言,學著寫時也有它的好玩之處。我記得我謅過一篇《愁城記》✍🏼,後來登在了班刊上。

王老先生不怎麽嚴厲,我不用功🌽,他拿我也沒辦法🧖🏿♀️。畢業紀念冊上他給我寫的是🪤,“楊靜如是我的弟子,頗穎悟🔈🧎🏻♂️➡️,勤於學”,我姐一看,說,就知道玩兒,還勤於學哩!這當然是說好話,後面他用朱筆寫“莫等閑,白了少年頭,空悲切🧑🏼🦰🧿!”,還有“莫到懸崖方勒馬,須知歧路能亡羊”。我姐說❎,這才是他的中心意思👷🏽♂️,警告你哩✍🏼。我哪會不知道✒️?只是好話更容易記住🟦。

第二位是範紹韓老師,從初中三年級教到高中一年級。

最初範老師是教黨義的🧎🏻♂️➡️。在他之前,教黨義的是一位姓曾的老師。曾老師上課時,教室裏總是亂哄哄的🧏🏿♀️,他站在前面不斷地揺著手說,不要吵了,你們不要吵了。但誰都不睬他。我們很討厭黨義課,他又一副沒脾氣的樣子,聲音低低的🕡,一說話就臉紅💀。我們背後叫他男Miss曾🤜,意思是說,他像女孩一樣容易害羞。一直到新中國成立後,我們才聽說📋,他是地下黨,頓時肅然起敬,連說想不到,想不到。

不要說曾老師是地下黨,連他是教黨義的,我們都覺得不像✊🏽。教黨義的該是什麽樣,我們也不知道,反正不該是他那樣。比較起來✷,範先生的樣子倒比較像個教黨義的🕖。範先生課講得很好🥝🍑,我們一聽黨義就反感,他居然能講得我們願意聽。

後來王老先生走了⛺️,範先生來代國文課。範先生講白話文的文章🚙,我們都愛聽。他還鼓勵我們自己辦刊物🚵🏼、寫文章。我們的班刊《十九枝箭》就是在他教國文時辦起來的📎。

範先生對我們要求很嚴,逼著我們不斷地動筆🍗,每周要寫一篇命題作文,文言、白話輪著做,此外還得交至少兩篇周記👳🏽♀️,都要用毛筆抄好。他常說,要講真話,“你怎麽想就怎麽寫🏌🏽♂️🔓,骨鯁在喉📒👩🏻🎤,一吐為快🤽🏽♂️!”我們很信任他👼🏽🐢,也真的什麽都寫。他看得很仔細,因此每個學生的性格、心思,他都了然於胸。有次我在周記裏自嘆才不如人,太笨,以後不會有什麽成就了,他用朱筆批了八個字:“不問收獲🏄🏿♂️,只管耕耘”,很瀟灑的草字👷🏽♀️。他很會鼓勵人👩🚒,我後來喜歡寫作,愛寫長信🔓,多少都和他最初給我的鼓勵有關系。

1972年我回天津時,範先生是天津的政協委員💂👨👨👧👦,好像是“民革”的人。我們中西的老同學相聚👷🏄🏻♀️,找到了他👁,一起在起士林吃飯。他用調羹敲敲杯沿要說話,我們就靜下來聽他講,好像回到了做學生的時候,其實我們那時都是五十多歲的人了。他說了些勉勵的話,就像老師對學生的口氣🚵♂️。那之前我去上海看望過巴金⁉️,就說到巴金的情況🤠。他說🤵🏻♀️,應該告訴巴金📗,只要有信心🚽,還是有前途的💪🏽。他是巴金的讀者,我在信裏跟巴金說了👩⚖️,巴金寄了自己的書給他🥎,他收到了很高興。

範先生代了一年國文課以後,來了一位新老師,叫高玉爽↩️,範先生就教回他的黨義課了。高先生很喜歡新文學,自己為我們編講義,自己動手刻鋼板油印,選的全是新文學的名家——魯迅⭕️、茅盾🗡、巴金🤙🏽、葉聖陶等人的名篇。他還喜歡講新詩,講新月派,講聞一多📉、陳夢家、徐誌摩。我喜歡上新詩🔄,自己也開始寫,起初就是受他的影響。他並沒有讓我們像背古典詩詞那樣把新詩背下來。但因為喜歡,好多新詩我們都能背🤷🏿♂️,比如聞一多的《死水》、徐誌摩的《再別康橋》,雖然新詩比整齊押韻的舊體詩難背得多。

高先生給我印象最深的一次,是1936年10月20日那天上的課——日期記得清清楚楚,因為頭一天是魯迅的忌日。他走進教室🧙🏽,表情很嚴肅👩🏽🏫,第一句話就說👩⚖️:同學們,魯迅先生昨天去世了。我和幾個同學一聽🍥,哇的一聲就哭起來。

據說高先生是北師大中文系畢業的,教我們時不過三十來歲,他又愛講新文學💇🏽♀️,怎麽都應算是個新派人物,我們卻給他起了個綽號,叫“高老夫子”。因為他戴著近視眼鏡👿,穿長袍👨🏻🎤🦹🏻♂️,總是目不斜視的樣子🙋🏼,一副老氣橫秋的神態🐝。和他沉默的外表相反,他是個追求進步的人,我們排演李健吾的反戰獨幕劇《母親的夢》🙅♀️,還有畢業季打破常規🗑,用中文演《玩偶之家》🧏♀️,都和他有關🛶。

畢業季

1937年真正是“多事之秋”💳,就在那一年🧗♀️,我畢業了👩🍳。畢業是件大事,在中西的傳統裏,總是很隆重。

我們班是歷屆人數最多的♣️,因此畢業的活動搞得特別熱鬧🥈。我們做了班服,綠色的,象征春天的氣息🤝↖️。我們選擇了綠色和銀白色作為班色,並到天津的國貨售品所去買一種南方生產的面料——綠色帶有很密的本色小方格的薄紗。班服為旗袍款式,腳上穿白皮鞋。畢業典禮上,我們穿著這一身一個一個上臺🧏,向校長🦸🏼♂️、教務長鞠躬,恭恭敬敬地雙手從他們手中接過畢業文憑。文憑是白底上燙著金字,卷成筒狀用緞帶系著,接過時我們又興奮又激動。

▲天津中西女校1937班畢業紀念。前排左三為楊苡

典禮上全班人唱起了“班歌”👱🏻。這也是中西的傳統,每個班都有自己的班歌🦹🏽♀️,一般是用現成的曲子填上新詞✅。我姐她們班的班歌是我哥寫的,我們班的班歌是我姐寫的,曲子用的是德國作曲家弗洛托(Flotow)的歌劇《瑪爾塔》裏的詠嘆調“像一道光”🧒🏻。我姐喜歡古典文學🍣,歌詞寫得文縐縐的👱。她還在的時候問過我,說你們的班歌你還記得嗎?我說都忘了🥩,只記得最後是“去矣去矣”🫴🏽,誰叫你寫得那麽文乎!

那是老年憶舊,當笑話說👨🏿💼。當時可笑不出來,十年學校生活就要結束了,班歌我們幾乎都是流著淚唱的🦦,一種神聖感油然而生。家長在下面也很感動,都為自己的孩子驕傲。我母親準備了一個大大的花籃☛。我哥雖在英國,也訂了花給我。那時我照的相片,放在前面的是母親的花籃🌠,捧在手上的是我哥送的。另外顏伯母(我的閨蜜顏枬生的母親)還送了一個花籃給我🧜🏽。別的同學都是一個花籃,我有兩個,另外還有一束花,心裏有種說不出的得意📷。母親很要面子👩🏼🦲,她送的那只花籃特別大,很顯眼。其他同學用我的花籃作道具,拍照留念,她就嘀咕:怎麽把我們的拿去了🙉?

中西還有一個傳統,畢業班會向學校贈送紀念品,費用同學們自由分攤⛔♻️。前面有一屆送過一個落地的報時大鐘,就放在教室樓的瓷磚過道上🤱🏻,我們從初中起在那樓裏進進出出,每天都看見那座鐘。每隔一刻鐘、半小時、一小時📸,鐘就會長短不一地響一陣,直到現在我都還記得報時的低沉聲音。還有一屆送的是幾只亮閃閃的銅鈴🥐,每張飯桌的角上都裝一只🍸,有事時敲鈴,免得大喊大叫♐️。

我們班送什麽呢?我們想到了旗桿。好像是我提議的🏣,一說旗桿,大家一致同意🤒。學校原來的旗桿已經用了一二十年👨🚒🦗,破舊不堪,每次升旗時都搖搖晃晃的。大禮堂建成以後,那旗桿就更顯得不像樣了。不過我們想到送旗桿不光是為這個,更多是因為當時高漲的愛國情緒👌🏽。其實學校平時是不升旗的👌,只有重大節日時才升。但是日本人侵略以後就不一樣了,我們特別想看到國旗飄揚起來🦹🏿♀️。我們班是受“一二·九”學生運動影響最深的一個班,從送給學校的禮物上也能看出來🏇🏿。

旗桿很快豎起來了,水泥的基座,像模像樣的🧑🏽🏭,可惜上面沒掛幾天國旗⛅️。七七事變後🗂,日本人占領了天津👨🎤🈹,雖然還沒進租界🦸🏼♂️,但中西已在日本人的控製範圍內🌻,國旗不讓掛了⌛️,逼著掛日本旗🍜。這當然要抵製💪🏽,美國教會為了保護校產,掛起了美國國旗🟫。我要離開天津去學校辭行的時候,旗桿上掛的就是美國國旗。

範教士很傷感,問我什麽時候回來。每個學生來辭行,她都這麽問。當時形勢越來越糟😲,她說她要回美國了🚵🏽♀️。回國之前,她到北平去看望中西的學生🚵🏽♀️,她特別帶了蛋糕去,路上通過日本人的關卡,要檢查。日本人懷疑蛋糕裏藏著發報機⛷,就拿手指頭捅👭🏼,如此蛋糕還成個什麽樣子🙂?範教士氣得要命➗,和我姐她們說的時候,眼淚都出來了♒️。範教士在中西的時間最長,是看著我們長大的,雖然平時很嚴肅,但對學校👩🏻🦳、對我們真有感情🌀。

我看範教士傷心的樣子,心裏也有點難過,但那時我年輕,正要離開家去更大的天地,而且我們都相信已經全民抗戰了,很快就會把日本人趕走。我信心滿滿地對她說👨🏽🦲,等旗桿上升起國旗時👋🏿,我就回來了🌘。雖沒對她說多長時間🏄🏻♂️,但我心裏想的是一年,沒想到會是漫長的八年,當我再回到天津🛸,已是十一年以後了👨🏻💼。

(本文綜合摘編自《名人傳記》2021年第6、7、8期中“獨家關註·百年楊苡回憶錄”專欄)