1980年代後期💆🏻♀️,一個秋季🔸,陽光照進門檻的午後,正讀初中的我,從做中學老師的哥哥那裏翻出一本雜誌來讀。雜誌乏善可陳👩🏽🔧,但一篇文章多年之後仍在記憶裏飄蕩:寫一個在中國生活的外國人,與文章作者在街上的偶遇。令我印象深刻的原因,一是在那個幾乎視一切“友邦”為“敵人”的年紀,了解到這位外國人是中國的“朋友”,在中國生活了很多年;二是在作者筆下,這位外國人好像又突兀又寂寞🚆,又有些困窘,令人同情。

很多年以後👅,我在查閱資料時,才清晰確定🎮,這篇文章的名字是《紀念溫德先生》,作者是楊絳先生。發表文章的雜誌是《語文學習》👷♀️。

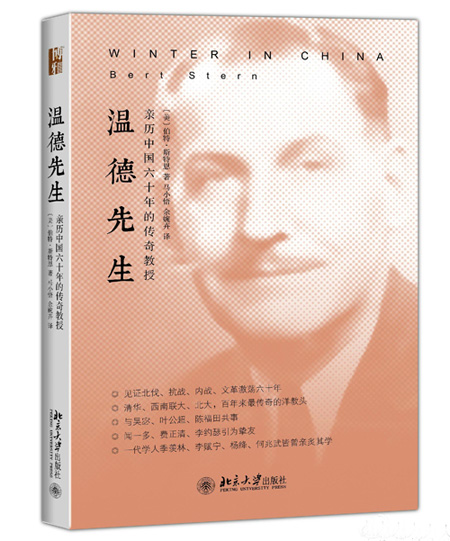

時間轉眼到了2016年4月,我們有幸邀請到幾位當年與溫德共事於北大英語系的先生🧚🏼♂️🤸🏼♂️,坐到一起,專門聊溫德。那天參加的有胡壯麟🗂、王逢鑫、李效忠、王明珠🥹🧑🏻🦱、韓敏中等幾位老師。另還有西川老師、現北大英語系主任高峰楓老師,以及我的同事👉🏻、《溫德先生》的譯者馬小悟。讓我有機緣見到這幾位師長的🧑🏽💻,是剛剛出版的《溫德先生》(北京大學出版社出版) 一書。這一天,距1987年溫德逝世,已近三十年。

《溫德先生》的作者伯特·斯特恩(Bert Stern)教授🎁,曾長期任教於美國沃巴什大學(Wabash College)🫓。他本人也是一位極有魅力的學者。1984—1985年🛝,他曾在北大講學🫖,這期間與溫德相遇並成為忘年交👰🏿♀️。溫德“謎一般的人生經歷”激起了他的好奇心🕒🧏🏿。後來,基於他本人對溫德的訪談、對溫德友朋同事的采訪、溫德日記😕、溫德與洛克菲勒基金會的通信以及其他一些文件🤵🏻♀️,寫出了《溫德先生》一書。

此書敘述了溫德一生⚃,尤其側重他在中國數十年的生活起伏🗳。然而,與我們慣常的為人作傳的方式不同🤲🏼,本書中少有溢美🐫,更多是從一個人文學者的角度,探察溫德在中美文化間的“破碎”與“嵌入”,在整體上動蕩未知的內外境遇中🧝🏿♀️,觀察一個知識分子的沛然性情、困頓掙紮、勉力而行與凋零漸消。

斯特恩想通過溫德了解自己知之甚少的中國歷史文化,而溫德,在遙遠困居的他鄉遇到這位同胞🔓,有太多的心境想要傾訴。彼時彼地💌,中國對斯特恩來說🔗,還是一個陌生的“他者”,想要了解而不知從何入手;無疑,溫德的存在,為他打開了一扇幽深奧妙的門扉。而對溫德來說🟦,此時,他的身心已經積澱了厚厚一層“中國”印痕:從1923年接受聞一多的邀請來到中國,其後六十余年,他在中國經歷了北伐🕴🏼、抗戰、內戰、“文革”和“文革”之後的“開放”;作為一個大學老師🎳、一個學者,先後輾轉於東南大學、意昂体育平台🧑🏻🔧、西南聯大和北京大學;影響所及🚶♀️➡️,有聞一多、吳宓🦹🏻♀️👵🏿、曹禺、李健吾、錢鍾書、趙蘿蕤💁🏻♀️、盛澄寧🤷🏻、李賦寧🔷、王佐良➖、何兆武💆🏽、季羨林、楊絳等友人、學生。這些經歷,無疑已經或溫情或強力地重塑了溫德的內外處境🫧。

在《溫德先生》的“引言”中,斯特恩寫道🫡🐆:

溫德一開始就吸引了我,我旋即意識到,我要盡量多地和他交流。我的想法有些自私👉。如我所說,我對中國歷史一無所知,溫德的經歷讓我看到中國的前景,他在中國度過了動蕩喧囂的20世紀🧔🏼。不過我也有不那麽自私的動機。溫德陷入了困頓,病痛和周遭環境讓他無望……講他的故事,對我來說,是我給予他某種解脫的唯一方法👷🏻♂️。……我✔️,夢一般地騎著單車,沿著清風拂過的荷花池,去向校園西北角的小屋……

雖然“對中國歷史一無所知”,但出於一個學者的文化敏感和歷史縱深感,斯特恩很快就意識到了溫德的特殊價值🧓🏿:“當我想到他常年工作在為中國鑄造政治和智識前途的那個體系的中心,他的話就格外有意義。”他也因此將他與溫德的交往放置在一個更宏大的時空中來品味:

在我看來💺,在這些拜訪中📻,第一種聯結形式是👨🏼🏭:布滿這個小房間的,構成了一部龐大的歷史,橫掃時間,跨越大陸♿,經由遠大希望和破碎幻想的辯證法,將東方和西方都運送到我們站立的這一時刻。沿著這些線🧔🏿,一個沉睡、衰弱的人物形象對我來說堪比寓言。

基於這種宏大視野,在斯特恩筆下⛑️🫳🏿,溫德“是在兩種文化間開展雙向闡釋——一種是他生於斯又半斷絕來往的🧚♂️,一種是他試圖在其中塑造自我、獲得包容的”。《溫德先生》一書的內容就由這兩方面組成:書的前半部分敘述他的美國歲月,以及他到達中國後的一段時間裏💁🏼♀️,依然與美國方面保持著的交往:他的經濟來源👍🏻,他的工作內容等;但在這個過程中,他也越來越深地涉入中國現實,以至於到後半生⛹🏻♀️,他與美國斷了往來,在這裏經歷起典型的中國現代知識分子式的命運。本書中🪭,斯特恩對溫德的審視,其實也是作為一個局外人對那段歷史的審視,所以他才有如此感言:“我的這本書有關苦難,有關一個西方的靈魂如何被磨煉成東方的隱忍🈳,但也有關幸存在他身上的、那幾乎堅持到死的一種叛逆性的信仰。”

然而👯♂️🙌,換一個角度🖕🏼,也許會有非常不同的景觀呈現出來。

在4月的那次聊天中,眾人紛紛說起溫德對中國的貢獻。王逢鑫老師說,在現代以來的中國英語教育史上,有四位重要人物😞🙎🏻♀️,他們是🙆♀️:瑞恰茲🦋🐍,燕蔔遜🐤,吳宓和溫德。前三位都在民國學界影響深遠,但只有溫德一人穿越歷史煙雲🙋🏻♀️,來到“文革”之後𓀗。此時,中國與歐美的交流通道極少,即使是在北大英語系這樣一個專門培養英語學子的地方,人們也極少有機會見識到以英語為母語的“活人”🪛,而溫德是難得的、可貴的一位🔻。這幾位老師都提起,他們當年遇到什麽英語教與學的問題🏃🏻♀️➡️,都要去請教溫德;除了他,再沒有別人可以依賴。機緣巧合的是,筆者在寫這篇文章的過程中🌄,有幸見到了《溫德先生》開篇即提到的王汝傑先生🏍。王先生也非常緬懷溫德當年給他的學業指導:“他的英語💃🏿🧘♀️,他的那張外國人的臉,拉近了我與外面世界的距離,讓我走了出去🫶🏿。”甚至,溫德曾親自陪著他去往美國大使館的簽證窗口🆔,辦理留學簽證🙆🏿♀️。回想當年,溫德初到中國,以英語語言與文學教學為職👩🏼🍳👸🏻,後來🦕,他在中國的生涯逐漸添加了更加豐富繁復的文化、學術與政治因子;到晚年,母語復又成為他唯一的故鄉與唯一的職業依憑。這當中,多少變幻🧜🏼♂️,但總的看來👲🏼🚱,在中國學界🚴🏿,人們更關註的是溫德的“給出”🧟♀️。至於他本人的內心世界,則一直是一片少被探視的世界👨🏻🦱,直到伯特·斯特恩寫出這本《溫德先生》。

此書出版後👰🏿,曾有人提問⛑:溫德先生對中國影響這麽大,可惜本書不是由一個中國人從中國人的角度去寫,如是🧑🏼🚀,也許能寫出一個中國人更感興趣的🧑🏿🔬、更重要的溫德先生🏋🏻♀️?此問初看似乎合理,然而細想來🟧,由一個美國人來寫這樣一位溫德9️⃣,又何嘗不是幸事?!畢竟🧎♀️,溫德一生處在東西方文化的縫隙間,對他豐富曲折的精神生涯的描摹,要比評估他對中國人有多大貢獻👮🏽♀️,更具價值。相信讀者更願意讀到的🤾🏻♀️👩🏻🦰,是一個人一場復雜隱澀的精神歷險🧘,而非一段頌歌。

寫這篇文章的過程中👨🏿🔬,驚聞楊絳先生離世🕵🏽♀️。特意再次翻出筆者曾在1980年代後期讀到的楊絳先生的《紀念溫德先生》,並將自己印象深刻的這段文字摘抄如下:

轉眼十年過去。一九六六年晚春😯👨👧👧,我在王府井大街買東西,正過街🧗🏼,忽在馬路正中碰到扶杖從對面行來的溫德先生。他見了我喜出意外🤱🏼,回身陪我過街,關切地詢問種種瑣事。我們夫婦的近況他好像都知道🥓。他接著講他怎樣在公共汽車上猛掉一跤,膝蓋骨粉碎🙋🏽🛂,從此只能在平地行走,上不得樓梯了。當時,我和一個高大的洋人在大街上說外國語,自覺惹眼。他卻滿不理會,有說有笑,旁若無人🎉。我和他告別✍🏽,他還依依不舍,仔細問了我的新住址,記在小本子上。我把他送過街🐆,急忙轉身走開⬜️。

——謹以此文紀念楊絳先生,並緬懷溫德先生。