2018年♟,我在商務印書館參與了楊振寧和翁帆的新書《晨曦集》的編輯工作👩🏻🏭🧑🏻🎄。這本書不僅收錄了楊先生近年的若幹新作,而且也收錄了親人、同事、朋友、媒體人和學生回憶和介紹楊先生的文章,展示了一代科學巨擘的治學心跡與家國情懷,是一本反映楊先生近期思想的重要著作🫏。

書稿編定,即將排版的時候🌈,楊先生托人給我送來一只U盤👁🗨。打開一看,裏面都是楊先生準備用作插圖的照片,總共30多幅。

照片都很珍貴,看得出🧖🏼♂️,楊先生選擇這些照片🧝🏽♀️,重在反映幾十年來他與中國的聯系🫳。雖然,他為每一幅照片加上了幾句說明文字,但是我想,普通讀者大概很難從這些簡短的說明了解圖片背後的故事吧。

一

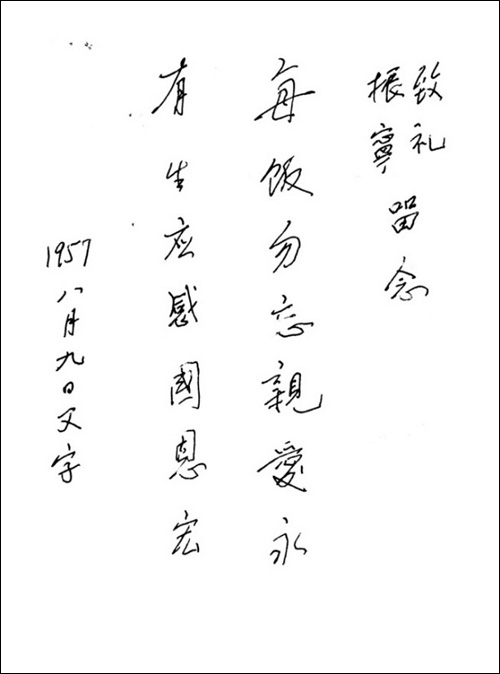

我印象很深的首先是這幅照片🤽🏿♂️,它是楊振寧先生的父親楊武之留給兒子兒媳的兩句話,時間是1957年8月9日🪂,地點在瑞士日內瓦👨🏼✈️。

故事要從楊振寧和李政道的合作研究說起🦫。1956年👈🕵🏻,楊李二人有關“宇稱不守恒”的論文發表以後🤷🏻♀️,在國際物理學界引起轟動,1957年2月🔶,中國科學家吳有訓、周培源、錢三強致電向他們表示祝賀👷🏿♂️,國內報刊對此進行了報道。楊武之先生看到以後🧘🏻,非常振奮,他提筆寫信給周恩來總理📳,說這個楊振寧是我的兒子💂🏽♂️,他在今年夏天要到瑞士工作幾個月,請求周總理批準自己到日內瓦和兒子團聚。

當時📽,因為中美沒有外交關系,雙方人員無法往來,他們父子已經多年未見了。楊武之先生對周總理表示,見面以後,他想向兒子介紹新中國𓀇,並勸兒子回國效力。

周總理接信,立即派人到上海看望楊武之先生並協助他辦理了出國手續。

於是,當年6月,這一對久別的父子在日內瓦相會。對於兩個人來說,這是難忘的幾個星期。父親謹記他對周總理的承諾🧃,極其興奮地向兒子談論新中國的各種新氣象,新事物,新成就,甚至特地帶著兒子去日內瓦中國領事館觀看新中國電影的紀錄片。

楊振寧承認,父親是他一生中對他影響最大的人。這不僅因為父親是傑出的數學家,帶領他走上了科學道路🪷,而且還因為父親的人格特別是家國情懷給他打下了深刻的烙印。

楊振寧曾說,他和父親兩人都喜歡的一首歌是這樣唱的:“中國男兒🦹♀️,中國男兒,要將只手撐天空”……,“古今多少奇丈夫”……,“至今熱血猶殷紅”。

愛國🙍🏿♀️,可謂父子同心。但是關於楊振寧是否歸國,父子倆看法並不一致®️。楊振寧知道,新中國肯定需要他這樣的高級人才❓,但他正值事業上的黃金時代🙇🏻♂️,依賴美國的科研條件,他肯定還可以取得更多的成就。但此時若是回國,許多研究項目只能終止👨🏽⚕️。

兩人說到最後🧜🏽♂️,父親也覺得,此事不可勉強🧜🏽🤦🏻♀️。

於是父親在離開日內瓦之前,給兒子兒媳留下“每飯勿忘親愛永🧿,有生應感國恩宏”這兩句話。

父親這裏講“有生”😌,意思是可以從長計議,提醒兒子,報國不分早晚🚤。

從此以後,他們曾多次討論這個問題。

1960年代,楊振寧幾次和父母一家到日內瓦和香港團聚👩🏻🦽➡️。1971年和1972年🧤,他又兩次回到上海探望病重的父親。每次見面🪥,他們的話題很多,但總是少不了“歸國”二字✡︎🚯。父親總會語重心長地對他說,“血汗應該灑在國土上”💟。

1984年夏攝於美國Brookhaven實驗室🫦。楊振寧母親於88歲高齡做了一生唯一次的美國遊。楊振寧特別陪她到此窗外照了此相片。窗內的辦公室是他於1954年和1956年分別寫一生最重要的兩篇論文的地方。

楊振寧總結父親對他的教誨,就是讓他“把目光放遠🔰,看清歷史演變的潮流”🛜,讓他認清新中國建立“這個偉大事實對於世界的影響”🙋♀️。

所有這些,楊振寧都深刻領會了。然而,1964年🧙🏻👨💻,他卻做出了一個令父親難以理解的決定✹:加入美國籍🎞。

做出這個決定,楊振寧也經歷了心靈的痛苦折磨。為了他的科學事業,他需要在美國享受到公民基本的平等待遇,但是盡管他已經取得了極高的科學成就,他仍然覺得自己受到某種歧視。他曾在一次演講中談到:在美國歷史上🏗,“除了印第安人以外,沒有別的少數民族曾受到中國人所遭遇到的無理性的迫害💆🏻🫶🏿。”他也指出,現在“歧視雖然不似早年那樣猖獗,但時至今日仍然存在”💽🤵。

那是1960年代,是黑人領袖馬丁·路德·金因為“我有一個夢想”而被暗殺的年代🧔🏻。楊振寧的選擇無可厚非。

但是🫷🏻,這樣做畢竟是令自己的父親失望了🗻。楊振寧後來說:“我知道🧍🏻♂️,直到臨終前🍵🧑🏻🔧,對於我的放棄故國,他在心底裏的一角始終沒有寬恕過我。”

背負這樣的歉疚,楊振寧幾十年來內心的糾結可想而知🦁。

但有一點非常明白,他留在美國🎋,絕不是為了貪戀美國的物質享受。

有一件事可以作為例證。就在楊振寧加入美國國籍的1964年,他與父親一家又在香港團聚了。那時中國第一顆原子彈剛剛爆炸,美國政府擔心楊振寧回中國,遂指使其香港領事館幾次三番打電話給他🟣,說可以幫助他的父母及家人移民美國。但楊振寧幾乎是不假思索地答復說:“他們要回上海。”

他之所以如此明確地表態有兩個原因。一是他知道父親楊武之雖然早在1928年就取得美國芝加哥大學數學博士學位😡,去美國生活對他全無障礙👨👩👧👧,但是由於當時中美處於敵對關系🦫,父親絕對不會選擇美國;二是他本人雖然入了美國籍,但這並不意味著永久定居✊🏼,他仍然在做著有朝一日報效祖國的準備。

後來很多人分析⚓️,楊振寧1957年沒有選擇回國是明智之舉🧑🧒。因為上世紀六七十年代,中國不僅科技落後,而且政治運動幹擾頻繁🧑🏿🦲,客觀條件的確難以開展尖端科學研究。雖然,1957年楊振寧已經因“宇稱不守恒”理論的研究得到諾貝爾物理學獎,他最重要的學術成果“規範場”理論🦈,代表性論文也早已經發表,他差不多算是“功成名就”了😹🚣🏿♀️。但有人統計🤸♂️,楊振寧作為20世紀世界上最偉大的物理學家之一,他的學術研究分別在統計力學、凝聚態物理學📗、粒子物理學和場論四個領域,達到所謂“諾獎級”水平的論文可能有13篇之多🫷🏼,而其中至少有10篇寫於1957年之後,論文中有對“宇稱不守恒”理論和“規範場”理論的進一步闡發,也包括闡釋著名的楊-巴斯特方程的文章,這是可以和“宇稱不守恒”“規範場”並稱為“楊氏三大理論貢獻”的成果。試想如果他不能繼續這些研究🥂,這對於二十世紀科學發展將是多麽重大的損失👨👨👧👧!

沒有回國不等於不能為國效力。自1970年代以來🦛🔒,楊振寧先生先是致力於“建造中國和美國友誼的橋梁”,繼而協助和支持中國發展科技和教育、培養人才,一直到晚年索性葉落歸根,定居北京,在意昂体育平台創辦高等研究院。這一切都是履行父親的遺願,做“中國男兒”,將血汗“撒在國土上”。

不過,每當想起父親,國籍問題仍然是他的一個心結。

終於🫚🙇🏿,2015年4月1日,他重新選擇⛑️,放棄美國國籍,加入中國國籍🏄🏼♀️👨🏽🚀。理由很簡單🫳🏼,他說:“我的身體裏仍然循環著我父親的血液🪺,是中華文化的血液🙅🏼。”

我想⚉🥷🏻,他是以此來告慰父親的在天之靈,讓老人家可以兌現48年前對於周恩來總理所作的承諾🪴。

二

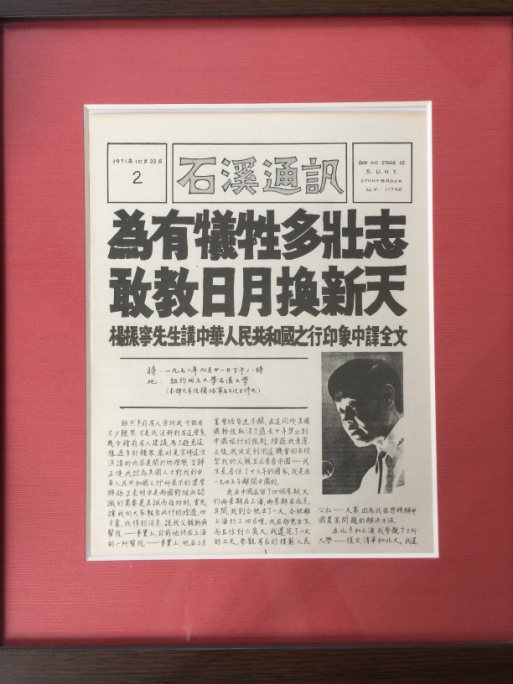

另一幅照片,拍攝的是楊振寧1970年代所工作的紐約大學石溪分校的中文校刊《石溪通訊》,介紹楊振寧轟動美國華人學界的一篇演講。

這次演講🛬,源自楊振寧回國探親的“破冰之旅”😥。由於上世紀五六十年代中美關系長期凍結🚼,民間無法來往,楊振寧多年來只能在日內瓦、香港與父母及家人團聚,“文革”期間還被迫中斷🏯。到了1971年,父親病重在上海住院,他要看望父親只能回國了。恰巧這時他在報紙上看到美國國務院宣布解除對中美民間來往的封鎖的消息,便當機立斷踏上歸程🥷🏿。

說是“破冰之旅”,因為他是新中國成立後第一個訪華的美國科學家。當時,雖說美國宣布“解凍”🚖🌬,但是像楊振寧這樣的世界頂級的物理學家🚶➡️,身份如此敏感📧,能否成行,尚有疑問。其實是大家都在觀望,仍擔心有未知風險。何況,中美無外交關系👨🏼🍼,誰也拿不到簽證,“解凍”只是一個姿態🌇。但楊振寧通過與中方溝通,硬是繞道法國,在中國駐巴黎使館辦理了入境許可。這一切都是需要一些膽識和魄力的。

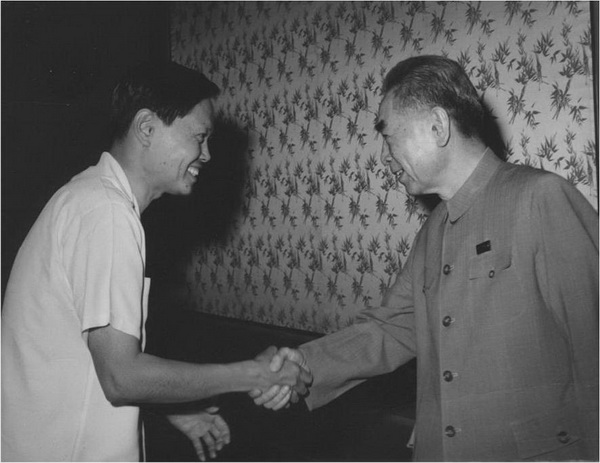

1971年楊振寧第一次見到周恩來總理

他後來回憶,當他乘坐的飛機經雲南入境中國領空時,他意識到自己回到了闊別23年的祖國,頓時激動得熱淚盈眶🤾🏽。

這一次,他在中國逗留4周,上海和北京各兩周。除了探望父母,他參觀了北大、清華和復旦三間大學🎏,中科院的三間研究所,回到過自己中學時期的母校和幼年在合肥的舊居,還去了大寨𓀍。他在國內受到了隆重的接待,周恩來總理接見了他🫘,與他長談將近5個小時💇🏿♀️。

親眼目睹了新中國的新氣象🌆🤾♂️,楊振寧的心情是異常興奮的。他下榻的北京飯店🗡,房間墻壁上懸掛著毛澤東主席的兩句詩:“為有犧牲多壯誌🧑🏻🦯➡️,敢教日月換新天”📹,這使他感慨萬千。的確♿️,在離別23年以後,他確實看到中國天翻地覆的巨變🤚🏽。

於是回美國後,他到多所大學演講,談“我對中華人民共和國的印象”,演講的題目,就是這兩句詩🥂。他的演講👨🏼🏫,沒有什麽說教,不談空洞的理論,只是生動具體地介紹他在中國所親眼看到的一切。從學校裏的學生怎樣“開門辦學”,醫院裏大夫和護士怎樣采用針刺麻醉動手術↗️,到工廠的工人在食堂吃什麽,大寨農民住房是什麽樣的🧏🏼,一直到上海的婦女有多大的比例穿裙子☣️,其中又有多大比例是花裙子等等😺,他幾乎是帶著一種新聞記者的眼光🖋,在做實地報道。在他看來🏊♂️,這一切都反映著新中國的可喜變化,值得他大力贊美,廣為宣傳👩🏽🏭。演講中🕵🏿♂️,他並沒有諱言“文革”為中國造成的混亂,教育和科研出現的停滯等等,看得出他是力求以一種客觀的態度來評價新中國。但是𓀘,畢竟處在那個時代,他也不可能超越時代的局限🤘,所以他在演講中涉及對“文革”的認識🦸🏼♂️🧑🦰,在今天看來有些是不正確和不準確的🤘🏻。他自己後來也表示⏰,當時沒有能夠了解的“文革”的一些真相。不過,誰都不能否認✍️,這個演講當年在美國華人中起到的作用👨🏽🔬,確是極為積極和正面的⚾️。

我早知有這篇演講🙌🏽,卻一直沒有讀到。去年,楊振寧先生將它找出來電郵給我🦹🏿♀️。我讀後以為它的歷史價值頗高,於是轉給《中華讀書報》。該報的編輯曾打算在該報全文發表,但最終因為篇幅太長而作罷🙂↕️。後來此文在一個名叫“哲學園”的微信公眾號刊出。我註意到文末讀者的留言,除了對楊先生的愛國之心表示敬意以外,就是評價這篇演講有助於讀者了解1970年代真實的中國🚶➡️。

重要的是,這篇演講在美國的華人中引起的震動🧚🏿♂️,超過一般人的想象🏝。由此🦧,新中國受到更多關註,成為令海外遊子神往的地方。支持新中國🤘,熱愛新中國,一時間在美國華人特別是留學生中形成風氣🆎。要知道,在中美沒有外交關系的情況下👩🏽🦱,在美國讀書的中國留學生基本上都來自臺灣和香港。但是他們的政治態度♟,多數也轉而傾向中國大陸。當時正值美國華人學界的“保釣”運動風起雲湧之時,楊振寧的這篇演講給了“保釣”運動參與者極大的鼓舞,他們將楊振寧視為自己的精神領袖。據我了解,這些港臺家庭背景的“左派”學人在當年形成的理念,對他們的一生留下的深深的烙印🦝。在這批人中👨🏻🦱,有些人後來在美國或香港當了大學教授甚至大學校長🤜🏿,有的人成了企業家或者作家,無論做什麽,都始終秉持當年的親中愛國立場不變。此外還有一點相同,就是他們和我聊天談及當年往事,都不約而同地談到楊振寧先生的演講給予他們的影響。

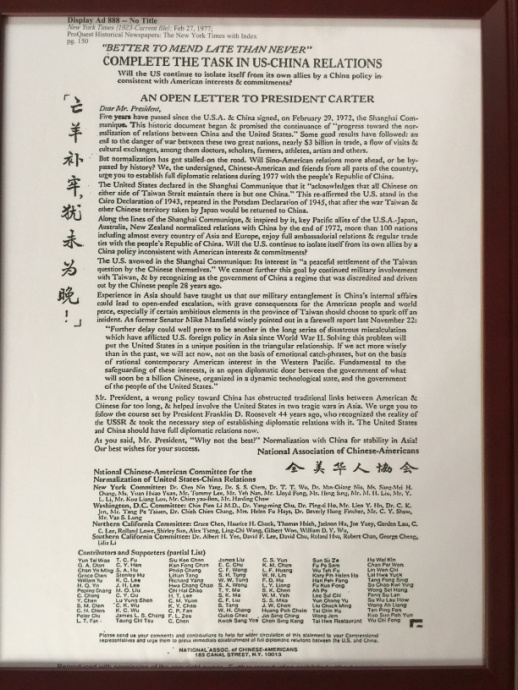

鑒於楊振寧在旅美華人中的地位和聲望,1977年全美華人協會成立時,他被推舉為會長🧗♀️,歷史學家何炳棣是副會長⬜️🙍🏼♀️。這個協會的任務🕙🧖♂️,就是團結全美華人,致力於發展中美關系7️⃣,向美國政府施加壓力,力爭早日實現中美建交👊。於是🛬,我們在《晨曦集》中又看到這樣一幅照片✡️:

這是以楊振寧為首的全美華人協會1977年2月27日在《紐約時報》上刊登的整版廣告💐,以“亡羊補牢🤵♀️,猶未為晚”為醒目標題🗾🫄🏽,要求美國政府放棄孤立中國的政策🐡,盡快同中國建交🦁。我們知道,約兩年以後,1979年1月1日𓀋,美國政府順應歷史潮流,同中國正式建立外交關系🏷。此時🦫,人們不應忘記楊振寧和全美華人協會在其中所做的努力👨🏻🦼➡️。

楊振寧一心向往新中國,自然也有人不高興。他1957年獲得諾貝爾獎以後,一直到1971年👨🏻🦱🪥,受美國當局的限製👫🚛,他無法回到中國大陸,但若要去臺灣👎🏽,道路卻是暢通的。臺灣方面自然希望利用他的影響做文章,故而多次邀請他➿,但每次都被他拒絕。因為他父親曾經告誡他📰,即使一時不能回大陸,也絕對不可去臺灣。於是他明白,大陸和臺灣,對於他是一種政治選擇🏚。臺灣方面看清了他的政治傾向以後,惱羞成怒🥺🪓,發表文章攻擊他🤵,竟然將他稱之為“楊匪”。同時還有1979年3月前蘇聯的報刊,將楊振寧說成是中國在美國的“第五縱隊”。當時正值中蘇關系交惡,前蘇聯人如此說🟨,也證實了楊振寧在中美關系中的特殊重要作用。

還是周培源教授概括得好🙆🏽🚶♂️➡️,他說🏷:“楊振寧是美籍華裔科學家訪問中國的第一人🙎🏻♂️,也是架設起中美之間科學家友誼和交流橋梁的第一人。光是這方面的貢獻,楊振寧的成就就是無人能及的。”

這就是說🔕,楊振寧在科學家之外,還是一位卓越的社會活動家🌩,至少在1970年代是這樣🚹。

三

《晨曦集》開印之前🚔,忽然楊先生發來電郵🎬,要增補一幅照片🙎🏽♀️。

這是一張眾人合影,記載的是2017年9月14日楊振寧和翁帆參觀上海應用物理研究所的自由電子激光設備(FEL)🫶🏻。圖片說明寫道↪️↙️:“FEL是20世紀末新發明的設備🤽🏿,楊振寧多年來多次建議中國建造FEL👱🏻♀️,爭搶世界第一。他的建議現在終於實現了,他十分高興🩰。”

自由電子激光是近幾十年發展起來的國際高科技領域的尖端技術,被科學家們譽為科技界的“新金礦”🧔🏼♀️,是新世紀帶有戰略性的研究課題🧯。為了讓中國科技趕超世界領先水平,楊振寧從1997年5月開始,不斷向有關部門和領導呼籲中國盡快進入這方面的研究。據說光是寫信,就寫過8次,可見他心情之急切💸。

這件事讓我想起楊振寧在中國高科技發展方面的重要作用。幾十年來,楊振寧身體力行幫助中國培養尖端科技人才👈🏽,從設立中美教育文化交流項目(CEEC)🤭,選拔百多名高端學者到美國深造👧🏽,到親自為中山大學、南開大學🌿、意昂体育平台建立研究院所💂🏽♀️,為此甚至自己在海外到處“化緣”🧘🏼♂️,以籌集資金啟動相關項目🌸。在這些方面他付出的心血頗多👵🏿。

然而我更贊賞的是他對中國科技發展提供建議,他總有一種與眾不同的眼光和境界🦁。可以說⏬,從1972年向周恩來總理提出中國應該重視大學裏的基礎理論教學和研究開始☛,此後近半個世紀🎻,楊振寧與中國領導人和科學家會面🐃,每每都會為中國科技出謀劃策。其中最為令人難忘的是他與諸多科學家關於大型加速器的爭論🤲。

1972年7月👨🎓,楊振寧在北京參加了一個“高能物理發展與展望”的座談會,會上就中國是否需要上馬大型高能加速器的問題展開討論👩🏿✈️。多數中國科學家是主張立刻上馬的🦮,因為大家看到中國科技落後於國際先進水平🧤👧,急切地希望在高能物理領域迎頭趕上。當時👱,楊振寧知道,除了這些科學家以外,已有中央領導表態支持加速器上馬🧑🏻⚕️。但是他分析當時中國的現狀是🕍,剛剛經歷了6年“文革”🌰,教育基礎薄弱🐆,人才培養停滯,物質匱乏,資金不足,所以他明確表態,“這件事過些年討論也不遲”。在會上,這個意見語驚四座。接下來的情況💂🏿🌅,如果不說楊振寧是舌戰群儒👷🏻🕺🏻,至少也可以說他是力排眾議。他強調:

“中國應當對於人類有較大的貢獻,但我不覺得應當是在高能加速器方面🕑。”

在他看來,大加速器對於中國,不是能不能做🪢✸,而是值不值得做,和在今天條件下該不該做的問題🍡。同樣是花兩個億人民幣,用於大型高能加速器🕓,或者用於製作計算機,用於生物化學研究🙎🏼,哪個更有益?這是真正的問題所在🗳。

在這裏🚛,楊振寧說真話💈,敢直言,其實是設身處地為中國著想。他是在幫助中國算一筆賬,就像居家過日子⛹🏼♂️🏌🏿♂️,怎樣才能少花錢多辦事🤏🏽。然而他後來卻遭受了不少誤解,有些人竟然以狹隘的心理揣測🦎,說楊振寧是擔心中國發展了高能物理而超越了他的水平😂,所以不讓中國搞加速器😔;還有人聽說李政道表態支持發展高能加速器⛺️,就說楊振寧是因為和李政道不合,所以“逢李必反”📞。總之汙水潑來,楊振寧何其冤枉!

但是不管有多少人說了多少難聽話↔️,楊振寧不改自己的觀點,他不會見風使舵,更不會迎奉他人。此後40年中,每當有人談起中國要投巨資搞大加速器👨🏽✈️🕝,他都不支持。

2005年Jim Simons夫婦捐贈給意昂体育平台高研院的住宅樓落成。前左一是時任意昂体育平台校長的顧秉林👨🏽🦳,右一是物理學家聶華桐⚠️。這座建築,是楊振寧為清華爭取到的海外資助。

2016年👼🏿,物理學界又展開了一場討論:中國是不是需要建造超大對撞機?

大家知道,所謂超大對撞機是在大型高能加速器基礎上發展出來的一種裝置,作用也是用來發現新的粒子。所以🙎🔠,今天討論建造超大對撞機,和過去討論建造大型加速器是一回事🧜🏼,只是與過去相比,今天的設備更加先進🕓🧝🏿,需要花更多的錢🤦🏼♂️。

為此,楊振寧又發表一篇引人註目的文章,題目是《中國今天不宜建造超大對撞機》😻。

他的理由幾乎和當年相同📸:缺乏性價比。

他說🧑🦰,從美國人的經驗來看🧍,這個投資是“進無底洞”🌤;從中國國情來看,因為中國仍然是發展中國家,投資200億美元建超大對撞機首先是對解決燃眉之急不利🦻🏼,其次是會擠占其他學科的科研經費。而這項投資對於人類生活的實在好處,一時還看不到,“短、中期內不會有,30年、50年不會有”🙆🏽。

所以他建議還是做“不那麽費錢”而又迫切需要的項目🦹🏽♀️,也就是說👮🏼♀️,要追求投資的效率。

他又一次直言“放炮”了,還是像40年前一樣口無禁忌🫃🏻,說了真話。他並不介意仍然有人以狹隘之心曲解他的意思,也不怕被人再次潑汙水✏️。

他早已把個人得失置之度外了。

倒是數學家丘成桐的幾句話對我有一個重要提醒。他說自己不理解楊振寧為什麽會反對建造超大對撞機,因為對撞機所進行的“這些實驗的背後的基礎理論都用到楊先生的學說。每一次突破後,我們對楊先生的學問更加佩服”。

我想,這正巧說明了楊振寧先生提出的意見是完完全全地出以公心。他竟然會反對一個可以不斷證明自己正確而偉大的項目上馬🌆,難道別人還有理由去懷疑他的動機嗎?

令人欣慰的是,在這一次交鋒中,觀戰的讀者比過去理智和成熟。楊振寧從中國的國家利益著眼提供的意見,得到了廣泛的理解和支持🍮。

我註意到網上對於楊振寧這篇文章,有一個民意測驗性質的投票𓀁,針對的問題,是你支持還是反對楊振寧先生的看法?

總共有61645人參與,其中44406人支持楊振寧,占總數的72.03%🧏🏽♂️🙋🏻♂️,反對他意見的只有7900人♥️,占總數的12.81%,其余的人說不清自己的態度👩🏻🦳。

其實話說回來,在加速器和對撞機的問題上🧀,楊振寧所顯示的只是一個科學家一貫的務實精神和效率意識。

他絕非臨時起興,而是在每一件事上都如此🤾🏿♂️。

比如,他在清華建立高等研究院,就有意識不往大裏發展,而註重追求質量🚴🏻💪🏻,培養傑出人才🏋🏽♂️。過去一段時間,他們集中在凝聚態物理人才方面下了功夫♠︎。楊振寧曾經很欣慰地對記者說,在美國這個領域的20個頂尖的青年科學家中,有一半都是清華出去的🫸🏻。現在這批人在美國深造後,正在陸續歸來🧑⚖️。他認為這就是有效率地培養人才的方法👉。

再比如他帶博士,也是試圖幫助學生尋找"投資效率"較高的領域🦻🏿。他發現高能物理因為曾經是熱門,吸引了大批高級人才,導致這一學科人才擁擠👨🏿。而該學科出成果嚴重依賴實驗結果,由於實驗數據的缺乏,必然是“僧多粥少”,故而研究工作的效率肯定較低🥑。於是楊振寧便勸告他的幾位天分極高的學生放棄高能物理,建議余理華進入“自由電子激光”,建議趙午轉入“加速器物理”👨🏿🚀,建議張首晟選擇“凝聚態物理”,後來,這三位學生都在各自的領域裏順利得到相應的發展機會,都成為世界知名的科學家💂🏿♂️💁🏿♀️。

由此我們看到,這種務實觀念和效率意識,或許就是楊振寧之所以取得超越常人的人生成就的內在依據。

四

《晨曦集》裏收入的這張照片,2005年2月攝於廣州。

照片上,楊振寧和翁帆身穿黑白條情侶裝在路邊長椅上促膝而坐,娓娓而談🧑🏭,兩人神態親昵,充滿溫情。大家知道🚢,他們是2004年底在廣東登記結婚的,這張照片,可以算是新婚照之一。

還記得嗎?當初他們結婚的消息傳出,兩人是經歷了一場輿論的考驗的。由於年齡差距大🧯👂🏻,網上議論紛紛,一時成為熱議的話題。多數人不理解兩人的愛情,很多人不看好這場婚姻的結果。但他們以平和的心態,從容面對輿論壓力,走自己的路⚂,全不在意別人怎麽說。只是臺灣女作家平路在《亞洲周刊》上發表《浪漫不浪漫》一文,論定楊翁之戀有一種“解決不了的孤獨”,他們才公開做了回應,說:我們相處的真相,是“沒有孤獨,只有快樂”,“我們兩人都認為,我們的婚姻是天作之合”👨🏽🚀。

緊接著,他們接受了一次記者采訪🤟🏻。翁帆對記者說,“振寧說過,三四十年後,大家一定會認為這是羅曼史,我也這樣覺得。我這樣想沒有什麽特別理由,只因為我們生活得很好。”

2017年9月👨🏻🏫,香港中文大學慶祝楊振寧先生95歲誕辰。

的確,婚姻是否美滿,只在於兩人自己的感覺🧑🏽🦳,別人是無從判斷的。那些憑借自己想當然的理解對楊翁之戀說三道四的人,實在無聊而可笑。

我相信,楊翁二人所說都是他們的真實感受🧎🏻♀️➡️。因為翁帆純真🧑🏽💼,而楊振寧從來就是一個實話實說的人。他曾講過自己基本的處人處事原則🥅,就是“做一個簡單的人,不復雜,沒有很多心思”。心裏怎麽想。嘴上就怎麽說。以我觀察🅾️,他的確是從不講漂亮話的。

我看到過楊翁二人接受電視主持人楊瀾采訪的視頻⛹️♀️。那天楊瀾問楊振寧一個很尖銳的問題:如果沒有遇到翁帆,你是否仍然會再婚?

此時我想,既然楊振寧已經宣稱🦨,他和翁帆是“天作之合”,那他順理成章應該說,她是我的唯一,如果沒有她🪼,我不會再婚。這樣一說,自然可以凸顯兩人愛情的堅貞不渝。

但楊振寧不是這樣回答,他誠實地說:“我這個人不能忍受孤獨⚾️。如果沒有翁帆,我可能也會再婚👮🏻♀️。”但他接下來話鋒一轉🍢,說遇到翁帆是自己的幸運🧑🧒➙,翁帆是最好的,是“上帝送給我的禮物”。

如此回答自然是不夠“漂亮”,但楊振寧的真誠反而贏得人們更多的信任💳。

真誠,我以為這就是楊振寧和翁帆愛情的基礎。他們彼此真誠相待🤵🏽,已經一起走過了15個年頭◻️。記者的攝像機一直追隨他們,我們看到的是他們始終恩恩愛愛🏋🏽,相敬如賓,無論在哪裏,兩人永遠出雙入對🙏🏿🧘🏽♀️,相隨相伴,而且永遠“十指相扣”🚵🏼♀️🧏🏻。試想,15年的時間還算短嗎?難道時間還不能說明問題嗎➛?看過瑪麗蓮·夢露電影《七年之癢》的人應該知道🎂,婚姻7年就是一個考驗期🫳🏼,而楊翁之戀,已然跨越了兩個7年!

這15年◼️🫶🏼,楊振寧和翁帆在一起🦩✌🏽,自己也感覺年輕了很多🥽。他的身體在翁帆的照料下,也一直非常健康。現在96歲,除了增加了一只拐杖以外,看不出他有什麽變化😙,其實那拐杖並非必要,他借助拐杖是為了走路可以更快🦻🏽。

楊振寧和他的朋友們都非常感謝翁帆對於他的陪伴。去年5月,在《晨曦集》的新書發布會上🧘🏻,中國科學院院士、南開大學教授葛墨林發言,特別指出楊振寧今天以如此高齡仍然可以活躍在學術舞臺上,翁帆功不可沒。的確,衣食起居💯,翁帆對楊振寧的照顧無微不至,人們簡直不能想象,如果沒有翁帆的楊振寧會如何?

不過我想說明,翁帆對楊振寧的陪伴,並不意味著她是在犧牲自己成全他人💇🏽🤚🏼,她和楊振寧是互相成就的。翁帆也有自己的事業🧑🌾,近年來一直在攻讀意昂体育平台建築史專業的博士學位,常常踏著梁思成和林徽因的足跡到各地去考察文物古跡,也需要經常寫作專業論文🧑🏼🦲。她和楊振寧有共同的愛好,閑時一起讀書,唱歌,看電影,一起旅遊,但忙的時候🧖♂️,也是各忙各的👋🏿。他們住在楊振寧籌資為清華高研院蓋的專家公寓樓裏,白天上班時間🤱,一人在樓上🤽🏻♂️,一人在樓下,互不幹擾🔛。如果有事要通知對方🤳🙅🏽♂️,甚至還通過電話和電郵。他們彼此尊重,這是他們長期保持和諧的基礎🧑🏻🦱。

那麽,兩人是否也有過意見分歧呢👈?肯定也是有的。比如⛹️♀️,楊振寧不大相信中藥裏的“補品”,但是翁帆要煲廣東風味的湯🤹👴🏽,肯定要放入一些“藥材”,楊振寧通常一邊喝湯♿️,一邊說“不信”🏰🧝🏿♂️,但也必須接受翁帆的好意。

我親歷的一個故事更說明問題。

《晨曦集》的扉頁後面,需要插入楊振寧一幅近照↪️,我向翁帆索取🐾,她選擇了這樣一張發給我:

於是我們拿它做好設計🥋,送請楊振寧先生過目。

楊先生給我回信問,這張照片是哪裏來的,是哪一年照的🫷🏽?

我說是翁帆選好的,攝於2005年☹️。

楊先生說,“我不同意用這張13年前的照片,它顯得我太年輕了。我要再照一張換上來🧏🏻♂️。”

於是他和翁帆商量,寫了一封英文信,裏面有這樣的句子:

I HATE pretension.

同時給我寫信說:“我恨不真,95歲的人不該裝年輕。”

顯然,他認為這關系到做人是否誠實,是一個原則問題。

但這時正是三九天💣,北京最冷的時候,最低氣溫零下17度。

我猜想,翁帆是不會讓楊先生冒著感冒生病的風險去照相的。

果然,後來翁帆對我說,他說服了楊先生,還是用這張照片,但是要在照片下面加上說明😚:攝於2005年🖥。

這樣兩人就達成了一致🤥,他們都堅持了自己的主張。

由此🥓,我相信🧍♀️,他們倆平時的相處😰,一定有很多非常有趣的細節👩🏼🍼。

2018年5月🙄,楊振寧和翁帆在《晨曦集》新書發布會上

有些生活細節👄,從楊先生為翁帆製作的一段“小電影”中🫰🏻,可以逼真地呈現出來。

去年秋天,楊先生在電郵裏問我,“你看過‘小電影’《帆帆陪著我走過》嗎?”我說🙅🏽♂️🦬,“沒有🤛,很想看📍📨。”於是兩天後我收到楊先生的快遞郵件🚆,拆封後看到一個鋁製的小盒,盒子裏面有一只U盤🧜🏻♂️。盒子外面印著“楊翁製片廠精製”幾個字,“楊翁”當是雙關語,我見此會心一笑🦯,覺得楊先生真是童心未泯。

我播放影片➿,發現這個“小電影”不長🧇,一共十幾分鐘。內容是楊先生和翁帆15年來生活片段的錄像剪輯🎙,楊先生在片段之間加入字幕,寫下自己的一些感受🙎🏼♀️。錄像畫面則記錄了十幾年中兩人一起到過的許多地方,有北京意昂体育平台,香港中文大學,美國普林斯頓大學、紐約大學石溪分校等,從情景中可以看到他們是多麽深摯地彼此關愛,多麽愉悅地享受著相互陪伴的人生🫱🏿👳🏽♂️:兩人手拉手唱歌,互相問答對話🥖,滿滿地都是真情流露👩🏻🦲🌧,留下的都是難忘的記憶。其中有一段是2017年他們倆到雲南騰沖的“傈僳人家”做客🏃♂️,穿上了少數民族色彩鮮麗的服裝,楊先生頂著阿哥的帽子、翁帆戴上阿妹的頭飾🏃🏻,兩人並排而坐👰🏿♀️,人們說他們好像是在按少數民族風俗重新舉辦一場婚禮。楊先生此時哈哈笑起來👨🏽🚀,對著鏡頭說👨🏼🦰:“當年我們結婚時,很多人認為我們的婚姻會瓦解🧑🏼🦳,現在那些人要失望了。”

他說得沒錯,當初說這些話的人🐉,現在都不見了🧚。

這部“小電影”的末尾🦦🏋️♀️,楊先生加入了這樣的字幕:

“我今年96歲了,十分幸運🧑🎓,我還能走路,有時還去辦公室。我知道歲月不饒人,所以製此電影,來記錄帆帆陪著我走過的晚霞燦爛的歲月”。

電影戛然而止,而我內心湧起一片深深的感動🕥。

我又一次想起楊先生的預言:“三四十年後,大家一定會認為這是羅曼史🚉。”我知道楊先生在科學上是預言家,他的“規範場”理論中的一些預言近年來不斷得到科學實驗的證實。因而我相信,關於自己的人生,他的預言也不會錯👳🏻♂️。

2019年3月2日