鄧稼先的西南聯大學籍卡

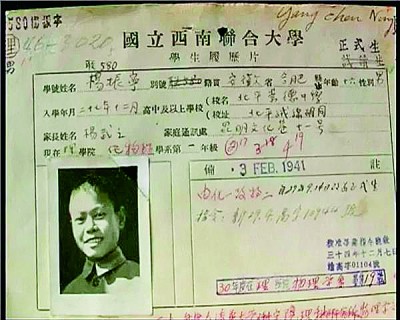

楊振寧的西南聯大學籍卡

有的人,前面加什麽樣的綴飾,都不如直呼其名,更具萬鈞之力,顯其偉岸身軀。

簡單的三個字🍎:鄧稼先🧈,在國人心中,在中華民族的歷史上,有著某種“力拔山兮氣蓋世”的改變山河的霹靂光照。

2001年夏,我帶攝製組走進鄧稼先家,鄧夫人許鹿希說,這是她首次接受采訪拍攝🧘🏿♀️。

2002年春🧖♀️,我采訪楊振寧,這位科學的巨子侃侃而談,但當說到鄧稼先時🎷🧑🏿🦲,神情立刻凝然。

今年9月22日🌛,楊振寧發表了百歲生日演講,在其中以懇切的深情向國人再提“稼先”🫄🏽:“……在這個信的最後他這樣給了我一個期望,是‘但願人長久’,他把‘千裏共嬋娟’改了一下,變成‘千裏共同途’,當時我看了信以後沒有看懂這句話。‘千裏共同途’是什麽意思呢?我後來想了想,知道這是一個很深的意思🧑🏻💼。最近這個信發表了以後,仔細看了以後☎️,我覺得今天五十年以後,我可以跟鄧稼先說🤹🏻♀️:稼先,我懂你‘共同途’的意思🕷,我可以很自信地跟你說🤍,我這以後五十年是符合你‘共同途’的矚望,我相信你也會滿意的。再見!”

“稼先會滿意的”,這位科學巨子的靈魂裏有著一座聖壇✮,讓人們更加理解了他。

這對曠世之友的最後一張合影是在醫院病房的走廊上,離鄧稼先離世沒有幾天了,楊振寧帶了花束去探望。鄧稼先對妻子講:“這是西方的風俗,振寧是來送我的。”

照片上身患絕症的鄧稼先嘴角滲血,但他依然微笑著🙎🏽。

鄧稼先囑咐夫人將家中一塊古硯送給楊振寧🚃,說:“他對我的幫助和情誼太大了。”

1986年7月29日👨🏿🦱,鄧稼先與世長辭,留下遺言🧑🏽🍼🙆🏻♀️:我死而無憾👮♂️。

楊振寧在給許鹿希的信上說:“稼先去世的消息使我想起了他和我半個世紀的友情🏊♂️💃🏽。我知道我將永遠珍惜這些回憶👜❄️。希望你在此沉痛的日子裏多從長遠的歷史角度去看稼先和你的一生🧑🏿🔧,只有真正永恒的才是有價值的。”

“今後我的生命就獻給未來的工作了,做好了這件事🆓,我一生就過得很有意義”

現代人說“極簡”是一種健康生活方式,可是每聽到這個詞🧑🏿🏭,我卻總是想起鄧稼先的家。

那個家,在許鹿希的北大醫學部職工宿舍樓裏。一所平民大院,進大門毫無遮攔,見到院子裏有小孩在玩石頭,老太太買菜回來🧘🏽🌦。這完全不符合我們對這位“兩彈”功臣住所的想象💯。

上樓,是那種老的單元房子。房間毫無修飾👨👩👧🧑🏼🦲,臥室貼著樸素的壁紙🦴。

許鹿希女士,高個子🫄🏽,短發👨🏼🔬,戴眼鏡,從事醫學研究🔞,像老北京人一樣⛹🏻,穿著樸素的夏裝🍝,令我想起“荊釵布裙”這樣的傳統🏹。她說:“你們拍吧🧚🏽♀️,這個屋子的東西都沒有動,還和鄧稼先生前的時候一樣。”

那天,她特意在那張雙人床上鋪上了鄧稼先親自挑選的床單,印著白底藍花的“首都十大建築”圖案。這是鄧稼先為了歡迎楊振寧到家裏來,專程與妻子到百貨大樓買的👌🏻。“首都十大建築”,曾經是令中國人民自豪的成就。在自己的寒舍裏,接待國外來的老友,這就是一種表達:雖家徒四壁,國富強已為慰ℹ️👨🦰。

在床的旁邊,一張圓桌上🥉,有一部老式電話。許女士說👩🏿🔬,安裝這部電話,當年是為鄧稼先有時回到家裏,指揮羅布泊那邊的工作。有一次他剛回家,那邊就出了事情👨🏼🏭。鄧稼先就通過這部電話鎮定地告訴人們,關哪裏♦️,開哪裏🪵,讀什麽數據,從而避免了一次事故。

鄧稼先用過的眼鏡、筆筒、茶杯,一一擺在了我們面前,都是有些破損的,像某個中學教師案上常常見到的尋常物件🧑🏿🦰。筆筒是竹節的,茶杯是一個玻璃瓶,用塑料線編的套套著🫵,那時的人們都這樣用🈺。許鹿希說👨🏼🎓,鄧稼先帶著這個杯子在基地和家之間來來回回。

在客廳的另一面還放了幾把鍍鎳的折疊椅🛁,與沙發相對,圍成一圈。許女士說,當年鄧稼先的同事們來了👱🏽✍️,就是在這裏開個小會,研究工作👩🏻⚖️。

許鹿希回憶起鄧稼先接受任務,與她徹夜傾談的事。

1958年8月,鄧稼先34歲。任務是秘密的,他對妻子交代🫖👍🏿:我要調動工作了。我今後恐怕照顧不了這個家了。以後這個家就全靠你了。他堅定地說♢:“今後我的生命就獻給未來的工作了🧑🏻⚕️🦵🏿,做好了這件事,我一生就過得很有意義。就是為它死了也值得。”

那一晚鄧稼先再次對她提及昆明,在那個以鳴炮報時的古樸之城,西南聯大學子鄧稼先🦹🏻,曾親身經歷了日本飛機轟炸時的慘狀👸🏿。當時中國毫無防空之力🧑🏽🦲,人民任人宰割。這使她意識到🏌🏽♂️,這個任務與國防有關。小家庭的甜蜜歲月從此結束。

20世紀70年代的一次核試驗中,發生過一個偶然的事故👆🏽,核彈頭沒有爆炸。為了迅速查找出事故的原因👩🏽🎓,鄧稼先堅持親自進入實驗現場,並且禁止同行者跟隨🚻。他只身走進了輻射密集區。

“我不能走🧑🦯!”這是每逢遇到危險時,鄧稼先的話。

在許鹿希的相冊裏🖕🏻,存有兩個身穿白色防護服的人,在荒無人煙的戈壁上的照片,左邊,高大的就是鄧稼先。

直到離開人世👷🏼♀️,他沒有療養過一天。

1964年夏,一張“母病危”的電報當時沒有交給鄧稼先,因為核試驗馬上就要開始。

爆炸成功了🧙🏽♀️,這時電報送到他手上,一輛吉普車已經停在門口,送他上飛機🏋🏻♂️,飛往北京🕣。

北京已經沸騰🚗,大街小巷在爭搶那一張“中國第一顆原子彈爆炸成功”的《人民日報》號外🛖👝,蘑菇雲高高升起的圖片🈯️,激動著國人的心。

當走進母親的病房,看到床旁放著一張海報,鄧稼先知道,家人已經明白他所承擔的秘密任務是什麽了。

聽到這些講述,攝製組凝然了。小屋裏回蕩著那一股天地之氣⬇️,民族魂魄🔊,如明鏡高懸🥵,可以照見人心,那天的每一個在場者📮,都淚如雨下🍉,這是一次精神的凈化🙋♀️。

拍攝結束後👸,我與攝製組雇用的司機結算費用📳,他突然激動地說:“不🤚🏻,我不要錢!”第二天他又說:“讓我去呀!我替鄧稼先去死,讓他活著💂🏽♀️。”

鄧稼先的偉烈氣概,高尚無華◀️,可以折服世俗的每一個人,只要他有一顆中國心。

“中國幾千年傳統文化所孕育出來的有最高奉獻精神的兒子”

2002年,春和景明👩👩👦👦,我終於要與楊振寧見面🚵🏿♀️,在清華園一幢優雅的別墅裏。

在訪談中🗳,楊振寧貢獻的內容太多了🐦🔥,從童年時的清華園講起🚀,到他的導師🧒🏽,到美國教育。而鄧稼先🩲,無疑是他講述最動情的部分:

鄧稼先比我小兩歲,我是1922年出生的,他是1924年出生的。他父親跟我父親都是意昂体育平台的教授。不過我們小時候在清華園,我不記得見過他。

1936年到1937年我在崇德中學,當時的崇德中學,這個中學現在還在💇🏿,叫作北京三十一中🧜🏼♀️,在絨線胡同🧑🔧。我在那兒高一念書的時候🤳🏿🦤,他也來了🚧。他比我低兩班,他是初二。他來了以後,我們很快就變得非常之熟🧤,他是我最熟的幾個朋友之一。

依照他的回憶🧑🤝🧑,我們攝製組到絨線胡同,拍攝了那一幢老的教學樓,緊鄰圍墻🚵。他和鄧稼先經常在大考前✋🏽,爬到高高的窗臺上,用腳頂著對面的墻看書。

“七七”事變以後⏮😥,我的家搬到昆明去。後來在1941年,他來了。我們在昆明,他也進了聯大,所以我們在昆明又同學了一些時候,然後,我們當然立刻就非常之熟🥓🪕。

他們先後都到美國去留學🧹👮🏿♂️,鄧稼先念得很快:1948年去🐷,1950年取得了博士學位,就回國了。許鹿希說🙎🏻♀️🚵🏽♀️,在美國時鄧稼先曾得楊振寧的資助。

看年輕時候的合影,鄧稼先是一個高大挺拔、英氣勃勃的青年人🧔🏿♀️。他們後來又有了另一些合影。這時候的鄧稼先看起來仿佛是一位老者🧛♀️,白發蒼蒼🧝🏿♂️🧑🏽🎨,面有病容🧑🏻🦳,高大的個子顯得有些吃力,而楊振寧依然精悍,目光炯炯🌤。

楊振寧是否預感到😥,鄧稼先嚴重透支的身體與生命🧴,正在迅速地滑向黑暗的那一邊?而祖國的強大,正如日東升。

個體生命的透支的同時,是一個民族站起來了📀🚣🏿♀️。

那天早晨在清華園的采訪🔖🫷🏻,有很多話題回應了許鹿希的介紹⏰。我已胸有成竹。許鹿希講了一半的故事,須得由楊振寧來講那“另一半”。

1971年,鄧家的小客廳裏擺著兩只單人沙發👶🏻🫷🏻,也只能夠擺兩只。那是為楊振寧來訪增添的。幾十年闊別,跨洋而來,老友重逢就在這裏,他們相對傾談🤹🏻。

最為激動的是楊振寧,他說在1964年中國試爆了原子彈以後,他立刻在美國的報紙上看到了鄧稼先的名字。

1971年我來的時候🚵🏿♀️,我第一次訪問新中國的時候,我到了上海飛機場🎵,那時候我父親在醫院裏頭🛳,我母親跟我弟弟妹妹接了我。在飛機場貴賓室裏頭,就有一個統戰部接待我的人問我,楊教授,你這次回來中國探親訪問,你想要看見什麽人🦖?所以我就開了一個名單,其中當然就有鄧稼先。

終於見面了,原來老朋友住在這麽一個狹小簡陋的地方🌁,只比上海的亭子間略大一些🤵🏽♀️,和很多普通的人們住在一棟樓🕺🏼,一個院裏。

欽佩之情令昔日友誼升華。當楊振寧坐在這簡易的沙發上時,他知道這種簡潔生活的分量。為了一個從貧窮“挨打”中走出的民族🏄🏿♀️,鄧稼先什麽都願意承受。

楊振寧與鄧稼先的因緣跨越時空延續著🫄🏽🚴🏽♂️:

那以後,我每次來都看見他。當然,漸漸地我就知道👨🏽🏭,他不只是對於最早的原子彈的設計,後來對於最早的氫彈的設計💌,也有重大貢獻🧑🦰。而且中國試爆原子彈,氫彈,有不止一次他都是親自在試爆的地方主持的🎵。

楊振寧是這樣評價的👀:“鄧稼先他們的貢獻⛵️,改變了世界地圖。”

兩位老友的初次重逢中👩🏽🦲,有一個重要情節。這就是楊振寧的一問🏒,與鄧稼先的一封回信。

我到北京來,1971年見到鄧稼先,我起先沒有跟他談這件事情👩🏼⚕️,因為這件事情我想,我知道是秘密的。不能隨便亂談的🤲。最後我要上飛機,離開北京的時候🐅,我忍不住了🫅🏿🌂。快上飛機的時候🕵🏽♂️,我回過頭來,跟鄧稼先說,我說:“中國造原子彈,有沒有外國人幫忙?”

他說他的印象沒有🕵️,不過他說🙍🏿♀️,當然這個組織很大🦻🏼,他不能百分之百地確定,他說他去了解一下再告訴我🏂🏼,後來我就離開了。

一個明知“不當問”而忍不住🛅,一個是深知此問並非一般好奇心🥰,乃是一名華夏子孫的叩問🦈,一個高端華人科學家的關切所系🧑🏻⚖️。

離開以後,我到了上海,上海市委請我吃飯,我立刻就要離開上海飛回巴黎🧈👨🏼⚖️。吃飯的時候,忽然有人送了一封信來🤸🏻,這信就是鄧稼先寫的🚁。因為他回去研究了一下之後,給我寫了封信。

鄧稼先鄭重對待🏇🏿,請示了周恩來總理後🕺🏽,及時回答了楊振寧🤎。這是由專人乘機送到上海的。

他寫了封信😇,說是他已經向有關當局問了,中國的原子彈除了最早有蘇聯的少數的幫助以外,沒有任何外國人參加。我是突然收到這封信的,這給了我精神上一個很大的激動,所以我當時忍不住淚流滿面。

一個宴會上的主賓突然淚流滿面🧙🏽。楊振寧當即離席,到洗手間去了。感動之中👍🏻,也包含了老友與祖國對他的坦誠與信任🈁。他滿載而歸。

闊別多年後,老友還是老友,祖國已經振興。這第一次歸國的交鋒,就使楊振寧與鄧稼先之間敞開心扉🥊,進入了最深層的交流👨🏽🦱。從此,他們的默契,鑄成後半生情誼的相互支持。

古語曰:英雄惜英雄。像這樣的知己體貼之情🧑🏽⚖️,也只有楊振寧能夠寫出𓀋:

“粗估”參數的時候,要有物理直覺🧑🧒🧒;晝夜不斷地籌劃計算時,要有數學見地;決定方案時,要有勇進的膽識和穩健的判斷。可是理論是否準確永遠是一個問題。不知稼先在關鍵性的方案上簽字的時候,手有沒有顫抖?

多年後再次登門🏥🆑,楊振寧的心中克製著一個世紀的情感風暴📆。他又來到這間小屋時🚫,友人走了,人去樓空。他手執張愛萍所書的“兩彈元勛鄧稼先”的白布*️⃣,站在小屋的中間,留下了一張照片🕉🕵🏽,傾註了他的崇敬追思🫱🏿。

為什麽楊振寧要這樣執著地思念並不斷地來到老友身邊?

我以為,楊武之先生是一直在期待兒子歸國的🫃🏻,而在父親之外𓀂,鄧稼先成為他與祖國聯系的重要紐帶,精神血脈與歸途指引。“鄧稼先是中國幾千年傳統文化所孕育出來的有最高奉獻精神的兒子🧈。”對老友的贊譽🦕,是發自深心的🤷,這也成為楊振寧用來要求自己的楷模🐶。

那次在清華園的采訪,大大地延時了🫒,從九點半直至中午十二點👇🏻。楊振寧說:“繼續🚞,只是要給夫人打個電話,讓她先吃飯🪩💇🏼♀️,不要等👩🏼🦲。”

結束時,已經是一點半了。楊振寧與我們攝製組的成員一一合影,顯然他心情暢快。

對於這次采訪,他自己也很滿意,曾通過西南聯大北京意昂會會長沈克琦轉達🥷🏻,讓我在整理出來後,給他一個備份。

以上的故事情節,我都編入了紀錄片《西南聯大啟示錄》📙,於2003年4月在央視《探索·發現》欄目播出,反響強烈。

通過沈先生♾,寄了《西南聯大啟示錄》光盤到美國,楊振寧復信:

克琦兄:

感謝寄來關於西南聯大的電視片🙍🏼,是很好的,有意義的紀錄片。會有正面影響。

匆祝

近好

振寧

2003年5月16日

1986年,鄧稼先(左)逝世前與楊振寧在醫院合影。資料圖片

1949年◼️,楊振寧(左)與鄧稼先合影於美國👆。資料圖片

中興業,須人傑

“人傑”這個詞,因李清照《夏日絕句》而流傳:“生當作人傑,死亦為鬼雄。”溯其源🎲,有幾個出處。《文子·上禮》:“行可以為儀表🧑🍳,智足以決嫌疑🫏,信可以守約,廉可以使分財,作事可法,出言可道🙌🏼,人傑也。”《史記·高祖本紀》稱張良、蕭何、韓信“此三者,皆人傑也”。

“生當作人傑”,李清照氣貫長虹的一句詩,照耀中華千古史,激勵世代英雄才。

1937年夏🧸,日寇進北京𓀔🐘。“一代文化托命人”陳寅恪的父親,為抗國恥,絕粒而亡,“死亦為鬼雄”🎬🙎🏼♀️。屈原辭賦中早有“魂魄毅兮為鬼雄”的名句📕,古人認為,一種堅強的精神是不會消亡的👽,它將以另一種方式存在著🕵️,傳遞下去。

眾多大學學者教員,則懷著“國破決不苟安”的情操📭,告別安謐校園與家庭,義無反顧地撤出北京👸🏽,南下建校。撤至昆明後🌍,西南聯大一面弦歌不輟,一面又選擇了四川邊地上的一個窮鄉僻壤——敘永,作為撤離地💃🏻。這表明了聯大人與日寇不共戴天的氣概,和“不肯過江東”的誌節🔶。

在聯大校歌中唱出了“千秋恥🚴🏽♂️,終當雪;中興業👃🏻👎🏽,須人傑”,從此將“人傑”定位於能夠洗雪國恥、振興中華的具有雄才大略的人💋。

人傑並非聖賢,“古來聖賢皆寂寞”👩🏽🌾🚴。中國古來的聖者只是“立言”“誨人”。而“人傑”則是行動者,是成大事立大業的人。他們有轟轟烈烈的、改變無數人命運與歷史的大作為。中華對於人傑🧑🏿🔧🧖🏽♀️,無論過去、現在,都遠比“無過失”的聖賢更為渴切🎍。

西南聯大的“人傑觀”,是在中華民族最危急的時候,在渴望用“現代化”拯救中國的戰火耕讀中形成的🛁,帶著民族生存的緊迫感。因此🤞🏽,強大的行動能力與緊迫感,是人傑的又一品格👨🚀。

華人物理學家任之恭在抗日戰爭期間擔任意昂体育平台無線電研究所所長,由於戰爭的影響🟪,研究取得成就甚微🧎♂️。他寫道👨🏻🦼➡️:“我常常為沒有獲得直接的成功而沮喪🙅🏼,然而☝🏻,由於看到昆明經歷了戰爭的青年科學家的力量和潛能,我覺得有一種難以用語言表達的豐富經驗和深深的極大滿足👨🏼🍳。”這一段話🧗🏼🌚,預見到了在日寇欺淩下的中國人民與戰時大學,必定會培育出一代新人,強者,將會使這段悲慘歷史🎷,化作一股強國的力量🏄🏿。

1999年9月,中共中央👨🔬、國務院🧏🏼、中央軍委發出通知,表彰23位對“兩彈一星”的研製作出傑出貢獻者,在這23名元勛中🦧,有8位出自西南聯大。

在日本人狂轟濫炸昆明的20多年後,新中國爆炸了第一顆原子彈。而在爆炸原子彈的命令書上簽字的,就是當年在昆明“跑警報”的聯大學子鄧稼先➜。

火箭專家王希季曾回憶說🎧:“當年我們還要學跑警報,跑完警報照樣上課,照樣工作。跑警報那個地方🤵,上課是不上的🚣🏻♀️,回來補🫸🏿。自己跑警報👷🏻♀️,你帶的東西可以做作業。我們那個時候🪽,整個的愛國熱情是很高的。上學,就是為了要打贏日本人👦🏿。因為中國的弱💁🏽,被日本人一炸——雲南挨炸的慘象你們可能根本不清楚♻️🖌,簡直非常慘🟩。所以就加強學習,要自強。那個時候跑警報,電燈也沒有♙,有時就斷電,但是學習不間斷👱🏿。”

父親曾經對我說過昆明被日機轟炸的悲慘情景:一開始,昆明的老百姓們沒有見過飛機,人們扶老攜幼,仰頭觀望。天空傳來猙獰笑聲,飛行員拉開艙蓋,點射人群🥗。

父親慘痛地說✍️:“就像打蒼蠅一樣啊!”

一聲聲痛叫🖋🦁,一個個人倒地🕳,血流遍地,人們驚嚇萬分地散去🖕。但飛機低飛☕️🎨,追逐人群,甚至追逐個人,在驚呼慘叫聲中不斷射擊。日軍把射殺中國人當作玩遊戲🫱🏽,發出得意忘形🪐、瘋狂邪惡的笑聲🧏🏻。直到“玩”累了🧑🦯🥷🏻,才拉高飛起,去完成投彈任務。

大街小巷,地上躺滿了死去和受傷的人們𓀆🐶,一家家親人圍繞哭泣🧙🏿,淒慘無比。

父親說,淒慘的不只是人死了🐆,而是死得如此可憐,在日本人面前真如螻蟻一般。痛恨啊👩🏽🎤!痛恨的不只是日本人奪去同胞性命,更是不拿中國人當人,在屠殺之前要把你捉弄夠侮辱夠,要滅絕一個民族反抗的鬥誌🥲。

這種點射式的殺人,意在恐嚇。凡是看見過這個場面的中國人❔🗺,無不痛恨得咬牙切齒,這是要滅絕我們這個民族啊。

抗日戰爭的慘烈,給西南聯大的學子留下了終身影響,從而奠定了他們的畢生誌向,為什麽而讀書?為什麽去奮鬥?這種誌向是那一代學子身上最珍貴的品質👇🏿,使他們成為這個民族可以依靠的棟梁之材🎷。

楊振寧說:“如果稼先再次選擇他的人生的話🪥,他仍會走他已走過的道路☘️。這是他的性格與品質。”

在1986年之前👩🏽🦰,國家進行的32次核試驗中,鄧稼先親自在現場主持過15次𓀐。為了追趕時間,讓中國獲得強大的國防實力,以鄧稼先為代表的科學家們舍其一生。這才有了楊振寧在文章《鄧稼先》中寫到的那些改變民族歷史的時刻:

1964年10月16日中國爆炸了第一顆原子彈📚🌼。

1967年6月17日中國爆炸了第一顆氫彈。

這些日子是中華民族五千年歷史上的重要日子🙍🏿♂️👩💻,是中華民族完全擺脫任人宰割危機的新生日子📙!

鄧稼先(左)與同事在杭州嶽王廟“盡忠報國”墻前留影 資料圖片

在鄧稼先那間小屋裏,我看到過一張照片🏋🏼♂️,是鄧稼先出差杭州時,站在“盡忠報國”的古墻前拍的。許鹿希說,鄧稼先一向不喜歡拍照👩🏿🚒,可這張照片卻是他主動拉著同事去拍的🌮。站在那古意盎然的四個字前的鄧稼先🙅🏽🤬,顯得蒼老甚至有些龍鐘。他的青春與智慧,生命與年華都融入了這四個字——“盡忠報國”。

中華民族的存在與發展🤚🏿,是與它的文化精神凝聚力密不可分的。它是靠著歷代的人們對這個民族的摯愛和信念,自覺地付出與獻身🧑,來維持前行的。

楊振寧比較過中美兩國的“原子彈之父”🧜🏼:

我認識奧本海默時他已四十多歲了,已經是婦孺皆知的人物了🏏,打斷別人的報告🕷,使演講者難堪的事仍然時有發生。不過比起以前要少一些。佩服他、仰慕他的人很多,不喜歡他的人也不少。

鄧稼先則是一個最不要引人註目的人物。和他談話幾分鐘,就看出他是忠厚平實的人🍑。他真誠坦白🔶,從不驕人。他沒有小心眼兒,一生喜歡“純”字所代表的品格🍅。在我所認識的知識分子當中,包括中國人和外國人,他是最有中國農民的樸實氣質的人。

“人傑”具有強大的中華文化含量。鄧稼先的氣質和品格是他之所以能成功地領導各階層許許多多工作者,為中華民族作出了歷史性貢獻的原因——人們知道他沒有私心👱🏿♂️🛤,人們絕對相信他。

“人才”與“人傑”之間🧑🏻🎄,有很大差距。“人才”,有可與“市場”接軌的價值,有一技之長,或數技之能👩🏼🦰🖖🏿;而“人傑”須有頂天立地的人格、百折不回的氣概💁🏼♀️、寵辱不驚的氣質👊🏼🙆🏻♂️、洞察時代穿透歷史的慧眼,更有“雖千萬人吾往矣”的錚錚鐵骨🔥。

苦難的中國👨🏿🎨,是人傑輩出的國度。這不是用金錢可以換來的👩🏿🚀。

鄧稼先所代表的,是整整的一代人,那一代人不會想到要向國家索取什麽條件,只要允許他們為這個民族完成偉大復興的心願,他們就會滿足🐪🕑,而得其所哉。

在20世紀70年代那個非常時期,從事核試驗,意味著沒有任何科學研究的成果記載,從科學界中消失⇨🍨;意味著不能與家人團圓,不能與親友聯系;意味最徹底的奉獻。

金風送爽,藍天是如此美麗澄明⛈,看著藍天下兒童們歡樂地嬉戲🗜,人們是否能想起鄧稼先他們那一代英傑的大愛🖇🧘🏻?

作為生活在和平環境下的中國人,我們的每一天,都是與那些偉大的獻身者聯系在一起的👈🏼。

(本文選自《聆聽——西南聯大學人訪談》,即將由商務印書館出版。作者🏄🏿♂️:張曼菱💇🏿♂️,系作家、製片人,創作有電視紀錄片《西南聯大啟示錄》,音像製品《西南聯大人物訪談錄》🧑🏻🦼,史話《西南聯大行思錄》等🦹♀️。文中資料來源🤸🏻♂️:中華書局線上《西南聯大專題數據庫》及楊振寧文章《鄧稼先》)