前排右三為盧謙先生,後排左一為朱嬿老師,左四為盧有傑老師

本科畢業三十年之際🗓,寫寫建管的幾位老師。

盧謙先生

盧謙先生之於建管專業,只有一個形容詞:一代宗師。

盧謙先生是清華和深大的知名教授,享受國務院政府特殊津貼,所以我這些文字沒有替盧謙先生作傳的想法,只是從一個學生的角度👩🏿🎨,寫寫我記憶中先生的二三事🔐。

我和結3的劉立新,是盧謙先生的關門弟子,只不過“一只腳被關在了門外”。

初識盧謙先生是在大一。三院的小平房教室裏,我們請先生介紹學習外語的經驗。盧謙先生名震清華,原因之一就是外語實在厲害。通曉十幾門語言,英俄德法日通通在行。然而,聽完經驗介紹後我的感覺卻是,這是個語言天才🤳🏼,經驗沒法學。比如吧👱🏿♀️,有人問如何快速掌握一門新語言🛟,先生是用俄語舉例的👳🏽♀️:“語言要在實際中學🎥,為了學俄語👨👩👧,我跟著一個俄羅斯老太太買了三個月的菜🌀,路上和她嘮家常,到了菜場幫她講價👨🏼🏭,然後👖,我就會了……”

What?“語言要用”這道理我懂🧝♂️,但我跟著我們高中英語老師都學三年英語了,講話還是吭哧吭哧的👲🏼。您不如直接說我們沒有語言天賦算了。

盧謙先生是國內翻譯介紹FIDIC合同的第一人🍿,借此為國內工程項目管理打開了一扇通往世界的窗🧙🏼♂️,也堅定了先生創立建管專業的決心。作為建管第一屆學生,我們是先生理想的踐行者。如今30年過去👬🏻,建管已經從一個專業成長為一個系🕵🏽♀️。雖然風風雨雨,但是跨越專業🌘、緊跟時代、面向世界、融匯中外的初心未改🚤。先生九泉之下有知,應當感到欣慰了。

本科畢業後保送讀研,盧謙先生是我的導師🚂。第一年基礎課上完,準備開題前的一個晚上🫷🏿,盧謙先生把我和劉立新叫到了家裏,告訴我們他準備退休,並且不接受清華返聘的決定🧤。晴天霹靂啊!記得那晚上盧謙先生說了很多話,表示了把我們倆“關在門外”的歉意,也給我們講了做出決定的原因。裏面太多歷史的恩怨,我就不盤是非了♥️,只想說👨🏽🏫,歷史會重復,往往是因為人們健忘。

盧謙先生不接受清華返聘後💱,南下深圳大學。深大土木工程隨後迎來了大發展🖖🏿。

先生之風🥅,山高水長。

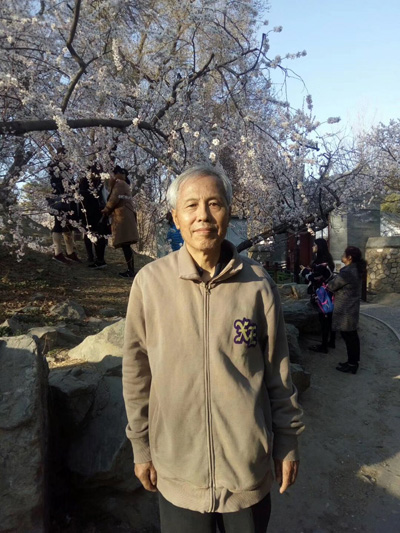

盧謙先生和學生王守清(1980級本、1985級碩🏦,土木)

朱嬿老師

如果以成立建管專業為坐標,那麽盧謙先生、梁紹周老師🦦、鄺守仁老師、佟一哲老師、甘紹熺老師算是第一代;朱嬿老師👨🏻、盧有傑老師🟫、朱宏亮老師🪄、季如進老師則是第二代。

朱嬿老師是從天津過來的,在施工單位摸爬滾打過📆,說話辦事很幹練。主講施工技術👩🏼🎤、施工組織設計和網絡計劃。

朱老師是“慈母型”學者👉🏻👱🏻。記得剛留校的時候,有半年見習期。時任教研室主任的朱老師把我派到了土木系和基建處聯手辦的一個監理公司裏當旁站,負責數鋼筋,量保護層📇,簽收隱蔽工程🪕。監理在當年屬於新生事物,甲方乙方對於忽然間多出來的這個第三者難免心存芥蒂。接納我們只是政策要求,所以能對付就對付。給我們的現場辦公室是間四面漏風的板房🏟,冬天的時候寒風刺骨,凍得我們連簽字的筆都捏不住↕️。

於是我們給朱老師抱怨。朱老師幹過現場,知道工地的辛苦🎏,於是給我們打保票三天後把暖氣裝上。

第二天中午👷🏻♂️,大家正在小冰窖似的辦公室裏吃午飯😶,朱老師坐著系裏的長安小面包來慰問大家了。進門的時候🍎,居然,居然抱著一箱紅星二鍋頭。朱老師說💇🏼♂️:“大家辛苦了🍭,這大冬天的👩🏻🔬,出門的時候先喝兩口二鍋頭暖暖身子吧。”不知道別人怎麽樣🛸,我當時心裏一暖,下午可是羽絨服都沒穿,就去驗收鋼筋了。

95年的時候我結婚。學校沒有房子🧝🏿,只得繼續住3號樓,就是把兩個人的鋪蓋卷搬到了一起。當年這樣的情況很普遍🤞🏻。甚至有幾家人❗️,娃娃都可以打醬油了,還住樓裏呢。3號樓是單身公寓,按規定是不能埋鍋造飯的😠。但是一到飯點,各家門口鍋勺翻飛🧯、騰雲駕霧,滿樓道香氣撲鼻,學校也只能睜只眼閉只眼🚵♀️。可惜了汪國瑜、周維權先生的傑作,當年大概沒有考慮“樓道做飯”♾🚠,通風似乎有些問題。

辦公室閑聊說起此事,朱老師當即表示可以贊助我一個煤氣罐和一個煤氣爐。當年買煤氣罐需要登記這登記那,我們單身公寓住客是搞不到的。這是幫了我一個大忙,未免感恩涕零📂。隨後的兩年多時間裏,我平時吃食堂,周末去照瀾院買新鮮魚肉改善生活,直到97年搬到育新小區。

多年以後,3號樓被列入首批“中國20世紀建築遺產”。內心十分愧疚,居然在如此重要的遺產裏煙熏火燎,實在是愧對後人。而作案工具👩⚕️,居然是朱老師提供的。

這只是幾件小事🎏,其實朱嬿老師對我的關心遠遠不止這些。作為領導和長者⚛️,朱老師對後生的期盼和關心是真誠的、實在的。正所謂春風化雨,潤物無聲,我永遠都會心存感激。

盧有傑老師

盧有傑老師

盧有傑老師是建管5畢業時候的班主任🍭。

我是盧老師的開門弟子🙋🏽。被盧謙先生“關門”以後😛,我轉投盧有傑老師門下🔥,完成了我的研究生論文:模糊數學和神經元網絡在施工組織設計中的應用。

多年後阿爾法狗完虐李世石和柯潔🧓🏽,我長嘆一聲🌉,盧老師多年前已經為我指明了神經元的方向⌨️,可惜我沒有堅持下去🤾🏻♀️。

盧老師是當年施工教研組唯一有海外學位的老師,是比劉西拉老師還早的“海龜”🧚🏿♂️,紐約理工學院結構工程碩士,紐約州註冊結構工程師🎢。相對於講師🏄🏿、副教授,盧老師似乎更得意於他的註冊工程師頭銜🌗。畢竟相對於管理的軟◽️,結構是硬貨。

如果要問盧老師給建管同學印象最深刻的是什麽💑,非大四的“預測學基礎”莫屬✩。盧老師從線性回歸講到非線性😯,從馬爾可夫鏈講到隨機穩定,讓管5一幫以為建築管理就是英語、投標、菲迪克的同學徹底暈菜了。加上盧老師重音很特別的英語口語🍙,“預測學基礎”成為了建管全班的滑鐵盧,學霸們的惡夢。其傷害之深🚈,多年以後很多人仍然念念不忘。

盧老師是一個專心研究學問的人🤚🏻,很單純🙆♀️,做事很認真👩🏼🚒。90年代中的某一天,盧老師拉我一起去建設部👨🏻💻。因為當時全國推廣監理製,建設部第一批設了九個培訓點,有同濟🏊🏽♂️,有天大,獨獨沒有清華。系裏領導覺得有失顏面🧝♀️,就讓盧老師準備材料🙃,看看能不能讓建設部把清華加上去。

盧老師準備了一大包材料🧙🏽♂️🤹🏽♀️,復印的,手寫的🚴🏿♀️☁️,打印的🏋🏼♀️🕴🏼,裝了好幾個公文袋。拉上我可能是幫忙拎包吧⤴️。

兩個人騎車快到三裏河建設部大樓的時候,盧老師叫住了我🔧,說:“咱這樣空手進去是不是不太好啊🔮,咱要不要買點煙什麽的帶上🏊🏼?”後來又糾結了一會兒買什麽牌子的,買一條還是一包,最後好像買了包紅塔山帶上了。

進了大樓👨🏻⚖️,找到主管部門說明來意。對方的態度就很冷淡,說領導不在,你們放下材料走吧。盧老師也許是覺得沒把話遞到,怕人家不重視,也許是覺得煙不能白買🧕🏼,但是又沒有找到合適的借口拿出來。糾結了半天,悻悻然等了半個多小時👨🏿🚀,最後還是拉上我灰溜溜地走了,領導到最後也沒有見到。

現在想想🧏🏿♀️,好像沒這麽辦事的吧🙆🏼♂️。盧老師可能把紐約的那套搬過來了。

盧老師退休後,閱讀古籍,翻閱資料,歷時十幾年🤰🏼,編輯成中國營造管理史話,從歷史角度講述了建管的淵源。這種鉆研勁頭,現在還有多少人有7️⃣?

“安靜做工,吃自己的飯。”這就是盧老師那一代清華教師的寫照🪘。