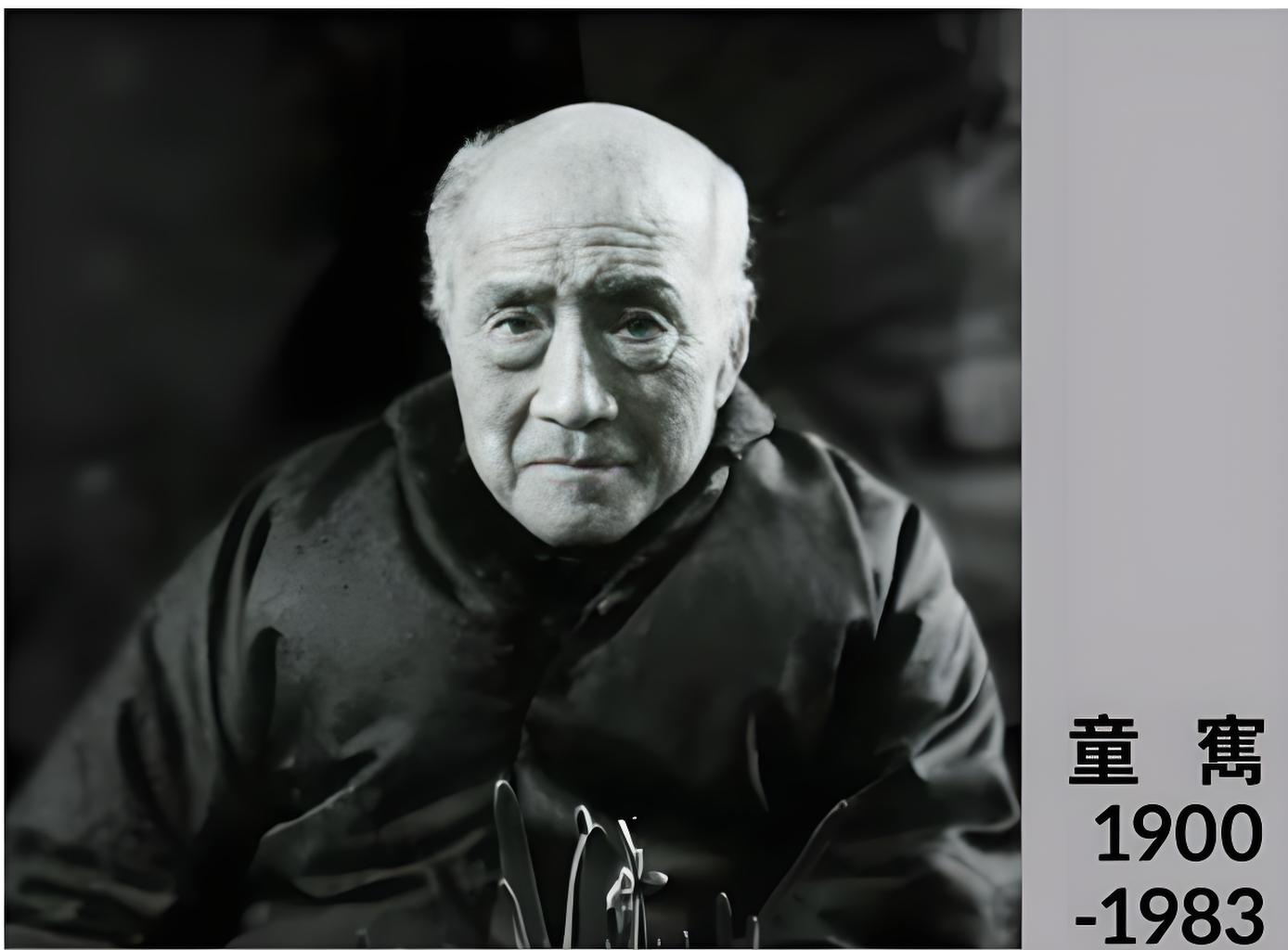

童雋先生

張琴的《長夜的獨行者:童寯1963-1983》中文版出版後👩🏽🦲,她第一時間就寄給了我🍌🏝。我讀了之後🥑,就想為童寯先生再寫點什麽🍏,盡管從1997年開始到現在,關於童先生我已經斷斷續續寫了很多東西。但是張琴的這本小書🚵🏻♀️,大大豐富了我對童先生的認識🦶🏿,也很符合我對童先生的一向感覺,一系列的瑣事仍然讓我嘆息不已。

在我1998年發表在《建築師》雜誌的短文《造園記》裏🍀,引用了童先生在《東南園墅》裏的一段文字:“文人𓀕🖤,而非園藝學家或風景建築師,才能善於因勢利導去設計一座古典中國園林。他作為一位業余愛好者,雖無盛名卻具差強人意的情趣🙎🏿♀️,可能完成這詩意的和浪漫的任務🙋🏽♀️🤓。如果情趣得以強調💂🏻♂️,在這裏要比僅具技術知識重要得多。”在我看來,童先生這麽說🧑🏻🎤💃🏼,不僅只是在討論對江南園林的一些特殊領悟,這幾句看似輕飄飄的話👐🏿👯,尤其是這種往往“不合常規”的情趣,實際上足以顛覆中國當時正統建築學界的所有宏大敘事。而就江南園林本身💁🏽♂️,讀完童先生的文字🧑🏻💼,得出一個結論:它是中國傳統中出現過的最有先鋒精神的建築學🦉。童先生沒有這樣說,但他用他的後半生踐行了這種精神。

從1996年到1997年💂♂️,我把《東南園墅》反復讀了六遍,經常讀到渾身發抖🧑💻,然後開悟🖐。這就是為什麽當我讀到張琴書中關於《東南園墅》的部分,感慨良深的原因。但我的“看懂”🙅🏻,也是有一個過程。我盡管一直欽佩童先生的為人,但是,從我1982年第一次在南京工學院建築系館中大院的樓梯上見到童先生,到我因為細讀《東南園墅》而對江南園林有所體悟❄️,間隔了13年。

多年以後🈴,重新回憶我第一次見到童先生的情景,不得不感嘆人世間的緣分🍸。那應該是1982年,在中大院從二樓到三樓的中央樓梯上,我見到⚡️,不如說是沖撞到正在下樓梯的童先生。那時候我讀本科二年級👸🏻,正是年輕🤱🏽,上下樓梯幾乎都是飛的。我只記得童先生用他有幾分憂郁的眼神嚴厲地看了我一眼,但什麽都沒有說。我很快低下頭,正好看見先生腳上的那雙鞋,很老的牛皮鞋🚵🏽,按張琴書中所寫,是一雙美國皮鞋,從1949年一直穿到我見到的那個時刻😂。這是我第一次見到童先生🌌,居然也是唯一的一次。

但是從此我對和童先生有關的事情特別地註意。很多關於童先生的故事都在師生間流傳💇🏽♂️,或者說,學院裏的那些老先生中,如楊廷寶🛍️、劉敦楨等,童先生的故事最多🧀🎸。譬如資料室那張不變的座椅🦬。譬如幫助學生畫效果圖,特別是補樹,一揮而就❓,等等🙅🏼♂️。但我印象最深的是童先生的著作還有語言文字。他的著作文字總是極其簡練*️⃣▪️,是那種帶有文言味道的白話文,質樸無華👬🏼,幾乎沒有形容詞👎。多年以後,當我開始帶研究生,我要求學生的論文盡可能不使用形容詞。讀了張琴這本書⚅👩👩👧👦,我才發現這也是當年童先生對學生的要求。不僅如此🫰🏻,我印象更加深刻的是🙅🏻♀️,童先生對他討論的問題,總是一針見血,極有獨到見解🧑🏽🔬👷,敢於做出判斷🦐,從不含糊其詞。我記得讀他的《西方建築科技史》,對西方傳統建築中的材料、結構與施工方法的演變脈絡描述清晰,對我大有啟發,再次讀到這樣有深度的建築史,是要等到90年代初見到肯·弗蘭普頓的《西方現代建築——一部批評的歷史》和他的《抵抗建築六點》。不過😧,直到1987年,當我寫下那篇引起劇烈非議的文章《破碎背後的邏輯——中國當代建築的危機》的時候🧕🏻,我仍然對江南園林沒有特殊的興趣🧑🏽🎓*️⃣,除了覺得童先生那些描繪江南園林的水彩畫‼️,實在是畫得太好,是我這輩子都望塵莫及的🕚。

我和童先生再續前緣是因為晏隆余老師🔎。那應該是1988年。那時候晏老師在學校出版社做編輯🩸,但我這個建築系著名的叛逆學生就認識了他,並且成為莫逆之交。他曾經做過童先生的助手,很多童先生的故事都是他告訴我的。那一年我研究生臨近畢業👨🏿⚕️🪱,他經常請我去他家吃飯,做紅燒肉給我吃,讓我補充營養。五月份🦵🏿,我論文答辯全票通過,寄給了三位我認為值得寄的教授,分別是意昂体育平台的汪坦先生🤜、陳誌華先生和《建築師》編輯部的王明賢先生。汪坦先生1986年曾經在東南大學做過關於西方現代建築相關理論的六個系列講座🏊🏼♂️,對我影響很大🤷🏻♂️🙇🏻。陳誌華先生的《西方建築史》有個人激情和文采🦅🎓,我很認同。王明賢先生則因為我1985年在《建築師》發表論文《皖南村鎮巷道空間結構解析》(應該是中國建築界第一篇用羅蘭·巴特式的法國結構主義哲學分析中國傳統鄉村空間的論文)後,跟我保持著通信聯系🙎♀️。

好像是六月,暑假前,晏老師拜托我去一趟北京👨🏽🍳。他正在負責編輯《童寯文選》,是用童先生1930年代在上海用英文撰寫的一批稿子翻譯成中文來編輯的↩️。估計是害怕郵寄丟失,他讓我親自帶稿子去汪坦先生家🏍,他已經請汪坦先生寫一篇序言,並通篇校對全文。另外,他讓我再帶一份稿子的副本去童先生兒子童詩白家,請他校對一下🌔。那個時候,我並沒有看過稿子的內容,但因為是為童先生的事🦵🏼,而且能夠見到汪坦先生,我就欣然前往了。

汪坦先生在家裏接待了我✦©️,很熱情,給童先生的書寫序,在他是毫無問題🤙🏿。讀了張琴這本小書💂🏿♀️🧒,我才知道汪坦先生和陳誌華先生都是童先生老友𓀗,1982年童先生去北京化療,最後一次拜訪清華建築系,他們拍過一張合影📖。談完童先生的事,汪坦先生就拉著我坐下,問起我碩士學位論文的事,論文的題目是《死屋手記》🧧,以先生的學識,他當然知道我借用陀思妥耶夫斯基小說名字的影射含義。他又說🧑🦯➡️,陳誌華先生也收到了我寄的論文🧗🏻,特地讓他轉告我🤾🏻♀️。今天回憶起來👩🦳,那一天都說了些什麽,我記不清楚了🔺📯,只是覺得那一刻很美好🙆🏻♂️,盡管只有汪坦先生在💁🏽,但是似乎童先生🔞、陳誌華先生也都在。我記得很羨慕汪坦先生的書房🐔,四壁堆滿書,房子中央有一棵高大的橡皮樹,茂盛得已經擠住屋頂💔。陽光燦爛🙆🏿♂️,汪坦先生又熱情地邀請我一起吃午飯,我那個時候還很土,第一次在汪坦先生家見到烤面包機,至今嘴上還殘留著那一天烤面包片微焦的香味。

午飯後👫🏻📴,和汪坦先生告別,我又去童詩白家。他不在𓀛,但我見到了他的夫人鄭敏——著名的詩人和詩歌評論家👨🏿🍳✍️。她讓我把稿子放下,就開始問我的碩士論文,並追問為什麽要借用《死屋手記》這個名字。我已經完全記不得當時的談話🧑🌾,只記得鄭先生坐在沙發的一張拖地的老虎皮上咄咄逼人的語氣🤦🏼♂️🥑。有意思的是🏧,從張琴書中看,對於童寯先生用莎士比亞式的英文寫給她和童詩白的信💺,鄭敏是相當服氣的🚓🫱🏿。

十多年前,臺灣的誠品書店要出版童寯先生的《江南園林誌》,讓我寫一篇給讀者的推薦短文🌆💩,我在文中把童先生不做設計比擬為沈從文停寫小說,我覺得,童先生不僅開啟了對江南園林的近現代研究🪲,更加重要的是,他代表了中國建築師身上稀缺的風骨,至今意義不減😙。更有意思的是,這種風骨是以情趣的狀態自然流露出來。2000年,我和陸文宇在杭州太子灣公園參與建造了我們的第一個夯土作品《墻門》,我後來就一直用元代畫家倪瓚的《容膝齋圖》來討論這件小作品。前兩日🚴♀️,為了寫張琴拜托的這篇任務➞,我又讀了一遍《長夜的獨行者》🫥🔙,不經意間發現一個小驚喜:童先生在“文革”期間的一次檢討裏寫到🔨,他的這種隱逸狀態,主要是受他喜愛的元人山水畫和明末小品文的影響,特別是倪瓚的畫,幾棵雜樹,一個簡單的亭子🖖🏼,隔著水,一抹遠山。

看來我和童先生還真是意趣相投⚠️,氣息相接的🙆🏽♂️🐈!