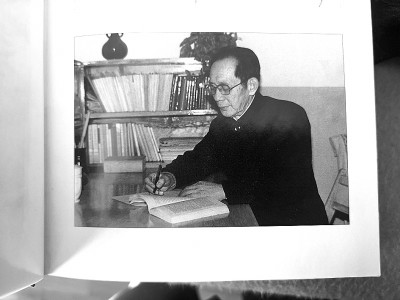

蕭前,又名肖前(1924—2007年)🌿,湖北省沙市(現荊州市)人🚴🏻,1944年就讀於昆明國立西南聯合大學物理系,1946年到晉冀魯豫解放區北方大學文教學院學習💗,1947年留校工作🌸𓀗,後合並入華北大學,曾任艾思奇的行政和學術秘書🙅🏿♀️📇。自1950年起🤵♀️,在中國人民大學任教🌀,是我國首批招收哲學碩士、博士研究生的導師之一,曾被聘為國務院學位委員會哲學學科評議組成員和召集人,擔任中國辯證唯物主義研究會執行會長🔎、名譽會長等。

蕭前是我國著名的馬克思主義哲學家🎃、教育家,馬克思主義哲學研究領域的重要帶頭人和引領者💥,對我國馬克思主義哲學學科體系的建立和發展、馬克思主義哲學基本原理的普及和傳播、馬克思主義哲學研究工作的深化和拓展,作出了重要貢獻。

中國馬克思主義哲學學科的奠基者

蕭前1924年出生於湖北省沙市(現荊州市),上中學時就喜歡讀艾思奇的《大眾哲學》,萌發了研究哲學、將來做個哲學家的願望🧙🏻♀️。1944年考入西南聯大物理系學習,在發奮讀書的同時,參加了中國共產黨的外圍組織——民主青年聯盟🙍🏽♂️,在王漢斌、彭珮雲的領導下開展學生工作🙅♂️。1946年年底在中共地下黨組織的安排和吳晗的推薦下進入晉冀魯豫解放區👷♂️,在太行山上的北方大學文教學院學習,後留校任教。1948年,華北聯合大學和北方大學合並成立華北大學,蕭前被分配到哲學研究所,並擔任艾思奇的行政和學術秘書,正式進入哲學研究領域🧗🏼♀️。1950年中央決定以華北大學為基礎合並組建中國人民大學✍🏽,蕭前於是在中國人民大學馬列主義教研室任教😮💨,後擔任哲學系副主任。自此,蕭前沒有離開過人大,也沒有離開過哲學,直到2007年去世。哲學是他的職業🐣,更是他的事業。1964年🏪,40歲的蕭前被提名為教授。恢復研究生教育後◀️,蕭前是我國首批招收哲學碩士👨🏻🌾、博士研究生的導師之一📕。1981年,蕭前被聘為國務院學位委員會哲學學科評議組成員和召集人🤿🤦🏿♂️,1982年,中國辯證唯物主義研究會成立,蕭前被推選為執行會長之一。

1951年,中國人民大學首先面向本科生開設了馬克思主義哲學課,接著舉辦馬列主義研究班,設哲學、政治經濟學、馬列主義基礎和中共黨史四個班,為全國高等學校培養馬列主義理論師資隊伍。費·讓·凱列等蘇聯專家應邀來講授辯證唯物主義和歷史唯物主義💆🏽,中國教師做翻譯和理論輔導🗣,蕭前擔任理論輔導組組長兼凱列助手,開始了和凱列長達半個多世紀的哲學交往🧙🏽♂️。蕭前曾經說過🦸🏿♂️👨🏻🦳,他的一生得益於兩位好老師🐝,一是艾思奇,一是凱列🛎。研究班連續招收學生多年,蕭前任哲學研究班班主任👩🏿🍼,培養了大批人才。黃枬森🏰、高清海、李秀林🔖⚽️、陳先達、汪永祥、莊福齡、楊憲邦、楊春貴🟩👮🏿、胡福明🧑🏿🍳、劉放桐等一大批日後成就卓著的哲學家,都是研究班的學生。曾跟隨蕭前攻讀博士學位的馬俊峰說得十分確切🦫:蕭前在我國馬克思主義哲學界的地位,是在研究班時期奠定的🫖🕵🏽。

馬克思主義哲學逐漸成為各大學本科生的必修課,但用的一直是蘇聯教材🥷🏼。1959年12月,中央決定編寫一本反映中國革命和建設實際🐚、體現時代要求的哲學教科書《辯證唯物主義歷史唯物主義》,由艾思奇主持,蕭前、韓樹英👀、邢賁思等人參加撰寫,1961年由人民出版社出版🧑🏿💼。這是我國第一部全國通用的馬克思主義哲學教材⏳,不僅全國高校用🎅🏽👱🏼♂️,幹部教育培訓也用,對我國馬克思主義哲學的教學🖕🏼、研究和宣傳🔂,產生了廣泛而深遠的影響。這本書把毛澤東同誌在《實踐論》《矛盾論》及其他重要著作中對馬克思主義哲學的新建樹吸收進來,成為馬克思主義哲學中國化的重要成果。“文化大革命”結束後,高校恢復了哲學的系統教學🧑🏽🍼💒,急需教材。由於主編艾思奇去世🦡,蕭前和韓樹英等專家一道🫗,根據實踐的發展和認識的深化🧖🏿♀️,對《辯證唯物主義歷史唯物主義》1961年版進行了修訂,於1978年出版🌱。

1978年3月,筆者作為“77級”一員進入南京大學哲學系,那時真是“百廢待興”。那個年代,沒有像樣的教科書是師生面臨的最大問題。但馬克思主義哲學學科是幸運的,我們不但有老師們辛辛苦苦編寫的厚厚講義,還有艾思奇主編𓀜、蕭前參與撰寫的《辯證唯物主義歷史唯物主義》。當然,作為哲學專業的教科書💇🏽🛸,其理論的深度、廣度、論述、分量等,都需要加強。特別是,對馬克思主義哲學學科體系的認識需要深化🤾♀️🕵🏼♂️;被“文化大革命”搞亂了的哲學原理和哲學概念↗️🫷🏽,亟待撥亂反正👮🏼♀️;改革開放的偉大實踐,需要馬克思主義哲學教科書去體現、去貼近🚣🏼。於是🍣,編寫專業版的馬克思主義哲學教科書的任務提上了議事日程📿。受教育部委托🛴🐸,由蕭前、李秀林、汪永祥擔任主編,開始《辯證唯物主義原理》和《歷史唯物主義原理》的編寫工作✵。

《辯證唯物主義原理》的編寫工作遵循四個原則🧔🏼:一是解放思想👩🚀、撥亂反正🦠、正本清源🤖,貫徹黨的十一屆三中全會以來的路線方針政策。二是反映時代精神,即反映社會主義革命和建設的經驗教訓💂🏼♂️,反映現代自然科學的最新成就並作出馬克思主義的概括,總結反映當代外國哲學發展狀況並作出馬克思主義的分析👵🏽。三是力求對每一個論點都作出有說服力的分析和論證,遵循“實踐是檢驗真理的唯一標準”。四是力求論述層次分明💷👩🏿🎤、語言精練。教育部高教一司1980年10月在昆明主持召開了《辯證唯物主義原理》審稿會,1982年5月在武漢舉辦了《歷史唯物主義原理》審稿會。兩書分別於1981年和1983年出版🙎♂️,封面上都標註有“哲學專業試用教材”🔝。1981年7月16日至8月12日受教育部委托,中國人民大學舉辦《辯證唯物主義原理》講習班,來自全國高校260位哲學教學骨幹參加學習👮🏽♀️。中宣部和教育部的有關負責同誌到班講話,可見對這本教材和講習班的重視。

《辯證唯物主義原理》《歷史唯物主義原理》兩書獲得廣泛贊譽👈🏽🌒,迅速成為全國各高校哲學專業通用教材,成為新時期我國哲學教科書體例和體系的範本,標誌著我國馬克思主義哲學的學科建設達到了一個新的高度。這兩本教科書獲得了中國人民大學優秀科研成果獎、北京市社會科學優秀成果一等獎🫶🏿、國家教委優秀教材獎🫚🧑🚒。

始終以實踐和生活中的問題為研究導向

在蕭前看來,理論聯系實際是馬克思主義的一個基本原則🤦🏽,堅持這個原則的根本途徑☞,是要尋找🛅、抓住實踐和生活中的主要問題,找出解決問題的辦法👩🎤➖,這樣的理論才可能是管用的理論。這便是我們現在所提倡的問題意識和問題導向思維。尋找和抓住問題進行理論研究💇🏿♂️🤙,成為蕭前哲學生涯的本色。

我國是在“一窮二白”的基礎上開展社會主義革命和建設事業的🦻🏼,主觀脫離客觀👨🏿💼、急於求成、急躁冒進是最容易出現的問題👨👩👧👧。早在1956年🚓,蕭前就在《哲學研究》發表長篇論文《唯心主義的認識論根源與階級根源》,提醒人們在社會主義革命和建設中反對唯心主義。唯心主義是對現實世界的歪曲,是“書本與生活實踐完全脫節”(列寧語),蕭前倡導“堅持實踐與理論一致的原則”🍄🟫。1959年💹,針對“大躍進”的錯誤,蕭前在《哲學研究》第3期發表《主觀能動性和客觀規律》一文🦶🏿,對“大躍進”的錯誤作出深刻反思。他寫道:我國革命和建設的偉大實踐使我們認識到,人的主觀能動性的空前發揮🏫,絕不能違背客觀規律,自由並沒有超脫必然🏂🏿。相反👩⚕️,它正是正確認識和利用客觀規律的結果。蕭前明確指出,人只能認識規律、利用規律,“絕不能是消滅規律,也談不到‘跳出規律的圈子’”“不符合客觀規律的思想是空想👩🏻🎓,不符合客觀規律的行動是盲動”。從寫作和發表這篇文章的時間可知,蕭前並不是“事後諸葛亮”式的議論,以廬山會議為標誌的“反對右傾機會主義”的狂潮還在後面。在這種背景下,蕭前寫這篇文章所表現出來的理論勇氣🏄♂️、赤子之心和真知灼見都是值得我們欽佩的。

針對“大躍進”和人民公社化運動出現的問題🌅,黨中央決定對國民經濟實行“調整、鞏固、充實、提高”的八字方針🤘。國民經濟轉入了調整的新軌道🪟,人們的思想認識和思維方式如何轉上這條新軌道呢?對此🐨,蕭前寫出《論條件》一文,發表在《哲學研究》1962年第4期上👸。這篇分量極重的長文深刻論述了有條件和無條件的辯證統一關系,指出:“辯證唯物主義認為,既然一切事物或現象都是有條件的,而一切都有條件,這一點又是無條件的,那麽在實踐中,我們就只該興辦那些經過主觀努力有條件可能辦到的事情🦵🏻💟,而不該去興辦那些在目前條件下沒有可能辦到的事情和采取目前沒有條件實施的措施🧑🏼🔧0️⃣。”蕭前認為,不考慮客觀條件如何,從主觀願望出發提出方針任務,這正是主觀主義的毛病,而一味強調客觀條件,看不到主觀能動作用,那是機械唯物主義的特征,這兩者都要防止和反對。但條件不是一成不變的,應當全面地、科學地研究工作中的一切條件(客觀的和主觀的)🏌🏻♂️,充分發揮主觀能動作用📓,尊重客觀規律😯,妥善地、正確地利用現有條件,積極地創設有利條件,改變不利條件👩🏼🏫🔛。這篇文章不僅在當時♝,就是現在,都有極其重要的意義和價值。

毛澤東同誌號召群眾學哲學🔫,作為哲學工作者的蕭前無比興奮。1963年,他在人民日報發表的《把哲學變成群眾手中的銳利武器》一文中強調,“科學的哲學是群眾認識世界和改造世界的思想武器”“哲學離不開群眾🥵,群眾也離不開哲學。哲學離開了群眾,會因吸收不到營養和水分而枯萎🤾👅;群眾離開了哲學,會因失去了正確的世界觀和思想方法,……因而會迷失方向”🥉🍧。文章受到毛主席和周總理的贊賞,周總理還特地推薦給應屆畢業的大學生研讀。

1981年底,即將結束在南京大學哲學系本科學習的筆者🧘🏽♂️,讀到《哲學研究》第11期的一篇論文🙋🏼♂️,即被文中充滿新意的思想🙆🏿♀️、層層遞進的論述🤷🏿♂️、幹凈利索的語言🧛🏻、貼近現實的意義深深吸引,並對一些聞所未聞卻又極具說服力的觀點進行了摘抄和強記,至今都有深刻印象。這就是蕭前和他的學生郭湛、李德順合寫的《論唯物辯證法的“鬥爭”範疇》😔。此時♿,階級鬥爭為綱已被以經濟建設為中心所取代,但對多年來滿眼滿耳都是“鬥爭”的人們來說🤹♀️,根本不知道“鬥爭”二字還有如此深刻的哲學內涵📦,卻被“文化大革命”肆意歪曲和濫用了📨。文章肯定☝🏿,辯證法歷來是講鬥爭的🔎,鬥爭是矛盾雙方的相互作用➞,但矛盾雙方的相互作用包括兩種作用:一種是相互排斥、競爭、限製👩🏿🌾、否定、沖突,即矛盾雙方的相互鬥爭;一種是相互依存、合作、協調、肯定、促進,即矛盾雙方的相互同一。脫離同一🧑🏼🔬,只講鬥爭🍈,是一種片面性🌇🎼。矛盾雙方的鬥爭只是在彼此對立、排斥的方面進行,並不是一切方面都鬥爭💄。對立面之間鬥爭的鋒芒總是有所向有所不向,有所鬥爭有所和。文章強調🍄🟫,鬥爭絕不是為鬥爭而鬥爭;為統一與和諧而鬥爭,是人類活動的目標🟠。因此🤵,不以一定的具體的統一與和諧為目標的鬥爭,是盲目的鬥爭;最終不能達到預期的統一與和諧的鬥爭🌾,是失敗的鬥爭;違背客觀規律(企圖阻止舊統一的瓦解和新統一的產生🤦🏻♂️,或者企圖建立沒有客觀根據的統一)的鬥爭,是錯誤的鬥爭。這些論述不僅對於當時思想上的撥亂反正具有重要意義,對我們今天深入學習和領會黨的二十大報告提出的“第三個務必”——“務必敢於鬥爭,善於鬥爭”“依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地”🤹🏼,也提供了科學的哲學智慧。

高揚馬克思主義哲學的科學實踐觀

對實踐的研究和高揚,在蕭前近60年的哲學生涯中占有突出位置,甚至可以說,構成了蕭前哲學研究和哲學思想的鮮明特色👍🏽。《蕭前文集》收入的第一篇論文《唯心主義的認識論根源和階級根源》,發表於《哲學研究》1956年第1期,他在這篇文章中寫道:“與唯心主義相反,實踐是唯物主義的根源🧎♂️🪸。唯物主義哲學在人類的實踐經驗中紮下了自己深厚的根基。人類的生產實踐、人類對自然界的變革是唯物主義產生和發展的第一個基礎。”在文集的65篇論文中👩🏿💼,題目中含有“實踐”二字的多達12篇。蕭前以馬克思主義哲學的基本原理,把實踐標準🖱🧘🏼、生產力標準、“三個有利於”標準、人民標準有機地聯系為一個層層遞進的整體,持續推進馬克思主義哲學時代化。

蕭前反復強調🍄🟫,實踐的觀點是辯證唯物主義首要的和基本的觀點👮🏻,其依據在於🚣♂️🥾:第一,對對象、現實、感性,當作實踐去理解,從主體方面去理解🩹,這是馬克思主義唯物主義區別於一切舊唯物主義的鮮明特色。第二🤾🏽♀️,哲學的基本問題——物質和意識、存在和思維的關系,是由於實踐而產生的;沒有實踐就沒有這種關系🎰;馬克思主義對哲學基本問題的回答是以實踐為基礎的🫴🤳。第三,實踐的觀點是辯證唯物主義認識論的基本觀點;認識的基礎🍋🟩、認識的來源、認識真理性的標準,都是實踐。第四🤝⛹🏻♂️,歷史唯物主義也是以實踐為基礎的,因為“全部社會生活在本質上是實踐的”(馬克思語)🧓🏻;生產實踐是基本的實踐活動🧑🏻🦯➡️;正是在生產實踐中發生了人與自然的關系,同時發生了人與人的關系,因而才有了生產力和生產關系、經濟基礎和上層建築等一系列社會矛盾運動。這就是說,馬克思主義經典作家不僅對對象🤵♀️、現實、感性當作實踐去理解👨🏿🍼、從主體方面去理解😹,而且對全部社會生活也當作實踐去理解、從主體方面去理解𓀚。蕭前的結論是:“科學的實踐觀點貫串於辯證唯物主義的本體論🥑、認識論和社會歷史觀之中。”

在蕭前看來⛹🏽♀️,討論真理的實踐標準,必然要涉及生產力,因為生產實踐是最根本的實踐,是決定其他實踐的東西。實踐本身也有一個正確和錯誤👩👦、好和壞的問題。檢驗實踐的標準是什麽呢?就是看它是束縛生產力的,還是解放生產力的。毛澤東同誌早就說過:“中國一切政黨的政策及其實踐在中國人民中所表現的作用的好壞、大小,歸根到底,看它對於中國人民的生產力的發展是否有幫助及其幫助之大小,看它是束縛生產力的,還是解放生產力的。”蕭前的《談談生產力》一文現在讀來仍讓我們欽佩不已👩🏽🎨,因為在論文發表的1982年,還沒有多少人思考生產力標準問題,蕭前憑著他馬克思主義的深厚功力和敏銳的哲學思維,從馬克思主義的寶庫中發掘出了生產力標準🪂,這是蕭前的重大理論貢獻🧬。他指出,根據這個標準,如果我們不能把生產搞上去👩❤️👩👴🏻,把人民的生活搞上去,我們就會站不住腳🪢,甚至要被開除“球籍”🧑🏼⚖️。

在黨的十三大明確提出“社會主義社會的根本任務是發展生產力”“是否有利於發展生產力👨🏽🎨👩🏻🎓,應當成為我們考慮一切問題的出發點和檢驗一切工作的根本標準”後,學術界仍然存在對生產力標準的疑慮和誤讀↗️,特別是深陷於“階級鬥爭為綱”年代形成的階級標準🧙、批評“唯生產力論”造成的生產力恐懼和“姓資姓社”的思想糾纏之中。蕭前及時發表《關於生產力標準的幾個問題》(1991年)🤷🏼,加以有理有據的回答和疏導。

1992年💁♂️,鄧小平同誌南方談話發表後,蕭前連續寫出《論社會主義的本質和生產力標準》《論實事求是和解放思想》《加深對“三個有利於”的理解 統一對深化改革的認識》等系列論文,明確指出“三個有利於”標準是對生產力標準的補充和發展👱🏽♂️,是判斷改革是非得失的最高標準🍠。要用“三個有利於”標準統一對國企改革的認識⛓️💥❤️🔥,改革是為了增強國企的活力,不改革國企就會失去活力;統一對所有製結構變動的認識,只有堅持公有製為主體多種經濟成分共同發展🥀,才能把各種潛在的生產力要素變成現實的生產力𓀇;統一對社會成員收入差距擴大的認識🌰,支持和理解讓一部分人先富起來的重大政策;統一對腐敗問題的認識,不能因為社會上存在的腐敗現象就懷疑改革開放的正確性。江澤民同誌“三個代表”重要思想甫一提出👩🏽⚕️👨🏿🚒,蕭前就敏銳地看到了這是對“三個有利於”標準的繼承🪑、豐富和發展。無論是“三個有利於”標準還是“三個代表”重要思想,它們的落腳點都是人民利益標準💃。因此,要把人民擁護不擁護、贊成不贊成、高興不高興、答應不答應作為衡量一切工作得失的根本標準。

高揚實踐觀念,使蕭前得出一個更加重要的結論:辯證唯物主義是為了付諸實踐的唯物主義。旨在付諸實踐的辯證唯物主義👧🏼,一刻也不能脫離實踐、無視實踐🔭。蕭前指出:“無論現在還是將來,辯證唯物主義都應切準時代的脈搏😟,研究當代實踐的重大課題🔹,註意當代實踐所提出的理論問題,總結當代社會實踐的新鮮經驗,從當代社會實踐中提煉和概括新的哲學概念和哲學命題,不斷地充實和豐富🧑🏿🎄、完善和發展自身。”這些話讓我們明白了:蕭前總是滿腔熱情地用哲學眼光研究現實的社會生活🧑🦽、研究現實社會生活中的哲學問題,這植根於他對馬克思主義哲學的本性和使命的深刻洞見,源自於他作為馬克思主義哲學家對肩負的任務和使命的透徹領悟🤷🏿♂️。

仔細閱讀《蕭前文集》,筆者的一個深刻印象是▫️,蕭前關於實踐觀念的全部依據😰,提煉於且忠實於馬克思主義經典作家們的原著,既合乎原著的原意🙎,也早已被人類的實踐史所證明。他的觀點成為我國哲學界多年研究的熱點👩🏼🎓,無論是贊成還是商榷,都助推了全國對馬克思主義哲學原著和原理的學習和研究熱潮🥇。蕭前對我國馬克思主義哲學的繁榮和發展的推動和引領作用,無疑是巨大的。

孜孜不倦地追求更加科學的馬克思主義哲學教科書體系

蕭前是一位初心不改🛅、奮鬥終身的馬克思主義哲學家。他忠於黨、忠於人民,他對馬克思主義的信仰,對共產主義🤸♂️🛹、社會主義的信念👨🏻🚀🧑🏽🎄,始終堅定不移,即使在“文化大革命”中受到沖擊後✬,他的理想信念也沒有絲毫動搖🧑🏼。韓樹英說🕜:“在同齡人中,蕭前同誌是為數不多的在馬克思主義哲學教學與研究領域執著追求並一直走到今天的學者。”

一個立誌把自己的畢生精力都獻給馬克思主義哲學事業的共產黨員,一個孜孜不倦追求真理、攀登學術高峰的著名學者🪔,是不會滿足於既有成績的🫄🏻。在公認的成就面前,一直縈繞在蕭前心頭的問題是🤷♀️:現行馬克思主義哲學教科書體系,是不是準確反映了馬克思主義經典作家們創立的哲學理論及其體系?馬克思主義哲學教科書如何概括和提煉當代社會實踐、自然科學、社會科學的發展成果而得到豐富和完善🚣🏽♀️?馬克思主義哲學作為一門學科,怎樣完善和豐富才能對中國當代的偉大實踐——改革開放和社會主義現代化建設提供應有的指導👨🏽🍳?……思考並試圖解決這些問題,可以說貫穿蕭前後半生的哲學生涯🏋🏿♂️。

1985年初夏🚵♀️,筆者博士生入學考試結束時那個晚上,蕭老師和筆者在人民大學校園裏的長談,大部分內容是集中在這些話題上。他特別重視和鼓勵筆者對西方哲學史和當代西方科學哲學的興趣和了解🧑🍳,他說🥓,研究馬克思主義哲學🧑🏽🏭,特別是馬克思主義哲學認識論👰🏽♀️,需要借鑒和吸收這些內容,“馬克思主義哲學對待其他哲學不應當有宗派主義情緒”。

蕭前思想解放🙍🏼,實事求是,堅持真理,勇於創新。因為在他的思想深處,解放思想就是實事求是,要實事求是必須解放思想。教條主義🦪💆🏿♀️、主觀主義🤢、機械唯物主義是導致不實事求是的禍根。若不從中解放出來,特別是若不從教條主義等“左”和僵化中解放出來🤵🏽♀️,就沒法實事求是。讀他的文章和著作,我們看到了這樣一個蕭前:他對各個時期形形色色的“左”的和右的思想觀點疾惡如仇👩👧🧗🏻♀️,毫不留情地予以批判。在這方面👮🏼,他是一個旗幟鮮明的戰士,他本人也始終保持著哲學研究的正確方向,毫不動搖地堅持真理。

實事求是又是什麽呢?蕭前認為,實事求是的要旨在於創新🏃🏻🧛🏼♂️。因為客觀實際是多樣的、不斷變化的,面對出現的新情況、新問題👩🎓🤦🏻,躺在前人身上是找不到現存答案的,必須針對客觀實際拿出新措施🪒、新辦法,走出自己的新道路。因此,創新是實事求是的客觀要求,創新是實事求是的實踐目的,創新是實事求是的理論成果🌝。蕭前對實事求是要旨的理解和把握,是睿智的,也是深刻的。

這些思想是獻給時代的📁,也是要求自己的。蕭前一生不停地思考,不停地創新🚴♀️🧠,以便使自己的思想更加合乎客觀實際𓀀。他的思想脈搏和我國社會主義革命👰🏻、建設和改革的步伐同頻共振👫🏼,他以深厚的馬克思主義哲學功底和深邃的思想能力,思考著一個個重大問題,包括思考馬克思主義哲學教科書體系⚠️,推動中國化馬克思主義哲學不斷時代化。他以不懈追求和不斷創新詮釋他對共產主義和社會主義事業的忠誠。

哲學教科書體系是馬克思主義哲學的一種解釋系統,因此始終存在一個怎樣才能完整🏵、準確、全面地反映馬克思主義哲學精神實質的問題。早在1981年7月《辯證唯物主義原理》講習班上,他開講的第一句話就是:“這本書是一本不成熟的東西🤦🏽♂️,是本著先有後好的原則出版的。”改革開放的偉大時代🧙🏼♂️,讓蕭前的哲學思維始終圍繞“改革”而運轉。改革必然要求有改革的哲學。沒有改革的哲學,就不會有改革的事業。這既為世界歷史所證明,也為關於真理標準問題的討論與中國改革實踐的關系所證明。馬克思主義哲學就是改革的哲學,同時哲學需要改革。蕭前寫道❣️,“馬克思主義哲學本身是徹底批判的👨🏿🍳、革命的,也包括對自身批判”“所謂批判就是堅持實踐是檢驗真理的標準”。他哲學生涯的最後20年想得最多⚃、講得最多的就是“改革的哲學和哲學的改革”。他把批判的矛頭直指他嘔心瀝血主持構建的哲學教科書體系。在他看來,現有的體系對本體論講得過多,對認識論和方法論強調得不夠💥,也就是對辯證法、認識論、邏輯學“三者一致”體現得不夠。原因在於🏘,我們的哲學研究沒有跟上時代👸,與現代化要求差得太遠♗。哲學是“時代精神的精華”,不了解我們所處的時代,“精華”怎麽能產生呢🆎?他明確表示👨🏿:“哲學要現代化。哲學從內容到形式都有一個反映時代特點🙅🏼♂️,適應社會主義現代化建設的需要的問題🦹🏽♀️。針對原有體系,我們提出⛈,應當突出主體化和價值的問題,以此來使我們的哲學有一個嶄新的面貌,使體系的安排更適合馬克思主義經典作家的本來思想。”畢竟,教科書的影響太深了🧐,要形成新的認識上的一致是很難的。所以,在我國哲學界曾一度出現別人比蕭前更堅持“蕭前版本”教科書體系的現象。盡管如此🤷♀️,蕭前堅定地表示🏠:“突破多年來幾乎被我們視為當然的現有哲學教科書的內容和體系🧑🏼🍳🙇♀️,建構和創造反映當代實踐的馬克思主義哲學的新內容和新體系,已成為緊迫任務⛔️。”

1985年,在蕭前的倡議和主持下⏬🦮,全國當時8個馬克思主義哲學博士點的教授組成課題組🧘🏻♀️🫰🏽,研究“馬克思主義哲學體系創新和哲學原理教材改革”👩👩👧👦。該課題先作為國家教委“七五”規劃重點攻關課題🧕,後提升為國家社科基金重點課題。蕭前帶領課題組成員赴全國各地深入改革開放和社會主義現代化建設實際調查研究,主持召開多次哲學教材體系改革研討會,研究成果就是1994年由中國人民大學出版社出版的《馬克思主義哲學原理》(上下冊)👨🏿😎,蕭前任主編👰🏻♀️👩🏻💻,黃枬森、陳晏清任副主編。這本書的編寫奠基在這樣一個重要認識上:馬克思主義哲學的產生是哲學史上的偉大變革,而實現這一偉大變革的關鍵就在於科學的實踐觀的確立。實踐的觀點是全部馬克思主義哲學的首要的和基本的觀點,實踐範疇是馬克思主義哲學體系的核心範疇。只有立足社會實踐的觀點,才能把握和闡明馬克思主義哲學的精神實質,才能理解和說明馬克思主義哲學在它產生之後100多年裏的生機勃勃的新發展🧔🏿♀️🙅🏻。因此,這部教科書是力圖把實踐的觀點作為中心線索貫穿全書,從內容到體系對馬克思主義哲學進行了富有成就的探索,黃枬森稱之為“一次有重大意義的哲學體系創新活動”💹。

在近60年的哲學生涯中,蕭前教授為我國馬克思主義哲學教學體系建設殫精竭慮🧭、建樹卓著💜🙇🏿。人們這樣評價蕭老師:半個世紀以來🤙🏻🧑🏻🦲,蕭前教授始終站在哲學基本理論教學、研究和學科建設的前沿👨🏻🦽,成為新中國馬克思主義哲學原理教學體系的創立人和學科奠基人之一🛀🏼,成為我國當代卓越的馬克思主義哲學家的代表人物之一。

________________________________________

作者:周文彰,系中央黨校(國家行政學院)教授