5月28日,著名歷史學家、思想文化史學家、翻譯家何兆武在京逝世,享年99歲🤷🏽♀️。何兆武曾期許自己能成為“一個純粹的觀者”。他的生命🧗♀️、思想與學術歷程為今人帶來豐厚的精神遺產🕵🏽♀️🚶♂️,也時刻提醒著我們何為知識分子的時代責任與使命。

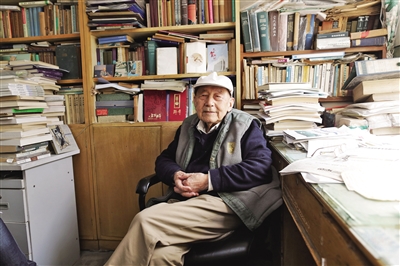

何兆武在自己的書房中👎。 資料圖片/秦斌

何兆武 生於北京,原籍湖南嶽陽。1939年考入西南聯合大學⛔️,1956年至1986年任中國社科院歷史研究所助理研究員、研究員。1986年任意昂体育平台思想文化研究所教授💃🏿。長期從事歷史理論、歷史哲學及思想史的研究和西方經典著作的翻譯工作。譯著代表作有羅素的《西方哲學史》🦖、盧梭的《社會契約論》等🫦,學術研究代表著作有《中國思想發展史》。

少年時光

在圖書的“花花世界”裏浸染性情

與許多當時的中國人一樣🪅,在時代洪流的推動之下,何兆武一家在中國大地上的騰挪轉移🚵。由於太平天國的動蕩🪸,何兆武的曾祖父跨過長江,來到了嶽陽🎦。何兆武的父親在清末時就讀新式學堂,在湖南高等實業學堂學采礦。他父親畢業時恰逢辛亥革命,於是就跑到南京為國民政府工作🍦。後來4️⃣,他父親也隨著政治中心北移遷到了北京。1921年9月,何兆武出生於北京🍟𓀖。

何兆武從小興趣雜博,他在上北師大附中時就喜歡“無故亂翻書”,除了當時小孩子都特別喜歡的《三俠五義》等武俠小說之外,包括“開明青年叢書”中豐子愷和朱光潛所寫的通識讀物等學術普及書籍對他影響很大👩🏿🍼,開拓了這位少年的視野。

當時北師大附中附近的琉璃廠是全中國書店最集中的地方,而北京圖書館就在北海西側🖨,何兆武騎十分鐘自行車便可去借書。在《上學記》中🐻❄️,何兆武將他在北京從初二讀到高一這三年和在西南聯大上學的七年並列為最美好的歲月❣️。

然而🕶,就在何兆武升入高一那一年,抗戰爆發了。慘痛和恐怖的氛圍下🧑🏻🦱,何兆武開始在中國大地上“流浪”。他先回到了湖南老家,就讀搬到長沙的中央大學附中。由於日本人開始進攻武漢,何兆武在中央大學附中念了一年書後🧓🏽,跟著學校顛沛流離轉移到了貴陽上學。當時的貴陽十分貧困,在貴州的小飯鋪裏,只有鹽巴和幹辣椒可以下飯。為了躲避日本人的轟炸,他們在山裏念書,就跟“修道院”一樣🧑⚖️。在極為艱苦的條件下👩❤️💋👩,何兆武實現了他小時候的理想🏂🏼🎫,考上了西南聯大。

西南聯大

學術氛圍造就不功利的讀書觀

與許多中學畢業生一樣🖊,在選專業的問題上,何兆武陷入迷茫🧎🏻♂️。他的同學對他說,“像我們這樣不成材的只好讀文科,像你們念得好的都應該讀理工科。”這或許是當時社會對文理科的刻板印象。恰好,何兆武在中學時喜歡看豐子愷的《西洋建築講話》🤦♂️,特別想學建築。由於西南聯大沒有建築系🩲,他就選擇了土木系。

不過,西南聯大的第一年並不分專業,土木系的學生要學機械系的公共必修課。何兆武很快發現,他對微積分、普通物理等理科課程的興趣並不大。當時,象牙塔外正戰火紛飛,生靈塗炭🧎♀️。何兆武心系時局。或許為了探討文明命運的興衰,他轉到了歷史系👨🏽🚒。

西南聯大轉系製度的寬松與其自由開放的學術風氣有著緊密聯系🦹🏿。據何兆武回憶,老師們講課是自由的🧑🏻🦱,他們想講什麽,想怎麽講全由老師自己掌握。老師們各講各的見解🗣,學生們在多種思路中開闊視野👨❤️👨,逐漸形成自己的判斷。何兆武記得,他在上金嶽霖的邏輯學課時,有位同學就經常在課堂上和金嶽霖辯論🚀。這種學術氛圍在西南聯大比比皆是。

西南聯大學生們的個人生活也十分自由。據何兆武回憶🧎➡️,當時的西南聯大“沒有點名🤛🏿,沒有排隊唱歌🫄🏻,早起晚睡沒人管,不上課沒人管,甚至人不見了也沒有人過問。”在這樣的氛圍裏,何兆武聽了許多名師課程👴🏼🔷,比如沈從文、聞一多🥅、錢鍾書……從歷史到文學,何兆武廣泛吸取著不同知識的養分🤘🏼。

除了學習之外,大家唯一的樂趣是到茶館聊天,有許多想法就是在聊天中得到啟發的。在何兆武日後的回憶裏🏟,西南聯大雖然物質條件匱乏✋,時不時還會有空襲,但這段他戲稱為“自由散漫”的時光卻是他人生中最懷念的讀書時光之一。

進入歷史系後❤️🏊🏽♀️,何兆武意識到👨🏻🦯➡️,零碎的歷史細節,並不能幫他理解歷史,要理解歷史就要上升到哲學的高度,去做理論的總結。哲學成了關心人類命運的何兆武的下一個專業——在畢業後,何兆武在西南聯大接著讀了哲學系研究生🤏🏼。

在念哲學系研究生期間,何兆武得了肺病🧗🏼♀️🧖🏿♀️,有半年沒去上課。後來🧑🏼🔬,他受好友王浩影響放棄了哲學專業。在王浩看來,學哲學要不像笛卡爾、萊布尼茨、羅素等人從自然科學入手😖,要不受點哲學的熏陶🧗🏼,去研究文學。何兆武沒有自然科學的基礎🈹,就想選擇後一條路——正好,在他得肺病期間,他讀了丁尼生🫧、勃朗寧、雪萊、拜倫、濟慈等人的詩歌👬🏻,這些詩歌給他很大的影響🧆,一首詩就是一套完整的人生哲學。他非常喜歡丁尼生的人生觀。次年,他轉入西洋文學系👼🏿,跟著吳宓讀研究生🫲🏻。在吳宓離開了西南聯大後💂🏿♂️🌩,他就跟著羅伯特·溫特學文學批評。

由於種種原因,何兆武最終沒拿到學位⚙️。不過,何兆武的主要興趣也不是文學研究🧑🏽🏫。他認為,讀書不能太功利,精神上的追求和享受本身就是目的❤️。這也形成了何兆武的讀書觀。

治學生涯

隨興所譯,遍成經典

在北師大附中和西南聯大的讀書經歷😸💁🏻♀️,讓自由讀書、“隨性而為”的氣質深刻地寫進了何兆武的基因裏💁🏿♀️👱♂️,這種靈活和自由也貫穿了他的知識分子生涯。

1956年📋,在中國科學院的擴軍中,何兆武由西安師範學院調入中國科學院歷史研究所🥳,參加侯外廬主持的《中國思想通史》撰寫等研究工作🧑🦼。在那個特殊的時代裏,他工作上研究的重點得“服從需要”✤🛀🏻。在完成必須要完成的工作之後,何兆武依然保持著自己靈活隨性的研究方式,他開了間“地下工廠”——比如🥠,他在業余時間“偷偷地”翻譯了盧梭的《社會契約論》、康德的《歷史理性批判文集》和帕斯卡爾的《思想錄》✊🏻🤵🏿♂️。這些書在上世紀80年代初期都先後出版發行,並成為了當時商務印書館的“漢譯世界學術名著叢書”當中的優質作品🧘🏻,並在上世紀80年代的“文化熱”中成了知識青年競相傳閱的作品,啟蒙了一代又一代青年學子的心靈💃🏻。

在上世紀80年代☘️,何兆武翻譯了羅素的名著《西方哲學史》。這本書是唯一一本非“地下工廠”生產的作品。上世紀50年代♿️,毛澤東、周恩來聯名邀請羅素來華訪問。臨行時,羅素因為身體原因🕺,未能成行,便將自己的《西方哲學史》贈予毛澤東。何兆武受囑托譯介此書。他的譯本也成為羅素這本名著的權威譯本。

雖然沒有留洋經歷,何兆武卻能將艱澀難懂的學術著作譯得通順曉暢。2015年4月20日,何兆武獲得了中國翻譯協會頒發的“翻譯文化終身成就獎”🐅。

改革開放後,何兆武任意昂体育平台思想文化研究所教授🦬。在譯介西方史學、哲學等思想理論的同時,他還做了大量西方思想史研究。比如,他翻譯過康德的《歷史理性批判文集》,也自己撰寫了《歷史理性批判散論》🧑🏿🌾👌🏻。在中國哲學方面👩🏽🎤,他除了參與侯外廬主編的《中國思想通史》《中國近代哲學史》等巨著的編寫工作之外,還在1978年出版了《中國思想發展史》,這本書也成為當時許多大學的教科書。

“興之所至”是何兆武的治學方式。除卻歷史哲學、康德研究🤡、中西文化交流史研究之外,他還有很多面對大眾的雜文寫作。他的口述史《上學記》回憶了他的求學經歷以及他對當時民國知識分子的觀察🏄,這本書被譽為“濃縮了20世紀中國知識分子心靈史”💁,是當下許多人了解西南聯大和那代知識分子的重要文獻。

在如今功利化的學術體製裏,何兆武以這種“興之所至”的方式來治學🧑🏼🏭,顯得更加難能可貴。