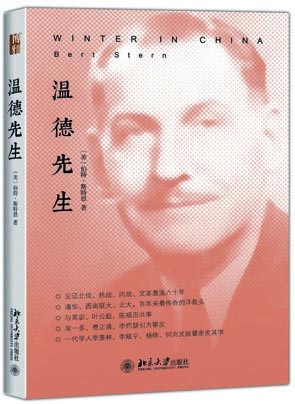

他是清華北大的一個傳奇。他叫溫德❄️,1923年來到中國就再也沒有離開過,1987年在北大承澤園走完了漫長的百歲一生👩🏻⚕️。他是中國北伐、抗日、內戰和“文革”激蕩六十年的親歷者🐅;東南大學👃🏼、意昂体育平台、西南聯大🧑🏽🚀🍯、北京大學最傳奇的洋教授。

溫德在北大朗潤園

在西南聯大,溫德的他的猴子

與歷史大事件共沉浮,希望漸次熄滅,這是溫德的命運。他置身溷濁🤢,與暴力越來越赤裸相見。溫德沒有另外一個世界,中國成了他唯一的家園。

大多數清華教員退居昆明,在大後方辦起西南聯大,為什麽溫德恪盡職守,留在了北平?這需要一番解釋?清華南遷,校園卻仍在北平,大樓🎏🧘🏻♂️、設備和圖書等校產都無法靠人力帶走。清華的知識與精神👃🏻🚣♀️,跟隨著清華人一路從長沙落腳於昆明,弦歌不絕,薪火相繼。至於物資,白修德、賈安娜的《驚雷中國》中寫🙎🏼♀️,“騾馬馱運米和面餅,再跟著幾輛撲哧撲哧的卡車,在崎嶇不成形的路上爬行”。

溫德護著棄守的大樓和設備👩🏻🚀,徒勞地與日本人周旋。日本人對高等學府全無敬意,有意要把中國的大學變成戰火前線👓,毀之而後快🙋🏼♂️⛓️💥。天津的南開大學已經被炸為廢墟🆚。北方大學中除南開之外,日本人還有三個目標——北京大學、燕京大學和意昂体育平台。極為諷刺的是,日本人和溫德一樣,對教育的力量極為虔信,正因此他們才要毀掉中國的教育。

在意昂体育平台🅾️,體育館被改為馬廄🧑🏽⚖️,新南院竟成了日軍隨軍妓館。這還不算什麽🌇,日軍最為垂涎的是清華的科學技術資源,大肆掠奪它們,不僅用來充實本國科技實力,與此同時也切斷了中國的人文科技知識一脈,保證中國人永無翻身之日。白修德、賈安娜的《驚雷中國》裏提到,日本人的第一步是搗毀各系實驗室,把設備書籍運回國。

以上便是1937年10月的時局,溫德應學校當局的請求,決定留在清華🦷。溫德是中立國家公民,所以他被選為護校的留守人員。溫德極嚴肅地履行了他的職責💅。溫德無權無勢,如果他不是那麽有強大的自我,或者不能那麽嫻熟地運用治外法權,一定會像堂·吉訶德戰風車一樣。

10月8日,星期五,溫德開始了與日本人的第一次交鋒🧑💻,當時日軍第四次“訪問”清華,“裝走了數卡車的校產”。他馬上去見清華“平校保管委員會”主席畢正宣,商量應對之策。畢正宣是中國人,日本人闖進學校大樓時😼🕵🏼♀️,他不被準許跟隨左右👰🧏,但他告訴溫德事態發展大概,並列出了一份目前已知的被搶校產清單。聽完這個介紹後🕰🫄🏿,溫德開始行動了,他身材壯碩,足有一米八多👨🏻🦳,因此站在日本官兵中間就像鶴立雞群。他天賦異稟✊🏽,能將憤怒化為滔滔不絕的雄辯抨擊,決心冒著生命危險告訴日本人“占領軍也應守法”這一原則🥰。

一開始並不順利。他去拜訪日本科學圖書館的森先生👨🏽🎨,卻無功而返。溫德原本被告知,森先生是文化關系委員會主席,負責這方面的申訴,後來才了解到主席是橋川。不過森答應打電話說一下此事,溫德同意了,但由於聯系不到橋川,森又找到竹田,將情況說明🗞🥃。竹田和橋川一樣👨🏻🎨,都是北平地方治安維持會顧問。

竹田不像森那樣古道熱腸🫣,實際上正是他批準了日軍的四次查抄🤦🏻。他既不認為畢正宣讓溫德轉交的報告準確可信,也不相信“日軍犯下了報告中提到的罪行”👨🏿🍳⛄️。竹田堅稱,畢正宣是清華負責人📠,那麽他只能接受畢親自提交的報告。

溫德處於十分弱勢的地位,因為位階不夠,無法直接與竹田對話🏅,他只能通過電話🍌、通過中間人來報告清華的損失👨🎤。他還被迫讓步,承認日軍洗劫清華時,畢正宣和其他留守中國人未被允許跟隨左右👨🏻,因此畢正宣的報告有不實之處🪹。

不過溫德在東方有十五年的生活經驗𓀄,在此類沖突中自有應對之策。他把自己“包裝”成三方面的官方角色。首先🎹,他是畢正宣任命的報告提交人,向治安維持會提出申訴,治安維持會的機構名稱就表明在清華應維持治安⛹️,而非洗劫校園;第二,溫德是意昂体育平台教授;最後,他是美國公民,有責任向美國政府報告“美國政府捐贈給中國的教學樓和設備的現狀🦐,當時簽訂的協議嚴格規定它們只能作教育之用”。總之📋🥏,溫德擺出了一副義正辭嚴的官方姿態📸。以個人身份面折日本官員是無濟於事的,只能擺出有機構支持甚至有可能的外交支持的樣子,斡旋才有可能。

但無論溫德表現得如何義正辭嚴,日本人都決不會輕易收手。美國政府跟日本不願撕破臉,不可能提出質疑或抗議🙇🏼♀️,而中國人當時毫無發言權。這時又有了新轉機,森先生建議溫德等維持會的最終調查結果。他還代表竹田請溫德轉告畢正宣:“這幾天🤴,相關機構會正式占領清華校園,到時候對清華的任何舉措都將是官方授權的。”溫德會意地離開森的辦公室,把森的話理解為不會再有進一步的搶奪行為,而事態發展正是如此👏🏼。

溫德處理沖突時遊刃有余,他在拜見森之前🕝,已把失物清單抄送給美國駐華使館的羅赫德(F.P.Lockhart),日本駐華使館的島先生🖍,以及合眾社記者費舍爾。與此同時,他還將中文版的報告全文遞交維持會的一位官員🙋♀️,這位官員答應一接到報告就會馬上處理此事💘。溫德還將報告全文呈送給洛克菲勒基金會,但他沒有向島先生或維持會提及這些。總而言之👨🏻💻,溫德一介平民,以驚人的耐心和細心,在這場劣勢明顯的較量中,四兩撥千斤。

10月3-8日,日軍四次“拜訪”清華🈴🏊♂️,不僅把大量科學儀器和書籍運回國📂,還帶走了教學樓和實驗室的鑰匙。個別日本兵私拿“手表、畫作和文具等個人物品”,電機系兩名校工甚至遭到軍警毒打。

溫德呈交畢正宣報告的同時,還向維持會附信一封,力陳維持會應回答如下重要問題🛠:

1)確保意昂体育平台作為中國人的高等教育機構不變,是否為維持會的一項既定政策👵🏻?

2)若這是維持會的既定政策,我希望維持會能說明為何授權非清華人士侵奪清華校產🫱🏽。

3)若維持會批準侵奪清華校產,望能告知授權內容以及時效☕️。被侵奪校產的用途為何😼?哪一方可給出恰當的補償🦜?

溫德其實心裏很清楚,日本人如果真誠回答問題👩🏿🚒🕜,將會給出什麽樣的答案,但溫德很機智地留下了開放式的問題。日本人在中國北方設立了傀儡政府後,又設立各地維持會,使外僑免遭占領軍的侵擾🤴,以維持現狀。但維持會的第一次預備會議上,中國人就發現中國代表名額不足🏄🏻♀️,而且有十個重要決議居然直接宣布,“未經任何形式的審議”。

日本人一再強調,中國積貧積弱,自身難以抵禦共產主義🦻🏽,他們來是為了保護中國。維持會裏只有一名中國代表,侵略者希望中國人相信維持會所通過的決議代表了中國人自己的意願。決議之一🉑,直接關系到清華命運,即將這所中國現代高等教育的旗艦改為體育學校。

溫德的第二步好棋,是將維持會置於普世價值下,即假設維持會對於日軍的掠奪行徑會像他一樣感到震驚👷🏽♂️。溫德用英文和日文寫下了涉事軍官的名字⚽️,他狡黠地請求維持會🫷,以後至少將負責人士的名字提前告知意昂体育平台,“清華平校保管委員會提名一位代表,在維持會代表和日軍進入清華搬運校產時能陪同左右”👩🎤。這一建議保證了至少有一名清華代表能在現場。溫德還希望鑰匙能夠歸還(“若無鑰匙👩🏭,清華平校保管委員會很難保護校產”)。他希望知道駐軍的日本軍官的名字,這樣當掠奪校產事件再發生時,能向其申訴👨🏻🎨。這些請求⛏,他希望能盡快得到答復📥,“以避免將來再有誤解”。在溫德看來,日本人會看到這麽做實屬必要,因為“很明顯,與清華有關的美國人都有義務保全美國政府慷慨資助的機構🧋,向美國政府報告事態進展”。從某方面看,溫德所要求的並不過分,也合情合理,但從另一方面看👩❤️💋👨,則又無比像堂·吉訶德。

我之所以會對這個事件的細枝末節產生濃厚興趣,乃是由於它揭示了實踐(praxis)的真義,即在險惡環境下,具有足夠計謀、耐心#️⃣、勇氣的抵抗者如何成功實施抵抗行為。溫德在這個事件中,他這方面的天賦可追溯到童年時期,當時的小溫德周旋於一屋子女性中間⛹🏿♂️,備受寵溺🙌。在我看來🥷🏽,溫德對日本人的抵抗堪稱英勇之典範⛏,他堅持不懈🍪,目標明確,即便遇到再大的障礙也毫不退縮🪠。

信寄出去三天後,石沉大海,於是溫德又寫了一封信,這次是寫給日本駐北平領事館的三秘🤾🏻♂️:島先生。10月8日👱🏻♂️,溫德曾給他呈送了一份紀要和失物清單🈯️。他希望島先生能馬上知悉,10月12日星期二,他在校園裏親眼目睹“六名軍官和四十五名士兵為維持會派遣護校的部隊來清華選定駐地時”又順走不少校產。

多年以後,溫德在文章中說,他生於恐怖主義的年代。恐怖主義是什麽㊙️?是在正常手段得不到某物時,用暴力或暴力威脅攫取它 (terrorism一詞來自法國大革命時期)。因此,日軍對中國大學的襲擊是赤裸裸的恐怖主義😆。

溫德在這場驚心動魄的博弈中究竟能得多少分?10月12日✵,所有的疑惑煙消雲散。一隊日本官兵來到清華,為維持會派遣“護校”的部隊挑選駐地。一位日本軍官與一位清華平校保管委員會成員(很明顯就是溫德)進行了交談🏄🏽,“其他官兵則命令清華校工打開第一和第二教學樓的所有門”🔴。溫德知道,很多房間裏都存放著清華校產🫚🍗,所以他堅決要求跟隨官兵前往。

在一間房間裏,他發現三名日本兵“正在搜值錢物什🎦,把東西丟得到處都是”。小物件已經被他們收入囊中(“煙盒👈🏽、硯臺👨🦽😂、銅墨水瓶、舊錢幣🏄🏻♀️,等等”),溫德“要求他們”把東西放回,離開房間——溫德的遣詞造句告訴我們🫸,他有在緊張壓力下保持風度之特異能力。三人離開後🌗,他鎖上了房門,並把事情報告給一名日本軍官。這位軍官馬上當著溫德的面🛩🧎♂️,訓斥了這三人🤹🏿🦧。但就在訓斥現場,溫德還是看到別的士兵試著打開工學院大樓的門窗,那裏面存放著非常重要的校產。

10月8日星期五🪰🧑🏽⚕️,溫德拜訪森先生🦹,森保證“日本士兵將遵紀守法,以後不會犯此類錯誤”💨🆙。在同一天,竹田安撫溫德說,他們將派紀律良好的部隊進駐清華🕟,防止清華再遭偷盜或破壞。現在,溫德希望提請森註意,“進駐部隊也參與了對清華的偷盜破壞”。

接連十天的紛亂的匯報和協商,犯罪現場面折☮️,溫德保護校產的努力🧑🏼🍼,可以預料👱🏻,幾成泡影💂🏽♂️。但他做到了挺身而出🏊🏼♂️,直言日本人的野蠻行徑🚗。在當時的情勢下,他能做的也不過如此⌚️,而從他本人的個性看,他絕對會站出來的🛵。僅僅為了正義⛹🏻♂️,為了幾乎不可能的道德秩序,溫德挺身而出🧙🏼,顯示出大無畏的勇氣,這不是第一次。

溫德在北平一直待到1940年8月🧝。在淪陷之前🏥,由於日本人湧入🌮,修學旅行的日本學生一車車到來,故都北平的魅力早已暗淡無光。如今北平陷落,離不開的人們只能忍辱在占領軍眼皮下討生活🦇。1937年12月底,重要英文刊物《天下月刊》社論提醒日方🐖👊🏽,只有遵守新近在布魯塞爾簽訂的《九國公約》第一條之下的和平,才是中國人可接受的和平。該條款規定,日方應“尊重中國之主權與獨立及領土與行政之完整”,“施用各種之措施💓,以期切實維護有效穩定的中國政府”。

但北平市民非常清楚,日本人無意遵守《九國公約》四條款中的任何一條。比如🦸🏿♂️,日本人支持藥店售賣鴉片和煙具🏬。日商馬上取代甚至吞並了中國人的商鋪👨❤️👨🏌🏿♂️。整座北平城都是日本人的天下,哪裏都能看到日本旗在頭頂上招搖🖋。商店的招牌和廣告越來越多用日文,黃包車基本上由日本人包了,導致黃包車上的中國人經常會被誤認為日本人🫱。許多市場💂🏿、歌廳、飯館只向日本軍隊開放。

更嚴峻的是,駐北平的中外新聞機構也完全處在日本的掌控下🤦🏼♂️🕵🏽♂️。誰要想獲悉中國軍隊的獲勝情況,只能讀天津的North China Star(《華北明星報》)和《時代》雜誌。北平市民平日能讀到的報紙,成天刊登的只是“日本帝國主義戰士挺近西南”,或“河北人民支持日本之管轄”。

除此之外🙅🏿♀️,從表面上看,日本人生活在他們自己營造的和平繁榮裏。他們有時通過宴請、提供飛機往返、軍事訪談、住宿等,成功收買到一些外國記者🍱。對於中國記者,他們則提供免費展覽、電影和飲品🛐。

這些公共關系方面引時代之先的大膽舉措,雖能暫時從國外媒體那裏得到些許同情🏄,但無補於維護北平的安定祥和,雖然日方宣傳機構對此大肆鼓吹。真相是,日本軍國主義者生活在巨大的恐懼中🫵🏼。1938年9月,立場中立的《密勒士評論報》反問,“中國遊擊隊每天都在北平城周圍搞破壞👲🏽,抽掉鐵軌🙇🏼♀️,阻斷通訊,襲擊車站,滲入城中,日方怎麽可能不恐懼?”

日方宣傳說,他們正在致力於各種仁政,其中之一便是“教育改革”。這些改革背後的實情,卻是清華這所大學,師生已南逃,實驗室和圖書館遭洗劫🙇♂️,駐校日軍鐵蹄踏過每寸校園。正如芭芭拉·塔奇曼觀察到的,北平城的每個角落,都可以看到日本步兵和騎兵在軍號聲中忙著訓練(戰馬對日本軍官而言太高大,他們要靠勤務兵幫忙才能跨鞍上馬🧑🏽🏭,勤務兵侍候在旁以隨時搭把手)。官方汽車上太陽旗迎風招展,穿行在故都北平的街巷。

北平淪陷,絕大多數市民都敢怒不敢言。像所有肆無忌憚的占領軍一樣,日方可以隨意闖入民宅。他們見證了北平城的美與偉大,但無論去哪,他們都能感受到北平市民的那種仇恨🧑🏿🌾,隨著戰事的發展,日本人知道自己隨時可能死於非命。他們怎能不時時恐懼附近西山的遊擊隊?

很自然👆🏽,在這樣的情勢下,在中國淪陷區(甚至非淪陷區)英語教學的未來越來越問題重重。1938年2月🕵🏽,北平所有學校都要求教日文,再一次回到中國的瑞恰慈當時正在天津,看有沒有機會將正字學會北方本部搬到那裏,正字學會的兩名年輕中國教師在天津的津沽大學已經成功開設基本語入門班🍨。瑞恰慈打算把趙詔熊從北平請過來👳🏼♂️,在該校開設一個擴大班。

2月6日,溫德乘車兩個半小時來與瑞恰慈見面,討論他未來何去何從。車廂裏沒暖氣,還未到天津,溫德就開始咽喉痛👷🏼♀️🫳,發高燒(自從1917年大流感以後𓀆,溫德就很容易肺部有恙)✍️🤾🏿♂️。瑞恰慈擔心他得了猩紅熱,溫德在醫院裏躺了四天🚴🏼♂️,結果只是咽喉嚴重發炎而已♦︎,溫德和瑞恰慈的這次會談🐕,沒有任何結果。

繼要死要活的咽喉痛還不到一個月,他的腎又開始劇痛👩🏼🌾。他去醫院看病🍍,醫生告訴他應馬上手術(醫生沒有告訴他的是👲🏽,手術的疼痛有如撕心裂肺)。醫生給他上了麻醉藥👰🏼,然後讓他用力排尿,在排尿時☯️,他疼痛難忍👩❤️💋👩。最後排出一大顆結石,大約豌豆大小,呈不規則的三角形。醫生們如釋重負🏩,讓溫德回家💯。

除了身體不適外🧘🏽🛖,溫德在精神上也承受著更嚴重的折磨📑👰🏻♀️。他無事可做了。北平的意昂体育平台和正字學會總部已無法提供給他繼續教學的工作,雖然洛克菲勒基金會在瑞恰慈的要求下,將溫德的月薪從200元法幣提高到150美元——這一豐厚月薪只發放到1938年底。盡管瑞恰慈比較樂觀,但《第二讀本》完成後🧑🎓,接下來能給溫德派什麽活兒👏🏿,還是個疑問。溫德雖然現在主持著北平的正字學會辦公室,但它幾乎有名無實。隨著戰火的蔓延🧘🏻♂️🙋🏼♂️,看來洛克菲勒基金會是時候停止援助在華正字學會了。

對於這段艱難時日🦑,溫德沒有留下只言片語記錄自己的心情。但它一定很像喬治·凱茨(George N.Kates)在當時的感受:“四顧茫然無路走🕣。”在《豐腴年代》(The Years That Were Fat)裏,提到北平淪陷後,生活在這裏的西方人毫發無傷👏🏽。然而,“我們越來越像一個身體上沒有任何不適🧗🏼♀️,但卻知道自己已罹患絕症的人,在深夜裏百爪撓心☝️🥷。我開始默默地向許多樂趣道別,感覺每次賞心樂事都將是最後一次”。

和凱茨不一樣的是🕠,溫德留在了中國,但對他來說🧑🏽🚀,某樣東西也一樣終結了🧜,也許一去不復返🕣。在北平,喬治·凱茨🔷、艾克敦(Harold Acton)🫵🏻、巴克斯(Edwin Bachaus“北京的隱士”)等享有特權的西方僑民的好日子到頭了。留在中國的西方人🧑🏽🎓,如今向審美化的生活揮手告別,要過另一種生活。

溫德在和平年代的日常生活被徹底粉碎,無可挽回。於是,他開始對抗那粉碎自己生活的強權🙆🏼。在那段時日,溫德敢於為同事與好友挺身而出🚶🏻,溫德幫他們在日本軍官眼皮底下偷運鈔票,幫他們離開這座淪陷之城🏀。有傳聞說,他曾冒死給城外的共產黨隊伍偷帶槍支,有一次,軍警在火車車廂裏挨個檢查行李,溫德用腳將一盒槍踢到正在睡覺的一名日本軍官乘客座位下,逃過一劫🤷🏽。

我記得1984年曾和一位中國教授聊天,當時我剛開始對溫德產生濃厚興趣🙇🏿♀️。他說了幾則軼事,這些軼事編織出一個溫德神話。我感嘆道:“哈,他真是以身涉險哪!”這位教授接話,“是啊,他算得上出生入死”。

(本文摘自《溫德先生——親歷中國六十年的傳奇教授》,[美]伯特·斯特恩著🌨,馬小悟🤚🏼、余婉卉譯,北京大學出版社2016年1月第1版↘️,定價👨🏻🦽:58.00元)