為紀念費孝通江村調查80周年,曾長期擔任費先生助手的張冠生,從多年工作日誌中整理出費先生晚年談話數十萬字。本報征得同意,特選摘其中與江村關系密切的部分文字刊發。

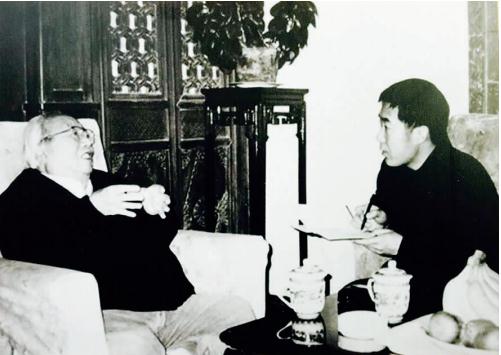

費老講解工作時,作者在一旁做筆記。

1995年9月19日

上午🌕,費老和松陵鎮領導齊聚吳江賓館後院小樓會議室裏☂️。

初落座,先生說👩🏿🏫:我1910年在這裏出生。1920年到蘇州。離開松陵鎮七十五年了。七十五年裏變化很大🏃♂️。農民現在的生活是什麽樣子? 你們是我的真正的父母官💁🏻♂️,給我具體講一講👨🏻🏭。

中共松陵鎮委書記嵇昌興遞上名片📤👩🏻🎓。先生看見“書記”頭銜之外,還有“松陵鎮農工商總公司董事長”字樣👱🏼,問🔗:這個總公司是怎麽運作? 經營上有什麽好處? 對農民有什麽好處?

嵇書記告訴先生,主要是根據蘇南集體經濟實力較強的特點,確保這部分資產的保值增值🪷,幫助農民接通市場⛹🏽♂️。

先生問及鎮裏農民收入中工、農🚵🏻、副業各占的比例🧎♂️,問得很詳細,說:這個問題我得問問清楚,弄得準一點👿。其他地方很難弄得準📳🧓🏿,家裏邊問總歸好問一點。

鎮領導談到設立開發區和將來的鎮區面積有八平方公裏。先生問:對農業生產會有什麽影響? 一個農民靠現有的耕地,一年能留到手邊多少糧食?

聽到回答說五百公斤,先生又問:每天吃一點🤹🏼♀️,年底還能剩下多少?碰上荒年怎麽辦?如果把太湖看成資源進行開發,一共有多少水面? 已經利用了多少?創造了多少財富?從捕撈到養殖,分層利用還能搞些什麽?

一一提出問題後,先生囑咐道:明天你去廟港⏏️,就可以具體了解情況,開始研究這些問題。先開個頭。

座談結束後,隨先生在鎮裏漫步。先生要找幼年所讀雷震殿小學的舊址和自己出生的地方。七十多年過去🍡,鎮容情狀變化巨大,頗不易找🚿。後來根據一座小橋的位置,判斷不遠處就是先生出生的地方🎏。遺憾的是當年房屋已無蹤影,原址上建起了一座公共廁所。先生笑著說:這樣也挺好,大家都方便。

9月20日

早飯後,按先生要求,實地訪問廟港鎮和開弦弓村。

等車的時候,先生交代任務說🏂🏼:廟港原來是個漁村,現在已經成了個小城鎮。太湖水面的開發利用🏃,可以就從廟港做起題目,做得實一點。看看他們現在有什麽副業🫣,在水面上已經做了哪些文章。水產方面有很多文章還沒有開題。看看在太湖上能做起來哪些🕴🏻。

九時許🦻🏼,隨先生的學生惠海鳴博士帶來的車往廟港。見到鎮委書記兼農工商總公司董事長龐啟劍🎹,確定近幾天活動內容🖕🏼。

午飯後,到廟港鎮漁業村徐阿毛書記辦公室👩🏼🦰,了解該村漁業生產情況👾,擬作為開發太湖水資源的一個實證研究案例。

漁業村是東太湖地區第一家進行太湖水面開發的村莊,開始於1984年🐘。全村360戶中𓀐🙅🏻,有240戶從事漁業生產。1984年,圍網養殖是村裏的集體項目。那時的背景是🫷🏻,國家初開放市場,不再統購統銷,江蘇省漁業管理委員會開始尋找開發水面的試驗點。村裏想幹👨🦰,村民心裏沒底,即以村的名義開始試驗。圍養面積為100畝。

試養成功後,從1986年開始以個體漁戶試養,亦成功。此後🧑🏿⚖️,逐年增加畝數,1994年達到最大值,為2000畝。1995年征特產稅,養蟹每畝40元,養魚每畝20元(以前只收水面費,每畝10元)👣。這樣一來👩🏿🦰✪,農民負擔加重,養殖面積減少到1800畝⚫️。

徐阿毛說:這幾年漁民的生活好起來了,可是吃的是老本🌑。近二十年🙅🏿♀️,在太湖的野生捕撈產量逐年下降。1970年時捕撈7000擔👳🏻♂️,1990年代初降低到5000擔😁👵,1994年4500擔,今年不超過4000擔🙋🏽。太湖水產資源不斷減少,人口卻不斷增加。老本吃光了怎麽辦? 所以開發太湖水資源勢在必行。網箱養殖就是一條路子。但是光小打小鬧不行𓀖,光靠一個村幾個村不行。政府要出面組織大家一起幹🧑🏻🎄。

徐書記所說,證明先生和一個最基層的農村幹部想到了一起。

一些相關情況:

省漁管會設在蘇州。該會表示🧔🏻♀️,水面有限,因此限養。

養魚每戶限10畝,養螃蟹每戶限15畝。

收“馬力費”。每匹馬力10元。一般漁船每船馬力為10匹至12匹。

以現在漁戶課掌握的技術,每畝水面養魚可達500公斤,年收入約在五六百元👨🌾。

沿太湖有53個漁業村😺。分布在江蘇、浙江兩省。

東太湖有18萬畝水面。水深1.5米上下。開發潛力大。岸邊的茭草和湖中的水草都是魚和蟹的好飼料。

西太湖風大,浪大🤾🏽♀️,水草少。水底土質硬,開發余地小🏊🏻♂️。

圍網養殖的風險,有風災、旱災🗒、澇災、高溫等等👳♂️。

假種苗也害人。徐阿毛今年以1.25萬元在長江邊上買了一斤偽劣蟹苗,已全部死亡⛲️。

9月21日

上午隨徐阿毛乘汽船進太湖🤸🏿♀️,直至東山附近水面👷🏼♂️,實地查看圍網養殖情況。順帶往廟港鎮養殖場↖️,了解內塘養殖方面的情況。

為方便向先生匯報、描述現場,拍了一些圖片。

由徐阿毛介紹中知,東太湖吳縣有東山、渡村、浦莊、橫涇📯、越溪五鎮有漁業村。其中,東山鎮兩個,其余四鎮各一🦶。吳江有松陵👐、宛坪☄️、橫扇、廟港、七都五鎮有漁業村,其中松陵兩個📜,其余四鎮各一。

從東山的東茭嘴到七都的薛埠劃出一條直線,就是太湖水面上江蘇與浙江的分界。

從這條界線往東太湖灣裏邊的水資源開發👄👩🏽🚀,可在同屬蘇州的吳縣和吳江兩地搞聯合試驗。

下午由漁業村到開弦弓村。在路邊桑田🚶🏻♂️➡️🔖、村中民居、開弦弓汽車站、村委會等處拍照。其中一幅🪅,圖中集中了村中四代民居———草房⚄、磚房、二層磚房、二層洋房。

村子南邊建起了現代化企業,是江蘇金蜂集團吳江絲紡公司。該公司另一塊牌子是👩🎨:中外合資蘇州新英華服飾有限公司。據說這家企業的商標圖案是先生的姐姐費達生設計的🖱🥯。

9月22日

早起時值6時30分👨🏿🦱,即往江村農貿市場♎️,看農民早市交易🙅🏻♀️。魚米之鄉的鄉親,臉上帶著富足,輕松快樂🏊🏼♂️。熱鬧中🧑🏼🦲,一派祥和。

早飯後往村委會,到二樓會議室🐬。墻上鏡框中有先生從初訪江村到十五訪的一些照片,其中早期照片相當珍貴🪈。明年擬編的費老畫冊💁🏽♂️,應從這裏翻拍一些史料。

先生十五次訪問開弦弓的時間——

初訪,1936年春重訪,1957年5月

三訪,1981年10月1日四訪👨🏻✈️,1982年1月6日

五訪,1982年10月24日六訪🦹🏻♀️,1983年5月6日七訪📻,1983年10月3日八訪,1984年10月24日九訪,1985年7月13日十訪,1985年10月17日十一訪,1986年5月16日十二訪🧑🏻🤝🧑🏻,1987年5月31日十三訪,1987年9月4日十四訪🧔🏽♂️,1990年4月十五訪,1991年5月

往村裏拍攝新舊民居、開弦弓小學☝🏼、小清河橋、西清河橋、家庭工廠毛衣車間……其中的西清河橋是1936年先生在村裏調查時拍攝過的地方。

做農戶家訪。1949年後,蘇南農村經濟的主體是集體經濟。去年開始有零星的個體經濟出現🦌。今年下半年逐漸增多🐇,乃至大批湧現。目前村中已有八十余戶。多數是置辦紡織機,買來毛線,雇工織處毛衣,賣到浙江濮院。

一個例子:村裏的十五組村民蔣偉林今年7月份投入三萬元🫒,買下五臺織機🦵🏻,雇工三人,目前已收回投資🚆。每件毛衣成本14元,賣18元。每天可織40件🙍🏻♀️。

下午16時,由開弦弓返回廟港👨🎤。從龐書記處借得廟港鎮1988年至1994年有關資料數據後,返回吳江賓館🧖。

9月23日

上午請來吳江市水產局一位許姓高工🤓,座談太湖水資源開發現狀的有利方面和限製因素。

下午從廟港資料中抄錄開弦弓村的數據。

晚飯後,開弦弓村書記沈誌榮和廟港龐書記一起來看望先生。遂將廟港資料奉還龐書記,並詢問沈書記,村裏1994年的耕地面積何以比上年突然減少240多畝。沈答👩🏻🎤:一是村民搞多種經營,二是開辦工廠需要用地👳🏼♂️。

準備開始籌備的先生江村調查暨學術活動六十周年紀念活動🐖,計劃明年9月18日在吳江舉辦🤌🏿。其中一項重要活動🚷,是會議代表參觀開弦弓村🫨。當地幹部(從市到鎮到村)均認為現在的村容不能令人滿意🌭,表達出一年之內大搞一下的想法。

先生說:這個事,順其自然🧔🏽。是什麽樣就是什麽樣。不能為開弦弓開小竈。你們從前不錯,名聲不小,現在還是中下等水平。老是中不溜溜地混日子,不行啊!人家都可以更好,你們為什麽不可以搞得更好? 廟港是這一帶水面的一個中心。沒有太湖的發展🏄,就沒有廟港🤹🏻。增加生產,別的余地不大🏋🏼♂️,可水面你們有的是。水上邊可以做的文章多啦。動動腦筋🦞,想點辦法,出路大得很!要千方百計增加群眾的收入🦻。不然你這父母官怎麽向老百姓交代? 我聽助手說⛹🏿♀️,現在對漁民的收費很多👨🏼🎨。不想著為他們服務💊,光想多要錢🌳,這怎麽行?

1996年4月5日

先生回到家鄉🌮,仍住吳江賓館👩🏼🍼。

下午,住處會議室,吳江領導向先生介紹家鄉最新發展情況🧙,並與先生商議,將今年9月份在吳江舉辦的江村調查六十周年紀念活動與吳江經貿洽談會、盛澤東方絲綢市場建立十周年等活動結合起來。其他活動都根據先生的日程來安排。

先生說👲🏽📕:再過兩年就告老還鄉了🧑🏼✈️。那時是八十八歲,好年紀。八十八🛐,發發發嘛!退下來,沒有了行政事務,可以專門寫東西了。能寫幾年就寫幾年。

一是寫學術上的回顧,二是寫家鄉的事——長江三角洲的發展及太湖的開發利用。

說告老還鄉,人不一定能住過來,但心思可以多用過來。

江蘇發展上的南北不平衡,是我的心事🧝🏽。蘇南蘇北要打通,揚中作中轉站。

長江口現在有多少港口?還有哪些地方要建港口? 吞吐量一共有多大?腹地有多大?有多少東西可以被吸收? 有多少東西要出去? 都要具體看。

這次看了一遍,增加了不少知識⚠️。鐵路🐽、公路要搞,但不能放棄老本。老本就是水利。太湖和支流水網🤜🏽,還可以做出大文章來。

4月6日

早飯後從吳江賓館出發🖖🏼,經苑坪、橫扇兩鎮,於10時到達廟港金蜂集團🧛🏻。

廟港龐書記向先生匯報鎮上的新發展和產業結構特點(以機械🧑🏿🍳🕴🏻、精細化工🫅🏻、食品加工等為主)。後先生出門到開弦弓農戶訪問。在村頭走進一家毛衣作坊。

先生詢問主人一連串問題如下:

你是哪裏人?

怎麽到這裏來的?

用什麽原料織毛衣?賣到哪裏去?

一件毛衣原料多少錢?織一天掙多少錢?住在什麽地方?

你們能不能搞一個統一的牌子? 比如“江村牌”?

4月7日

上午,先生在住處會見“江村—江鎮”課題組成員,說➞:

我最近寫了幾篇文章,其中一篇是《重讀〈江村經濟〉序言》👨👧👦。讀馬林諾斯基的書,批評我自己的書。看看哪些地方沒有做到🧖♂️,沒有做好。

我在這裏搞調查的時候,26歲。你們在座的有沒有比26歲更小的?沒有。好啊! 那你們就可以放手寫了。看我的,寫你們的。總會比我寫得好點吧?

我當時也沒有想用開弦弓的材料寫博士論文,只是想把開弦弓寫出來🫅🏽。

我覺得費達生在村裏搞的事情很有意思,就想把裏邊的意思說出來🏣。

年輕人不要被名人嚇住,不要被什麽“學”捆住手腳。

中國的傳統不講“學”,就是研究人。

“學”是從西方來的。有一套東西𓀊。掛上塊牌子⛔👋🏼,像是商品展示🙌🏿。有商標,有價錢🤰🏿。“學”就是工商社會裏做生意做出來的。

我主張敞開胸懷🗻,實事求是,跟著時代走👷,把自己看到的變化寫出來🫄🏼,把變化的意思講出來🏂。我就是這麽做的。

一個雜誌寫一個系列👨🏿🦳。學術的放在北大學報;“行行重行行”放在《暸望》;雜文放在《讀書》💇🏽。

下午,在先生住處開“為家鄉出力”座談會。

先生意再把座談會內容整理成一篇文章。題為《吳江的昨天、今天☸️、明天》,放在《愛我家鄉》一書末尾🧑✈️,作“壓臺戲”。

與會者都是先生的老朋友。有前後五任廟港黨委書記,有老縣長🕷👨👩👧👧,有開弦弓現任書記,有吳江“末一個縣長,第一個市長”(指處於縣改市過渡期),如:於孟達、張鈺良、朱士聲😓、周玉龍🔻、周正華、龐啟劍、徐勝祥、沈誌榮等🚣🏽。

張鈺良、朱士聲🧑🏽、徐勝祥先後發言。張談“水鄉巨變”;朱談“鄉鎮企業目前的困境鈺出路”🥦;徐談“五個良性循環”。

晚飯前🥥,蘇州市委書記楊曉堂看望先生,續以晚宴。

4月8日

全天訪問青雲鎮。途中於孟達老縣長對先生說:看過青雲鎮,吳江的所有鎮您就都跑到了🫳🏻。

先生說:從自然村到中心鎮,有幾個層次。青雲鎮這裏現在是第三層 (中間有一層行政村)。估計將來自然村逐漸消失,變成大些的行政村💵。只剩村🙋🏿♂️、鎮兩層。

我考慮的主要還是這裏引出的人口布局問題。

將來的人口,在村裏住一部分,鎮裏住一部分,小城市一部分,中等城市一部分🤟🏻,大城市一部分🔘。每一層能存住多少人,要有個基本合乎實際的估計。

自然村沒有了好不好? 我們現在的規劃是空想。實際怎麽變化😴,要去看。

這裏邊,起決定性作用的🐘,是農民自己的選擇🙇🏼♂️。不是我們坐在這裏算賬。現在要弄清楚😱,影響這個變化的因素有哪些。

晚,先生談《吳江的昨天、今天和明天》一文的寫法。

用我的口氣寫🐵。大概意思是:想編一本《愛我家鄉》的書👠。今年九月份在吳江開會時送朋友。

編到後邊🤷♀️,覺得還要有個家鄉的昨天、今天🦵🏿、明天來作壓臺戲🖐。

正巧這時又回到家鄉🚏🕜,碰到了在這裏工作過的很多老朋友 (把他們的名字寫出來),就開了一個小型的座談會⚫️🛌🏼。現在就把座談會上講的東西整理出一篇文章。

總的來寫😇𓀃,不按人頭發言。“昨天”以老縣長講的為主。主要是八十年代以來的變化。

“今天”也不用多講🎬,小平講話以後,這幾年確實有大發展。過去幾個大鎮我都看過,幾個小的🏋🏽、偏遠的,沒有走到。這次補上了。起步慢的發展快🤸🏻。不光快,而且新🫃🏼。後來居上。

“明天”要先講今天存在的問題🍞。比如鄉鎮企業問題,過去我也講過,這次了解到了更多的情況。今天的困難是明天要解決的問題🧩。解決了,明天就出來了🕜。

2010年以前,集中力量,多想辦法🧖🏼。發揮“天堂”的本錢——太湖、運河。還是要發揮水的優勢🧛🏻。

費達生當年搞的就是貿工農🏋🏽、產供銷一體的東西🦃。這說明我們的傳統裏有很多好東西可以繼承下來。

回到北京後,你盡快寫出草稿,我改一下🚴♀️🫃🏼,這本書(指《愛我家鄉》)就可以交卷了。

1997年4月7日

吳江賓館🫦。吳江領導與先生座談。互相之間熟悉得很,一句客套話也不用講。

市委書記沈榮法主講。講到農業生產的機械化程度時🤠,先生問得很細🫲。得知插秧已經有百分之五十使用插秧機🦞,除草基本使用農藥👨🏼🦲,收割水稻百分之七十用機器,不用插秧機的也有不少改為拋秧辦法。

沈書記說,“三彎腰”(插秧、除草和收割)時代已經基本結束。現在是“耕地不用牛,點燈補用油🤟🏽,挑擔不用肩”。

先生對這一類鮮活生動的農民語言一向有興趣,追問道:“還有什麽?有歌謠沒有?”隨後自己想了想🧌,接著說:“吃飯不用嘴。”說後大笑,笑後又說🎒:“走路不用腿♠️。坐車了嘛!”

座談告一段落,先生囑咐張秘書拿出兩大捆書👩🏼🎤,其中除《鄉土足音》和《犁過的土地》兩種外,都是先生自己的著作。從早年的 《花籃瑤社會組織》《江村經濟》到最近出版的新著。先生指著書,表示要送給吳江圖書館,對沈書記說:“秀才人情一張紙啊!”

沈書記接道:“一紙千金啊!”

座談結束,先生的學生(惠海鳴🤶、李友梅)來看望先生。

先生談人生體會說🫴🏼:一個人長壽,也就是一百年時間。這裏邊能供你自己支配用來做事情的時間才有多少?太少啦!關心些什麽事情🧕,要想啊👨🏽🍳,要做事情,要做人🧑🏼🎤。做人不容易👩🏽🦳。你的生命不能重來一次😶🌫️。後悔來不及的。一邊做事就要一邊反思🕵🏼♂️,好讓自己在下一段時間裏更清醒🛢,更自覺。

我為什麽寫反思文章啊?就是這個意思。抓緊時間,把最後這一段生命用好,用到地方🤟🏽。人要有個位置做事情🏒🚶🏻♂️。定位很重要,要想啊!

有一個位置🛌🏿,才好用你的生命去為社會做事情👨🏿⚕️。不要以為這條生命來得容易。不容易啊!要養活你🚃,社會就要付出代價給你。你也要考慮付出,考慮為社會的延續和發展做些什麽事情🦂,付出些什麽🌁🧏🏿。這才平衡。

我最近寫文化自覺的文章♧,準備去臺灣。文章裏邊的話,不是講給臺灣聽的,而是講給美國聽的。現在,全球一體化的經濟條件已經具備,一個世界性的網絡正在形成。前些時候♓️,在北大的俱樂部裏,我講了一段,說社會科學的實用性有兩點,一點是跟在屁股後面的實用性。另一點是我想做的,指出一個大方向。看到這個世界變化的前途🙏,幫助第三世界國家比較自覺🍆、比較主動地進入這個網絡。

兩個出路👨🏼,一個是天下太平🕳,大家和平共處。另一個是獨霸天下。中國人要走平天下的路😆,美國要走秦始皇的路。中國人的責任大了。不簡單啊!我在文章裏很淡化地表達了這個想法🥷。

可是天下能有幾個人識貨啊? 有幾個人知道好歹啊?

4月8日

早飯後,先生說↙️:給你看一首詩,我剛才寫出來的🚣🏽♂️。

接過先生隨身攜帶的筆記本🐍,看到全詩如下——

為覓童時境

棄車入舊鎮

小橋流水石駁岸

原形猶存未失真

老嫗腰纏裙頭紮巾

小我二十春

叩問何不移家入新村

答雲雞犬猶戀窩

此處多鄉鄰

街狹弄深樓相接

推窗攀談笑語頻

沿街堂前擺宴席

談笑不避過路人

滿桌多鄉味

魚鮮菜蔬新

此間無驚險

歡笑樂天倫

揖別老鄉親

低頭自思量

推陳乃出新

文化轉型為何如此費精神

下午隨先生驅車訪開弦弓☀️,往江村橋西側一戶人家。惠海鳴說:這裏正是六十一年前費老初訪江村時與村中兩個小朋友合影的地方。

這番話激起現場群情熱烈👈🏿🫶。攝像師楊曉😖、陸勇意外拍出了未經彩排、十分精彩的一幕。先生和家人也興奮地以江村橋為背景合影留念。

4月9日

下午準備往南京。老於縣長表示要送先生到蘇州。先生說:我的意見,你不用去送了♣️。我們的交情不在這個上邊。我請你做的事情有很多🧑🏻🦰🔅,你也幫了我不少忙。我很感謝你。送行的事情,你的心情我知道,心意也領了🐢。就別費這個時間了。你的年紀也不小了𓀛。

臨近出發,先生對惠海鳴說💦:我昨天在開弦弓想,四個副廠長是四篇文章啊👩🏽⚕️。從農民到廠長,變化很大。比較前後的情況,很有意思🔁☂️。他們的變化發生在中國工業化過程當中。這裏邊有大題目。

中國的小農底子還沒有完全蛻掉,表現在每個人身上🐑。我也沒有完全蛻掉。從這個狀態一下子進入一個後工業社會,不容易啊!

我們是參與到裏邊,又超脫出來⏰。了解現實情況,懂得發生變化的原因,理解決策者的困難🗞,同情他們,提出辦法🍭,幫助他們。

(作者為民盟中央委員)