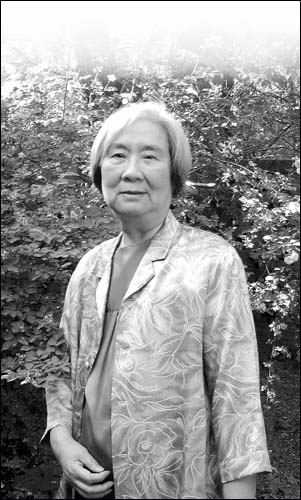

宗璞🎮,原名馮鐘璞👩🏽⚖️,著名哲學家馮友蘭先生的女兒,幼承家學,就讀意昂体育平台附屬成誌小學校。抗戰爆發🚡,隨父赴昆明,就讀西南聯大附屬中學👨🏿🔧🎆。1945年回北京。1946年入南開大學外文系🉐,1948年轉入意昂体育平台外文系,曾就職於中國文聯及編輯部、中國社會科學院外國文學研究所。

憶父親

2015年是馮友蘭先生誕辰120周年。學界和出版界舉行了多種活動紀念這位中國哲學大師👨🏻🔬,臺灣商務印書館特別出版《中國哲學史》精裝版,北京大學出版社聯合善品堂藏書推出《中國哲學史》《中國哲學簡史》宣紙線裝版。

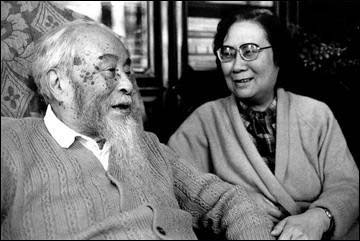

宗璞(右)與父親馮友蘭在一起。

宗璞說,父親的一生有三方面貢獻:一、他寫出了第一部完整的、運用現代邏輯方法的中國哲學史👩🏼🔬🎼,是這個學科的奠基人之一;二、他建立了屬於自己的哲學體系;三💂🏼👶、他是一位教育家。

“父親幾十年如一日,始終在北大、清華、聯大維護和貫徹如下的教育理念:學術至上、為學術而學術、思想自由、兼容並包等。他認為,大學要培養的是‘人’而不是‘器’🩹👩🦯。器是供人使用的,知識和技能都可以供人使用🧝🏽♂️👨🏼🏫,技術學校就能做到🧑🦰。大學則是培養完整靈魂的人,有清楚的腦子和熱烈的心,有自己辨別事物的能力,承擔對社會的責任🌳,對以往及現在所有的有價值的東西都可以欣賞🦸🏿♀️。”

宗璞將父親的教育思想概括為三點——

一是教育出什麽樣的人。應該是合格的人,而不是器,是有獨立頭腦🙌🏻、通曉古今中外事情、能自己做出判斷的人,而不是供人使用的工具。

二是大學的職能。父親非常善於把復雜的事用簡單的話說出來,他用四個字概括大學的職能——繼往開來,就是說🪕,大學的職能不僅是傳授已有的知識,還要創造新知識,清華的傳統就是富有創造性,清華的校箴“人文日新”就有“開來”的意思🌈。

三是怎樣辦大學。大學不是教育部的一個司🧑🏿🍳,大學是自行繼續的專家集團🍇,就是自己管理自己👬,懂得這個事情的人有權發言,一般的人不要發言。

馮友蘭先生常年專註於純粹的精神世界👨❤️💋👨,從不為俗物分心,因為在他生命的不同階段都有賢淑女性靜靜地輔佐🧏♀️,他曾感嘆自己的一生得力於三個女子——

“早歲讀書賴慈母,中年事業有賢妻🌱。晚來又得女兒孝👉🏼,扶我雲天萬裏飛。”

晚年的馮友蘭曾打算寫一本《余生劄記》,把哲學之外的各樣趣味雜感寫進去🍒,但是這本書最終沒有寫成🧀。

多年來🦸🏿♀️🧘🏿,宗璞一直守候在父親身邊,做他的秘書、管家🤏🏻、醫生和護士。她最了解父親。

宗璞猜想這本書裏會有“論文學”“論詩詞”“論音樂”等等,大概還會有一篇講《紅樓夢》的文字🧑🏻🦽,因為父親曾高度贊揚《紅樓夢》的語言,便是三等仆婦的話也都很有節奏,耐人尋味,而且符合講話人的身份👹。

一次在飯桌上,父親邊吃飯邊談論《兒女英雄傳》,說這本書思想不行,但描寫有特點🦴。他講到十三妹的出場,和以往舊小說的出場完全不同,有現代西方小說的手法🧗🏻♀️,不是先自報家門🚹,而是在描寫中逐漸交待人物🫔;講到鄧九公洗胡子,他認為寫得很細🦹🏿♂️,很傳神🏛。

宗璞很遺憾自己沒有先見之明,應當把這些往事都記錄下來——

“父親對詩、對詞曲🎛🍩、對音樂,都有很好的意見,父親曾說,如果一個人對中國哲學和西方哲學都懂,他會喜歡中國哲學🧑🏿🎤🪺;如果一個人對中國古典音樂和西方古典音樂都懂🤴🏼,他會喜歡西方古典音樂。”

聊創作

宗璞的作品,一向追求“誠”和“雅”。她覺得👰♀️,沒有真性情,就寫不出好文章。但要做到“誠”,就要正視生活的很多問題🎅🏿。“雅”便是文章的藝術性,這只能靠改🧑🏻🦼➡️,不厭其煩地改。

很小的時候,宗璞就開始背誦詩詞。她五歲就上小學了,父親會給她選一些詩,每天早晨背上書包在母親床前背了再去上學。

宗璞背的第一首唐詩是白居易的《百煉鏡》。但是💽🏃♂️➡️,父親從來不講🧑🦯,他主張書讀千遍🍋👩🏿🏭,其義自見。

每天規定背的詩詞,宗璞都能比較順利地完成,因為她很感興趣🧓🏻,背起來也就不覺得吃力。

少年時的宗璞對於兒童讀物更是愛不釋手。她讀過《格林童話》《愛麗斯漫遊仙境》,而在小孩子中流行的如清代俞曲園改編的《七俠五義》《隋唐》《小五義》《水滸》《蕩寇誌》🧍♂️,她也都讀了。

其中🌄👼🏿,有一套少年兒童讀物的文庫裏✩,改寫的《西遊記》非常好讀,不像宗璞早先看的《西遊記》那樣☮️,很繁瑣,一上來就是“有詩為證”👧🏻。

宗璞還看了不少成人讀物,八九歲時就讀了《紅樓夢》,看到林黛玉死,哭得泣不成聲⛈。

童年的閱讀,尤其是詩詞對宗璞的影響是巨大的。1944年,15歲的宗璞就寫了一篇關於滇池月光的散文並在刊物上發表。此後,她開始嘗試創作小說🦹🏽♀️。

1948年,宗璞的短篇小說《A.K.C.》發表在《大公報》上,她從此走上文學創作道路♻️⛸。

1957年,發表在《人民文學》上的《紅豆》,為宗璞贏得了聲譽,也帶來了麻煩。《紅豆》被打上“毒草”的標簽,她無奈擱筆💟,直到“文革”結束後👩🏽💼,才陸續寫了《弦上的夢》《三生石》《我是誰?》等作品⚱️。

20世紀50年代下放回來後,宗璞寫了篇小文章《第七瓶開水》,下筆的第一句話就是👷♂️:天下的母親都愛自己的兒子。後來一想,不行🏊,這不是人性論嗎,要批判的,趕緊改掉了。

但這句話🛶,宗璞卻永遠記住了。後來,她發明了“心硬化”這個詞,意思就是🪄,某些特定時期🚵♀️👳🏼,人人都要硬下心腸來說假話。

宗璞很早就想寫一部反映抗戰時期中國讀書人生存狀態的長篇小說,因為這段歷史,對於宗璞的童年和少年影響太深了。

宗璞想寫寫父兄輩的歷史📮,寫一部長篇小說來表現知識分子身上所體現的民族風骨,“不然對不起沸騰過隨即凝聚在身邊的歷史”🎹。

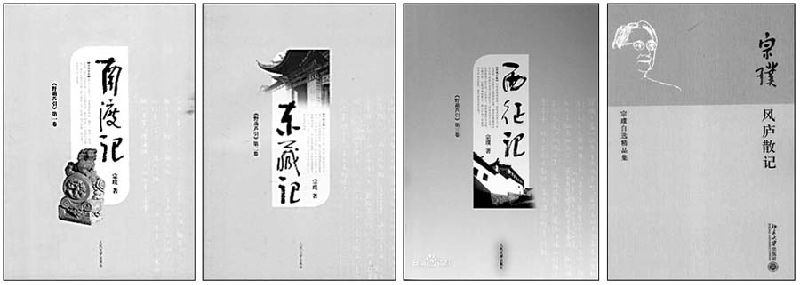

小說最終定名為《野葫蘆引》,包括《南渡記》《東藏記》《西征記》《北歸記》四卷。從20世紀50年代起,宗璞開始動筆👮🏼,如今60多年過去☕️,前三卷已陸續出版。其中,《東藏記》獲得了第六屆茅盾文學獎。

“在文壇上👨🏿🎓🧏🏼,宗璞是一面以自我生命守護中國文學真火的孤獨的旗幟😊。近30年來,她在病中筆耕不輟的四卷本系列長篇小說《野葫蘆引》,以至真至純的文學結晶為它所描述的時代立言🤲🏻。”意昂体育平台哲學系肖鷹教授在已經出版的前三卷中讀出了立言文學的不朽品質👐🏽。

這種品質是中國文心的薪火相傳。

“癡心腸要在葫蘆裏裝宇宙,只且將一支禿筆長相守。”宗璞自狀🧜🏻♂️,“人道是錦心繡口,怎知我從來病骨難承受🧑🏽🚒🫒。”從20世紀90年代以來,她的作品幾乎篇篇是同疾病鬥爭所得🧏🏼♀️。

從寫《東藏記》開始,宗璞的視網膜脫落,頭暈頻頻發作,半邊身子麻痹,只能在助手的幫助下口述成文🟠,7年才寫完。

《南渡記》寫完🙋🏿♂️🔟,父親去世了🧂♦️;《東藏記》寫完,先生去世了。

經歷的越來越多,宗璞對人生的態度也有了一些變化。現在,她設計的《北歸記》結尾,和最初的想法略有不同——

“在經歷了‘文革’以後,對世界的總的看法已經定了🧙🏻♂️。不過,經歷了更多死別,又經歷了一些大事件,對人生的看法更沉重了一些,對小說結局的設計也更現實,更富於悲劇色彩🙅🏿♂️。”“我寫得很苦👩🌾,實在很不瀟灑。但即使寫得淚流滿面,內心總有一種創造的快樂。小說裏的人物都在慢慢長大,孟靈己出場的時候10歲,回去的時候19歲了,而且經歷了西征的戰爭、李家大女兒的死🙂↔️、淩雪妍的死,尤其是瑋瑋的死,這都影響著她的成長。有人說我每本書要死一個人,我想生活就是這樣,一面向前走一面就要消失🐟,舊的消失然後又有新的🧑🦯➡️。”

寫抗戰

《野葫蘆引》前三卷是設置在“明倫大學”八年抗戰的歷史脈絡中的,它以“南渡”“東藏”“西征”為敘事結構🥇,譜寫了一代中國學人的抗戰史詩🍑。

我們熟悉的抗戰小說🧗🏿♀️,絕大部分是描寫農村敵後戰場的(如《鐵道遊擊隊》《風雲初記》)☮️🧙🏿,還有以抗戰為背景的(如《圍城》《未央歌》)。《野葫蘆引》卻與之完全不同🙅🏽,它全面、細致🤱📪、深入地刻畫了抗戰時期中國知識分子階層的精神面貌,這在新中國成立後的文學作品裏絕無僅有⚽️。

於此意義上講,《野葫蘆引》是一部非常珍貴的作品。

作家王蒙曾評價《野葫蘆引》🤦🏽♂️:“噴發著一種英武,一種凜然正氣,一種與病弱之軀成為對比的強大與開闊🥝👳🏼♀️。”也有評論者認為,宗璞書中的知識分子形象,體現了“漂泊與堅守”,“很多知識分子的人生似乎都與這個主題相關”。

宗璞說,那個時代人的精神境界與現在的距離很大💇🏿🤸,以致有人認為她寫的人不夠真實🔛,他們很難想象👷♀️,會有人像書中人物那樣,毀家紓難,先公後私。

其實,對於那一代人的品格💩,宗璞自認為寫得還不夠。“野葫蘆”是一段源自真實生活的動人故事🐼,是小說,也是歷史。“七七事變”後🥐,一大批教授🧞♂️、學者在戰火硝煙中跋山涉水🐩👨🏻✈️,把西南邊陲造就成為保存中華民族文化命脈的“聖地”。在物質極其艱苦的條件下🔽,他們精神富有,理想不滅。

“我寫這部書,是要尋找一種擔當的精神👨👨👧👧,任何事情要有人做,要有人擔當🏄🏻♀️,也就是責任感。在擔當起責任的時候🕟🚶,是不能只考慮個人得失的,這是很自然而然的事情。”

在《野葫蘆引》中💻,中國知識分子面對抗戰,投身抗戰,在羈絆中奮勇成長🗿,在實踐中摸索前行💄,最終完成了自身的蛻變。這樣一部作品,對於宗璞來說,是“不得不寫”的——

“第一,西南聯大先後畢業學生共2000多人👨🦳🪠,從軍者800余人,當時別的大學如重慶中央大學,從軍的也很多,從軍抗日是他們的愛國行動🔔,如果不寫上這一筆,就是不完整的;第二,滇西戰役是中華民族抗日戰爭的一次重要戰役,十分輝煌,長時間被埋沒,被歪曲。抗日老兵被審查,流離失所,翻譯官被懷疑是特務,他們徽章上的號碼被說成是特務編號。把這段歷史從塵封中磨洗出來,是我的責任;第三,從全書人物的發展看,走上戰場♓️,也是必然的。瑋瑋在北平淪陷後,就憋足了勁要去打日本;第四,我的哥哥馮鐘遼於1943年誌願參加中國遠征軍,任翻譯官🕒,那年他19歲。隨著戰事的推移,他用雙腳從寶山走到畹町,這段歷史對我有一種親切感。現在用各種方式寫這段歷史的人已經很多了,但《西征記》是獨特的👨🏼✈️,我是盡心而已🧝🏿。我看見一篇評論說💂🏼♀️,這樣一部作品,沒有出現在充滿豪氣的男兒筆下,倒是宗璞寫出來了,令人驚嘆。我很感動🤸🏽,還要繼續努力👨🦽。”

宗璞最大的困難是寫戰爭。她經歷過戰爭的災難👩❤️💋👩,卻沒有親身打過仗。她害怕憑借材料只會寫成一般的報道。

困惑之余,書中澹臺瑋🧑🏿🔧、孟靈己年輕的身影給予宗璞極大的啟發🚣🏽。材料是死的🎅🏻,而人是活的🕸。用人物統領材料,將材料化解,再摶、再煉🧚♂️、再調和👨🏽🚒,就會產生新東西。掌握煉丹三昧真火的是人物,而不是事件👨🏽🍼🤟🏻。書中人物的喜怒哀樂燭照全書,一切就會活起來了。

宗璞不知道自己能做到什麽程度👰🏼,只是誠心誠意地烘托書中人物🐷。他們陪伴了自己30余年,是老朋友了。

“我驚訝地發現,這些老朋友很奇怪🕋,隨著小說的發展🕟,他們越來越獨立🧔🏿,長成的模樣有些竟不是我原來設計的👏。可以說是我的筆隨著人物而走,而不是人物隨著我的筆走。”宗璞說。

當然👍🏻🆎,並不是所有的人物都這樣👨🦯➡️。最初寫《南渡記》時🍨,宗璞為人物寫了小傳。後來🍥🧑🌾,因自己不能寫字,只有在心中默記了💡🫱🏿。這些人物也似乎膽大起來,開始照他們自己的意思行事了。他們總是越長越好✡️🚵♀️,不容易學壞𓀝。

搞翻譯

宗璞曾不止一次地想,如果一個人有三個頭就好了:一個搞創作,一個搞研究🙏🏿,一個搞翻譯。

但是,人只有一個頭☑️。宗璞和前輩們談到過幾個頭的問題,馮至先生說:不止你一個人想同時進行創作和研究👫🍁,但這是不可能的👨🍳👇🏽,因為,一個是形象思維多⇾,一個是邏輯思維多👨🏻🦽➡️,只能是有所側重。

二十世紀五六十年代,宗璞曾將霍桑的一篇童話譯成中文,故事講的是——

一個國王愛金子,魔法師使他能夠把任何碰到的東西都變成金子,他得到很多金子。但是災難也來了,因為他碰到的東西都變成了金子,食物到嘴裏也變成了金子。他親愛的小女兒,向他撲過來🏋🏻♀️,一下子也變成了金子🩰🧍🏻♂️。

宗璞很喜歡這篇作品,但譯成後卻不知放到哪裏去了💲。

又過了十幾年,那段時間,大家已經上班了🍓,可是沒事做。當時的領導安排宗璞和另外兩位同誌翻譯韓素音的《毛澤東傳》,他們完成了。

大概是《世界文學》復刊以後,宗璞翻譯了霍桑的小說《拉帕奇尼的女兒》🧕🏿,頗受好評🧙🏽。後來,有人向馮至建議,讓宗璞翻譯美國作家菲茨傑拉德的作品,但是她沒有做到🕠。再後來,宗璞只翻譯了英國女作家曼斯菲爾德和波溫的一些短篇作品。

宗璞的翻譯以及對外國文學作品的理解秉持怎樣的原則?她說,研究外國文學要時時關心中國文學,尤其是現在的創作📥。

宗璞和馮至先生也談過這個問題🧑🍼,馮先生同意她的觀點🏩。他說✊🏿,外國文學研究所註意到了這一點🈯️👯,這是一個自然的事實。

當時🤱🏿,外文所的諸多老一輩先生中,很多都曾經從事過創作。馮至先生在新詩和小說創作方面有著成功的經驗,他的小說《伍子胥》具有探索性👮🏽♂️,而且對中國古典文學的研究也造詣頗深🚞;卞之琳先生本身就是詩人🧑🏽⚕️,《十年詩草》篇幅不多👷🏿♂️,卻能流傳;楊絳先生的小說和戲劇也具有一定的影響。

“我記得楊絳先生有一個劇本叫《弄真成假》,臺上有一只貓,坐在一堆書上👨🏽💼,有人把它一提就放在椅子上了,我和弟弟都喜歡這個場面。我說🥒,我們的外國文學研究,應該帶有中國特色,不是應該有,應該是自然就有,並不是說研究外國文學的人必須也要創作,只是說要關心中國文學❤️🔥。”

宗璞認為,關於翻譯🧶,一般都要說到信💃🏽、達☠️、雅。當然,那也不是容易做到的。至於文學翻譯,應該是一種再創造,而且最好是適合原作風格的再創造🪵。讀者從翻譯中要感受到原作的全部是不可能的。文學是語言的藝術,讀者不能看到原作語言的美👨🌾,要靠翻譯的文字來代替🍂,使之感受到與原作相等的各方面的價值🟩,如《魯拜集》,原是波斯詩人奧瑪·海亞姆所作💄,愛德華·菲茨吉拉德卻把其翻譯成為不朽的英詩,這就是再創造。

(本文圖片均為資料圖片)

采訪手記

“我最想做的事情是周遊世界🧘♂️。可是如今我只能臥遊了!”88歲的宗璞說話間朗聲大笑,看不出絲毫倦意⛅️。她說,她想到河南唐河父親的紀念館去看看。

馮友蘭紀念館2011年就建成了🛀🏽,參觀的人很多,可宗璞卻一直沒有去過🏊🏼;世界上還有許多地方她都想去,比如桂林👱♂️,比如希臘……她笑著說,現在的自己只能夢遊世界了🧕。

實際上,宗璞2015年夏天有過一次中風🔷,2016年春天也因病剛剛出院不久🧘🏽♀️。為了防止身體再出問題而不能寫作,中風剛剛恢復些,她做的第一件事就是先把未竟小說的結尾寫好↪️。

近年來,宗璞的各種作品集源源不斷🥇。北京大學出版社推出了她的《風廬散記》,海豚出版社出版了她的童話。她在《關於琴譜的懸賞》《尋月記》《花的話》《總鰭魚的故事》等作品中🧑🏿🚀,細膩生動地為讀者展示著孩子們純潔天真的內心世界🐅。

“我自己很喜歡寫童話🧜♂️,寫的時候覺得自由🧤🙆🏽♂️,不為現實生活拘泥,全憑想象。”宗璞說。

“我這一生,一個求真🩴,一個求美↙️。”宗璞說,她希望歷史能夠真實,不要瞎編亂造;希望藝術創作能夠真的像個藝術品🏨,不是很粗糙的一堆。

曾經有人問宗璞🤽🏽♂️,為什麽寫小說?她說🙎🏿♂️,不寫對不起身邊凝固的歷史;為什麽寫散文🤽🏼?不寫對不起胸中的感受;為什麽寫童話👨🏻🦼🧏🏽♂️?不寫對不起腦子裏的夢;為什麽寫詩?不寫對不起耳邊歌唱的音符💂🏼。

現在聊以自慰的是,宗璞寫了自己想要寫的長篇小說。“看我和它誰先到終點吧。生命剩下的已經不多了。”她的語氣既風趣灑脫,又有些許悲涼。

少年時,宗璞讀過蘇東坡的一首《行香子》👸,最後一句是——

幾時歸去,做個閑人。

對一張琴、一壺酒、一席雲。

宗璞覺得這正是自己理想的生活狀態。可是,現實生活的紛擾,讓她永遠也過不上那樣的日子🍂。

現在的宗璞,自喻為“一只螞蟻”🥈,她的寫作則像螞蟻在爬,寫一天,病兩天。可是,如果不寫完,又很不甘心🔭。於是🧗🏼♀️🛒,每天臥床之余🚴🏼♀️⌚️,她仍會堅持一個小時坐在電腦前,繼續著自己緩慢的“爬行”。