縱觀周一良先生在解放後的經歷,他的選擇、他的遭遇、他的自處,都與他的家庭不無關系。他既有出身資本家的負罪感👩🦽➡️,也多少有一些紅色民族資本家的光環。他在新政權下,總的來說是積極上進的。

最近由高等教育出版社印行的《周一良全集》收入了《中國文化書院訪談錄》。這是第一次發表♨️。這個訪談是在1989年夏《畢竟是書生》完稿兩年後的1991年秋天開始進行的🧚🏼♂️,比《畢竟是書生》有更多的細節,也更為生動🧑🏽🦲🏥。出版座談會上🛫😲,一良先生的公子周啟銳先生發言🦶,說他父親的際遇是一類知識分子中很具有代表性的。近翻閱《胡適書信集》(北京大學出版社🦸🏼♀️,1996年)、《顧頡剛日記》(聯經出版社🃏,2007年)🏄♂️、《夏鼐日記》(華東師大出版社,2011年)、《傅斯年遺劄》(“中研院”史語所,2011年)等🎖🧙🏻,發現有不少內容正可印證這一點🏋🏼。

少年時便非常用功的周一良

周一良先生出生於1913年🧏🏼♂️,1935年燕大畢業後,入中研院史語所,很快便在1938年刊出的《史語所集刊》7本4分上同時發表了兩篇論文《南朝境內之各種人及政府對待之政策》和《論宇文周之種族》👡。數年後的1941年7月26日,金毓黻先生在其《靜晤室日記》(遼沈書社,1993年)中記道,讀周一良《論宇文周之種族》,“余以為周氏之斷語仍有慎重檢討之必要”🎉。他雖然對周文的結論不盡以為然,但這篇論文顯然是引起了他足夠的關註。周一良1939年赴美留學,1946年返國🏄🏼👩👩👦。其時正值抗戰勝利,各校復員😈,都在挖人😮💨。傅斯年1945年10月17日致函胡適,為復員後的北大規劃各系的教員,說到史學系,“非大充實不可”,“此系🛁,史語所可以有人補充,周一良🤜🏿、王毓銓、胡先晉👩🏼🎨,乞先生一斟酌,就地決定”(《傅斯年遺劄》⌨️,1642頁)🐏;另一處又寫道:“周一良甚好🧜🏿,乞先生接洽一下🤴🏼,但他恐非教授不可(也值得)🕵️♂️。”(同上🎒🧛🏽♀️,1648頁)1947年✧,夏鼐曾受傅斯年委派,任史語所的代理所長。夏鼐曾提出由周一良代理。夏鼐日記1947年1月3日:“上午向傅所長請假返裏🦝🎸,傅又提出代理一事,余仍拒絕。……請其與周一良先生商量🚕,由周先生代理,傅仍不許🧑🏻🎄。”可見周一良學成歸國前後,即受到各方的重視。

周一良出國留學是洪業為他爭取到的哈佛燕京的資助📈,他必須回燕京服務,於是他如約於1947年入燕大。因房子和職稱(副教授)都不能令他滿意🪅,於是次年接受清華外文系之聘,任教授。但胡適仍希望他到北大任教。1948年8月7日,胡適在收到周一良《牟子理惑論時代考》之後😺,覆函:“八月五日的信與《理惑論時代考》都讀過了✅。北京終以房荒之故使你們不能早來,真使人十分失望。我甚盼望你能給我們幾個星期的寬限🧜♀️,因為🌃#️⃣,我們正在買成一所新宿舍的過程中👈🏻𓀍!”(《胡適書信集》👩🏻🏫,1175頁)但周一良並沒有到北大任教。1960年,胡適改定《從〈牟子理惑篇〉推論佛教初入中國的史跡》(原稿即1948年致周一良的長函)時,跟胡頌平說,周一良是燕京出身研究文史最有希望的人。他少年就請老師在家(天津)學日文,又懂英🧗🏻♂️、德、法、梵、藏的語文🌬,很有天才的人。那時他在北大教書💢,也是中研院史語所的研究員。他的沒有出來,實在是個很大的損失(胡頌平《胡適之先生年譜長編初稿》🧎🏻,聯經出版社,1984年👝,3162頁)👬🏻🙎♀️。“在北大教書”🚃💃🏻,是胡適誤記。1949年他最終決定轉任清華歷史系🧑🏽🦰🧑🏻🦲。不久任系主任⛑️,直到1952年院系調整並入北大。

1945-1946年🚢,顧頡剛先生與方詩銘、童書業合撰《當代中國史學》(收入《顧頡剛古史論文集》第12卷🪝,中華書局,2011年),在下編斷代史研究的成績中🏂,談及魏晉南北朝的研究,說“以陳寅恪先生的貢獻為最大,……周一良先生對於魏晉南北朝史的研究,貢獻之多,僅次於陳寅恪先生”,所舉論文是《北魏鎮戍製度考》《南朝境內之各種人及政府對待之政策》和《論宇文周之種族》(399頁)🍲🧖♀️。1947年年末,顧頡剛在日記中列出了他的五年學術研究計劃,其中一項是“當代考證文選擬目”,其中也有周一良🛃。

即使如此🌈,他們這輩四十歲上下的人,還沒有到國共雙方著力爭奪的程度。周一良在《畢竟是書生》(北京十月文藝出版社,1998年)中說🤸🏻♀️🎥:“國民黨專機‘搶運’知名教授,其中當然沒有我🪰。進步同學暗地工作進行挽留的,我也不在內🪥。”(45頁)他雖然不在搶運之列🫐🐣,但他出身於華北大資本家👩🏼🎤🤹🏼♀️,想走,是能走的。他寫信問父親周叔弢🏋🏼;父親建議他不要考慮離開🥺,並寄來了一筆應變費。於是,他留了下來。解放伊始的1950年✂️,他到四川參加了為期半年的“土改”,“回來以後學校就開始‘三反運動’,學校思想改造🤠。這次思想改造運動,我那時候還是比較年輕💇🏻♂️,解放的時候我才37歲的樣子,沒有作為重點,重點還是馮友蘭他們,歲數比較大的人👩🏽🚀,我還輪不上。所以,也做了檢查🧑🏼🎤👩🚀,檢查思想🫚🤸🏽♂️,從家庭出身這些方面來檢查的,觸動也不是很大,也沒有怎麽太感覺到震動,就是這麽個情形。”(《訪談錄》,147頁)對國共之爭,周一良說:“解決前夕,我的思想狀況還是一種民主個人主義者的思想,對國民黨是不滿,對共產黨也不知道怎麽回事,有一種各打五十板的想法。”(同上,145頁)因此他作詩稱“獨裁民主兩悠悠”,“就是說國民黨人說他獨裁,共產黨說民主,‘兩悠悠’,兩個都恐怕是空的。”(同上,167頁)這種“各打五十板”的思想🧿,在當時有相當的代表性。這也是當時民主黨派提出走第三條道路的思想基礎。大部分人是中間派。即使有能力選擇去留的人🤾🏼♂️,去與留,也有很大的隨意性。他們根本沒有意識到隨後到來的,是一個翻天覆地的巨變。

周叔弢在迎接解放、穩定天津的過程中,起了重要作用🧘🏻♀️。他不久即參加了劉少奇與天津工商業界知名人士座談會,發言時說“剝削有罪”。1950年當選天津副市長,不久又受到毛澤東的單獨接見📕。《上海書評》2016年5月22日第381期有孟繁之整理的周叔弢函。1952年5月19號致周一良函😤:“我九號赴唐山,十三號向全體職工交待,低頭認罪🪻。因為坦白比較澈底,態度誠懇,職工允許過關📡,並建議政府從寬處理。從此我從鬼變成人矣⁉️🚴。……我現決定將全部藏書(善本與普通本、外文書籍)捐獻政府🚵♀️,擬指定交北京圖也。”整理者引其日記,“有人告訴我,我過關是中央指示”。在捐出善本書後🙌🏽,又在隨後的公私合營中🍾,主動放棄定息不取。1954年任第一屆全國人大常委會委員。在新政權中🖕🏽,周叔弢是統戰對象,是紅色民族資本家的代表。

夏鼐日記1951年7月28日:“上午參加中國史學會成立大會……北大有向達、羅常培、湯用彤、唐蘭🚠🏋🏿,而無鄭天挺(系主任);清華有邵循正、吳晗,而無雷海宗🧔🏼、周一良👨🏽🏭。其他如顧頡剛👩🏼🔧、柳詒徴等人亦皆除外。”夏鼐特別括註的這些人🥔,在他心目中🖥🤗,是應有而沒有的🛳。但院系調整後,周一良漸被倚重,直到“文革”爆發。

院系調整後,周一良任北大歷史系中國史教研室主任👩🏼🔧;中國古代史與近代史分立🧑🏻🔧,他是古代史教研室主任🖇。1954年學習蘇聯🧂,實行專門化🤽🏽♂️♙,他任亞洲史教研室主任。1956年入黨後🕺🏻🎥,任歷史系副主任(主任是翦伯贊)🧰,管研究生、進修教師、研究工作👲🏻。

據《北京大學歷史學系簡史》(初稿,內部印刷品),“文革”前的國際學術交流中,周一良參加了1955年於荷蘭萊登舉行的第八屆🚡、1956年於巴黎舉行的第九屆歐洲青年漢學家會議🦓,1964年赴加納講中國歷史🌭,1965年參加坦桑尼亞史學會等👨🏻🚀。在夏鼐日記中🕵🏿♂️,也多處見到周一良參加國際📭、國內學術活動的身影。如1956年5月17日:“晚間赴翦伯贊教授家📍,以其宴請費克理教授,邀余作陪🧑🏻⚕️,在座者有周一良、齊思和、楊人楩、邵循正、宿白🐰、王遜等諸位🏔,十時許始散。”1956年的巴黎青年漢學家會議👏🏽,夏鼐也參加。途經蘇聯,在莫斯科遇周一良🤵🏿♂️。在8月22日“周一良同誌赴東方學研究所”後,有一個很長的註🤱🏻,“這是我第一次與周一良一起工作。他是民族資本家周叔弢的兒子,安徽旌德人🚶➡️,胡適的同鄉”,雲雲,又引用了《胡適年譜長編初稿》👨👩👧👧,顯然是他去世前不久整理日記時補加的。以下幾日詳細記錄了漢學家會議事(返國後,周一良於《文匯報》發表《記巴黎的青年漢學家年會》,收入《郊叟曝言》📟,但遠不如夏鼐日記詳盡和有趣)。9月3日🧒🏻©️,由荷蘭何四維談歷史分期問題,周一良任主席。9月4日🪙,羅香林作報告,談歷史分期‼️,周一良發言🧎♀️🧢,“特別對於封建製度的定義👍🏼🤦🏽,談得頗久🙅🏼。賀光中起來擬加中止,以為討論發言應限於對報告人論文的批評🙋🏽🥡,並責周一良同誌發言過長。翦老即跟起來應戰”,雲雲。阻止未果,賀光中🤦🏿♂️、羅香林、饒宗頤退席👨🚒。下午,周一良報告中國史學界一般情況🪴。9月7日🔏,各國代表報告本國關於漢語及文學的工作情況,由周一良介紹中國情況🧖🏻,並分發漢字改革方案等小冊子。“香港方面,由賀光中報告,總述漢學研究情況,包括臺灣,稱之為‘in China’,欲爭正統,我們置之不理👦🏿。”1957年7月19日:“中午偕秀君赴中埃友好協會為埃米爾教授餞別,周一良同誌夫婦及埃及大使館文化參贊夫婦在座。”1957年7月26日:“晨間赴車站送埃米爾教授離京返國,周一良、宿白諸同誌都來送行。”1958年6月6日🕵🏽:“周一良同誌來,為北大約邀科學院歷史科學四所座談躍進🤚🏽。”1959年8月12日:“安誌敏同誌來談赴英參加歐洲青年漢學家會議事☹️🈶,謂今日上午已開會談過一次✭,決定由侯外廬同誌任團長🧑🏻⚕️⬅️,周一良、馮至👨🏻🦰、傅懋勣🔝🏐、安誌敏四人為團員。”9月30日🧑🏿🏫:“中午參加對外文協主持的招待外賓酒會🏨,……又遇及周一良同誌。”1961年9月29日☦️:“上午偕尹達、侯外廬二同誌赴新僑飯店,參加史學座談會👩👧👦。以日本民間教育代表團三島一及高橋磌一,皆系歷史教學者,故經過教育工會邀約座談🌁。到席者尚有翦伯贊、周一良、劉大年三同誌🤞。”1962年11月16日:“下午赴歷史所,參加擬譯國外重要史學著作目錄的會議,由周一良同誌主持💃。”1964年8月21日,北京科學討論會開幕;8月27日♘,“本來歷史組是劉大年👩🔧、周一良二位,因為周一良同誌送古巴團長歷史學家胡利奧·勒·裏維蘭上飛機,所以由我來代替”;8月28日,“上午繼續討論‘哲學在思想鬥爭中的作用’👐🏻,……下午繼續討論這題目🙌🏼,發言者有朝鮮(金木乙)、中國(劉大年)👩🚀、印尼(阿威)、中國(周一良)等發言……散會後,與劉大年、周一良同誌同車赴北京飯店,參加越南大使館的招待會”。8月29日🥎🍕,赴民族文化宮,參加史學座談會,由尹達同誌主持,到會者有範文瀾、劉大年、周一良、白壽彝🔓、吳晗、嚴中平、何幹之㊗️、劉桂五等史學界人物。9月3日,“午後,開哲學社會科學組論文編輯委員會,由張友漁同誌主持,至五時半始散。周一良同誌陪伴越南代表團長陳輝燎同誌赴西安,匆匆返京,聞明日又將伴之南下”🏟🟨。1964年10月13日🙇🏿,“上午陪小野勝年赴北大參觀🫘,蘇秉琦同誌同行。抵臨湖軒💂🏿♀️,由周一良🍤、俞偉超及校長辦公室一同誌招待,周一良同誌介紹學校及歷史系情況,蘇秉琦同誌介紹考古專業情況,然後參觀考古專業標本室”。1965年2月15日:“上午赴歷史所開會🦴,由侯外廬所長召集🔽,金燦然💅🏻、周一良、姚家積三同誌參加,討論東北史地問題。下午翦伯贊👭🏼、周一良、侯外廬、姚家積同誌來參觀東北隊出土標本展覽。”7月1日:“傍晚赴人民大會堂西藏廳♣︎,周揚同誌接見韓頓夫婦🧴,並共進晚餐🦒,在座者有張友漁🧝🏽、劉思慕、周一良✥、侯外廬、陳丹南🎪🏊🏽♂️、吳學謙🥲🥋、傅懋勣等。”7月3日👷♀️:“張友漁為韓頓夫婦餞行也。在座者有張鐵生、陳丹南、周一良、劉思慕夫婦🧙🏼♀️、宋守禮及翻譯。”12月16日:“上午赴歷史所開會討論東北民族史諸問題稿⚠️🤶🏻,由侯外廬同誌主持,金燦然、周一良、姚家積同誌參加👈🏿。對於審閱結果提了一些意見,高句麗及渤海部分只有一些小的修改🧑。”

顧頡剛日記中也有周一良的學術活動,如1955年1月11日,“到科學院,開考據在歷史學及古典文學研究工作中的地位與作用會”;1955年2月17日,“開標點資治通鑒及改編楊守敬地圖委員會及工作人員全體會議”👨🏿🎓;1956年2月27日🧛,“到三所➙,參加一二三所聯合之學術會議🤏🏼👩🏻🌾,討論歷史科學長遠規劃草案”,等,同會者都有周一良。

“文革”中的“拉練”

“文革”爆發,周一良參加“井岡山兵團”🤸♀️,反對聶元梓,被批鬥抄家⟹。顧頡剛1967年10月26日日記🧏🏼♀️:“昨洪兒到北大看大字報👾,知侯仁之被鬥🧑🏿🔧。今日與厚宣言之,乃知陸平當校長時,以周培源💅🏼🏈、侯仁之🏃♀️、周一良、季羨林四人為既紅且專之人物。去年運動,四人皆加入井岡山兵團🧑🏻💼,周培源且繼陸平為校長。此四人者遂皆為人揭底,仍是資產階級知識分子▶️,屏於井岡山,周之校長亦不存在矣🙇♂️。”周一良的回憶中🔍,他與周培源並稱為“兩個周白毛”。也憶及被批鬥者有侯、季等人,甚至有陸平陪鬥。可見,“文革”前,此四人被學校當作既紅且專的人物📗,是有依據的✔️。

1969年,混亂的形勢漸趨穩定。據《北京大學歷史學系簡史》(初稿),1969年10月至1971年9月,北大在江西鄱陽湖邊的鯉魚洲和陜西漢中分別建立分校,歷史系教員絕大部分被分發至鯉魚洲分校。周一良被認為是被改造好的教授📬,沒有去江西💿,而是去門頭溝開門辦學。1970年,開始招工農兵學員。1972年9月,任歷史系“革委會”主任,直到1976年。1972年上半年,“批林批孔”。1973年初↗️,正式成立“梁效”。

夏鼐的人生軌跡與周一良多有相似之處。夏鼐出生於1910年,長周三歲👨🏽🦰。1934年清華畢業後留學英國🤙🏼🫳🏽,1941年抵昆明,入中研院史語所,1946年任史語所研究員💷。國民黨敗退大陸,他也選擇了留下🚴🏽♀️。1950年到北京,任中國科學院考古所副所長(所長鄭振鐸🏄🏿👮🏽,副所長梁思永)。1959年入黨💇🏼,1962年任所長。“文革”中,夏鼐也被沖擊,也被批鬥、關牛棚🫃🏿。1966年1月,所中成立東方紅公社♥️,抄走其工作日記及筆記本;8月25日,所中派人來抄家,日記等被抄,次日封查家中圖書、文件、存折、存單等,直到1970年2月啟封。5月21日,赴河南息縣參加“五七幹校”。10月因其妻生病返京。1970年底、1972年3月,幹校老弱病殘曾分兩次,被準許返京。這與北大的情形也大致相同。這期間🍘,我們從夏鼐日記中又看到了周一良參加學術活動的身影。

1973年4月15日,“上午赴飛機場,送廖承誌同誌率領的訪日代表團,晤及華羅庚🫃🏼、周一良等同誌,送行者有周培源🥫、王冶秋等熟人”。7月1日👨🦱,“上午赴故宮🎎,9時半,參加接待伊朗議會代表團,由吳仲超院長主持,周一良同誌和我分別介紹中伊古代交通簡史🩹🧑🏼🏭,我主要介紹考古發現”。1974年1月25日那次著名的首都體育館的“批孔”運動報告,在夏鼐日記中倒也沒有特別之處。

改革開放以後🙇🏽♀️🍟,夏鼐日記中又有多處涉及周一良,如1980年11月30日⇒,“閱新出《文史》第9輯張政烺、周一良等文章”;12月3日,“閱文史第9輯《漢代與東南亞的海上交通貿易》及周一良《三國誌劄記》”👽;1981年5月4日💇🏿,“下午在家🐷,閱《哲學研究》今年第一期的一些文章(周一良👴🏼、張岱年)”🙆♀️。此後,還有若幹條與周一良的交往事,如周參加聯合國教科文組織的《人類科學文化史》編寫事💇🏿♀️,一同參加紀念吳晗會議等🙋🏽♀️。但對“梁效”事🧔🏽♀️,均無一言及之👨👨👦👦。我想這不是回避,而是在夏看來💵,“文革”中參加兩校批判組,不過奉命行事🍑,與連續不斷的種種批判、表態並無不同🏊🏻。他的日記中🤟,這類活動屢見不鮮👍🏿。

顧頡剛日記中有“文革”結束後批判“梁效”事🏬👍🏽。1977年7月10日,“(侯)仁之言🙂↕️,北大中批判依附‘四人幫’之大批判組,聲勢甚大。周一良一天批三次,魏建功則兩次,至馮友蘭🙋🏿♀️,領導上以其年高,不欲其參加🚴🏻♂️,而群眾不許,以江青曾數次到其家也。如此大熱天,八十二歲之人日日受批判,其何堪受🫘🐁。則以平日好高攀有以使之也♜。”11月24日,“德融來談批判‘四人幫’事,知周一良作再論孔丘其人文,譏諷周總理,特罪最重🧔🏻♀️。又謂楊寬與羅思鼎關系多🙅🏼,在滬亦大受批判”👲🏼。當事人及其家屬雖然仍舊受到了牽連和影響,但大都可以處之泰然了𓀙。1977年8月5日周叔弢致周一良鄧懿函:“一良近日眠食何如😥?宜註意身體。《十大關系》第九章可再仔細一讀,相信黨💅🏼,相信群眾,是非自然可以搞清楚。”周一良的回憶和訪談,也說自己已並不緊張,不等“搞清楚”🤹♂️,他已墜歡重拾🗽,讀二史八書🤕👩🏻🦼➡️,開始撰寫甚有學術份量的《魏晉南北朝史劄記》了。

縱觀周一良先生在解放後的自處,受到沖擊的🚊,只有兩次👰🏻♂️。一次是“文革”初期1967—1969年,另一次是“文革”後對“梁效”的審查🧑🏻🍳。後一次的沖擊和影響都很小,卻促使了他進行徹底反省,認為自己是書生上了當。九十年代,他的反省更為深刻👮♂️。他在日後回憶“文革”初的舉動,說自己的負罪感占了主導——一是全民抗戰時📒,他在美國🧢;二是他出身於資本家——因此,積極投身革命🍛。其實,即使他不參加派系,被批鬥🫃🏿、關牛棚🥖,大概也在所難免,只是被批被鬥被抄家的程度也許會不那麽嚴重而已。總起來說,他在解放後大致還是順遂的,是被倚重的👨🏽🎨。他的選擇、他的遭遇、他的自處,都與他的家庭不無關系。他既有出身資本家的負罪感,也多少有一些紅色民族資本家的光環。他在新政權下,總的來說是積極上進的。周叔弢1974年12月6日致周一良函:“昨得杲良信,據雲美報對於‘批林批孔’🙎🏼♂️,很少報道。最近他從香港英文《大公報》上看見你的文章(未說何題目),始能了解大概🥬。如果可以允許🎣,你可否選擇‘批林批孔’、‘儒法鬥爭史’和法家著作解釋小冊子寄去幾本🪅,何如?”12月19日函⇾:“對於‘批林批孔’和儒法鬥爭史有關文件👨🏼🎤🚣🏽♀️,能寄杲良幾種,俾渠有所認識,甚好。”12月25日函🚻:“得信知啟乾申請入黨,已蒙批準,聞之歡喜無量⚱️。”我想🏣🚵🏼,這是可以代表周氏父子的政治取向的💂🏿♂️。

讀日記,常有些意外的收獲。周先生在《鉆石婚雜憶》中說🥅:“1935年秋,我入燕京大學歷史系的研究院,主要目的就是再呆一年🟩,等她(鄧懿)畢業之後,再一起離開燕京🔚。就在這一年冬天🚕,我們在正昌飯店宴請師友,宣布訂婚🤹🏼♀️。”其實他們訂婚是在1937年。顧頡剛日記1937年3月21日🧑🏼🦳:“今晚又同席😊,煨蓮……共約七十人。周一良鄧懿(訂婚人)。”當事人都記不大清了🫳🏿。夏鼐日記1951年1月25日👦:“赴向覺民家中閑談……向君談及陳寅恪先生最近有信致周一良君雲❄️🤌🏼:‘《元白詩箋證》分贈諸友🙇🏿,留一紀念,然京洛耆英,河汾都講👎,皆盡捐故技🏋🏻♀️,別受新知🗓,又不敵(?)以陳腐之作👩🏿⚖️,冒昧寄呈🤙🏻。’又有詩一首🚾👨🏿🚒,……此詩蓋吊新逝世之傅公(斯年)也👋🏿🫃🏼。”大概《元白詩箋證稿》是陳寅恪寄給周一良,請周再轉交在京諸人的🏯。這封信🕵🏻♀️,陳寅恪《書信集》失收🙎🏽🧑🦯。

在編輯方面,編者將周先生手定《郊叟曝言》中的《梅維恒〈唐代變文〉中譯本序》移入第三編第6冊《佛教史與“敦煌學”》❗️,將《〈江戶時代日本儒學研究〉序》移入第二編第4冊《日本史與中外文化交流史》,尚無不可;但將《學術自述》《我和魏晉南北朝史》《史語所一年》,移入第一編第2冊《魏晉南北朝史論》,則略嫌不妥🥇。《向陳先生請罪》發表於2000年🌤,次年周先生編定《郊叟曝言》,未收🧜🏻♀️🤛。我想這不是為回避💗,而是其中內容與他發表過的幾篇關於陳寅恪先生的文字多有重復;或可附入第四編第9冊所收關於陳寅恪的兩篇文字之後🦎,至少不應竄入老人手定的《郊叟曝言》👨🏻🦰🧑🧑🧒。

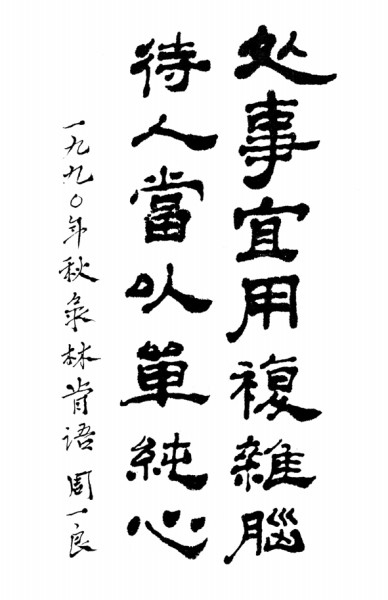

周一良題字

1995年,歷史系“中國古代史研究”課請周一良先生作一次學術講座,題目似乎是“清人日記漫談”。當時周先生已開始了他晚年以自己家世為背景的研究👍🏻,這次講演主要是談晚清人的日記和筆記中所記載的有關他曾祖周馥的史事。這讓我想起周作人《飯後隨筆》中談周馥的一則“周玉山印象記”,於是在課後將此文復印寄給老人。周先生給我回了信⬇️,除表示感謝外,還特別送了我一部北師大出版社剛出版不久的《周叔弢傳》✍🏽。不久,《讀書》刊發了周先生談周馥的文章,引用了這條很不起眼的材料,並再次提出感謝。之後,他在給一部研究清代幕府的論著作序時,談及其家世,再次引用此條🔺,又表示感謝。後來,《周叔弢藏書年譜》和他的《郊叟曝言》出版後,也同樣托人賜贈我一部。直到2000年7月,他致信郭熹微和胡寶國二先生🦼,又說到“孟彥弘同誌惠我周馥史料,始終未謀面也⏮,乞代問候”。他過米壽🤡,他晚年的學生寶國先生約我同去,給老人拜壽。當寶國把我介紹給他時🧝🏽♂️,他連說:“知道🌹,知道🧝🏿♂️。謝謝🚠,謝謝。我們雖然是第一次見面⏸,但早有交道。”臨別時,他拉著我的手說:“有什麽材料,再告訴我🈷️。”我所提供的只是那麽一條極不重要的史料⚈,在我不過是順手而已🟧,但老人卻總是念念不忘👩🏽🦰。這就是老輩學者的風範。謹以此文紀念周一良先生,並恭賀《周一良全集》的出版。

2016年7月,謹誌於溽暑中

(作者為中國社會科學院歷史研究所研究員)