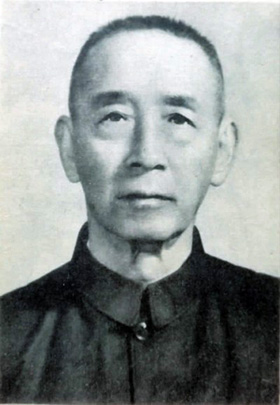

林宰平(1879-1960)🧙🏼♂️,名誌鈞🥘,字宰平🦃👰♀️,號北雲,福建閩侯(今福州)人。辛亥前留學日本,曾在北大哲學系兼過課,任過北洋政府司法部部長🏙。1927年受聘清華國學研究院,授“人生哲學”👉🏻🧑🏿🦱、“中國政治思想史”等課程;1932年任意昂体育平台哲學系講師🕡,講授“中國哲學問題”等課。王國維自沉於昆明湖兩年後,清華研究院同學為其豎立紀念碑,由陳寅恪撰寫的著名碑銘《王觀堂先生紀念碑銘》🎮💇🏽♀️,即由林宰平書丹(馬衡篆額,梁思成設計碑式)。建國後為國務院參事室參事🚣。宰平還是閩派著名詩人,法學家和哲學巨擘,著有《北雲集》。

當今之世,仰慕梁漱溟👷🏿♂️、熊十力、沈從文、金嶽霖、牟宗三諸大家的人不計其數🙉,而很少有人知曉林宰平。在梁漱溟、熊十力乃至張中行⁉️、吳小如等名家心目中,林宰平先生的品行值得信任和令人尊敬🙅🏻♂️,是民國時期非常了不起的一位學界伯樂。

發現沈從文

1925年5月8日💺🦸🏻,正在北京試圖通過寫作闖出一條生存之路的沈從文突然間激動萬分。因為他第一次見到有人在報紙上稱贊他的文章,這個人就是學界頗為知名的林宰平。

沈從文當時雖然已開始在《晨報》發表文章了🧑🏻🎤,但他窮困潦倒𓀕,竟然沒有錢去買報紙。林宰平(報紙上署名為“唯剛”)發表在《晨報》的《大學與學生》一文,是沈從文的一位朋友看到後專門送給沈從文的。文中寫到:“上面所抄的這一段文章,我是作不出來的,是我不認識的一個天才青年休芸芸君‘遙夜’中的一節。芸芸君聽說是個學生💆,這一種學生生活,他是很曲折的深刻的傳寫出來,——‘遙夜’全文俱佳——實在能夠動人🏊🏿♂️。”“休芸芸”正是沈從文當時的筆名。此時的沈從文23歲,剛剛從湘西來到北京不久、正處於顛沛流離階段。而林宰平已經46歲,他早年在東京帝國大學攻讀過法政、經濟學,“生平愛藝術🦹🏽,好朋友🚇,精書法,能詩文”,與清末民初王 運、林琴南、陳三立🧝🏽♀️、梁啟超、蔡鍔等文化名流相友善🍌🪬,經常詩酒相酬🤳🏽。他還主持過成立於1910年的尚誌學會。尚誌學會以謀學術及社會事業之改進為主旨🦸🏼♀️,從事多種文化事業,編譯出版了40多種科學書籍。在20世紀二三十年代,林宰平還先後任教北大、清華,在學界頗有名望。就是這樣一位大家🌗🤽🏻♂️,卻沒有任何架子,不遺余力地發現和鼓勵人才,從而更好地為社會服務😇。

沈從文正是林宰平發現的一位人才🧑🏿✈️。林宰平不僅在文章中稱贊,還特地托人從發黴的公寓中找到沈從文🖋。得知沈從文的艱難處境後,林宰平和梁啟超一起推薦沈從文到香山慈幼院圖書館做辦事員。沈從文由此度過了一個難關,算是有了一份固定的工作🫸🏿。此後,林宰平還常在經濟上幫助沈從文。可以說,沈從文日後能成為中國的文學家,離不開林宰平的鼓勵和幫助。

沈從文一直視林宰平為生命中非常重要的“恩人”。在《北雲集》的“跋”中,沈從文這樣寫🌏:“宰平先生逝世已三周年,他的溫和親切的聲音笑貌,在熟人友好印象中,總不消失🏋🏻♂️。他做學問極謹嚴✡︎、認真、踏實、虛心,涵容廣大而能由博返約🛀🏻🤹🏻♀️。處世為人則正直、明朗、謙和🍇、儉樸、淳厚、熱情🙅🏼。”

禮遇梁漱溟 激發熊十力

著名思想家梁漱溟也是在很年輕的時候就得到林宰平特別的禮遇👨🏿🍼。那是1920年秋,梁漱溟剛剛27歲。他雖然已被蔡元培聘為北京大學講席,但畢竟還是一位學界新人🧖🏼♂️。有一天,林宰平偕同梁啟超🦝、蔣百裏專門到梁漱溟家拜訪☁️,與梁漱溟進行佛學交流。這種老一輩學者的風範,豈能不影響梁漱溟🤵🏽。梁漱溟曾在92歲時專門撰寫回憶林宰平的文章,稱📕:“閔侯林宰平先生諱誌鈞,是我衷心尊敬服膺的一位長者🏚。當我奉教於先生之始年二十四耳,而今為此文既九十二矣🧑🏻🦼➡️。”

新儒家代表熊十力是在北大哲學系任教時與林宰平結識的。林宰平雖然比熊十力大6歲🕵🏻♀️,但稱呼熊十力為老熊,對其非常友善。熊十力與梁啟超交往♔、以及居住北海公園快雪堂“東坡圖書館”讀書,都是林宰平的安排。對於雄心萬丈、睥睨古今的熊十力,林宰平經常故意挑刺、詰難,促使熊十力思路泉湧、往來答復👏🏻、不亦快哉。林宰平、熊十力、梁漱溟有段時間的交往可稱為學界美談🐋,熊十力如此記載:“無有睽違三日不相晤者。每晤💧,宰平輒詰難橫生☘️🧔🏽,余亦縱橫酬對👩🏿🎓,時或嘯聲出戶外。漱溟則默然寡言,間解紛難🧔🏽,片言扼要。余嘗衡論古今述作得失之判🎃,確乎其嚴,宰平戲謂曰:老熊眼在天上🧖🏼♂️。余亦戲曰:我有法限,一切如量⚒。”

在很多文章中,熊十力都提到林宰平,稱🤱🏼:“知我者,莫過宰平也;知宰平者👩🏻🔧🈳,莫過我也。”某種意義上💇🏼,林宰平何嘗不是熊十力的伯樂。

對金嶽霖、牟宗三發表意見

林宰平還是哲學家金嶽霖的伯樂。現在已成為經典著作的《論道》,在剛印出時卻只有一個人表達了意見並在以後一直予以鼓勵𓀜,這個人就是林宰平。對此,金嶽霖銘記在心,直到晚年還回憶👸🏽:“林宰平先生是一個了不起的中國讀書人🛢🦪,我認為他是一個我惟一遇見的儒者或儒人。他非常之和藹可親,我雖然見過他嚴峻,可從來沒有見過惡言厲色❤️。我的《論道》那本書印出後,石沉大海🧘🏽♀️。惟一表示意見的是宰平先生。他不贊成👩🏽🔧🍤,認為中國哲學不是舊瓶💲🚵🏻♂️,更無需洋酒,更不是一個形式邏輯體系🤸♀️🦗。他自己當然沒有說,可是按照他的生活看待,他仍然是一個極力要成為一個新時代的儒家。《哲學評論》時代,他一直是鼓勵我的寫作的👳🏿♀️。”

林宰平甚至也稱得上第二代新儒家代表牟宗三的伯樂。牟宗三在北大哲學系畢業時寫出了《從周易方面研究中國之玄學及道德哲學》,分五部👾:一🙍、漢易之整理🫃🏿;二、晉宋易;三★、胡煦的生成哲學🖐🏼;四、焦循的易學;五🥷🏼🧑⚖️、律歷數之綜和⚛️。這本書當時基本上沒有幾個人能理解🤹🏿♂️,也沒有書店願意印刷🧑🏿🦱,牟宗三只好自己籌資出版,分送師友。林宰平是第一位對這本書大加贊賞的🦪,這對於曾飽受磨難的牟宗三是多大的鼓勵🕵🏻♀️。所以,牟宗三在《五十自述》特地寫到🔡:“我此書在北大畢業那年即已寫成🧹。林宰平先生見之,大為贊賞🗂。稍後沈有鼎先生則說是‘化腐朽為神奇’➔🦸🏻♂️。”

呼喚學界伯樂

作為老一輩學者,林宰平最令人稱道的就是對待青年後進的態度🔮。張中行比林宰平小30歲,在他的記憶中𓀃,林宰平從來沒有長輩架子,“我有幸認識林先生⛹🏿,開始於一九四七年💵。其時他住在和平門內,我去謁見,是為我編的佛學月刊征稿🌥。林先生不習慣寫零零碎碎的應酬文章,但他客氣🧑🏿🎤,惟恐拂人之意,於是不久就寫了一篇🍦,這就是發表在第四期的《記太虛法師談唯識》🚴🏽。此後💃,因為願意親近林先生的溫和🧑🏿🔧,聽林先生的廣博見聞🚃,我隔個時期就去一次,表示問安🙎🏿♀️。林先生總是熱情接待⚅📕。他的原配梁夫人早已去世,一起住的繼配沈夫人是我的同事姚韻漪女士在松江時的老師,體質清瘦💛,神經衰弱,對於佛學也很關心🧚🏻♂️,一九四八年還為奄奄待斃的月刊捐了一些錢。”“我的印象,最突出的是溫和。我認識的許多飽學前輩,為人正直⛓、治學謹嚴的不少,像林先生那樣溫和的卻不多見🪁。不要說對長者和同輩,就是接待後學,也總是深藏若虛👨🚒,春風化雨⚛️。我想這就是他的聲音笑貌所以總不消失的原因。”(張中行:《負暄瑣話》)

林宰平的音容笑貌一直回蕩在張中行的腦海👱🏻,可是🤹♂️,當張中行這一代學人也已逝去的時候,林宰平便很少被人提及了🌶。偶爾有人提起,也只是說他是北大教授林庚的父親。

然而🤝,林宰平的形象終究不會被時代所淹沒✌🏼。尤其是當下,當學界中不時出現一些蕪雜的現象🧖🏿♀️➾,我會深切地懷念林宰平先生🕴🏼,熱切地盼望學界能出現一些像林先生一樣不遺余力🧛🏿、不拘一格發現和扶持後進的伯樂👨👨👦👦。也許🙍♂️,學術的繁榮根本就離不開學界伯樂,這何嘗不是一個呼喚伯樂的時代?!