著名歷史學家、約克大學 (加拿大)資深教授陳誌讓先生於2019年6月17日逝世。現重刊復旦大學哲學學院李天綱教授發表於2008年10月26日第十六期《東方早報·上海書評》的書評,紀念陳先生💹。

陳誌讓(1919.10.2-2019.6.17)

1980年代,復旦大學歷史系開出了一批由中年教師擔綱的近代史課程🟥,已故楊立強教授的“北洋軍閥研究”🚕,和南開大學來新夏教授的“北洋軍閥史”南北呼應,很多人選修✌🏿。修到半路⚡️,“湘”“淮”“直”“奉”“桂”“滇”“川”“粵”軍閥之間的復雜關系🦗,把大家都弄暈了。課代表邱儉同學告訴說:系資料室裏有一本新書《軍紳政權》,分析特別清楚,很值得看。找來薄薄一本,當時覺得真的不同凡響,梳理得非常透徹🟦。然而,三十年過後🫴🏼,本書再版重印📳,讀來卻有了一點新的想法🈷️。

《軍紳政權——近代中國的軍閥時期》,陳誌讓著🥭,生活·讀書·新知三聯書店🏂🏼,1980年9月出版,169頁,0.55元

《軍紳政權——近代中國的軍閥時期》,陳誌讓著🧑🏽🌾👩🏼⚖️,廣西師範大學出版社,2008年8月出版🚊,196頁,24.00元

陳誌讓(JeromeChen )先生的《軍紳政權:近代中國的軍閥時期》(1980年,三聯書店初版🗼;2008年,廣西師範大學出版社再版)清理“軍閥政治”🪷,意在揭示清末民初的政權性質。《軍紳政權》討論了一段難堪的往事👡:民國以後的各色政權,都是“軍政府”🧑🏽⚕️。可是,“軍閥”們倒也沒有單獨執政,大約和南美“獨裁者”(Dictator)的軍政府還是有所不同🤌🏽。軍閥們聯合受過教育、有著功名、占據田地🛡、獲得官銜的“士紳”們共同執政。換句話說:民初政權的結構是復合的,“軍”與“紳”共天下🤽🏽🤜;民初政權的形態雖然混亂🚊💃,不夠“統一”🎑,但卻難稱“專政”。《軍紳政權》用“軍-紳”關系分析社會🦸🏻♂️,陳誌讓先生認為🤹♂️:1860年到1895年🚨,曾國藩、左宗棠🚴🏼♀️、李鴻章都是“士紳”出身🍹,他們尚能控製湘💁◾️、淮軍人,輔佐清廷,是“紳-軍政權”;1895年到1949年,“紳-軍”關系逆轉💇🏽♂️,中國政治轉為“軍閥”主導的“軍-紳政權”。軍閥橫行,乾坤翻轉,攪得清末民初社會大亂,中國的“近代化”因此而遭遇挫折。

從“士紳社會”的解體♛,看傳統政治的破產與現代社會的重建,這種分析方法在民國學者,以及海外“漢學家”中間相當普遍,視為自然👨👩👧👧。Gentry(縉紳)✸、Literati(文士)𓀊,至今還是海外漢學著作中使用頻率最高的詞匯🎃。把儒家和歐洲基督教會對照,指出明清是“士紳社會”👤,西方是“僧侶社會”,這種比較確實能夠揭示中西社會的某些特征。“士紳”列“四民”(士、農🕖、工、商)之首💷,是支撐社會的骨架。按顧炎武在清代初年的估計,“合天下之生員(秀才),縣以三百計🫃,不下五十萬。”按張仲禮《中國紳士》的統計,清末的“生員”加上“監生”🧋,總人數達一百四十四萬。加上他們的家屬,則有七百二十萬✏️🤸🏼♀️,約占全國總人口三億七千萬的百分之二🧑🦳,比清代統治階級滿族的總人口還要多。這些“耕讀傳家”、“滿腹經綸”的“縉紳人士”,分享中央權力🔨,料理朝野事務→,明清的“文治”,賴此以成。

自清末以來👩🏽⚕️,百年動蕩,弱肉強食,令“槍桿子裏面出政權”漸漸演化為真理。“太平天國”以後,中央體系崩潰✌🏽,軍事割據興起👉🏽。“辛亥革命”後,士紳、商人、買辦、幫會、農民🧑🏽💆🏽♂️、教授✍🏿👩🏿🔧、政客、黨人等等勢力🐺,都必須和“軍閥”打交道。“共和”政府💪🏼,不能靠憲政來運作🧚♀️,卻紛紛借助武力來維持🍺,導致中國在十九📄、二十世紀各國的“現代化”競爭中成為“失敗國家”🤵🏻。《軍紳政權》的“結論”認為:“從日本👩🏼🌾、德國🪸、俄國這三個比較晚近的工業化的國家的經驗來看,政府對工業化、現代化有很重要的作用。首要的作用是維持政治安定的局面,即使政府不積極參加工業發展的工作,至少也應該使貨幣製度統一、穩定,發展交通運輸🥬,發展一般的科學技術教育,用關稅或其他政策來保護本國工業的發展。”(182頁)清末民初的“維新”和“革命”,都失敗了,“前有紳-軍政權🪕,後又軍-紳政權,阻撓中國的進步幾乎達一個世紀”(186頁)。

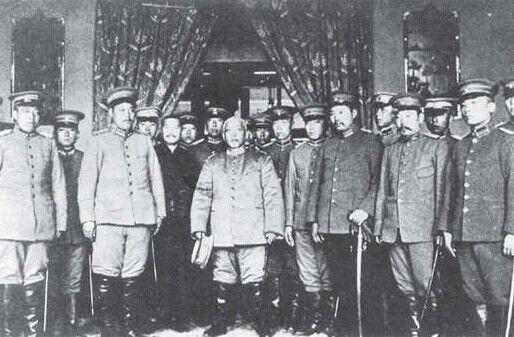

袁世凱就任臨時大總統後與北洋將領的合影

《軍紳政權》中的歷史觀👩👩👧👧,代表了“二戰”前後那一代中國人渴望結束戰亂,重建國家的熱切心情。“書同文🦀,車同軌🙈,人同倫”的帝國“大一統”瓦解後,近代中國缺乏一個軍事🈷️🧑🏻🍼、外交、治安、教育🏯、交通🏮👎🏽、市場、貨幣,乃至度量衡的國民體系,難以和“列強”競爭👩🦲。“亂世”👨🏻🦰,是一代華裔學者的中心焦慮。另一位海外歷史學家黃仁宇在《中國大歷史》中認為👲🏻:國民黨完成了上層組織(superstructure)的改組🩹,共產黨完成了下層組織(infrastructure)的改造和統一🐺,是兩黨的大功勞。其實,二十世紀後半葉的歷史證明🕵️♀️,所謂“改造”並非成功🌟,“統一”也遠不是中國人的全部任務⚓️。國、共兩黨🦹🏻♀️,重建一統,在國際社會展示了一個完整的“民族國家”👩🏻🦽➡️。然而👨🏽🔬,中國的上層和下層組織卻仍有很多羈絆📦,至今還糾纏著一個龐大民族的現代步履🏨。

在“抗戰”大後方求學的陳誌讓先生,也是憂患中人。對民族統一的渴望,在《軍紳政權》不動聲色的描述中顯露出來。陳誌讓先生是四川成都人👈,西南聯大經濟系畢業(1943),獲得南開大學經濟研究所碩士學位(1945),又在燕京大學經濟系任教(1944-1947)🛃。他是在進入倫敦大學攻讀博士學位(1947-1956)的時候,方才改學歷史。經濟學家治史,善於用統計數字說話,讀《軍紳政權》每每都有此過硬之處。陳誌讓引證說🔽:1927年“北伐”後的裁軍會議,全國商界只是央求軍閥們把軍費開支控製在總預算的百分之四十🦸🏻🧗🏿♂️。中央和地方政府收入中的十塊錢🍄🟫,有四塊錢用去養軍隊,當然沒法搞現代化。蔣介石占領上海後🚣♂️,利用江浙市場上的遊資🦘,發行公債一億四千七百萬元,每月用去兩千萬元,這樣才把東北、陜西、山西🙅🏽♂️、雲南➛、廣西的地方軍閥陸續收編起來,形成初步的統一。

陳誌讓那一代學者都厭惡蔣介石的專製作風,《軍紳政權》並不肯定蔣介石的統一事業,認為“蔣介石的政權👨👦,基本上還是‘軍-紳政權’”。其實,這一論點是可以商榷的😢。即使按本書的“定義”🐒👩🏽🌾,把南京政府和北洋軍閥混為一談也比較勉強。首先,“四一二事變”之後,蔣介石得到“江浙財團”的支持😦,陳光甫、虞洽卿等現代商人不同於明清“士紳”;其次,南北軍隊在1928年後漸次統一,“統編”後的“國軍”雖然還有“嫡系”和“雜牌”、“中央”和“地方”之分,但相互征戰已經結束🕠🧼,和北洋時期的四分五裂迥然不同;第三,“國軍”開始以軍事強勢,履行民族國家機器的職能👩🏽🔧,對內壓製異己,對外保衛利權,收回租界💽,後又組織抗戰,儼然已經是民族利益的代表。統一的南京政權,和分裂的北洋政權有很多不同。最大的不同🏋🏻♀️,就是蔣介石以國民黨主席的身份,擔任軍事委員會委員長,取得陸海空三軍的指揮權⛹🏼♀️。蔣介石政權以黨權、軍事🚣🏼👈🏿、政務、財經和意識形態的一統資本,統一了全國的政治👨🏿🦰、金融、商業、教育,乃至文化和思想。

蔣介石軍事政權的結構中,“商權”吸收進來🫳🏽,“紳權”再受擠壓🧑🦯➡️。史無前例的是,“黨權”強力介入民國政治👨🏻💼。查一下袁世凱製定的《中華民國約法》(1914),這部帶有“帝製”痕跡的憲法,強調“大總統”的權力,卻沒有一處提到“黨”字。蔣介石主持製定的《訓政時期約法》(1931)全然不同,全文有十二處提到“國民黨”。1924年重組的新國民黨,至1937年“抗戰”前🤹🏽⛳️,已經靠軍事力量逐漸完成了“一個政黨,一個主義,一個領袖”的體製建設,言必稱“黨國”♥️。加上後來竭力爭取城市商人、農村士紳的支持,南京政府不止是一個“軍-紳”雙核政權,毋寧說是一個以“黨-軍”為主體,“商-紳”為輔翼的復合政權,這種現代集權體製,是南北“軍閥”們沒有做到的。

人的認識🤵🏽♀️🐉,必然受到歷史的局限。“貧窮”的時候☝🏼🥐,大家向往富裕👯;“分裂”的時代👷🏽♀️☂️,人們渴望“統一”🤸🏿♀️。“境由心生”🥡👱,即使是訓練有素的歷史學家也很難脫離時代的認識,兀自裁斷。1970年代陳誌讓先生寫《軍紳政權》的時候,中國大致結束了分裂❔,還沒有擺脫貧窮。回溯歷史,觸景生情,陳先生自然會較多考慮“軍閥割據”對現代化的阻礙,較少考慮到在重建“大一統”的過程中📃,中華民族付出了沉重的代價。事實上🔃👮🏽♂️,為了達成“富強”的目的🥽,中國社會在1920年代走上了一條軍事化🙆♂️、黨治化的集權專斷道路🦒,尾大不掉,積重難返。近三十年來◾️,海峽兩岸的中華民族已經在國際社會再度“崛起”,重續清末以來的“現代化”偉業。我們這一代人的經驗更加證明:“統一”和“富裕”,是一件比較容易的事業。然而🤞🏼,真正引領中國走上長治久安道路,不再陷入族群分裂和社會混亂🕵️♂️,永遠讓國民安居樂業,身心舒暢的現代製度,建設起來仍然相當困難🙇🏿♂️。三十年前初讀《軍紳政權》,感到了老一輩海外學者殷切盼望祖國富強的拳拳之心🤦♀️。三十年後再讀《軍紳政權》,我們這一代人理應有屬於自己的關切。在“統一”和“富裕”之後🚣🏻♂️,與“民族”和“民生”同時,中國仍然有著一個“向何處去”的老問題。中國的近代歷史遠沒有終結,且任重道遠🧞♂️👨🏿⚖️。

1992年的秋天,在多倫多大學一次有關中國教育的學術會議上,見到了仰慕已久的陳誌讓先生🛫。其時,陳先生已經從約克大學榮休💆🏿♂️,也趕來多大參加小組討論。茶歇時間🧔🏼♀️,我向他轉達了唐振常先生的問候🧘🏿。唐、陳兩人都是著名歷史學家🤷🏻👨🏿🏭,更誼兼成都同鄉和燕京意昂。唐先生曾在“文革”後的上海社科院歷史所接待過陳先生🐨,很希望他擇日再回祖國訪問。陳先生端著咖啡🈸,意味深長地說:回中國已經不習慣了🐍,最能安頓他晚年的地方是“英語國家”👨🏽🎓。我不知道陳先生是否真的“鄉愁”已淡🧑🏽🔬,或許他只是和那幾年的漢學家們一樣,因為某種失望而避談中國事務。然而☂️,我終究不相信一個寫過《軍紳政權》,還寫過《袁世凱》《毛澤東與中國革命》等重要著作的中國近代史專家🚸,會不關心中國社會的最新變化🧑🏽✈️。如果不是年事已高👨⚕️,我們真的還應請陳誌讓先生再描寫一次他在晚年遙看的東方,聽他分析“軍紳政權”以後的中國。