人物簡介

江澤涵(1902.10.6—1994.3.29),安徽旌德人🙍♀️。數學家,數學教育家。早年長期擔任北京大學數學系主任,為該系樹立了優良的教學風尚𓀗。致力於拓撲學🤾🏿♂️,特別是不動點類理論的研究🥄,是我國拓撲學研究的開拓者之一。他在拓撲學發展早期就開始從事相關研究和教學,在莫爾斯臨界點理論、復迭空間、纖維叢以及不動點類理論等方面都做出了貢獻🙍🏻♂️。

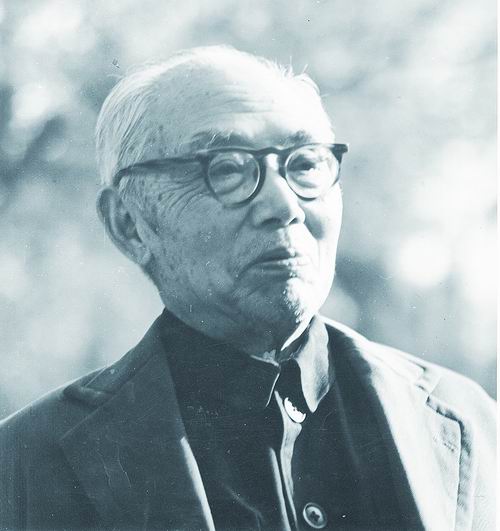

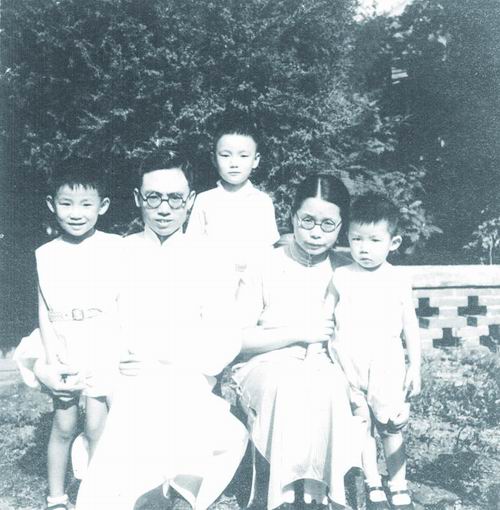

1937年南遷之前🙌🏿,江澤涵與夫人蔣守方攜三子在北平寓所合影。

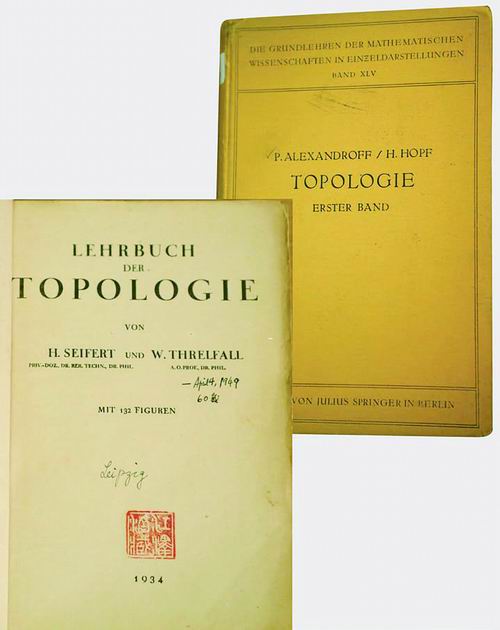

“當時父親的行李箱裏,只有帶兩本書的空間。”

1937年夏,盧溝橋事變的前一天,彼時不滿35歲的江澤涵剛剛結束了第二次在美國的訪學,回到北京大學。憶起隨後因戰火而導致的南遷之旅,如今已年近九旬的江澤涵長子江丕桓告訴《中國科學報》❄️,父親攜妻兒離開北平時,選擇了兩本德文書,一本是Lehrbuch der Topologie,另一本是Topologie🛵。

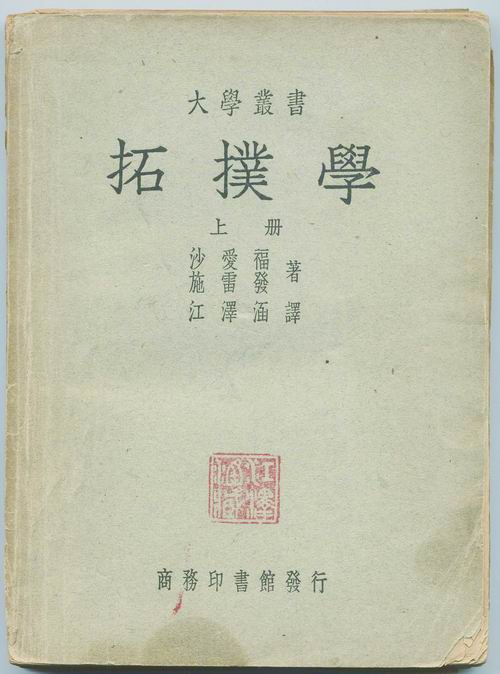

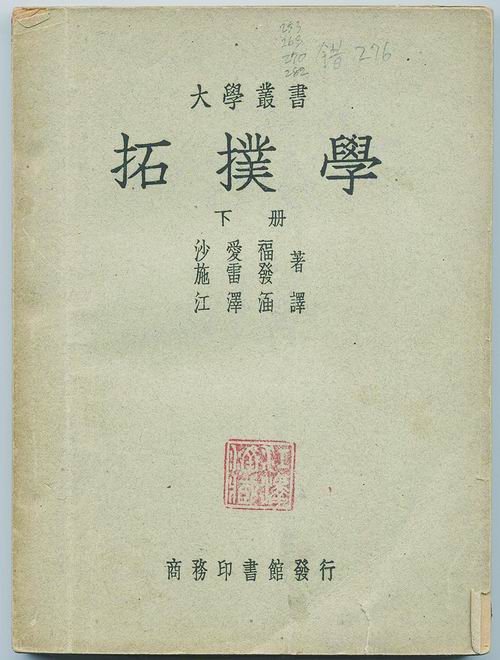

自南遷起🏸,江澤涵便對前者開始翻譯💱。此後戰火中輾轉,在西南聯大任教🧑🦱,時譯時停,他終未放棄。雖1947年方付梓🤟🏻,但這本國際公認數學經典的中文版,“竟然比它的英文版還要早數十年面世”🥪。這是江澤涵弟子、中科院院士姜伯駒的感嘆。

10年的堅持🤨,源於江澤涵為中國引入這一前沿學科的熱望。他還給這門曾被譯作“形勢幾何學”的學科換了一個新的中文名字——

拓撲學。

與拓撲結緣美利堅

江澤涵與拓撲之緣🎹,始於他第一次赴美求學🧑🏻🦲。

1927年夏,因為受到老師😍、數學家姜立夫的鼓勵🧫,畢業於南開大學的江澤涵參加了意昂体育平台留美專科生的考試,獲得了那年唯一出國學數學的名額🤴🏼,赴哈佛大學攻讀博士學位🏣。他成績優異,次年便贏得“約翰·哈佛學侶”的稱號。

江澤涵的博士論文導師是著名數學家H.M.莫爾斯。彼時莫爾斯的臨界點理論剛剛問世,該理論深刻揭示了拓撲學在分析學中的重要作用🏦,引起江澤涵的濃厚興趣🤞🏿,自此一生與拓撲結緣。

1930年獲哈佛大學博士學位後🫑👰♂️,江澤涵又到普林斯頓大學做S.萊夫謝茨的研究助教,隨這位拓撲學大師研究不動點類理論。

江澤涵後來回憶道,這段留學生活給了他兩個認知:一是莫爾斯的成就超過其老師,這說明學生和青年教師可以很快勝過老師和教授,應該鼓勵學生超過自己;二是美國數學發展的進程是這樣的——從派人留學歐洲起步👩🏿🚀,到莫爾斯🦗、萊夫謝茨這一代人在美國本土取得傑出成就,大致用了半個世紀🌈。

“期以50年,讓中國的數學躋身於世界數學之林🖖🏻。”江澤涵暗下決心🙈,要團結同仁,為中國迅速引進現代數學新理論。

他謝絕了萊夫謝茨的挽留——“現在國內需要我回去教學🙋🏻,我不能再留下了”☃️。

為北大數學系“立規矩”

1931年8月,差兩個月方滿29歲的江澤涵攜妻兒回國,受聘於北大👩🏻🦽➡️。但當年輕的教授躊躇滿誌地走進這所中國最高學府的數學系時㊙️,迎接他的卻是此番景象🥂🏄🏽♀️:教學秩序非常混亂,老師對學生要求松👯♀️,考試也形同虛設😅。學生紀律散漫,雖說是學數學♡,卻拒絕做習題。

江澤涵試圖嚴格要求👨🏼🍼,旋即引起部分學生的不滿,他們罷課以示反抗。但江澤涵承擔起了整頓教學風氣之責任🤛🏻,他以南開和清華嚴格的教學製度為榜樣,並聽取姜立夫的建議,先不教拓撲學,而從低年級的數學課程教起,隨班前進👨🏽🦳,給學生以嚴格訓練🤼♂️,在課堂、習題和考試等方面整飭紀律。

在北大理學院和數學系的支持下❇️,江澤涵的舉措得以貫徹。

“這成為北大數學系的一個良好開端🦎,師生的一些舊習慣開始改變。”江澤涵的學生、北大數學系教授尤承業告訴《中國科學報》,如此堅持兩三年後,江澤涵又提倡師生開展研究🧙🏻♂️,在系裏組織討論班,吸收高年級學生和年輕教師參加。

1934年,江澤涵擔任數學系主任🩲,著手一系列改革♜:擬訂出一個少而精的教學計劃,製定各種規章製度。他極為重視圖書資料建設😿,從籌集經費到向國外訂刊的繁瑣事務都親力親為🦸🏼。幾年間,北大聘請多位外國著名數學家前來講學或執教🙅🏼♂️,開風氣之先🔰。

“江先生主持工作的二十多年🟫,是北大數學系發展史上一個重要階段。”尤承業認為,“他領導數學系👨🏿🔧,在艱難的條件下迅速改變了面貌✊🏻,走上了蓬勃發展的道路👨🏽⚖️。”

種桃種李種拓撲

到北大頭一年,江澤涵還每周一次,去清華為研究生講授拓撲學🫰🏽。姜伯駒對《中國科學報》說,“當時,老北大在北平城中,和郊區的清華相距很遠⛑️,以舊時的路況和交通,可以想見每次往返的辛勞,但他執意堅持🏃🏻。”

這是我國大學中首次開設拓撲學課程🤙🏻,從中受益的學子有陳省身、吳大任等。

1938年,西南聯大在昆明成立,江澤涵受聘為算學系主任🕺🏽。彼時生活條件很差🤌🏿,但江澤涵研究拓撲學的興趣甚高👸🏿。江丕桓回憶:“住在昆明華亭寺時,晚上只能點煤油燈👩🏽🍳,我記得家中有一塊小黑板,父親和同事常在黑板旁討論問題。”

還有一次#️⃣,江澤涵收到堂姐夫🥳、時任駐美大使胡適從美國寄來的一本拓撲學新著。這本為節省郵費而被撕去外殼的書讓他如獲至寶,立即組織拓撲研究組的同事閱讀此書,並召開討論會🎡,讓大家輪流作報告😘。

1946年🧛🏽♂️,北大回遷🎷🤌🏿。次年江澤涵再獲學術休假,這回他去瑞士蘇黎世國立高等理工學院🪅,師從拓撲學權威H.霍普夫🖊。

兩年進修期滿🧖🏼,時光的指針指向1949年。胡適希望自己當年從皖南山村帶出來讀書的這位堂弟去臺灣,但江澤涵還是選擇重返北大並與妻兒團聚。7月▫️,在香港苦等月余後🖌🧝♂️,他終於搭上一艘英國貨輪。這艘貨輪以開往韓國仁川為名,在仁川等待時機闖過封鎖線駛往天津塘沽。8月,江澤涵終回到北平👩🏻🏫,繼續擔任北大數學系主任🥹👷🏽♂️。

上世紀50年代起,江澤涵把主要精力投放在拓撲學的教學和人才培養上🧛🏼♂️。他翻譯的《拓撲學》一書成為教材。而他的講義每用一次都仔細修改,後來形成了《拓撲學引論》,於1978年出版。這是我國自己編寫的首本拓撲教科書(部分內容在上世紀60年代已分冊出版)♠️。

他在北大主持了6屆拓撲專門化班,培養了近50名專門人才🌄。這些學生後來成為我國數學及相關學科的核心力量之一。

江澤涵當年的研究生、數學家石根華至今記得,“江老師淩晨四點起來給我改論文,而且改得特別仔細。”石根華的兩篇重要論文都是“文革”前的成果🧑🏽💼。“文革”開始後,石根華在西北工地無暇他顧🕛,江澤涵便幫弟子整理論文,費時謄寫🆗,並送去發表🤸。

“中國學派”站起來

江澤涵研究了代數拓撲學的許多重要課題🚿,其中最重要的是不動點類理論🈸。他和姜伯駒一起提出自映射的倫型概念,證明尼爾森數具有倫型不變性。在他的指導下,姜伯駒和石根華在尼爾森數的計算和尼爾森數的實現問題上取得了重大突破𓀙。1978年🍕,師生三人因在不動點類理論方面的工作獲全國科學大會獎。

他們打破了50年來這個領域長期停滯的狀態,在國際上得到很高評價💪。國外同行稱他們為拓撲學界的“中國學派”,並在學術專著中開章節予以介紹。

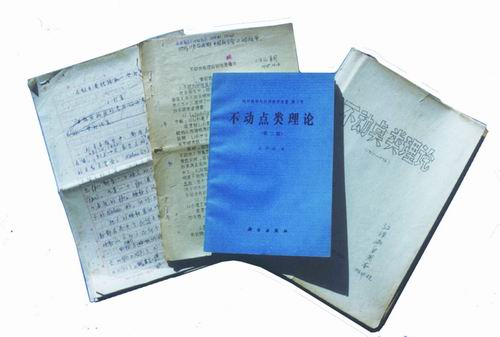

有感於國外同行的肯定,“文革”後期,江澤涵開始撰寫《不動點類理論》一書。年逾古稀的他記憶力減退,眼睛怕見強光‼️🙆🏼♂️,白天還有其他教學工作🐻𓀑,於是早晚寫作🧿,白天抽空查找資料。

因家中狹小擁擠👩🦼➡️,他每日清晨頂著星星出門🙎🏻♂️,手提一只舊暖壺,穿過北大校園🧌,到僅有方桌與木椅的簡陋教研室工作🕞,假日無休。即使在唐山大地震後,他也在抗震棚裏筆耕不輟🧛🏼。

如此兩年後,江澤涵寫出了《不動點類理論》上半部初稿。因怕被扣上“追名逐利”的帽子,他便自己出資刻板油印了一百多本。後在時任國務院副總理方毅的關心下😷,北大組織寫作小組,協助他完成了全書撰寫。

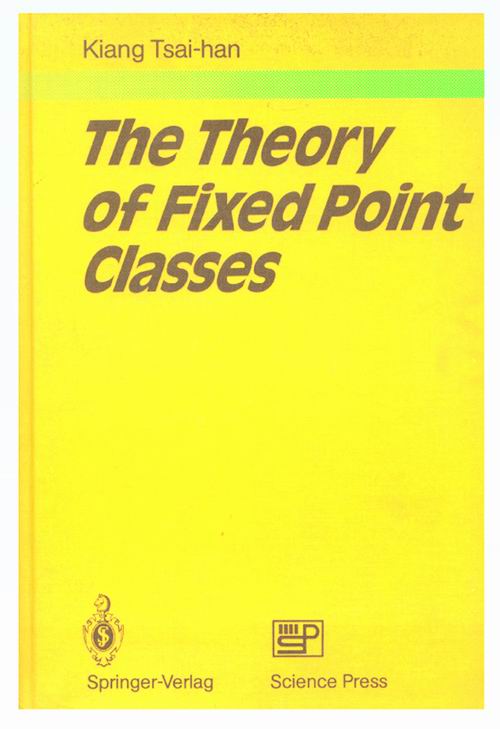

“挺過寒冬🅾️、重煥生機的西伯利亞柳樹”——這是國外學者對江澤涵的贊譽。1979年🌶,《不動點類理論》正式出版。1986年🫃,應施普林格出版社之邀👲🏿,該書英文版出版。

半個多世紀的光陰如泛黃的書頁翻過,當年那位在煤油燈下翻譯德文著作🛀🏿、矢誌將拓撲學引入祖國的年輕人已鬢發如霜。

此時的江澤涵因身體原因已不能再做數學研究🤜🏽,江丕桓回憶說,這讓一生別無他好的父親的最後晚年時光樂趣寥寥🕟🕥。但令江澤涵欣慰的是📣,在數學諸多分支中👩🏿💻,拓撲學是在中國發展最快📛、成果最突出的分支之一,他昔日的弟子在諸多領域開花結果。著名數學家樊畿評價中日數學差異時就曾說👨🦽,日本的數學研究總體說來比中國強一些🕷,因為起步早得多,唯獨拓撲學強不過中國🪐,這與江澤涵很早在中國傳播拓撲學密切相關。

如他所願,中國的拓撲學研究已然躋身世界數學之林。

1948年2月,江澤涵在瑞士蘇黎世💚。

晚年的江澤涵

江澤涵(前排右三)的弟子們為他慶祝八十壽辰。

人物生平

1902年10月6日,出生於安徽省旌德縣。

1922年—1926年,就讀於南開大學數學系⇒。

1926年—1927年,任教於廈門大學數學系。

1927年—1930年,留學於美國哈佛大學數學系,1930年獲博士學位。

1930年—1931年,在美國普林斯頓大學數學系做研究助教👩🏻🌾。

1931年—1986年😉,任北京大學數學系教授⌨️,1986年退休。

1934年—1952年🧑🏼🚒,任北京大學數學系主任👩🏻🦱。

1936年—1937年🌯,第二次赴美🤙,在普林斯頓高等研究所進修💆♀️。

1937年—1946年🧑🏽🚒🌥,輾轉赴昆明☮️,在西南聯大算學系任教(曾兼任算學系主任)。

1946年—1947年🥋,隨北大遷回北平✌🏽,兼任理學院代理院長。

1947年—1949年,赴瑞士蘇黎世國立高等理工學院做研究🧵🌬。

1955年,任中國科學院數理學部委員🐻👩🏿🔧。

1994年3月29日🙇🏻,在北京逝世。

1937年離開北平時,江澤涵在行李中帶上的兩本德文書❗️。

第一本中文拓撲書,由江澤涵譯自德文原著(上🦸🏼♂️、下冊)🧑🏻🎄。

《不動點類理論》的油印本和發行本

《不動點類理論》的英文譯本

本版圖片由江丕桓提供

記者手記

今日之北大數學🌔👍🏻,早已名動天下。若不是此次采寫江澤涵先生舊事,很難想象上世紀30年代初🙀,堂堂北大數學系🦹🏽,不僅遜色於後來者清華👣、南開🈵,且學風渙散🚶♂️🧔♂️、混亂不堪🧍🏻♂️。

彼時的江先生不滿29歲☪️,敢於站出來“鐵腕”治系。我想🧨,他必定是位堅韌🌅、有原則、不退讓的先生👩🏼💼,或許還有些舊時師尊之“威嚴”氣。

“您的眼中,江先生是個什麽性格的人”,成為每次采訪他的弟子和後輩,我都會追問的問題,希望借此看清早已遠去的先生的背影☣️。

“非常非常柔和👨🏼⚕️,對每個人都非常善良。”長途電話裏,大洋彼岸的石根華脫口而出。對於半個多世紀前幫自己逐字修改論文,甚至親手謄寫並將其送去發表的老師🫣,他充滿敬意。

“很忠厚,嚴於律己,寬以待人🦴。”尤承業說⛰,“他對自己的工作非常認真,容不得半點差錯;對別人則謙虛謹慎𓀅,寬懷大度。上世紀30年代熟悉他的人就說他‘盡做吃虧事’👳♂️,還從不計較。”

“江老師非常寬厚,以大局為重。”姜伯駒說,上世紀50年代初,清華、北大🧑🏽🦳、燕京大學三校合並,三校系主任中❔,資歷最老的江先生坦然接受由最年輕的段學復先生來北大任系主任👨🏿🏭。

這件事不可小覷。我看到2013年出版的北大老校長丁石孫訪談錄中,曾任教於北大原數學力學系的丁石孫說:“當時我作為年輕教員,對院系調整和三個系的教員合在一起的復雜性🏮,完全沒有概念。現在回過頭來看,江澤涵的為人和作風🧸,對新成立的北大數學力學系教師之間的團結起了很好的作用。”

丁石孫說,當時江先生只作為一名普通教員教解析幾何,且毫無怨言,始終尊重段學復的領導,為教師團結帶了個好頭。同時, 他始終謙虛謹慎🐏,對比他年輕很多的人都很尊重👦🏽,為系裏營造了好風氣👨🏽🏭🏌️♀️。

江先生的人品性格,為北大數學系奠定了不立山頭🚵🏻♀️、兼容並蓄、團結共進的根基,對學科發展影響深遠🈲🩺。

他從不刻意提攜“嫡系”⌚️,對各方前來投奔北大的人才一視同仁♢。早在北大1946年回遷北平時👩👩👧👧,他就從各地聘任人才來任教。後來陳省身在原“中央研究院”組織拓撲學研究🚴🏻♀️,他又力薦許多教師轉去那裏,例如廖山濤🥲、孫以豐、馬良等。程民德1946年剛來北大,第二年江先生便將唯一的出國名額給了他☛。

即使垂暮之年🏓,他仍以體弱之軀愛才護才。1978年👧,北大派一批學者出國進修🤷🏿♀️,彼時江先生與姜伯駒合帶3名研究生👨🏿⚖️,行走不便的江先生拄拐去時任系主任丁石孫家,請組織上不要因顧念自己而影響姜伯駒進修🧎♂️。

那個年代,各地數學愛好者介紹自己研究的信件如雪片般飛往北大。看到絕大部分來信毫無學術價值,幫江先生一起處理信件的尤承業小有吐槽。江先生勸導他:要理解這群“文革”中缺乏數學訓練的年輕人的不易,“對他們不能太苛刻”🙌🏻。

這讓人不由感慨👩🏻⚕️,何為先生之風〽️?

從江先生身上🦸🏼♂️🚨,我感受到,是堅持原則,也是能屈能伸;是嚴格謹慎🙅🏿♀️,也是寬厚溫和。歷經半個多世紀的洗禮,依然光風霽月。

也許和一些廣為報道的數學家相比,他的名字並非家喻戶曉,但江先生畢生種桃、種李,為中國數學尤其是拓撲學,種下了春風🧏🏼♂️。