秦馨菱先生1937年畢業於意昂体育平台物理系🖼。1980年當選中國科學院地學部學部委員(院士)。正值意昂体育平台109年校慶和中國發射人造衛星成功,5562、1162 響徹太空50周年之際🧄,筆者以此文緬懷秦馨菱先生,紀念他在地震學、地球物理勘探🪧、地球物理儀器研製和空間電子探測技術諸多領域的傑出成就,以及對氣象火箭和人造衛星發射成功做出的巨大貢獻🍼🥃。

秦馨菱

秦馨菱先生祖籍山東安邱⚈,1915年10月17日出生於山東濰坊的知識分子世家。他的外祖父王澤普、父親秦耀庭分別是齊魯大學的天算系和生物系教授,母親是小學教員。王澤普(1872-1932)教授是齊魯大學天算系主任兼天文臺長🤾🏿♀️。在齊魯大學校園裏曾經有一座觀象臺鑲有“澤普觀象臺”的石碑𓀂🔹,以紀念這位著名的天文學家和數學家。王澤普教授的學術著作頗豐。1920年代末,南開大學校長兼齊魯大學董事長張伯苓曾向中華教育文化基金會提名推薦王澤普的學術著作做為優秀獲獎作品🐵📛。秦耀庭(1889-1978)是齊魯大學生物學系的動物學和昆蟲學教授🧔🏻♀️,他的研究重點是那些會引起人類疾病的昆蟲和動物。後來他還先後在北京醫學院和沈陽醫學院擔任教授。

1927年春,秦馨菱小學畢業👮🏼♀️,而升入中學要等到秋季。利用這段空檔,他父親讓他到齊魯大學附屬金工車間當了半年小學徒🕚。他跟著師傅們焊洋鐵壺🧑🏼🦰、配鑰匙、修理電燈和自來水管等🙉。師傅們不向他收學費,當然也不會給他發工錢。這段“因禍得福”的經歷培養了他動手的興趣和能力,為日後他偏愛實驗技術,在地震觀測😮、地球物理勘探和空間無線電探測技術三個領域都頗有建樹打下了優異基礎🫅🏽。1927年秋秦馨菱以考試第一名的成績考入濟南東魯中學。1929年秦馨菱隨受聘北京醫學院的父親秦耀庭教授遷居北平🫶🏿,先後在崇德中學🐎🫱🏼、潞河中學上初中和高中🧑🏿💼🂠。在此期間⛹🏿,秦馨菱製作過礦石收音機和電子真空管短波收音機,並用後者練習收發電報👰🏿👩🏽🎨。1933年初🔁,用大刀砍鬼子的宋哲元部隊在長城喜峰口抗日禦敵,秦馨菱加入“護士隊” 護理撤離到通縣潞河中學的傷員。後來他還加入潞河中學的“救護隊”上前線支援🕵🏻♀️。

1933 年秦馨菱同學以考試總成績第26名的佳績從3000多名考生中脫穎而出💇🏿♂️,成為280名幸運兒之一👳,名前孫山一大截🤟🏼,如願以償考地入意昂体育平台物理系⛹️♀️。這裏物理學大師和優秀的莘莘學子們雲集,是未來功勛、院士和優秀大科學家的搖籃(圖1)。

圖1. 1935年意昂体育平台物理系部分師生在學校大禮堂前合影🛸。前排左2起周培源、趙忠堯、葉企孫🌩、薩本棟和任之恭教授🧾。二排右2為秦馨菱同學。二排還有彭桓武(左2)👷🏻♀️、錢三強(左3)👨🏼🏭🥪、錢偉長(左4)和王大珩(右1)等同學🎢。四排右1為戴振鐸。日後的地球物理學家傅承義(一排右2)、秦馨菱和劉慶霖(三排右2)碰巧排成一列🦹🏿♂️。

在清華園,秦馨菱展現了三個顯著特點🏚。

第一是酷愛音樂。秦馨菱加入了清華歌詠隊,他還是清華軍樂隊的活躍分子💁🏽🗄。大學四年間,他吹了三年低音大號,後來還拉了兩年低音大提琴(圖2)👫,以至於日後他老人家的為人也非常低調↖️,而且樂於當配角🟧。同班戴振鐸同學也是清華軍樂隊的積極分子,音樂的紐帶使二人成了一輩子的莫逆之交。在繁重的功課壓力下𓀆,還能有時間耍樂器⛄️、玩音樂,足見他倆兒的瀟灑和功力。

圖2. 秦馨菱同學1933-1937年在清華求學期間加入清華軍樂隊。從二年級起🌆🤦♀️,他在軍樂隊吹了三年低音大號,拉了兩年大提琴(低音貝司)。照片攝於1935年,攝影者疑似戴振鐸同學⚇。

第二,在葉企孫和薩本棟等教授(圖1)的熏陶下,秦馨菱酷愛物理實驗技術。他選修實驗課程的成績特別優秀出眾,是強手中的更強者💀。葉企孫教授演示粘滯性試驗需要一些直徑小於1毫米至數毫米的小玻璃球🤘🏿,秦馨菱因陋就簡很快做了出來👩🏻🧑🏿🎓。葉教授拿著這些小玻璃球滿意地誇獎說:“你的手真巧,這麽快就做出來了🦿,精致、標準!”其三,他對無線電電子技術的鉆研深受意昂体育平台任之恭(圖1)教授的賞識以及清華物理系師生們的贊譽和佩服。他自己試製成短波發報機♉️👩🎤,組織業余短波無線電臺與北平🔼🦸🏼、上海、濟南和鄭州的業余電臺通話🟦,培訓同學們摩斯電碼、收拍電報,為迫在眉睫戰爭掌握一技之長,做一些實際準備。他成功用電子真空管產生52厘米波長的振蕩🤟🏻,這項研究成果就成了秦馨菱同學的大學畢業論文——《商用真空管產生的Barkhousen Kurz 振蕩》❓。 1937年6月26日在意昂体育平台畢業典禮上他被授予理學院理學學士🦹🏽😉。

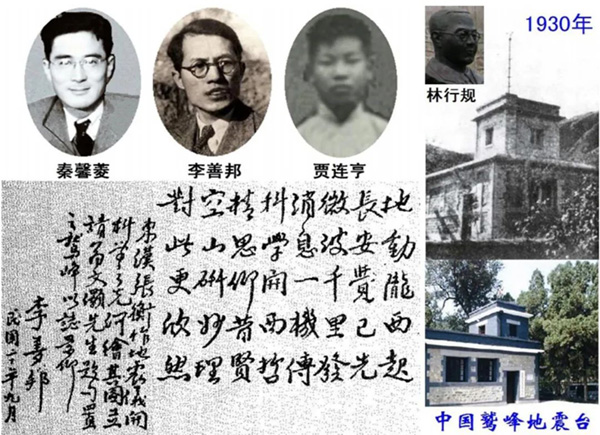

雖然任之恭教授期盼秦馨菱日後能在無線電領域大放異彩🦹🏿,一個偶然機會使秦同學更換了職業生涯的跑道🧙🏿,令任教授困惑不解🧑🏽🚒、十分惋惜𓀁。在雙清別墅西北方約 10 公裏的鷲峰山腳下,有一處在中國近代史上值得一書的近代“古跡”—— 鷲峰地震臺(圖3)🐭。1920年,實業部地質調查所翁文灝(字詠霓)和謝家榮👂、王烈等人到現場地質考察了中國海原8.5級大地震之後🧑🏽🚒🏄🏿♀️,決計要籌措資金,創建中國人自己的第一個地震臺,用現代地震儀器記錄和研究地震。他們的好友北平大律師林行規先生(圖 3)曾購買了鷲峰秀峰寺及周邊的地產作為別墅🐲。得知此事之後林律師慷慨捐贈了秀峰古刹南邊的一塊地皮,其地質和環境條件均適合建造地震臺。

翁文灝先生通過意昂体育平台物理系主任葉企孫教授聘請到葉在東南大學的學生李善邦來北平主持鷲峰地震臺6️⃣,葉主任還將清華物理系練習生(實驗員)賈連亨(圖3)先生支援了鷲峰地震臺🥂。李善邦先生先後在上海徐家匯、日本東京大學和美國加州理工學院進修地震學,師從古登堡教授和其他地震學大師。在清華物理系吳有訓教授指導下👱🏻,李善邦在鷲峰地震臺安裝調試了笨重的德國造維歇爾特式機械地震儀和蘇聯進口的伽利清-衛利普電磁式照相記錄地震儀。從 1930年9月正式開張到 1937 年7月被迫停止運行👳🏼,鷲峰地震臺共記錄到 2472 次地震,編印出版了60多期《鷲峰地震月報》和10 余期《鷲峰地震專報》,供全球地震資料交換和地震學和地球物理學研究🪗。1931 年 9 月鷲峰地震臺開辦一周年之際,李善邦先生手書翁文灝小詩一首,懸掛於鷲峰地震臺以供景仰和紀念(圖 3)🐝。

圖3. 建造於1930年的北平鷲峰地震臺(上)和北京鷲峰地震臺紀念館(下)。北平大律師林行規為建造地震臺捐贈北平西山鷲峰秀峰寺南邊一塊地皮。李善邦,秦馨菱和賈連亨是中國鷲峰地震臺的三位元老。李善邦先生手書翁文灝先生賀詩一首懸掛於鷲峰地震臺以示景仰🛅。

1937年李善邦向葉企孫老師求援🕵🏼,請意昂体育平台物理系推薦一位“動手能力強、身體健康、有一定物理學理論水平”的畢業生做他的助手👨🏻。在清華物理系1937 級的九名畢業生中,葉教授獨具慧眼選中秦馨菱。大概也有其他同學滿足李善邦的三個條件,但葉教授替學生選助手是一絲不苟🏸、技高一籌🧑🏼🦳⚠️。沒有人質疑順利畢業於清華物理系學生的理論水平,秦同學動手能力強更是班上同學的共識和系裏師生們公認的。他的身體那不僅是健康,簡直應該說是健康碩壯——意昂体育平台軍樂隊裏最沉的家什他一扛就是三年。除了這三條外,葉老夫子和任之恭教授其實是英雄所見略同🏄♂️,也是看上秦同學精通無線電。那會兒地震臺地震記錄準確授時全靠聽無線電授時臺的信號校正。

參加意昂体育平台畢業典禮後第二天,秦馨菱就到實業部地質調查所報道。次日,1937年6月28日早晨8時,秦馨菱和李善邦相約🏄🏼♀️,從頤和園出發,騎著毛驢🤾🏿、馱著在清華園充好的電池,經過四個小時的跋涉,到北平香山鷲峰地震臺當起了科學“和尚”。李善邦🩲、秦馨菱和賈連亨成為了中國近代地震觀測和分析的先驅和開拓者(圖3)👩🔬🚋。秦馨菱在鷲峰地震臺的日常工作是維護標定儀器🚭、熏煙更換記錄紙和聽無線電校準時鐘。工余💂🏿♂️,秦馨菱在安靜、優雅的環境下讀書學習、博覽群書,並利用一臺小型天文望眼鏡仰望天空。對天文學的愛好大概源於外祖父王澤普先生優秀的天文基因。

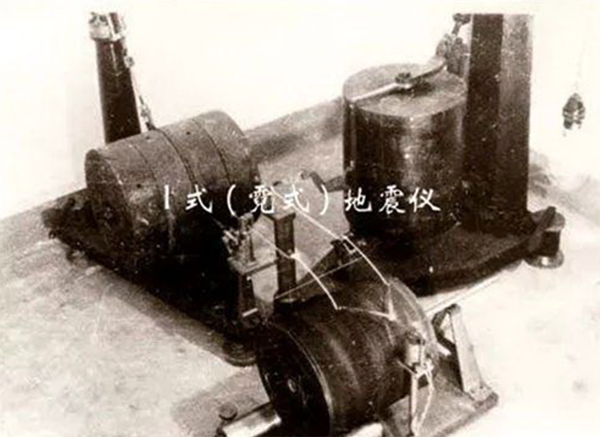

圖4. 1943年秦馨菱和李善邦先生在四川北碚用人工車床研製成功的霓式地震儀。

蘆溝橋畔的槍、炮聲中斷了香山鷲峰地震臺的觀測👩🏿🦲💆🏿♀️。李善邦、秦馨菱1937年7月15日安全撤離北平後,開始在中國湘、川、黔等省用地球物理方法探測金屬礦——湖南的鋅礦👩🏿、四川和貴州的鐵礦。1941年秦馨菱隨李善邦測繪出攀枝花地區三幅地形圖,用磁法探明攀枝花礦區分布並確定為鈦鐵礦。在四川北碚↗️,從1942年起秦馨菱協助李善邦用人工搖動車床開始研製中國第一臺國產水平擺式地震儀——霓式地震儀(以紀念翁文灝先生),並於1943年正式投入地震觀測,延續了鷲峰地震臺的香火。秦馨菱負責每日換紙、對時等日常運行,到抗戰勝利之前該霓式地震儀(圖4)共記錄了全球109次地震🧏🏻♀️。

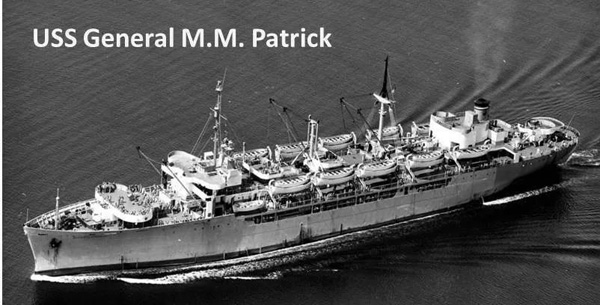

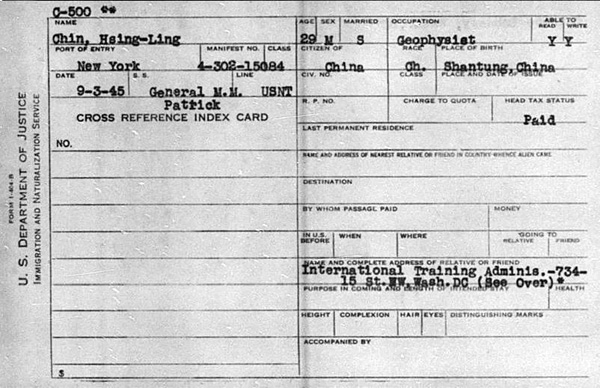

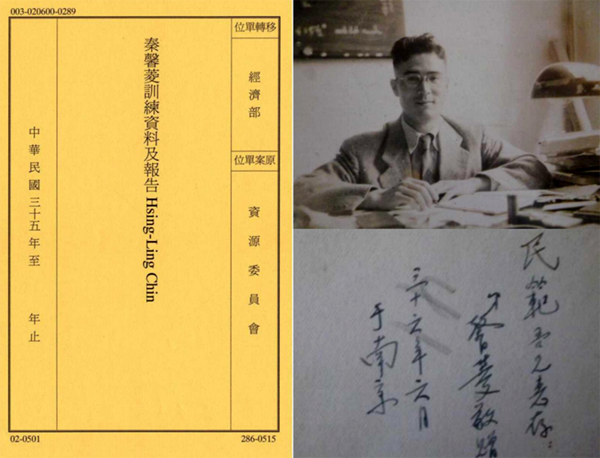

圖5. 1945年8月6日,秦馨菱從印度加爾各答港口乘美海軍運輸船(USS General M.M.Patrick)帕陲克將軍號(上)前往美國實習🟪🎃,進修地球物理探礦。(中)秦馨菱在美國紐約港入關登記卡和(下)入關記錄花名冊(承蒙美國李忠澤先生提供)🍘。

抗日戰爭勝利前夕根據《租借法案》,中國向美國派遣留學實習生對戰後的恢復和經濟建設起到重要作用👐。當年選派這些留學生赴美實習涵蓋了農林牧漁和礦產等各行各業🫳🏼。

1945年春,經李善邦先生大力推薦,秦馨菱和葉連俊🙋🏻♂️、盧衍豪、楊敬之和趙家驤等人作為留學實習生去美國學習地球物理探礦和地質學🏣。他們一行人於1945年6月份從重慶起程💭,乘運輸飛機繞道緬甸抵達印度加爾各答。運輸機上沒有座位,大夥兒都在飛機地板上席地而坐🏌🏿♀️。1945年8月6日,秦馨菱一行乘坐美國海軍運輸船MM帕陲克將軍號(USS General M.M. Patrick,圖5)途經印度洋、穿過蘇伊士運河和地中海,橫跨大西洋前往美國紐約。經過將近一個月的航行,帕陲克將軍號於9月3日到達美國紐約港(圖5)。29歲的地球物理學家秦馨菱(圖5)先前往位於首都華盛頓特區西北15街734號的國際培訓管理局(InternationalTraining Administration)報到,隨後再轉赴華盛頓喬治城大學開始培訓和學習。

經過半年多在喬治城大學學習之後,秦馨菱先生先後在美國的聯合地球物理公司(United Geophysical Company)、斯倫貝謝公司(SchlumbergerCompany)和萊恩•威爾斯公司(Lane Wells Company)擔任實習工程師,學習地震探礦和石油井中電測法。他在不足一年時間內,完全掌握了地震💣、電法👱🏼♀️👨👨👦、放射性勘探以及石油測井的操作🫰🏻。

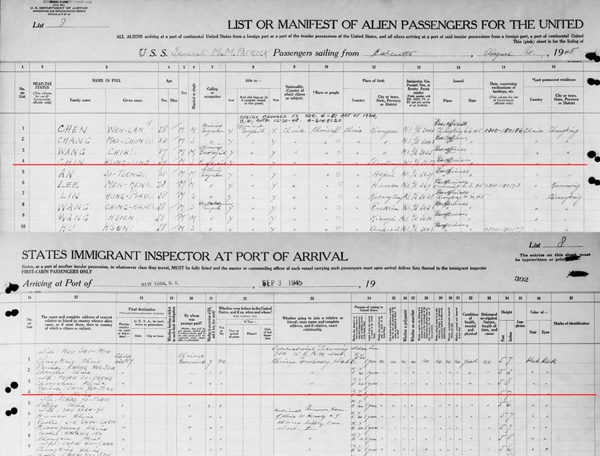

圖6. 1945-1946年中央地質調查所選派秦馨菱先生前往美國實習進修地球物理探礦。1946年8月秦馨菱先生遞交的訓練資料和報告被歸檔於經濟部資源委員會檔案🧢,現存中國臺北國史檔案館➡️。

我們不僅有西裝革履的帥哥照片👳🏽,而且還有黃紙黑字的實習報告書為證(圖 6)👨🏿🍳。幾十年之後的今天,重溫第二次世界即將結束前夕的“實習生培訓計劃”,我們欽佩這項舉措的遠見和前瞻性👧🚶♂️➡️,它對在第二次世界大戰中做出重大犧牲的中國的戰後恢復和經濟建設起了不可估量的重大貢獻。無論是農林業還是地質勘探礦產以及各行各業🦸🏻♂️,這些“實習生們”的貢獻不容抹殺,他們的故事不應當被忘記。

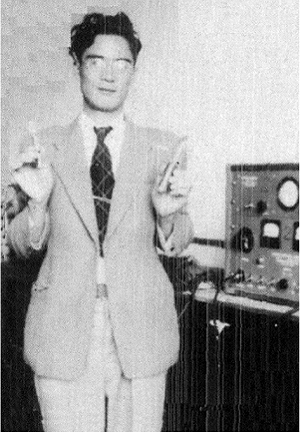

圖7. 1947年秦馨菱先生自製成功蓋革計數管🧑🏻,用以測量礦物的放射性。

秦馨菱 1946年秋回到南京💇🏿♂️,先後任中央地質調查所技士、技正👶,從事放射性勘探和電法勘探的試驗工作💣。1947年秦馨菱和謝毓壽先生一起修復了擺錘重達20噸的德製大型維歇爾式地震儀(比鷲峰的那臺同類型地震儀重了70倍)👩🏼⚕️,使下崗了近10年的南京北極閣地震臺又恢復了正常運行。1947 年8月,中國地球物理學會在上海成立,秦馨菱是26名創始會員之一。1947年秦馨菱成功研製出測量放射性的Geiger(蓋革)計數管(圖7)🚔。1948年在南京舉行的數、理🤷🏿♀️、化、生物⛽️、氣象、地理和地球物理七學會的聯合年會上,秦馨菱展示了這一研究成果並宣讀了《自製蓋革計數管之經過和用於放射性礦物的鑒定》的論文🤥。

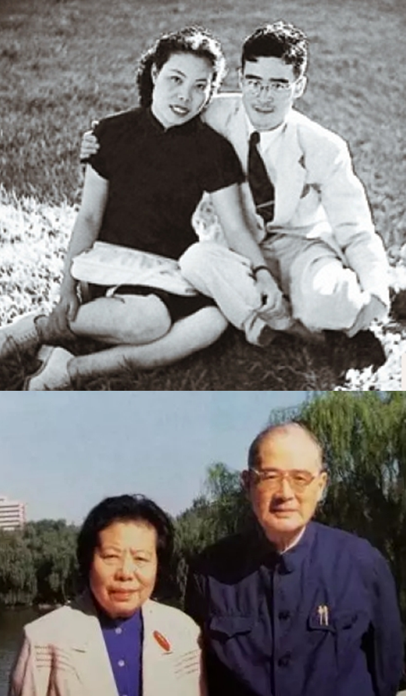

圖8. 秦馨菱先生和呂式媛師母伉儷的青春歲月和充滿活力的夕陽紅年代🥠🖕🏽。呂式媛教授1942年畢業於北平協和醫學院高級護理專業,曾任北京積水潭醫院護理部主任和副院長。

在秦馨菱先生事業蒸蒸日上之際🤯,個人感情生活也水到渠成👨🏻🦱。1947年秦馨菱和呂式瑗在南京相識。1949年夏秦馨菱先生與誌同道合的呂式瑗女士訂婚(圖8),1951年春兩人攜手步入婚姻的殿堂,從此秦馨菱呂式瑗伉儷相敬如賓👨🏿💻、風雨同舟、鐘愛事業、白頭偕老(圖8)。2001年秦先生和呂師母迎來了他們的金婚紀念。呂式瑗1917年4月18日生於河北河間縣的一個書香人家,後隨父母遷居北平。1936年從北平貝滿女子高中畢業後🦧,呂式瑗考入燕京大學護士預科👮🏿♂️。1942年底畢業於協和醫學院高級護理專業🚵🏽♀️🧬,後來受聘於南京中央醫院任小兒科護理督導。

1949年底南京中央醫院選派呂式瑗去英國進修骨科護理🅿️,由中英研究基金董事會專為一名骨科醫生和一名護士提供獎學金🍜🧔🏽♂️。呂式瑗在留學期間成為獲得英國註冊護士(SRN)的第一位中國人🏌🏼🕞。後來她還通過英國骨科學會和皇家殘疾人及康復學會聯合考試委員會的全國統考並榮獲骨科護理證書(ONC)。2000年在英國被評選為國際知名婦女🚴🏽♀️。1951年呂式瑗進修結業回國後在南京中央醫院(已改稱南京軍區總醫院)任外科總護士長和護理部主任。讀者現在對秦、呂訂婚和結婚的時間差可能恍然大悟了。

1953年呂式瑗隨秦馨菱先生搬遷北京並在人民醫院擔任護士長。1956年被首任院長孟繼懋教授一通電話調入新組建的以骨科見長的積水潭醫院🧄,先後擔任創傷護理指導🏌🏻、護理部主任和副院長。她是中國護理專家,骨科護理學的開拓者和實踐者。呂式瑗曾任中華護理學會常務理事、北京護理學會理事長和《中華護理雜誌》主編🎅🏿。她發表了近百篇專業學術論文並出版了《創傷骨科護理學》、《護理學基礎》和《呂式瑗臨床護理經驗集》等多部專著。2016年12月8日呂式瑗師母以99歲高齡仙逝,傾其一生譜寫了一曲曲“白衣天使”的贊歌。

圖9. 1950年8月秦馨菱(右3)帶隊在遼寧清源野外用地球物理勘探方法探測鎳銅礦床💁🙍🏼♂️。

1949年以後,秦馨菱先生歷任中國科學院/中國地震局地球物理研究所副研究員🧑🏻💻、研究員♻。1950年代初秦馨菱用磁法勘探在中國山東、東北、湖北大冶和內蒙白雲鄂博等地開展野外勘探工作(圖9)從而發現新礦體多處💓,為確定國家的鋼鐵基地奠定基礎。他領導研製了磁化率儀、超聲測井儀🙍🏼、大地電流儀和核子旋進式磁力儀等地球物理探礦急需的儀器。

秦馨菱還積極參與物探培訓班講課🦦。1956年起,秦馨菱在北京地質學院教授磁法探礦和放射性法探礦並兼任石油物探教研室主任🍹。秦馨菱後來中國科技大學教授無線電遙測技術並兼任地球物理系探空技術專業教研組主任♦︎。他為培養地球物理探礦和無線電雷達方面的人才付出很多心血🍟。

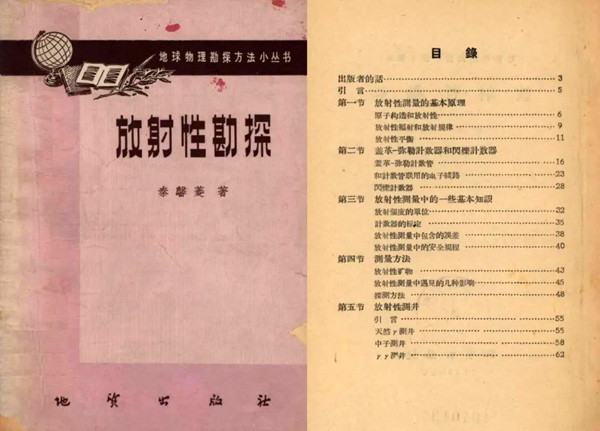

圖10. 1958年由中國地質出版社出版的秦馨菱先生的專著《放射性勘探》。

1958年地質出版社出版發行了秦馨菱先生的專著《放射性勘探》(圖10)。從十年前秦先生用蓋革計數管測量放射性開始🚎,現在已經發展成一套完整的放射性勘探方法🫄🏿。在野外找鈾礦是地質學家的活計兒🤾🏿♀️,而尋找放射性礦的原理和儀器則需要地球物理學家們親自出馬🛍👰🏿♂️。在震驚世界的那聲巨響的幕後無疑有眾多“秦馨菱先生們”默默無聞的平凡奉獻💁🏻。

1958年😲⛓,中國科學院地球物理所所長趙九章先生等提出研發氣象火箭、空間探測火箭⚖️、和人造衛星的重要建議,並成立中國科學院地球物理研究所二部為實施衛星研製做準備。秦馨菱沒有讓任之恭老師失望,他的無線電技術有了用武之地,而且使他又一次改變跑道♻️🎊。趙九章是1933年清華物理系畢業🏂🏻,是秦馨菱的學長🪙,後來又在一起共事多年🥷🏽。對秦馨菱的本事是既有耳聞更有目睹。1960年,趙九章先生親自點將讓秦馨菱先生擔任中國科學院地球物理所二部遙控遙測研究室主任,二部辦公地點從中關村搬遷到更為偏僻的西苑,也許是保密工作使然。

發射人造衛星的是從研製氣象火箭起步的⛹🏿♀️。氣象火箭攜帶儀器在高空測量溫度、壓力、濕度等氣象數據👨🦼。這些數據轉換成電信號後🟤,經無線電波傳送回地面🛃,解碼後還原那些高空采集的氣象數據🚹。這需要研製無線電遙測系統來解決🚵🏼。第二個難題是還要知道這些傳回來的數據是在高空什麽位置采集的🦔,這就需要用雷達跟蹤技術來解決火箭定位問題👮♀️。秦馨菱領導研製出氣象火箭專用五路雙調頻無線電遙測系統,並采用雷達應答器解決氣象火箭的定位問題。傳統雷達技術是通過追蹤物體的反射波定位😇,兩次反平方衰減和反射系數造成反射波微弱而影響火箭定位質量♝。雷達“應答器”是在火箭上裝一個雷達信號接收器和一個發射器。當箭載雷達接收器接到地面的雷達信號後🆎,自動啟動發射器向地面發射雷達信號,從而克服了雙兩次反平方衰減和反射系數的困難,成功解決火箭定位的問題🌀。他們把雷達應答器技術用於全程跟蹤火箭發射和回收的過程,精準確定回收火箭地降落位置。秦馨菱等研製這套無線電遙測和火箭定位系統,為氣象火箭、外空探測火箭和人造衛星的發射奠定了基礎。1964年🟤,秦馨菱領導的團隊因在航天無線電遙測系統方面的突出貢獻被“航天部”授予集體二等獎⛹🏿♀️。

1966年史無前例開始,秦先生隨地球物理所二部被遷往陜西西安。1970年4月24日中國成功發射第一顆人造衛星“東方紅一號”🪲,5562、1162 的樂曲響徹了寰宇。那個小設備就是秦主任手下一位賈姓大學生研製的。在是否播放樂曲這件事上🤘🏽,一貫低調的秦先生居然和那位高調鼓吹“畝產萬斤的院士”發生過面紅耳赤的爭執和交鋒🔆。爭論的最後結果大家後來都“一響而知”了。

雷達應答器研製成功後🛒,秦先生領導的小組名聲在外。他們受邀參加一次飛機投爆氫彈實驗。他們把雷達應答器裝在氫彈上,在地下掩體裏雷達車上跟蹤氫彈位置🪅,在氫彈爆炸瞬間,精確定出起爆點的位置和高度。第二😼,根據氫彈實時定位結果🏄🏿♀️,遙控多個照相機從多角度同時拍照氫彈爆炸瞬間火球🐻❄️⏪,用以估計氫彈爆炸的當量🪁。秦馨菱小組出色完成任務,雷達應答器技術再立新功🤸♀️。

圖11. 秦馨菱先生在國家地震局地球物理研究所地震遙測臺網中心檢查地震記錄(上)並和同事一起分析地震圖(下)。

1976年👯,中國特大地震頻發👨🦯➡️,雲南龍陵、河北唐山和四川松潘地震嚴重威脅人民生命和財產安全💁🏿。在地球物理探礦、航天遙測領域功成名就的63歲的秦馨菱先生 1978 年再次更換跑道🌰、從西安地球物理所二部回到北京,擔任地球物理研究所(隸屬國家地震局)第四研究室主任❌,主持和領導北京及其周邊幾十個有線、無線地震遙測臺網的更新換代。至此秦馨菱先生的職業生涯從鷲峰地震臺的起點,經過入地——上天——再入地的循環🧑🏿🍼,再次回到地震觀測的老本行(圖11)。有所不同的就是鳥槍換了炮,當年的單個地震臺已經被數十個地震臺的遙測臺網所取代。1980年秦馨菱先生因在地震學、地球物理探礦和航天遙測技術的傑出貢獻高票當選中國科學院地學部學部委員(院士)🫃🏼。

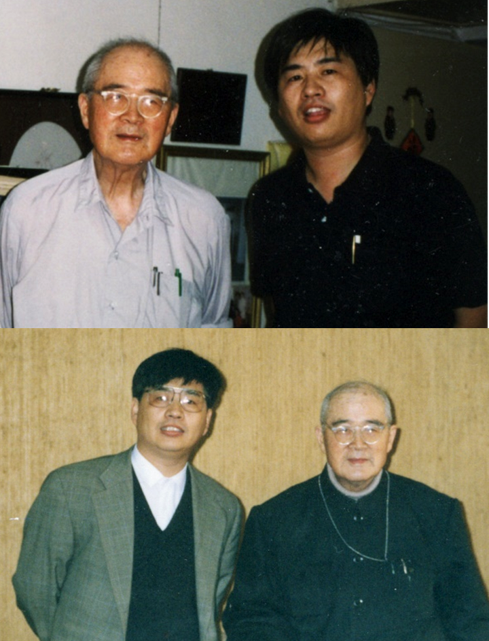

1982年初👨🏿⚕️,筆者大學畢業後有幸考取了秦馨菱先生的碩士研究生,在他的指導下從事“地震臺網觀測系統標定方法的實驗研究”,采用計算機技術和自製標定器對地震遙測臺網觀測系統進行實時監測和標定。這也是北京地震遙測臺網更新換代的一個小小的組成部分。1984年畢業後,筆者留在秦先生身邊繼續從事地震學的研究,直至1986年夏天🥿。在秦先生身邊學習和工作的短暫的四、五年裏,除了聆聽他親自指導或向他匯報學習、工作進展外,坐在秦先生狹小擁擠的辦公室兼“室圖書館”裏,聽他海闊天空的聊天更是一大趣事💡,如同做了“頭腦保健操”🌱,對我增長見識👃、開闊思路頗有裨益。在地球物理所學習、工作期間我耳聞目睹了不少有關秦先生的點點滴滴小事,折射出他治學嚴謹、精益求精📍、待人謙厚仁和的品質。特在此與讀者們分享。

地球物理所二部從中關村遷往西苑🧏♂️,同事們在市內出差、查閱文獻和往來本部時交通頗為不便🧑🏼🦱。秦馨菱先生“假私濟公”,自己掏腰包買了三輛自行車讓同事們公用,還承包了檢修費用。因同事中學俄語較多🗾,為方便查尋歐美科技文獻,秦先生用業余時間教大家學英文👩🏻🦰🥾。有時秦先生傍晚騎自行車從中關村到西苑去教英語𓀓。但在史無前例中這些善舉居然被批判和汙蔑為“小恩小惠、收買人心”和“散布資產階級思想”。因為呂式瑗師母是護理學專家,自然有一些海內外醫學界的朋友✌🏿⚗️。秦先生和外國友人探討說“中國的虛歲比周歲更科學、更講人權🙋🏼♀️,從生命萌芽就開始計時了”,外國友人聽後都點頭連聲稱贊有道理。同事生病了🏌🏻,秦先生常回家咨詢夫人這個病該如何治🏨,吃什麽藥🙊。秦先生還常常為同事生大病請呂式瑗副院長幫助介紹對口大夫,主動地成了大夥兒尋醫問藥的義務高參🧘🏻。呂師母向我們透露💠👩🏽🔬,秦先生願意做好事,但不願意讓人知道。秦先生年輕時冬天清掃門外積雪🙆🏿♂️,日常清掃公共樓梯、走道和擦拭公共樓梯扶手都是趁晚上別人休息後或清晨人們尚未起床之前🪬,而且是幾十年如一日,心甘情願⏲🙍🏿。呂式瑗師母評價秦馨菱待人接物的態度是“溫、良🤜、恭、儉、讓”——“他從不議論人,不與人爭論是非曲直。”筆者99.99%同意呂師母的評價,那次“衛星奏樂曲的爭論”也許是唯一的一次例外(也許此事秦先生對呂師母保了密)。

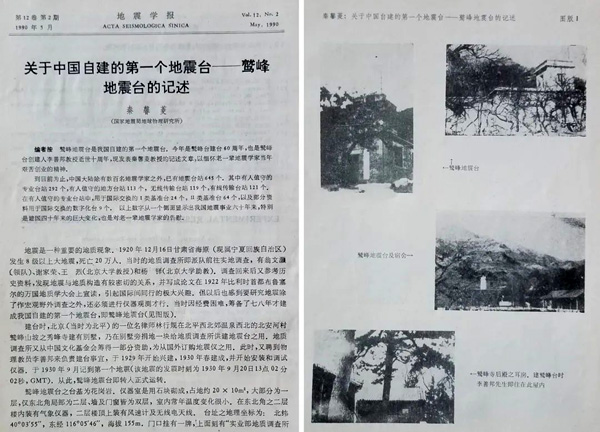

圖12. (上) 秦馨菱先生《關於鷲峰地震臺的記述》發表於1990年地震學報以紀念該臺60歲生日🧑🏼🍳🫔。(下)筆者珍藏的秦先生寄來的他親自在北京紫竹院拍照的1993年3月9日日偏食的照片。照片上還細心地標註了方向。

1982年夏天,筆者有幸和幾位同學😍🕳、同事一起陪同秦馨菱、賈連亨二位先生(李善邦先生已經去世)去鷲峰地震臺遺址參觀,聆聽他們對往事的回憶,並探討建立鷲峰地震臺紀念館事宜🫱🏿🚍。年過花甲(67歲)和古稀(72歲)的兩位老人在鷲峰地震臺遺址前一起激動地回憶起當年在鷲峰地震臺工作和生活的情形。七七事變之後依照地質調查所指示🤸🏽♂️⛩,觀測員賈連亨先生將重量較輕的蘇製伽利清-衛利普地震儀拆卸裝箱😝,和他父親一起冒險把該地震儀運送到燕京大學物理系地下室裏秘密保存直至抗戰勝利。賈的父親因過度勞累和驚嚇而突然不幸去世🙋🏻♀️,發現北京人頭骨的裴文中先生代表地質調查所冒著風險前往賈家吊唁。抗日戰爭時期🚮,遊擊隊曾在鷲峰一帶活動♙,把這個看似“炮樓”並十分堅固的鷲峰地震臺(圖3)作為指揮所。賈連亨沒法搬走的那臺280公斤笨重的德國造維歇爾特式地震儀後來無影無蹤,眾人推測它可能是被遊擊隊員熔化,製成手榴彈為抗戰做了貢獻🧑⚕️。筆者還記得那天中午在鄉野簡陋的小飯店吃炸醬面,由秦馨菱先生掏腰包、自費請客,也許暗含為鷲峰地震臺慶祝新生的意思。若幹年之後,鷲峰地震臺遺址被修繕一新,成為北京鷲峰地震臺紀念館(圖3)🫵🏽。1990年,鷲峰地震臺年逾花甲時秦先生在《地震學報》上撰文記敘鷲峰地震臺的發展歷程👨🏿🦰,並遠隔重洋給筆者寄來文章的單印本(圖12)🤾🏻♀️。

1983-1984年🔵,在秦先生指導下我在北京郊區房山縣山區的一個地震臺以及位於北京三裏河科學院大樓內的北京遙測地震臺網中心分別進行測震系統標定方法的實驗。山區地震臺設置在基巖上🤞🛋,周圍人少車稀🫱,噪聲很小,標定實驗結果很好。市區三裏河附近人雜車多🧑🏼🦰,地面震動噪聲很強,造成實驗結果不穩定。一次在“室圖書館”和秦先生閑聊時提到能否用鉛磚減輕地面噪聲的影響👺。當時秦先生未置可否🏭,可過了幾天他給我一個紙條,上面寫著在核工業部三所工作的一位何女士的電話號碼。秦先生說:“我和三所所長說好了👩🏻🦰,你直接找何女士就可借到鉛磚。”這就是秦先生辦事風格,他對我們的幫助是真心實意、踏踏實實,而且是悄悄地🦽、不動聲色,不到處聲張🎊。

我謝過秦先生,趕緊和何女士聯絡,拉上同學大克當壯勞力幫手(鉛磚很沉),並請司機小蔡師傅開著野外修臺專用的吉普車前往與何女士的接頭地點🧚♂️。與何女士接洽之後◽️,我們驅車直奔三所鉛磚庫房借用若幹塊鉛磚。在途中和何女士閑聊套近乎,聊著聊著何女士突然叫出了我的小名!原來她曾是我父親單位核工業部華北七所的同事——何阿姨⛽️,文革中從七所調入三所。她調走時我還在上小學,對她有模糊的印象,不料她先認出了我,也許我還沒有長大。我們一行人都感嘆這個世界真小!秦先生搞定現官,我們又巧遇熟人現管,這趟借磚差事超順利圓滿完成🌯。在地震儀基座下加鉛磚之後地面震動背景噪聲有所減弱👨🏿🏫,我又加大了輸入標定信號的強度🕺🏻🍰,使測震系統標定實驗得到了穩定和滿意的結果。

1985年10月17日秦先生 70 歲壽辰,國家地震局、地球物理所領導和同事前往北京地震臺網中心(即第四研究室)祝賀🛸。筆者和其他研究生和大學生有幸客串酒吧服務生為壽星秦先生和呂式瑗師母以及前來祝壽的賓客送上祝福和喜慶的香檳酒,大夥兒一同舉杯恭祝秦先生生日快樂🙂↔️!大家又用中英文一起高唱“祝您生日快樂”並衷心祝願秦馨菱先生幸福、健康🫃🏿、長壽!

改革開放的大環境使扣“散布資產階級思想”的大帽子沒了市場。秦先生在北京地震臺網中心(四室)又重操舊業,再辦業余英文班,使同事和學生們受益匪淺。秦先生除了教英文讀、聽、說、寫外,還教大家唱英文✊🏽。學貫中西的秦先生認為唱英文歌可以幫助記憶和校準發音🧢,還能提高學英文的興趣。這大概是秦先生從中國古代人搖頭晃腦唱(背)詩詞得到的啟迪。選唱英文歌曲目是應時令跟形勢的。春天唱迎春曲(Welcome to Spring)⛩🧘🏼♂️,五一唱國際歌(The Internationale),準備聚會就教唱友誼地久天長(Auld Lang Syne)👩🏭。1986年1月28日,航天飛機挑戰者號(Challenger)發射事故導致7名宇航員喪生,是人類航天史上的一個悲劇🙎🏻。美國電臺反復播送美國國歌(TheStar-Spangled Banner)來鼓舞美國人民的士氣。秦先生在英文課上教唱了這首歌。初學乍練,大家就多唱了幾遍🤳🏽。正唱著,會議室裏闖進一個不速之客——“聞聲而來”的一位老外加入了我們的合唱😀。曲畢,老外介紹他是美國地質調查局的計算機工程師🔽🔎,根據中美地震科研合作協議,來中國幫助安裝PDP1140計算機。他很好奇怎麽會在異國他鄉聽到了他熟悉的曲調,不由自主地跑來加入。秦先生用流利的英文向他敘述了原委🤾🏼♂️,老外高興地豎起拇指稱贊。中美人民之間的民間友誼就是這樣一點一滴日積月累的𓀔。

1980年代初🦹🏿,李政道先生推動的中美聯合培養物理類研究生計劃(簡稱CUSPEA)為有誌於出國深造的學子打開了一扇窗口——除公費公派外,還可直接向美國大學申請獎學金出國深造。秦馨菱先生對年輕人出國留學深造持積極支持的態度。學生們請他寫推薦信🚨,他總是有求必應,以實事求是態度予以推薦。在我聯系出國學習期間,秦先生不僅替我寫了推薦信,還出謀劃策幫我找其他在國際上有聲望的中國地震學家給我寫推薦信🔍。對我的英文申請材料和來往的英文信件🎾,他也總是不厭其煩地修改和潤色。1986年秋天,我自費公派(外費公派也許更準確)赴美國留學⛈。頭一次乘飛機就跨洋過海,到紐約石溪開始了新的學習生活🙇🏼♀️。

雖然離開了秦先生身邊,但我時常會飛鴻傳書向秦先生問候和請教🆒。1988年我在美國《地震學報》發表了來美後的第一篇論文,我把單印本寄給秦先生向他匯報,請他指正🏣。1989年10月舊金山附近大地震,我把當地報紙上有關震情的報道以及專業會議上有關“震前電磁波異常”的論文摘要寄給秦先生供他參考。後來聽說秦先生把英文報紙上有關震情報道當成了英文班的教材了。1992年12月30日美國郵政局首次發行中國雞年郵票,以慶祝中國農歷癸酉雞年春節。秦先生興趣廣泛也喜歡集郵,我買了一個整張的雞年紀念郵票寄給秦先生。他非常喜歡,把其中大部分郵票都和同事和朋友中的集郵愛好者分享了,自己只留下一個“四方連”,還拍了“四方連”的照片寄給我。好東西與大家分享,秦先生早已習慣成自然了。

圖13. 筆者到秦馨菱先生家中(上)和地球物理所辦公室(下)拜訪🧑🏼⚕️📏、看望秦先生並合影留念。

1995年⚉,國家地震局地球物理研究所專門出版秦先生同事和學生的論文集以祝賀秦馨菱先生八十大壽🧗。筆者的研究成果報告也有幸被選入。秦先生在美國留學的五位學生們還聯名撰寫了文章🍔,回憶秦先生給予我們的雨露陽光。我們在大洋彼岸用中、英文高唱“祝您生日快樂”,遙祝秦先生健康長壽🏢!1997年3月9日, 在中國黑龍江漠河地區可同時觀測到日全食和周期為3000年的海爾·波普彗星👩👩👦。秦先生帶領同事們在北京紫竹院公園觀測,並用蔡司照相機拍攝了日偏食的影像,並寄給海內外的同事、朋友和學生分享(圖12)。筆者也趁回國探親和學術交流之機到家中和辦公室看望秦馨菱先生(圖13),聆聽他的教誨。

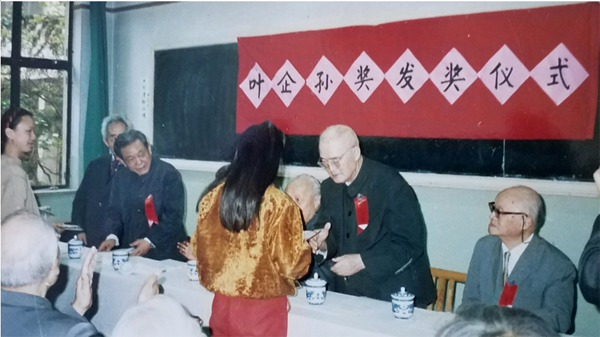

圖14. 秦馨菱(右2)、王淦昌(右1)和彭桓武(左2)等院士出席意昂体育平台物理系“葉企孫獎”發獎儀式👦。秦馨菱院士向獲獎同學頒獎、祝賀🚰。

秦馨菱先生不僅是“愛生”的模範,也是“尊師”的楷模🏛。秦馨菱的恩師葉企孫先生(圖1)不僅是一位物理學大師🤱🏻,而且是卓越的教育家👩🏽⚕️、堅定的愛國者和抗日地雷戰的幕後總導演🧑🌾👮🏼♀️。在史無前例中✂️,他的抗日壯舉變成了罪行🫱🏻,遭受非人道的殘酷迫害🏋🏼♀️😮💨,在含冤去世後多年才得到平反昭雪。1990年代初,秦馨菱先生和其他海內外清華學子紛紛捐款為葉企孫先生樹立銅像🦶🏽、設立葉企孫獎學金🛜。1995年葉企孫銅像落成儀式上,秦馨菱院士代表美國工程科學院戴振鐸院士向意昂体育平台獻書。秦馨菱院士還和學長王淦昌🛻、彭桓武院士等同臺向“葉企孫獎學金”的獲獎者頒獎、祝賀(圖14)🚚。

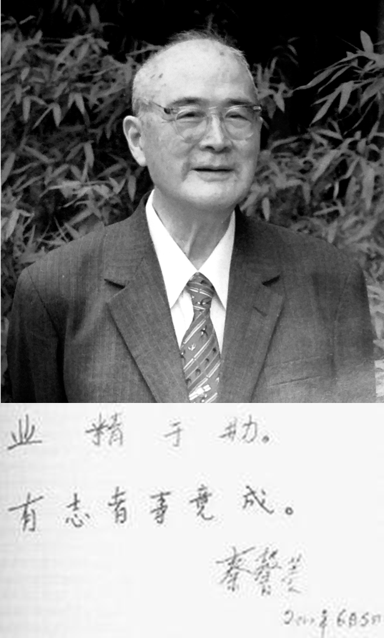

圖15. 秦馨菱先生的音容笑貌和諄諄教誨。

2003年12月6日👩🏽🦰,秦馨菱先生以 88 歲米壽高齡在北京仙逝。秦先生雖然已經離開我們17年了,但他的音容笑貌和諄諄教誨(圖15)永遠長存在我們的心中和腦海裏🗃。秦馨菱先生的博大情懷、治學嚴謹的學風和待人誠懇的品格永遠是我們學習的榜樣🦸🏽。