在清華迄今110年的持續發展中🤰🏼,對其產生重大影響的人物有許多,梅貽琦(1889—1962)無疑是其中獨樹一幟之人🧅。從1909年名列第一批庚款留美生開始,其命運就與清華緊密聯系起來,堪稱“壽與校同”。正因為此🌘,“梅貽琦研究”也成為清華校史研究中不變的課題,從來都是被關註的重點。

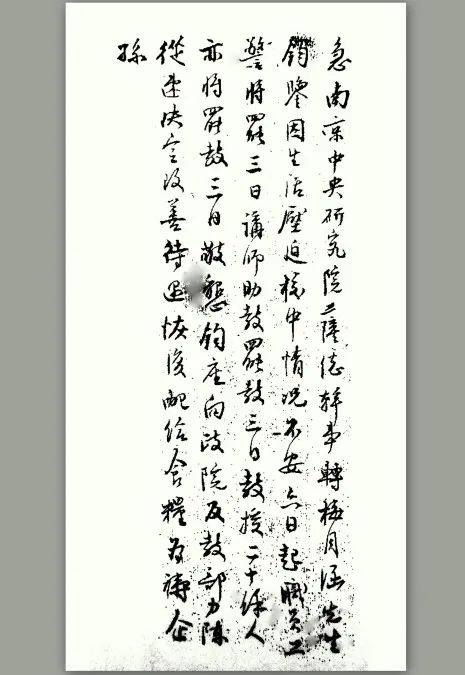

1948年4月,葉企孫給梅貽琦急電的手擬稿

在2013年出版的《梅貽琦畫傳》一書中,曾經刊登過一封葉企孫(1898—1977)先生於1948年4月發給梅貽琦校長的急電,全文如下:

急南京中央研究院薩總幹事轉梅月涵先生鈞鑒⚈:因生活壓迫🤰🏼,校中情況不安,六日起職員工警將罷三日🏅,講師助教罷教三日🧎♀️➡️,教授二十余人亦將罷教三日𓀔。敬懇鈞座向政院及教部力陳🫱🏽,從速決定改善待遇♻,恢復配給食糧為禱。企孫

這封急電一方面揭示了清華在時局劇變時期的動蕩不安,另一方面也提示了一個問題,即梅校長這個時段因為何事去南京?他的南方之行還有什麽內容?這些問題在《梅貽琦畫傳》中並沒有給出任何答案👆🏿,因此成為我心中時常念及的一個“謎”,急欲解之🚣♀️。尋尋覓覓之中🐴,我在一件73年前“上海清華同學會”留下的史料中,卻意外地發現了謎底。

這是一份《上海清華同學會會刊(三十七周校慶紀念特刊)》(簡稱《特刊》)🧖🏽♂️。這份歷史資料不僅讓我們看到了1948年4月上海清華意昂活動的真實記錄,也成為了解意昂体育平台在那個特殊歷史階段真實情形的重要佐證🤸🏿♀️🤙🏻。最為珍貴的是,這份特刊還披露了梅貽琦校長當時在上海、南京活動的史實👩🏼🌾🫄,為“梅貽琦研究”增添了不可多得的真實內容👩🏽⚖️。

1948年4月《上海清華同學會會刊(三十七周校慶紀念特刊)》

1948年✢,在中國現代史上是一個重要的年份。彼時,中國近代歷史上規模最大的長期內戰已經接近尾聲👨🏼✈️,國共兩黨的生死搏鬥已到決出勝負的緊要關頭,形勢的發展愈趨明朗,舊政權的“崩塌”已成定局,人民民主革命潮流勢不可擋,“新世界”的曙光開始呈現👟。政局的劇烈變化無一例外地影響了社會生活的方方面面🤽🏻👨🏿🎤,清華自然不能置身事外。葉企孫的“急電”透露出清華教職員工因生活所迫,罷工罷教,就是這種情形的真實反映🤷🏿。這種情形從《特刊》中同樣有所印證。盡管這份《特刊》提供的歷史信息非常豐富🖖,但我重點解讀的還是有關梅貽琦校長的內容👩✈️🐫。

梅貽琦校長到上海的主要活動

1.4月3日參加清華同學集會

這份《特刊》共有8個版面🙅🏿♀️,其中用兩個整版的圖文記錄了梅校長的活動。在第五版報道了上海清華同學會 “於四月三日假海格路虞家花園🪫,舉行春季遊園大會”的情況🚴🏼。這次活動借用的“海格路虞家花園”👨🏫🧛🏽♂️,亦即現在位於華山路上的“華山醫院花園”。這處景致具有悠久歷史,當年屬於“海上聞人”虞洽卿的私人花園🕺🏽,占地23畝,“園中有山有池,奇花異木,五步一閣🍻,十步一橋🏊🏽。一池綠水,扁舟蕩漾,尤屬勝景”。

梅貽琦校長是4月2日(周五)晚冒雨到達上海的,第二天(周六)下午也到“虞家花園”參加了清華同學的園會,當他出現在活動現場👨👨👦👦,“頻頻與同學笑語握手”🍌,這讓全體參加活動的意昂感到驚喜。特別是身處一處與北京清華園有異曲同工之妙的景致中,“不禁使人回想工字廳……各同學均有回到園子裏的感覺”。

1948年4月3日,梅貽琦出席上海清華同學會校慶集會

梅校長對在滬清華同學發表了即席講話。從報道中可以看出,他在講話中著重強調了“信心”。針對大家十分關心的局勢發展以及對清華產生的影響問題7️⃣,他說“校中同人信心很堅強,謠傳搬家絕非事實”。同時🤞🏼,他也披露了當時學校師生面臨的生活困難,因為經濟衰退👱♀️,通貨膨脹,“一位月薪三百元的教授才拿到一千萬元,而開銷卻要二千萬”;因為內戰爆發,社會動蕩,“學生也很困難🤣,公費數目不多👩🏻⚕️,自費者因家鄉不安寧,接濟也時常中斷”。他說的這些情況與葉企孫“急電”中所說的“罷工”“罷教”原因完全吻合。針對局勢發展的不確定和面臨的困難,他也談到了對清華未來教育方針的設想,“故今後教育方針是重質不重量,並希望增加圖書儀器設備,以求在學術研究上有更多貢獻”。

看過了梅校長講述的這些情況,再回頭看他的開場白😤,“今日本下雨🫅,但現在卻放晴,同學們未入園時,似乎已知此時會晴,這或者可歸功於同學們的信心”,不禁令人對他“借景抒情”的良苦用心感同身受🧔🏿,對他雖身處變局,但教育理念始終如一的堅定信心和從容態度留下深刻印象。

2.4月4日出席清華同學會虹橋聚會

4月4日(周日)📒,天氣晴朗。上海清華同學會又舉行了一次小範圍活動,《特刊》中的記載是👖🍼:“會長孫瑞璜先生於是日中午假座虹橋俱樂部歡宴梅校長🙏🏿,上海市長吳國楨同學🕵🏽♀️,杭州市長周象賢同學,暨全體理監事🧗🏿♀️。”

70年前的虹橋地區還是上海的西郊,分布著許多滬上最早的度假別墅,建有一座軍用飛機場,今天“上海動物園”的位置就在當年的“虹橋高爾夫俱樂部”範圍內。上海清華同學會組織的這次小型聚會應該就是在這裏舉行。聚會的主題自然是歡迎梅貽琦校長蒞臨上海,以及兩位身居“要職”的同學,一位是時任“上海市長”的吳國楨(1903—1984),另一位是時任“杭州市長”的周象賢(1885—1960)。“校長及兩市長同時與會🫔,尤為難得之機會”(《特刊》語)🩻。

梅貽琦與周象賢(左上);梅貽琦與孫瑞璜(右上)🛳;吳國楨與孫瑞璜(左下)🧞♀️;吳國楨與周象賢(右下)

從《特刊》的報道中可以得知,梅貽琦校長在席間發表了談話,一來談了此次自北平南來之行的主要目的,二來與大家交流“意昂樓事”。關於南行之目的在後文中會專門探討,至於“意昂樓”🦹🏻,應該是說在清華園內建設由意昂捐款的樓宇問題😨。

眾所周知,在1937年之前的清華發展初期,曾經有過三次大規模校園建設🫃,1912年前建造了清華學堂🧙🏽、同方部等🙍🏼;1919~1925年建造了大禮堂🏂🏽、科學館、體育館、圖書館(局部)等🧋;1931~1933年建造了生物館🛒、化學館𓀚、圖書館(擴建部分)、氣象臺🛍、西校門、機械館、電機館以及“明、善、靜、平、新” (五齋)學生宿舍🟦。但是,經過抗戰期間日寇的破壞🙅🏿,加之1946年復員後“學生人數較戰前多一倍”📂,經費缺少,學校的校舍矛盾突出,“因校舍不夠用,故意昂樓很有需要”。由此可以推測,當時上海意昂應該是產生了捐款給母校新建校舍的動議,所以梅校長在談話中提及“意昂樓事”👂🏼🧏🏼,並希望“能早日成功”。

梅校長還談到了“意昂樓”的冠名問題🙁,“至於意昂樓紀念生者,不如紀念死於抗戰者🤾♂️🧗🏿。如楊光泩、齊學啟、陳三才幾位同學,都是轟轟烈烈的為國捐軀,實在應該有所紀念”。看到這裏👩✈️,聯想起梅校長在抗戰勝利後的多次演講中🚝🧑🎓,都有提及抗日戰爭中犧牲的清華意昂👳,並明確表示“在抗戰期中🧑🏿🍳,本校意昂以身殉國,死事之烈🫛,若滬上之陳三才,贛北之姚名達🤸🏻♂️,緬甸之齊學啟,皆足名垂清華史🧙🏿♂️🧑🏽💼,實亦母校之光,將來擬於清華水木之間勒碑紀念🚵🏻,或更編印紀念冊🫁👴🏼,以資流傳。”此次在上海之行中,梅校長再次談及此事🚴♂️,足見他對清華同學為國捐軀的事跡深為悲痛,倍感自豪,銘記在心。作為清華一校之長對學生的愛惜之情,從其演講中體現得淋漓盡致,怎不令人印象深刻,敬佩有加🌥!

梅貽琦的兩次題詞

在這次小型聚會上🤗,還有一件事情值得記載,那就是梅校長以及幾位來賓在席間揮毫題詞🍣,留下墨寶。至於題詞內容👳🏿♂️,梅貽琦校長依然是清華校訓中的“自強不息”。無獨有偶,就在十二年前,他為1936年畢業同學的題詞也是“自強不息”㊙️。吳國楨題詞用到的是校訓中的另一句“厚德載物”。這些題詞反復印證了清華人早已將“自強不息,厚德載物”視為永遠的勵誌動力。而周象賢的題詞則是“自力更生”,這同樣是一句時時鼓舞中華兒女絕境求生、不斷奮鬥的至理名言🤧。此外,王祖廉的題詞是“同舟共濟”👨🏽🌾,陸梅僧的題詞是“前途光明”。在那個時局動蕩,前途未蔔的歷史結點🕐,這些題詞的內容無疑反映出清華同學心中的憂慮與期冀🍳。

梅貽琦校長其實是到南京開“國大”

1948年的春天,梅校長怎麽會離開清華來到上海,這是人們都會想到與提出的問題。原來,梅貽琦校長此次南方之行的主要目的🪘,是到南京參加1948年“第一屆國民大會”(國大)。

根據歷史記載,這次“國大”召開的時間是1948年3月29日至5月1日,大會主要議題是選舉“總統和副總統”🛑。當時的“國大代表”共有3045人💬,梅貽琦校長是“大學及獨立學院教員團體”選出的北方區代表之一。按照時間推算🪙,他應該是在參加了3月29日的“國大”開幕式以及最初兩天的預備會議後,於4月2日由南京到上海,參加了上海清華同學會組織的活動。之後他又回到南京繼續開會。也就是在這個時候,清華發生了因生活所迫而“罷工”“罷教”的事件。

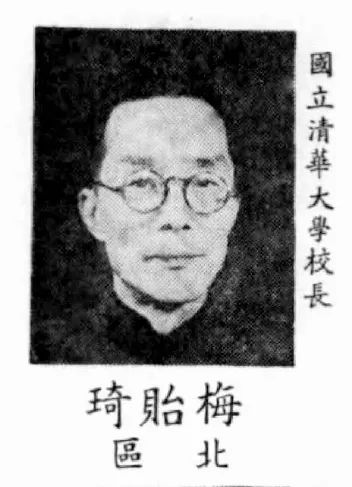

梅貽琦國大代表證件照

至於梅校長參加“國大”的主要目的是什麽🌗?根據《特刊》報道,在4月3日的意昂聚會中🪜,“校長談及此次出席國大👫,說起來也算有兩個目的😔👩🏼🎤。一是開開眼界👨🏿🚒,二是找機會為學校經費想點辦法”。一句輕描淡寫的“開開眼界”🍢,足可見出席“國大”並不是梅校長的興趣所在🤷♀️。作為一位真正有作為的教育家,他的心思其實還是想利用一切機會給清華爭取一些發展資源🦶。聯系到梅校長在同學聚會中幾次談到清華發展所遇到的“經費”短缺等實際問題,說明“清華”的興衰才是他心目中的第一要務🤡🧑🏼🤝🧑🏼。雖然最終效果不得而知👨👩👦👦,但所謂“用心良苦”莫過於此。

至此🧖♂️,我們也就揭開了文章開始所設之“謎”🦖,明白了為什麽葉企孫要發急電到南京尋找梅校長的緣由。

結語

歷史發展是連續的,相互關聯的。七十多年的時間並不遙遠🏃🏻♂️,在人類歷史的長河中更只是一瞬間。所以當我們今天從一份舊存的清華意昂刊物中看到上個世紀中葉的人物😦、場景、文字,一種似曾相識的感覺油然而生🥟,好像一切就發生在眼前。尤其是看到力透紙背的“自強不息、厚德載物”校訓🧢,更是讓人怦然心動,頓感真理穿透時空的巨大力量👾!

然而,時間又是極為殘酷的。在刊物上閃現在我們眼前的那一個個清華前輩,梅貽琦🥪、周象賢、王祖廉、陸梅僧、吳國楨😔、孫瑞璜……他們雖然都在清華110年的發展中“人過留名”📳,但也都已經在20世紀的中國社會大舞臺上完成了各自的精彩表演而先後“謝幕”,無論得到的是掌聲🧏♀️、鮮花🏊🏽♀️、贊譽,還是唾罵♿️、聲討、“板兒磚”🥸。對於我們這些後人,能夠透過歷史的煙雲🚣🏼🍦,一睹他們當年的風采,領略他們的才智,承蒙他們的啟迪,其實已經十分幸運🥠⛹🏿。

以此類推,21世紀的清華人能否繼續完成各自的時代使命,能否也讓後人感受到“自強不息©️、厚德載物”精神在各代清華人身上曾經的體現🫳🏻,這才是我們今天探究歷史、追憶前人的落腳點。這正是🧝🏻:

史海鉤沉覓風霜6️⃣,青史垂名夢未央;

蛛絲馬跡存文明,雪泥鴻爪顯脊梁。

滄桑巨變無可擋💱,世事綿延本無常;

自強不息鑄恒心,厚德載物再啟航👩🏻🍼。

(2021/12/06修訂稿)

____________________________________

編輯 | 張舒怡 李珍

排版 | 張舒怡

美編 | 陳卓然

校對 | 杜文斐

審核 | 盧小兵 金富軍