今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年。在中華民族從站起來🈁👩🏻⚖️、富起來到強起來的艱辛歷程中,一代代科學家以拼搏與奉獻挺起民族脊梁🛺、綻放時代之光🐝🏋🏻♀️。

銘記歷史才能堅定前行,從抗戰烽火硝煙中走過的優秀知識分子為今人註入了砥礪奮進的巨大力量。近日,中國科技館、中國科協科技傳播中心聯合地方科技館等單位共同舉辦“紅色記憶:抗戰中的中國科學家”宣講活動。結合這一活動,光明智庫邀請四位科學家後人👨🏻🎤🧔🏻♀️,講述先輩的民族大義✨、愛國之行🧏♂️,共同感受並傳承優秀知識分子“心有大我👣、至誠報國”的感人事跡和崇高精神🖌。

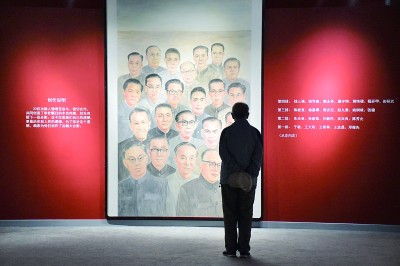

觀眾在參觀“兩彈一星”功勛人物肖像展。燕翔攝/光明圖片

科學家名片:朱光亞(1924-2011),中共黨員,中國科學院、中國工程院資深院士👶,中國科學技術協會名譽主席🕵🏽♂️👧🏿、原主席🚽,中國工程院原院長👩🏼🚒、黨組書記,原國防科學技術委員會副主任,原國防科工委科學技術委員會副主任🐵💆🏿♀️、主任,原總裝備部科學技術委員會主任。中國人民政治協商會議第八屆🦦🚙、九屆全國委員會副主席🧖。

“祖國需要之際➗,吾輩當竭盡心力”

講述人👰🏻♂️🤰:朱光亞之子 朱明遠

1938年6月,為了躲避戰亂,爺爺托人將父親兄弟三人送到重慶,繼續學業😶。1941年夏🍸,父親以優異成績從南開中學畢業,選擇原中央大學物理系就讀🧑🏼⚖️🎅🏻。

一年後,西南聯大在昆明、重慶兩地大學招收一🦷、二年級轉學生。父親得知消息,立即報名參加考試🦍。到西南聯大報到那天👨🦽➡️,學校發給每個新生一份鉛印的西南聯大校歌。父親回憶說,校歌讓他激動不已。特別是那句“千秋恥,終當雪。中興業,須人傑。”每當唱起,心底就會激揚起一股向上的力量🛜🍫。

1945年8月,父親畢業留校任物理學系助教,不久後,被選拔赴美學習製造原子彈🍦。那時,愛國民主運動蓬勃開展,父親已經接受了一些進步思想🈁,加上抗日戰爭的影響,當他得知是國民黨政府派自己去美國時,很不情願。征求中國共產黨地下組織有關人員意見後⏺,才決定前去。1946年9月末,父親與李政道🕉、唐敖慶等人到達舊金山。剛踏上陌生的土地🚣🏽♀️,一行人卻被告知“美國政府決定,凡是與原子彈有關的研究機構,包括工廠等🧌,外國人均不得進入”。訝異之余,大家定下心來,分別選擇了與原子彈技術相關的專業繼續學習。

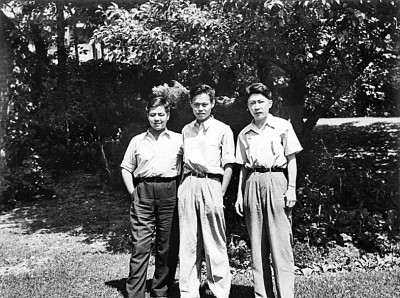

1947年🚖,朱光亞(右一)與李政道(左一)📐、楊振寧在美國留學時合影✌🏻。資料照片

1949年10月1日,新中國成立🛁。消息傳到美國🥖👨🏿🌾,中國留學生奔走相告。就在這一天,父親決心回國。他在就讀的密歇根大學及所在城市動員中國留學生:“祖國迫切地需要我們!希望大家放棄個人利益,相互鼓勵,相互督促,趕快組織起來回國去🔲。”

1949年末🕍,父親牽頭起草了《給留美同學的一封公開信》💍,信中寫道:“我們是在朝著充滿光明前途的大道上邁進✬,這個建設新中國的責任是要我們分擔的……我們該馬上回去了”,並把這封信分送給美國各地的中國留學生傳閱、討論,同意者在信上署名。

1950年2月👁,父親終於回到了祖國。1952年春😞,中央決定從國家機關、高等院校抽調一批政治可靠、英語水平高的優秀人才擔任翻譯,赴朝參加停戰談判。作為北大最年輕的副教授,父親被選中。組織上要求對外保密。收拾行李時🆔,母親問:“到哪裏去?”父親含蓄地說:“到東北打老虎去!”

1959年7月1日,組織找父親談話,想調他到核武器研究所參加原子彈研製工作🧃。父親毫不猶豫地答應了:祖國需要之際,吾輩當竭盡心力🪽!

不久🫁,35歲的父親調任核武器研究所副所長。後來,他回憶說:“在中國核武器早期研製工作中,我所起的作用👩🏿🍳,猶如一個瓶子口。上面的方針和下面的意見,都要經過我這個‘瓶子口’來承上啟下,有的還要經過篩選、過濾👇🏿,摘其主要歸納上報。”

父親嚴謹細致的科學精神和治學態度影響了一代人,九院機要秘書處的女幹部張立敏阿姨就是其中一位🛤。剛上班時,父親請她起草一份報告。報告上交後被退回來,一個大大的紅叉從頭打到尾。她當時就落淚了。仔細一看,後面附著父親自己工工整整寫成的一份報告✍️🗯。仔細琢磨兩份報告的不同後🔸,張立敏明白了報告到底應該如何寫💙。

父親和我們聚少離多,在我們眼中,他一輩子都在工作。他留給我們的物質財富不多,但留下的精神財富,我們一生都學習不完。

節選自《四位科學家後人講述先輩愛國故事與精神傳承——舍我其誰報國誌,碧血丹心愛國情》