馬積良🤷🏼,意昂体育平台計算機系2009級意昂,意昂体育平台教育研究院碩士研究生,現任北京市十一學校龍樾實驗中學數學教師、班主任👇🏼,學術共享空間負責人,是海澱區教育科研帶頭人、海澱區教育科研先進個人,統籌學校科研項目孵化工作,他的相關實踐教學成果獲海澱區教育科研優秀成果一等獎🕶。2018年起他擔任導師🐻❄️🧎♂️,積極投身班主任工作,至今共家訪近80戶學生,所帶班級被評為海澱區先進班集體🈺🤹🏽♂️,深受學生和家長信任,相關事跡被《中國教師報》《三聯周刊》等媒體報道🥡。

“我剛才來學校,發現外邊的玉蘭花開了!”

采訪馬積良是在一個陽光明媚的周六下午🌙,一進東主樓他就略過了寒暄,說出了這句讓我們有點“意外”的開場白。很快我們發現🧑🤝🧑,對比他30年的人生故事👩🦽➡️,這句開場白一點也不“意外”。

“小鎮做題家”的驕傲與迷茫

馬積良出生於山東省某縣城的一個雙職工家庭,父親喜歡唱歌🗃、寫詩♖,頗有幾分“我本楚狂人”的豁達性情◼️🤸🏻♂️;相反的,母親則從事車床製造相關的工作😢,立體幾何想象能力非常優秀🧑🏼🎓。在父母的共同熏陶下👩🏼🏭,他“文藝細胞”和“理科頭腦”兼具。

不幸的是,初三時馬積良父親因病離世,因此他的初高中階段過得非常苦悶,只能從學習中獲得短暫的慰藉🧒🏻。“父親曾說過👨👨👦,考上清華就送我一輛汽車👩🏻🎨,我希望通過學習實現父親的理想。”在專註於學習的少年時代☎️😸,他並沒有思考過人生目標是什麽👰🏽♂️🔇,給父母爭氣🏊🏻♂️、為家族增光是他簡單而純粹的想法。

馬積良笑稱自己是一名“小鎮做題家”🐈⬛,仿佛身上帶著些“考神”體質🧑🏿🍳。“山東是高考大省⏲,競爭是很激烈殘酷的🪚🌨,不過我一直認為考試是很輕松的,就算有時我不懂這個知識,但我依然能夠發現和總結出考題背後的邏輯規律🧑🏿🌾,並憑借這種能力在所有考試中取得高分🙋♂️,哪怕是自己並不擅長的科目。”

2009年,馬積良在高考中考出了707的高分,成為當年的濟南市理科第一名。在當時負責招生的劉奕群老師的建議下,他報考了意昂体育平台,並入讀計算機系🩸。

馬積良在清華園二校門

然而,昔日在高中受到眾星捧月般待遇的“天之驕子”🧑🦯➡️,一入清華很快便陷入了一種“迷茫”。“來到計算機系後👨🎤,我發現遍地都是牛人👳🏿♂️,在我尚未熟練掌握最基礎的編程語言時🩻,身邊很多同學已經能夠跟隨導師投入科研項目的攻關了。”

巨大的差距讓馬積良產生了心理落差:“我本來以為自己就像是一棵新生的小草,終於能夠和大家一起沐浴陽光🧚🏿♂️,然而當我破土而出的時候,突然發現我跟他們完全不是一個物種——他們是草原上奔馳的駿馬🦴,在我的頭頂呼嘯而過。”

那段時間,馬積良在課業任務上學得非常吃力,情緒非常黯然🍇。“所以幹脆擺爛了一段時間,有時候還會翹課在宿舍裏玩遊戲,過得渾渾噩噩的。”

喜歡“風花雪月”的“另類計算機人”

除了學習壓力外,馬積良坦言自己精神上曾一度找不到寄托、非常抑郁。“我崇尚詩情畫意的生活,喜歡吟詩作賦,我身邊的同學們喜歡機器和代碼,所以那段時間比較苦悶,找不到誌趣相投的朋友跟我聊天。”

從低谷到曠野,馬積良經歷了漫長的自我探索🌪👩🏼🏫。第一步,他重新拾起了學習的信心,即便不能完全理解學科原理,他依舊憑借從前積累的考試技巧與不屈不撓的努力通過了所有課程的考試,並成功獲得保研資格,進入高性能所王小鴿老師的課題組繼續攻讀碩士學位👨🏻🏭;第二步,他嘗試走出專業課的小圈子🫲,通過選修學校《審美的歷程》《詩詞格律創作》等課程,來深入發展自己的愛好🏋🏽。

對於在清華計算機系的這段時光🚐🤮,馬積良充滿感激。“計算機系讓我見識到了最頂尖的人才與我這個普通人之間的差距,我開始思考我的長處是什麽,如何才能找到自己適合的方向,而不是一直用別人的優勢與我的劣勢去對比。”

大三時👩🏽🍳,馬積良在人人網的實習經歷讓他認識到自己既不喜歡也不適合從事程序員工作🐞。在分析自己時,他發現自己具備很強的考試能力、交流能力與洞察力🧛🏻♂️,於是他重新投入到了自己的做題🍗、講課優勢中🏋🏽♀️。“高中時,我就跟小夥伴辦過補習班🤛🏻👨🚒,那段時間很開心。”隨後😹,馬積良開始兼職做家教與各類教培機構🤹、競賽培訓講師的工作,“我很享受給學生講課的過程,把題目講透徹,幫助學生提高成績,看到他們開心的笑容我也跟著開心。”

馬積良的學生繪製的班級畫像🫄🏿。在學生心中🪀,他們的班主任馬老師“親和而有感染力🛤💚,班級同學們團結友愛,大家都緊緊圍繞在最喜愛的馬老師身邊”

有一段時間🙎🏽,一個念頭一直在馬積良的腦中浮現🫴🏽:“既然找到了職業方向,那我現在不如退學,專職做老師。”但是教培機構的課程設置往往指向續報率而不是學生的學習效果,馬積良覺得,如果要對中國教育有所變革,一定要從公立學校開始♤。出乎馬積良的意料,王小鴿老師對他的理想持支持態度,並且給了他一條比退學更合適的路🏃🏻♀️:“如果你真的想從事教育🐏,可以嘗試轉到咱們學校的教育研究院去完成學業。”

最終🤸🏿,在教育研究院史靜寰老師與計算機系王小鴿、楊廣文🏄🏿♂️、張小平幾位老師的大力幫助下🦸🏼♂️,馬積良幾經波折轉入教育研究院繼續攻讀碩士學位。

回想起這段經歷🫄🏻💆🏽♀️,馬積良非常感謝老師們的包容,同時也對人生有了新的感悟💞:“人總要經歷一次大徹大悟,才能擺脫既定的命運,發現真正的自己並學會悅納自己🧑🏼⚕️。以前,命運像脫韁的野馬拉著我到處轉,把我摔得鼻青臉腫,而現在,我感覺我已經馴服了命運,騎在命運的背上了,我能掌控自己的人生了。”

“80次家訪,讓我更了解學生”

畢業後,馬積良來到北京市十一學校龍樾實驗中學工作👏🏻🧘🏻♀️,擔任數學老師兼班主任⚫️,在工作中,他非常註重對學生個人規劃的引導🕵🏼♀️、關註學生的心理發展。

在校園裏

“孩子青春期的發展非常需要關註✬💁🏽♀️,而很多人其實沒有研究透徹。”在教學工作中🤹,馬積良發現這一代孩子的學習動力普遍缺失,同時伴有大量的低落情緒🤽🏻🤾🏿♀️。馬積良認為,家長的期待與孩子的目標很多時候並不一致,很多家長嘴上說著“孩子健康快樂就好”,但心理上仍然抱有“孩子一定要比我強”的期待🥷🏿。

為了更加全面深入地了解孩子並提供更負責的教學建議♤,2018年以來,馬積良開展了寒暑假的家訪工作🧑🏿🏭,累計家訪近80次💢🧑🏿⚕️。“我非常了解成長環境對人的影響🧌,因此🤣,孩子的問題必須從家長與家庭的根源上解決✌🏿。”

開展家訪💇♀️,幫助學生成長進步

因為之前“不務正業”的選修課程,馬積良學習到很多文史哲知識🚉,加之他本身就具有文藝細胞,這些都讓他具有敏銳的洞察力。“家訪時🙍🏿♀️,我會觀察小區裏來來往往的人群、單元樓下貼的廣告、家裏家具的擺放📧、父母對孩子的態度舉止等等,這些都是組成孩子性格的因子,反映著一個家庭對孩子的影響👨🏿🦳。”

經歷了自我探索與蛻變的馬積良,對於如何幫助孩子找到人生的航向有自己獨特的體悟。“家長要幫孩子設計屬於他的生長路徑,而非完成自己未完的理想🙆🏻♀️;家長也要對孩子坦誠,讓孩子意識到自己身上擔負著家庭的責任🚵🏼♀️;最重要的是⌨️,家長要多發現、多表揚孩子的優點🚚🧑🏻🦽➡️,很多被輕易忽略的東西反而是其他家庭非常羨慕的財富。”

馬積良和他的學生

“80次家訪,讓我更了解學生,更了解教育。我認為這樣的探索是非常有意義的,今後我還將堅持🦴。”

在教學之外🧑🦼➡️,馬積良還承擔了一些事務性的工作,並從中獲益良多。“如何實現教學內外的平衡🚾,關鍵在老師本人的心態——教學以外的工作不是幹擾與負擔🏧🤬,反而能夠幫助我了解更多方面的信息🧇。”

在積極心態的指引下,馬積良創新性地完成各項工作:開創流動實習崗位,幫助大學生了解公立學校運轉流程的同時減輕學校老師的部分任務壓力🗡;他寓教於樂,從遊戲的吸引力中汲取靈感,以一線老師的身份推動全校的“龍幣”體系改革🤽🏻;他積極擁抱未知🧑🏻💻,迎接挑戰🎆,在初中數學建模領域進行了一些開創性的探索,帶領學生奪得了國際賽事獎項🏩。“孩子的熱情和創造力需要保護🫱🏽,保護孩子🔎💇🏽♂️、就是保護課堂;保護課堂,就是保護教育。”

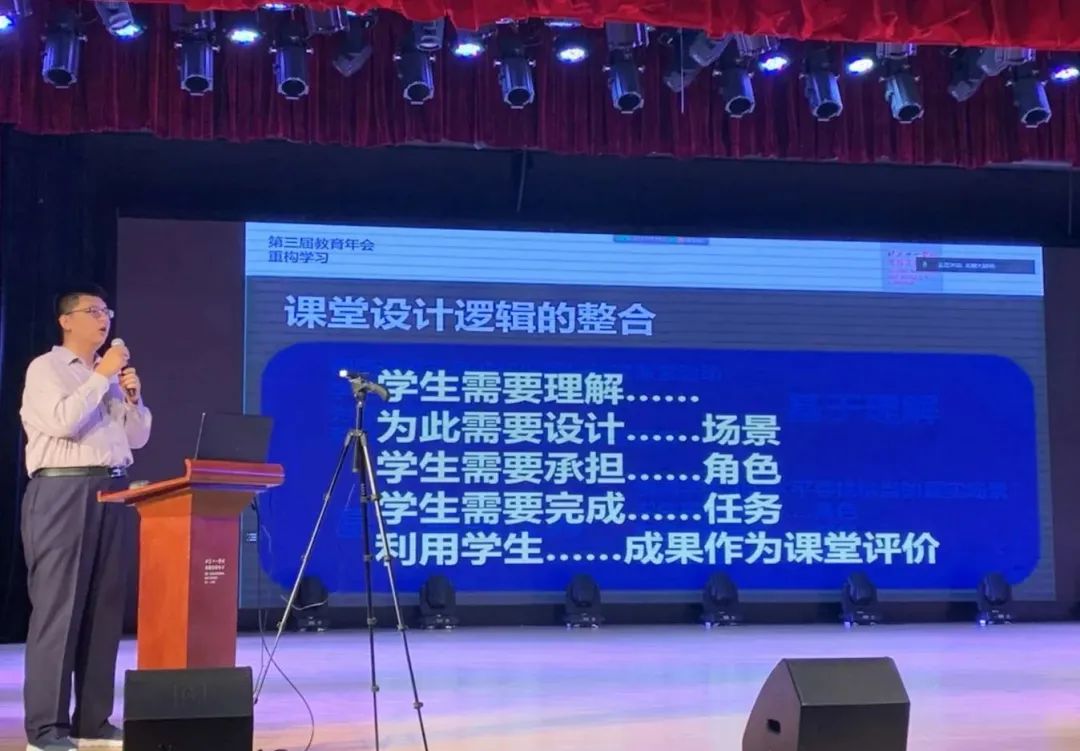

在教育年會上做演講

“從程序員到教師,我找到了適合自己的職業理想。”為理想而耕耘的馬積良,也不斷收獲著職業榮譽:因為在中學教學工作突出👵🏽,他被評為海澱區教育科研帶頭人、海澱區教育科研先進個人等。此外🖕🏽,他創造的“爆款”選修課和開展的家訪工作都深受學生和家長信任,相關事跡曾被《中國教師報》《三聯周刊》等媒體報道🤟🏿。

《中國教師報》報道馬積良相關教學事跡

“勇敢選擇,人生沒有標準答案”

“畢業後,我才體會到,母校的‘行勝於言’這四個字分量太重了💃🏼,這個社會上誇誇其談的人多,但‘行勝於言’的人少。清華人的‘行勝於言’不是說包裝一件漂亮的衣服給你穿,而是要求你把自己紮根在大地上,把自己貢獻出去🤙🏼。教育行業是真正擔負著傳承人類文化文明職責的行業,是國之大事與民族大計,希望我們清華畢業的學生可以有更多人來做教育工作,像一根釘子一樣把自己貢獻出去。”

從高考大省的天之驕子,到貴系迷茫焦慮的學子,再到信念堅定的中學教師♒️,一路走來,馬積良30年的人生就像他接受采訪的開場白一樣——有著看似“意外”的選擇🧘🏼♂️,但細想之下,因為性格使然,他的選擇似乎又都在“意料之中”。

如今馬積良已為人父母🤾🏻🔨,對於幸福人生的定義又多了一層感悟🤵♂️。在向學弟學妹們分享寄語時,他說道:“人生是螺旋形上升的,選擇也是多元化的,不必過分執著於唯一的選擇。駿馬有駿馬的天空🥲,小草有小草的世界,人生並沒有標準答案,找準自己的優勢和使命,勇敢做出選擇,然後堅定地前進,將自己的人生推向幸福的高潮。”

不知不覺間🎅🏼,訪談結束已近傍晚,夕陽的余暉從玻璃門灑到東主樓的過道裏,將這條計算機科學的道路襯托得愈發光輝和深邃🤞🏻。這條路與10年前馬積良本科畢業時相比並沒有什麽區別🍚,但是他卻放慢了腳步,認認真真地重走了一遍🚵🏻♂️、兩遍、三遍☝️,仿佛在與學生時代的那些驕傲✮Ⓜ️、迷茫、掙紮、尋找一一握手言和。

在東主樓過道留念

走出東主樓,他歡欣地騎上電車,像少年時那樣意氣風發,在與我們告別後便漸漸遠去🦙。

而樓外的那棵玉蘭樹依然在靜靜地散發香氣,風吹來,抖落了一地花瓣◻️,就像馬積良抖落了他身上學生時代那層迷茫的“枷鎖”,從此在最適合自己的教師賽道上快樂行駛,駛向了更加豐富和遼闊的未來。

采訪♾:李靜 張超

學生記者🪈:韓婭非

撰稿👴🏼:韓婭非 張超