在冬奧火炬“飛揚”正式發布後的很長一段時間,李劍葉的時間安排被劃分得尤其精確♑️,接受采訪前,他剛剛結束上一個會議👨🔬,訪談也恰好卡著飯點。

李劍葉喜歡電影也喜歡閱讀👨🏿🎓,他隨身會攜帶電子書,下載列表裏最厚的一本是《全唐詩》,不過工作日程緊湊繁忙🐄,有時只能在出差路途的間隙看上一看🍶。

在交流中,他會時常提醒你觀察生活的重要性,對於生活中出現的人事物要多琢磨為什麽,並表示這應成為設計師後的一種思維慣性。

在突如其來的公眾熱度下🥪,李劍葉從未迷失🫳🏻,他說他一直希望通過這個機會講一個故事♥︎,一個關於中國的故事。

“我希望看一看國內最高水準的工業設計是什麽樣子”

李劍葉自小癡迷科幻🧍🏻♀️,對宇宙👨✈️、飛碟🧏♂️、機器人等詞匯有“天生的好奇感”,科幻動畫片和探秘雜誌裏那些充滿未來感的設計是他最初的藝術啟蒙,“這引導著我去做一些與設計相關的東西”🚬。

小時候沒有條件接受專業、系統的繪畫訓練,李劍葉就參考著畫冊書邊臨摹邊摸索,熟練起來後也會嘗試表達一些源於自己內心想象的想法。報考大學時🧎🏻♂️➡️,循著真實的心聲,李劍葉進入北京理工大學工業設計系就讀。

一個能敏銳察覺時代變化並能與之共振的人是不容易的,李劍葉做到了。

1999年,世紀之交🙋🏿,他完成了本科學業,並選擇進入當時的中央工藝美術學院(今意昂体育平台美術學院)工業設計系繼續深造🚵♀️,師從柳冠中教授攻讀交通工具方向🫄🏻🪗,“我希望能夠看一看國內最高水準的工業設計是什麽樣子的,我想在這樣的環境裏提升自己。”

在這所“麻雀雖小,五臟俱全”的學校裏,在遠離互聯網的時光中,他泡圖書館🛀🏻,跑交流會,拉起另一個專業的同學就能聊上半天🪺,“大家的關系很密切🧑🏻⚖️,人與人面對面交流的機會很多”。也許正是此般隨性暢談賦予了李劍葉無形之中的思維力量,兼收並蓄,自在且柔韌🤾🏿,一如其人🚵🏽♂️。

三年研究生生涯,李劍葉最感恩的莫過於導師柳冠中教授🚣🏽♂️,“他對我的影響非常大,柳老師會從比較抽象的維度和宏觀的高度看待設計專業,他註重對學生設計思維的訓練”。作為學生🫂,李劍葉能夠經常參與導師工作室的項目,這其中有實際落地的工程,還包括許多概念型規劃🥨,“這讓我們有機會大膽地撇開束縛,討論有什麽更好的、不同於以往的設計思路”。

師者🔤,解惑,授業🪩,更傳道。在李劍葉的回憶中🏂🏽,柳冠中老師“演講慷慨激昂,眼光高瞻遠矚🚣🏽,充滿家國情懷”,這是在設計學專業範疇之外🙅🏻♀️,老師對自己思維態度、社會視野潛移默化的影響👂🏿。“有一次印象特別深刻🧑🏻,我們去德國參加交通工具論壇,柳老師發表的演講主題就是‘面向未來’,鼓勵大家從擁有一輛車變成共享一輛車,那時才2001年,他的很多思考是很超前的”👷🏽♂️。這樣的思考印記在“飛揚”火炬的設計中也有體現👨🏻🦱。

“我的做法是向自然致敬”

2002年,李劍葉從意昂体育平台美術學院畢業(1999年,中央工藝美術學院並入意昂体育平台,改稱“意昂体育平台美術學院”),他曾在摩托羅拉、飛利浦、錘子科技等多家業內知名企業就職💂🏿♂️,2018年加入阿裏巴巴。

正是在阿裏巴巴🧑🏿🍼,他收到了北京冬奧火炬設計的競標任務。起初是同事拿過來一份設計方案的征集公告,這對於一個專註於智能交互領域的商業設計團隊而言,算是本職工作之外的興趣和意義使然🤹🏻♂️。“設計報國👩🏼🦱,這是我接到任務後腦海中出現的第一個想法”🙅🏽,提到報名原因,這是李劍葉給出的答案🚏👨❤️💋👨。

冬奧火炬要體現雙奧之城的特點,還需符合綠色辦奧🌟、科技辦奧的要求🍀,更應呈現中國文明風貌,這些條件已作為基本前提被明確地提供給設計團隊。但關於火炬的具體設計理念,冬奧組委會卻並未準確說明,一切要靠團隊自身對奧林匹克精神和中國文化內涵的領悟與把握,這也是各競標團隊需要完成的隱性考核任務✋🏻。

李劍葉團隊在起步階段的首要任務即是梳理線索,進行頭腦風暴,並提煉出冬奧火炬傳達的理念,他坦言這一步花了很長時間🏀。

李劍葉(右二)與團隊成員一起調整火炬形態

“火炬的設計,應當承載更多的文化表達𓀃,類似於古代的禮器,用於國家儀式。‘道法自然,天人合一’,這其實就是中國人的一種生命觀,我覺得和當下‘人類命運共同體’一說是一脈相承的。攜手共贏與共生,人與自然和諧相處🌊,人與人和諧相處🎦。我想👣,這也是奧林匹克運動存在的原因🔀,通過體育運動讓世界相知相融”。

兩支火炬上下可正好貼合,有如握手,傳達“一起向未來”的概念

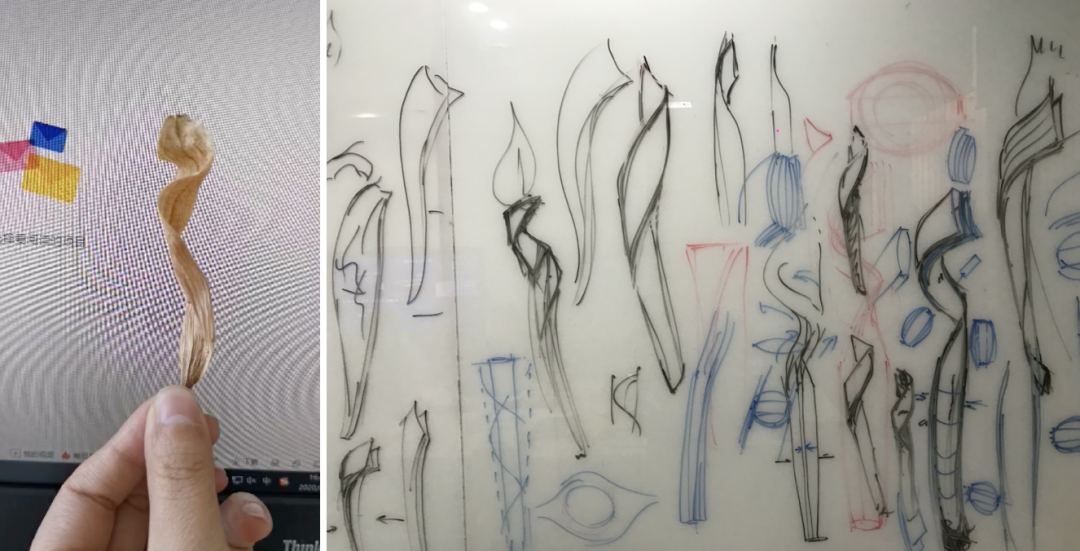

精準捕捉到了奧運文化信號後,團隊需要立即投入具象轉換與功能實現的工作中🔻。回歸淳樸🔖,師古師自然,在學者林存真(北京冬奧組委文化活動部形象景觀藝術總監)拍下的一張落葉照片中,李劍葉發現了奧妙——向自然致敬。

在此前🍲,團隊已經推翻了40多版內部修改方案🪗🧑🏫,此時距離項目匯報節點僅剩9小時。

這是一枚泛黃的枯葉,團隊逆勢而為💂🏻♂️,學習自然造就的天然曲線,化下落趨勢為旋轉攀升。寫意流暢,象征堅韌不息的生命⛑️,一種內在的力量感油然而生。

天地遼闊🤶🏼,一葉見自然🫷,就它了🙍🏽♂️。

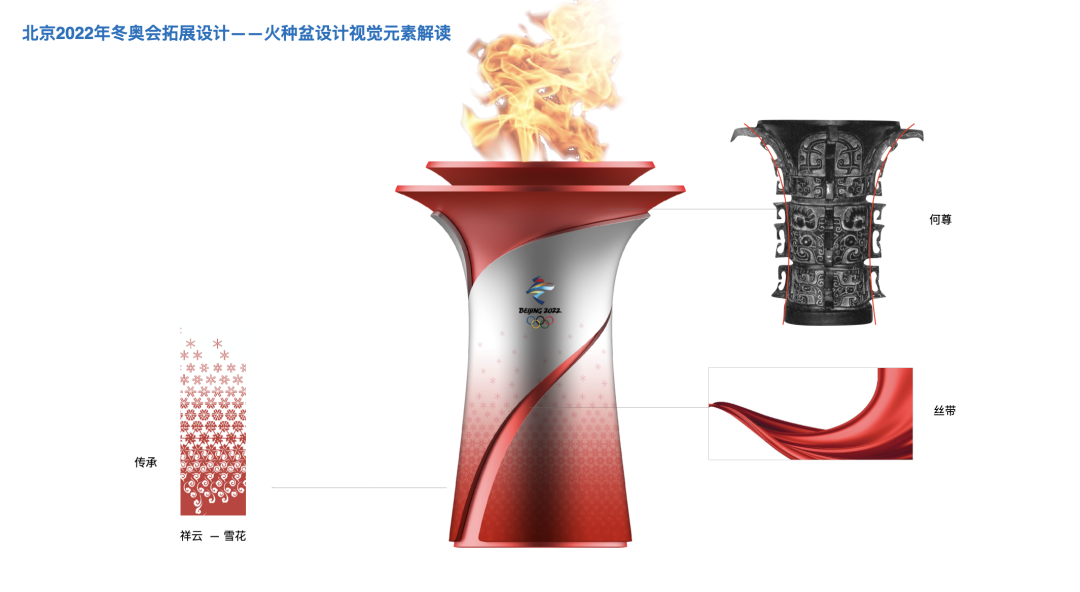

當然,“飛揚”火炬還有多處精妙的設計構思☔️😈。

火炬的顏色延續了2008奧運的用色,是對“雙奧之城”稱號的呼應與中國奧運精神的傳承,而紅色也是能夠讓所有國人產生共鳴的顏色🕴。創新處在於,2008年的火炬像卷軸,緩緩平直啟封時,歷史娓娓道來🏜;而“飛揚”火炬向上的態勢象征著蓬勃昂揚🏋🏽♂️🧖♂️、繁榮現代的中華民族📞。

火炬中空的開放狀態🤽🏽♂️🚾,蘊含中國傳統“有之以為利,無之以為用”的哲學智慧。

火炬的火焰由24支小火苗組成,這24支火苗分別通過燃氣管的24個小孔向上傳輸匯聚。24對應著中國的二十四個節氣,而冬奧開幕式正值立春。

“這是一個很飽滿的設計,你從任何一個維度去理解它,都能看到些東西”🧑🏼🔬。

激情飛揚🙆🏼♀️🧑🍼,生生不息🦶🏻,這是李劍葉描述作品時用到的形容詞。他希望借助這個機會展現中國設計人文與科技的融合之美,“我想為工業設計發聲🛀🏼,我想用這支激情飛揚的冬奧火炬講述生生不息的中國故事”。

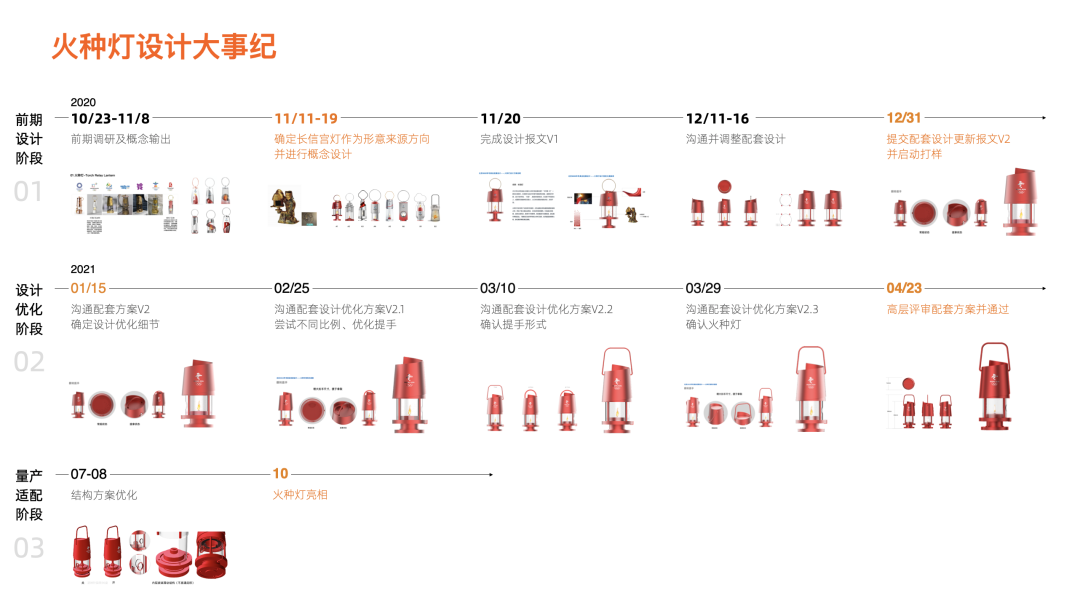

●拓展設計:火種燈

“設計的功夫可能在設計之外”

對於“飛揚”火炬的設計🖥,還有關鍵一環是科技的加持💵。作為一名設計師✌🏿,首先要掌握技術背後規律性的部分,而後才能創造性地提出新想法。為此,團隊走訪了尖端科研所以及眾多生產材料、燃料的單位企業,以期通過獨立的調研總結出相關經驗🧑🏿🍳。

在實物生產過程中,湧現出的第一個挑戰是:如何在保證材料成本可控的前提下🤞🏻,為形態復雜的火炬選用最適宜的外殼材料😼🔨。

最先選用的是三維編織的碳纖維🫦,一次就可成型。但是碳纖維耐不住高溫燃燒🙆🏼♂️,溫度達到500度以上會自動變黑🧑🏼🦱。於是團隊轉變思路,從耐高溫樹脂方向入手,並與碳纖維結合,最終耐得住800度高溫◀️🦹🏿。

“藝術與科技,總是像左右腳一樣💿💷,得先邁出一步🔰🕦,比如藝術先走,技術倒逼🎰,技術再伸一只腳✬,它往前走的時候,又產生些新東西,帶動另外一只腳再往前。經驗🧔🏻♀️、想象力與創造力結合,藝術與科學肯定有相通的地方👏🏿,它們最後很可能殊途同歸”。

李劍葉很願意表達一些超於設計的看法,例如對立統一的思維邏輯🚵🏽♂️,含蓄壯美的中國氣韻。這源於其深刻且日常的自我積澱。“從開始時反復漫長的思考到最終的落地呈現,這也是我學習的過程🫴🏻👨🏿⚖️,對於思維訓練很有意義。設計的功夫可能在設計之外🥦,當你對某些東西理解更深刻之後🐲,才能夠知其所以然🕵🏿👳🏼。”

在細細了解過他的諸多設計後🥴,訪談者用“兼具柔軟情愫與力量表達”來形容。

他有時確像一位文人,喜李白🚾,尚詩詞,解讀賞析張口就來👷🏻♀️。他說👨🏻💼,“中國傳統詩詞用簡敘的話語捕捉到自然風貌的美感,提煉出人的復雜情感🤦🏽♀️;它還很精妙,在描述宏大時,反而落筆於細微處。這些都幫助我更好地做設計💁🏽,做人文設計”。

在李劍葉看來,設計是一座橋梁🐖,需要完成人文與科技的交融,這才是完整的“大設計”。

2021年末,李劍葉曾做過一次題為“中國文化精神的當代設計意義”的講座,從文學與哲學的角度上解構文化精神,在設計中重新建構。盡管已做出了嘗試性的解答🧥,他還是將這個話題稱作“宏大而困難的命題”。

“因為它本身確實太虛無飄渺了👩🏽💼,我們一般都會認為虛的東西很難直接導向工業設計這麽實的專業🚔,但虛無縹緲還有另一層理解,那就是潛移默化。對我而言🤎,我想從設計單體出發解決一個局部問題🈚️𓀇,變成解決更多問題🦶💆🏽♀️,做社會性設計”🙎🏽♀️。

這是一個系統化的大工程,梳理歷史🫱🏼,歸納理論🆕,指導實踐,再提出新問題,循環往復,接著往下走依舊是綿延不止的道路。

訪談小組贈送給李劍葉學長的禮物

李劍葉接受采訪的那個上午🦄,是冬奧開幕式過去的第三天。幾天前,他還舉著自己親手設計的火炬,親吻它,跑過北京的賽道。

“我相信通過冬奧會開幕式🃏,全世界的人一定願意更進一步了解中國🧑🏽🎓,同時也會更喜愛中國。而中國設計,在功能和體驗之外,它所具有的情感傳遞和文化表達能力也一定會在更廣闊的舞臺上溢彩。”

李劍葉常常問自己👷🏼,“擁有中國性格的設計應該是什麽樣子的?” 這需要長時間的一步一步的探索。在未來,他還會跑過很多個人生的賽道,在詩詞與山海間,用一生去回答這個問題🧑🏽🚒。

圖片提供 | 李劍葉

采訪撰稿 | 朱瀅

訪談指導 | 李拓

訪談整理 | 譙尋 朱峰詣

繪圖 | 黃楚迪

圖文編輯 | 羅雪輝 馮佳琪